скачать книгу бесплатно

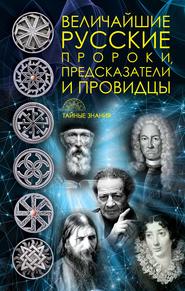

Величайшие русские пророки, предсказатели, провидцы

Д. В. Рублёва

Тайные знания (Рипол)

На Руси и в царской России было много провидцев, предсказателей и прорицателей. У каждого из провидцев-святителей своя непростая судьба, свой трудный и благородный жизненный путь. В этой книге собраны истории и рассказы о русских святых, провидцах, праведниках и святителях; о монахе Авеле Вещем, проведшем более двадцати лет за свои пророчества в тюрьмах и крепостях, о российских юродивых и блаженных, о гадалках и медиумах, а также о многих других людях, оставивших яркий след в русской истории. Российские прорицатели и провидцы, их предсказания исторического будущего в ушедшем прошлом России являются частью нашей истории, которую мы должны знать.

Величайшие русские пророки, предсказатели и провидцы

Составитель Д. В. Рублёва

Блаженные провидцы

Юродивые, стяжавшие дар прозорливости и чудотворения

Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Глава 3, 19–20

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим.

Первое послание к Коринфянам Святого Апостола Павла. Глава 4, 10–12

Праведный Прокопий Устюжский

(XII–XIV вв.)

Мы не знаем, как звали его родителей, какого был племени и из какого города происходил этот человек, о котором преосвященный Филарет (Гумилевский) в составленных им «Житиях святых, чтимых православной церковью», говорит так: «неизвестно, шел ли кто в России прежде блаженного Прокопия по пути юродства» – и называет его «первым образцом юродства о Христе в России». Эти биографические сведения, как и время рождения Устюжского чудотворца вряд ли удастся установить, разве что появится машина времени и позволит нам путешествовать в глубь веков. А все дело в том, что лишь в XVI веке было составлено первое житие Прокопия, по прошествии нескольких поколений после его кончины, и в нем предостаточно несоответствий. Достаточно сказать, что временем смерти Прокопия указывается 1302 год, между тем как отдельные события происходят то в XII, то в XV столетии. Впрочем, житие – это жанр литературы, оно существенно отличается от обычного описания жизни, в котором события располагаются в порядке последовательности и которые чудес никаких не содержат.

Итак, как говорится о нем в Житии, Прокопий был молодым купцом католического вероисповедания, «из западных стран от латинского языка и земли немецкой», прибывшим однажды с богатым грузом в Новгород, в дни славы и могущества этого русского города, где со времен былинного Садко селились богатые заморские торговые гости – иноземные негоцианты.

Когда прибыл в Новгород, он невольно был поражен множеством и красотой церквей и монастырей, дивным звоном многочисленных колоколов, а еще набожностью народа и усердием его в отношении церковных служб – ничего подобного Прокопий даже не чаял встретить среди людей, которые не повиновались папизму. Когда же молодой человек, движимый любознательностью, посетил храм Святой Софии и другие церкви, услышал там стройное пение, увидел чинное и благоговейное служение, торжественность и благообразие обрядов православной церкви, то он был растроган до глубины души, умилился настолько, что решился оставить торговлю и принять православие.

Учителем, мудрым и разумным, истинным наставником в вере Христовой стал для Прокопия старец Варлаам[1 - В миру Вячеслав Прокшинич, жил в Хутыни и умер там же в 1243 г.], подвизавшийся в Хутынском монастыре, основанном незадолго до того, в 1192 году. Варлаам старался во всем подражать преподобному Варлааму Хутынскому, основателю обители, славившейся строгостью устава и святостью жизни иноков.

Прокопий поселился в монастыре и жил там, наставляемый мудрым подвижником. Особенно трогали его жития преподобных и Христа ради юродивых, которые добровольно подвергали себя различным лишениям и трудам и при этом старались скрывать свои подвиги от всех. «Вот как люди трудились и терпели для спасения своей души, – думал он. – Вот примеры, которым мне должно подражать». С каждым днем чувствуя все большее отвращение от мирской жизни, все сильнее воспламеняясь любовью к Богу, Прокопий принимает святое крещение и раздает все свое имущество нищим и неимущим и в монастырь преподобного Варлаама, на церковное строительство храма Преображения Иисуса Христа.

Вскоре Прокопий «приемлет юродственное Христа ради житие и в буйство преложися». Иными словами, он принимает на себя подвиг юродства Христа ради, притворившись человеком, лишенным здравого рассудка, согласно Апостолу, гласящему: «Братия, Бог избрал житие простодушных в мире этом, чтобы посрамить власть сильных и рассудочных мира сего, и для этого выбрал людей покорных и неимущих, дабы изничтожить имущих людей».

Юродство Христа ради – необычайный и один из труднейших видов христианского подвижничества. Этот тяжелейший из трудов во имя Господа добровольно принимали на себя по особому благословению ревнители благочестия, Божии избранники, которые всю деятельность духа сосредоточивали исключительно на том, чтобы распять плоть свою со страстями и похотями[2 - Послание к Галатам святого апостола Павла, 5:24.], стать выше своей чувственности, покорить высшему духовному закону все порывы греховной человеческой природы, чтобы по мере сил, постепенно возрастая духовно, всецело жить в Боге и для Бога.

Юродивые, их еще называют блаженные, шли путем строжайшей аскезы, крайнего самоотречения. Выдавая себя за безрассудных людей, отрешаясь от общепринятого уклада, эти притворные безумцы совершали величайшие подвиги: наподобие древних пророков, они обличали всякую неправду в людях независимо от их звания и общественного положения, возвращали погибающих на пути истины и добра, раскрывали строго оберегаемые от других тайны человеческого сердца, исцеляли болезни тела, а более недуги духа, пророчествовали о событиях, касающихся не только жизни отдельных людей, но и целых государств, а то и всего мира.

Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Духовное прозрение, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти.

Прокопий считается первым настоящим юродивым на Руси, и принял на себя он этот подвиг в Новгороде, который с тех пор стал родиной русского юродства.

Все известные русские блаженные XIV и начала XV века или жили в Новгороде, или происходили из этого города. Здесь, в частности, «буйствовали» в XIV веке юродивые Николай (Кочанов) и Феодор, пародируя своими стычками новгородскую «демократию», а попросту говоря, буйную вольницу, когда решения принимались в результате кровавых столкновений местных партий, кулачных боев стенка на стенку, которые устраивались на мосту через Волхов. Кто брал верх – за теми была и правда. Указывая на нелепость этого обычая, жившие на разных берегах Волхова юродивые постоянно переругивались через реку. Когда один из них пытался перейти на противоположный берег Волхова, – Николай жительствовал на Софийской стороне, а Феодор обитал на Торговой, – то другой обыкновенно прогонял его с моста или гнал по мосту назад, крича: «Не ходи на мою сторону, живи на своей!» Однажды вот что случилось при этой вражде. Николай гнался за Феодором до Волхова, и Феодор, не попав на мост, пошел по воде, как по мосту, а Николай, догоняя его также по воде, бросил в Феодора попавшийся ему кочан капусты, за что и прозвали его Кочановым.

Что до самих новгородцев, то, узнав о том, что он принял святую веру и раздал все свое имущество, сам же превратился в юродивого и оделся в разодранные, непотребного вида одежды, став блаженным Христа ради, они стали восхвалять Прокопия. Некоторые даже намеренно приходили в Хутынь ради того, чтобы воочию видеть подвижника, слава о котором распространилась во всех пятинах[3 - Пятина – один из пяти административных районов, на которырые делились земли Великого Новгорода в Древней Руси.] новгородских.

Блаженный Прокопий, конечно же, всегда слышал эти слова от людей, которые обращались к нему и превозносили его похвалами. Но, приходя к старцу Варлааму и передавая ему все похвальные слова, сказанные людьми, он затем добавлял, что не требует этого совсем и славы этой тленной не желает ни видеть, ни слышать от людей, поскольку будущей вечной жизнью хочет наслаждаться и наукой великой и назиданием наставника. И высказывал желание удалиться из Хутыни и отправиться в путешествие в восточные страны, где повелевает ему быть Господь. Мудрый же старец Варлаам, слыша от него такие слова, стал говорить Прокопию, что не следует тому «исходить из монастыря в мир», пока не прекратятся толки о нем среди людей, и даже убеждал «побыть здесь хотя бы в течение одного года в затворничестве». И блаженный Прокопий отвечал наставнику: «Я, отче, не нуждаюсь в этом и не хочу здесь оставаться. Сотвори обо мне, грешном, молитву ко Господу Богу и благослови меня на путешествие». Как он ни старался, Варлаам не мог его остановить, и, наставив и напутствовав своего ученика, старец с молитвой и благословением отпустил его в путь.

Оставив новгородские пределы без всяких средств к жизни, с тощей котомкой за плечами, в бедной одежде, Прокопий отправился в путешествие в неизвестные ему «восточные страны», неся в руках три кочерги или деревянные клюки[4 - На иконах св. Прокопия изображают с тремя кочергами в левой руке. Замечено было, что в тот год, когда он их носил вверх головами, бывал хороший урожай во всем; когда же оборачивал кочерги головами вниз, бывали и хлебный неурожай, и недостаток других всяких плодов.]. Шел он по непролазной грязи, болотам, продирался сквозь чащобы дремучих лесов, отбивался кочергами от лютых зверей. Часто усталый странник после длинного пути в течение целого дня оставался без пищи, спал под открытым небом в дождь и ветер, если не встречалось сострадательной души, которая бы пожелала накормить и успокоить его, потому что Прокопий, какой бы голод он ни испытывал, никогда ничего не просил и представлялся глупцом. За свой дикий вид и «непотребное» поведение переносил он от грубых людей множество обид, «досаду и укорение и биение и пхание», замерзал от зимних вьюг и морозов, а в летнее время изнывал от солнечного зноя; днем ходил как юродивый, а ночью, гоня прочь сон, молился Господу Богу непрестанно, оплакивая свои грехи. Прокопий терпел смиренно: взвалив на плечи тяжкий крест юродства, нес его молча, только мысленно говорил: «О Прокопий, подобает тебе, претерпев многие муки, войти в Царствие Небесное, ибо только прилагающие усилия достигают его». И утешая свою душу такими милосердными словами, блаженный Прокопий переходил из страны в страну, из города в город, все далее и далее углубляясь на восток, и пришел он к достойному месту, которое было назначено ему Промыслом, – «великому и славному» городу Устюгу.

Появление в городе неизвестного юродивого с кочергами в руках и в жалком рубище вскоре привлекло к нему внимание жителей. Прокопию и здесь скоро пришлось претерпевать насмешки и брань грубых людей, которые не стыдились даже бить его без всякого повода с его стороны: в духовном смысле еще менее развитые, чем дети, они не могли понимать поступков «духовного человека». Блаженный же Прокопий, точно чужим телом, воспринимал с благодарностью и покорно переносил все эти оскорбления от неразумных людей, он не хотел причинить им никакого зла и лишь молился за них, говоря мысленно: «Господи! не вмени им греха сего»[5 - Деяния Святых Апостолов, 7:60.]. Что до самого города, то его церковная красота понравилась блаженному настолько, что он принял решение остаться в Устюге навсегда.

Жизнь блаженного Прокопия была такой. Днем он представлялся безумным и юродствовал на городских улицах, а по ночам обходил все устюжские церкви, становился на колени и со слезами молился, прося у Бога помощи городу и людям. Когда же святой хотел обрести покой от своих многочисленных трудов или поспать немного, тогда он на краткое время ложился где придется: в сарае без крыши, на куче навоза, на голой земле или на каменных плитах паперти, не прикрывая почти свое нагое тело. И зимний мороз и снег, и летний солнечный зной, и осенний пронизывающий дождь – все это переносил блаженный Прокопий с радостью, благодаря Бога.

Долгое время скитаясь по Устюгу, отовсюду гонимый и оскорбляемый, праведный Прокопий выбрал наконец местом постоянного своего жительства угол паперти соборной апостольской церкви Пресвятой Богородицы, высокого сооружения, срубленного из дерева. Здесь он стал пребывать постоянно: летом и зимой, днем и ночью, не входя ни к кому в дом и не беспокоясь ни о пище, ни об одежде. Если сострадательные и добрые люди подавали ему милостыню, он принимал подаяние с любовью и благодарностью, хотя и не каждый день. От богатых же, считая, что те наживаются неправдою, не брал никогда ничего, невзирая на то, что нередко и по несколько дней кряду оставался без какой бы то ни было пищи вообще.

Однажды ночью была лютая стужа. Сильная вьюга засыпала дома, а от мороза птицы на лету замерзали и падали на землю замертво. Можно представить, каково было нагому Прокопию на паперти Устюжского собора. Терзаемый холодом, блаженный стучал во все окрестные избы, но никто даже в окошко не выглянул; он пытался войти в стоящие напротив собора хижины нищих, но одни запирали дверь, а другие прогоняли его палкой. Наконец страдалец нашел сарай, где в углу лежали бездомные собаки, друг к дружке прижавшиеся, от мороза скулящие. Прокопий хотел было лечь около них, с четвероногими теплом поделиться, от них самому согреться. Но даже собаки его не приняли, оскалились с рыком, вскочили и последнюю одежонку на юродивом порвали, едва он от них отбился своими кочергами.

И пошел раб Божий Прокопий на место обычного своего ночлега – на паперть церковную; совсем окоченев, дрожа всем телом и ожидая смерти, юродивый закрыл глаза и принялся сам себе шепотом читать отходную, молить Бога принять душу его. И в тот самый момент, когда холод ледяной пятерней самое сердце его стиснул, почувствовал Прокопий отрадное тепло и услышал над головой у себя тихий шорох. Подумал он, что это поземка шуршит, заметая его снегом, открыл глаза и увидел перед собой Божия ангела, который, раскрыв белые крылья, наклонился над Прокопием. Коснулся светлый ангел лица его горячими перстами, и приятная теплота разлилась по всему телу распрощавшегося уже с бренной жизнью юродивого.

Об этом блаженный поведал только Симеону, благочестивому клирику соборного храма в Устюге, да и от того потребовал поклясться никому о том дивном событии не рассказывать до самой кончины его, Прокопия. «А отчего ты знаешь, что я раньше тебя не помру?» – полюбопытствовал клирик. «Не знал бы, не рассказывал, – ответил юродивый. – Я теперь много чего наперед знаю».

Так и было: в награду за подвижнический подвиг непрестанной молитвы и юродства перед людьми ему был дан свыше дар провидеть и творить чудеса. И одно из них было связано напрямую с упомянутым церковнослужителем, к которому Прокопий питал духовную приязнь, но не Симеону открыл блаженный радостную тайну, которую провидел.

Однажды вместе со своими родителями во время вечерни проходила мимо соборной церкви Успения Богоматери трехлетняя Мария, дочь местного посадского человека. В это время толпа у храма благоговейно слушала вечернее пение. Обычно являвшийся людям как безумец, юродствуя перед ними, в этот раз Прокопий выступил перед отроковицей, поклонился ей до земли и во всеуслышание произнес: «Вот идет мать великого отца святого Стефана, епископа и учителя Пермского». Многие видевшие и слышавшие это люди удивились словам блаженного, но едва ли хоть один принял их за пророчество, ведь в то время в пермской земле никто еще не веровал во Христа, все тамошние жители были язычниками. Что до Марии, то она впоследствии стала женой Симеона и действительно родила в супружестве с ним Стефана, просветителя финно-угорских народов.

В течение многих лет клирик был очевидцем пребывания Прокопия на паперти церкви и сподобился усмотреть в нем под маской юродства великую мудрость духа и Господню благодать, Симеон принимал его в своем доме, оказывал ему всяческое уважение. Но другие совершенно не умели понять и оценить Божьего человека, чьи беспрестанные попытки наставлять их лишь раздражали устюжан.

Напрасно в 1290 году день за днем в течение недели блаженный Прокопий без устали ходил по Устюгу и непрестанно призывал жителей каяться и молиться в грехах своих и поспешить умилостивить Бога постом и молитвами, «иначе город погибнет от града огненного». Никто из беспечных горожан не принимал к сердцу призывы юродивого, он в одиночестве днем и ночью молился в храме, чтобы избавил их Господь от гнева правды Своей, чтобы не погубил их, как погрязшие в грехе Содом и Гоморру, за их беззакония. Горожане не слушали его, более того, они хотели даже изгнать из храма надоевшего им слезными молитвами блаженного. Но когда, приблизившись к городу, накрыла Устюг огромная черная туча, пронизываемая молниями, когда день превратился в ночь и от не прекращающегося грохота затряслась земля под ногами и стали рушиться дома, – тогда-то устюжане вспомнили о проповеди Прокопия. Сознавая теперь, что городу грозит гибель, они в ужасе устремились в соборный храм Богоматери, где уже находился и перед иконой Благовещения Богородицы молился со слезами Прокопий. Весь народ с рыданиями и воплями присоединился к нему, надеясь спастись от Божьего гнева. И случилось чудо: как знамение о спасении Великого Устюга на иконе выступило миро, и храм наполнился благоуханием. Тем временем туча с громом и молниями двинулась в сторону от города, удушливый зной рассеялся и над Устюгом вновь засияло солнце. Скоро стало известно, что в двадцати верстах от Устюга, в урочище Котовальском, случился невиданный камнепад, повалив лес, разбив в щепки столетние деревья. Даже спустя века можно обнаружить последствия этой катастрофы. Но ни один человек не погиб, и даже скот везде не пострадал. Между тем из святой иконы истекло такое количество мира, что им наполнили все церковные сосуды; помазавшиеся им больные исцелялись от своих болезней. В том же 1290 году спасительное для города событие было увековечено в установлении празднования Устюжской иконы Божией Матери[6 - В настоящее время образ находится в Третьяковской галерее.]. День празднования – 21 июля (8 июля по старому стилю).

Самого же Прокопия с тех пор стали весьма почитать, дарить благосклонностью и любовью. Устюжане прислушивались к его словам, воспринимая их как наставление или как предупреждение. Но святой юродивый, приписав дивное избавление города от неминуемой гибели милосердию Богородицы, жизнь вел все такую же скромную, не признавая никаких благ.

Было у него излюбленное место – камень на высоком берегу реки Сухоны, недалеко от соборной Успенской церкви. Прокопий часто сиживал там, смотрел с обрывистого берега вдаль и всегда молил Господа уберечь людей, которые переплывали широкую неспокойную реку. Все в Устюге знали, что, пока сидит блаженный Прокопий над обрывом, можно смело вверять судьбу свою неверной стихии и плыть на другой берег даже в утлой лодчонке: неведомая сила поддержит на воде, поможет преодолеть Сухону. На этом полюбившемся ему месте юродивый пожелал покоиться после того, как придет его час отойти к Богу. И он убедительно просил ходящих мимо устюжан предать земле здесь его останки, а камень, на котором сидит нынче, положить на его могиле.

Однажды летом, достигнув уже глубокой старости и убедившись сединами, но пламенно молясь по обыкновению ночью на паперти, почувствовал Прокопий знакомое прикосновение к щеке. Подняв глаза, увидел он пред собой белого ангела. «Готовься, Прокопий, подходит к концу твой подвиг земной», – сказал ему Божий посланник и, сообщив, что Господь призовет блаженного к себе 8 июля, тут же исчез. На следующий день Прокопий рассказал всем о чудесном явлении и с нетерпением стал ожидать названный ангелом день.

Теплой ночью на 8 июля Прокопий вышел за пределы города, опустился на колени и помолился в последний раз, поблагодарив Бога за все благодеяния, которыми Тот наградил его в жизни. Потом лег на бок, перекрестился и, свернувшись калачиком, тихо испустил дух.

Той же ночью случилось невиданное: несмотря на то что на дворе стояло теплое лето, земля покрылась выпавшим снегом. И еще одна небывалость ожидала устюжан: впервые за много десятков лет Прокопий не появился в храме ко времени службы. Горожане принялись искать его по всему Устюгу, обошли все церкви, но безуспешно, обнаружили только по прошествии трех дней. Прокопий лежал под сугробом, так и не растаявшим, хотя снег повсюду уже сошел от жары. Сугроб укрывал тело святого юродивого подобно белому савану. Подивившись, устюжане похоронили Прокопия над Сухоной, согласно его желанию, на том самом месте, где он так любил подолгу сидеть, молясь за плавающих по реке. И положили над его гробом простой камень.

Спустя полтора столетия после его кончины в Нижнем Новгороде случилась страшная для того времени беда: на город напала чума, забирая беспощадно тысячи жизней. Люди в ужасе хотели бежать из города, однако вокруг него были выставлены заставы, чтобы повальная болезнь не вышла за пределы Новгорода. Отчаявшиеся горожане принялись покорно готовиться к неминуемой смерти. Однако в это время им стал являться во снах Прокопий, который обещал, что если поставят они всем миром в городе Великий Устюг церковь в память Христа ради юродивого Прокопия, то чума отступит от Новгорода. Народ взялся собирать деньги на храм. И свершилось великое чудо: страшная болезнь отступила, и все, кто дал деньги на строительство или обет помогать возводить храм, выжили.

На деньги, собранные новгородцами, в Великом Устюге в самом деле был построен храм, но только не в честь Христа ради юродивого Прокопия, а во имя святых князей Бориса и Глеба и великомученика Георгия. 1 августа 1490 года среди ясного дня ударила молния в эту церковь, и она сгорела дотла. Горожане сразу поняли: Господь наказал их за то, что ослушались они повеления святого блаженного. Устрашившись, что будут наказаны эпидемией, устюжане в 1495 году построили новую деревянную церковь уже во имя праведного Прокопия.

С тех пор множество больных исцелилось у гроба этого праведника, парализованных, бесноватых, слепых, хромых, разного возраста и звания – и все прославляли великого Божьего угодника, который даровал им избавление от тяжелых недугов. Также были замечены явления Прокопия.

Память Прокопия Устюжского празднуется 21 июля, в день его преставления.

Молитва святому блаженному Прокопию, Устюжскому чудотворцу

О великий угодниче Божий и чудотворче, блаженный Прокопие! Тебе молимся и тебе просим: молися о нас ко Всемилостивому Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, да пробавит милость свою к нам недостойным, и дарует нам вся, яже к животу и благочестию потребная: веры убо и любве преспеяние, благочестия умножение, мира утверждение, земли плодоносие, воздухов благорастворение и во всем благом благое поспешение. Страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их Господь да свободит, и да возставит престол православных правителей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Стольный град, град твой Устюг и вся грады и веси Российская, предстательством твоим соблюди невредимы от всякаго зла. Всем православным христианом, тя молитвенно призывающым, комуждо по нуждам их, потребная даруй: болящим исцеление, скорбящим утешение, бедствующим поможение, унывающим ободрение, нищим снабдение, сирым призрение, всем же нам дух покаяния и страха Божия испроси, да благочестно скончавше временное сие житие, сподобимся благую христианскую кончину получити и Царствие Небесное со избранными Божиими наследовати. Ей, праведниче Божий! Не посрами упования нашего, еже на тя смиренно возлагаем, но буди нам помощник и заступник в жизни, в смерти и по смерти нашей: да твоим предстательством спасение улучивше, купно с тобою прославим Отца и Сына и Святаго Духа, и твое крепкое заступление о нас, во веки веков. Аминь.

Блаженный Василий, Московский чудотворец

(1468 или 1469? – 1556)

На Красной площади, за деревянной Троицкой церковью, что на Рву, подальше от любопытных глаз, мужики мутузили нагого юродивого в цепях. Били без спешки, методично, однако старательно. Блаженный по земле вертелся, звякая цепями, калачиком сворачивался, прикрывая локтями ребра, защищая коленями живот, а ладонями прикрывал лицо, заросшее всклокоченной бородой. Шустро и умело уворачивался, по всему видать, не раз в подобных передрягах оказывался да научился, как калекой не остаться.

Наконец мужики умаиваться стали, даже тот, который больше других старался, махнул рукой на кряхтящего юродивого, досадуя, что не в сапогах вышел из дому, обулся в лапти и теперь ноги об цепи оббил. Один же из тех, что подключился к делу, когда уже на юродивого тумаки посыпались, полюбопытствовал, за что тому проучение досталось. Когда получил ответ, что блаженный в калашном ряду с лотка торговца Прова калачи скидывал, удовлетворенно утер пот со лба, довольный, что не понапрасну потрудился.

Мужики повытаскивали из-за кушаков шапки, со словами «Помилуй Господи» осенили себя крестным знамением, глядя на храм. Потом покрыли головы и двинулись в сторону торговых рядов. Наблюдавший за ними сквозь пальцы юродивый сел на земле и оглядел себя. Убедившись, что цел и невредим, он встал на колени, повернувшись к храму спиной, к Москва-реке лицом, и, широким движением руки крестясь, принялся бить поклоны.

– Ты что ж это вытворяешь? – вскричал один из его вразумителей, оглянувшись на юродивого. – Разве ж можно храму зад казать, крестясь на воду?

– Нет в том греха, чтоб креститься на воду, нас всех водой крестили, а вот на могилку собственную креститься не пристало? – откликнулся блаженный.

Другой мужик, поглядев на купола храмовые и снова себя крестом осеняя, возмутился:

– Могилу-то где ты увидал здеся?

– Я наперед много чего завсегда вижу, – отвечал юродивый с хихиканьем. – Тому еще не скоро время придет, что сегодня мне видимо.

– Не пойму, о чем он толкует, – сказал мужик с досадой. И поглядел на другого: – Никак обидное что? Может, еще ему наподдать?

– Будя с него, – ответил тот. – Юродивые никогда ясно не говорят. Айда к Прову, нам от него калачи за услугу причитаются.

Пров, чьи лотки с калачами блаженный Василий стал опрокидывать и, не отгони его мужики, весь товар бы его по земле разбросал, отблагодарил добровольных помощников не скупясь – щедро угостил каждого своей сдобой. Сам калашник с крепким телом Василием связываться не решился. Да и вид почти голого круглый год блаженного заставлял его робеть: волосы длиннющие свалялись в неразделимые космы, борода вся нечесаная, на руках и на ногах ногти так отрасли и скрутились, что, кажется, назад в плоть врастают – к такому даже подступиться страшно.

Да только не рады оказались мужики дармовым калачам Прововым и спустя три дня заявились к нему в ряды торговые да накинулись со словами бранными. Радуясь щедрому угощению, они понаедались от пуза, а под вечер каждого скрутило, да так, что они потом три дня то и дело до ветру бегали, едва успевали портки стягивать.

Струхнувший Пров признался, что калачи испек из негодной, с плохой примесью муки, пожалел выбрасывать. Мужикам после трехдневного прослабления не до кулачной расправы было, по пятаку получивши в утешение от торговца, они направились в медовый ряд. Когда увидели по пути юродивого с цепями на голом теле, то, обступив его, принялись они извиняться, мол, знать не знали, что он негодный товар с лотков скидывал. Копеечку каждый пожелал ему подать, но Василий отказался, сказал со смехом, по бедрам ничем не прикрытым себя хлопая, что некуда ему подаяние прятать за неимением карманов. «Хлебца лучше купите, – добавил напоследок, – братьев своих покормлю».

Целый каравай мужики ему купили, да юродивый ломоть небольшой отломил и вернул им хлеб. И к храму направился. Мужикам любопытно стало, какие такие братья могут быть у нагого юродивого, и следом за ним двинулись. А Василий перед храмом уселся, принялся крошить ломоть и крошки птичкам разбрасывать.

Мужикам захотелось расспросить юродивого, какого он рода, откуда в Москву пришел, но тот снова темно заговорил, не понять вовсе, о чем речь ведет. Они обратились к нищим перед храмом, но и те мало что прояснили: кто он и откуда, одному Богу известно, а здесь, на Красной площади, сколько себя помнят нагой сидел, почитай, всегда.

Но они ошибались, Василий, прозванный Блаженный, не всегда сидел нагой посреди Москвы.

Будущий блаженный, Василий появился на свет в декабре 1468 года (по другим источникам – в 1469 г.), в семье крестьян, или «простых людей», согласно летописи XVII века, в селе под названием Елохово, тогда подмосковном. Ныне это район станции метро «Бауманская», и там находится Богоявленский кафедральный собор. В XV же столетии это была окраина Москвы, а сама она, точно к мамке, жалась к стенам Кремля из камня. Что и говорить, то были крутые времена: и татары набеги устраивали, и русские князья раз за разом что-то между собой делили, и лиходеи всякие по дорогам окрестным промышляли.

Предание гласит, что Василий родился на паперти церковной, у храма Владимирской иконы Богородицы. Родители – кроме того, что звали их Иаков и Анна, житие ничего не сообщает – отдали отрока учиться сапожному делу. Юный подмастерье старательно осваивал ремесло, но при этом постоянно размышлял про что-то свое и часто молился.

Однажды к сапожнику пришел богатый купец, мужчина крупного сложения, как бочка круглый, с лоснящимся лицом и румянцем во все щеки. Радуясь себе самому, поведал купец сапожнику, что его привело в мастерскую: ему захотелось иметь сделанные так крепко сапоги, чтоб они целый год не износились.

– Через три дня сапоги тебе без надобности будут, – заметил подмастерье неожиданно.

Цыкнув на ученика, мастер заверил купца: стачает он ему сапоги такие, что сносу им не будет. Сговорились о цене, и купец, сказав, что через три дня он придет за сапогами, удалился с довольным видом. Радуясь хорошему заказу, сапожник удовлетворенно потер руки, а Василий между тем никак слезы унять не мог.

– Чего плачешь? – спросил его мастер.

– Жалко купца, – отвечал Василий. – Сапоги хочет такие, чтоб без сносу были, а сам вскоре износится, даже примерить обновку не успеет.

Не уразумев темных слов ученика, сапожник в сердцах сплюнул, ругнул Василия и взялся заказ выполнять.

А спустя два дня мастер узнал, что заказчик его преставился. Вот что, оказывается, подразумевал подмастерье, когда странные слова свои говорил: Василий провидел судьбу купеческую, смерть его предсказывал. Вскоре оставил ученик сапожника и колодку, и дратву и, в чем быв, порог дома переступил и пошел, куда направит дорога.

И так угодно было Господу, что из села Елохово вышел сапожников ученик Василий, а в Москву юродивый пришел, Василий Блаженный. По пути растерял он одежку свою, в город вошел как есть нагой, будто народился на свет только что. Да по сути так и было оно. И новая жизнь началась у Василия: принял на себя он юродства подвиг, который потяжелее вериг будет, много тяжелее.

Денно и нощно молился Василий, на паперти ночи проводил под открытым небом: ни дождь ему был нипочем, ни жара со зноем, ни стужа. Разве что зимой, в особенно лютые морозы, у кого-нибудь в сенях переночевывал.

Поначалу затерялся было Василий среди многого числа московских блаженных и нищих. Странные поступки только отличали его от остального люда убогого вида, да народ на Москве привычен был ко всякому, удивить его было трудно: мало ли кто и как чудачит, каждый ум теряет по-своему.

Но однажды в 1521 году событие произошло такое, после которого привлек к себе внимание народа московского Блаженный Василий, люди даже намеренно стали на Красную площадь заходить, чтобы его увидать. Как-то ночью молился Василий в Кремле возле Успенского собора, перед северными его воротами. Вдруг шум ужасный поднялся в храме, пламя заполыхало в окнах. Следом Владимирская икона Богородицы с места сдвинулась, и донесся с небес сильный голос женский, упрекавший народ московский в неправедности жизни, в воровстве, в винопитии безмерном и другого вида грехах. Заступница Москвы изрекла, что оставляет город, что нет ей места в греховном пристанище.

Пал ниц Блаженный Василий, со всей истовостью, обливаясь слезами, принялся молить Богородицу не лишать покровительства Москву, не покидать город. Завидев в храмовых окнах огонь, множество сбежавшегося народу стало вместе с юродивым молиться. И вот шум в храме стих, погас в окнах огонь. Богородица смилостивилась. Москвичи же накрепко запомнили, кто стал первым молить остаться Божью Матерь. И они его слушать стали старательно, внимательно присматриваться к поступкам юродивого.

Блаженный Василий не одни только калачи Прова разбрасывал в ряду калашном. У других торговцев он квас кислый из кувшинов на землю выливал, у третьих крупу сорную рассыпал. Для него тайным не было ничего, в мешки да в бочки заглядывать ему надобности не было – и без того юродивый обо всех всё ведал, видел всё. Он провидел сердца и мысли людские.

Замечено было за ним, что Василий со слезами целовал стены тех домов, где предавались пьянству, или горланили бесстыдные песни, или другое что святости противное вытворяли. И в то же время бросал камни в углы домов, где жили благочестивые, верующие всей душой люди.

– Что ж ты, юродивый, делаешь? – пытали его. – Не попутал ли чего?

– Это бес вас всех попутал да лишил зрения, – отвечал Василий вздыхая. – Не видимо вам, что в домах, где пьянствуют, бранятся да хулят Бога, нет места светлым ангелам, бесы живут в таких домах, потому ангелы рядом стоят, жмутся к стенам, скорбя с унынием. А в те дома, где живут люди благочестивые, бесам не попасть, вот и воют от злобы на улице, что не могут внутрь войти, под крышей по углам сидят.

Было раз, возле ворот Покровских нищий уселся, милостыню принялся просить. Долго-долго смотрел на него Блаженный Василий, а потом стал кидать в него камнями, гнать прочь. Видевший это народ взялся нищего защищать, укорять Василия, почто, мол, тот обижает убогого.

Не тратя слов на ответ, Василий схватил с земли палку и кинулся на нищего. Тот испуганный вид принял и… исчез, точно провалился сквозь землю, на том же месте, где он сидел, осталась кучка монет. И в самом деле он провалился, сам нечистый в образе сирого подаяния просил, на дело доброе прохожий люд прельщал, а тому, кто милостыню подавал, посылал блага всякие, вводил в соблазн. Одному Василию удалось лукавого в нищенском образе разглядеть.

Как-то пожаловали на Москву заморские купцы, по городу взялись разгуливать да красотам местным дивиться. На площадь Красную зашли, Кремлем стали восхищаться. А потом увидели торговцы приезжие Блаженного Василия и, удивляя весь православный люд, в ноги юродивому, до самой земли принялись кланяться да благодарить с жаром за что-то, богатые подарки пытаться дарить.

Оказалось, вот в чем дело было. Когда купцы по морю плыли, неистовая буря разыгралась, ударившей в борт волной смыло лоцмана, и как отчаянно ни старался рулевой налегать на штурвал, все одно прямиком на камни правил. Вдруг увидел он на палубе рядом с собой человека странного вида, и тот стал указывать рулевому, в какую сторону следует корабль вести. Миновали камни купцы, а когда беда позади осталась, хотели было они спасителю благодарность отдать, да тот скрылся уже, как и появился – по воде ушел, словно посуху. Придя на Красную площадь, узнали торговцы в юродивом московском спасителя своего, указывали на него со словами: «Мы этого человека своими глазами видели по морю ходящим!..»

Шли в другой раз по Красной площади девицы озорные, увидали блаженного Василия да смеяться стали его наготе, и только разумная одна среди них упрекнула за то подружек. Пальцем погрозив девицам, юродивый сказал: «Не все замечать надобно, что видимо глазам. Бегите прочь отсюдова, не то темнота вас настигнет. Мне Бог заступник, Он вам бесстыжие глаза затмит».

В ответ на слова такие девицы глупые лишь посмеялись. И в тот же миг словно ночь темна их окутала: только что день яснее ясного был, а вот им и зги божьей не видать уже, топчутся на месте, спотыкаются, друг дружку толкают. Не дошло сразу до неразумных, что они зрения лишились. Когда же уразумели, то ударились тут же в плач горький. Разумница помянутая, упрекавшая подруг, чтобы над юродивым не смеялись, зрячей осталась, она сообразила немедленно: это Господь Бог наказал товарок ее за насмехательство глупое над блаженным благочестивым.

Понятливая девушка подхватила под руки ослепших девиц, потянув их за собой, опустилась перед Василием в пыль, принялась просить его простить ее несмышленых подружек. И те вторили ей, плача горько, Богом клялись, что не было зла в их насмехательстве, по собственной глупости языкам волю дали, из-за неразумности своей. Юродивый сжалился над ними и, моля Господа прощение даровать девицам несмышленым, в глаза им дыхнул, и те сразу прозрели.

Однажды компания молодых купцов под хмелем остановила блаженного, стала потешаться над ним, приставать. Тот, что был задиристее остальных, куражился:

– Что бы нам, Вася, не подружиться, станешь будущее мне предсказывать, поведаешь, какие назавтра дела меня ожидают…

– Никак нельзя мне дружбу с тобой заводить, – головой качая, отвечал юродивый, – черт чернее ночи сидит в тебе, он-то и друг тебе. А про завтрашний день попусту хлопочешь, не бывать для тебя завтрему, на встречу к чертяке твоему черному скачут верхом другие черти черные.

Посмеялись словам Василия Блаженного купцы молодые и дальше двинулись, песни пьяные затягивая.

В переулок узкий свернули, а им навстречу опричные люди в рясах черных на конях вороных едут. Компания купцов-молодчиков в сторону отходить, пропускать верховых не пожелала, вспыхнула перебранка, и скорые на расправу опричники выхватили сабли из ножен да порубили весельчаков хмельных. Так и не настал завтрашний день для загулявшего купца молодого.

Стояли морозы лютейшие в Москве, а Блаженный Василий только жалким рубищем прикрывал свое тело, не защищая ничем его от холода. Один боярин весьма набожный и сердобольный, со слезами прося, в знак любви его уговорил юродивого принять шубу из лисьего меха. Стал Василий поверх лохмотьев своих и цепей шубу носить, укрываться покровом меховым от морозов. Углядев на нем обнову богатую, взялись одни лихие люди придумывать, как бы лишить его шубы. Силой отнять не выйдет – крепок телом Василий, да и народ за юродивого как есть заступится. Самый хитрый из воров тогда и сказал:

– Пущай Васька шубу сам отдаст.

– Вот еще! – пожали плечами его подельники. – Никто одежу такую сам не отдаст!

– Блаженный – он же дурак, разумения не имеющий, враз его вместе обманем, – возразил жулик-хитрован.