Полная версия:

Две Москвы: Метафизика столицы

Рустам Рахматуллин

Две Москвы: Метафизика столицы

© Р. Э. Рахматуллин, текст, 2021

© Издательство АСТ, 2021

Предисловие читателя

Труд Рустама Рахматуллина «Две Москвы» – в сущности, реализация известной метафоры «архитектура – каменная летопись», в которой свернуто представление о диалоге времен в архитектурных образах, а такой диалог и есть город.

Тем самым город прочитывается как текст, и в этом качестве оказывается в состоянии диалога с другими текстами, так что не только история, запечатленная в письменных источниках, комментирует градостроительные коллизии, но и они сами комментируют историю.

И это, пожалуй, самое интригующее в книге. Изложение подобно умозрительному рассматриванию на вытканном историей гобелене рисунка сложно перевитых нитей. Нитей, которыми, собственно, и являются всякие исторические, в том числе градостроительные, события.

Книга Рахматуллина принадлежит сфере знаний, традиционно именуемой краеведением (поскольку градоведение является отраслью краеведения). По методу же книга ближе тому новаторскому ответвлению этой дисциплины, которое сравнительно недавно получило наименование «метафизика города» и уже формирует свои местные школы.

Такой метод исследования давно заявлен в сборниках и книгах, посвященных метафизике Петербурга. Петербургская традиция метафизического краеведения восходит к градоведческой школе 20-х годов, самым ярким представителем которой был Николай Анциферов. На этом фоне отсутствие не то что публикаций, но самой постановки вопроса о метафизике Москвы со временем должно было быть осознано как досадное недоразумение. И вовсе не из соображений упущенного приоритета, а по существу. Работа Рахматуллина во многом компенсирует это упущение.

Естественным образом потребовалось традиционное для русской культуры, но осложненное метафизическим подходом сопоставление Петербурга и Москвы. Автор усматривает причину их несходства в различии человеческого «умысла», определяющего сценарий градостроительных постановок в Петербурге, и «Замысла», возводимого к Божьему промыслу, – в Москве. Сопоставлению этих двух начал и, соответственно, двух описательных методик посвящена вводная глава, где прямо говорится: «Москвоведение – ведение неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Странно, что метафизика доселе мало прилагается к москвоведению».

Здесь мы оказываемся перед лицом парадокса: автор вроде бы отваживается выявить, «споведать» пути Божьего произволения, о которых сказано, что они неисповедимы. Однако по ходу чтения и в конце концов выясняется, что метафизическое (вроде бы поначалу объявленное равным мистическому) краеведение открывает не столько тайное, неисследимое, мистическое, – сколько кажущиеся неисследимыми связи, поскольку они не лежат на поверхности, требуя часто весьма хитроумных поисковых усилий. Связи, или пути преемственности – между всем уходящим в заповедную даль культурным опытом и той особой областью творчества, какой является город.

Иногда сюжет разыгрывается как шахматная партия, требующая особой памяти на проигранные прежде самим автором и записанные «в анналах» сюжеты. Например в главе «Наша Каланча» разговор о Каланчевке требует досконального знания всей диспозиции вокруг Боровицкой площади, как оно раскрыто в прежних главах, что предполагает сверхвнимательного читателя.

Книга строится на «сопряжениях далековатого» – сюжетов, принадлежащих к разряду художественных (скульптуры, картины, романы) с сюжетами документальными, историческими, а этих – с библейскими, а тех, в свою очередь, с топографией и топонимией Иерусалима и Рима, Константинополя и Петербурга, Киева и самой Москвы.

Так устроенный, текст двоится между жанром научно-исследовательского очерка и литературно-художественной фантазии, на месте аргумента часто оказывается образ. Эти перепады, разумеется, осознанны и во многих случаях прямо оговорены в тексте.

Эссе Рустама Рахматуллина о Москве известны читающей публике и специалистам по фрагментам, публиковавшимся в печати на протяжении тринадцати лет. Книга «Две Москвы», тематически совпадая в некоторых главах с прежними публикациями, во-первых, предлагает их расширенные и углубленные версии, во-вторых, содержит комплекс совсем новых сюжетов. А в-третьих, и главных: печатавшиеся нерегулярно, разбросанные по разным изданиям, а также новые, не печатавшиеся главы, будучи сведены воедино, образуют целое, не сводимое к сумме своих частей.

Оно, это новое целое, позволяет ощутить в каждом отдельном фрагменте действие общих силовых полей, иначе не осязаемых, обнаружить такие связи и переклички на отдаленных временных и пространственных дистанциях, которые доселе оставались неясны.

Михаил АЛЛЕНОВ

(1942–2018),

доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, 2007

Предисловие автора

Исследование Москвы не может ограничиться академическими рамками. Ибо есть метафизика города – то, что стоит за и над физикой, за видимыми вещами; что существует до и кроме видимых вещей.

Академическое краеведение, если входит в метафизику, надеется знать меньше возможного, а именно, с чем город, его люди обращались к Богу. Эта школа называет свои занятия сакральной топографии. Однако есть еще надежда знать, с чем обращается к городу Бог, через усилия людей, с их ведома или помимо. Иначе говоря, есть метафизика намерений и ненамеренного. Изучать обе, по возможности ясно различая их, – вот задача метафизического краеведения. Сакральная топография лишь его часть.

Литературный инструмент метафизического краеведения – эссе. Оно принадлежит литературе и науке одновременно. Эссе всегда предметно, познавательно, однако это не служебный, как публицистика и критика, а, так сказать, господский род литературы. Исследование посредством текста, или творящий комментарий. Комментарий, выходящий за свои границы в область творчества.

Когда же комментарий становится творящим, тогда событие, идейная тенденция, символ и образ сочетаются, как в хрониках, трактатах, житиях, «хождениях» Средневековья.

Далекая от творческого метода Средневековья, школа сакральной топографии предпочитает Средние века, как преподнесшие свой солидарный адрес Богу. Метафизическое краеведение, средневековое по методу, не избегает изучать и время Новое. Ведь Бог не престает адресоваться к человеку и тогда, когда перестает адресоваться к Богу человек.

Как всякая наука, краеведение, строя свои гипотезы, пользуется интуицией; метафизическое краеведение опирается на интуицию как жанр. Жанр мысли, прибегающий к особым доказательствам. Доказательность метафизической интуиции лежит во встречной интуиции читателя.

Автор смотрит на Москву как на воплощение Божественного замысла, чудо его проявления.

Книга открывается сопоставлением города Замысла – Москвы и города человеческого умышления – Петербурга.

Среди сквозных тем книги – опричнина, понимаемая как дополнительность или оппозиция одного городского пространства к другому, то есть как вневременная градоведческая категория.

Еще одна сквозная тема, об отношении Москвы и Рима, строится на признании этих городов двумя проекциями одного Замысла. В книге предложен новый счет московского Семихолмия. Имена римских холмов выступают категориями москвоведения. В этом же ключе Москва сопоставляется с Иерусалимом и с Константинополем.

Часть книги посвящена исследованию начальных структур города – дорожных средокрестий: грунтового, железного, речного и других, а также модельным, отнесенным проекциям этих структур.

В книге вводятся понятия:

– «местная фабула» (главная тема места, явленная в событиях большой истории и личной биографии, архитектуры и иных искусств);

– «домовладельческая фабула» (частный случай предыдущей, встреча в пространстве людей и событий, не встречавшихся во времени);

– «метафизическая атрибуция» (выведение авторства из метафизики произведения).

Предложены трактовки дореволюционных скульптурных монументов, обладающих прообразами, тайными именами и вступающих в диалоги между собой.

Исследован особый круг памятников, главным образом ближних усадеб, выступающих моделями Москвы и ее частей.

Предложены метафизические портреты Ивана III, Аристотеля Фиораванти, Ивана Грозного, Ивана Федорова, князя Пожарского, патриарха Никона, Петра I, архитекторов Баженова и Казакова, Витберга и Барановского, графа Ростопчина, графа Дмитриева-Мамонова, доктора Гааза, Салтычихи, Герцена и других.

Несколько гипотез автора лежат в области строгой науки – истории, искусствоведения, топонимики, градостроительства.

* * *Продолжением этой книги, выросшим из нее, является книга автора «Облюбование Москвы. Топография, социология и метафизика любовного мифа» (2009).

Автор благодарен редакциям журналов «Новая Юность», «Новый мир», «Независимой газеты» и других изданий за возможность публикации будущих глав книги в их ранних редакциях в 1990-е и 2000-е годы.

Автор благодарен Институту журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), Московскому архитектурному институту, их студентам и вольнослушателям за многолетнюю возможность представлять и совершенствовать книгу в жанре лекций.

Автор благодарен телеканалу «Россия-24» за возможность воплощения многих сюжетов этой книги в жанре авторской программы «Облюбование Москвы» в 2010–2019 годах.

Некоторые эссе, вошедшие в книгу, адресованы или посвящены Михаилу Алленову (1942–2018), Василию Голованову (1960–2021), Гелене Гриневой, Владимиру Микушевичу, Михаилу Талалаю.

Многие страницы книги продумывались в диалоге с Андреем Балдиным (1958–2017), Геннадием Вдовиным, Константином Михайловым.

Две Москвы

Вместо введения

Происхождение и основание – Бог и гений – Обетование – Праобраз и прообраз – Замысел и умышление – Земщина и опричнина – Движение и бездвижность – Казаков и Баженов – Форма и адрес – Рим, Иерусалим и Константинополь – Семихолмие – Третий Рим и Второй Иерусалим – Три столицы

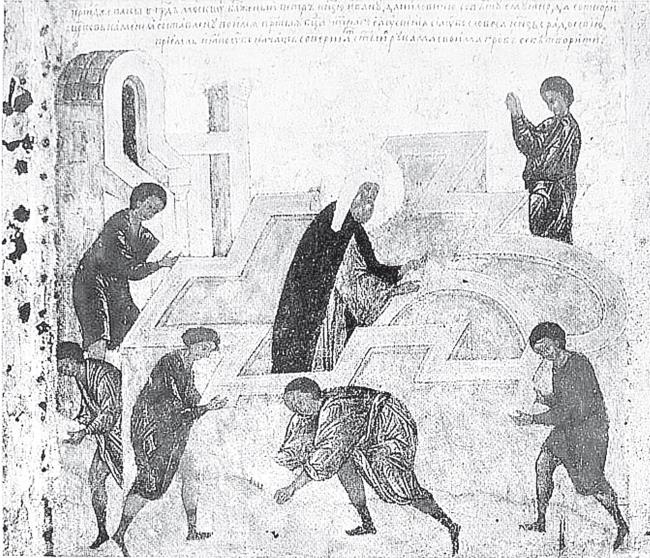

Митрополит Петр готовит себе могилу в основании Успенского собора. Клеймо иконы Дионисия «Митрополит Петр с житием» из Успенского собора. Начало XVI века. Фрагмент

Происхождение и основание

Будь первым словом о Москве второе, 1156 года, из Тверской летописи, выходило бы, что Юрий Долгорукий в самом деле основал Москву: «заложил град». Однако есть Ипатьевская летопись со словом 1147 года, и через девять лет «заложил град» значило: оградил Москву стенами. Сделал ее, существующую, городом. Если, конечно, те стены были первыми.

Москва произошла из тайного не находимого начала. Отсюда же и тайна ее имени. Сколько бы объяснений ни давалось («Москва! Как много в этом звуке…»), имя города не разъясняется.

А.М. Васнецов. Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году

Иное дело Петербург, Санкт-Петербург. И «петербурговедение» – слово ясное: знание города Петра, святого Петра; камня, святого камня.

А «москвоведение»? – Ведение Москвы, и только.

Это как если в слове «астрономия» знать перевод только второго корня: получилась бы японистая садоводческая дисциплина.

Москвоведение – ведение неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Странно, что метафизика доселе мало прилагается к москвоведению.

Бог и гений

Начало Петербурга совершенно явно:

«На берегу пустынных волнСтоял он, дум великих полн,И вдаль глядел…»Предание о Долгоруком, как оно запечатлелось в одном из Сказаний о начале Москвы, то есть в XVII столетии, рисует совершенно ту же, из «Медного всадника», мизансцену, но на холмах Москвы-реки: «Сам же князь Юрий взыде на гору и обозре с нея очима своима, семо и овамо, по обе стороны Москвы реки и за Неглинною, возлюби села оныя и повеле вскоре сделати град мал, древян <…> и прозва его званием реки Москва град».

Сказания XVII века суть варианты градоосновательной мистерии, предложенные киевской ученостью на усмотрение новой династии, получившей столицу как будто без мифов.

Внешнее подражание Медному всаднику – памятник Долгорукому у резиденции столичной власти – имеет то же поздний смысл.

«Пушкин, вдохновленный римско-языческой символикой, – писал в книге «Душа Петербурга» отец метафизического краеведения Николай Анциферов, – облек Петра в священные одежды бога места, бога еще языческого, со строчной буквы». Но кто этот «он»? – спрашивал Анциферов и отвечал, входя в противоречие: «Не названо. Так говорят о том, чье имя не приемлется всуе». Действительно, первую букву этого местоимения хороший декламатор невольно превращает в прописную; но это пропись только царского величия.

В Москве Бог пишется с заглавной буквы.

Местным божком легко становится властитель. Город основанный и именованный рескриптом, мановением державной длани подвержен мощному соблазну обожествления своего создателя. Напротив, город начавшийся таинственно знает своим создателем Самого Создателя. А если не знает, не чувствует, то получает над собою подменяющую волю князя.

Но если в Петербурге такое положение Петра дозволено, попущено, – в Москве оно немыслимо ни для кого.

Ни даже для Ивана III. Этот поистине великий государь не демиург своей столицы. В ней невозможен Медный Всадник, ибо нет Москве иного бога, кроме Бога.

Обетование

Существование божественного Замысла о городе приоткрывается в обетовании – авторитетном обещании его особенного будущего.

У Руси есть две обетованные столицы: Киев и Москва.

Обетование Киева дано в «Повести временных лет» апостолом Андреем.

Обетование Москвы дано святым Петром, митрополитом Киевским, переместившимся в нее при Калите. Петр в житии, составленном через три четверти столетия святым митрополитом Киприаном, говорит московскому князю:

«Аще мене, сыну, послушаеши и храм Пречистыя Богородицы воздвижеши во своем граде, и сам прославишися паче иных князей и сынове и внуцы твои в роды и роды. И град прославлен будет во всех градех Руских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог в нем; еще же мои кости в нем положени будут».

Здесь и аспект силы, и аспект святости, и династическая перспектива. И залоги будущности – кремлевский Успенский собор с гробом святого Петра. Сей Петр есть закладной камень Третьего Рима, подобно как апостол Петр есть камень Рима Первого.

С Петром митрополитом Москва, родившаяся с Долгоруким во плоти, родилась в Духе.

Для Петербурга неизвестно что-либо подобное. Когда царя Петра панегирически сличали с апостолом Петром, лишь обнаруживали несличимость. Город построен человеческим волением, и этот человек – царь Петр.

Праобраз и прообраз

Если царю попущено быть богом Петербурга, значит, выше умысла Петра нет замысла о Петербурге.

Нет, это не богооставленность, так говорить немыслимо. Речь об отсутствии замысла формы в Замысле города. О Замысле свободы от праформы.

Наоборот, коль скоро Богово не отдано Москвою кесарю, значит, у Москвы есть праформа. Или праобраз.

Именно пра-, а не прообраз. Последний можно взять сознательно, вооружась, как Петр вооружился Амстердамом. Праобраз можно лишь угадывать, предчувствовать, и даже видя, не достигнуть. Тем временем прообраз можно превзойти.

Замысел и умышление

Однако петербургская свобода от праформы есть несвобода от прожекта, человеческого умышления как напряженного черчения за Бога. Город плана, каким бы совершенным ни был план, есть воплощенный произвол. Самым умышленным в России назван Петербург у Достоевского.

Москва, наоборот, не может быть любой. Что там любой; в Москве непозволительно выдумывать, в ней нужно только вслушиваться, всматриваться и – слышать или нет; видеть или нет.

Москва путь узкий. История ее строительства есть череда прозрений и ослеплений, приближения к праобразу и бегства от него. Великий зодчий по-московски тот, кто умалился, забыл себя, и тем возвысился, да со товарищи.

Великий зодчий в Петербурге есть игра свободы на свободном поле. Петербург широкий путь, история удачи.

Москва история удачи тоже, но такой удачи, память о которой в море неудач сделалась памятью о Китеже.

И потому еще так очевидны неудачи, что не по сравнению с другими городами, а по сравнению сдругой Москвой, укорененной в нашей интуиции.

И тем прекрасней Петербург, что нетдругого Петербурга в нашей интуиции.

Земщина и опричнина

Всякая русская опричнина, то есть двоение Москвы, попытка начинать столицу в новом месте, движется, помимо прочих двигателей, этой интуицией. Чувством праобраза над городом и знанием отхода от праобраза. Есть Две Москвы на вертикали мира, – соглашается опричнина и принимается раздваивать Москву в горизонтальном мире.

Ошибка уясняется особенно при взгляде на опричнину петровской Яузы и Петербурга: Замысел остался над обетованным городом, а на случайном месте остается умышлять.

Движение и бездвижность

Закоченел и обездвижен Петербург. Самопровозглашенный идеал не может не схватиться, выбрав только время.

Но, сам застывший, Петербург исходит из себя навязчивым примером. Вот уже третий век он размечает по линейке, режет по живому и обставляет себялюбивыми шедеврами древние города, чья метафизика одной природы с метафизикой Москвы. Он поставляет им себя в прообразы вместо праобраза.

Как город слишком видимый и здешний, Петербург не может не иметь успеха в этом.

Однако здешнее не может быть праобразом Москве.

Казаков и Баженов

Другое имя этой темы – Казаков / Баженов.

Великий Казаков вполне средневековый человек. И потому он человек Москвы. Он человек-Москва, сгоревший, почитай, в одном пожаре с ней. От вести о пожаре города, который называется доселе казаковскою Москвой. Его наследие не соберет и трех упреков города.

Не то Баженов. Историки архитектуры знают, как Москва стремится эту рану зализать, чтобы и памяти не оставалось по архивам. Баженов ничего не смог в Кремле и чуть побольше в городе и за его чертой. Зато он мог ломать: палаты, стены, башни, храмы; ломать и завещать ломать. Баженов со своей кремлевской перестройкой – архитектор умышления, не ведающий Замысла Москвы и в мощь вполне религиозного экстаза поставляющий свое творение на место Божия.

Обозревая Кремль после Баженова, Николай Львов воскликнет в своем «Опыте о русских древностях в Москве 1797 года»: «<Теперешним> художникам однако неизвестно то таинство, по которому старинная добрая вера, точность и терпение далеко превосходили нынешнюю ученость». Единственный писатель среди русских архитекторов, Львов проговаривает то, о чем молчит средневеково молчаливый Казаков.

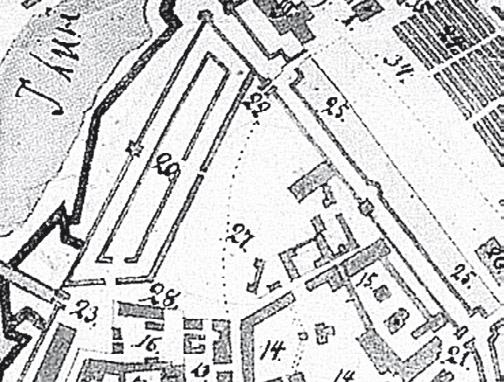

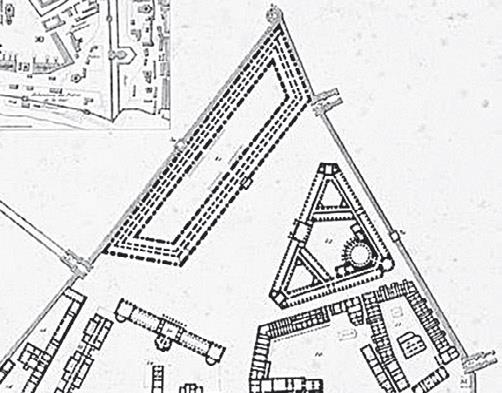

Сенат на плане Кремля 1826 года

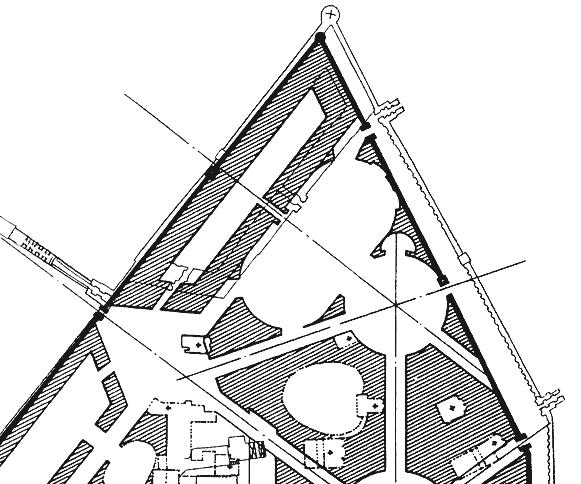

Местность между Никольской и Чудовской улицами Кремля на плане Горихвостова, 1760-е, и по проекту В.И. Баженова, 1768

Что это за бессмыслица, наследство варварских времен, думал, наверное, Баженов, видя, как Чудовская улица Кремля уперлась в стену мимо башни. И вычертил ей правильное ложе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов