скачать книгу бесплатно

– Не от себя! Правда!

И начинаются рассказы, передаются факты из местной жизни, всем тут известные. Вот наиболее яркие.

Три молодые парня, трезвые, пришли к полотну железной дороги и поклялись зарезать первого, кто пройдет мимо них (у них из-за болот все по полотну ходят). Стали дожидаться. Приходит свинья, и зарезали парни свинью.

Второй случай. Мальчишка-кузнец сковал себе шило длинное, четверти в две. Этим шилом можно пырнуть незаметно. И начал парень с того, что на посидке пырнул гармониста. Во вражде он с ним не был, а так себе. Гармонист повалился, думали, пьяный, а оказалось, проткнут.

Третий случай (он был описан в местной газете). Молодой парень стал на большой дороге с ножом. Шел обоз. Парень ткнул ножом первую лошадь, и вторую, и третью, и так переметил весь обоз, а сам ничем не воспользовался.

Множество подобных случаев рассказывали в «Капернауме», и всегда было в них одно и то же: ребята молодые, действуют бескорыстно и средствами из ряда вон выходящими. Во всем есть что-то фантастичное, а главное, чужое, нездешнее, постороннее человеку земли, скромному труженику. Откуда у него такая странная, дикая фантазия?

Конечно, тут книга виновата, что-то вычитанное… Прочитав книгу, мальчики бегут в неведомую страну, взрослые мальчики из народа начинают странствовать, искать невидимый град.

Какая же тут книга, какая идея?.. Да, конечно же, все тот же Пинкертон, все эти рассказанные случаи так пахнут Пинкертоном…

Я не давал свои объяснения в «Капернауме», они сами, первые, назвали Пинкертона виновником необузданной, дикой фантазии теперешней деревенской молодежи, они мне это доказывали, сравнивая типичные новые жесты, манеры деревенских ребят с жестами героев Пинкертона.

– Азия, – сказал кто-то из «Фракции».

– Нет, батюшка, это Европа! – ответил русский человек.

О пятках и носках

Писать о хорошей стороне жизни невыгодно: материал скоро истощается.

– Что вы мало пишете? – спрашивают меня.

– Материалов нет.

– Как же так? Кругом безобразие, а у вас материалов нет?

«В самом деле, – размышляю я, – не написать ли о безобразии, сколько уж лет тружусь над хорошим, и не единого письма к автору от читателя».

Захожу в трактир, слышу – рассказывают о свинье, как мужики ночью пообещались зарезать кого-нибудь да свинью и зарезали.

Спрашиваю:

– Почему такое безобразие?

Отвечают:

– Это пахнет Пинкертоном.

Я и пишу о безобразии и как сам народ его понимает: «Пахнет Пинкертоном».

Кроме простого опыта писать в новом жанре, мне казался факт любопытным со стороны своей окраски (фантастической) и что сам народ отмечает это. А если знать, что в настоящее время беллетрист склонен писать субъективно как-то, а публицист на основании вырезок из несчастных наших провинциальных газет, то факт безобразия, помимо личной моей выгоды опыта, представляется ценным, как непосредственно наблюденный факт. Ну, словом, и я, уступая пессимистическому настроению интеллигента в настоящее время, написал о безобразии.

Я через несколько дней захожу в читальню и глазам не верю: во всех газетах безобразие перепечатано со всевозможными комментариями. Так вот, стало быть, о чем надо писать, вот что важно, а я-то, я-то… Прихожу домой: письма к автору, наконец-то, наконец, желанные письма к автору.

Не Пинкертон виноват, – пишут мне (кстати, я от себя и не давал никакого объяснения), – а революционер. Не революционер, – пишут в другом письме, – а провокатор. В третьем письме жалуются на одностороннее освещение мною жизни: рядом с озорничеством в современной деревне существуют кружки самообразования, театр и множество других вкусных вещей.

Словом, отмеченный мною факт безобразия заинтересовал людей всех партий и сразу мне дал то, чего я много лет напрасно добивался путем описания трогательных сторон русской жизни. Теперь путь найден, материалов же такая масса, что я на первых порах ставлю ориентирующий вопрос: «Какие безобразия выгоднее всего описывать?» Ответ ясен: мужицкие безобразия выгоднее, ибо мужик глуп, а возле глупого умному гораздо свободнее.

Припоминается мне что-то из Шекспира по этому поводу, но точно я не могу привести слова Гамлета. Иду искать в своем городке Шекспира, захожу в одну библиотеку – нет Шекспира, захожу в другую – тоже нет, наконец попадаю к одному человеку.

– Позвольте мне на минутку Шекспира.

– А возьмите хоть совсем, я Шекспира читать больше не буду.

– Почему же не будете?

– Да что же хорошего в нем. после разоблачений Толстого какой же интерес может быть в нем? Человечество ошибалось в оценке Шекспира, я не хочу повторять ошибку, – король гол.

В провинции от самоучек я не раз уже слышал подобное, спорить не стал и принял Шекспира с благодарностью. Вот слова Гамлета:

«За последние три года век наш так обострился, что носок мужицкого сапога касается пятки аристократа и начинает бередить в ней ссадину».

Раздумываю об этом и начинаю искать носок и пятку в русской жизни. Носок сразу мне дался: провинциал, не признающий Шекспира, конечно, самый острый носок, но пятка мне не сразу далась, я припомнил множество неинтересных, чисто зоологических пяток, которым отрицание Шекспира не причиняет ни малейшей ссадины. Наконец я вспомнил об одном господине, доказывающем, что русского народа вовсе нет. Совершенно так же, как носок говорит (начитавшись Толстого), что Шекспира нет, так же и пятка дает сдачи: русского народа нет. Детская перебранка с обратной: «Тебя нет!» – «Тебя самого нет!»

Я не сочиняю людей для символов. Я мог бы с фактическими данными в руках представить здесь душевную картину этого господина в последовательном развитии его от славянофильства, от горячей веры в народ-богоносец и до предпоследней его ступени, когда он писал обвинительный акт русскому народу (дома, для себя), и, наконец, до последней ступени, когда он твердо сказал на основании исторических, археологических и этнографических изысканий (комнатных), что русского народа нет, король гол.

Стало быть, по одной стороне Шекспира нет, по другой – народа нет. Я не буду анализировать глубже эти факты; быть может, если бы углубиться в существо вещей, то очень возможно, что человек, отрицающий русский народ, в глубине существа своего больше его утверждает, чем не признающий Шекспира, и, наоборот, душа самоучки ничего не содержит народного, а вся для Шекспира, только не понимает своего назначения. Я не о существе вещей, а все о том же своем безобразии: куда же он при такой обостренности в наш век отношений интеллигента и человека из народа попадет, что с ним будет там, в этой гуще? Потом нужно всегда иметь перед собой и не одни только духовные носки и пятки, а и зоологические, где всякий и дурной факт о народе используется съедобно, где ссадины бывают настоящие, кровавые.

Из всего этого вывод такой: о безобразии писать очень выгодно, но беспокойно для совести, особенно беспокойно в то время, когда для отрицания Шекспира не требуется силы Толстого и для горьких слов о народе – беззаветной любви Успенского.

Что же делать мне, скромному наблюдателю? Какие факты текущей жизни отмечать? Писать о хорошем – читать не будут, писать о безобразии – беспокойно для совести (всем почему-то хочется безобразия).

Не испробовать ли мне третий путь, написать немножко о хорошем, немножко о дурном, кстати, это поможет и больной пятке аристократа…

О смирении

Приехали националисты, депутаты от нашего края, читали о Финляндии, Польше, евреях <…>. Интерес поднялся на минуту, когда заговорили о ритуальных убийствах, но и этот вопрос националисты постарались стушевать, оставляя для будущего двери открытыми: с одной стороны, конечно, «кровавые наветы» и прочее – дело нехорошее, но, с другой стороны, почему бы не быть таким убийствам: «существуют же у всех народов всевозможные изуверские секты».

Ничего яркого, волнующего скучную провинциальную жизнь, депутаты не сказали, прочли, раскланялись и уехали. Между тем в ожидании их лекции большое оживление было в «Капернауме». Куда любопытнее лекции было послушать рассуждения купцов-подрядчиков, ремесленников в трактире.

Среди посетителей «Капернаума» есть несколько евреев, типа тех «талмудистов», которых можно встретить в глубочайших недрах России, где-нибудь, например, на Мурмане или Печоре, и в отвлеченной беседе о природе человеческой, о боге с каким-нибудь агентом Зингера отдохнуть душой.

Русские в «Капернауме» разделяются на крайне-левых и крайне-правых; те и другие беседуют друг с другом благодаря особенности темы, а тема эта в большинстве случаев – Христос. Левые все хотят доказать, что бог существует в общественности неимущих людей, – левые социалисты, бедные люди. Правые, все – люди богатые, церковники, но совесть их часто взбаламучена несогласием бога, покровительствующего имущему, с Христовым учением.

По случаю приезда националистов, конечно, все эти люди собрались в «Капернауме» перед лекцией и отправили трактирного мальчика купить им билеты.

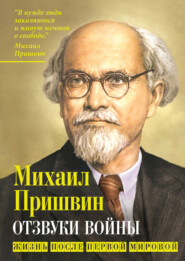

М. М. Пришвин. Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в имении Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии, которое в свое время было куплено его дедом, елецким купцом. В 1893 году Михаил Пришвин поступил на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума. За связь с социал-демократической организацией Пришвин был арестован и приговорен к году тюремного заключения с последующей высылкой на родину. Поскольку ему было запрещено учиться в России, он в 1900 году, уступив настояниям матери, уехал учиться в Германию.

– Конечно, в основе всего – национальность, – сказал талмудист. – Моисей и пророки все до одного за народ стояли, за кровь, шли они с мечом и огнем, а не то чтобы как-нибудь тихо и смирно. Только вот один Христос – исключение, но ведь и не живут, как учил Христос, церковь устроила для жизни дело Христово, и, стало быть, в основе опять-таки – национальность.

– Пророки, известное дело, были суровые люди, – подхватил и по-своему стал толковать стекольщик Сергей Иванович, левый и неимущий человек. – Вот, например, пророк Елисей. Дети кричат ему: «Лысенький, лысенький», – а он и напустил на них медведицу!

– Не горюй, Сергей Иванович, – сказал другой левый и передовой. – Не горюй, этого не было!

– Как не было! Давайте Библию, сейчас покажу!

Буфетчик достает из-за прилавка Библию и почтительно преподносит ее Сергею Ивановичу.

– Вот медведица, да еще и не одна, а две!

– Ну, что ж, все равно этого не было.

В таком роде и начался разговор «о национальности» и о том, что националистские депутаты, подобно древним пророкам, идут с огнем и мечом, а не с христианским смирением; а если со смирением ничего не поделаешь, то, стало быть, где же Христос?

Спор, наверно, разбежался бы в конце концов ручейками и сошел бы на нет, если бы один молодой человек, очень левый, проникнутый учением Толстого, не сказал бы:

– А все-таки русский народ смиренный.

– Русский народ смиренный? – с насмешкой переспросил деловой человек.

– Конечно, смиренный. Вот, например, какой расчет ему, нищему, сидеть у земли? Ясно, что ему выгоднее бросить и уйти от нее, а вот он все сидит и кормит нас с вами.

Это был lapsus linguae [ошибка – лат.] со стороны толстовца: нет ничего опаснее иллюстрировать идею христианского смирения на примере смирения русских мужиков.

– Провокатор! – крикнул до глубины души оскорбленный Сергей Иванович.

Толстовец вовсе не провокатор в жизни, но тут, в трактире, среди большинства крайне-правых, слова его, конечно, сейчас же были использованы: церковники по-своему заговорили о «смирении».

– Черносотенцы, погромщики! – закричали левые на правых.

– А вы – подкидыши! – заревели смиренные. – У вас ни отцов, ни матерей нету.

Потом начался шум невообразимый: кто-то кого-то обвинял в разгроме женской гимназии, кто-то настойчиво доказывал незаконнорожденность Сергея Ивановича, и тот обещался «смазать»: «Молчи, – смажу! Замолчи, – смажу!»

С изумлением следил я за спором, стараясь понять, как слово «смирение» и даже «христианское смирение» могло вызвать подобные страсти. Мне припомнился спор в Петербурге в одной из фракций Религиозно-философского общества. Помню, читался доклад о «совлечении и нисхождении». Мысль докладчика состояла в том, что русский народ, воспитанный православной церковью, стремится не к земной жизни, материальной, а к духовной, небесной, достигая этого упрощением своей жизни («нисхождением и совлечением»).

Развивая эту мысль, докладчик приходил к тому заключению, что русский народ, воспитанный православной церковью, выработал в себе пассивное отношение к общественности, гражданственности и что в конце концов придут некие и поработят этот пассивный народ. Кто-то в кружке понял «совлечение и нисхождение» по-своему и выразил своими словами как «смирение и покорность». Ужасно возмутился этим искажением докладчик, он говорил о христианском смирении, а его поняли совсем иначе: смирение и покорность, как известно, были основами крепостного строя. Помнится, и тогда поднялся, как и теперь в трактире, беспорядочный спор с «личностями», но само собой, конечно, в более благопристойных формах, чем в «Капернауме».

Кто же виноват в таком смешении чудовищно противоположных понятий, как смирение христианское и смирение обыкновенное, смирение как средство приобщения к жизни небесной и другое смирение, результатом которого является усиленное, напряженное желание жизни земной? И как быть теперь с этим опасным словом в общежитии? Слово необходимое, а скажешь как-нибудь неловко в «Капернауме», подобно толстовцу, и вдруг еще кто-нибудь «смажет».

Бог знает чем окончился бы спор смиренных и подкидышей в «Капернауме», если бы не возвратился мальчик с билетами на лекцию националистов; все стали получать свои билеты и успокоились.

– А фамилия-то иностранная! – увидав на афише имя одного депутата, ядовито сказал подкидыш смиренным.

– Ничего, – ответили ему, – инославным виднее наши дела.

Не от мира сего

Я иду вдоль оврага по тропинке, пробитой исключительно людьми, имеющими дело с банком. По той же тропинке впереди меня идет девочка с большим мешком на плече; тяжесть не по ребенку: она то пойдет, то сядет. В мешке у девицы – бутылки с водкой, и тащит она их из «винополии» в шинок. Завтра – банковский день, съедется много народу, и водка необходима. округ кредитного товарищества кишат шинки.

Так сочетается в русских условиях жизни кооперация с винной монополией. Потребительское общество возникло здесь давно, еще до «забастовки». Один либеральный барин, большой земец, устроил общество при содействии «третьего элемента». К наблюдению были привлечены учителя, учительницы, помещики с женами, служащие в экономии. Но как ни хлопотали все, плут-продавец перехитрил, проворовался, и лавка закрылась до последнего времени.

Кредитное товарищество имело подобную же судьбу: не только ссуды распределялись при помощи водки, но даже без бутылки вина, бывало, и свои-то собственные деньги назад ни за что не получишь; и так мало-помалу и товарищество запуталось и сошло на нет. Теперь я иду в село, потому что услыхал по своем приезде новости: кредитное товарищество будто бы процветает, а потребительское общество возрождается; и самое главное, самое для меня удивительное – что там и тут заведующими делами избраны баптисты. Быть может, в местах, где много сектантов и где к ним привыкли, и не удивительно, что население оценило их нравственную стойкость, но здесь, у нас, это поразительно.

Наши сектанты – не какие-нибудь чужие, пришлые люди, что-то вроде «немцев», а здешние, всем известные Никита и Егор. Они изменились у всех на глазах. Никита был где-то на заработках и пришел домой баптистом. Егор, глядя на него, тоже, как говорят, «стал книжки читать и водку пить бросил». Чего-чего не пришлось испытать на первых порах сектантам: становой опечатал и увез у них Библию; священник придирался ко всему, чтобы их изгнать; население издевалось, чуждалось. И еще бы! «Эти люди угодников отменили, отказались от всего родительского». И вот теперь, спустя три года, я слышу поразительную новость: этих самых людей село выбрало на завидные и почетные должности и будто бы в связи с этим процветает кредитное товарищество и возрождается потребительское общество.

Кредитное товарищество – внутри села, в красной кирпичной избе. В маленьком человечке, склоненном над книгой, покрытой цифрами, я с трудом узнаю Никиту. Я привык его видеть или в доме в семье, где он по воскресеньям читает с домашними и объясняет им Библию, или же на поле всегда усердно работающим. Теперь он приспособлен к чуждому его натуре делу. Тут же стоят его серые, обыкновенные односельчане и глядят с раскрытыми ртами на пишущего. А ведь три-четыре года тому назад эти же мужики собирались для обсуждения вопроса об изгнании этих людей и чуть-чуть не изгнали; и было тогда так вообще, что приходило в голову: точно ли русский человек относится, как принято думать, терпимо к сектантам? Вот этот-то вопрос я и ставлю на обсуждение тут же, прерывая на несколько минут занятия.

– Вот с божьей помощью и выбрали, – говорит Никита.

– Раньше мы их боялись, – говорят мужики, – а потом привыкли, и они к нам прирусели, водки не пьют, не безобразничают, так и выбрали.

И все объяснение. Так бывало, когда приедешь на лето в чужое село, то все долго косятся, пока не привыкнут, а обойдется, – какое кому дело до убеждений, до верований приезжего. И, думается, что так, предоставленный самому себе, обошелся бы и всякий народ и везде. Тяжелый будничный труд – главное в деревне, а верования, убеждения – вопросы праздничные, имеющие значение для исключительных людей.

С этим согласны все в этой избе, где я своим приходом вдруг прервал обычное занятие.

– А костры инквизиции, религиозные войны? – спрашиваю я Никиту.

– Так то – времена, – отвечает он. – Их было семь времен. И было по времени семь церквей. Теперь же все мертвое. Но я закрою глаза и выйду.

– Куда выйдешь?

– Выйду к духу, верну свои утраченные права. А на все преходящее закрою глаза.

Никита сидит над цифрами развернутой счетоводной книги и рассуждает о вечном; серые мужики, которые пришли сюда по своим маленьким, «переходящим» делам, ничего не понимают, но слушают сочувственно.

– Трудное ваше дело, Никита Евдокимыч, – говорит один.

– Как поймешь, так нетрудно, – отвечает сектант, – то – белое, а то – черное.

– Как понять-то?

– Сразу: вот белое, а вот черное.

– Я пойму, а как же бабы-то, другая такая злодейка… Никита терпеливо объясняет:

– Не в бабе тут дело; сам поверишь, – баба поверит; тут сразу нужно, чтобы душа встрепенулась и пробудилась; закрой глаза на все остальное и увидишь; а это все здешнее – преходящее, на этом нам основываться нельзя.

Когда я возвращался домой по той же тропинке, где встретил девочку с водкой, возле глубокого оврага, разделяющего все село на две части, то совсем почему-то не испытывал чувства умиления перед терпимостью русского народа к людям других убеждений. Я чувствовал только досаду, что между людьми земли не нашлось ни одного честного человека и пришлось сделать заем у неба, выбрать для простого житейского дела человека не от мира сего.

Голгофское христианство

С одним моим знакомым случился «отрадный факт»: был приговорен к смертной казни и помилован. Он участвовал в каком-то военном бунте, начатом из-за дурной пищи. «На самом деле, – рассказывает он теперь, – «червей в мясе» не было, а восстали так, вообще за правду». Религиозным он был всегда, но ожидание смертного приговора его поколебало в вере: настолько он не сомневался в правоте восставших. Он колебался в тюрьме… Помилованный, он поставил себе задачу: найти оправдание перед богом своему революционному гневу.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: