Полная версия:

Філософія свободи / Философия свободы

Мирослав Попович

Філософія свободи=Философия свободы

Мирослав Попович: філософія свободи

Перед вами книга, що містить твори, маловідомі широкому читачеві, написані й видруковані у різні роки, у різних виданнях та країнах. Книга є вочевидь унікальною за розмаїттям тематики, часовим виміром і тим, що статті, які запропонував видати Олександр Красовицький, генеральний директор видавництва «Фоліо», власноруч підбирав Мирослав Володимирович – в останні місяці свого життя. У книзі збережено оригінальну мову видання, особливості письма, стилістики і композиції матеріалів. Повтори, що мають місце в деяких статтях під різними кутами зору, дають нам можливість побувати у майстерні філософа.

Як же написати про майстра, якими словами змалювати цю універсальну особистість? Звідки походить і чим обумовлене розмаїття інтересів і тем, що ледве вмістилися у цей том?

За наших часів і в нашій країні про Мирослава Поповича, схоже, можна написати одним із трьох способів. По-перше, можна розглядати цю дивовижну людину як історичну особу, як втілення автентичних суспільних чеснот. Можна описати його як чи не єдиного у нашій країні справжнього демократа. Можна сказати навіть, що Мирослав Попович «обігнав своє століття» – та інші пафосні речі. Читач, напевне, впізнає позичений тут у Честертона спосіб – «Як писати про Святого Франциска». Це й не дивно. Оскільки певні риси характеру Мирослава Поповича вгадуються у характерах майже всіх видатних особистостей. Особливо коли вони вирізняються шляхетністю ідей, широтою поглядів. І майже дитячою цікавістю і почуттям гумору. Отож доки сучасники ще не створили канонічного портрета цієї незвичайної людини, можна спробувати вловити її риси у відображеннях інших унікальних особистостей, ситуацій, подій.

Розмисли про діяльність Мирослава Поповича неуникно приводять до запитання: як же визначити те, чим він, власне, займається у філософії, політиці, громадському житті. Не викликає сумніву причетність його наукових і філософських поглядів до традицій європейського раціоналізму. На моїй пам’яті йому неодноразово закидали (найчастіше позаочі), що в нього, мовляв, немає послідовного систематичного викладу філософії – на кшталт класиків гегелівсько-марксівського типу. Дехто навіть казав: «Попович – не філософ». Маючи на увазі сам стиль його наукової аргументації, що рясніла прикладами у діапазоні від квантової фізики до побутових анекдотів. І що викликало іронію так званих серйозних філософів тих серйозних часів. Між тим сказати, що Попович – раціоналіст, означає – майже нічого не сказати про нього. Адже розмова про Мирослава Поповича – добрий привід поговорити про саму долю європейського раціоналізму, а особливо у контексті радянської та пострадянської доби. Ризикнемо лише припустити, що у наш час, по суті, вже немає так званих «чистих мислителів», немає тих шкіл і напрямів, про які можна сказати, що вони з точністю відповідають декларованим ними вихідним принципам і назвам. Найчастіше це носить характер самоназивання, до того ж доволі приблизної якості. А інколи й самозванства… І в цьому сенсі Мирослав Попович справді не є «чистим мислителем».

…Пригадуються розмови у відділі логіки Інституту флософії того періоду на самому початку 90-х, коли – одночасно з розпадом СРСР – філософія раптом вивільнилась від абсолютного домінування марксизму-ленінізму. Когось ця свобода тяжко вразила. А комусь відкрила надзвичайні можливості писати про те, про що їм хотілося. Питання про те, хто і до якого напрямку вважає себе приналежним, тієї пори гаряче-жваво обговорювалося. На «філософських» посиденьках Попович говорив приблизно так: «Я себе запитую: хто я? Екзистенціаліст? Персоналіст? Представник аналітичної філософії? Швидше за все, за своїми особистими поглядами, – персоналіст». Трохи згодом, під час лекційного курсу у США, Мирослав Володимирович несподівано-неочікувано почув запитання, то як все ж таки називається його філософія? За словами Поповича, відтак він постійно повертається до цього питання. І не може знайти відповіді. Напевне, майже кожному із нас доводилося того часу замислюватися: хто ж ми є за своїми особистими і професійними поглядами і заняттями. Ми зрозуміли, що в наш час, схоже, вже немає чітких напрямків, як, наприклад, у курсах з історії філософії. Але самі «цехи» збереглися. І приналежність до того чи того цеху є переважно справою особистого вибору.

О. Розеншток-Хюссі, німецько-американський філософ-теолог, один зі своїх творів так і назвав: «Я – не є чистим мислителем». Розмірковуючи про раціональне підґрунтя науки у первісному сенсі Декартової віри у раціональний характер людського існування й природи, Розеншток-Хюссі зауважує: «Ми, повоєнні мислителі, менш заклопотані відвертим характером істинного Бога або істинним характером природи, аніж виживанням людського суспільства. …Істина життєво важлива – і має бути представленою у суспільстві».

…Цей останній різновид істини викликає найбільше запитань. Мої знайомі, які спостерігали Поповича на телеекрані (хоча б славнозвісний телевізійний поєдинок з Леонідом Кравчуком) і читали його газетні інтерв’ю, незрідка говорили: «Ну, ваш Попович їм і видав (чи врізав)!» Або: «Один лише Попович сказав правильно». Або: «Найрозумнішим виявився, звичайно, ваш Попович». Складалося навіть враження, що Попович – чи не єдина притомна людина у публічному просторі, який на той час у нас склався. Інколи мене запитували: «Звідки у нього здатність завжди відповідати правильно?» Звучить начебто наївно. Але найбільш неочікуваним виявилось запитання одного представника точних наук: «А чому Попович займається політикою, він же філософ – хай би і займався філософією! І чому він береться за історію?» Дивно, що після стількох років диктатури марксизму філософу можна адресувати подібні запитання… Не кажучи про те, що чомусь забувається: філософ – теж людина. «Я не є чистим мислителем, – продовжує Розеншток-Хюссі. – Я можу бути пораненим, Закинутим туди й сюди, Враженим, Гордим, Розчарованим, Шокованим, Втішеним. І я маю сповіщати про свої духовні стани, щоби не померти».

У вигляді альтернативи, отож, розмову про Мирослава Поповича слід було б розпочати з якихось фундаментальніших порівнянь, з того, як от Пірс висловився про Арістотеля: той «був закінченою людиною науки, людиною, яких ми можемо бачити сьогодні, за тим лиш винятком, що сферою його інтересів були всі науки».

Спробуємо собі уявити, на якому ж підґрунті подібний тип філософії і філософування міг бути обраний Мирославом Поповичем у ті далекі часи. Отож, кінець 50-х – початок 60-х. На підґрунті, ймовірно, того самого штибу, що й у Карла Поппера, переконання якого формувалися на тридцять років раніше, коли у нього почалися сумніви щодо наукового статусу марксистської теорії історії, психоаналізу та індивідуальної психології. Що їхня «пояснювальна сила» привела мислителя до висновку щодо деякої подібності цих теорій більше до елементарних міфів, аніж до науки. Можна припустити, що Попович, так само як і Поппер, був заскочений тим, що марксистська теорія виявилась амбітно-здатною пояснити практично все, розкриваючи непосвяченим очі на нові істини, тоді як істина в точних науках вимагала доказовості. Якщо ваші очі одного разу було відкрито, ви побачите потверджуючі приклади всюди: усе, що відбувається, підтверджує теорію. Тому істинність теорії здається очевидною, а ті, хто в ній сумнівається, виглядають людьми, які відмовляються визнати очевидну істину з різних причин. За відмову визнати ту «очевидну істину» чимало у цій країні людей заплатили власною свободою, інших – примусово лікували. За ті сумніви, що про них Поппер міг писати у 1920—1930-х рр., у нас могли офіційно обвинувачувати аж до початку 1990-х.

А могло ж статися, гадаю, що молодий Попович повірив у те, що діалектичний та історичний матеріалізм – то найправильніша наука, та й пішов цією дорогою? А потім раптом побачив, що наука – це все ж таки трохи ліворуч, а чи праворуч… Може, далася взнаки природна схильність разом з надзвичайною обдарованістю, а можливо, то був результат вдалого вибору фаху, а чи щасливий збіг обставин. Але бути раціоналістом у радянській філософії можна було – майже виключно, – долучившись до науки, і Мирослав Попович тоді цей вибір справді здійснив.

Стисло ж історія виглядає так. У повоєнні роки навколо викладачів, філософів і математиків (найвідоміші з них Валентин Асмус та Софія Яновська) почали гуртуватися студенти, що з них через роки постали фахівці вельми високого класу, а гуртки й осередки перетворилися на свого роду центри з дослідження логіки і філософії науки. З такого центру у Томську й розпочалася нова історія нашого Інституту філософії. Починаючи з другої конференції з логіки і методології науки, зустрічаються і далі працюють разом П. В. Копнін і М. В. Попович. Умисно не називаю всіх імен і деталей, бо цей список завжди буде неповним. Не хотілося б когось ображати, але сам предмет досліджень ніби відбирав найбільш цікавих особистостей. А потім ці люди вже знаходили одне одного й виховували своїх учнів.

Цілком можливо, що та симпатична спільнота так і залишилася б ізольованим «гуртком за інтересами». Але близькість до математики (а математику влада, хоч-не-хоч, вимушена була поважати), а також до природничих і фундаментальних наук, необхідність підтримувати діалог із західною наукою та філософією, спільною для всього цивілізованого світу науковою мовою, примушувала тодішню владу підтримувати ці напрямки в нашій країні. Але тим самим створювалась і мова спілкування і в самій країні, характерною складовою якої став своєрідний жаргон. Точний і виразний. Що вимагає чималих зусиль сучасних перекладачів.

На загал усіх цих людей, без сумніву, об’єднувала близькість завдань до філософської програми Ляйбніца зі створення універсальної мови науки. І кожна група мала свою програму. У цьому плані другим за значущістю місцем «спротиву зіпсуття» (Герман Гессе) був Київ і групи дослідників, які об’єднувалися навколо відділу логіки наукового пізнання Інституту філософії АН України, який із самого свого початку ставив завдання розвитку не лише логіки. Вже у самій назві відділу був певний компроміс і лукавство: за тих часів ніхто б і не дозволив назвати його відділом просто логіки. Однак ще з тих пір поволі вибудовувалася програма діяльності відділу, починаючи з проблем розвитку сучасної науки, наукової теорії, самого процесу наукового дослідження, трансформації наукового знання, мови науки – у 60-х рр. У 70-ті додалися і проблеми філософії мови, семіотики, власне логіки. У 80-ті рр. – проблеми розуміння, доведення, нового знання, смислу й онтології, комунікації і практичних міркувань. У 90-ті – проблеми раціональності, структури, когнітивістики, філософії і логіки дії. На вікопомному зламі століть – проблеми теорії ментальності на основі синтезу логіки й метафізики, логіки й феноменології, етнології та семіотики, аналізу нечітких понять, структур повсякденності (зрозуміло, що список указаних проблем далеко не вичерпний). Більше того, сама логіка виступає у тих дослідженнях не як інтелектуальна техніка сама по собі, а як стратегія обґрунтування, як спосіб інтерпретації й представлення знання. Нині відділ має назву – Відділ логіки і методології науки. У цій новоназві збережено й розвивається проблематика науки і культури на тому рівні взаємодії, що його коротко називають міждисциплінарним.

Така розмаїта проблематика, а також дивовижний дар Мирослава Поповича притягувати до себе яскравих, незвичайних людей призвели до того, що навколо Київського відділу логіки утворилося своє, доволі широке коло однодумців.

Випростуючись із гамівної сорочки догматичної філософії, чимало людей відразу втрачали інтерес до наукової філософії. А може бути, вже не було і нема чого ховатися до ніші логіки й філософії науки? Тим більш що навіть постаналітика проголосила догматичним і примусовим формалізм аналітичного способу мислення, навіть обізвавши його репресивною епістемологічною моделлю. Але чи можна з якимось правом адресувати цей докір Мирославу Поповичу, який в останні двадцять років, через обставини, відійшов від проблематики логіки і філософії науки?

Але спершу про те, чому Попович завжди знав правильну відповідь. Можливо, це пов’язано з його добрим знанням декількох іноземних мов?! А може, навпаки: саме його вміння вести діалог на міждисциплінарному рівні (одне діло – з гуманітаріями, зовсім інше – з представниками природничих і точних наук!) – веде до розуміння мови. Будь-якої. Оскільки мова – це система. А система – це структури, а структури – це інваріанти, а інваріанти – це ключі до тих шифрів, що ними все зашифровано. Увесь Всесвіт! Усе взагалі! Це така здібність читати усіма мовами (будь-якою мовою!), тобто, вловлюючи структуру мови, по суті, нібито «не знаючи її», володіти нею, – що означає не тільки зрозуміти смисл написаного чи сказаного, а й конструювати доволі зрозумілі, адресні й елементарно змістовні речення цією мовою…

Міждисциплінарність у Мирослава Поповича – це не просто запозичення, сполучання методів, засобів, даних різних наук. Це те, що Барбара Кассен називає пластикою стосунків між філософією і наукою, філософією й історією. Під цим кутом зору важливо, скажімо, якої якості є прив’язаність до історії. А також те, як вона відтворюється й переосмислюється, яким цілям підпорядковується і прислуговується. Те саме стосується й науки.

Історія як наукове дослідження. Або історія як розповідь. Або історія як інтерпретація. Взаємовплив і співвідношення різних її видів і визначає її ставлення до істини, до хиби й до правдоподібності. У руках аналітичного філософа, яким був і залишається Мирослав Попович, історія втрачає свою монотонну лінійність, набуваючи, однак, наскрізної інтерпретації.

Ми живемо, за виразом Ґадамера, в стані «безнастанного надзбудження нашої історичної свідомості». Невелика, але й доволі немала – і доволі галаслива – частина громадян пострадянського простору живе пошуками ідентичності, прив’язуючи її до тієї чи тієї міфологізованої історії. Усе те, як ми сприймаємо одне одного, навколишній світ, включаючи історію, утворює, за Ґадамером, ґерменевтичний універсум.

Але ж має хтось нам нагадувати, що ми не замкнені у цьому універсумі, як у непорушних кордонах, що він є відкритим нам, і ми відкриті для нього!

Найкраще це можна собі уявити через «акти світової першовмістимості» М. К. Мамардашвілі або «екзистенціалів» С. Б. Кримського.

…І здається, якби у нас в країні був можливий такий Будинок наук про людину, як той, що був створений істориком Броделем у Парижі, то його міг би очолити саме Мирослав Попович. Тим більш – коли б йому довелося народитися не у радянській, а в якій-небудь справді європейській країні, маючи можливість вчитись «так, як треба», читати що хочеться і мандрувати куди хочеш.

Мова творів Поповича – проста і зрозуміла. Але це – своєрідна простота.

Влада й широкий загал, на жаль, надто пізно «помітили» Мирослава Поповича. Але якби його було помічено ними раніше – можливо, ми б і не побачили всіх його книг останніх років, не мали б особливого приводу пишатися тим, що він був і залишиться нашим Директором.

Кажуть, що стиль – це людина. Інтелектуальний блиск, доброзичливість, усміхнене обличчя. Він ніби навмисне з’явився нам у цій країні з тим, щоб ми побачили, що українці можуть бути носіями не лише жвавого розуму й артистизму, але й вишуканого смаку й порядності, щоб ми були кращої думки про самих себе. Гадаю, що саме до спілкування з Мирославом Поповичем має стосунок вираз – «розкіш спілкування».

Задля завершення передмови нічого кращого, аніж слова Розенштока-Хюссі, не знаходжу: «Кожна людина оточена здатністю людей до мови трьох видів: вона називає себе на ім’я, їй дають ім’я і про неї говорять. Добре тому, хто називається тим самим ім’ям, яке йому дають довкола й у відповідності до якого про нього говорять. Але небагатьом лише властива така гармонія усіх трьох найменувань».

Насамкінець хочеться висловити величезну подяку Лідії Федорівні Артюх за збір і підготовку матеріалів цієї книги, спочатку разом із Мирославом Володимировичем, а потім – самостійно. Дякую Андрію Васильченку, багаторічному заступнику відділу логіки і методології науки Інституту філософії НАНУ, за ретельне редагування четвертого і п’ятого розділів книги.

Наталія ВяткінаКиїв, 2018Частина 1

Семіотика Києва

Часть 1

Семиотика Киева

Древний Киев – столица Руси

Речь пойдёт о Киеве как городе – столице государства, охватывавшего в IX—XIII веках огромную территорию Восточной Европы. Верхняя граница периода определяется просто – датой взятия Киева монгольским войском (1240 г.). Нижнюю границу можно указать лишь приблизительно: известная легенда об основании Киева братьями Кием (Кыем), Щеком и Хоривом и сестрой их Лыбедью не имеет хронологической привязки, первый поход славян на Византию с упоминанием термина «Русь», согласно малым византийским хроникам, датируется 860 г., а под 862 г. в «Повести временных лет» сообщается о призвании варягов на Русь. Как княжеский «стольный град» Киев заявляет о себе тогдашнему цивилизованному миру только в 907 году тем известным победным походом князя Олега на Константинополь, который закончился символическим прикреплением щита к воротам византийской столицы. Обычно этот период называют периодом Киевской Руси.

Поход Олега с дружиной на Константинополь (из Радзивилловской летописи XIII ст.)

На фоне западноевропейской истории период быстрого подъёма Киева и государства Русь совпадает с общеевропейским подъёмом, но является сравнительно кратким и обрывается задолго до того времени, когда Европа выходит на новые социально-культурные рубежи. Фернан Бродель датирует «первый период после Нового времени во Франции и в Европе» 950—1450 годами и характеризует его как «невиданное преображение Запада». Оно оказалось, однако, слишком непрочным и завершилось упадком в середине XV века1. В истории Украины середина XV века также ознаменовалась довольно крутым поворотом. Но упадок, последовавший на Руси за военной катастрофой 1240 г., развёл историю Востока и Запада Европы в разных направлениях и не позволяет далее проводить прямые параллели между этими двумя линиями развития цивилизации.

Фернан Бродель

Таким образом, Х—XIII века – вот то время европейского Средневековья, которое история отвела расцвету Киева и Киевского государства. Подъём начался тогда же, что и на Западе, но оборвался раньше. В городе из известных археологам 44 больших каменных зданий того времени разрушилось после XIII ст. 35, осталось 9, да и те стояли в запустении. Но и это – только внешние признаки более глубокого упадка. Казалось, Киев навсегда отодвинут на далёкую периферию европейской цивилизации и не вернёт себе утерянных культурных и политических позиций. Когда же в современную эпоху Киев стал вновь одним из центров цивилизованного мира, возникла новая трудность – трудность прочтения древних культурных достижений, понимания того, что думал тот давний мир о себе и о своём окружении, о своём прошлом и будущем.

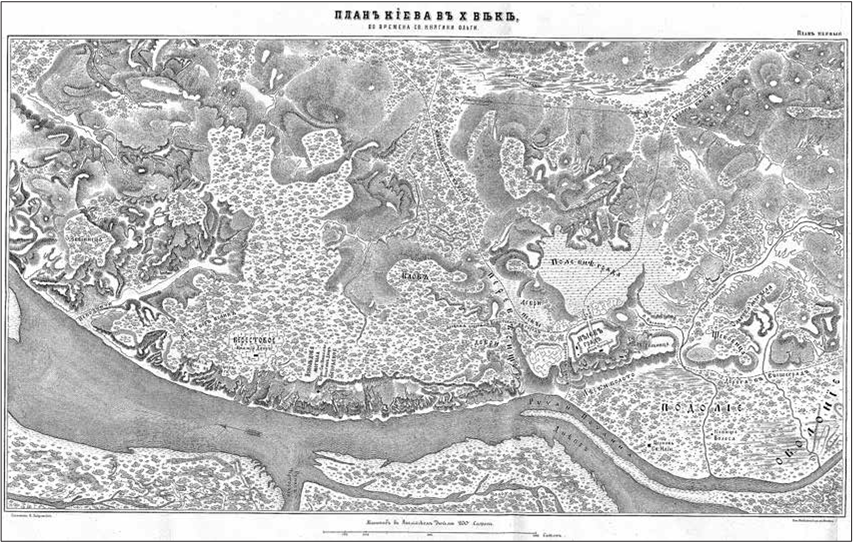

План Киева в X веке во времена княгини Ольги

(Закревский Н. В. Описание Киева. М., 1868. Т. 2.)

Памятники той старинной культуры – среди нас, но они немы и постепенно исчезают, если мы не пытаемся понять всю важность заключённого в них смысла. Преемственность – всегда проблема, а в случае с Киевом в особенности. «The time is out of joint», «распалась связь времён» – эти слова Шекспира как нельзя лучше подходят к нашей давней истории.

Но преемственность можно понимать по-разному. Древний Киев как культурное и политическое явление сам осмысливал себя в категориях некоей традиции и преемственности, что далеко не обязательно соответствовало реальной «связи времён». С другой стороны, преемниками Киева считали себя культурно-политические образования, подчас на деле имевшие мало общего с наследием города. Большие явления в истории всегда пытаются предстать перед современниками в величественных одеждах, знакомых из прошлого. Поэтому так важно понять наш город как целое, как то, чем он стремился быть и чем был на самом деле.

Чтобы адекватно понять прошлое нашей культуры, недостаточно восстановить все реалии давних времён, скрупулёзнояя описать их быт и нравы. Требуется анализ тех «не сформулированных чётко и не вполне осознанных (или совсем не осознанных) манер мыслить, порой лишённых логики умственных образов, свойственных данной эпохе или определённой социальной группе»2, которые называют ментальностью.

Рассказ о средневековом Киеве будет прежде всего рассказом о ментальности этого города и этого общества в пору его высокого расцвета.

Киев и околица

Панорама Киева прекрасна, откуда бы не открывалась она гостю города. Особую прелесть Киеву придаёт сочетание контрастов – городской застройки с зеленью садов и лесов, подступающих прямо к городу, крутого холмистого рельефа с горизонталями площадей и прибрежных террас. Если вы едете в Киев с севера или запада, сосновый лес обрывается внезапно, открывая удивительный город в садах и парках, и даже если вы въезжаете в город из безлесного юга, вы видите, что справа за домами простирается не просто парк, а большой Голосеевский лес. Но красивее всего Киев смотрится летом из-за Днепра, с равнинного левого берега, – над покрытыми зеленью крутыми высокими холмами возвышаются золотые купола церквей, синее небо, синяя вода, непередаваемое ощущение простора – и яркое солнце блестит в днепровских волнах. Путешественники в древности по большей части видели Киев именно с Днепра – дорог тогда было мало, и главными путями были реки. Летопись говорит, что монгольское войско, разгромив Русь на левобережье под Переяславом, вышло к Днепру – и, поражённое увиденным, не решилось штурмовать Киев. Лишь в следующем году город пал под напором войск Батыя.

Киево-Печерская лавра. Вид с левого берега Днепра

Взятие Киева монголами в 1240 году

К средневековому Киеву с севера вели две дороги: от городов Вышгород и Белгород. Первый ныне – райцентр совсем рядом с разросшимся Киевом, а второй – небольшое село Белогородка на реке Ирпень. Гряды высоких и крутых холмов на подступах к древнему Киеву тянутся на юго-восток, нависая над плоскими террасами и заливными лугами и всё более приближаясь к Днепру. Поселения как славян, так и их предшественников на этих местах устраивались близко к обрыву, на мысу горы, чтобы оборонительные сооружения строить только с одной стороны. На Кирилловских высотах, крайних северо-западных подступах к городу, рядом с селом Дорогожичи расположен был монастырь. Древний Кирилловский храм прекрасно сохранился, и сегодня можно увидеть фрески XI века рядом с работами новых киевских художников и великого Врубеля. Но это был ещё не Киев и даже не Киевская земля – Кирилловский монастырь был форпостом Черниговских князей, по словам летописца, жадных и завистливых Ольговичей, владения которых простирались от Рязани до устья Кубани, до города Тьмутаракань.

Кирилловский монастырь. Фото начала ХХ в. с колокольней, снесённой в советское время

За Кирилловскими высотами тянется Лысая гора с её отрогом – Юрковицей. С Лысой горой связано множество поверий, но в ту пору на ней было небольшое поселение, а на Юрковице находилось кладбище. На противоположной, южной стороне Юркового ручья начиналась гряда, которую называли Щекавица; это уже земли Киевской легенды, где-то здесь, по преданию, «сидел» один из братьев – основателей Киева, князь Щек. Ближе к Киеву – гора, с литовских времён называемая Замковой, а ранее, судя по всему, бывшая Хоревицей – местом «сидения» легендарного Хорива. На Хоревице обнаружены остатки какого-то каменного строения, похожего на дворец, и домов простых горожан. Под этими горами протекал Иорданский ручей, и там стояла церковь.

М. Врубель. «Богоматерь с младенцем». Фрагмент иконы

Здесь уже, собственно, начинался град Киев. Территория Киева – это даже не холмы, а горная страна, изрезанная оврагами. Внизу, под Горой, на равнине рядом с Днепром – торгово-ремесленный посад, Подол. Площадь древнего Киева – 400 га, в том числе площадь Подола – 200 га. Очевидно, на Подоле жила и половина населения. Подол – порождение Верхнего города, Горы; он заселяется только с IX века, тогда как на Горе поселения существовали еще до прихода славян. Гора, которую с конца ХIX века благодаря любителям старины стали именовать Старокиевской, а в ту давнюю пору называли просто Горой, была окружена оборонительным валом высотой около 12 м, состоявшим из деревянных клетей примерно 3×3 м, засыпанных землёй; по верху стен устроен был бруствер. Стену построил ещё князь Владимир, отгородив с её помощью «город Владимира»; сын его, князь Ярослав Мудрый, расширил город и создал вокруг него не просто новую сте ну, а продуманную и сложную систему фортификации.