скачать книгу бесплатно

В горниле страданий и духовной борьбы

Как золото сковались и как сталь закалились

Православные святые отцы.

* * *

Посвящение отцу Григорию

…По степным исхоженным дорожкам,

По речным трепещущим мосткам

Идут богомольцы осторожно,

Всей душой стремятся в Божий храм.

Что влечет их? Пастырь вдохновенный,

Силы все отдавший за Христа,

За детей Его, убогих и смиренных,

Сам не сломленный под тяжестью Креста.

Сколько пережил он испытаний!

Сколько мук легло ему на грудь!

Он окреп. Он рос в огне страданий,

Продолжая свой тернистый путь.

И теперь, в глуши степной заброшен,

Он могучим духом не упал.

Урожай и здесь, обильно скошенный,

В житницу Господню он собрал.

Жизнью, делом, вдохновенным словом

Скольких к вере он сумел вернуть,

Серафимски-пламенной любовью

Озаряя жизненный их путь!

Боже! Неисчестной благостыней

Укрепи его Ты до конца;

Для детей, блуждающих в пустыне,

Сохрани любимого отца!

Е. В. Домбровская, г. Козельск.

8/II-1967 г.

* * *

В память об отце Григории

Был старец великий и жизни святой,

Светил всему миру небесной красой,

И чудное имя тот старец носил,

Григорием звали, протоиереем он был.

И был он прозорлив, все видел сердца,

Пред ним не сокрыта любая душа.

Он скромно, с любовью твой грех обличал,

Он правильной жизни людей поучал.

К нему шли все люди c бедой и с тоской,

И всех утешал он любовью святой.

Он в жизни так много всего пережил,

Года в заключенье, в тюрьме проводил.

Что там пережито, сказать не смогу,

Все было известно ему одному.

За эти страдания ликует душой

Григорий Великий, наш пастырь святой.

Теперь этот старец от нас отошел,

Мы плачем, горюем со скорбной душой.

Он с телом в разлуке, но духом живой,

Он Господа молит с любовью святой.

Порой мы к нему на могилку придем,

Все скорби, невзгоды пред ним изольем.

Он Господа молит за близких ему,

Он в памяти будет народу всему.

От духовных чад

* * *

Ушел молитвенник усердный

В обитель вечную Христа,

Ушел Его сподвижник верный —

Носитель тяжкого креста.

И на его могилке тихой,

Тропа к которой так свежа,

У всех его любивших, знавших,

Невольно капает слеза.

Пастырь

Но вы – народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

I Пет. 3; 3-4

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду…

I Пет. 5; 1-3

Пастырь…

Как огромно влияние пастыря святой Православной Церкви на христианина, проходящего свой жизненный путь! Без пастыря мы, овцы стада Христова, по своему недомыслию, лености, высокомерию или по разным другим причинам можем разбрестись духовно кто куда на радость недремлющему врагу рода человеческого – диаволу – и навеки утратить для себя Царство Небесное.

Пастырь – это та нить, тот луч, связующий нас с Господом, где благодать Божия, данная священнику при рукоположении, осеняет и защищает и нас, грешных, когда мы получаем благословение. Порой мы даже не задумываемся, какой вневременной труд несет на себе священник: труд непрекращающейся молитвы, труд постоянного контроля за своими делами и помыслами, труд размышления и совершенствования, труд стяжания Духа Святого, осеняющего нас благодатью при совершении Евхаристии; труд кротости и терпения при таинстве исповеди, когда батюшка в разрешительной молитве ходатайствует за наши беззакония, врачуя нас от греховных ран. Мы, люди немощные, видим только внешнюю сторону этого таинства, не всегда даже осознавая свое греховное состояние, и, конечно, не задумываемся над тем, что после каждой исповеди священник возносит в алтаре умилостивительные молитвы ко Господу за каждого раскаявшегося грешника с просьбой уничтожить «рукописание» его грехов.

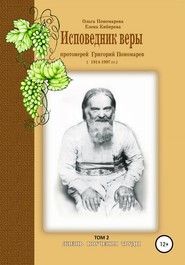

Из архива протоиерея Григория Пономарева:

«Опасно при таинстве святой исповеди умалять достоинство, человеческое и духовное, предстоящих. Какими бы они ни были: холодными, грубыми, не знающими ничего, но все равно это ведь храмы, освященные благодатию Святаго Духа. Храмы запущенные, в грязи и нечистоте находящиеся, и ты, духовник, призван открыть двери души в эти живые храмы. Причем не рвать дверей, а тихо, с любовью, с кротостию обходиться с ними.

Питая к ним пастырскую Христову любовь, надо очень много и душевно, часто молиться всегда перед совершением святого таинства покаяния-исповеди. Великое это таинство, это вновь рождение души совершается – освобождение ее от греховных цепей.

Всемерно подавлять в себе малейшую раздражительность и неудовольствие на тех, которые пришли нравственно и физически не подготовленные, не наученные, не вразумленные о великости этого дела. Только кротостью, душевностью, терпением и можно произвести посадку духовного семени в пришедших. Сам кратко помолись – попроси помощи:

“Господи мой Премилостивый и Щедрый! Не оставь и на сей раз немощного и убогого раба Твоего! Господи! Помоги мне это мероприятие в жизни провести!”»

* * *

Священник – это тот прямой посредник, благодаря которому искра Божия в ком-то только возжигается, в ком-то разгорается сильнее; но, к сожалению, за обыденными делами, ежедневными проблемами и суетой эта искра постепенно угасает. Приходя в храм и молитвенно участвуя в церковных богослужениях, прикладываясь ко святым иконам, подходя под елеопомазание, мы поддерживаем в себе эту искру, чтобы во время следующей исповеди и Святого Причащения Божественный пламень вновь озарил и очистил все темные уголки нашей души.

Когда у священника появляются духовные чада, степень его ответственности в служении Богу повышается во много раз. Теперь он в ответе за душу человека перед Христом и должен помогать своему чаду в самые напряженные, самые трудные моменты жизни. (Достаточно вспомнить рассказ блаженной Феодоры о мытарствах и заступничестве ее духовного отца Василия.)

Каждый священник, проходя свой пастырский путь, конечно, духовно растет и совершенствуется, имеет свои победы и поражения, и помощь людям, оказанную через него Господом, хранит в своем сердце. Как правило, о такой чудесной помощи становится известно от благодарных христиан уже после его смерти.

Хотелось бы раскрыть духовно-нравственные принципы отца Григория, благодаря которым каждый христианин может укрепиться в вере, – принципы, которые в нашем устремлении ко Господу помогут и нам поменьше «падать», как падают букашки, ползущие по краю травинки…

Морально-нравственные принципы любого человека могут складываться из нескольких факторов. Первый и основной: в какой духовной среде (имеется в виду не интеллектуальный уровень семьи, а именно духовный) был рожден ребенок, и что он впитывал с детства.

Если обратиться к житиям подвижников благочестия, то можно видеть, что родители их были представителями самых различных профессий, часто – простыми крестьянами, мастеровыми, торговыми людьми. Но у них была такая крепкая, заложенная многими предыдущими поколениями вера в Господа, что образ жизни, соответствующий их вере, воспринимался детьми как естество жизни, в которой не было места сомнениям и безверию. Так, например, родители преподобного Серафима Саровского, как мы знаем, занимались торговлей. Вспомним таких великих подвижников ХIХ и XX столетия, как старцы Захария, Феодосий Иерусалимский и Севастиан Карагандинский.

В другой социальной среде родились и выросли такие светочи Православия, как святитель Феофан Затворник Вышенский и святитель Игнатий Брянчанинов. Феофан Затворник родился в семье священника, а Игнатий Брянчанинов принадлежит старинному дворянскому роду. Можно вспомнить и круг дворянского рода Максимовичей, к которому принадлежал святитель Иоанн Тобольский, а потом и последних времен чудотворец блаженный Иоанн, архиепископ Сан-Франциский.

Сознательно не затрагиваю тему прихода ко Господу уже сложившегося, взрослого человека. Это большой отдельный разговор, не относящийся к основной теме главы: преемственности человеком духовного настроя семьи и веры в Господа через многие поколения хранителей православных устоев.

Следующим фактором формирования духовно-нравственных принципов личности можно назвать условия жизни, порой не зависящие от человека, но оказывающие важное и непосредственное влияние на его духовность через внешние обстоятельства, а иногда – через страдания, скорби и тесноты, и даже через угрозу самой жизни.

Все сказанное выше, только во много большей степени, относится к формированию духовно-нравственных принципов православного священника – пастыря Христова, который примером своей жизни и стремлением к святости призван духовно окормлять православных овец своего стада.

Вероятно, приняв решение посвятить себя целиком служению Господу и Его Церкви, каждый неоднократно проверяет себя на твердость, думая о правильности выбранного пути: формирует сам или черпает из святоотеческих поучений духовные правила и наставления, обогащая их личным духовным опытом, что впоследствии, конкретизированное и дополненное, отражается в пастырских советах.

Но все начинается с малого. Разбирая бумаги батюшки уже после его кончины, удалось найти несколько пожелтевших листков с надписью «Азбука для начинающих духовную жизнь». «Азбука», применимая для каждого христианина, возможно, была сводом тех правил, по которым формировался и сам батюшка. С одной стороны, выполнение «Азбучных» правил так естественно для христианина, что кажется само собой разумеющимся. Но, как ни странно, именно эта простота и естественная доступность «Азбуки для начинающих духовную жизнь» как бы теряется в нашем сознании, ибо в простоте – вся сложность. Недаром рукой батюшки было написано: «Перечитывать каждую неделю».

В рукописи – шестьдесят правил. Они приводятся ниже целиком, чтобы любой христианин, следуя им, смог хотя бы немного подняться по духовной лестнице, возводящей нас в Царство Небесное. Но следует также предостеречь нашего дорогого читателя (особенно если он только начинает свою духовную жизнь в Православной Церкви) от распространенной ошибки неофитов: «механического», без рассуждения, скорого перенесения молитвенных правил и подвигов подвижников благочестия на свою жизнь и ожидания быстрых результатов. Сам отец Григорий пишет в своем духовном дневнике: «Все начинается с малого духовного наростания. Если нет малого делания, то можно ли ожидать великое?».

«Азбучные правила» православного христианина – это, вероятно, то, что было заложено в его сознание с детства. Далее очень круто и страшно развернулась жизнь у отца Григория, совсем молодого, почти юноши. Вот где все, заложенное с детства в семье и выработанное многими поколениями потомственных священников, помогло устоять, окрепнуть, закалить веру в Господа и сохранить не-по-ко-ле-би-му-ю надежду на Него во всех жизненных обстоятельствах. Ибо в Писании сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7; 7-8).

Только с такой крепкой верой и надеждой мог выжить молодой Григорий Пономарев, будущий священник, в нечеловеческих условиях заключения. И не только выжить, но взрасти от юноши до умудренного жизнью мужа, который может вести за собой более слабых; который твердо знает, чего хочет, и добивается этого.

Вся жизнь отца Григория после заключения – это жертвенное служение Господу в лоне Его святой Православной Церкви, а именно: непрекращающиеся молитвы, ночные бдения и продолжительные богослужения; учеба в Духовной Семинарии и постоянное изучение Священного Писания и творений святых отцов; изучение латинского языка и иврита, чтобы усовершенствоваться в понимании смысла библейских текстов; неутомимое стремление к укреплению у православного народа веры прежде всего примером своего собственного служения людям и Богу; внимательное изучение личностных особенностей каждого духовного чада с целью более тщательно «лечить душевные недуги пасомых», как пишет в своем дневнике сам батюшка.

Каждый год приносит радости и огорчения, ставит все новые задачи и порой создает трудности в воспитании у людей веры. Понимая, что его истовое исповедничество веры прямо противопоставляется государственной задаче воспитания людей («генеральной линии партии»), и зная, чем могут закончиться его усилия, он тверд и непоколебим, исповедуя Господа, совершая свое жертвенное служение святой Церкви.

Помню, как после нескольких очень трудных и тяжелых разговоров батюшки с уполномоченными по делам религии (и в Нижнем Тагиле, и в Кургане) матушка, запивая валидол валерьянкой и читая молитвы, укладывала его вещи… Она боялась всего. У нее, к сожалению, был печальный и страшный опыт. Но все-таки шестидесятые годы – не тридцатые, и дело заканчивалось острым разговором и разного рода предупреждениями.

«И что вам нужно? Не пойму, – как-то говорил отцу Григорию уполномоченный при Курганском облисполкоме. – Ну, послужили в храме часика полтора-два, и сидите себе на Тоболе – рыбачьте. И самим спокойно, и в конфликт с властями не входите. Кстати, ведь ваш православный святой Симеон тоже много занимался рыболовством».