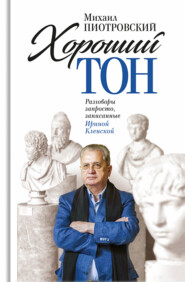

скачать книгу бесплатно

История плетёт свой узор – мифы, предания, легенды, вымыслы, пронизывающие реальность. Но где же грань между правдой и выдумкой? Может быть, её не было и нет? Не случайно великий Данте считал легенды реальными фактами.

Меня спросили, с кем из когда-либо живших людей мне хотелось бы встретиться, и я ответил, что хотел бы увидеть и послушать пророка Мухаммеда. «Нет никакого божества кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». С благоговением вдумываюсь в события этой великой жизни, события вполне человеческие: иногда его мучили страхи, нерешительность, соблазны, очень понятные каждому человеку. Но действия его, поступки, конечно же – божественные, великие, а решения – мудрые и праведные.

Мухаммед, сорокалетний мужчина, в одну из ночей месяца рамадан увидел чудесный сон: некто с книгой, завёрнутой в парчовое одеяло, явился ему и сказал:

– Читай!

– Я не умею читать… – ответил он.

Явившийся стал душить его завёрнутой книгой, потом отпустил и сказал:

– Читай!

– Я не умею читать!

И снова пришедший душил его. Испугавшись за свою жизнь, Мухаммед спросил:

– Что же мне читать?

Зазвучало:

– Читай во имя Господа твоего, Который сотворил. Сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, Который научил каламом, научил человека тому, чего тот не знал.

Потом Мухаммед говорил:

– Я проснулся, и в сердце моём словно сделана надпись.

Он вышел на склон горы, где ночевал, и вдруг услышал голос с неба:

– О Мухаммед! Ты – посланник Аллаха, а я – Джибриль.

В небесах, опершись ногами на горизонт, стоял его ночной гость. Куда бы ни оборачивался Мухаммед – он оказывался перед ним. Потом Джибриль исчез.

Так, согласно мусульманскому преданию, началось ниспослание Божественных откровений, которые, собранные вместе, составляют священную книгу ислама – Коран. «Коран» означает чтение – чтение вслух. Джибриль, называемый у христиан архангелом Гавриилом, был сделан Богом посредником между Собой и человеком, которого избрал пророком и Своим посланником к людям. Мухаммед должен был выслушать слова Божьи, запомнить, повторить их людям и проповедовать веру в то, чему его и их учил Бог.

Меня часто спрашивают – почему избран именно Мухаммед? Ответ прост: его выбрал Бог – Богу вопросов не задают. Бог сам с нами заговорит, если надо. Всё невероятно, чудесно в этом событии, и вся правда, всё невозможное – возможно, реально.

Казалось бы, Мухаммед был обычным человеком: родился в Мекке, вырос в доме деда (родители рано умерли), старательно учился караванной торговле и стал управляющим у богатой вдовы. Её звали Хадиджа – достойная и мудрая женщина. Мухаммед был примерным мужем, рачительным хозяином, честным, благородным, уважаемым человеком. Всё шло обычным благополучным чередом.

Мекка времён Мухаммеда – важный торговый и религиозный центр. На главной площади возвышалась Кааба – одно из главных святилищ Аравии. «Чёрному камню» – магическому посланию небес – поклонялись. Хубал – грозный бог, которого почитали, – вырезан из сердолика, а его рука была из золота. К нему приходили узнать будущее, и если в семье рождался сын, устраивалось грандиозное празднование, а если девочка – старались как можно тише и скромнее, незаметнее отметить событие. Но некоторые были так огорчены, что убивали девочек, часто закапывали их живыми. Жестокое время и жестокие обычаи. Но в то же самое время в городе устраивались нарядные ярмарки, проводились поэтические соревнования, музыканты играли на площадях и в домах.

В Мекке в то время жили люди разных верований и убеждений: христиане, язычники, иудеи. Были и особенные люди: ханифы – проповедники, отвергавшие языческое многобожие; были и кахины – прорицатели, обращавшиеся за советом к небесам, и люди с уважением и боязнью относились к ним. Дело в том, что кахины, чтобы получить совет, впадали в некое состояние, которое помогало им общаться с другими мирами. Экстаз приходил неожиданно, иногда причудливым образом. Например, знаменитый кахин Аль-Асвад садился в комнате и начинал качать головой, всё глубже и глубже уходил в некое таинственное пространство и начинал вещать. Описывается одно событие, жертвоприношение: Аль-Асвад вышел на площадь с копьём, подвели коня – Аль-Асвад ударил его и пустил бежать; конь истекал кровью, а Аль-Асвад поднял голову к небу и начал кричать – обличал врагов, называя их имена, предупреждал о войне, о бурях, о бедствиях, призывал всех к покаянию. У других кахинов были иные, но столь же удивительные формы общения с неведомым. К одному неведомый дух приходил в темноте, а знаменитого Тулайха посещали откровения, когда он плотно заворачивался в плащ.

Все эти события происходили в Мекке в то время, когда там жил Мухаммед. Он по-человечески испугался – ему приснился необыкновенный сон: может быть, с ним происходит то же самое, что и с кахинами, – он погружается в мучительный бред и может лишиться рассудка? Мудрая жена и её брат Варак внимательно выслушали Мухаммеда, успокоили его и сказали: пришло время его великого служения – с ним произошло то же, что и с пророком Моисеем, – с ним заговорил Бог. Постепенно испуг прошёл, появилась уверенность, он решился выйти к людям, провозгласить перед ними Коран, то есть познакомить их с речью самого Аллаха – Бога.

Коран – «то, что произносят, читают и повторяют». Коран – небесная, несотворённая, предвечная книга – живое слово Божие. Она находится под Его престолом.

Несколько лет Мухаммеду посылались внушения через ангела Джибриля: во сне он открывал страницы священной книги, а Мухаммед диктовал их писарю, поскольку не умел ни читать, ни писать. Мухаммед рассказывал, что он чувствовал, когда его призывали, и многие замечали, «когда откровение (вахи) снисходило на него – казалось, он чувствует тяжесть, и лицо его подвергалось изменению».

Мы не знаем в деталях, на какие события намекает Коран. Многое в нём кажется непонятным, но Коран нельзя просто читать, как обыкновенную книгу, – его надо изучать и открывать, вдумываться, находить всё новые и новые глубинные смыслы, ощущать красоту, мудрость.

«Мы ниспослали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чём они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей»[21 - Сура 16 «Пчела», аят 64. Перевод Э. Р. Кулиева.].

Человеческая жизнь Мухаммеда была непроста и нелегка: его считали сумасшедшим, одержимым, над ним насмехались, а люди, к которым он обращался с призывом добра, справедливости, чистоты дел и помыслов, ненавидели его, преследовали, пытались уничтожить. Мухаммед и его сторонники покинули Мекку, прибыли в Медину, и начался новый важный период жизни.

Мухаммед жил как все обычные люди. Иногда бывал слаб – однажды отвернулся от человека потому, что тот был слеп. У Мухаммеда были свои слабости – любил духи и благовония, терпеть не мог чеснок и приправы, но его называли «Верный» – он был храбр, умён, справедлив, честен. Говорят, его тело распространяло вокруг себя дивный аромат, он был настолько чист, что даже мухи не осмеливались садиться на него, и настолько ясен, что не отбрасывал тень. У него было самое красивое лицо среди всех живущих, самый лучший характер, доброта и смирение отличали его. Смеялся редко, но зато громко и от души. Никогда не был неумерен в беседе и не оскорблял других.

Он воевал – иногда побеждал, иногда проигрывал, но всегда принимал верные решения. Мухаммед прекратил распри и принял на себя важные функции главы государства – духовного учителя, вождя и предводителя. Он проповедовал единобожие, стал употреблять слово «ислам» – покорность, примирение с Богом, смирение перед Божественной волей.

Почему именно сегодня есть смысл вдуматься в путь, в служение пророка Мухаммеда? Во-первых, чем больше мы знаем, тем больше понимаем в мире, в отношениях, тем терпимее становимся к другим и к самим себе. Сегодня важно знать историю ислама, его культуру, потому что в наше время много жестоких вызовов, много преувеличений и искажений.

Несколько решений Мухаммеда заслуживают пристального внимания. Кааба – величайшая святыня язычников. Раз в году возле неё совершались жертвоприношения, и это называлось хаджем. Чёрный камень – один из идолов Каабы. Что же сделал Мухаммед, когда завоевал Мекку? Он сохранил Чёрный камень, утвердил обряд целования и поклонения – правоверный мусульманин молится пять раз в день. Мухаммед приобрёл союзников, многие язычники обратились к единому Богу, а другие перестали видеть в нём врага, приняли его с уважением и интересом. Согласитесь, гениальный дипломатический ход: можно стоять по разные стороны, думать по-разному, но не убивать друг друга!

Ещё одно важное решение, на которое есть смысл обратить внимание. Мухаммед вошёл в дом своей жены. Что же он увидел? Над входом развешаны большие полотнища, великолепно украшенные изображениями волшебных существ, птиц, животных. Мухаммед произнёс: «Воистину, ангелы не входят в дом, в котором есть изображения»[22 - Часть хадиса]. Сказал – и ушёл. Что же сделала умная Айша? Она разорвала дорогие ткани на куски и смастерила из них подушки, бросила их в изящном беспорядке на пол, а потом попросила Мухаммеда навестить её ещё раз и простить её невнимание. Мухаммед пришёл и сел на подушки. Неудобное Айша превратила в удобное, а Мухаммед понял это и благодарно принял. Разве не чудесный рецепт решения многих сложных проблем?

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

………………………………………………………………

Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Редьярд Киплинг

Хороший музей – хранилище памяти. Именно память свойственна нам, людям: если человек или народ теряет память, – он обречён на гибель. Память, хранящаяся в музее, учит замечать красоту различий и восхищаться. «Восхищение умиротворяет сердца и возвышает умы». «Люди, как бы долго они ни жили, не живут вечно, и смерть, приходящую от Господа нашего, невозможно отрицать». «Царство всех людей исчезнет, но… останется память, которой не исчезнуть».

Однако с памятью нужно обращаться очень осторожно.

В Сирии произошёл страшный случай: казнён хранитель античного комплекса в Пальмире, учёный-археолог, знаток древностей Халид Ассад – его называли «Господин Пальмира». Достойный человек, уважаемый учёный, верный семьянин, отец одиннадцати детей. Ему было 79 лет. В конце августа 2015 года Пальмиру оккупировали террористы. Ассада захватили в плен, жестоко пытали, стараясь выведать, куда сирийское правительство вывезло древние сокровища. Он молчал. Его обезглавили, тело подвесили на столбе, а голову бросили у ног. Его обвинили в том, что он хранил идолов и ездил в Европу – сотрудничал с европейскими учёными.

Характерная для исламистов борьба с идолопоклонством, иконоборчество перерастают в зло чистой воды. Мы же помним, как талибы взорвали древние статуи в Афганистане. Они объясняли: статуи – идолы, к которым приходят поклоняться паломники, а кроме того, ЮНЕСКО даёт деньги на их реставрацию, вместо того чтобы накормить голодающих афганских детей. В то же время защитники величия вполне успешно продвигают свой бизнес – с большой выгодой для себя торгуют этими отвратительными идолами. Видите, какая интересная выстраивается закономерность: часть артефактов во имя идеи уничтожили, а остальное удачно превратили в дорогой товар – дела идут отлично.

У нас в 20-е годы ХХ века из музеев изымали картины, полагая, что старое искусство никому не нужно и его можно выгодно продать. К сожалению, иногда высокие идеи обманчивы и превращаются в подлость и преступления.

Культура всегда на передовой линии борьбы со злом. Именно музеи противостоят фанатичному бескультурью, нетерпимости, непереносимости всего, что не соответствует чьей-то узкой точке зрения. Есть два лекарства от нетерпимости – жёсткие меры и культура. Второй путь – сложный, но наиболее действенный. Культура создаёт картину великолепного разнообразия мира.

Культура принадлежит всем – ни одному народу не позволено распоряжаться ею по собственному усмотрению. Одна из задач музея, великая миссия – чувствовать ответственность, дорожить, охранять сокровища мира.

Старинное сказание. Аравийский полководец Шаммар – славный и сильный – долго и мучительно осаждал богатый Самарканд. Осада была тяжёлой, заканчивались припасы, начались болезни, раздоры, дух воинов ослабевал. Шаммару донесли: всем в городе заправляет умница и красавица, дочь самаркандского царя. Шаммар призадумался и решил: он отправил к царской дочери посланцев с письмом – предложением выйти за него замуж, в качестве подарка – вся казна его войска. Щедрый дар, красивый жест. Принцесса покорена и разрешила внести огромные сундуки с сокровищами в город. Вы догадались? В сундуках сидели вооружённые воины. Город был захвачен, а царская дочь казнена. Шаммар вошёл в историю как смелый, храбрый, ловкий, находчивый воин, а царская дочка – наивная глупышка.

Это одна точка зрения, а другая – полная противоположность первой – ещё одна история об этом же воине. Он решился пойти в страну мрака – туда, куда никогда не доходит солнечный луч. Воины роптали:

– Сможем ли мы вернуться?

– Стоит ли игра свеч?

Шаммар успокоил их:

– Мы оставим на светлой поляне маленьких ослят, а их матери пойдут с нами.

Войско вступило в мрачную пещеру. Прошло время, пора возвращаться. Что сделал хитроумный полководец? Он поставил впереди войска ослиц, и те побежали к своим детёнышам, а за ними последовали воины.

Хитрость и подлость, смелость и жестокость, находчивость и предательство. В истории много вариантов, и один и тот же поступок можно рассматривать с совершенно разных точек зрения. История – наука, в которой множество вариантов для современности, и однозначных решений нет.

В 1976 году король Иордании с дочерью и супругой посетили Эрмитаж. Я показывал им музей по просьбе отца. Конечно, я гордился и побаивался: если не справлюсь – подведу отца. Всё прошло удачно, нас пригласили в гости. Мы прилетели: встретили с почётом, поселили в самом шикарном отеле Аммана – роскошно, богато, ярко. Рано утром мы отправились в Петру, а когда вернулись – увидели страшную картину: отель разгромлен, всюду обломки, осколки, кровь… Много людей погибло – «Чёрный сентябрь» устроил беспощадное побоище. Мне подарили гильзу от винтовочного патрона, много лет я возил её с собой как талисман и всегда думал: уехали бы мы на час позже – кто знает, что с нами было бы? Пуля от этой гильзы могла попасть в меня, а сейчас она меня бережёт.

В Чечне я работал в Сержень-Юрте – это одно из крупных знаменитых поселений XXI–VII веков до н. э., древнейшая кавказская культура. Во время войны здесь, на этом же месте, был развёрнут лагерь боевиков. Арабы тренировали чеченцев – учили убивать и пытать. Несколько лет назад мы учили их археологии, умению благоговейно относиться к памяти, к жизни, к прошлому. Я всегда старался говорить по-арабски, потому что это – великий священный язык Корана, а теперь на этом же языке, ссылаясь на Великую книгу, оправдывают убийство. Мир перевернулся…

Старая фотография – кажется, лето, июль 1972 года. Верхний Гуниб, беседка Шамиля. Знаковое место: беседка расположена над мощным камнем, на этом камне в 1859 году сидел князь Барятинский и беседовал с пленным имамом Шамилем.

Шамиль – легендарная личность, религиозный лидер мусульман Кавказа, возглавлял войну горцев против российских войск. Я помню свои ощущения, когда смотрел на эту беседку и думал, какой великолепный памятник, пример уважения и глубочайшего сочувствия. Беседку разрушили во время чеченских войн. Исламские боевики безжалостно и бездумно обошлись со своей памятью.

В каждом народе есть свои поражения и победы, свои ошибки. Нам же, хранителям памяти, нужно не бояться помнить и не бояться вспоминать, размышлять. В каждой культуре есть свои сложные, неприятные, неблаговидные истории, но есть и рецепты – как избежать многих проблем. Существует множество вариантов, надо не уставать и не лениться учиться.

Сегодня не происходит ничего особенного, ничего, что не происходило бы всегда и везде. Ислам не страшнее христианства, в нём не больше противоречий, чем в любой другой религии, – кому-то очень выгодно деморализовать ислам.

Словами Корана можно по-разному пользоваться, так же как и словами любой другой священной книги. Их легко извращать. Да, в Коране есть призывы расправляться с врагами, если они нападают, но в Коране говорится: «…Наш Бог и ваш Бог – один, и мы покоряемся только Ему»[23 - Сура 29 «Паук», аят 46. Перевод Э. Р. Кулиева.]. Хорошую формулу вывел муфтий Сирии. В Коране есть два известных высказывания: «У вас есть ваша религия, а у меня – моя!»[24 - Сура 109 «Неверующие», аят 6. Перевод Э. Р. Кулиева.] и «Наш Бог и ваш Бог – один». Муфтий сказал: «Первое выражение я употребляю в разговоре с буддистами, потому что у нас разные веры. Иудеям и христианам я говорю – у нас одна вера». Есть пути, чтобы не ссориться.

Иногда сетуют, что в храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме у церквей разные приделы – католики, православные, армяне, копты не могут договориться между собой. И чудесно! Не надо всем всегда объединяться – споры, разногласия создают полезное напряжение и разнообразие внутри единства. Разные направления, убеждения, идеи могут бороться – драться не нужно, уничтожать друг друга в яростных порывах не стоит. Надо уметь ценить другое и других, принимать чужое и не забывать своё. Музеи учат: единство – в многообразии. В истории, культуре, религии можно найти провокационные импульсы и запустить их в движение, а можно – наоборот – превратить в спокойные решения.

Мухаммед говорил: «Учитесь, даже если для этого придётся идти в Китай». Важный наказ – учиться. Во время сражений с Византией самой ценной добычей у мусульман считалось достать, получить рукописи, книги, потому что знание – величайшая ценность, к нему надо стремиться изо всех сил, знанием можно делиться – оно приносит пользу. Мне дорого в исламе благоговейное чувство восторга от знания, от возможности учиться, узнавать. Разве это не ценный опыт и разве не стоит обратить на него внимание, размышлять о нём, и разве это свойство ислама недостойно подражания?!

Мы живём во времена, когда извращение воспринимается как норма. Многие тексты священных книг, многие поступки, факты из биографии Пророка извращаются, и неправильное толкование обостряет чувства неуравновешенных. Нужно ли учитывать оскорблённые чувства униженных? Нужно внимательно к ним относиться, с уважением, но не потакать им.

Ничего особенного сегодня не происходит – всё было всегда, но в истории можно искать рецепты, а можно выискивать и запускать провокационные механизмы.

Несколько лет назад мы открыли в Эрмитаже выставку «Между дворцами и шатрами». На мой взгляд, хорошее название. Главная задача выставки – показать изысканную сложность влияний, взаимодействий, проникновений разных культур и традиций. Мир ислама между Китаем и Европой: каким он был, как развивался, что изменил в мире? Ислам всегда привлекал Европу, но и Европа привлекала ислам. Сегодня задача музеев – показывать исламское искусство, исламскую культуру в контексте времён, влияний, увлекать его очарованием, удивлять мудростью, пленять изяществом.

В течение нескольких лет ежегодно руководители крупнейших музеев, таких как Метрополитен, Британский, Берлинский, Венский, Эрмитаж, организовывали специальные семинары, где обсуждали, спорили, размышляли – как ярче, увлекательнее рассказывать о культуре и искусстве ислама, о том, как европейский мир впитывал в себя этот, казалось бы, такой чужой и далёкий мир. Это необходимо, чтобы люди учились ценить, обогащать друг друга, чтобы научились разговаривать, уважать других и другое, непохожее, странное. В результате появились новые экспозиции. Пойми чужое – поймёшь своё.

Ислам – огромный таинственный мир, очень разнообразный, но единый в своём разнообразии. Ислам Китая другой, чем ислам Индии или Турции, или Бухары, или Европы. Мусульмане живут в Китае с VIII века. Арабские и персидские купцы, которые по Великому шёлковому пути везли шёлк, специи, чай, бумагу, фарфор в Европу, постепенно привыкли, полюбили Поднебесную и поселились в диковинной стране. Более того, добились постепенно высоких государственных постов, увлекли китайцев своей верой.

Мусульманское искусство приобрело особенные черты. Например, у многих китайских мечетей нет минаретов, а по архитектуре они напоминают китайские пагоды. При мечетях открыты школы для девочек и школы боевых искусств, более того, в мечетях нет разделения на женскую и мужскую половины, а имамом может стать женщина. У китайцев мечеть называется «Чистый храм истины».

Фарфор – изысканный китайский фарфор – тоже изменился: в нём появились персидские и арабские мотивы. А у арабов, турок и персов появились китайские мотивы в искусстве керамики. Например, изящный орнамент «булут» (или китайские «облака дыма») стал символизировать битву дракона и птицы Симург. Эта птица приносит удачу, она создана из огня и солнца, умеет говорить на человеческом языке. Фирдоуси описывает её как огромную птицу с головой хищника, лапами льва и хвостом павлина. Дракон – символ власти, силы, важнейший образ в китайской мифологии. И два эти образа фантастически соединились, родив новые смыслы и новые варианты старого мифа. Мотив облаков прижился в турецком искусстве, но приобрёл новый смысл: облака приносят дождь, а значит – будет вода, урожай, цветы, жизнь, а не только дым битвы.

В XVI веке мотив «булут» становится популярным в исламском искусстве, но кроме облаков появляются новые привязанности: на керамических изделиях изображаются утки, в китайской мифологии – образ супружеской верности.

В искусстве существовало не только взаимовлияние культур, но и система эстафет. В Китае изобрели фарфор и фаянс, в Средней Азии начали подражать этому искусству и стали делать белые вазы с надписями, но не религиозного, а нравоучительного содержания. Умение заметить, испытать восторг и приспособить к своей жизни, к своему искусству, умение умно воспринимать – так великолепно и полезно, как и искусство дарить и делиться.

Арабские торговцы много путешествовали, с конца VII века поселились в Индии и, конечно, влияние на культуру Индии было очень сильным. Знаменитый Тадж-Махал в память о великом горе и о великой любви построил Шах-Джахан – падишах, возглавлявший Империю Бабуридов. Шах-Джахан – его называли «Повелитель мира» – умный, справедливый, образованный человек. Он увидел девятнадцатилетнюю красавицу, полюбил её, а она полюбила его. У него был многочисленный гарем, но он не замечал и не хотел других жён, кроме Мумтаз-Махал («Украшение дворца»). Они никогда не расставались, во всех путешествиях и военных походах она была рядом с мужем. Родила ему 13 прекрасных детей, но во время последних родов не справилась – умерла, родив девочку. Говорят, за одну ночь борода шаха поседела: он думал о самоубийстве, хотел оставить трон, впал в глубокую печаль, но решил выполнить последнюю просьбу любимой жены. Она просила его никогда больше не вступать в брак и возвести мавзолей.

«Пусть красота алмаза, жемчуга, рубина исчезнет, словно магическое сияние радуги. Только пусть останется одна слеза – Тадж-Махал – сиять на щеке времени», – написал Рабиндранат Тагор. Днём мавзолей кажется белым, во время заката – розовым, а по ночам серебристым. Волшебная переменчивость белого мрамора создаёт чудо перемены и перелива света и цвета. Днём и ночью муллы читают в мавзолее Коран в память любимой жены Шах-Джахана. Мусульманская святыня стала гордостью Индии, её важной, ценнейший частью культуры, истории. Ещё один пример влияния и мудрого существования.

В Эрмитаже хранится удивительной красоты золотое кольцо Шах-Джахана – парадное кольцо лучника. Такое кольцо воины надевали на большой палец: стрела всегда поверх кольца, а лук должен быть тугим и гибким. Лук – символ воинской мощи, ловкости и Божественной силы, и напоминание: целься смело, но будь осторожен, три вещи не возвращаются – выпущенная стрела, сказанное слово и прошедшие дни. Кольцо усыпано драгоценностями, в центре – большой бриллиант, вокруг 21 рубин и 14 изумрудов. Сочетание этих прекрасных камней – это послание, кто понимает – прочтёт: изумруд помогает избежать бед, дарит тайные знания, рубин даёт жизненные силы, притягивает удачу и бережёт от опасностей. Волею судеб кольцо попало в Санкт-Петербург как один из даров двору российского императора.

С VIII по XVII век на Индию обрушилось несколько волн мусульманских завоеваний – арабы, турки, афганцы захватили индийские княжества. Надо было научиться жить вместе, приспосабливаться. Многие индусы в то время вынуждены были принять ислам, им удалось приспособить свои обычаи к новым законам. Корова – священное животное у индусов, но для мусульман она – просто домашнее животное со всеми вытекающими последствиями. Что делать? Индусы-мусульмане решили питаться бараниной, а многие стали строгими вегетарианцами.

Постепенно индийские традиции начали отражаться на привычках и вкусах мусульман, пришедших в Индию. Купола мечетей начали с течением времени приобретать форму буддийских ступ.

После молебна индусы завязывали красные нити с колокольчиками – звон помогал богам слышать мольбы людей. У мусульман этот трогательный обычай приобрёл своё значение: привязывали красные ниточки на руку, как браслеты. Кстати, браслеты – энергия солнца, питающая человека, – прекрасно прижились у мусульман. В Пакистане золотые и серебряные браслеты с удовольствием носят замужние женщины. Подобные обычаи повседневной жизни прижились легко и украшают быт мусульман и индусов.

В Эрмитаже хранится красивейшая и богатейшая коллекция драгоценностей Великих Моголов – могущественных тюркских правителей Индии, которые царствовали более 300 лет (с 1526 по 1858 год). Великие Моголы создали уникальную империю, главное – сумели примирить людей с разными религиозными убеждениями, укладами жизни, верованиями.

Бабур – его называют «Отцом Великих Моголов» – создатель великой могущественной империи. Что мы о нём знаем? Не очень много. Его имя означает «Тигр», он – «Повелитель Самарканда», умный, хитрый, храбрый, удачливый. Завоевал множество богатых земель, вошёл в Дели – священный город индусов, правил мудро. Интересен его внук Акбар – «Великий из великих» – потомок Чингисхана и Тамерлана. Он правил почти полвека (на троне с четырнадцати лет), и о нём вспоминают с уважением. Он был храбрым воином. Держава, которую ему удалось собрать, стала крупнейшей в мире: он завоевал весь Северный Индостан, включая Кашмир и Гуджарат. Не проиграл ни одной битвы. Главное – он понял, что править Индией можно, лишь опираясь и на мусульман, и на индусов, и правление его должно быть полезно и выгодно и тем и другим. Говорили, что он умеет «позолотить цепи, которыми связывает своих подданных».

Сохранился портрет Акбара: красивый человек, лучистые глаза, лицо спокойное, открытое; он носил на голове тюрбан, из-под которого выбивалась прядь волос. Он хотел понравиться своим индийским подданным.

В 20 лет, в знак уважения местных традиций, он женился на раджпутской княжне, дочери раджи Амбера. Невеста не была мусульманкой, и Акбар разрешил ей открыто исповедовать индуизм. Муллы были в шоке, а индусы – в восторге.

Акбар умел идти на умные компромиссы. Более того, он пытался создать новую религию – «Дин-и иллахи» (то есть «Божественная вера»), соединил ислам, индуизм, джайнизм. Он объяснил своё желание: «Для империи, управляемой одним главой, не подобает, чтобы её члены были не согласны между собой и раздираемы спорами. Мы должны объединить их, но так, чтобы они стали чем-то единым и в то же время целым, не потерять хорошее, что есть в одной религии, приобретая то лучшее, что есть в другой. Таким образом, слава будет обеспечена Богу, мир – населению и безопасность – государству». Мудрый совет – есть смысл услышать сквозь века и прислушаться. Каждое верование достойно уважения, многие пути ведут к Богу. «От сикхов он взял учение о беспрекословной покорности учеников своему гуру, от ортодоксального индуизма – ношение брахманских знаков и запрещение есть говядину, от движения бхакти – призыв к примирению индусов и мусульман, от парсов – поклонение солнцу и огню, от джайнов – установление лечебниц для животных, от махдистов – учение о праведном правителе».

Сам Акбар никогда не порывал с исламом – приветствовал все религии, все обычаи, но строго запрещал бесчеловечные обычаи и жертвоприношения: запретил сжигать вдов после смерти их мужей, отменил смертную казнь, запретил мусульманам убивать и есть священных коров. Его называли «Совершенный руководитель», «Святой наставник». В 1575 году Акбар строит молитвенный дом для религиозных и богословских дискуссий – это было невероятно смело.

Акбар любил слушать. Поэзия расцвела в его век, музыка превозносилась, поэты, музыканты, учёные были в большом почёте. На персидский язык переводились индусские великие книги – «Махабхарата», «Рамаяна», а труды арабских мыслителей – на языки Индии – на хинди, урду, бенгали. Придворный историк Абу-л-Фазл писал: «Его святое сердце и священная душа никогда не поворачивались в сторону внешнего обучения, и его владение наиболее прекрасными знаниями вместе с его нежеланием учить буквы было методом показать человечеству… что высшее понимание заключалось не в овладении [знанием], но было даром Бога, в котором человеческие усилия не играют роли».

Акбар Великий – «царь Соломон Индии по великой премудрости своей». Он пришёл к убеждению: единственный путь, ведущий к духовному освобождению – бескорыстное служение и помощь всем людям, невзирая на их пол, положение, расу и веру. Придворный историк Акбара однажды сказал правителю:

– Среди правителей наблюдается неразрешимое явление. Одни владыки держались недоступно, вдали от народа, их свергали за ненужностью. Другие вникали в жизнь каждого дня, к ним привыкали и свергали за обычностью.

Акбар ответил:

– Значит, правитель должен оставаться невидимым, входя в жизненные ситуации и направляя все действия. Быть видимым невидимо.

Империя Великих Моголов была разрушена, но сокровища империи сохранились и ещё долго удивляли и восхищали мир.

Надир-шах – Наполеон Востока – захватил Дели, разграбил сокровищницы Великих Моголов. «Он был ужасом Османской империи, завоевателем Индии и повелителем Персии. Его уважали соседи, боялись его враги, и ему недоставало только любви своих подданных». О нём говорили с ужасом и восхищением: «Он щедр к своим воинам, но строг в отношении дисциплины, наказывая смертной казнью всех, совершивших крупные проступки, и отрезанием ушей за более лёгкие. Он никогда не прощает виновного… Будучи на марше или в поле, он ограничивается едой, питьем и сном простого солдата… В частных беседах никому не позволено говорить о государственных делах… Среди необыкновенных способностей Надир-шаха заслуживает удивления его память. Он знает в лицо большинство солдат, которые служили и служат под его началом. Во всех битвах и осадах, в которых он участвовал, он ни разу не получал ни раны, ни шрама, несмотря на то что всегда находился во главе своего войска…Неустрашимый в сражении, он доводил храбрость до безрассудства. Он не пренебрегал ни одной из мер, диктуемых предусмотрительностью… Его одновременно боялись, обожали, проклинали».

Надир-шах взял Дели, потопил город в крови и ограбил. Из дворцов и домов мешками выносили драгоценности. Надир-шах мечтал получить алмаз Кох-и-нур[25 - «Гора света».], но нигде не мог его найти. Шпионы донесли шаху, что великолепный алмаз спрятан в тюрбане побеждённого правителя Дели шаха Рангилы. Надир-шах устроил пир в знак мира и дружбы и во время торжественной трапезы предложил шаху Рангиле обменяться тюрбанами… Алмаз был прекрасен – он напоминал огранкой розу, сиял фантастическим светом, и Надир-шах воскликнул: «Кох-и-нур!» Алмаз весил 420 карат.

Осенью 1741 года Надир-шах отправил в Россию Великое посольство с дорогими дарами. Цель – показать своё величие, но говорят, была и личная мечта – хотел посвататься к дочери Петра, великой княжне Елизавете. Посольство добиралось до России два года. В России неспокойно, один за другим свершались перевороты, заговоры, снова перевороты. Посольство дошло: «Впереди шагал хор музыкантов, затем следовали конные и пешие воины и тысячи белых, богато одетых невольников, которых шах посылал в подарок великой княжне, позади них грузно ступали четырнадцать слонов. Первый, белый, был навьючен только драгоценностями, жемчугом, золотом и серебром, прочие несли на спине чудесные индийские и персидские ткани, ковры и ценные меха. Потом влачилась тысяча чёрных, словно из эбенового дерева выточенных, рабов, которые несли в руках попугаев, вели на серебряных цепях прирученных львов, тигров, пантер. Сто невольников исключительно красивой наружности следовали за ними с опахалами из страусовых перьев, посланцы же на горячих конях в пёстрых восточных нарядах, усеянных алмазами, и воины замыкали шествие». Через два месяца после прибытия персидского посольства дочь Петра Первого Елизавета при поддержке Преображенского полка заняла российский престол, а весной 1742 года короновалась.

В июне 1747 года Надир-шаха убили заговорщики…

Сокровища Великих Моголов остались в России и волею судеб оказались в Эрмитаже. Сегодня это одна из лучших коллекций в мире. Некоторые вещи – необыкновенного изящества и фантастической красоты.

Ароматницы… чудесные, украшенные драгоценными камнями – изумруд, рубин, жемчуг. Ароматы, считали на Востоке, помогают душе легче общаться с невидимым миром: ароматный дым, поднимаясь вверх, соединяет мир видимый и мир незримый. Пророк Мухаммед очень любил детей и ароматы. Когда возводили храмы, в строительный раствор добавляли мускус.