Полная версия:

Очерки по теплоэнергетике. Часть 9. Теплоэнергетика Политехнического института Петра Великого в ранний период

Валерий Александрович Петрущенков

Теплоэнергетика Политехнического института Петра Великого в ранний период

Часть 9

© Петрущенков В. А., текст, 2024

© ООО "Страта", оформление, 2024

Введение

Очерк посвящен истории создания и функционированию в первые годы электростанции и системы теплоснабжения Политехнического института Петра Великого. Подробно обсуждаются принципы их устройства с учетом решения задач не только энергоснабжения института, но и выполнения качественного обучения студентов в результате их работы с разнообразным современным оборудованием лучших зарубежных и отечественных заводов. Рассмотрено оборудование не только центральной электростанции, но и лабораторий паровых котлов и тепловых двигателей. Приведены компоновка основных помещений электростанции, чертежи и виды различных котлов и тепловых двигателей. Дается описание оборудования, использованного в системах электро-, газо- и теплоснабжения, систем отопления и вентиляции зданий.

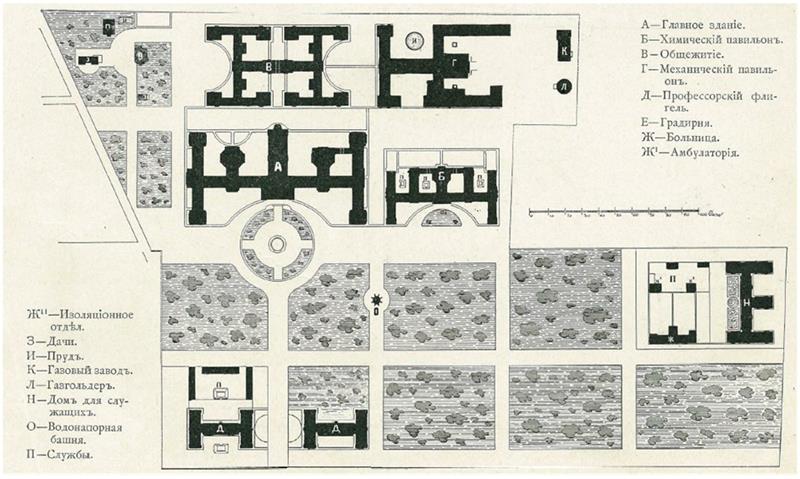

Основные вехи при строительстве института

Строительство Политехнического института Петра Великого производилось поэтапно, начиная с 1899 г., с учетом первоочередного ввода в работу главного здания, химического павильона, 1-го и 2-го студенческих общежитий, профессорского дома, зданий машинного зала, котельной, газового завода. К осени 1902 г. инженерные системы основных зданий института начали функционировать. В дальнейшем выполнялось строительство механического павильона, водонапорной башни с гидравлической лабораторией, служительского дома, 3-го студенческого общежития, больницы и других вспомогательных зданий. Генеральный план Политехнического института в 1902 г. выглядел следующим образом, рис. 1. При строительстве этот план претерпел некоторые изменения.

Большой интерес вызывает теплоэнергетика института в первые годы его существования. В настоящем очерке приводятся сведения, полученные при изучении протоколов заседания Особой Строительной Комиссии по сооружению зданий института [1], а также подробного описания зданий и систем института архитектором Г. В. Барановским в журнале “Строитель” [2], в других источниках того времени [3, 4].

Решения, принятые при проектировании систем электро- и теплоснабжения были вполне современными, но традиционными. Информация о том, что на электростанции института с самого начала применялось совместное производство электрической и тепловой энергии в одном цикле, не находит подтверждения [5, 6].

Рис. 1. Генеральный план Политехнического института в 1902 г.

В то же время при комплектации машинного и котельного залов предусматривалось современное эффективное и надежное оборудование, позволяющее не только выполнять свою технологическую функцию, но и познакомить студентов с широко применяемой лучшей техникой разных известных производителей, как российских, так и зарубежных.

Специалисты и фирмы, создававшие энергетику института

В состав Особой Строительной Комиссии по сооружению зданий Политехнического института входили лучшие российские специалисты, имевшие большой опыт по созданию и эксплуатации соответствующих систем. За механическую и электрическую часть отвечал инженер-механик Леопольд Романович Шведе, являвшийся заместителем Электротехника Императорского двора Александра Ивановича Смирнова, заведовавший работой электростанции, водопровода, очистных сооружений в Царском Селе, создававший позже электрическое освещение во дворце Ливадии. Он обеспечивал электрическую иллюминацию в Москве в 1896 г. на торжествах коронации Николая II. Отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией занимался профессор Института гражданских инженеров Болеслав Казимирович Правдзик. Устройство газового завода было поручено инженеру-технологу Владимиру Егоровичу Серебрякову, работавшему ранее на патронном заводе в Санкт-Петербурге, в городской комиссии по надзору за электрическим освещением столицы, начальником газовых заводов Общества столичного освещения.

В заседаниях периодически принимали участие специалисты по котлам Ломшаков А. С. и Депп Г. Ф., известный химик Менделеев Д. И., электротехники Смирнов А. И., Доливо-Добровольский М. О., Шателен М. А., металлург Чернов Н. Г., математик, механик и инженер-кораблестроитель Крылов А. Н., механик Кирпичев В. Л., термодинамик Брандт А. А.

Среди подрядчиков при строительстве Политехнического института были такие известные фирмы, как Сименс и Гальске, Унион, Шуккерт и К°, Гелиос, Подобедов и К°, Дюфлон и Константинович, Фицнер и Гампер, Фельзер и К°, Всеобщая Компания Электричества, Санкт-Петербургский Металлический завод, заводы Сан-Галли, Г. А. Лесснера, Братьев Кертинг, Артура Коппеля и другие.

Временная электростанция

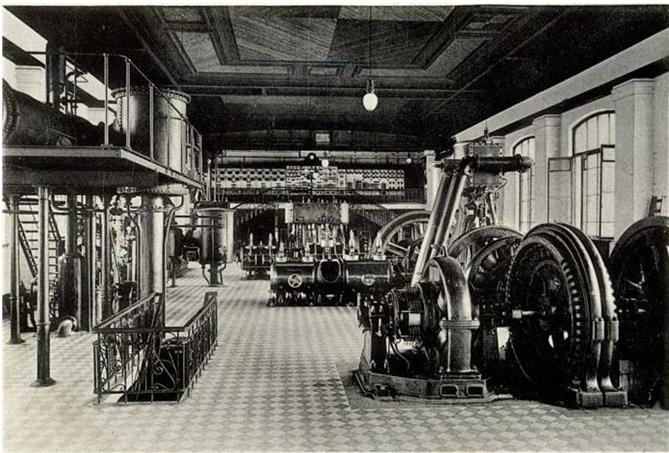

Для обеспечения освещения помещений зданий и территории, работы мешалок и грузовых лифтов с 1901 г. работала временная электростанция, расположенная в деревянном бараке между будущим механическим павильоном и 2-м корпусом студенческого общежития, рис. 2.

Рис. 2. Временная электростанция, превращенная после ввода в работу центральной станции в Учебную электрическую станцию

Топливом являлся бездымный кардифский уголь, оборудованием был локомобиль с паровой машиной и динамо-машиной. Эта станция создавалась с главной целью – ввести в работу здания института к концу 1901 года, но это удалось сделать только к осени 1902 года. При здании временной электростанции была устроена снеготаялка, а также смесительный конденсатор с конденсационным горшком, обеспечивающим слив смеси конденсата выхлопного пара с охлаждающей водой в массив растапливаемого снега или в канализацию при отсутствии снега. Системы охлаждения воды у этой станции не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов