скачать книгу бесплатно

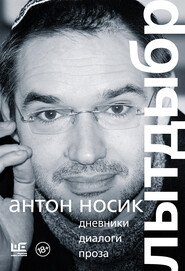

Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза

Антон Борисович Носик

Виктория Мочалова

Елена Калло

Независимый текст

“Лытдыбр” – своего рода автобиография Антона Носика, составленная Викторией Мочаловой и Еленой Калло из дневниковых записей, публицистики, расшифровок интервью и диалогов Антона.

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.

Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.

В издание включены фотографии из семейного архива.

Содержит нецензурную брань.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Антон Носик

Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза

Составление Виктории Мочаловой и Елены Калло

© Носик А. (наследники), текст

© Калло Е., Мочалова В., составление

© ООО “Издательство АСТ”

От составителей

Антоша,

нам было очень тяжело делать эту книгу без тебя. За три года, пока всё это длилось, мы испытали массу сомнений, возникло огромное количество спорных мест, порой вообще всё шло наперекосяк (о пандемия!), и единственным, кажется, неизменным критерием для нас оставался тот, чтобы всё это не оказалось унылым говном, которого бы ты точно не одобрил (да-да, в твоей книге нет отточий и звёздочек на месте не самых приличных слов).

Теперь уже поздно оправдываться, что есть то есть,

прочти и дай как-то знать, что думаешь.

Ну всё.

Глава первая

Сто фактов обо мне

Павел Пепперштейн Молочное братство

Сколько себя помню, всегда у меня был друг. Называл я его Антошей или Антоном, другие охотно звали его Антосиком, ещё кое-кто называл Носом, а после того, как нам обоим исполнилось тринадцать, я нередко обращался к нему “Антон Борисыч”, ибо мой друг хотел поскорее стать взрослым. Мы делили наше детство пополам, как делят пополам пряник в форме сердца, но мне этот пряник нравился, а ему – не очень. Я старался затормозить время, чтобы детство не кончалось, чтоб оно за мною мчалось… и так далее. А Антоша торопил время, ему хотелось поскорее покинуть постылую территорию детства, поскорее выпутаться из обременительного статуса ребёнка, как выпутываются из липких сетей.

Родители наши были близкими друзьями и, кажется, зачинали нас по договорённости, так что зарождение дружбы предшествовало нашему появлению на свет. Видимо, мы вели с Антоном кое-какие эмбриональные беседы уже тогда, когда наши мамы нежились рядышком на диване с большими беременными животами (это запечатлено на одной из фотографий).

– Тебе известно что-нибудь о мире, где мы оказались?

– Не особо. Но кое-какие предположения имеются.

Думаю, будучи эмбрионом, Антоша уже тогда хмурил брови и слегка кривил губы, прежде чем ответить на заданный ему вопрос, – так же, как он имел обыкновение делать после своего рождения.

То ли моя мама кормила грудью Антосика, то ли его мама Вика кормила меня, – в этом вопросе никогда не было ясности. Так или иначе, мы с Антошей стали молочными братьями. Эта поразительная и необычная форма родства нас гипнотизировала. Случались периоды, когда слово “молочный” нами игнорировалось, и мы просто ощущали друг друга братьями.

Присутствие Носика в моей жизни казалось мне естественным, как воздух, и я не мыслил своего существования без этого присутствия.

Антон всегда был для меня неразрешимой загадкой. Достаточно вспомнить, как он спал. Поскольку в детстве мы нередко спали в одной комнате, я не раз имел возможность видеть это. Антон засыпал в совершенно обычной позе спящего ребёнка, но через некоторое время, не просыпаясь, обязательно принимал позу мусульманина, совершающего намаз: стоя на коленях, руки простёрты перед собой, тело как бы совершает земной поклон, голова упирается в подушку лбом, при этом обе ладони сжимают подушку с удивительной силой, словно бы впиваясь в неё. В этой позе Антон “молился” все ночи напролёт, но перед пробуждением всегда возвращался в обычное расслабленное положение тела, и только после этого просыпался.

Попытки поведать ему о загадочной молитвенной позе, которую он принимает во сне, кончались крахом: со всей присущей ему запальчивостью и готовностью спорить с любым утверждением Антон отрицал возможность спать в молитвенной позе. Много раз я хотел сфотографировать его во сне, чтобы доказать, что я это не выдумал, тем более что мои слова подтверждали все, кто когда-либо видел его спящим. Но до фотографирования дело так и не дошло, а на исходе детства это странное свойство исчезло.

Можно предположить, что в прошлой жизни Антон был мусульманским религиозным подвижником. Это предположение кажется мне совпадающим с некоторыми свойствами его характера: Антон часто представал в качестве человека фанатичного, как бы глубоко и пылко преданного чему-то, но предмет его горячей убеждённости оставался подвижным, плавающим, и иногда создавалось впечатление, что он может быть любым.

Я уже сказал, что Антоше хотелось поскорее покинуть пределы детства, поэтому, будучи ребёнком, он изъяснялся на подчёркнуто взрослом языке, называл своих родителей Викой и Борисом, отпускал тонкие саркастические шутки совершенно взрослого типа, иногда переходя на изысканный французский или английский язык, тщательно избегал детского сентиментального или фантазматического лепета. Ему нравилось вступать со взрослыми в продолжительные и витиеватые дискуссии или даже горячие споры на самые разные и неожиданные темы, причём в этих диспутах мой друг способен был потрясти своих собеседников остротой мысли и глубиной полемического дара, шквалом остроумнейших реплик и изворотливых аргументаций. Он мог осыпать оппонента сотней язвительных игл или же поразить тщательно взвешенной паузой в ответ на какую-нибудь реплику, при этом в течение этой паузы он скептически искривлял губы и приподнимал брови, как бы изумляясь тому факту, что его доводы, столь очевидные и неоспоримые, всё ещё отвергаются неуступчивым и твердолобым собеседником. В такие моменты казалось, что перед вами не карапуз, а какой-то изощрённейший парижский адвокат конца XIX века, защищающий, например, Дрейфуса на открытом судебном заседании, способный посрамить обвинение убийственной смесью остроумия, эрудиции, яда и человеколюбия.

Такого рода поведение со стороны маленького мальчика некоторых взрослых восхищало до глубины души, других же раздражало или даже бесило, так что все известные мне тогда взрослые разделялись на “антонофилов” и “антонофобов”. Это разделение никак не касалось нас, детей, – все ровесники любили и даже обожали Антона. Не припомню никого, кто поддержал бы “антонофобские” тенденции; мы все были яростными “антонофилами”.

Антоша был не просто необычным – он был крайне необычным ребёнком, и это было известно всем, так как маленький Антон являлся непревзойдённым мастером по части привлечения к себе общественного внимания. Его спонтанные публичные выступления и неожиданные речи имели характер сверкающих эскапад или словесных фейерверков, способных держать в напряжении практически любую аудиторию, начиная от потрясённой гардеробщицы в предбаннике какого-нибудь дома творчества и заканчивая сообществом взрослых интеллектуалов, собравшихся в мастерской Кабакова.

В спорах Антону нравилось занять позицию достаточно уязвимую и защищать её с яростью. Вспоминается гигантский, многодневный спор о личности генерала Власова. Антону захотелось выступить в качестве адвоката генерала, в то время как в роли обвинителя на этом незапланированном процессе оказалась группа взрослых, включающая в себя, если не ошибаюсь, Кабакова и моего папу. Антон решил доказать всем, что предателем этот генерал не был. Вначале было интересно внимать этому спору, но потом спор надоел, а он всё не кончался, всё длился, обретая новые витки и изгибы, – казалось, между нами поселилось новое тело, тело спора, драконообразное и извивающееся, покрытое многоцветной и драгоценной чешуёй.

Нам с Антоном было лет по шесть, когда его мама Вика рассталась с его папой Борисом, уйдя к художнику Илье Кабакову, с которым её познакомил мой папа. История этого развода полна драматических эпизодов, Антон оказался между двух огней. Как я теперь понимаю, ему пришлось нелегко, – и, возможно, его пристрастие к полемике коренится в том периоде, когда он, будучи маленьким мальчиком, оказался между двух конфликтующих сторон, каждая из которых обладала склонностью к пылкому и язвительному красноречию.

Одно из наших первых с Антоном совместных дел (а таких дел у нас было множество) – строительство огромного картонного замка в мастерской Кабакова: мы исступлённо клеили этот замок, множились его башни и стены, он обрастал мостами, крошечные воины щетинились пиками на стенах… Замок расползался по мастерской, как плесень. До какого-то момента “дядя Илья”, как мы его называли, смотрел на нашу деятельность сквозь пальцы, но затем его это задолбало, и он сжёг наш замок в камине. Нельзя сказать, что это нас особо травмировало, – мы были сумасшедшими детьми, постоянно готовыми по уши погрузиться в какую-нибудь новую игру.

В 1975 году мы все поселились в одном доме. Этот дом на “Речном вокзале” построил в начале семидесятых архитектор по фамилии Меерсон, явный последователь Ле Корбюзье. Его проект “Лебедь” из четырёх семнадцатиэтажных башен на ножках похож на иллюстрацию к известной книге Паперного про Культуру Один и Культуру Два.[1 - См.: Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 1996.]

Культура Один – авангардна, динамична, стремится к полёту, перемещению: именно в её недрах возникают всевозможные модули, летатлины и дома на ножках. Культура Два желает заземлиться, укорениться, она создаёт зиккураты и мавзолеи. Гениальный архитектор Меерсон, настоящий советский постмодернист, решил объединить эти два противоположных принципа: к домам на ножках прилагался мавзолей-зиккурат из красного кирпича, где, по мысли Меерсона, должны были располагаться различные функционально полезные заведения: почта, аптека, магазин…

Наш мавзолей долго не могли достроить, он почти превратился в разрушающуюся новостройку. В наших детских глазах и снах он сделался зловещей и притягательной руиной: внутри гнездилась тьма и шныряли крысы. Ну, и мы там шныряли, конечно же, и даже, видимо, с риском для жизни.

В целом творение архитектора Меерсона оказало гигантское влияние на наше сознание. В этом длинном высокорослом доме на ножках с внешними лестницами, отделёнными от бездны чем-то вроде органных труб, мы постоянно тусовались на лестницах, на всех этажах и даже на крыше – плоской, как крыша итальянского палаццо; там возле загадочных вентиляционных отверстий вырастали зимой сказочные ледяные грибы в человеческий рост, сотканные из замороженного газа.

Дом был заселён художниками – и, соответственно, обитатели дома веселились до упаду. Потребовалась бы тысяча и одна ночь, чтобы рассказать все сказки этого дома, но для такого дела должна бы родиться семнадцатиэтажная Шахерезада-Лебедь с кожей, покрытой квадратными кусочками зеленоватой смальты с гладкой стеклянистой поверхностью. Почему дома-лебеди не белые, а зеленовато-серые, – на этот вопрос уже не сможет ответить архитектор Меерсон.

Взрослые собирались каждый вечер в одной из квартир: выпивали, ели, болтали… Перкели, Чуйковы, Гороховские, мои родители… Илья Кабаков был фонтанирующим центром этого клуба застолий. Однажды, когда все сидели у Перкелей за длинным столом, ломящимся от яств, в дверь позвонили. За дверью стояла импозантная старуха: накрашенная, в седоватых буклях, с жемчугами на шее, в элегантной юбке и пиджачке, в туфлях на высоком и мощном каблуке. Никто её не знал, но она вошла – интеллигентная дама, возможно, коллекционерша современного искусства, она пленила всех своей жеманной эрудицией. Особенно её интересовали картины и рисунки, развешанные на стенах. Она всматривалась в них, одновременно отражаясь в стёклах и мимоходом поправляя причёску или макияж. В целом она была очень женственна, несмотря на возраст. Она успела всех обаять, прежде чем присутствующие поняли, что эта дама – не кто иной, как переодетый Кабаков, который решил всех разыграть. Роль была исполнена безукоризненно.

У нас сложилась разбитная детская компашка – девочек и мальчиков примерно поровну. Это был период первичного эротического возбуждения, лет девять-десять, крайне возбудимый возраст. Потом года на полтора наступает успокоение, прежде чем крышу снесёт навсегда. Наш дискурс в отсутствие взрослых был крайне порнографичен: мы в упоении пересказывали девочкам поэму “Как я пошла купаться” (рифма читателю ясна), сказки про чёрный чемодан и другие порношедевры коллективного литфонда. Девчата в ответ хихикали, пинали нас ногами и возмущённо-восторженно блестели очами – они тоже были перевозбуждены, как и всё вокруг: деревья, снега, лестницы…

Как-то раз мы с Антоном маялись дома одни и решили позвать в гости двух девочек. Антон сказал, что мы должны их роскошно накормить, – и мы принялись увлечённо готовить еду. Наконец, девочки пришли и сразу же весьма кокетливо поинтересовались, что мы, собственно, будем делать вчетвером в этой квартире. Антон сообщил им, что их ожидает трапеза. Но девочки не знали слова “трапеза” – и решили, что это слово должно обозначать нечто крайне неприличное. Поэтому они стали усиленно хихикать и носиться по комнатам, как бы убегая от нас. Столкнувшись с таким провокативным поведением со стороны девочек, мы уже не могли признаться им, что слово “трапеза” означает всего лишь еду, утаили от них наличие приготовленного обеда, и вместо этого носились за ними, зажимали в углах, разводили на поцелуи, а с одной из девочек нам даже удалось стянуть трусы.

Всё это и было “трапезой” – новое значение слова родилось прямо под нашими пальцами, блуждающими по ускользающим и в то же время льнущим девчачьим телам. Напоминает игру со словами “поцелуй” и “напёрсток” в сказке про Питера Пэна.

Ребёнком Антон ненавидел процесс поглощения пищи, но приготовление еды его интересовало. Он едко критиковал кулинарные способности своей мамы, говоря, что та готовит в стиле Джордано Бруно и Жанны д’Арк: всё подгорает; естественно, это были хитроумные инсинуации со стороны Антона. Эти инсинуации помогали ему максимально затягивать любую трапезу (трапезу в классическом понимании слова): он набивал щёки, как хомяк, и вращал глазами, но глотать не глотал.

Однажды Антоша заявил, что мы должны овладеть искусством приготовления тортов. Я немедленно согласился на это, как соглашался на все безумные предложения Антона. Мне самому такое в голову не пришло бы – я никогда не любил готовить еду, к тому же был равнодушен к тортам и вообще к сладкому. Это не помешало нам внезапно превратиться в чокнутых изготовителей тортов, и мы даже достигли в этом деле некоторого совершенства. Удивительно, но мы продержались в амплуа кондитеров довольно долго, и предложили множество изощрённых изделий друзьям и гостям наших родителей. Некоторые торты имели успех, другие вызывали отвращение. Вначале мы относились к этому делу серьёзно, с диким энтузиазмом, но затем привычное хулиганство взяло верх, и мы стали пихать в торты разную недобрую дребедень, после чего взрослые мгновенно утратили какое-либо доверие к нашим изделиям. Наши торты больше никто не желал отведать (если не считать несчастных неопытных гостей, пришедших в первый раз). Дело докатилось до извращённого кондитерского концептуализма в детском исполнении, но, к счастью, вскоре мы охладели к этой опасной игре. Её вытеснили другие игры, иногда не менее опасные.

Мы тусовались в нашем доме на “Речном вокзале”, тусовались на чердаке Кабакова и в папином подвальчике на Маросейке, тусовались в домах творчества художников и писателей, тусовались вместе в Праге, где Антон с Викой бывали почти так же часто, как и я: там жила Викина сестра Нина со своими сыновьями, Андреем и Павлом, которые приходились Антону кузенами. Нина была замужем за Иржи Тыпольтом, одним из министров в правительстве Дубчека.

Итак, в детстве нас объединяло множество пространств, разделяла только школа: я учился в обычной школе в соседнем дворе, потом перешёл в школу рабочей молодёжи в Дегтярном переулке, Антон же учился в экспериментальной школе с английским уклоном на “Водном стадионе”. Там вокруг него иногда вспыхивали небольшие колоритные скандальчики. Вспоминаю два инцидента, и оба связаны с австрийскими канцлерами.

Каким-то образом Антону удалось убедить всю школу, что он – незаконнорождённый сын австрийского канцлера Бруно Крайского. Сначала в эту легенду поверили его одноклассники, затем она распространилась по другим классам. Постепенно об этом волнующем факте узнали учителя, а затем информация дошла и до директрисы.

Не то чтобы Бруно Крайский был чрезвычайно известен в Советском Союзе, скорее наоборот: о нём редко упоминали, потому что он не принадлежал ни к ярым врагам, ни к добрым друзьям советского руководства. Именно поэтому, видимо, легенда выглядела правдоподобно. А может быть, соль заключалась в особом звучании этого имени: Бруно Крайский. Короче, было во всём этом нечто такое, что заставляло поверить в историю с канцлером.

В какой-то момент директриса школы вызвала к себе Вику, чтобы обсудить некоторые аспекты Антонова поведения. Держалась она странно и после различных околичностей перешла на приглушённый, несколько даже интимный тон: “Конечно, я понимаю всю сложность ситуации, в которой находится ребёнок… Да, ситуация щекотливая… Требующая особой деликатности, учитывая высокое положение отца… Поскольку дело касается международных отношений, мы, конечно, готовы закрывать глаза на некоторые… Видите ли, нам кое-что известно о, так сказать, сфере общих интересов, связывающих вас с товарищем Крайским, и… Отдавая себе отчёт в степени занятости товарища Крайского государственными делами…”

Вика внимала этому бредовому лепету в полном недоумении и долго не могла понять, о чём толкует трепетная директриса экспериментальной школы. Антошина мама не только никогда не видела “товарища Бруно Крайского”, но, возможно, даже не вполне помнила, кто он вообще такой.

В другой раз всем в классе поручили выучить наизусть какое-нибудь стихотворение Пушкина. Антоша забил болт на это дело, но уже в классе, сидя на уроке, быстро написал стихотворение в пушкинском стиле и прочитал его вслух у школьной доски. Стихотворение называлось “Меттерниху”. Учительница осталась очень довольна, похвалила Антона за то, что он раскопал такое малоизвестное, но блестящее стихотворение Пушкина, и поставила ему пятёрку. Каким-то образом потом всплыло, что стихотворение написал Антон. Учительница восприняла это как личное оскорбление, и Вику снова вызвали в школу…

Не знаю, чем взволновали воображение Антона австрийские канцлеры, но учился он хорошо (в отличие от меня) и, в целом, слыл вундеркиндом.

Описать мир детских обсессий невозможно, ибо он слишком обширен. То мы предавались коллекционированию, как все мальчики нашего возраста: марки, монеты, бумажные ассигнации… Мы сами придумывали и рисовали бесконечные знаки, флаги, карты, гербы. Дипломатические отношения между двумя воображаемыми странами, Блюмаусом и Носиконией, поглощали нас целиком, – пока это не вытеснялось, например, провалами в чёрно-белый мир шахмат. Однажды мы даже противостояли чемпиону мира по шахматам Карпову, который устроил сеанс одновременной игры на двадцати досках в Институте славяноведения, где работала мама Антона. Тот самый Карпов, с которым Фишер отказался играть, сказав: “Фишер не играет с Карпом”. Но мы с Карпом играли, и зеркальная рыба победила нас.

В какой-то момент Кабаков обзавёлся автомобилем: жёлтые “жигули” вошли в историю нашего детства под именем Желтопузик; кажется, это имя тоже из мира рыб. В утробе Желтопузика мы посетили множество подмосковных усадеб и монастырей: Илья Иосифович, охваченный религиозным экстазом автомобилиста-неофита, возил нас повсюду – ему было всё равно, куда ехать, лишь бы не расставаться с Желтопузиком, которого он обожал. Эрудиция Ильи не имела пределов, рассказывал он обо всех этих усадьбах и монастырях как бог, так, что, казалось, нужно отрастить двадцать пять ушей, чтобы впитать всё это.

Невозможно умолчать о неимоверном шкафе, созданном руками Ильи Кабакова. Илья Иосифович купил три антикварных буфета, изобилующих украшениями: деревянные фронтоны, миниатюрные балюстрады, краснодеревщиков укромные затеи – тонко вырезанные дворцы, покрытые гроздьями винограда… Илья разобрал эти буфеты, выдержанные в разных стилях, и собрал из них один Мега-Шкаф, покрывавший все стены в квартире на Речном, где жили Вика, Илья и Антон. Таким образом все они оказались как бы живущими в шкафу, у которого, как у ленты Мёбиуса, не было “внутри” и “снаружи”. Так они уподобились Примакову, герою знаменитого альбома Ильи “В шкафу сидящий Примаков”.

Всеприсущий шкаф обнимал собой и маленькую комнату Антона, и там таилось множество сокровищ – охапки пёстрых европейских автомобильчиков, вертолётов, домиков, ковбоев, рыцарей, пиратов, книг, виниловых пластинок и прочих кайфов.

Ну и, конечно, комиксы – предмет моего обожания! Из Парижа, где обитал Боря Носик, щедрым потоком лились сокровища: Антон располагал практически полным собранием роскошно изданных Тин Тинов, а также Обеликсов и Астериксов. Кроме того, регулярно поступали комиксовые журналы “Пиф” и “Пилот” – первый стопроцентно детский, а второй более чем взрослый, совершенно не подходящий нам по возрасту и от этого особенно нами любимый. Должно быть, советский писатель Боря Носик, посылая малолетнему сыну комиксовые журналы, сам в них не заглядывал, и не знал о буйных сюрреалистических видениях эротического свойства, которые обильно распускали свои яркие лепестки на страницах журнала “Пилот”: обнажённые боги Энке Билала или трахающиеся невидимки Мило Манары были далеко не самыми солёными среди этих упоительных graphic stories. Возможно, конечно, что Носик-старший не был так уж слеп, – просто ему нравилось посылать своему сыну некий порнографический флюид. Во всяком случае, я очень благодарен ему: великолепные художники журнала “Пилот” оказали большое влияние как на моё рисование, так и на формирование моих эротических фантазий. Ну и, конечно, среди сокровищ Антона я обожал сборник карикатур Джона Тенниела, публиковавшихся во времена королевы Виктории в лондонском “Панче”: бесконечная гравированная борьба гладиаторов Гладстона и Дизраэли. Этот сборник я смотрел снова и снова, так же как и небольшие аппетитные издания графических историй Чарльза Аддамса и Джона Горея: чёрноюморный и мистический эпос о семейке Аддамсов, тогда ещё не обретший своего кинематографического воплощения, но и графического было довольно, ведь Чарли Аддамс – подлинный гений.

Не помню, сколько нам было лет, когда мы написали в соавторстве роман “Пятеро в пространстве” – космическую одиссею с элементами порнографического детского галлюционирования. За этим последовала повесть “Тридцать отрубленных голов” в духе Э.Т.А. Гофмана. Структура повести строилась на родстве слов “глава” и “голова”: повесть состояла из тридцати глав, в каждой из которых парикмахер-убийца отсекал очередную голову очередного клиента.

Затем мы написали сборник эссе, вдохновившись примером Кабакова, Эпштейна и Бакштейна, которые писали тогда втроём эссе на темы, которые сами себе задавали. Эссе у нас получились очень неплохие. До сих пор помню некоторые из них – “Череп”, “Дом творчества”, “Руины философии”…

В целом, совместно и порознь, мы написали множество литературных произведений – по большей части довольно жутких и фантасмагорических (готические кошмары владели нашим воображением). Пожалуй, эти малолетние труды тянут на многотомное издание, переплетённое в детскую кожу, под общим названием “Страшные тени счастливого детства”. Название – цитата из моего стихотворения, написанного в конце девяностых и посвящённого слову “пизда”. Не стану скрывать, это слово часто сияло, как некое солнце, в эпицентре нашего космоса.

Мы в пушистые шубки успели одеться,

Мы в ушанках и валенках ходим давно,

Только страшные тени счастливого детства

Вереницей весёлой скользят из кино.

Из того, из того, из того кинозала,

Окружённого жаркой листвою, кустами,

Где впервые ты тайно мне пизду показала,

И я жадно прильнул к ней устами… Устали?

Написал это слово “пизда” – и вздрогнул.

Не хочу оскорблять непристойностью честных людей!

Только слова другого не дал ведь Господь нам,

Да и это священно. Оно веселей,

Чем “ваджайна”, что сумрачно дышит санскритом…

Но пизда родилась ведь из птичьего крика

И из звона мочи по древесной коре,

Так из пены и крови взошла Афродита:

Родилась и зажмурилась на солёной, кипрейской заре.

В этом слове есть бездна, и мзда, и, конечно же, “да”,

И падение шарика с башни Пизанской,

В этом слове как будто идут поезда

И курчавится Пушкин в дохе партизанской.

Всё равно это слово звучит как-то жёстко,

Недостаточно нежно и влажно… Ну что ж,

Наш язык не старик, он пока что подросток,

И он новое слово когда-нибудь нам принесёт.

Это будет огромнейший праздник. На улицах русских

Будут флаги, салюты и радостный крик.

Для того, чтоб ласкать наших девушек узких,

Да, для этого дан нам наш русский язык!

А девчонкам он дан, чтоб лизать белый мёд,

Чтобы вспенивать нежные страсти,

Чтобы истиной тайной наполненный рот

Снова пел, лепетал и лечил от напасти.

А кино на экране стрекочет, как бабочка,

О стекло наших душ ударяясь и длясь.

И тени смеются, танцуют и падают.

И тени теней убегают, двоясь.

Два солнца над нашей безмолвной планетой

Два солнца, и мы их лучами согреты,

Согреты, согреты как пальчики Греты

Как летние воды прогулочной Леты…

Девочки и девушки омывали собой нашу жизнь, как платиновый дождь омывает ноги Данаи. И всё же, сделавшись медиком, Антон решил посвятить свой профессиональный интерес мужскому половому органу. Он стал урологом. Это всех изумило, как и само решение Антона Борисовича пойти в медицину. С раннего детства было ясно, что Антоша – прирождённый журналист или писатель. И вдруг такой кульбит! Но Антон любил изумлять. Он постоянно шутил – но хотелось ему чего-то нешуточного; а что может быть серьёзнее медицины? Ему пришлось совершить немалое насилие над собой, чтобы свернуть на этот путь, на котором он, в результате, не слишком задержался. В начале учёбы в медицинском институте он представлял собой зеленоватого юношу, которого постоянно тошнило. И всё же мир телесных тайн манил его.

На втором или третьем курсе Антон, от которого все мы привыкли слышать постоянные витиеватые речи, вдруг замолчал. Это совпало с его женитьбой. Незаконнорождённый сын австрийского канцлера вдруг сделался женатым человеком – молчаливо курящим трубку, поразительно солидным, non-stop одетым в строгий серый костюм-тройку, при галстуке. Прошло года два, прежде чем он снова разговорился, – одновременно отказавшись от жены, костюма и галстука.

В 1989 году – новый резкий поворот. В тот год у Кабакова была большая выставка в Израиле, он приехал туда с Викой и Антоном. На открытии выставки присутствовали президент Израиля и другие официальные лица. Совершенно неожиданно для всех Антон приблизился к президенту и заявил, что ощутил себя евреем и желает остаться в Эрец Исраэль. Наверное, это тронуло президента, но одновременно должно было поставить его в неловкое положение.

В Израиле Антон стал известным журналистом, однако постепенно над его головой сгустились некие тучи; в результате через пару лет наш общий близкий друг Илья Алексеевич Медков вывез Антона из Израиля в Москву на своём частном самолёте, спасая от этих туч. После этого Антон около года работал в банке ДИАМ (что расшифровывалось как Дело Ильи Алексеевича Медкова) – вплоть до того мрачного дня в октябре 1993 года, когда нашего любимого друга Илюшу убила пуля, выпущенная из снайперской винтовки.

Будучи человеком страстных увлечений, Антоша и в дружбах был таким. Его увлечение мной пришлось на детские годы, в юности я наблюдал воспламенение его дружбы с Илюшей Медковым – дружбы, более напоминающей влюблённость. В незабываемом августе 1987 года, когда мы втроём отправились в Коктебель, Антон и Илья старались не расставаться ни на секунду. Как настоящие влюблённые, они носили одежду друг друга и даже обменялись именами: Антон называл Илью исключительно Антоном Борисовичем, Илья именовал своего друга Ильёй Алексеевичем. Поскольку парни не были геями, их взаимное обожание реализовывалось в совместной охоте на девушек. Каждый вечер они исчезали в благоуханных коктебельских сумерках, одетые далеко не по-курортному: в бархатных пиджаках, нарядных рубашках и модных скрипучих туфлях с медными элементами. Этот дендистский прикид, резко выделявший их в мире расхлябанных шорт и футболок, давал свои результаты: возвращались они, как правило, с одной или двумя девочками.

Впрочем, атмосфера того августа вовсе не требовала таких целенаправленных охотничьих действий: казалось, всё пространство цветёт прекрасными девушками, жаждущими любви. Но охота была их ритуалом, скрепляющим сердечный союз двух юных джентльменов.

Илюша тогда был беспечным киноманом, записывавшим содержание всех просмотренных фильмов в специальные блокноты. Ничто не предвещало, что он станет могучим банкиром.

Когда Илюшу застрелили на крыльце его собственного банка, Антон не выразил скорби, но впал в некое сумеречное состояние, длившееся несколько лет. Впрочем, этот делирий оказался полезен: возможно, блуждая в глубоких сумерках сознания, Антон именно там набрёл на идею русского интернета. Я был свидетелем этого озарения – резкого и внезапного, как все озарения Антона. “Я понял!” – сказал он вдруг, ни к кому не обращаясь, уставившись в пространство невидящим и чрезвычайно напряжённым взглядом. Только через несколько дней он рассказал о том, что? именно понял: это был проект той самой деятельности, которая вскоре принесла ему богатство и славу.

В последующие годы мы редко видели друг друга. Иногда я звонил ему, когда резко требовались деньги, – он всегда приходил на помощь. Я одалживал всегда одну и ту же сумму – 700 долларов – и, кажется, не всегда возвращал.

Я очень любил Антона Борисовича, люблю его и сейчас. Мне стало не хватать его задолго до того, как он умер. Но никого и ничего нельзя сохранить, сберечь, удержать.

За пару недель до его смерти мы встретились на вернисаже моей выставки “Воскрешение Пабло Пикассо в 3111 году”. Обрадовались, обнялись, сфотографировались.