скачать книгу бесплатно

Леваневский прилетел в Хабаровск 18 июня, когда от Маттерна не было вестей уже четверо суток. Летающей лодке первым делом нужно было провести замену двигателей. Обычный ресурс авиадвигателей тех лет составлял 100 часов работы, у Леваневского он был полностью истрачен на перелет из Севастополя. На работы требовалось как минимум несколько дней.

Маттерну невероятно повезло. Хотя как сказать: приключений на его долю досталось изрядно. Вылетев 14 июня, он за 10 часов преодолел почти 3000 км, благополучно пересек Охотское море, достиг долины реки Анадырь, и тут у него начались проблемы с двигателем. Версии произошедшего расходятся. По одной из них, причина заключалась в топливе. Сам Джимми в своих воспоминаниях писал, что несколькими днями ранее, когда он блуждал возле Хабаровска и у него заканчивался бензин, он сел возле какой-то деревни и там заправился чем-то, что ему дали местные крестьяне, слив это «нечто» с трактора. Возможно, горючее оказалось не очень? (Про типы авиационного топлива тех лет в книге будет особая глава.) Профессор же Обручев утверждал, что в самолете просто перемерзла масляная трубка, – знать он это мог только с чужих слов, но зато от летчиков, например от Куканова, который, возможно, обсуждал это с Маттерном. Как бы то ни было, двигатель начал сбоить, Маттерн решил сесть, чтобы устранить неисправность, выбрал поляну, которая сверху казалось ровной площадкой, но в реальности обернулась суровым тундровым кочкарником, и при посадке развалил шасси. Произошло это в 80 км от недавно построенного городка Анадырь, в котором уже было какое-то подобие аэропорта и мастерские консервного комбината. Но Маттерн не подозревал о существовании Анадыря. С этим связана какая-то темная история.

Профессор Обручев утверждает, что Маттерн имел очень старые карты, на которых Анадырь не был обозначен. Ну, дескать, допустил оплошность, сам виноват.

Леваневский в своих записках ведет невидимую полемику с иностранными газетами, якобы заявлявшими, что советское правительство дало Маттерну неправильный маршрут: «Надо было доказать всем, что участок, которым летел Маттерн, не непроходим» – так, немного путано, описывал свою задачу Леваневский.

Но, как бы то ни было, о городе и мастерских Маттерн не знал, он разбил самолет в тундре, в неизвестном для себя месте, в 80 км выше по течению реки Анадырь и в 3 км от ее русла. Джимми бросил самолет и вышел на берег. И там, в дикой тундре, стал ждать людей. К счастью, река оказалась довольно оживленной – по чукотским меркам. Спустя 14 дней его обнаружили проплывающие мимо чукчи (Маттерн называет их эскимосами). Они оказали ему помощь, забрали с собой и через неделю привезли в Анадырь-город. Через неделю – потому что чукчи не стали устраивать ему супер-скоростную доставку и двигались по реке по своим делам и в своем темпе. Наконец, 5 июля из Анадыря радисты сообщили миру, что Маттерн нашелся. Спасать его уже не требовалось. До аляскинского города Ном было всего 800 км, это 3–4 летных часа на любом аляскинском самолете, которых в Номе было предостаточно. Можно было просто дать одному из них разрешение на прилет. Сам Маттерн надеялся, что Lockheed Corporation предоставит ему новый самолет, однотипный разбитому, он вернется на нем к месту крушения и оттуда как бы продолжит свой тур, а авария «не считается». Вдруг Пост вообще не долетит? Тогда ему достанется денежный приз. Вот такая у него была странная идея. Но он не мог даже представить, какие трудности ему предстоит пережить.

Узнав о том, что Маттерн нашелся, советское правительство решает немедленно приступить к его спасению. Случай для попадания на первые полосы мировых СМИ выдался прекрасный, успех был гарантирован, грех не воспользоваться. И. Сталин, лучший PR-менеджер эпохи, такие шансы не упускал. Вызволить американского рекордсмена должен был советский летчик.

Срочно запускается активная медийная кампания. Советские газеты оперативно откликаются бодрыми заявлениями, примерно такими:

«Москва. 9 июля. Главное управление Северного морского пути предприняло ряд мер для оказания помощи американскому летчику Матерну.

Два мощных гидросамолета под управлением опытных в полярной работе летчиков находятся в настоящее время на пути к Чукотскому полуострову.

Вышедшим из Владивостока к Берингову проливу четырем пароходам также дано задание оказать Матерну помощь».

Но, если быть точным, спасательная операция стартовала далеко не сразу. Для ее немедленного начала кое-чего недоставало. Во-первых, не было самолетов. Во-вторых, подходящих летчиков. Нет, два мощных гидросамолета действительно были, советские газеты же врать не могут. И самолеты в каком-то смысле действительно находились на пути к Чукотскому полуострову, но именно «в каком-то смысле». Вот как это происходило на самом деле.

В советском хозяйстве все делалось по плану. Летом 1933 г. для отправки на Чукотку были намечены два гидросамолета. Один, как мы уже знаем, перегнал из Севастополя Леваневский. В дальнейшем он должен был обеспечивать рекордный проход «Челюскина». Перед выполнением большой задачи машина встала в Хабаровске на работы по капремонту двигателей и установке дополнительного оборудования. Второй, поплавковый самолет марки «Юнкерс G24», которую в Советском Союзе переименовали в ЮГ-1, вышел после капитального ремонта на авиазаводе Иркутска в начале лета. Это была довольно старая машина, в полярной авиации она имела индекс «Н-4». Летом ее предполагалось использовать для второй экспедиции С. Обручева, организованной для картирования внутренних областей Чукотки – совершенно не исследованной на тот момент земли, которую в неизвестных направлениях пересекали неведомые горные цепи непонятной высоты; на картах тех лет ее изображали белым пятном. Отсутствие карт и информации относительно высоты гор аукнется в дальнейшем при спасении челюскинцев. После 5 сентября «Н-4» должен был прилететь на мыс Северный и обслуживать проход «Челюскина» вместе с «Н-8» Леваневского.

Поплавковый «юнкерс» с номером «Н-4» вылетел из Иркутска 14 июня. Не позже чем через 10 дней он должен был прибыть во Владивосток, где его ждала экспедиция Обручева, чтобы погрузить на пароход для отправки в Анадырь. Опаздывать было нельзя, так как пароход, в рамках плановой советской экономики, покидал порт 25 июня. Морские летчики, обученные летать на гидросамолетах, были в дефиците, поэтому перегонял его пилот опытный, но «сухопутный». Деликатный Обручев не называет его по фамилии, а просто обозначает «летчик Г.»[5 - М. Гаранин.]. При первой же посадке в Верхнеудинске, то есть в современном Улан-Удэ, летчик жестко прикладывает самолет об воду и подгибает одну из стоек. После этого заявляет, что дальше не полетит, и уезжает. Остается второй пилот – Григорий Чернявский, формальный командир самолета, но летчик он молодой и самостоятельно управлять самолетом не может. «Юнкерс» застревает в Верхнеудинске, перегонять его некому. И только когда «севастопольский» «Н-8» прилетает в Хабаровск, Леваневского поездом отправляют обратно в Улан-Удэ на перегонку самолета «Н-4».

Леваневский вылетает из Улан-Удэ 27 июня – перед этим самолет «Н-4», опаздывающий на пароход, простоял без движения 13 дней. Но если вы думаете, что пароход из Владивостока ушел 25 июня, согласно расписанию, то вы ничего не понимаете в плановой экономике. Пароход продолжает грузиться, поэтому у самолета остаются шансы попасть на борт, хотя они уменьшаются с каждым днем. Леваневский на «Н-4» прилетает в Хабаровск 30 июня. Следим за диспозицией: Маттерн в это время еще не нашелся, самолет «дорнье-валь», номер «Н-8», капитально стоит в ремонте, а «юнкерса» «Н-4» нетерпеливо ожидает во Владивостоке С. Обручев, находясь на грани нервного срыва. Ведь если пароход уйдет, то следующий будет только через месяц, и экспедиция в этом году не состоится.

На следующий день, 1 июля, «Н-4» вылетает из Хабаровска во Владивосток. Ведет его «нытик» Георгий Страубе. Опять отметим, что Маттерн все еще не нашелся, Леваневский правительственное задание на его спасение пока не получил: очевидно, что списал он своего второго пилота, с напутствием «больше не летать», еще до высокого поручения. Страубе же, что также очевидно, напутствие Леваневского не выполнил и летать продолжил. Больше того, нацелился на Чукотку первым пилотом. А может быть, Леваневский его и не списывал? Может, все дело в том, что кому-то надо было срочно гнать самолет во Владивосток, а других пилотов не было? Второй пилот «Н-4», Чернявский, как мы помним, самостоятельно большими машинами не управлял. Интересно, что при этом он числился командиром самолета, – возможно, потому, что был при нем постоянно, а Страубе прикомандировали?

Вечером 1 июля Страубе пригнал трехмоторный «юнкерс» в порт Владивостока. Сергей Обручев, уже было поставивший крест на экспедиции, все же дождался и машины, и летчиков, и двух механиков – и все это раньше, чем ушел пароход. За два дня самолет разбирают и поднимают на палубу парохода «Охотск». Обручев подробно описывает перипетии отправки: «Теперь остается только погрузить бензин. Как водится, мы получаем от уполномоченного Авиаслужбы меньше, чем нам нужно для работы в Анадыре, вместо 90 часов – на 60. Но большего количества пароход не возьмет, мы явились на пароход тогда, когда все почти погружено, места распределены, и надо вытеснять другой груз. А погрузить горючее заранее было нельзя – только вчера цистерна пришла в Владивосток».

То есть пароход должен был уплыть 25 июня, бензин пришел только 2 июля, но в результате все сложилось как нельзя лучше, все всё успели – слава плановой экономике. Бензина, правда, досталось на треть меньше, чем нужно. Где-то после 3 июля пароход покинул Владивосток и ушел курсом на Анадырь. То есть 5 июля, когда нашелся Маттерн, один мощный гидросамолет действительно находился на пути к Чукотке, только в слегка разобранном состоянии и на борту парохода. Спасать Маттерна на нем было немного неудобно. Пока он доплывет, пока его сгрузят да соберут…

Поэтому 5 июля, когда нашелся Маттерн, его спасение естественным образом поручают Леваневскому.

Газеты сообщают: «Как только местонахождение Маттерна стало известно, авиаслужба Главного управления Северного морского пути приняла срочные меры, обеспечивающие оказание немедленной помощи потерпевшему аварию летчику.

Командиру самолета “СССР Н-8” авиаслужбы ГУСМП тов. Леваневскому, находящемуся в Хабаровске и вылетающему на о. Врангеля, предложено сделать посадку у Анадыря, установить с Маттерном связь и оказать ему необходимую помощь».

Леваневский, правда, тоже не мог немедленно приступить к выполнению правительственного задания. Его самолет был «на пути на Чукотку» несколько в философском смысле. Его действительно туда направили, но физически он находился, как мы помним, в ремонте по замене двигателей и оборудования. К Леваневскому уходит телеграмма с приказом «форсировать вылет». Леваневский в воспоминаниях сообщает: «Поэтому пришлось прекратить оборудование самолета и срочно вылететь». Срочно вылететь получилось 13 июля, спустя неделю после обнаружения Маттерна. Бедный Джимми все это время ждал спасения в Анадыре, находясь в четырех часах лёта от американской земли.

Газеты, понятно, не могли прямо написать, что самолетов нет. Приходилось изображать активность. Потом мы увидим, что подобный же прием будет использован при освещении челюскинской эвакуации. Каждый день газеты выходят с какими-либо сообщениями. Действия, изображаемые прессой, явно не совпадают с реальностью.

«Вылет гидросамолета “СССР Н-8” под управлением пилота Леваневского, назначенный на 10 июля, задержался по метеорологическим условиям. Самолет вылетел 11 июля.

В беседе с корреспондентом “Известий” т. Леваневский сообщил:

– Я получил распоряжение от Главного управления Северного морского пути оказать помощь американскому летчику Маттерну. Принимаю все меры к исполнению этого приказания в кратчайший срок. В Анадыре предполагаю быть вечером 14 июля, где предложу Маттерну услуги по доставке его и приборов потерпевшего аварию самолета на Аляску. Путь Анадырь – Ном (Аляска) постараюсь покрыть в одни сутки».

В реальности самолет 11 июля не вылетел. И Леваневский вряд ли мог пообещать быть в Анадыре 14 июля. На его летающей лодке это было невозможно. Если бы пилот засомневался, то механик Крутский мог бы ему подсказать, что годом ранее на такой перелет ушло шесть дней. Кстати, в газетах можно увидеть использование очень интересного пропагандистского приема: летающая лодка «дорнье-валь» немецкого производства путем несложного присвоения номера превращается в советский самолет «СССР Н-8». А поплавковый «юнкерс G24» – в самолет «СССР Н-4». А еще его можно ЮГ-1 называть[6 - Согласно реестру продукции фирмы Junkers, самолет, получивший в Главном управлении Севморпути номер «Н-4», был построен в Limhamn (Швеция) и затем модернизирован в Филях в апреле 1928 г. Самолет «Н-8» был построен в 1929 г. в Италии фирмой Costruzioni Mechaniche Aeronautiche S. A., Marina di Pisa (CMASA) по советскому заказу для воздушных сил Черноморского флота. Эксплуатировался 63-й эскадрильей Черноморского флота до мая 1933 г.]. Это же другое дело!

Но все-таки 13 июля Сигизмунд Леваневский вылетает из Хабаровска. С ним по-прежнему механики Крутский и Моторин, к экипажу присоединяются штурман Левченко и Федор Куканов – в качестве второго пилота. Оба, и штурман и пилот, появились в Хабаровске между 1 и 13 июля. В Анадырь самолет прибыл на шестой день, вечером 18 июля.

Советская пресса немедленно окрестила перелет невероятно трудным и потрясающим. «Героический рейс летчика Леваневского» – это становится устойчивым словосочетанием. Нет, конечно, пройти такой маршрут в то время было действительно непростым испытанием. Но все же годом ранее такой же рейс на таком же самолете, наверное, тоже был героическим? Нет, все про тот забыли. Советский летчик, спасающий американскую знаменитость, совершает небывалое, уникальное деяние первым в мире. Так ведь звучит значительно весомей?

Оставим пока в стороне прессу, вернемся в реальность. Вот что пишет Леваневский: «Прилетаем в Анадырь. Здесь встречает нас Маттерн, страшно обрадованный. Местное население жалуется, говорит, что Маттерн ничего не ест, как бы не помер. Спрашивают нас, не привезли ли мы что-нибудь из продовольствия – он только шоколад ест. У меня был с собой аварийный паек, вынул я плиток 10–15 шоколада и отдал Маттерну. С ним мы объяснялись через переводчика. Он нас благодарит и все интересуется, когда же мы летим».

Трудно не понять радости Маттерна – человек уже 14 дней сидит в Анадыре и ждет, когда же его начнут спасать. Что он «ест только шоколад», звучит сомнительно – с момента аварии прошло уже больше месяца, вряд ли бы Джимми протянул на нем столько времени, или сильно исхудал бы. Стоит отметить интересную особенность: Леваневский утверждает, что с Маттерном они общались через переводчика. Интересно, откуда в Анадыре, население которого составляло едва ли пару тысяч человек, взялся переводчик? Конечно, в те годы некоторые чукчи, ранее имевшие дело с американцами, могли изъясняться на английском, но чтоб прямо переводчик? А Маттерн беспокоился не зря. Дело в том, что немедленно начать операцию по его спасению было никак невозможно. Для полета в Америку в Анадыре не было бензина! Никто же не планировал вывозить отсюда американца.

Бензин, приготовленный для двухмесячной авиаразведки Чукотки, был у Обручева. Он плыл на пароходе «Охотск» и медленно приближался к Анадырю. Сергей Владимирович, будущий академик и лауреат Сталинской премии, еще не подозревал, что в ближайшее время его немного раскулачат в отношении топлива. А в Анадыре спасательная операция откладывалась до его прихода.

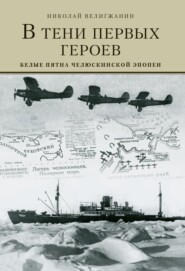

Разбитый самолет Маттерна. На обороте надпись:

«To a grand old pal of the rescue of me in Anadir. July 18th 1933. Jimmie Mattern» («Большому старому приятелю, спасшему меня в Анадыре, 18 июля 1933 г. Джимми Маттерн»)

Спасателям и спасаемому пришлось вместе коротать время. Джимми Маттерн подарил фотографию своего самолета Куканову.

Надпись датирована 18 июля – днем, когда «Н-8» прилетел в Анадырь. Вот, сам Маттерн пишет, что его спасли. При этом дарит фотографию своему спасителю Куканову. Не Леваневскому. Что за загадки? Думаю, что Маттерн, шоумен по складу характера, понимал все про свое спасение и по мере сил ему подыгрывал. Кроме того, нельзя исключать и иронию. А вот что его спас Куканов… Тут самое время вернуться к вопросу, как Леваневский описывал увольнение своего второго пилота. В прошлой главе я использовал сокращенную цитату из его воспоминаний. В более развернутом виде она выглядит так:

«Я взял с собой две бутылки спирта на тот случай, что, может быть, кто-нибудь простудится, придется лезть в воду и т. д. И вот, когда мы приехали в Анадырь, устроили “банкет”. Я разрешил одну бутылку спирта ликвидировать. В этом “банкете” принимали участие Маттерн и ребята из пограничного пункта. Нажарили рыбы, выпили. Потом Маттерн ушел к себе, я тоже, все разошлись. Через 2 часа просыпаюсь, прохожу через комнату, смотрю – что-то шумно. Оказывается, вторая бутылка спирта тоже распита. Маттерн, в дымину пьяный, философствует о чем-то со вторым пилотом. И хотя друг друга не понимают, но разговаривают громко. Одним словом – человек любит выпить, а лететь в Америку с таким человеком, который не умеет себя держать, нельзя. К тому же он был лодырь. Я его списал, а в качестве второго пилота взял Чернявского».

Возможно, во время этой пирушки Маттерн и подарил фотографию Куканову. Кстати, насчет «друг друга не понимают» Сигизмунд Александрович покривил душой. Федор Куканов учился в Царскосельской Николаевской гимназии, в совершенстве знал французский и латынь и по-английски, наверное, тоже мог изъясняться. Его альма-матер была прекрасным учебным заведением, дававшим блестящиее гуманитарное образование, воспитавшим невероятное количество поэтов. Достаточно сказать, что гимназию закончил Николай Гумилев, в ней же учился Николай Пунин, второй муж Анны Ахматовой, ее брат… перечислять можно долго. Но мы сейчас не о поэзии.