скачать книгу бесплатно

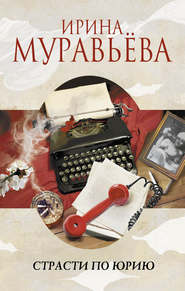

Страсти по Юрию

Ирина Лазаревна Муравьева

«Страсти по Юрию» Ирины Муравьевой – роман особенный. Он посвящен памяти великого русского писателя Георгия Николаевича Владимова. Страсти – это вожделения, затмевающие волю рассудка, нарушающие правила, выработанные определенным временем и пространством. Страсть к любовнице, попирающая устои семьи. Страсть к жизни, отрицающая смерть. Страсть к творчеству, идущая вразрез с инстинктом самосохранения. Страсть к честности, то ввергающая человека в конфликт с собой и миром, то возносящая к восторгу подлинности. «Страсти по Юрию» – это и скорбь автора по художнику, и дань памяти, и воздаяние чести.

Ирина Муравьёва

Страсти по Юрию

Памяти Георгия Владимова

Часть I

Никто не ожидал, что в декабре зацветут розы. Бутоны их, уже слегка сморщившиеся от ноябрьского ветра – хотя и теплого, но все же порывистого и тревожного, как и полагается ветру, несущему в пышных, огромных раздутых губах, волосах, крепких крыльях суровую весть о грядущей зиме, – бутоны зажглись и смущенно раскрылись. Да что там бутоны! Земля вся прогрелась – вот главное. Земля разомлела настолько, как будто бы завтра вся зазеленеет. А ей не цветения ждать полагалось, а колких и крепких объятий мороза.

Вот так и с людьми. Не смерти ждет человек и даже не старости, хотя вокруг сколько примеров: вон с палкой какой-то сутулый прошел, а вон понесли на носилках старуху, – и все же, проснувшись поутру, увидев, как синью охвачено небо, человек начинает думать о том, что он никогда не умрет, никогда не состарится, и думает только об этом, хотя своих мыслей не осознает: они, как дыхание, неощутимы. А если предчувствие вдруг и сожмет уставшее сердце, то это не тогда случается, когда мужчина или женщина средних лет, но все еще полные сил и желаний, пьют, скажем, свой утренний чай или кофе и им нужно быстро одеться, бежать (кому на работу, кому в магазин!), а дел, и забот, и звонков впереди так много, что дня никогда не хватает, – не в эти минуты сжимается сердце, а ночью, когда человек крепко спит – так крепко, что даже рука затекает.

Варвара Сергеевна часто видела себя стоящей на краю обрыва. Весь смысл этого мрачного сна заключался в том, что спастись можно только при одном условии: не оглядываться, не обращать внимания на влажную и жаркую волну – дыханье чужой притаившейся жизни, враждебной по сути, несущей ей гибель. Она стояла на выскальзывающем из-под ноги камне, не шевелясь, закат все ярче и ярче разгорался перед ее слезящимися глазами, и в этом мучительном свете чернела одна неподвижная, длинная тень. Стояла, пока этот сон не смывало внезапно нахлынувшей грязной водою. Утром она просыпалась с мешками под глазами, с затекшей левой рукой, подходила к зеркалу, быстро растирала продолговатые щеки, широко раскрывала черные, отливающие синевою глаза и часто до слез ужасалась тому, как гаснет и меркнет ее красота. Еще бы: одни неприятности. Жизнь походила на распластанную шкурку под острым ножом скорняка, но шкурка была вся живой, ножом ее резали с кровью.

Спасение было одно: быть с ним, и пусть он защищает. И он защищал, хотя если уж говорить о нем, то он-то и был скорняком, он и резал. Варвара во многом вела себя так же, как в детстве, и ей часто пеняли на эту ее ребячливость. Ребячливость-то и спасала. Так же, как в детстве, когда она пряталась в самые далекие уголки, завешивалась какой-нибудь простыней, затаивалась, и ужас, что вот-вот найдут, все разрушат, сменялся восторгом, и новый, из жгучих огней пополам с чернотой и кровью, шумящей в ушах, чудный мир, в котором ей было тепло до истомы, валил, обволакивал и уносил, как волк на себе уносил Василису, – вот так и сейчас: она прибегала к нему в мастерскую, завешивала окна, срывала с себя всю одежду и быстро, как будто за ней кто-то гнался, ныряла к нему, в его жадные руки. Всякий раз, когда они в душной этой мастерской опять, в сотый раз, без единого звука – лишь мощно шумящая кровь в голове – сливались в одно существо и казалось, что ног слишком много, а рук ни одной, она начинала дышать глубоко, свободно, прекрасно, не так, как всегда. Она поднималась над грешной землею, и ребра ее холодели внутри, как будто по ним провели очень быстро осколком слоистого льда.

Юрочка, знаменитый писатель Юрий Николаевич Владимиров, был Вариной самой заветной любовью. Все прежние ее увлечения и даже два брака по сравнению с тем, через что она проходила сейчас с ним, казались набросками, серыми слепками.

А жизнь начиналась непросто. Варвара была такой красивой, что в детстве, когда бабушка шла за руку с ней по бульвару, всегда кто-нибудь приставал к ним, заговаривал, мешал разговору. Бабушка относилась к подобным приставаниям болезненно, и эта болезненность передавалась Варе. Ей было лет восемь, когда за бабушкой увязался лохматый, в большом грязном шарфе молодой человек, умоляя привести девочку на киностудию «Мосфильм» и показать ее Рубену Исхаковичу. Бабушка наотрез отказалась идти на киностудию, и тогда лохматый встал на колени и так, не вставая, по свежей траве, шел долго за ними и что-то покрикивал. Они убежали от него и бежали долго, пока не оказались в безопасности, спрятались в «Гастрономе», где Варя выпила два стакана томатного сока с мякотью, предварительно размешав в этом соке пол-ложки серой грубой соли, насыпанной горсткой на блюдце. С годами она поняла: все эти аханья, цоканья, прищелкиванья костяшками, посвистывания, вспышки зрачков, которые липли к лицу, – все это: «мужчины». Когда она начала сама ездить на метро в школу, ей приходилось сразу же доставать из портфеля учебник и делать вид, что она не может от него оторваться, хотя ото всех этих знаков внимания то строчки сливались, то буквы крошились. И было совсем уже гадко и стыдно, когда у них засорилась раковина на кухне, пришел кисло пахнущий ржавчиной слесарь, опустил свои волосатые ручищи прямо в гнилую грязную воду, а Варя почему-то стояла и смотрела, не могла оторваться, пока он не оглянулся вдруг воровато и не выдохнул ей прямо в лицо: «Меня бы в такую… запусти, так я и не вылезу!» Она не знала слова, которое растопырилось внутри его вороватой и непонятной ей фразы, но сразу выскочила из кухни, как будто ее обварили, и плакала долго, закрывшись в уборной.

Во дворе их дома на Смоленской вечно торчала шпана, поэтому Варвару не выпускали гулять вместе с другими девочками, которые так и льнули к этой шпане и всячески пытались обратить на себя внимание самых что ни на есть отпетых хулиганов с такими веселыми, добрыми лицами, что плакать хотелось от жалости: все ведь сопьются. Тринадцатилетние Варины подруги не знали, что парни сопьются, им просто хотелось тепла. Хулиганы излучали тепло, такое ровное и заманчивое, как будто внутри их горели рефлекторы, и жемчужная от мороза слюна, сплюнутая на снег их красными, как клюква, губами, была красивее, чем брошка на платье. Они исподлобья смотрели на девочек, дивясь их невинности, громко шутили, а девочки, вовсе не все понимая, смеялись их шуткам и жались друг к дружке. Это были простые девочки из простых семей, по воскресеньям их матери в цветастых халатах, тапочках на босу ногу и с огромными от бигуди головами под газовыми платочками выносили помойные ведра и делали это с размахом и весело. Варя стояла у окна и смотрела на то, как чужие полуголые женщины с багровыми от мороза лицами и шеями скользили почти босиком по дорожке, протоптанной к бакам, потом поднимали тяжелые ведра, и полы цветастых халатов, как птицы, шарахались в разные стороны.

Ее мама умерла давно, так давно, что Варя ее и не помнила. Но помнила запах. Она знала, что это запах духов «Красная Москва», но в доме у них отродясь не душились, а запах все жил. Иногда, особенно спросонья, утром, она вдруг чувствовала, что запаха нет, он ушел, и ее охватывала паника. Но запах опять возвращался. Он плыл, едва уловимый, капризный, упрямый, как будто его возвратили силком, то от бахромы на диванной подушке, то даже от связки ключей. На кладбище, куда Варя иногда ездила вместе с папой, темнел красный камень с большой фотографией. Мама смотрела мимо Вари, как будто забыла о ней и как будто ей даже неловко, что там, на земле, другие бегут по морозу, теряя в снегу свои рваные тапки, а ей, с этой очень красивой прической, досталось беспечно глядеть в облака. Все, кого Варя знала, не сомневались в том, что у нее НЕТ мамы, но и дед, и отец, и бабуля, и, главное, сама Варя относились к маминой смерти с подозрением, и хотя ни один из них не произносил этого вслух, но каждый в душе твердо верил: они с ней когда-нибудь встретятся.

Вчера вечером, когда нужно было уходить из мастерской и опять расставаться с Юрочкой, – а свидание получилось нервным, скомканным, и Юрочка хмурился, как будто куда-то торопился, – Варвара Сергевна, сидя в одном белье на кровати и внимательно следя черно-синими глазами за погрустневшим своим любовником, сказала, вздохнув:

– Сегодня день маминой смерти.

– Ходила на кладбище?

– Что мне там делать?

Юрочка ничего не ответил, и она знала, что он по своему замкнутому характеру не станет бросаться в такой разговор, а даст ей сказать, а потом промолчит, и так, чтобы ей показалось, как будто он с нею во всем согласился. Но лицо его при этом обязательно вспыхнет отражением какой-то собственной мысли, которой Юрочка не собирается с нею делиться. Он был словно лодка, которую привязали к берегу очень длинною цепью, и всякий раз, когда поднимается ветер и море штормит, эта лодка, мирно спящая на песке, гремит и пытается вырваться. Конечно же, ей далеко не уплыть, но эти порывы пугают.

Вот и сейчас, когда Варвара решительно сказала, что ей нечего делать на кладбище, а он промолчал и начал зачем-то уже одеваться, нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках, и этим движением спрятал лицо, она сразу вспыхнула, вскочила с кровати, села перед ним на корточки, оттолкнула его руки, сама завязала шнурки и спросила:

– Ну, что ты молчишь?

– Так а что говорить?

– Нет, ты подожди! Ты решил доказать…

– Да что тут доказывать… – Он дернул своей обожженной щекою и все-таки встал.

Обожженная щека, которую он прятал под седыми волосами и стеснялся ее, хотя, как искренне думала Варвара, его умное лицо с высокими татарскими скулами и ясными глазами только выигрывало от темной плесени небольшого ожога, который его отличал ото всех, – эта бедная щека была ей знакома во всех своих впадинках, родинках, шрамах, и сейчас, когда он задергал вдруг ею, и встал, и двинулся к вешалке, словно не видел, что Варя сидит на полу, она перегородила ему дорогу, обхватила его шею руками, прижалась губами к ожогу и замерла.

– Повалишь меня, – усмехнулся он кротко.

Но они уже снова оказались на кровати, и он покорно опустился на подушки, глядя на нее своими вдруг особенно заблестевшими глазами. Она лежала на нем, обеими смуглыми и сильными руками сжимая его плечи, и волосы ее, такие же черные, как и глаза, и с той же внутри синевою, лились на него водопадом. Поплыли, поплыли… Ты где? Я с тобой. Послушай, как бьется! Послушай, как бьется! Зачем же ты вырвалась? Я? Я не вырвалась…

Он ей подчинялся, но только сейчас, в постели, внутри ее тела, а стоит ему оторваться, уйти, она ведь опять остается одна, опять умирать, ждать звонка, и опять – бряцанье цепей, этот жуткий их скрежет!

За окнами стало темно, снег пошел.

– Когда папа сказал мне, что мама моя умерла, – прошептала она, прижимаясь к нему и слушая постепенно успокаивающийся стук его сердца, – мне было лет шесть…

Слова ее тихо дымились во сне. Они были частью огня, продлевали тепло, и лицо Владимирова, еле различимое в наступившей темноте, напоминало клочок какого-то облака, светлого по сравнению со всем остальным черным небом, затянутым плотными тучами.

– Ты плачешь?

– Но, мой ненаглядный, а как же не плакать?

Пусть помнит, насколько ей трудно. Пусть чувствует, что она плачет все время. На самом деле она плакала так, как плачут люди, достигшие наконец того, к чему они стремились, и сладко топящие боль напряжения с помощью слез. Ей было жаль его, и одновременно она не могла не радоваться тому, что сейчас он уже никуда не торопится и не смотрит на часы. Он был рядом с нею, дышал в ее волосы, гладил мизинцем ее сине-черные, длинные брови.

Она победила и плакала тихо.

– Когда мне сказали, что она умерла, – а я думала, что она куда-то уехала и вот-вот вернется, – я никому не поверила. Дети не понимают, что такое смерть… Они чувствуют, что это не навсегда…

Крепкая шея его напряглась, как будто он подавил зевоту. Варвара тут же насторожилась:

– Ты спать хочешь, Юрочка?

– С чего ты взяла?

– У нас дома было очень много маминых фотографий, – быстро, не давая ему заскучать, заговорила она. – И я по вечерам, засыпая, представляла себе, как мы идем на кладбище и достаем ее из-под земли.

Он вздрогнул, прижался к ней крепче.

– Она была такой же, как на этих фотографиях. И ты знаешь, ничего страшного в моих фантазиях не было! Совсем даже наоборот. Понимаешь?

Варвара не смела расслабиться: его жена, при одной мысли о которой кровь стыла в жилах, была, и жила, и дышала одновременно с нею, и думала что-то свое про Варвару, про мужа, про жизнь. По «Свободе» читали отрывки из его романа, и это грозило каким-то решением, которое будет принято властями, но о котором никто из них, то есть самого Владимирова, его жены и Варвары, пока что не знал. В ресторане ЦДЛ, понизивши голос настолько, что сами себя плохо слышали, бурлили собратья по перу. Всем хотелось иметь собственное мнение о жизни Владимирова, о книге Владимирова, об этой любви его на стороне, но пили все столько, что мнение – любое, и самое крепкое, – быстро слабело.

Она придавливала своей растрепанной головой его горячее плечо, плакала и Бог знает что бормотала ему в ключицу, в ожог на щеке, в эту шею, где кожа лоснилась от слез, как от пота.

– Когда я умру, – прошептала она и с ярким восторгом блеснула глазами, – ты только не верь. Не ходи на могилу. Меня там не будет. Я буду с тобой.

Он, кажется, даже и всхлипнул слегка. А может быть, ей показалось. Она имела право говорить ему все, что приходило в голову, и даже ошибки ее, даже ее неловкости и слова, которые часто казались смешными, служили их пользе, как ружья солдатам.

Ни он, ни она, ни друзья, ни знакомые не представляли себе, как долго власти будут терпеть то, что Владимирова печатают на Западе и отрывки из его романов постоянно читают вражеские голоса. Могло затянуться, могло быстро кончиться. Что такое Запад, оба они представляли себе так же смутно, как и большинство людей, живущих в отрыве от этого Запада. Были какие-то счастливчики, которых выпускали туда ненадолго, и они возвращались обратно, слегка словно бы и прибитые чем-то. Зато с парой джинсов и магнитофоном. По кругу ходили одни и те же истории, как великие музыканты, которым должно было быть безразлично все, кроме прекрасной возвышенной музыки, варили сосиски в умывальниках. Частенько питались кошачьей едою, которая там продается в консервах. И вкусно. Не хуже икры.

Чем больше валилось снегов на Россию, чем больше дождей шло весной, чем были крупнее и крепче грибы, которые все собирали, варили, потом муровали их в банки и склянки, тем призрачней был этот Запад, в котором, как думали часто наивные люди, добро отделилось от зла.

Варвара холодела при одной мысли, что Юрочку вот-вот выкинут из Союза, как выкинули Солженицына, а милый не развелся с женою и их с Варварой отношенья никак не оформлены. Ей и без того было тягостно, гадко быть «женщиной», как говорили на кухнях, и «спать» с ним – да, спать, а не жить! – поскольку с Варварой он именно спал, она была «женщиной», жил он – с женой. А разлюбив жену, вернее сказать: полюбив Варвару в дополнение к жене, он с этой женою расстаться не мог. Вот тут уж действительно: нечего делать. В Юрочке была не только особая душевная глубина, в которую Варвара старалась даже и не заглядывать – «понять до конца все равно не пойму, а сердце и так обливается кровью», – в нем была железная устойчивость, благодаря которой он мог вытерпеть больше, чем другие, и надорваться в конце концов, как это случается с тихими деревенскими людьми, которые, жизнь протащив на плечах, вдруг падают прямо среди чиста поля, и Бог забирает их кроткую душу. Сейчас, когда нужно было, в конце концов, пойти на то, чтобы окончательно расстаться с женою и соединиться с измученной страхами и ожиданиями Варварой, он словно бы ждал, что случится такое, что освободит от принятия решений, и медлил он не потому, что боялся жены или сплетен, и не потому, что сильно любил и жалел свою дочь, а лишь потому, что устойчивость в нем и сила терпеть были выше, мощнее любой суеты и тщеславия страсти.

Жена его, женщина умная и, может быть, даже не глупее самого Владимирова, знала о нем то, чего не знала ослепленная любовью и борьбой Варвара. Владимиров начал зимою писать. Причем не короткую повесть – роман. А значит: надвинулось время особое. Его, ото всех отделенное время. Варвара еще не жила с ним, не знала, как утром, небритый, угрюмый, он тупо сидит за столом и глядит в одну точку, как плачет и стонет во сне, и не знала, насколько жесток он бывает, как может вдруг весь затрястись и прикрикнуть, и голос его будет тонким и странным…

Из-за своей поглощенности работой он, скорее всего, и не осознавал сейчас того, что происходило вокруг. А происходило разное. Выслали задиристого Барановича, склочного Устинова, грустного и усталого Шевчука; блистая худыми лопатками, в страхе бежали Бог знает к кому балерины, и весь пароход прежней жизни, огромный, с залитой водой, продырявленной палубой, где раньше гуляли, вертели зонтами и ели пломбир, запивая «Столичной», вдруг весь накренился, и солнце погасло. Далекое белое солнце пустыни.

– Ты обещал мне поговорить там завтра, – шепнула она и ребром ладони вытерла свои слезы с его щеки. – Кто знает, как долго все это продлится…

– Сперва я с Катей поговорю, – тяжело и неохотно вздохнул он. – С Ариной потом.

– Но ты ведь не с Катей разводишься.

– Не с Катей. Но Катя важнее.

И он произнес это так, что только одно и осталось: смолчать. Она и смолчала. Мастерская Владимирова, полученная им в те годы, когда он считался художником и состоял в союзе именно художников, была недалеко от станции «Кировская», в глубине забеленного снегом, пушистого двора, в котором с притворной душевностью, грустно светились безлюдные окна. Эту мастерскую Варвара считала своим домом наперекор тому, что у жены Владимирова Арины были ключи от нее, и если она до сих пор ни разу не воспользовалась этими ключами и не открыла двери в ту минуту, когда ее муж бестолково стонал, вжимаясь в Варварино смуглое тело, то только по одной причине: Арине, законной жене, прожившей с Владимировым почти тридцать лет, скандал был не нужен. А нужен он был – и причем позарез – одной только вздорной Варваре Сергеевне. При этом Владимиров, честно удивлявшийся тому, что в нем – с этим гадким ожогом – смогли полюбить столь прелестные женщины, не всегда назначал свидания в мастерской, и это вызывало у Варвары множество мелких, дурных подозрений: ведь кто-то мог быть у него и еще, не только она и не только Арина. Такая вот чушь приходила ей в голову. Вскоре Варвара приходила в себя и, пристально вглядываясь в его ясные, глубоко посаженные глаза с застывшей в них тихой тоскою, пугалась, что он может взять да уйти. И бросить ее, и Арину, и Катю, и этот свой дом, где сидела консьержка, и этих друзей своих в замшевых куртках, и чад ЦДЛ, и премьеры, и встречи. Вот так вот уйти поздно ночью – и все. И стать то ли странником, то ли монахом. Стоять на коленях и греть свою щеку у тихого пламени тающей свечки. Грешная связь Юрия Николаевича с Варварой была неожиданной для тех людей, которые хорошо знали Владимирова, но длительность и сила этой связи по-своему укрупнили его без того весьма необычный и странный характер. Мало у кого из приятелей Владимирова, для которых замшевая куртка и замшевые ботинки значили не меньше, чем новая встреча и новая женщина, не было ежегодно, а то и ежемесячно сменяющих друг друга любовниц. Расходы, конечно, росли, но при этом приток крови к сердцу был очень полезен, а также случались и взрывы рассказов, стихи начинали струиться, как речка, жена не казалась такой тошнотворной. За все это нужно платить. И платили.

Владимиров смог полюбить. Сначала Арину и после Варвару. Теперь он любил их обеих и мучился. И, как это всегда случается, к одной житейской неразрешимости добавилась вторая: писатель Владимиров и власть Советов. Варя, слава Богу, еще не знала о том, что написанное им письмо попало вчера к журналистам. При всей своей вспыльчивой резкости она была очень наивной, намного наивней, чем он, легко могла броситься в самое пекло, а всех журналистов оттуда, прожженных и жадных до низких сенсаций, считала едва ли не ангелами. Варины оценки, ее разделение мира на черное и белое, ее внезапная подозрительность были бы тяжелы для Юрия, если бы в присутствии Вари – с одной только Варей и больше ни с кем – Владимиров не чувствовал себя так, словно ему не пятьдесят, а восемнадцать. И этот ее обожающий взгляд, и эти ее сумасшедшие пальцы… Да что говорить! И кому объяснять!

Дома была Катя, дочка, которую двадцать два года назад он кормил по ночам из бутылочки, пока Арина, только что окончившая мединститут, сутками дежурила в больнице. Сейчас она стала взрослой, тонкой, похожей и на него, и на Арину, с узкими, светло-карими отцовскими глазами и выпуклым материнским ртом. То, как презрительно кривила она губы, давно говорило Владимирову, что Катя догадывается о происходящем и презирает отца за ложь. Она сидела за письменным столом в своей комнате, боком к нему, и свет настольной лампы ярко освещал ее лицо и красноватый локон на длинной шее. Она повернула голову, и ноздри ее, как быстро заметил отец, вдруг расширились. Он понял, что Катя почуяла что-то, как чует собака.

– Я скоро вылечу из института, – сказала его дочь и неторопливо заправила красноватые волосы за ухо. – К тому все идет.

Та простота, с которой она сообщила ему, что жизнь ее сломана им, была еще даже страшнее, чем ноздри, втянувшие запах отцовской измены. Он стоял под ее светло-карим сузившимся взглядом, как осужденные стоят на суде и ждут, пока им огласят приговор.

– Да, папочка, да, – с легкой иронией сказала она, встала, подошла к окну, открыла форточку и закурила. – Все очень понятно и все очень просто.

– О чем ты?

– У нас есть стукач один в группе. – Она затянулась, и красный огонь сигареты вдруг вспыхнул, как будто готовился к смерти. – Все знают, что это стукач.

Выбросила сигарету за окно, захлопнула форточку и снова вернулась на прежнее место.

– Он несколько лет назад не поступил и загремел в армию. А в армии стал голубым. Он хрупкий, как женщина, женоподобный. Вернулся из армии, вдруг его приняли. А он, говорили, на тройки все сдал. С какой такой стати они его приняли? Ну, вот и стучит. Сам висит на крючке.

– Зачем мы о нем говорим?

– А мы не о нем говорим, а о нас, – приподнимая брови, сказала дочь. – Сегодня он попросил у меня что-нибудь почитать. Ну, из твоего, из самиздатовского. Так прямо подошел и попросил. Говорит: «Вся Москва читает, а я никак не могу достать».

– А ты что?

– А я говорю: «Я сама не читала. Достанешь, дай мне».

И она засмеялась.

– Есть хочешь?

– Хочу.

– Ну, давай разогрею, – сказала она и вдруг вся покраснела. – А ты пока можешь помыться.

Можно было не услышать, что она сказала, и не заметить, как она покраснела, но он не привык избегать того, что приносит боль, и спросил:

– Что, потом так пахну?

– Не потом. Духами.

Ноги Владимирова приросли к полу.

– Прости, – всхлипнула она. – Прости меня, папа.

Он согласился бы на все что угодно: любые оскорбления, любые упреки, но только не на то, чтобы Катя смотрела на него так, как она посмотрела сейчас: с недоумением и жалостью. Прежде он никогда не сталкивался с ее жалостью, но знал, что она не могла быть наигранной, потому что ничего наигранного не было в Катиной душе.

В дверь громко позвонили три раза.

– Опять потеряла ключи! – воскликнула дочь. – Я сто раз говорила: «Носи запасные!»

Красная от холода Арина снимала в коридоре дубленку, которую купила на прошлой неделе у живущей на втором этаже Лиды Мухиной, дочери режиссера, обессмертившего в кинематографе «Сказку о шамаханской царице и черной курице». Семья Лиды Мухиной тоже испытала на себе трудности с цензурой: отец ее, старый, с львиною гривой, увлекся любовными сценами; будучи глубоко опечален наступившим своим возрастом, решил взять реванш хоть в искусстве: его шамаханка с фазаньей головкой уж так соблазняла все русское войско, что фильм положили на полку. Отец сперва долго боролся за правду, потом заболел и в конце концов умер. А Лида нырнула на дно – занялась спекуляцией.

Жена аккуратно повесила драгоценную одежку в стенной шкаф и сразу же прошла на кухню. Ресницы ее и волосы на лбу были мокрыми от растаявшего снега. Больше всего Владимирову хотелось запереться в кабинете и снова приняться за роман, потому что с романом его разлучали настойчивее и острее, чем с Россией и семьей, – с романом его разлучали, наверное, так, как Ромео с Джульеттой, и он был готов лечь в гробницу живым, но только чтобы не мешали писать.

Когда Баранович говорил ему, что в этой стране невозможно не лгать, он опускал глаза и даже не пытался объяснить Барановичу то, что понимал сам: а он понимал, что любое представление, которое складывается даже у самых близких людей о наших делах и о наших поступках, далеко от того представления, которое имеем об этих делах и поступках мы сами; но иногда представление других о том, что мы делаем, гораздо ближе к рентгеновскому снимку, в то время как наше собственное представление о себе похоже на очень расплывчатый оттиск.

С самого начала Владимиров старался не лгать. Но обстоятельства последнего времени складывались так, что избежать вранья никак не удавалось: если его не ловили на обмане внутри семьи, не намекали ему на его измену, как это только что сделала Катя, то нужно было врать там, куда его дважды уже вызывали, требуя объяснений. Он не лгал, когда на вопрос, как оказалась на Западе его рукопись, отвечал, что не знает. До вчерашнего дня он действительно не знал, но вчера ему прямо сказали, кто именно это сделал, и теперь, чтобы заслонить мальчишку, который передал его рукопись английскому журналисту, нужно будет продолжать упираться и разыгрывать из себя дурачка. Та ненависть к власти, которая сейчас разбушевалась в нем, не была неожиданностью, хотя прежде он ее никак не проявлял: она была частью души и стояла внутри неподвижно, как лес подо льдом. Он знал, что замерзнет, но все же тянул до последней минуты. Пока их терпенье не кончилось. Сажать не сажали, ссылать не ссылали, но выдавливали его, как, бывает, простой человек выдавливает чирей из-под кожи, захватывая его своими неумелыми пальцами.

Дверь в кабинет была закрыта, но Арина и Катя так громко разговаривали в коридоре, что он в конце концов перестал работать и прислушался.

– А я говорю, что сейчас ты никуда не пойдешь! – кричала жена. – Мы и так по уши в дерьме, зачем же еще добавлять?

– Что изменилось со вторника, когда ты не вмешивалась? – голосом, очень похожим на материнский, возражала дочь.

– Во вторник к тебе еще не подослали стукача и не было этого письма, которое твой отец…

Значит, они уже знают о письме. Он встал и вышел в коридор.

– Что у вас тут?

Он спросил негромко, но с той привычной властной интонацией, которая прежде давала им понять, что его работа требует тишины. Сейчас этот тон был нелепым.

Ни дочь, ни жена ничего не сказали.

– Катюша, куда ты идешь?

Катя насмешливо усмехнулась, взяла с подзеркальника сумку.

– Куда ты? – спросил он смущенно. – Почти уже ночь.

– Ну и что?

Арина махнула рукой и ушла на кухню. Катя застегивала молнию на сапогах, молния скрежетала и не поддавалась. В конце концов она так и оставила один сапог застегнутым до половины, исподлобья блеснула на отца глазами и хлопнула дверью.

Арина, жена, была рядом, и можно было спросить у нее, куда это на ночь глядя отправилась дочь, но он ничего не спросил, а опять вернулся к себе и сел за стол. Телефонных аппаратов в их большой квартире было два: у него в кабинете и на кухне, где Арина, чтобы не мешать ни ему, ни Кате, устроила себе маленькое пестрое царство: здесь цвели ее цветы на подоконнике, висел шкафчик с хохломой, стоял ярко начищенный самовар, который Владимирову подарили в Туле, когда он выступал там в городской библиотеке.

Телефон зазвонил, и они одновременно сняли трубки.