скачать книгу бесплатно

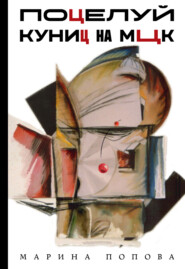

Поцелуй куниц на МЦК

Марина Попова

Как описать раздвоение личности?.. Героиня книги, прилетев из Монреаля, где прожила более половины жизни, попадает в «ковидное заточение» московской квартиры своих покойных родителей. Заточение оборачивается литературным путешествием против течения времени, по удивительным пространствам памяти с полумистическими совпадениями и тревожными предчувствиями… Как художник, она работает «на стенах», как говорят монументалисты, по всему миру. Это дает ей пищу для наблюдений, сравнений, противопоставлений. В книгу также включены рассказы.

Марина Попова

Поцелуй куниц на МЦК

Когда задумаешь ремонт, молись, чтоб долгим оказался путь.

Подражая Кавафису

© Марина Попова, 2023

© Оформление. ООО «Издательство ОГИ», 2023

Поцелуй куниц на МЦК

1

Ноябрь, 2019 год

Мы привезли с собой из Канады респираторы и медицинские перчатки! Предстояла операция по разбору родительского наследства. Задыхаясь от африканской жары, исходящей от неуправляемых московских батарей, мы уложили в тридцать больших коробок те книги, которые отобрали для себя. Остальные до поры до времени оставались на стеллажах… В Москве все говорили, да и мы сами полагали, что во времена электронных книг бумажные мало кому нужны. Хотя за последние десятилетия квадратных метров у людей прибавилось и держать книги стало вольготней, время высоких технологий притупило желание обладать ими, несмотря на роскошные обложки, изысканные иллюстрации, вкусный дух бумаги.

Родители мои были искусствоведами, писавшими о современных художниках – украинских, пока жили в Киеве, русских, когда переехали в Москву, и западных с начала перестройки. Мы как могли следили, чтобы их труды попадали в наши коробки, а не уплывали через дворницкие каналы на макулатуру. Приходили друзья, брали по несколько томов, но на общий объем это не влияло. Времени оставалось мало – за полтора месяца мы должны были очистить квартиру под капитальный ремонт!

Друзья спрашивали: «Будете сдавать?»

Такого я не могла себе даже представить, ведь я осталась единственным хранителем того мира, который после смерти мамы шесть месяцев назад начал путь к окончательному своему исчезновению. Никому не приходило в голову, что я захочу продлить его, по возможности сохранив остатки, и чужие люди сюда никак не вписывались. Остатками была память – субстанция расплывчатая и субъективная. Кроме невнятных отпечатков в сознании, она включала в себя запахи предметов, книги, фотографии, принадлежавшие нескольким поколениям образованных людей с развитым вкусом. Уйду я – останется пустота! Еще одним важным свидетелем и участником той живой жизни был вид из окна – на много километров растянувшийся пейзаж Воробьевых гор. Обитатели квартиры смотрели на него, а он смотрел на них четырьмя своими сезонами.

«…Все движимое и недвижимое имущество…» Вещи – имущество движимое, и свойство их переживать людей и столетия, менять хозяев и адреса. А вид из окна – собственность недвижимая, и только глаза смотрящих разные.

Когда знакомые впервые приходили в гости, мама сразу просила их подойти к окну.

– Вы, наверное, слышали о нашей валютной панораме?! – говорила она светским голосом. Даже свою красоту и кандидатскую по истории искусств она не ставила так высоко, как этот вид, который дался ей путем сложных обменов.

С двенадцатого этажа открывается широкомасштабная панорама – под разными углами чередой бегут горизонты. Куполом нависло большое ветреное небо – облака беспорядочно налетают друг на друга, образуя воронки, из которых валит пар, словно в чанах кипятят белье. Если перейти от общего к частному, то справа, как торт из взбитых сливок с вкраплениями красных, зеленых и золотых марципанов, раскинулся Новодевичий монастырь. Сверху виден его двор, обнесенный каменной стеной со сторожевыми башнями и надвратной церковью. Маковка колокольни на уровне глаз чуть наклонилась на бок. В любой точке квартиры маячит золотая ее головка с крестом, то левее, то правее – в зависимости от угла зрения. Со стороны кладбища – треугольный островок, зажатый между двумя улицами Большой и Малой Пироговской, словно две реки, огибают наш солидный сталинский дом. Ночью фонари сбегаются лучами вниз к Москве-реке, собираясь в пучок света в точке схода. Впереди железнодорожное полотно. Раньше товарный состав долго ехал через каждое окно квартиры, создавая по ночам уютный звуковой фон для здорового сна. Теперь здесь несутся суперсовременные поезда; дальше Третье кольцо, вертлявая в этом месте Москва-река, Воробьевы горы и вертикаль Московского университета.

Вид из окна зимой

При знакомстве с мамой, первое, что бросается в глаза, – это ее неординарная красота! По-английски – «striking beauty». Здесь ясно звучит strike – удар, и в этом вся она! Волосы с волной, и каждая прядь разного цвета, от русых, через рыжеватость в шатенку. Тонкий породистый нос с небольшой горбинкой, взрывные серые глаза, стремительный профиль, таящий не только энергию, но и некоторую опасность. Уравновешивают тревожность ямочки, которые обычно свойственны женщинам пухлым, домашним. Добавьте сюда хороший рост, прекрасной формы ноги, прямую осанку, щедрую грудь, и можно считать, что портрет готов.

Мамину красоту из окна своего лимузина оценил когда-то Лаврентий Берия, что заставило ее – москвичку, дипломницу МГУ, бежать в Киев долой от его жадных и страшных глаз. Там она вышла замуж за моего отца, отчего на свет появилась я; развелась и снова вышла замуж, когда мне было восемь лет.

Прожив в Киеве более трех десятилетий, в конце 70-х мама навсегда вернулась в свою обожаемую Москву. Вместе с ней переехал туда и мой отчим – искусствовед Владимир Павлович Цельтнер, киевлянин во многих поколениях. Как раз в это время на Крымском мосту открылся огромный выставочный зал Центрального дома художника. Директором его стал легендарный Василий Алексеевич Пушкарев. Бывший директор Русского музея в Санкт-Петербурге, где он проработал более четверти века, по навету лишился своего поста и переехал в Москву. Чтобы превратить казенное учреждение ЦДХ в живой центр современного искусства (здесь показывали кино артхауса, выступал Шнитке, пел Окуджава…), Пушкарев создал команду единомышленников. На место директора выставок он пригласил моего отчима В. П. Цельтнера, и под сенью двух открытых миру визионеров зацвел московский культурный оазис!

В самом конце 80-х, когда началась неудержимая мода на все, что made in USSR, сюда хлынули иностранцы: слависты, музыканты, певцы, литераторы, художники, галеристы, коллекционеры. Мой отчим, отлично понимавший современное, концептуальное искусство, включающее в себя философию, архитектонику, текст, звук, видео, участвовал в организации практически всех экспозиций. С началом перестройки и падением железного занавеса мастера с мировыми именами спешили устроить здесь свои выставки. Спешить следовало, а то не ровен час, опять все закроют. Так, например, В. П. курировал выставку американского художника Джеймса Розенквиста, одного из гигантов поп-арта – художественного течения, включавшего Энди Уорхола, Роберта Раушенберга, Роя Лихтенштейна и других. В молодости Джеймс рисовал рекламные щиты и однажды, сидя на лесах над Times Square, наблюдал, как под ним проехала открытая машина, в которой сидел Никита Хрущев. Розенквист гордился этой полувстречей, добавляя, что «слава богу, никакая банка с краской не свалилась на голову вашего президента!» На этом его знакомство с Советским Союзом закончилось.

Продолжилось оно во время его выставки в ЦДХ. Как-то раз В. П. пригласил художника и его помощницу Беверли в гости. В лифте ей стало плохо. Кто же знал, что наш крошечный лифт вызовет у нее приступ клаустрофобии?! Почти бездыханную, ее перенесли в квартиру, и тут она воспрянула, и оба бросились к окну. Два мощных символа древнерусской и сталинской эпох встали перед глазами американцев – Новодевичий монастырь с золотыми луковицами и высотка МГУ. (Горизонт одного из семи холмов Москвы до поры до времени оставался нетронутым – массовое строительство развернулось позже.) По чистой случайности эту атрибутику Розенквист использовал в плакате своей первой выставки в Москве, а тут, пожалуйста, – живое, дышащее, шумит, едет, звонит в колокола…

После выставки В. П. задумал написать о нем монографию. По приглашению художника мой отчим впервые оказался в Нью-Йорке, который был тогда Меккой – лучшей площадкой для исследования и погружения в современное искусство. (На Западе современное искусство «удобно» делят на два временных периода: модерн-арт – 1860–1960 и современное (contemporary) – с 1960 по наши дни.)

* * *

Итак, в 1990 году мы с В. П. оказались в Нью-Йорке и остановились в пятиэтажном доме-мастерской Джеймса Розенквиста на Чамберс-стрит в Сохо. Я, как бывалая канадка, прожившая в Монреале уже несколько лет, помогала, переводила, вводила В. П. в курс американской жизни, показывала знаменитые галереи в Сохо и на 57-й стрит. Знала я о них не понаслышке – сама сотрудничала с двумя. Розенквист был не только гостеприимным хозяином, но и вообще классным парнем, без европейского снобизма – настоящий крутой американец, как мы их себе представляли по глубоко советскому фильму «Последний дюйм», снятому по рассказу Олдриджа. Недаром в те дни В. П. напевал себе под нос: «…Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня…» Я подхватывала: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня…»

Джеймс катал нас на грузовом лифте с этажа на этаж, подолгу останавливаясь на каждом. У лифта вместо кнопок был штурвал, и Джеймс напоминал сразу моряка и пилота. Одна остановка – большая мастерская, но для его монументальных произведений, доходящих иногда до двадцати метров в длину, этого было недостаточно. Основные же пространства для работы находились во Флориде – в ангаре, переоборудованном под студию.

Вторая остановка – мастерская жены. В помещении на третьем этаже проходил ремонт. Но Джеймс не собирался проезжать мимо. Он вышел из лифта, а мы за ним. В центре была свалена груда хлама, поломанная железная кровать, ведро из-под краски, в углу стоял американский флаг. Уж на что мы с В. П. были насмотрены и подкованы в области современного искусства, но, когда Джеймс объяснил нам, в чем дело, мы несколько смутились. Оказывается, это была инсталляция великого поп-артиста Роберта Раушенберга, призванная обратить внимание общественности на американские тюрьмы и вообще – на относительность свободы.

На вернисаж Раушенберга, где выставлялись его знаменитые коллажи и несколько инсталляций, пришел Розенквист. Художники, оба патриархи поп-арта, дружили искренне, но, борясь за первенство, время от времени подкалывали друг друга. Роберт спросил:

– Ну как, мэн, что тебе больше всего понравилось?

А тот возьми да и скажи, показывая на тюремную койку:

– Вот это, старик, здорово!

После окончания выставки позвонили из галереи и попросили забрать подарок от Раушенберга. Эта анекдотичная история только доказывает, что художника следует изучать во всей красе в контексте его творчества.

Автор рядом с инсталляцией тюремной койки Роберта Раушенберга

Как-то Джеймс пригласил нас на ужин в самый дорогой ресторан Нью-Йорка. Ресторан на Парк-авеню открылся в 1959 году в небоскребе, построенном Мисом Ван Дер Роэ по заказу семьи бывших канадских бутлегеров Бронфманов.

Отправились мы туда втроем на пикапе. Джеймс за рулем. Хотя в кабину спокойно помещалось три человека, он сказал мне:

– Езжай в кузове, не пожалеешь.

Там я легла на одеяло, видно специально приготовленное для этой цели, и мы влились в нью-йоркский трафик. На каждом светофоре нас задерживали молодые наркоманы, пытаясь помыть ветровое стекло и заработать доллар-другой. Машина едва продиралась через пробки на узких аллеях небоскребов, и вершины их, словно гигантские зубные щетки еще одного поп-артиста Класа Ольденбурга, скрещивались и качались у меня над головой. Я вспомнила слова Джеймса, что Нью-Йорк – город наэлектризованный и жить в нем трудно даже неработающим, а уж работающим – так это за гранью воображения.

На Парк-авеню Джеймс отдал ключ от машины швейцару, и мы вошли в фойе. Перед входом в зал рядом с внушительным занавесом Пикассо для дягилевского Ballet Russe висело несколько пиджаков для нерадивых гостей, не соблюдающих дресс-код. Двухуровневый зал с фонтаном посредине не поразил роскошью; он был выдержан в духе скупой эстетики Миса Ван Дер Роэ. На втором уровне во всю стену висела огромная, яркая и дерзкая картина Джеймса Розенквиста «Цветы, Рыба и Женщины». Она доминировала над всем пространством и просматривалась отовсюду. Нам подали меню, и я не увидела цен. Это был особый шик – приглашенным гостям полагалось ни о чем не беспокоиться. Харизматичный Джеймс, которого все здесь знали, шутил с менеджером, официантами, представлял их нам, спрашивал о реакции посетителей на картину. Делал он это, конечно, для В. П. – что называется, показывал будущему автору первой монографии о нем в России товар лицом. Менеджер отчитывался:

– Картина всем нравится, но иногда нарекания вызывает скользкий рыбий глаз. Женщины и цветы нравятся безоговорочно!

– Главное, чтобы нравилось этому парню! – сказал Джеймс, указывая на В. П.

Я переводила… Смотрелся В. П. в Америке на все сто! Американская непринужденность пришлась ему по вкусу, хотя сам он выглядел здесь чистокровным европейцем, кем, собственно, и был.

После аргентинского стейка с лесными грибами, русского салата, который оказался нашим оливье, десерта для меня и сигар для мужчин Джеймс вскользь упомянул, что стена, на которой висит его картина, – знаковая.

Тут он на минуту отвлекся с официантом, а В. П. сказал мне:

– Кстати о знаковой стене… Совсем забыл… Ведь у меня для тебя подарок – кусок хорошо тебе знакомой Берлинской стены! – (Падение стены произошло за год до этого разговора в 1989 году. Обломками торговали в сувенирных лавках.) – Напомни, когда мы вернемся в Монреаль.

Как рассказал Джеймс, с самого начала стена в ресторане предназначалась для серии картин мэтра абстрактного искусства – Марка Ротко. (Впервые в России его работы были представлены в 2010 году в галерее «Гараж», принадлежавшей тогда Дарье Жуковой и Роману Абрамовичу.) Отношения у художника с заказчиком не сложились. Как я узнала позже, история эта оказалась трагичной.

А в тот вечер Джеймс не был расположен говорить о другом художнике. Ему хотелось говорить о себе, о своих планах, о будущей книге. Время от времени мы поглядывали на панно, дивясь колоссальной энергии, из него исходящей. В. П. спросил, как сам Джеймс понимает свою картину. Тот на секунду задумался, а потом начал хохотать и хохотал долго.

– Извините, ребята, – сказал он, отдуваясь, – я тут кое-что вспомнил. Однажды мы здорово надрались в мастерской у Боба (Раушенберга), и он вдруг вздумал показать мне свои новые работы. Мне понравилось, но я сказал, что не уверен, что понимаю их. Тут Боб разразился каким-то инфернальным смехом. А потом говорит: «Ты что, всерьез думаешь, что я их понимаю?!»

Джеймс опять стал покатываться, и В. П. вместе с ним. И так это у них дружно получалось, что я подумала, что книга обязательно будет издана. (Книга действительно появилась на свет, но уже после смерти В. П.)

Посетители за соседними столиками сначала вежливо улыбались, но смех заразителен, и скоро они присоединились к общему веселью. Официанты едва удерживали подносы. Над головами плавало облако сигарного дыма, и хотя известно, что означает смех без причины, это только подливало масла в огонь, а с картины пялилась рыба, смотрела женщина и цвели цветы.

Владимир Павлович Цельтнер и Джеймс Розенквист на фоне картины последнего

2

Параллельно с разбором книг надо было искать квалифицированных рабочих. Квартира требовала капитального ремонта, но я не хотела нарушать, а вернее разрушать, еще недавнее пребывание здесь родителей и мое собственное в их компании. Здесь была «моя Москва» – все остальное находилось в Монреале. Поиски подрядчиков по рекомендациям друзей не привели к каким-либо результатам. В строительстве нашего дома ранней постсталинской эпохи использовали любые подручные материалы, отчего технология непредсказуемо менялась из комнаты в комнату, от стенки к стенке. Приходили кустари-одиночки, пугались неизвестной начинки наших стен и, если даже решались произнести хотя бы приблизительную цену, то никакой уверенности, что они с этим справятся, не было. Вызывали фирмы – те, как сговорившись, предлагали начать жизнь сначала – все обнулить и оголить, включая в приличном еще состоянии дубовый паркет и «родные» межкомнатные двери – сделать все, чтобы стереть память.

Однажды в студеную пору своей юности я решила поменять жизнь, вырвать себя с корнем из земли, расправить крылья, надуть паруса, и, превратившись в странника, в перекати-поле, устремиться… куда-нибудь. Повинуясь зову, я в первый раз перелетела Атлантический океан и приземлилась в Северной Америке, где задержалась на долгие годы, где сформировалась как художник-монументалист, где родила и вырастила детей. А потом в какой-то книге о жизни рыб я прочитала о нересте и подумала, что это про меня. Из Википедии: «Все лососевые нерестятся в пресной проточной воде – в реках и ручьях. Бо?льшую часть жизни они проводят в морских водах, нагуливая вес, и, когда наступает срок, возвращаются в те же самые места, где родились сами».

Как-то раз в штате Орегон друзья, которых я весьма удачно познакомила когда-то, возили нас по великолепию орегонской природы: мощные водопады, горы со снежными вершинами, действующий вулкан, зачарованные морским туманом леса с огромными деревьями, холодный буйный океан, гигантские, изъеденные ветрами черные камни. В пешеходном переходе под горной рекой круглые окна с толстыми стеклами по стенам обеспечивали просмотр глубинной жизни. Я замерла… Вот так встреча! В стремнине горной реки, да такой, что сдвигала и переворачивала валуны, против течения шел на нерест тихоокеанский лосось! Его откидывало, било о камни, смывало, а он упорно продвигался вперед. «Глупые рыбы!» – думала я.

– Эй, сколько можно?! У нас еще целая программа впереди! – кричали друзья.

Они уже давно стояли у выхода из туннеля. Я начала было продвигаться к ним, но у каждого окна застревала снова, загипнотизированная ошеломляющим зрелищем самоубийства рыб, происходящим на моих глазах. Ко мне подошла Наташа. В юности она училась в хореографическом училище и была одной из самых стильных девочек Киева. Знакома я с ней тогда не была, но даже сейчас перед глазами – весенний Город, ожившая толпа, сбросившая наконец зимнюю одежду, девочка, идущая вниз по Прорезной улице на Крещатик – балетная походка, розовый вязаный берет и зеленые расфокусированные глаза в не портящих ее очках. Похожая на ангелов с фресок Мелоццо да Форли, она была вполне практикующим чертенком! К тому времени с балетом у нее было покончено – мало кто выдерживал чудовищную нагрузку хореографического училища и становился профессиональным танцором. К окончанию школы из нормального класса в тридцать учеников оставалось от силы человек пять. В наш одиннадцатый класс художественной школы ее привел старший брат – замечательный художник.

Изнывая от скуки, уже целую четверть мы дрючили академическую постановку. Позировал пожилой натурщик в набедренной повязке, с дряблыми мышцами, в классической позе – опорная нога и в противовес ей палка для баланса. Увидели? Скука смертная! Преподаватель вышел в коридор к визитерам, оставив дверь приоткрытой. Там они стояли и разговаривали среди гипсовых скульптур всех на свете богов и философов, их носов, губ, капителей и ваз. Блондинка с тонкой талией и слишком круглыми для балерины бедрами, в берете на один бок искала кого-то глазами. Оказалось, меня, потому что наш преподаватель, ошибочно принявший ее за ангела, посоветовал не дружить с ученицей с дисциплинарными недостатками, и она хотела точно знать, с кем именно ей общаться.

Она подходит ко мне сзади и тоже смотрит.

– Мусечка, – говорит она, – никогда не знаешь, что произведет на тебя впечатление!

Тут подтянулись мой муж с Яриком, похожим на Высоцкого.

– Ты что, нереста никогда не видела? – спрашивает он и заливается своим «от всей души» смехом.

– Никогда! Это же сизифов труд!

– Наоборот, их труд никак не назовешь бесплодным. Они же идут рожать, – говорит муж.

– Икру метать, – уточняет Ярик.

– Миграция лосося – так же как у нас когда-то была эмиграция, – говорит Наташа, не отрывая изумрудный свой взгляд от рыб. – Это какое-то самоубийство ради потомков…

– …которые никогда этого не оценят, – смеется Ярик.

Вполне возможно, что после этого поразившего меня зрелища зародилось у меня вздорное желание запустить Время в обратном направлении. Видно, пришла для меня пора нереста без репродуктивной функции – смертельный поход против течения назад к месту рождения. Я слышу, я иду…

* * *

К концу восьмидесятых я стала жить, как всегда хотела, то есть на две страны. Перестройка совпала с моей личной свободой, дети пошли в школу. Мне особенно нравилось возвращаться в Москву из-за пленительных трюков, которые вытворяло здесь со мной Время. Я включалась в игру: хотелось обвести его вокруг пальца – кто кого! Счет менялся – то Время обгоняло, то я догоняла, и на долю секунды мы шли вровень, но силы были неравные. Один из трюков состоял в том, что, когда уезжаешь далеко и надолго от родного дома, который помнит тебя молодой, время замедляется и становится твоим союзником, – в каком возрасте уехал, в том и законсервировался. Возраст в московском пространстве обернулся константой, и не важно прошло ли с того момента десять, двадцать, тридцать или сорок лет… В этом городе я воспринимала себя тридцатилетней – возраст, когда я решилась провести черту между «до» и «после».

В Канаде, где время текло своим чередом, я менялась и взрослела в соответствии с законами бытия… По сравнению с бешенным ритмом Москвы, моя монреальская жизнь напоминала жизнь отшельника, чуть ли не Франциска Ассизского, особенно по утрам, когда я в батистовом халате с цветами по светло-лиловому фону кормила в саду пестрых птичек, и они клевали из рук, садились на плечи, задевали крыльями. Вот почему через много десятилетий, в проклятом крысином 2020 году, привыкать к самоизоляции было не слишком трудно, а с походами на выставки и концерты, где залы разрешали заполнять на 25 %, и дружеским ужином после московский карантин казался мне круче канадских тусовок.

С каждым моим возвращением Москва радикально менялась, и я не всегда узнавала ее. То это была Москва лужковская – с дурновкусием «башенок», субкультурой палаток у каждой станции метро, то чистая, ухоженная собянинская – с велосипедными дорожками, роскошными парками, отличной транспортной системой. В мое отсутствие нишу, которую я выстраивала, затягивало паутиной, но, возвращаясь, я напоминала о себе, пыталась наверстать упущенное, вписаться в обновленное пространство. В конце концов, все эти перелеты-наезды-переезды так запутали меня, что я совсем смешалась. Раздвоение личности было налицо, пока, правда, без серьезных психических последствий. Как-то в одном интервью Иосиф Бродский обмолвился, что «при существовании в двух культурах легкая степень шизофрении является не более чем нормой». Однажды, проснувшись, я увидела колокольню Новодевичьего монастыря и изумилась. По всем подсчетам полагался мне вид на реку Святого Лаврентия, которая в нашем монреальском околотке была так безбрежна и полноводна, что получила здесь название озера Святого Людовика.

Вид на озеро Святого Людовика

* * *

За время нашей жизни в Канаде мы с мужем побывали во многих странах – иногда по работе, иногда в отпуске, но я бы скорее назвала это вылазками, – основная жизнь проистекала в Монреале и Москве. Дети росли и менялись, мы с мужем взрослели, мир тоже не стоял на месте – время от времени в нем вспыхивали локальные конфликты и войны, маленькие и побольше, влекущие за собой изменения в экономических графиках и географических картах.

То, что мое поколение вступило в пору старения, дал мне понять однажды дежурный травматолог, осудив мое поведение, которое, по его мнению, не соответствовало почтенным моим годам. Дело было так: оказываясь в Москве летом, я, спасибо наступившим переменам при мэре Собянине, обязательно брала напрокат велосипед и ездила по набережным, задыхаясь от любви к этой привычно-непривычной красоте. Как-то раз я притормозила, чтобы сделать селфи на фоне «декоративных» дымящихся труб теплостанции и Сити, архитектура которого мне очень нравилась, – такой цельный, сбитый вместе «натюрморт», возвышающийся над Москвой и задающий городу новый масштаб. Я так увлеклась, что тяжелый велосипед упал мне на ногу, и я взвыла от боли. Еле доковыляла до травмпункта, где мне сделали рентген и не нашли ни перелома, ни трещины. Заполняя карточку, врач дошел до года рождения и… воскликнул:

– Кто же в таком возрасте ездит на велосипеде, да еще и на «чужом»?

Я обалдела, настолько по нормам последних десятилетий в Северной Америке подобное замечание считалось бы неуважительным, политически некорректным.

– Где вы живете? – продолжал заполнять карту врач.

Чтобы веско ответить, мне обычно нужно слегка затормозить, но тут я нашлась сразу и парировала:

– Живу я, молодой человек, напротив Новодевичьего кладбища и не спешу жить напротив своего дома.

Пока сестра накладывала повязку, врач все хихикал. Остановится, потом вспомнит и опять: хa-хa-хa. Смешливый оказался! Я не обижалась.

Временами трудно было понять, попала ли я в прошлое или в будущее. С одной стороны, я приезжала из той демократической, свободной и богатой страны, по примеру которой в 90-е годы мои соотечественники стремились построить свое будущее. Чтобы преуспеть в демократии, необходимо, как мне казалось, променять очень приятное, райское чувство единомыслия, почти истребленное в нулевые, на суровый индивидуализм Запада, что на самом деле и было свободой – не слишком комфортной, заставлявшей тяжело и терпеливо учиться без гарантии на успех.

При критическом на свое горе уме я уже успела переболеть детской болезнью безоговорочной приверженности западному образу жизни, поэтому в Москве мне порой казалось, что попала я в группу приготовишек – состояние, в котором пребывали тогда многие мои знакомые. Они спрашивали совета – ехать не ехать, начинать бизнес не начинать, и если да, то какой, как живут, как зарабатывают, как купить дом, где учить детей и т. д. Советов я не давала, никого не поучала, тем более что энтузиазм, с которым Россия входила в новую жизнь, та энергия, с которой начала раскручиваться сдавленная десятилетиями пружина, заворожила весь мир! Меня – индивидуалиста, прибывшего из общества индивидуалистов, тоже захлестнула эта коллективная воля, и не сказать, чтобы мне это не понравилось. Я снова и снова проживала удивительную грамматику английского языка – в данном случае Past Perfect Tense (прошедшее совершенное время), оказавшееся для меня далеко не завершенным!

Кто только не попадал тогда под обаяние новой здешней жизни – президент Рональд Рейган, гарвардская профессура, желавшая выскочить из академической рутины, мелкие коммивояжеры в поисках ранее недоступных рынков, инженеры, музейщики, творческая богема. На новостном канале CBC я наблюдала, как лучшая в те времена канадская журналистка Барбара Фрам ведет передачу с Красной площади. Барбару, умирающую от лейкемии, события в России подняли с постели, и она – настоящий профессионал – на пороге смерти с горящими глазами повторяла в микрофон: «История делается здесь и сейчас! Здесь и сейчас!»

Что же было говорить мне, разочарованной не столько западной демократией, сколько собой в этой демократии?!

3

На первый взгляд Канада мне понравилась. Несмотря на сходство климата и природы с российскими, все здесь было иначе. Разве не к этой инаковости стремилась моя душа?!

«Хай будэ гирше, абы инше», – любила повторять наша домработница Ганя. На этих словах она замирала и смотрела вдаль немигающим взглядом.

Знакомство с инаковостью страны вначале насыщало мое любопытство, но параллельно мне необходимо было находить что-то знакомое, родное из прошлой жизни, как например, «травки, цветочки», которые упомянула внучка Льва Толстого, когда мы встретились с ней в Риме… В детстве ее называли Татьяной Татьяновной, так как мать ее – дочь писателя – тоже звали Татьяной. Об этом мне рассказала моя тульская бабушка Н. А. Калашникова, – почти ровесницы, они приятельствовали в юности. Передавая мне копию старой фотографии, где все они красивые и молодые на прогулке в Ясной Поляне, она просила поискать Т. Т. в Риме. До нее дошли слухи, что Татьяна замужем за итальянским графом Альбертини.

Найти графиню оказалось нетрудно, она была президентом Красного Креста с офисом на Виа Венето. Более ухоженной пожилой дамы я в жизни не видела. Накануне она вернулась из Америки, где хоронили Александру Львовну Толстую, ее тетю. Говорили мы с ней о ностальгии, которую она, как мне показалось, остро ощущала.

– Ничего, вы едете в Канаду, это вам не Италия, – с некоторым пренебрежением сказала она. – В Канаде все очень, очень похоже на Россию – те же цветочки, те же травки…

И все же Канада совсем не была похожа на европейскую часть России. Я скучала по уютным городским паркам с большими садовыми скамейками, на которых в пору моего детства болтали между собой няньки, пока их подопечные играли в песочнице. Няньки лузгали семечки, и асфальт перед ними был причудливо покрыт шелухой; в солнечный день казалось, что она переливается узорами восточных ковров. Но Канада не Европа, не Москва, не Киев – там в цене дикая природа, парков в моем понимании не было, а в лесопарках по выходным происходили народные гуляния с дымом от барбекю, но не тем, что дым отечества, а с сильными запахами мультинациональных блюд, которые с непривычки мне не нравились. Я попробовала прогуливаться с новорожденным сыном в гипермаркете среди полок до потолка, заполненных всем, да не тем, – а даже если и тем… Я присматривалась к лицам. Толпы людей и… никого! Никто ни на ком не задерживает взгляд – никто, и я тоже. Они чужие и мне, и друг другу, их ничего не связывает, нет любопытства, ноль общих ассоциаций, нет «Двух капитанов», нет «Дикой собаки Динго», нет «Кортика», даже общих врагов нет. Редко, очень редко кто-нибудь задержит взгляд – и тут же: «Ах, простите, ошибка, я не хотел нарушать ваше личное пространство!»

Канадцы, несмотря на изобилие рас и народов, долго казались мне достаточно однородной массой, и все же постепенно индивидуальные черты стали проступать, как фото в проявителе, удивляя иногда неожиданными результатами.

Как-то раз в университете, где я читала лекции по русскому авангарду, я познакомилась с преподавательницей живописи – англичанкой «с лица необщим выраженьем». После занятий ее встречал муж, итальянский физик. Несколько раз они подвезли меня домой, и вскоре мы получили приглашение в гости. Кроме нас была еще колоритная супружеская пара – молодой японец-керамист с женой-американкой – профессором политэкономии, старше его на ощутимые годы. Когда она смеялась, часто невпопад, казалось, что она близка к истерике. Судя по всему, компания была нашего круга, и мы надеялась расширить светское общение. Мы оказались абсолютно не подготовлены к тому, что у интеллигентных людей, как мы это понимали в СССР, взгляды окажутся настолько несовместимы с нашими, что дело чуть не кончилось дракой. После вялого с нашей стороны разговора о преимуществах социализма (наш пост-сталинский советский они за социализм не считали), начался спор.

– Испортили гениальную идею, – сетовала жена японца. – Вы говорите, Сталин убийца? Да он построил вам самую справедливую страну, победил фашизм…

– А ГУЛАГ, а расстрелы?

– Вот скажите, – профессорша ткнула своего японца пальцем в лоб, – если у вас на лбу сидит комар, а я, желая его убить, чтобы спасти вас от укуса, промахнулась и стукнула вас по лбу молотком, я убийца?!