скачать книгу бесплатно

Но была еще одна грань личности Рипке-младшего, не совсем укладывающаяся в представление о советском офицере. Молодым человеком, в 26 лет, он примкнул к созданной в 1923 г. Русской общине имени Иисуса Христа Лютеранского и Реформаторского вероисповедания. В 1929 г. эта община получила в свое пользование здание лютеранской церкви Св. Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова. С первых дней своего членства в общине Николай Рипке проявил себя активным прихожанином. 6 сентября 1923 г. и в мае 1924 г. он ведет протокол «общего собрания учредителей»

. Его имя за № 1 стоит среди 11 членов инициативной группы Русской общины на заявлении в Отдел Управления Петрогубисполкома от 27 августа 1923 г.

Сложно определить, сколько времени Н.В. Рипке находился среди лютеран. Быть может, с началом репрессий в 1929 г., или даже раньше, он покинул приход и стал тайным верующим или вообще отошел от Церкви. Тем более, он кадровый военный, а быть христианином в то время было небезопасно.

Из воспоминаний дочери Ирины известно, что на Троицкой ул., 3, он жил с женой Еленой Алексеевной и ребенком. По крайней мере, до 1930-х гг. В адресных книгах Ленинграда за 1934 и 1940 гг. его имя вообще отсутствует. Еще до войны семья переехала на Невский пр., 102. Во время войны Рипке служил на Балтийском флоте

, начальником финансовой части Управления тыла Балтийского флота. Дослужился до звания майора интендантской службы, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды.

«В работе трудолюбив, – писало командование, давая характеристику Н.В. Рипке. – Лично дисциплинирован. К порученному делу относится не по-казенному, а с полной отдачей всех своих способностей и желаний». «С первых дней Отечественной войны т. Рипке исполняет обязанности начальника финансовой части Управления Тыла ЛВФ. Благодаря своему исключительному трудолюбию и знанию дела не имел ни одного срыва финансового обеспечения довольствующихся воинских частей. Во время передислокации из Шлиссельбурга в Новую Ладогу, из Новой Ладоги в Ригу и из Риги в Куресааре т. Рипке финансовую работу не прекращал, а находил возможности обеспечивать выплату денежного содержания личному составу, находящемуся в разных городах, и производить денежные операции отделений тыла с поставщиками. На всем протяжении своей службы на КБФ т. Рипке не имел замечаний ни по работе, ни по дисциплине, являясь по существу образцовым офицером в этих вопросах»

.

После войны Николай Владимирович работал бухгалтером. Дополнительная информация об этом человеке неожиданно открылась в книге Натальи Леонидовны Ивановой (доцента РГПИ им. Герцена) «История малой Родины – Сестрорецк». Дело в том, что дочь Н.В. Рипке Ирина Николаевна после войны переехала в Сестрорецк. Здесь она работала учителем географии в школе № 434, активно занималась общественной работой: возглавляла отделение общества Красного Креста, была членом общества «Знание» и читала лекции в цехах Инструментального завода имени С.П. Воскова. Ирина Рипке ушла из жизни в 2010 г.

Об Ирине Рипке в этой книге написано немного. В частности, что она родилась 20 декабря 1922 г. в Ленинграде, таким образом, подтверждается, что Троицкая ул., дом 3, кв. 15 в детстве был и ее адресом

.

Дом № 3 по улице Рубинштейна связан и с именем М.Е. Бульмеринга – родственника архитектора К.К. Бульмеринга, по проекту которого возведено упомянутое ранее здание кирхи Святого Михаила на Васильевском острове. В своих «Воспомина ниях», выложенных на сайте Архива Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, описывая события 1918 г. в Петрограде, Михаил Евгеньевич пишет о своем переезде из Царского Села, где на Средней улице он имел дом № 5, на квартиру матери: «Днем, сдав ключи заведующей приютом, грустные, побродив последний раз по комнатам, где мы так хорошо, роскошно и мило жили, где провела детство наша Ирина (дочь М.Е. Бульмеринга. – Авт.) и где мы были 16 лет так счастливы, покинули и переехали в Петербург на Троицкую, дом 3, кв. 6, к моей матери. Очень тяжелое чувство переживали мы, покидая собственный дом, я чувствовал, что не вернусь в него более. Квартира моей матери была довольно большая, и нам места было довольно».

Из дальнейшего описания становится известно, что в этом доме был парадный вход и черная лестница. В советское время в доме появился заведующий, которому жильцы, уходя, сдавали ключи от своих комнат.

Свой быт в 1920 г. Бульмеринг описывает так: «Летом мы рубили барки на Фонтанке по колено в воде, запасаясь дровами на зиму. Таскали огромные доски – чурбаны в 5-й этаж и с Ириной пилили по ночам. В квартире я сжег две двери за неимением топлива. За водой ходили в нижний этаж по три-пять раз в день, а лестница в 123 ступени. Поселили у нас коммунистов, и тут приходилось переносить унижения, открывая им входные двери и убирая уборную, и очень осмотрительно разговаривая»

.

В 1920 г. семья Бульмеринг под чужой фамилией бежала в Ригу к родственникам. Мать Михаила Евгеньевича Бульмеринга, вдова героя Крымской войны и генерал-губернатора Керчи, умерла в ночь на 18 сентября 1920 г. и с большими трудностями была похоронена в склепе рядом с церковью на Смоленском армянском кладбище.

О своей матери Бульмеринг писал так: «Моя мать, София Герасимовна Бульмеринг, урожд. Сумбатова, дочь полковника и внучка генерала, тоже из военной семьи, которые воевали с горцами. Князья Сумбатовы из армян, и предок матери (очень дальний) последний царь армянский»

.

На сайте «Офицеры русской императорской армии» содержится информация об авторе воспоминаний: «…даты жизни 23.05.1863–1941, лютеранин, общее и военное образование получил в Пажеском корпусе, был выпущен корнетом в 44-й Драгунский нижегородский полк. К 1913 г. дослужился до звания полковника. В годы Первой мировой войны выполнял должность штаб-офицера для поручений V класса сверх штата при Главном управлении Государственного коннозаводства. В эмиграции жил во Франции. В 1936 г. был избран председателем Полкового объединения. Умер в Брюсселе. Награды М.Е. Бульмеринга: ордена Святой Анны III степени (1904 г.), Святого Станислава II, I степеней (1905 г.), Святого Владимира IV степени (1916 г.)».

Такова судьба двух лютеранских семей, проживавших в доме № 3 по Троицкой улице.

В адресных книгах «Весь Ленинград» за 1925–1926 гг. нам встретилось имя еще одного старожила дома, вдовы врача, Шарлотты Ивановны Адамс, проживавшей здесь с дореволюционных времен

. В 1920-х гг. в доме проживали врач С.И. Базаревкая

, артист А.Г. Богданов

, советские служащие В.К. Анжар, А.И. Акимов, И.Ш. Басс

. В 1930-х гг. проживали инженеры В.Б. Битенский

и Л.В. Пашков

, технолог А.А. Каперт и врач М.А. Петров

, музыкант К.Н. Кондратьев, преподаватель О.Н. Левакоская, бухгалтеры И.В. Мелузов и П.С. Норкин

, портниха Е.М. Лахомина и счетовод Н.А. Волков

, служащая Мурманской железной дороги Т.И. Коваленко

.

В адресных книгах «Весь Ленинград» нам не раз встречалось имя Ольги Александровны Горкуша, предки по линии мужа которой проживали в этом доме с конца XIX в.

Конечно же, этими именами не исчерпывается список выявленных нами в ходе поиска жильцов дома. Но на одном из них хочется остановиться особо. Речь идет об Ольге Анатольевне Макаровой

, занимавшей скромную должность чертежницы. Она – мать будущего выдающегося артиста балета Аскольда Макарова. С этим домом связаны первые 20 лет его жизни: детство, отрочество, юность.

Он родился 3 мая 1925 г. на Волге, в местах поистине былинных. Стоящий на возвышенности хутор Ново-Массальское Тверской губернии, принадлежавший предкам Макаровых, окружали поля, перелески. К одноэтажному деревянному дому с двумя флигелями вела тенистая аллея берез и дубов – непременное украшение родовых гнезд. Да и имя ему дали древнерусское – Аскольд. Через год после рождения сына его мать Ольга Анатольевна переехала в Ленинград. Вместе с ними в наш город перебрались ее родная сестра Зинаида с сыновьями Анатолием и Арсением, двоюродными братьями Аскольда. Зимой дружная семья обитала в огромной комнате в пятикомнатной коммунальной квартире № 5. Как пишет автор монографии, посвященной Аскольду Макарову, М.А. Ильичева: «Детям, жилось весело. Взрослые, еще совсем молодые, то и дело устраивали для них игры, танцы, костюмированные вечера. Зинаида была великой выдумщицей и мастером на все руки. Часто приходила в гости тетя Аскольда Анна Михайловна Щевелева, старинный друг семьи. Она работала в театральных пошивочных мастерских на улице Зодчего Росси. Там же помещалось Хореографическое училище и репетиционный зал балетной труппы Академического театра оперы и балета. Анна Михайловна была замечательным костюмером, шила „пачки“ балеринам, в том числе самой Марине Семеновой. Она-то и начала водить Аскольда с братьями в музыкальные театры. Это с ее легкой руки все трое стали позднее артистами балета»

.

А.А. Макаров

Настало время идти в школу. Ближайшая общеобразовательная школа располагалась на Фонтанке в монументальном здании бывшего Екатерининского института, построенном по проекту Джакомо Кваренги (ныне филиал Российской Национальной библиотеки). Здесь Макаров проучился недолго – всего один год. В 1933-м его приняли в Хореографическое училище. М.А. Ильичева рассказывает в своей книге об обстоятельствах, предшествующих этому судьбоносному для Аскольда Макарова событию: «Мальчик и не понял хорошенько, что еще до приема он с тетей Анной Михайловной бывал в квартире на Бронницкой улице у самой Агриппины Яковлевны Вагановой – художественного руководителя балетной труппы Академического театра оперы и балета, педагога ведущих балерин. Что это она заставила его натянуть ногу, оглядев пронзительным и ясным взором; спросила, как он вообще учится, и, услышав, что мальчик ленится читать, усмехнулась и, чуть шепелявя, заметила, что с мальчишками это бывает. Вероятно, Ваганова одобрила данные Аскольда. Во всяком случае, он попал в списки принятых»

.

Удивительно, но в будущем выдающийся артист балета на первых порах особой тяги к танцам не чувствовал. Он коллекционировал спичечные коробки, играл в «чижика»… Но мать, не строя далеко идущих планов, хотела, чтобы сына научили двигаться, избавили от некоторой косолапости. Аскольда соблазняли участием в спектаклях, которые ему так нравились, что он согласился.

«В одном классе с ним – пишет М.А. Ильичева, – оказались Маша Мазун, Люба Войшнис, Игорь Бельский. Наперсник детских проказ и юношеских авантюр Аскольда – Игорь Бельский, впоследствии превратился в видного характерного танцовщика, а затем и хореографа. В Макарове Бельский увидел героя первого своего балета.

Но пока они были просто мальчишками и девчонками. С девяти утра и до четырех-шести вечера за толстыми каменными стенами творения Карла Росси они мечтали о свободе улиц, скверов, дворов. После уроков они выбегали в темные сводчатые коридоры и играли в футбол. Мяч заменяла кощунственно согнутая пополам балетная туфля».

Питомцы балетной школы назывались тогда воспитанниками, и название было неслучайным. Проходя по коридорам, педагоги и артисты не упускали случая сделать замечание ученику, не поклонившемуся учителю. Здесь прививалось почтение к старшим, уважение к их знаниям, опыту…

Издавна в Хореографическом училище по основной дисциплине выставляются три оценки: первая – за профессиональные данные, вторая – за отношение к делу, третья – за успехи. У первоклассника Макарова отметки были однозначны.

Но где-то в середине года между двойками вклинилась скромная тройка, затем все двойки обернулись тройками, а на экзамене и вовсе произошло чудо: комиссия, в которую входили именитые педагоги, известные танцовщики, преподающие в училище, поставили Макарову четыре, что случается в первом классе нечасто.

Рывок из отстающих в лидеры выявил острое желание мальчика двигаться вперед. Да и природные данные оказались не так уж плохи. Достоинством Макарова стал «большой шаг» – балетная категория, оценивающая высоту, на которую танцовщик или танцовщица способны поднять вытянутую ногу. А поняв кое-что в сути специальных упражнений, Аскольд старался выработать недостающие качества.

Со второго года обучения он вместе с одноклассниками стал участвовать в спектаклях Академического театра оперы и балеты (ГАТАБа). Особенно почетных партий на его долю не выпадало. В балете «Щелкунчик», где состоялся первый выход Макарова на сцену, классической партии маленького кавалера в pas de trois ему не поручили. Как большинство сверстников, он натягивал на себя серый комбинезон с пришитым сзади хвостом, надевал ушастую и усатую голову-маску и топтался на сцене вместе с другими подданными Мышиного короля. В костюме и маске было жарко, хвост путался в ногах, но Аскольд с азартом играл в сказочную военную игру.

Многим балетам требовались два мальчишки: в прологах «Ледяной девы» и «Утраченных иллюзий», в «Дон Кихоте». Основная задача этих мальчишек – быть активными зрителями развертывающегося действия. Здесь Макаров привыкал к сцене, чувствуя себя одним из многих, но тоже важных созидателей театрального зрелища.

«Первым настоящим танцем, в котором выступил Макаров, пишет его биограф, была детская мазурка из балета „Пахита“. Первый раз ученик Макаров выступил в этой мазурке в 1935 году в Доме писателя и запомнил это на всю жизнь, потому что среди публики был сам Корней Чуковский. Будучи учеником третьего класса, Макаров танцевал детский танец в последнем действии балета Л. Лавровского „Фадетта“, который шел на сцене Малого оперного театра. В 1938 году В. Вайнонен возобновил „Раймонду“, где Макаров изображал одного из сарацинских мальчиков.

Наступал переходный возраст. Аскольд начал вытягиваться. К „маленьким“ он уже не подходил по росту, а в „большие“ не мог быть зачислен как ученик средних классов…

В средних классах на переменах уже не играли в футбол. На скользких паркетных полах, покрытых красной мастикой, которая пачкала балетные туфли, каждый по очереди вертел пируэты. Остальные считали число поворотов, замечали недостатки формы. Это была увлекательная игра, дополнительная тренировка и учеба одновременно.

На старших курсах Аскольду Макарову не раз пришлось выступать как в шедеврах старинного репертуара, так и в постановках современных балетмейстеров. Среди преподавателей, сыгравших заметную роль в становлении юного танцовщика, были Л.С. Петров, солист Академического театра оперы и балета, А.И. Пушкин, исполнитель сольных и ведущих партий в классических балетах, Н.А. Иосафов и Н.П. Ивановский – ветераны петербургско-ленинградской сцены. (Н.П. Ивановский позже многие годы был художественным руководителем училища). А.В. Лопухов, сотрудник своего старшего брата балетмейстера Федора Лопухова, Б.В. Шавров, видный классический танцовщик»

.

До выпуска оставалось два года, когда грянула война… Новый учебный год начался уже в деревне Платошино, недалеко от Перми, куда эвакуировалось училище совместно с Театром оперы и балета имени С.М. Кирова. Здесь не было рядом родителей, домашнего уюта, залов, удобных для танцев. Но занятия продолжались… В выпускном спектакле в Перми Аскольд Макаров с успехом выступил с вариацией Зигфрида из «Лебединого озера»… В 1943 г. пришла радостная весть о прорыве блокады Ленинграда. А вскоре к Аскольду приехала мать, о которой он долгие месяцы ничего не знал. Ольга Анатольевна рыла окопы на подступах к городу, готовила оборонные маскировочные средства в огромной мастерской под крышей Кировского театра, в зале имени театрального художника А.Я. Головина, где раньше писались декорации.

А в 1944 г. получен приказ о реэвакуации и балетные артисты вернулись домой в родное здание на Театральной площади и в репетиционный зал на улице Росси. Тогда же Аскольд Макаров с братьями снова вернулся в свой дом на улице Рубинштейна

. С этим домом связаны и первые партии, исполненные А. Макаровым на сцене Кировского театра. В 1946 г. на премьере «Золушки» он выступил в классической вариации четырех сверстников принца. В «Весенней сказке» молодой артист вышел уже в «двойке»: Северный (Макаров) и Южный ветер (В. Рязанов) налетали на Доброго молодца, забредшего в лес. В «Бахчисарайском фонтане» Макаров танцевал в «двойке» юношей, соревновавшихся в фехтовании. В 1947 г. Макаров принял участие в смотре творчества молодежных театров РСФСР, выступив в партии Гения из «Конька-Горбунка» – одной из труднейших в мужском репертуаре. Успешно пройдя все туры смотра. Он стал его лауреатом. Впереди танцовщика ждали новые вершины (непревзойденные партии в балетах «Спартак» и «Клоп»). Таким образом, дом № 3 на улице Рубинштейна связан с начальным, но очень важным периодом жизни Аскольда Макарова – этапом становления мастера

.

Многие годы спустя после переезда танцовщика на новое место жительства в доме на улице Рубинштейна продолжали жить его двоюродные братья Анатолий и Арсений, также талантливые артисты балета, выступавшие и на сцене Кировского театра, и в танцевальном ансамбле Гербека…

Еще об одном обитателе дома, историке античного мира, своем учителе М.Н. Ботвиннике, рассказала автор очерка о Троицком переулке Н.Р. Левина в уже ранее цитируемой книге «В одном из переулков дальних». Она пишет, что: «…до сих пор на медной табличке квартиры 10 можно прочитать: Марк Наумович Ботвинник. У него не было высоких титулов и ученых степеней, после него осталось не много печатных трудов, но он был значительным и, как сейчас говорят, „знаковым“ явлением русской культуры второй половины ХХ в. Он оказал очень сильное влияние на своих слушателей и собеседников, а через них – и на тех, кому уже не пришлось его видеть и слышать».

Он преподавал латынь в Педагогическом институте им. Герцена, а в 1950-е гг. в 189-й женской школе, и автору цитируемой книги посчастливилось быть его ученицей.

«Ему, – как отмечает Н.Д. Левина, – было тогда 35–36 лет. И нам, пятнадцати- и шестнадцатилетним, он казался пожилым человеком. Он был очень худой, очень высокий, сутулый от своего роста и худобы.

В нем не было ничего типично учительского: важности, значительности, властности, строгости. Это был чудак, Кюхля, человек другой породы. Сам предмет его казался чудачеством в нашей советской школе. Мы тогда ничего не знали о своем учителе, кроме того, что его дочки-двойняшки, Эмма и Наташа, учатся в нашей школе, в третьем классе. Мы понятия не имели, что он сидел в лагере, что у него туберкулез и что умные, образованные люди, не нам чета, считают за честь знакомство с ним. М.Н. Ботвинник умер в 1994 г. Спустя три года вышел сборник, посвященный его памяти. Там есть и воспоминания моей одноклассницы, Б.А. Зарайской, с которой в январе 2008 г. мы вместе были в этом доме, в гостях у дочери Марка Наумовича, Натальи Марковны. Она унаследовала профессию своего отца: преподавала древние языки в университете и в классической гимназии. Как и отец, она была человеком талантливым, ярким, открытым, готовым помочь любому. Такой же была ее мать, Ирина Павловна. Сколько разных, порой совсем посторонних, чужих, буквально „с улицы“, людей, подолгу, иногда годами, жили в их квартире. Одни становились друзьями, а некоторые вдруг исчезали, унося что-нибудь с собой. И как легко и весело, как о забавных происшествиях, случившихся где-то и с кем-то, Наталья Марковна вспоминала об этом. Слушая замечательные рассказы этой обаятельной, полной жизни женщины, невозможно было представить, что она тяжело больна и что жить ей осталось недолго. Наталья Марковна умерла в мае 2008 г.»

.

Мы воспроизвели здесь всего несколько историй, связанных с обитателями этого дома в «советский» его период, а сколько еще подобных историй можно было бы рассказать о других жильцах, напиши они свои воспоминания.

В этом доме сейчас располагается Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга, Общественная приемная депутата Законодательного Собрания М.Д. Щербаковой.

Много лет первый этаж дома занимал пивной бар «The Telegraph». Удивительно, как причудливо порой соединяются в истории дома его традиции. Известно, что в 1930-е гг. в этом доме располагалась пивная № 36 1-го промкомбината «Красная Бавария»

, а теперь находится лаундж-бар «Monkey Bar».

Дом № 5

Пятиэтажный, с фасадом цвета беж со сплошной рустовкой второго и частично межоконной отделкой рустом трех других этажей, с характерными для поздней эклектики эркерами на уровне второго этажа и с большими арочными окнами третьего этажа, балконами, акцентирующими углы здания, и тремя аттиками, венчающими крупный карниз, – типичный образец доходного дома. Его первый этаж, изначально предназначенный для торговли, имеет большие окна-витрины. Входная арка ведет во двор, по всему периметру застроенный жилыми флигелями.

Этот дом возведен для герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого в 1896–1897 гг. по проекту профессора Николаевской Инженерной академии В.П. Стаценко (1860–1918)

. Но история участка, на котором стоит дом, значительно старше. Она подробно рассмотрена в книге Г.А. Поповой «Дом графини Карловой» и очерке В.Б. и М.Я. Айзенштадтов «В особняке графини Карловой»

. Мы же ограничимся кратким изложением этой истории, но прежде отметим, что история доходного дома № 5 на Троицкой улице неразрывно связана с историей самого особняка.

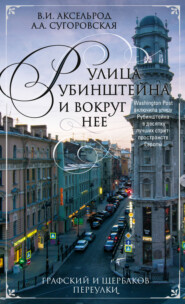

Дом № 5. Фото авторов, 2021 г.

Первым владельцем участка на левом берегу Фонтанки за Невской перспективой возле Троицкого подворья в 1730-е гг. стал гофинтендант императрицы Анны Иоанновны Антон Кормедон. Авантюрист, бывший парикмахер, поставлен Минихом на эту должность, а позже возглавил и Канцелярию от строений. Именно он построил на этом участке двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте с цокольным этажом. Однако вскоре усадьба Кормедона, «взятая в казну по начету», т. е. попросту отобранная за долги, «выпрошена» Густавом Бироном, братом всесильного тогда временщика герцога Эрнеста Иоганна Бирона. После смерти Анны Иоанновны в 1740 г. и дворцового переворота братьев арестовали, усадьбу конфисковали, а уже через год, в результате очередного переворота, на российский престол взошла Елизавета Петровна. Она одарила многих своих сторонников, а эту усадьбу пожаловала своему духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому

.

В известной книге М. Пыляева «Старый Петербург» о Федоре Яковлевиче Дубянском сказано, что он священник «украинской вотчины цесаревны Елизаветы, села Понорницы. Черниговской губернии, Новгород-Северского уезда, некогда отобранного у Шафирова» и был «при дворце в большой силе; придворные считали его недалеким простачком, которого никто не боялся, но на самом деле это был ловкий и умный царедворец; по его представлениям совершались все перемены в составе духовенства, а также объявлялись разные распоряжения по церковному ведомству. По преданию, Дубянский жил очень открыто на своей даче; в записках современника встречаются следующие заметки: «Бывали у отца духовного Дубянского… бокалов по десяти венгерского выпивали…»Дача, о которой говорит М. Пыляев, это и есть бывшая усадьба Бирона

.

«Федор Яковлевич Дубянский, – говорится в „Русском биографическом словаре“ Половцова, – отличался редкой для своего времени ученостью среди белого духовенства… был очень близок императрице Елизавете Петровне, имел значение при дворе Екатерины II»

.

Указом императрицы Елизаветы Петровны в 1761 г. протоиерей Федор Дубянский возведен в потомственное дворянство. Сыновья его служили в гвардии. Яков Федорович был майором и к тому же Великим магистром масонской ложи «Астерия». Его дети не оставили потомства. Два других сына протоиерея – Михаил и Захар – принимали активное участие в перевороте 1762 г., в результате которого на российский престол взошла Екатерина II. Активный участник июньских событий 1762 г., Захар Федорович умер через три года холостым в чине капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка.

Михаил Федорович, старший сын протоиерея, стал при Екатерине II унтер-шталмейстером и егермейстером Двора. Сын же егермейстера, Федор Михайлович Дубянский, был популярным композитором, автором известных песен, среди них – романс «Стонет сизый голубочек» на стихи И.И. Дмитриева. Сестра Федора Михайловича, фрейлина императрицы Екатерины II Варвара Михайловна Дубянская, вышла замуж еще при жизни старшего брата. 17 февраля 1790 г. в большой придворной церкви Зимнего дворца, в присутствии цесаревича Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, состоялось ее бракосочетание с представителем старинного и знатного рода камергером Василием Николаевичем Зиновьевым. Через 53 года вся усадьба на Фонтанке, 46, перейдет по наследству от Александра Михайловича, последнего и бездетного брата Варвары Михайловны, к ее сыну Николаю Зиновьеву

. В «Атласе тринадцати частей…» владельцем двух участков на набережной Фонтанки значится генерал-майор Н.В. Зиновьев

.

Николай Васильевич Зиновьев не оставил потомства и по завещанию в 1882 г. передал дом своему племяннику, хранителю семейного архива Зиновьевых, Степану Степановичу, который опубликовал ценнейшие документы прошедшей эпохи

.

Но дом принадлежал ему недолго. В «Табели домов города Санкт-Петербурга…» за 1889 г. он уже числится за Кабинетом Е.И.В

. Из адресной книги «Весь Петербург» за 1894 г. нам удалось установить имена тех, кто в это время проживал здесь в старом деревянном доме.

Их совсем немного. Это чиновники, контролеры Министерства Императорского двора – статский советник Н.А. Андриевский и титулярный советник М.П. Оберемченко

, преподаватель Александровского Лицея К.И. Пестич

, штабс-капитан П.А. Ерехович и В.И. Колосов, мастер чугунного литья

.

В июле 1895 г. к барону В.Б. Фредериксу, министру Императорского двора, обращается герцог Г.Г. Мекленбург-Стрелицкий с официальным письмом о своем желании купить дом на Фонтанке, 46

.

Герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий – внук великого князя Михаила Павловича и знаменитой Елены Павловны. Он родился и вырос в Михайловском дворце. В завещании его матери написано: «Советую детям, чтобы средняя часть Михайловского дворца была отдана с разрешения императора под помещения какого-либо полезного для науки и искусства учреждения, например. Национального музея»

. При Николае II дворец выкупили у наследников для устройства в нем Музея Александра III. Мекленбург-Стрелицкие должны были подобрать себе подходящее здание. Им и оказался этот старинный особняк на Фонтанке, в то время уже принадлежавший Министерству Императорского двора.

Этому предшествовала романтическая история женитьбы Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого на фрейлине матери, Наталье Федоровне Ванлярской, – событие, которое определило судьбу интересующего нас дома вплоть до сегодняшнего дня. Этот брак, по понятиям того времени, был мезальянсом, и великая княгиня Екатерина Михайловна, женщина властная и консервативная, категорически воспротивилась ему. Она отстранила девушку от фрейлинской службы, и та поселилась с отцом в доме № 20 по Фурштатской

.

Кроме согласия матери (отец к тому времени умер), Георгий должен был получить и согласие великого герцога Мекленбург-Стрелицкого, т. к. являлся одним из наследников на его престол. К нему-то он и направился с твердым намерением ради достижения своей цели отказаться от престолонаследия.

В середине января 1890 г. из Германии было получено официальное свидетельство, что владетельный герцог Мекленбург-Стрелицкий Фридрих-Вильгельм разрешает брак герцога Георгия с Ванлярской Натальей Федоровной и предоставляет ей титул графини. Великая княгиня Екатерина Михайловна, понимая, что изменить уже ничего не сможет, уступает и передает ей полученное от матери имение Карловка Полтавской губернии. Так Н.Ф. Ванлярская становится графиней Карловой…

О жизни новых владельцев особняка на набережной Фонтанки, 46, об осуществленной ими перестройке здания, о проходивших в Доме Карловой музыкальных вечерах, о созданном герцогом Мекленбург-Стрелицким знаменитом Мекленбургском квартете и о его богатейшей библиотеке любознательный читатель сможет узнать из перечисленных книг.

Наша же задача – рассказать о дальнейшей судьбе дома на Троицкой улице при новом владельце. Как отмечает автор книги «Дом Карловой», вместе с музыкальной герцог развернул на своем участке бурную хозяйственную деятельность. Во дворе особняка появились дровяные сараи, ледник, конюшня. Позже Георгий Георгиевич приобретает автомобиль, для чего устраивает гараж, имелась прачечная. В 1896 г. Георгий Георгиевич торжественно закладывает доходный дом на Троицкой улице, о котором мы ведем наш рассказ. В день закладки он заказывает молебен, дарит всем рабочим по красной рубахе и чарке водки, как положено при начале нового дела, и в два строительных сезона возводят дом под крышу. Он отличался всеми техническими нововведениями: электричеством, телефонизацией, подъемной машиной. Квартиры, сдававшиеся внаем, отличались удобством и роскошью – для богатых жильцов, среди которых были военные, юристы, министерские служащие, а также чистотой и ухоженностью – для мещан. За порядком в доме и на лестницах следили два швейцара с оплатой 55 рублей в месяц и 5 дворников – с 50 рублями