скачать книгу бесплатно

Анган-ле-Бен, Франция

7 января 1999 года

Господа, позвольте продемонстрировать Вам свое самое глубокое почтение. С чувством большого волнения я прочитала объявление из России, напечатанное в парижской газете. Мое волнение усугубилось тем, что, вполне возможно, я являюсь искомым для Вас субъектом.

Меня зовут Вера Викторовна Фрайбург, урожденная Савичева. Я рождена в 1915 году в городе Харькове, Россия. Мой papa, le compte Виктор Ильич Савичев, возможно, является тем самым г-ном Савичевым, коего Вы разыскиваете.

Мой папа, князь Виктор Ильич Савичев, безвременно и печально погиб в 1918 году в советской России, и обстоятельства его смерти не являются мне известными.

Моя maman, la compte Савичева, смогла вывезти меня из России на пароходе, вместе с героическими офицерами Белой армии. Морем мы попали в Константинополь и в 1921 году перебрались с нею в Париж.

Мама моя скончалась в Париже в 1942 году, во время немецкой оккупации, от грудной жабы. Она похоронена на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Муж мой, барон Эрнст Фрайбург, оставил меня навеки – да упокоит господь его бессмертную душу! – восемь лет тому назад. К несчастию, мы не имели детей. Нет у меня и иных родственников. Поэтому мне было бы весьма важно, приятно и утешительно больше узнать о моих возможных родственниках из России, где мне, волею жестокого ХХ века, так и не удалось более побывать.

Я благодарна Вам за Ваши поиски. Не соблаговолили бы Вы прислать мне подробный рассказ о Вашей семье, а также, по возможности, свидетельства Вашей связи с семьей Савичевых?

Не знаю, являетесь ли Вы верующими или атеистами, но полагаю, что имею право поздравить Вас с Рождеством Христовым и пожелать Вам света, здоровья и любви.

Буду с нетерпением ждать ответа.

Примите уверения в моем искреннем к Вам почтении:

Фрайбург-Савичева

* * *

Вечером того же январского дня письмо было продемонстрировано Тане.

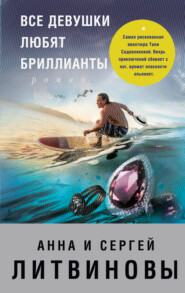

– Ну ты, мамми, гигант! – с нескрываемым восхищением произнесла та, прочитав депешу. – Княгиня из Парижу! Бабуленька!.. Да я всю жизнь об этом мечтала!.. Вот не ожидала, что тебе хоть кто-то ответит. А тут – княгиня!

– Я всегда добиваюсь своего, – с важностью произнесла Юлия Николаевна.

– Да тут ведь не двадцать рублей с Выхинского рынка! – воскликнула Таня. – И даже не шубка! Тут ведь каким наследством пахнет! – И Таня еще раз зачитала то место из письма, где княжна Фрайбург-Савичева говорила о своем парижском одиночестве, об отсутствии детей и иных родственников.

– Да, я тоже это поняла, – с гордостью сказала Юлия Николаевна.

Немедленно был составлен ответ в Париж.

Письмо получилось столь длинным и объемистым, что на почте пришлось за него доплачивать (расходы взяла на себя Таня).

В нем Юлия Николаевна подробно описывала историю своего рода. Рассказывала о своем деде Николае. Он родился в 1905-м и был расстрелян в Ленинграде в 1937-м. Именно он являлся, по всей видимости, старшим братом французской княжны.

Юлия рассказывала также о его дочери – матери своей Анне Николаевне, которая, по всему судя, доводилась парижской княжне племянницей. Наконец, она сообщала хронику своей жизни, а затем в самых умилительных тонах повествовала о дочери своей Танечке.

Письмо было отредактировано Таней, и из него решительно были вычеркнуты те моменты, которые говорили о малом достатке и безработице самой Юлии Николаевны. («Они там на Западе несчастненьких не любят», – безапелляционно заявила по этому поводу дочь.)

К посланию, отправленному в Париж, прилагались: фотографии самой Юлии Николаевны в возрасте 17, 33 и 42 лет; два фото Танечки, одно из них – на фоне ее новенькой машины «Пежо-106» («Пусть княжна не думает, что мы тут лаптем щи хлебаем!»), а также ксерокопии фотографий деда Николая, предполагаемого брата княжны. Приложена была и копия одного-единственного имевшегося общего, семейного фото. Оно было изготовлено в харьковской фотографии «Русская Светопись» (фотограф М. Лещинский, в собственном доме на Сергиевской площади, около Лопанского моста) и датировано 1916 годом.

На фотографии был запечатлен прадед Виктор Ильич Савичев (в исключительной манишке с бриллиантовой заколкой в галстуке и дорогом – это было видно даже сквозь годы – костюме). Он помещался в центре многочисленного семейства. Его окружали жена и семеро детей разного возраста. Несколько на отшибе стоял старший сын, подросток Николай (дед мамми), в гимназической форме и с тщательно прилизанными волосами. А вот на коленях у князя Виктора Ильича Савичева сидела годовалая девочка в чепчике. Именно она, по всей видимости, превратилась со временем в княжну Савичеву-Фрайбург, живущую ныне в пригороде Парижа Анган-ле-Бен.

Спустя три недели от княжны пришел ответ. Отправлен он был DHL'ом, посему добрался от пригорода Парижа до спального московского района за полтора дня. Ответ представлял собой довольно объемистую посылку, в которой, помимо письма, имелись следующие предметы. Во-первых, был там зачем-то пакетик мюсли (точно такие продавались в супермаркете рядом с Таниным домом); во-вторых, ксерокопия фотографии князя Савичева – на ней он был запечатлен в гордом и надменном одиночестве. В-третьих, коробка духов «Шанель № 5», предназначавшаяся в подарок Юлии Николаевне; и, в-четвертых, золотой кулон с двумя вензелями В и С – семейная реликвия, принадлежавшая некогда князю Савичеву. Кулон предназначался, как единственная память о князе, «наследнице (а именно так писала княжна) Татьяне».

Кроме того, в письме содержалось подробнейшее жизнеописание самой Савичевой-Фрайбург. Письмо уже было не отстраненным, а горячим, искренним, порой даже сбивчивым.

Чувствовалось, что княжна Фрайбург-Савичева отбросила свою настороженность, сквозившую сквозь строки первого «разведывательного» послания. Она, похоже, искренне желала поделиться своей – уже, пожалуй, ставшей никому не нужной – жизнью со вновь обретенными русскими родственниками. Даже язык ее письма стал словно бы более русским.

После того как мама, княгиня Савичева («ваша, Юлия Николаевна, прабабушка», как писала престарелая княжна), перебралась вместе с нею, пятилетней девочкой, в 1921 году в Париж, для нее, равно как и для маленькой Веры, начались тяжелые времена. Сбережений не было. Помещались они в самых захудалых меблирашках на улице Тюрбиго. Княгиня, мать Веры, пошла работать шофером в парижском такси – благо еще в благополучном Харькове она лихо управлялась с «Пежо», который специально для нее купил тогда князь Савичев.

Когда Вера подросла, она пошла было, как сообщала своим русским адресатам, «работать официанткой в русскую столовую в одном из темных переулков неподалеку от улицы Пасси». Однако довольно скоро жизнь ее круто переменилась.

Она была замечена великой Коко Шанель и стала первой русской княжной, занявшей место на подиуме. В модельном деле Вера Савичева пребывала (как можно было понять из письма княжны) не на последних ролях.

В 1937 году к ней посватался барон Эрнст Фрайбург, и княжна Вера ответила на его предложение. У барона имелось достаточное состояние. Вплоть до начала войны семья ни в чем не нуждалась и прожила самый счастливый период своей жизни.

Когда нацистские войска заняли Париж, княжна Вера Савичева в отличие от своей великой патронессы не встала на путь коллаборационизма, а, напротив, вместе с мужем бароном Фрайбургом играла активную роль в Сопротивлении.

В 1942 году умерла мама, княгиня Савичева. Не последнюю роль в ее роковом сердечном заболевании сыграли безотрадные вести с фронтов в России. Княжна Вера и барон продолжали помогать Сопротивлению. Оба счастливо избегли ловушек гестапо и радостно встречали летом 1944 года в Париже американские войска и отряды генерала де Голля.

После победы над фашизмом княжна Вера продолжила свою работу манекенщицы, но уже не у Шанель, а у начинающего тогда самостоятельную карьеру Кристиана Диора. Она была у него моделью на самом первом показе в 1947 году, когда маэстро впервые продемонстрировал миру «новый взгляд», и продолжала оставаться на подиуме вплоть до 1953-го. После этого она занялась в «Доме Диора» кастингом.

Барон Фрайбург после войны вернулся к своему делу – биржевым спекуляциям.

«После смерти Диора и прихода в «Дом Диора» Ива Сен-Лорана, – писала далее княжна Савичева-Фрайбург, – я оставила службу. Моих и мужа скромных накоплений хватило для того, чтобы жить ежели не в достатке, то безбедно в своем доме в пригороде Парижа Анган-ле-Бен. Мы много путешествовали, изъездили весь свет, побывали даже в Канаде, Бразилии и Новой Зеландии – вот только в России не удалось. Мой муж уверял меня – даже после того, как умер Сталин, – что, едва мы сойдем в Москве с трапа самолета, сразу же будем схвачены и отправлены на воркутинские рудники… Теперь Эрнст умер. Я слаба, редко даже выхожу из дому, поэтому мечту о моей далекой Родине, которую я знаю лишь по двум-трем темным детским воспоминаниям и иллюстрированным парижским журналам, придется оставить навеки».

Мамми вздыхала над письмом и даже всплакнула, когда читала о жизни этой необыкновенной женщины, которой господь бог за все ее испытания и лишения, за смерть ее близких дал – в отличие от миллионов ее соотечественниц и ровесников, живущих в России, – все же утешение: в виде безбедной старости, сытой жизни и экзотических путешествий.

Таня, раскрыв посылочку из Парижа, прыгала на месте, радовалась золотому кулону, а главное, возможной перспективе получить в виде наследства особнячок в тихом пригороде французской столицы. О, это было бы колоссально – свой домик под Парижем! А может, к нему приложится еще и кругленькая сумма во франках?

Немедленно был снаряжен ответ княжне. Его также отправили экспресс-почтой. (За пересылку опять – но теперь уже совершенно безропотно – заплатила Татьяна.) В посылочку был вложен кирпич бородинского хлеба, баночка стерляжьей икры, изящная гжельская композиция и миниатюрная копия храма Покрова-на-Нерли, изготовленная из чистого серебра. Кроме того, там было несколько фотографий Татьяны, а также впервые написанное ею собственноручно письмо, где она благодарила за фамильный кулон.

Письмо было сдержанное, достойное, но в то же время как бы полное потаенной любви к престарелой родственнице.

Посылочку в Париж отправили в конце февраля, и после этого от «бабуленьки» (как окрестила княжну Татьяна) довольно долго не было ни слуху ни духу. («Как бы она там коньки не откинула без завещания», – озабоченно вздыхала порой Татьяна. Ее нарочитый цинизм вызывал бурное и искреннее негодование мамми.)

И вот наконец от княжны поступила новая депеша – депеша удивительная, невероятная. Ради нее Таня вынуждена была с утра пораньше вскакивать в «пежик» и срочно мчаться к мамми.

48-бис, рю-де-ла-Либерте, Анган-ле-Бен,

Париж, Французская Республика

Милые мои Юлия Николаевна и Танечка!

Прошу у вас извинения за то, что столь долго не отвечала на ваше письмо – тому были веские причины, о которых я расскажу позднее. Я душевно благодарна вам за те подарки, коими вы меня одарили. Право, мне неловко принимать их – особенно учитывая нелегкую ситуацию на моей несчастной и любимой Родине. Ваши дары еще раз доказали мне всю щедрость настоящей русской души – и всю вашу личную открытость и доверие ко мне. Спасибо, спасибо вам огромное за них, а также за те фотографии, что вы переслали мне, – я все время рассматриваю ваши лица и нахожу между мною и вами немало общего – разумеется, когда я была много, много моложе. Я очень благодарна вам также за ваши милые, теплые, изумительные письма. Бог в награду на склоне лет послал мне последний подарок – знакомство и дружбу с вами. Она, как солнце, озарила последние мои дни.

По поводу «последних дней» – это, увы, не метафора… Дни мои в самом деле сочтены. Об этом ясно и недвусмысленно дали мне понять врачи нашего, французского «ракового корпуса», где я провела последние полтора месяца. Сама же я чувствую, что до осени вряд ли доживу. Что ж, быть может, это к лучшему – прощаться с жизнью летом, когда сверкает листва и все вокруг напоено ароматами жизни и любви!

Мне очень жаль, что наше знакомство обрывается таким быстрым и нелепым образом. Видимо, господу не было угодно не только то, чтобы я посетила свою далекую родину, но и то, чтобы я хоть когда-нибудь встретила своих родственников из России. Увы, увы…

Но – прочь меланхолию! Перейду к делу. Разумеется, все свое состояние я завещаю вам. Однако – и это, возможно, покажется вам самым грустным, хотя мне не хотелось бы, чтобы вас печалило только это, – состояние мое, что неопровержимо показал отчет адвокатов, который я получила на днях, расстроено до последней возможной степени. На счету в банке не более десяти тысяч франков; дом заложен. После кончины барона я, отученная им от этого, вовсе не умела вести свои дела. Оказывается, моя жизнь в последние годы совершенно расстроила мое состояние. Я не умела отказывать себе в маленьких радостях: игре в казино, поездках (пока была в силах) на Лазурный берег, нарядах от моих любимых модельеров. В этом я виновата перед вами и перед господом.

Но есть еще шанс как-то помочь вам в ваших, я думаю, стесненных материальных обстоятельствах (простите меня за этот неприличный, возможно, домысел) и отблагодарить вас обеих за то бескорыстное добро, с которым вы отнеслись ко мне, далекой престарелой родственнице.

Дело в том, что – я знаю это наверняка – мать моя во время бегства из советской России, в суматохе последних дней, когда прорыв большевистских полчищ смешал все наши планы и надо было спасаться как можно быстрее, оставила на окраине приморского города Южнороссийска настоящий клад. Чемодан с сокровищами был спрятан в столь укромном и неудобном месте, что она, тем более имея на руках меня, четырехлетнюю, не сумела достать его перед отплытием из Южнороссийска последнего парохода Добровольческой армии. Клад так и остался на территории России, куда мы, по известным причинам, не имели доступа. Конечно, за восемьдесят без малого лет, а также после двух войн, прокатившихся на этой территории, и «советского социалистического строительства» осталось немного шансов, что сокровища так и не были кем-то по воле случая найдены. Однако место, где помещался чемодан, столь укромно, что эти шансы – есть.

Мама моя, перед своею кончиной в 1942 году, доверила мне тайну клада, вместе с подробной картой его местонахождения.

В чемодане были наши фамильные драгоценности (в том числе бриллиантовые подвески и яйцо работы Фаберже), золотые монеты, но главное – отцовская коллекция молодых (в то время) художников. Художники эти, шумно отвергавшиеся чуть ли не всеми, за исключением, пожалуй, одного моего отца, князя Савичева (известного своими эксцентрическими вкусами), со временем стали всемирно известными, а полотна их, особенно сейчас, – чрезвычайно дорогими. Помню, мама называла мне в числе тех произведений, что таятся в сокровенном чемодане, работы таких авторов, как Кандинский, Ларионов, Шагал, Малевич… Думаю, что имена эти вам хорошо известны и вы согласитесь с тем, что стоимость этих полотен нынче весьма и весьма высока.

Я была бы рада и счастлива, милые Юлия Николаевна и Танечка, когда бы вы нашли этот клад. Далее поступайте с ним на свое собственное усмотрение. Мне, как вы понимаете, ничего уже не нужно. Если богатства нашей фамилии сохранились и они помогут обеспечить вам богатую жизнь – ничего лучшего я и желать бы не могла.

При сем прилагаю копию той карты, которую завещала мне моя мама. (Ее оригинал хранится в моем сейфе в банке.) Карта, как вы можете убедиться, весьма тщательна и подробна. Место расположения клада, я повторюсь, столь укромно, что это дает надежду полагать: за прошедшие десятилетия чемодан с золотом и картинами никто не нашел. Как бы я хотела, чтобы это так и было! Чтобы сокровища достались вам, мои дорогие далекие родственники! Я была бы так счастлива обеспечить вам достойную жизнь.

К письму прилагались три тщательно нарисованные от руки карты – одна более подробная, другая менее, третья – совершенно отчетливая. Был проставлен примерный масштаб, а в искомом месте (совсем как в романах про пиратов) стоял аккуратный крестик.

* * *

Юлия Николаевна не спала всю ночь.

И к двум часам, когда Таня, наконец, объявилась, ей было торжественно прочитано письмо.

– Вот это класс! – восторженно закричала Таня. – Клад, клад! Свой собственный клад! Когда там ближайший самолет в Южнороссийск?

– Ты с ума сошла! Да у твоей бабуленьки просто крыша поехала!..

– Она же сейчас поехала, а клад сто лет назад зарыли!

– Да даже если были сокровища, их давным-давно бы вырыли! Восемьдесят лет прошло!

– А если не вырыли? Ты будешь тут картошку на сале жарить – а у тебя там миллионы будут гнить?!

– Какие миллионы?! Бред все это! Старческий маразм!.. Ну, а, допустим – я говорю «допустим», хотя шансов на это нет, – отроешь ты эти картины? И что? Сдавать государству? Да оно обманет тебя почище любой бабуленьки!

– Государству? Ха! Ну уж нет!.. Много тебе это государство хорошего сделало?.. Клад – наш! Сама его продам, на аукционе «Сотбис». Или «Кристи».

– Так ведь посадят!

– Не волнуйся. Сажают – дурачков. Меня – не посадят.

Так они препирались на повышенных тонах минут сорок, а потом разъехались – крайне недовольные друг другом. И остались каждая при своем мнении.

* * *

Таня часто перечила матери. Впрочем, «часто» – слишком слабо сказано. Татьяна выполняла советы Юлии Николаевны «с точностью до наоборот» в девяти случаях из десяти. А еще вернее – в 99 случаях из ста.

Оттого, во-первых, что она считала мамин подход к жизни слишком простым, излишне прямолинейным. Мамми, по мнению Тани, не учитывала всего разнообразия красок жизни, где, как известно, есть не только «белое или черное», но царят полутона и господствуют оттенки. Отношение Юлии Николаевны к жизненным проблемам, считала Таня, годилось для советского месткома. Оно было подходяще для силовых действий, когда надо было настоять, обломать, призвать, наградить или возвысить. Повелевать мамми была известная мастерица. Но для нынешней извилистой жизни «месткомовский» рубленый стиль отнюдь не годился. В том, что таланты Юлии Николаевны так и не были в полной мере востребованы нагрянувшим капитализмом, Таня видела лучшее доказательство того, что мать «устарела». (Ей она, конечно, ничего по этому поводу не говорила.)

Таня по обыкновению поступала наперекор матери еще и потому, что в ней был до сих пор силен дух детского противоречия. Сколько себя помнила, она всегда и во всем перечила матери. Когда была маленькой, ей приходилось – с криками, слезами, скандалами – повиноваться. Но как только у Тани – по мере взросления – появлялась возможность не подчиниться матери, она всякий раз поступала ей наперекор.

Поэтому она, выйдя из квартиры матери, первым делом, конечно же, отправилась к Валере.

Она не стала звонить ему. Просто, попрощавшись с Юлией Николаевной и прихватив с собой письмо и карты княжны, уселась в свой красный «пежик» и поехала в сторону Кольцевой.

Валера жил в районе ВДНХ, и Таня правильно рассчитала, что от Рязанского проспекта к нему теперь, после окончания реконструкции МКАД, легче всего добраться через «Большое кольцо имени Лужкова». Путь хоть и кружный, да по московским пробкам самый быстрый. К тому же Таня любила эту дорогу. Она, несмотря на молодость, побывала уже в Чехии, Германии, Италии. Довелось ей помотаться на арендованных машинах по тамошним дорогам. Там автострады были ничем не лучше, чем нашенская Кольцевая.

Несясь по МКАД на своем «Пежо», она чувствовала себя белым человеком. Точнее – гражданкой мира. Цивилизованного мира, в который не спеша, словно броненосец, вползает Россия. И она неосознанно радовалась этому и гордилась своей страной.

Правда, это чувство быстро пропадало, когда она съезжала с Кольца и влетала в ухаб.

Через пять минут после прощания с матерью Татьяна подъезжала к Кольцевой. Пристегнула перед постом ГАИ ремень, сделала ручкой гаишнику и вырулила на Кольцо. Быстро набрала скорость. Ездила она стремительно, но аккуратно – совсем не по-женски: практически никогда не создавала аварийных ситуаций и не терялась. Таня разогналась, быстро переключая передачи и перестраиваясь влево. Уже метров через пятьсот она перешла на пятую передачу и заняла место в крайнем ряду. «Пежик», довольно урча, стремительно разогнался до 130 километров. Теперь она будет сбрасывать скорость только перед гаишными телекамерами, постами ГАИ или каким-нибудь чайником на раздолбанной «четверке», который возомнит, что ему тоже позволено ездить в «иномарочном» левом ряду. Минут за сорок она доедет до Валеры.

Валера приходился ей отчимом.

Своего отца Таня не знала. Она не видела его фотографий. Она не знала, как родители познакомились. Не знала, отчего они – еще до ее рождения – расстались. Она не ведала, кем он был. И даже – как его звали. Мать до сих пор с твердокаменным упорством избегала любых разговоров на эту тему. «Я вычеркнула его из своей жизни!» – однажды она в своем обычном патетическом стиле так ответила на очередные приставания Тани. И это было похоже на правду.

Валера был вторым мужем Юлии Николаевны. Поженились они, когда Танечке было годика четыре, так что она вполне могла и называть, и считать его папой. Но с самых малых лет Таня отчего-то знала, что Валера – вроде папы, да не папа. И называла Юлию Николаевну мамой, а его – Валерой. Ни мать, ни отчим не возражали.

Они развелись уже лет десять назад, но Танина детская привязанность к этому толстому спокойному человеку осталась у нее на всю жизнь. Она называла его по-прежнему, как в детстве, Валерой, а еще – в глаза и за глаза – «толстячком», «пузаном», «пантагрюэлем», «ниро вульфом» и даже «жиртрестом». И – удивительное дело! – этот серьезный, строгий и умный человек позволял падчерице любые выходки. Он прямо-таки млел, когда она приезжала к нему, привозила пирожные, целовала в жирную щеку, обильно пахнущую одеколоном, расспрашивала его о жизни или просила совета. Едва ли не каждый месяц Валера подкидывал ей деньжат, как он сам называл этот процесс. В своей сумочке Таня находила вдруг после визитов к нему конверты то со ста, то с двумястами долларами. Как он проделывал этот фокус, она до сих пор не понимала. Проследить за Валерой было так же трудно, как за Амаяком Акопяном. Когда же Таня начала хорошо зарабатывать и попробовала однажды проиграть этот фокус «наоборот», случайно позабыв на книжной полке Валеры конверт со ста баксами, он устроил ей грандиозную выволочку и деньги чуть не силой всучил назад.

Валера давно уж был на пенсии. Во-первых, был он старше Юлии Николаевны на пятнадцать лет, а во-вторых – и об этом Таня узнала совсем недавно, – работал он (или в данном случае правильней сказать «служил»?) в КГБ. Дослужился до полковника. На пенсии пребывал девятый год.

Чем занимался Валера во время службы в столь могучей и даже зловещей организации – он никогда не рассказывал. В сознании Тани как-то не сочеталось круглое доброе лицо Валеры – и спецслужба. Но по каким-то обрывкам фраз (скопленных едва ли не за десятилетие ее поездок к нему) Татьяна сделала вывод, что отчим в последнее время не имел отношения к оперативной работе, а был экспертом, аналитиком или чем-то вроде того.

Пенсионная жизнь Валеру, казалось, вовсе не тяготила. За эти годы он еще больше обрюзг. Хотя вот уже лет десять отчим приговаривал, что весит, как Поддубный, шесть пудов, Таня подозревала, что сейчас в нем пудов семь, а то и семь с половиной. Жил он в однокомнатной квартирке в старом доме неподалеку от «Рабочего с колхозницей». Маленькая комнатка, крохотная кухня. Вот все, чем наградила самая могущественная спецслужба мира полковника Ходасевича. Машины, равно как и дачи, Валера не снискал. Зато были горы книг, огромный телевизор и суперсовременный HI-FI видеомагнитофон.

Таня так уверенно поехала к нему, предварительно даже не позвонив, потому что знала: толстяк все равно окажется дома. Выползал тот на улицу всего раз в неделю, обычно по четвергам: закупал на оптовом рынке продукты и сигареты, заходил в аптеку и прачечную. Заглядывал в книжный магазин и видеоларек. Сегодня была пятница, поэтому Валера, как и все остальные дни недели, почти наверняка сидел дома.

Чем он занимался? Готовил пищу (его щи из кислой капусты, тефтели, борщ или бигос – капуста с сосисками – были куда вкуснее, чем у матери). В остальное время отставной полковник Ходасевич читал, смотрел телевизор и видео. Его единственная комната ломилась от книг и видеокассет. Полки все были заняты. Книги толпились на полу. Закрытый шкаф был весь забит видеокассетами. Их насчитывалось, наверное, тысячи две. Количество книг учету не поддавалось. Порой Валера отказывал в просьбе Тани дать ей ту или иную кассету или же книгу, но не оттого, что их не было в коллекции или он жмотничал, а потому, что их просто невозможно было найти. Вкус у Валеры был своеобразный. Смотреть он предпочитал боевики с Синтией Ротрок, Дольфом Лундгреном или Стивеном Сигалом. Не отказывался, впрочем, и от Джеймса Бонда, и от редких умных американских или английских детективов (вроде «Окончательного анализа»). Читал он тоже (при том, что прекрасно разбирался во всей мировой литературе от Плутарха до Бродского) в основном детективы.

Пару раз Таня заставала его у экрана видео с тетрадкой в руке. Она подозревала, что он совмещает хобби с работой и составляет для своего ведомства что-то вроде обзоров шпионских уловок и бандитских киноприемчиков, которые придумывали неутомимые сценаристы. (Известно, что самые эффектные – и порой эффективные! – методы ограблений или шпионажа изобретают именно мастера детективов.) Но на прямые вопросы по поводу записей в таинственную тетрадь толстяк только отшучивался.

Погруженная в свои мысли, аккуратно ведя машину и так ни разу не переключившись с пятой передачи на низшую, Таня за пятнадцать минут долетела от Рязанки до Ярославского шоссе. Прокрутившись по грандиозной многоуровневой развязке, она выехала на Ярославку и порулила в сторону Центра. Здесь машин было больше. Приходилось долго стоять перед светофорами. Выхлопные газы фур, везущих в столицу черешню, клубнику и раннюю картошку, проникали сквозь открытые окна машины. Таня держалась справа, проныривая на своем юрком «пежике» в те щели, что оставляли грузовики у тротуара. Вырывалась вперед у светофоров. На старте она обгоняла даже «СААБы» и «Мерседесы» – не говоря уже об изделиях отечественного автопрома.

Очень быстро она доехала по Ярославке до места своего назначения. Свернула направо на тихую улицу и через пару минут остановила «Пежо» в тихом дворе Валериного дома.

Подудела условным сигналом: «Па-па! Па-па-па!» В окне на первом этаже немедленно появилось одутловатое лицо Валеры. Он радостно замахал ей сквозь стекло.

Когда она поднялась по нескольким ступенькам, он уже встречал ее в распахнутых дверях – в гигантской футболке размера XХXL, которую Таня привезла ему из Праги, в сатиновых спортивных штанах и разношенных тапочках на толстых ступнях.

– Привет, Валерка! – закричала она, целуя его в тщательно выбритую и ароматную щеку.

– Здравствуй, Танюшечка! – радостно облапил он ее. – Похорошела, моя девочка! Стрижечку новую сделала, что ли?

Тане было приятно, что он заметил. Мать по поводу новой прически ничего не сказала.

– И кофтюля новенькая, – продолжал Валера. – Очень идет тебе.

Таня, как всегда в присутствии Валеры, почувствовала себя спокойно и свободно.