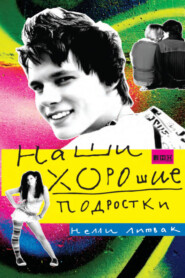

скачать книгу бесплатно

Пример давления родительским авторитетом. «Я знаю, что ты не любишь зубрить, но у тебя, честное слово, достаточно способностей, чтобы учиться в университете. Это совсем не то, что школа, и очень обидно себя этого лишать. Давай хотя бы попробуем исправить оценки, приложим усилия. Я не буду тебя пилить и буду тебе помогать любыми способами. Не получится – значит, не получится. Но я уверена, что надо попробовать. Пожалуйста, дай мне скопировать твое расписание, с этого дня я буду проверять твои домашние задания. И давай неси дневник. Да, сейчас. Мы выберем предметы, которые надо подтянуть в первую очередь, и наймем репетиторов. Со следующей недели. Согласен?» Последний вопрос, конечно, риторический. Ответить на него отрицательно нельзя, это ясно. Почему это может сработать? Потому что подростки во многом еще дети. Конечно, они знают, что надо хорошо учиться, просто им это лень и не важно. И поэтому неосознанно они испытывают облегчение, когда родители берут на себя решение таких вот щекотливых вопросов. Всегда можно сказать друзьям: «Нет, я не могу сейчас выйти онлайн, ко мне скоро придет этот придурок-репетитор, и мама меня убьет, если я все не дорешаю. Тоже мне нашли Эйнштейна!» Таким образом, вы даете ребенку возможность исправить оценки и при этом сохранить свой имидж лентяя, который он так долго и с любовью выстраивал перед своими друзьями.

Еще можно ребенка убедить. Но длинными нотациями убедить нельзя! Поэтому прочитайте их себе, пока стоите под душем, а ребенка от них уберегите. Убедить можно аргументом продуманным, коротким и сильным. Убедить можно шокирующим примером или тем, что с вашим мнением согласится кто-то, кого ребенок очень уважает и чьим мнением дорожит. Например, мне в моей истории с оценками очень повезло, что у Наташи есть подружка-студентка. Пообщавшись с ней, Наташа готова стоять на ушах, чтобы попасть в университет. Моя бабушка, в прошлом один из лучших учителей физики в СССР, однажды убедила зазнаистых старшеклассников носить в школу сменную обувь тем, что в нужный момент прочитала им рассказ о юном Паустовском. Герой этого рассказа попал в ситуацию, когда он вдруг понял, что его взгляды во многом сформированы ничего не значащими условностями. На ребят это произвело впечатление, и на следующий день все явились с мешочками, а на ехидные замечания гордо отвечали, что им наплевать на условности. Ну, я надеюсь, достаточно примеров, чтобы понять, что убедить ребенка – труднее всего. Гораздо проще и часто полезнее пересмотреть задачу.

Очень может быть, что ваша задача была-таки слишком близка к задаче-максимум, направленной на решение проблемы одним махом. Возможно, решить вашу проблему в конце концов удастся, но делать это нужно постепенно. Например, не ставить целью закончить год без троек, а постараться избежать тройки по математике. Исправится математика – на следующий год исправим пару других предметов. После первого раунда переговоров вам уже понятно, по какому именно поводу взвился ребенок, почему он не согласился с вашей задачей. Значит, задачу надо переформулировать так, чтобы ребенок все-таки с ней согласился. Нужно искать компромисс. Очень полезно, например, сформулировать задачу вместе. «Ты согласен с тем, что полезно заниматься спортом? Но ты не хочешь ходить в секцию. Тогда что ты предлагаешь?» «Ты согласна, что твои оценки так себе и что их хорошо бы подтянуть? Но ты считаешь, что учиться без троек ты не в состоянии. Тогда какие предметы ты, по-твоему, могла бы исправить в этом году?»

В любом случае нужно, просто необходимо, чтобы ребенок признавал существование проблемы и был согласен с поставленной задачей. Потому что он не будет работать над решением задачи, если он в принципе не считает, что ее надо решать!

Методы решения

Один современный московский папа много работает и хорошо зарабатывает. Сын-подросток имеет все, что душе угодно, и при этом ленится, занимается ерундой и плохо учится. И вот однажды разъяренный папа врывается в комнату сына и в сердцах выбрасывает компьютер из окна. Это реальная история из жизни. Вопрос: правильно ли поступил папа? Правильный ответ: не знаю. Все зависит от того, чего папа хотел добиться. Моя бабушка рассказала мне, что такой шоковый метод воздействия описывал еще Макаренко и она часто сама пользовалась этим методом в своей школьной практике: взорваться так, чтобы потрясти учеников до глубины души! Правда, Макаренко предупреждает и об условиях действия этого метода. Во-первых, ярость должна быть искренней, иначе дети не поверят. Во-вторых, такой шоковый метод действует всего один раз, а после этого он вызывает у детей только раздражение или смех. Поэтому мы не можем судить, правильно ли поступил папа. У нас недостаточно информации. В большинстве случаев, наверное, так действовать неправильно. И, кстати, в данном конкретном случае метод не сработал, сын только рассердился и обиделся, а учиться лучше не стал. Но если добрый и снисходительный папа вдруг взрывается, влетает в комнату сына и швыряется компьютерами, то на сына это может произвести большое впечатление. Теоретически, это может быть приемлемый метод, если мы хотим раз в жизни продемонстрировать ребенку всю свою ярость!

Я рассказала эту историю, чтобы показать, что метод может оказаться подходящим или нет в зависимости от обстоятельств и поставленной задачи. Метод нельзя рассматривать отдельно от задачи. В этом смысле один из моих любимых диалогов – это разговор Алисы с Чеширским Котом на пластинке «Алиса в Стране чудес»:

Алиса: А куда мне идти?

Чеширский Кот: А это смотря куда ты хочешь попасть.

В «Живом журнале» можно найти записки многих любящих и талантливых родителей, которые делятся друг с другом своими переживаниями и спрашивают совета в сложных ситуациях: «Вот проблема. Что мне делать?» Обсуждение в «Живом журнале» идет на высоком уровне искренности и родительской компетенции. Часто читатели дают хорошие советы. И часто в этих советах сквозит или явно высказывается мысль, что на самом деле наши действия зависят от того, чего именно в данной ситуации мы хотим добиться. Например, у девочки проблемы с отчимом, она плачет, спрашивает маму, собирается ли та заменить ей отчимом отца. Что делать маме? Как посоветовала одна из читательниц, прежде всего нужно понять, собирается ли она на самом деле заменить отца отчимом. Какую роль она хотела бы отвести отчиму в воспитании дочки? Надо определиться с задачей. Тогда и действовать будет проще, и на вопросы дочки можно будет ответить честно.

Методы, которые мы применяем в воспитании, должны удовлетворять всего одному простому принципу: они должны быть направлены на решение задачи и только на решение задачи. В математике референт может отказать в гранте на том основании, что предложенным методом сформулированную задачу решить нельзя. В воспитании мы сами себе референты, и поэтому выбираем те методы, которые у нас под рукой. Но мы должны понимать, что если метод неправильный, то и задача может решиться совсем не та, а почти прямо противоположная.

Вот несколько утрированный пример. Допустим, мы хотим исправить оценки дочери, и дочь клянется, что она согласна и будет стараться изо всех сил. Но при этом если наш метод – ругать ее за каждую плохую оценку или лишать ее за это удовольствий, то в результате мы добьемся, что при любом упоминании об учебе у бедного ребенка будет начинаться истерика. Не совсем тот результат, которого мы хотели. И куда только смотрели наши референты?!

Я вообще не верю в наказание как метод. Это метод отрицательный, он не дает нужной мотивации и энергии для решения положительных задач. Даже если ребенок согласен, что наказание справедливо, страх перед наказанием – это не тот стимул, который вдохновляет на хорошие дела. То же самое относится к критике. С другой стороны, поощрение – это тоже неидеальный метод для подростка. Это малышу можно сказать: «Доешь курицу, тогда дам мороженого», – но для подростка это слишком наивно. Кроме того, лишить поощрения – это все равно, что наказать. А самое важное, что главным поощрением должно быть продвижение в сторону решения задачи, а не какие-то промежуточные поблажки. В общем и целом кнут и пряник – это хорошее подручное средство, но как метод сам по себе этот подход не годится. Ну, например, если вы катаетесь на горных лыжах (это ваш метод катания), то вам помогут палки (подручное средство). Они очень полезны, эти палки, но на одних палках вы далеко не уедете. Так что кнут и пряник это хорошо, но недостаточно.

Методы должны быть направлены на то, чтобы помочь ребенку решить задачу. И больше ни на что. Нет смысла ругать ребенка за плохие оценки. Ваша задача – исправить оценки и все. Нет у вас такой задачи, чтобы ребенка загрызла совесть. Вот и не надо работать в эту сторону!

Методы могут быть разные, но, на мой взгляд, очень хороши методы нейтральные, продуктивные, с понятными правилами.

Например, если вы с ребенком о чем-то договорились, то ничего не поделаешь, надо будет регулярно контролировать, что ваш договор выполняется. Контроль – это очень надежный и проверенный метод. И он не требует скандалов. Если ребенок согласился, что оценки надо исправлять, то вы тут же должны с ним договориться о том, что вы будете проверять его домашние задания и спрашивать отчета за оценки. Правила игры установлены, всем от этого легко. Ваши вопросы о контрольных не будут восприниматься как наезды. И ребенок не побоится рассказать вам о двойке, если он будет знать, что его не будут ругать, а наоборот, помогут ему выкрутиться из этой ситуации.

Конечно, в случае плохой учебы дополнительные занятия и репетиторы – тоже отличный метод. И поскольку многие им пользуются, то у ребенка не возникнет вопросов по этому поводу.

А кнут и пряник вам всегда помогут, какой бы метод вы ни выбрали. Например, когда, наконец, появилась долгожданная первая пятерка по химии, нужно похвалить ребенка, сказать, что вы никогда в нем не сомневались, при нем похвастаться по телефону бабушке, и в этот день (а лучше и в несколько последующих дней) больше ни за что ребенка не критиковать. Наоборот, в выходные можно сказать: «Знаешь, ты так много занималась на неделе! Хочешь в субботу пригласить подружек к нам посмотреть кино? Или, может, хочешь сходить в кино или на дискотеку?» Зато если результата нет, можно сказать: «Ну, а что ты думал? Это сложное дело. Скатились твои оценки тоже не за один день, и поднять их трудно. Результат уже есть, просто его пока не видно. Но, знаешь, я думаю в выходные тебе нужно побольше позаниматься. Так что если хочешь пригласить друзей – давай в другой раз». Но кнут и пряник не значит, что кнут – когда плохо, а пряник – когда хорошо. Это гораздо более тонкая и гибкая методология, где все подчиняется скорее чутью, чем правилам. Например, если ребенок явно и долго старается, а результата нет, то к нему надо отнестись чутко и дать ему передышку. Дать пряник, даже если он этого явно не заслужил.

В любом случае и при любом методе ребенок должен понимать, что он решает важную задачу, а вы ему помогаете в этом. Вы – союзник, вы на его стороне, и вы его любите и будете любить, даже если он с этой задачей не справится. И понимать он это должен не из ваших слов, а из вашего доброго и терпеливого поведения.

Напоследок, расскажу, на мой взгляд, потрясающий случай из педагогической практики моей бабушки. Однажды она решила поговорить с родителями ученика о его успеваемости. Проблема была очень типичная: Володя халатно относился к учебе, а мог бы учиться гораздо лучше. Мальчишка был живой, симпатичный, положительный, и бабушке очень хотелось ему помочь. И вот она назначила встречу с родителями у мальчика дома. Когда она подходила к дому, Володя сидел на дереве: он страшно волновался и хотел первым издалека увидеть учительницу.

Бабушка села за стол на кухне. Она очень тщательно подготовилась к разговору. Она точно знала, что она хочет сказать и какой именно помощи она хочет попросить от родителей. Папа и мама Володи, а заодно и старшая сестра смотрели на бабушку в ожидании. И вдруг бабушка поняла, что они не справятся! В их глазах она прочла недоброе предвкушение взбучки: ну сейчас мы вместе с учительницей всыплем ему по пятое число! Ей стало абсолютно ясно, что в результате их разговора родители будут только ругать Володю и не помогут ему исправить учебу. Все подготовленные слова застряли у бабушки в горле. Она выбрала неправильный метод, разговаривать с родителями бесполезно, надо скорее бежать отсюда! Но она только что пришла, как же тут убежишь. «Покажите мне, пожалуйста, где Володя учит уроки», – сказала бабушка, чтобы протянуть время. Ей показали отгороженный угол: стол, полки с учебниками. Что дальше? И вдруг бабушка увидела шахматную доску. Она повернулась к Володе и сказала: «Сыграем?» Они сыграли четыре партии, после чего бабушка извинилась, сказала, что у нее маленькие дети и ей пора домой. На предложение отца проводить ее до остановки она ответила: «Спасибо, не надо, Володя проводит».

Через много лет на юбилее школы ей в ноги бросился седой мужчина. Это был Володя. После ее прихода к ним домой, он резко изменил свое отношение к учебе, начал изо всех сил стараться и в результате стал военным врачом, дослужился до полковника. Он до сих пор убежден, что именно бабушка в тот день перевернула всю его жизнь. В тот день он понял, что у бабушки вовсе не было цели, чтобы ему досталось от родителей. Он убедился, что она на его стороне, она его друг. И поскольку он очень уважал учительницу, то стал изо всех сил стараться, чтобы доказать ей, что достоин этой дружбы.

Никогда не знаешь, что подействует на подростка! Иногда, видимо, даже просто отказ от метода, который явно не работает, может сам по себе оказаться действенным методом. И, опять же, очень важно не словами, а на деле доказать подростку, что мы на его стороне.

В чем сила родителей

Наверное, кто-то сейчас скажет, что все это прекрасная теория, но с его безнадежным подростком ничего все равно не получится. Родители подростков часто жалуются на свое бессилие перед разбушевавшимися и отбившимися от рук детьми со всеми их гормонами. Но это все сказочки для бедных. Это дети бессильны. Это у них нет ничего, кроме тех самых гормонов и заносчивой уверенности в своей правоте. А мы, родители, по сравнению с ними – всесильные греческие боги. В наших руках любовь детей, финансово-административные рычаги и родительский авторитет, дающий нам возможность и право принимать нужные нам решения. И плюс ко всему этому у нас еще есть жизненный опыт и, по идее, должны быть мудрость и терпение (а если их нет, то начинать воспитание надо бы с себя!). И во всем этом всеоружии мы не в состоянии справиться с ребенком, которого занесло на повороте?! Извините, но это просто абсурд! Мы – всесильны и должны отнестись снисходительно к нашим беззащитным оппонентам. Прежде чем атаковать их голыми руками, давайте посмотрим, что же у нас есть и почему мы в той или иной форме всегда в состоянии добиться того, чего мы хотим.

Любовь. Дорогие родители, ваши дети вас обожают. Дети любят родителей, у них нет выбора. Поэтому и отношения между родителями и детьми на самом деле очень устойчивы. Любовь родителей и детей – это инстинкт поколений, это пожизненная гарантия природы. Если вы – обычные нормальные родители, то можете не сомневаться: ваш ребенок вас любит больше всех на свете. И если он говорит по-другому – не слушайте, это гормоны говорят, он сам так не считает, честно-честно. Вспомните, как детдомовские дети рвутся домой к родителям-алкоголикам. Как сын всю жизнь идеализирует и обожает отца, который бросил мать и ушел к другой женщине. Дети любят родителей, и я не знаю, какие колоссальные ошибки должны совершить родители, чтобы убить эту любовь.

Доверие, дружба – это дело другое, это надо заслужить, особенно у подростка. Но любовь вам гарантирована. И это должен быть ваш отправной пункт в решении любой проблемы. Это мой ребенок, я для него самый любимый и самый родной человек. Решим мы эту проблему или нет, наша любовь друг к другу никак от этого не зависит.

Не стесняйтесь показывать детям свою любовь. Не волнуйтесь, она взаимна. Конечно, это не значит, что надо лезть обниматься к подростку, когда он не в духе. Но посмотреть ласковым взглядом, сказать, что вы рады его видеть, пожелать спокойной ночи и хорошего дня – все это нужно ребенку гораздо больше, чем воспитательные лекции. Подросток выходит в жестокий мир. От родителей требуется всеобъемлющая и ни от чего не зависящая любовь к их собственному ребенку. Разве это много? Это сблизит вас и даст подростку ту самую уверенность, которая поможет ему (с вашей помощью) решать проблемы, если таковые возникнут.

Любовь родителей – это колоссальная сила, которая делает детей счастливыми в юности и очень помогает им в жизни. Недавно мой дедушка написал рассказ о своей службе в армии. Дедушка был застенчивым щуплым юношей. Служба была ему физически тяжела, к нему скептически относились офицеры, над ним жестоко издевались его сослуживцы – обычная армейская школа. Дедушка считает, что пережить армию и войну ему удалось благодаря любви его мамы, доброй и веселой женщины, которая всю жизнь души не чаяла в своем сыне. Эта мамина любовь дала дедушке силу и уверенность, которые помогли тихому мальчику пройти все испытания и в конце концов выйти победителем, сохранить свое достоинство, добиться авторитета среди сослуживцев и начальства.

Даже в сказке про Гарри Поттера в сражениях с черной магией Гарри хранила любовь его погибшей мамы.

Любить детей безо всяких условий – это лучшее, что мы можем для них сделать, чтобы помочь им решить любые проблемы.

Родительский авторитет. Подростки похожи на взрослых и могут быть даже умнее взрослых, но все-таки они еще дети. И как детям им можно приказать и принять за них решение, если ситуация этого требует. Дети признают авторитет родителей. Маленькие дети признают этот авторитет беспрекословно. Подростки, хоть и неохотно, признают его тоже. Разница в том, что подросток учится самостоятельно принимать решения, и если ему не давать такой возможности, а все время решать за него, то в один прекрасный момент он просто перестанет подчиняться вашим приказам. Поэтому злоупотреблять родительским авторитетом нельзя. Зато когда возникнет критическая ситуация, вы имеете полное право настоять на своем абсолютно авторитарным образом.

Родительский авторитет – сила, безусловно и абсолютно, положительная. И дело не только в том, что принимаются правильные решения. Детям часто подсознательно легче, когда им приходится подчиниться приказу. В веселом английском сериале «Моя семья» авторитарная мама в одном из сюжетов вдруг прекращает шпынять своих детей. Пусть, мол, делают, что хотят, мне наплевать. Умный сын-подросток немедленно перестает ходить в школу. Проходит несколько дней. Мальчику скучно дома, он весь истомился, а маме хоть бы хны. Пойти в школу добровольно он не может, это ниже его достоинства и выше его сил. В конце концов ребенок взвыл: «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите, наорите на меня и отправьте в школу!!!»

Принимать решения – это не только большая привилегия, но и большая нагрузка. Потому что решения бывают трудные и непопулярные. Подростку легче всего, когда решения такого рода (явно правильные, но непопулярные) принимают за него родители. «Родители заставили заниматься с репетитором». «Родители перевели в другую школу». «Мама усадила меня смотреть с ней кино». «Родители опять тащат на дачу». «Родители убьют, если я приду домой после двенадцати». «Я не виноват, это все мои авторитарные родители». Это комфортная для подростка позиция. И нужно дать возможность ребенку свалить на вас всю ответственность за принятое решение. В конце концов избежать ответственности, перевалив ее на взрослых, – это неотъемлемое право и привилегия ребенка! А разве нам не было бы легче, если бы хотя бы некоторые трудные решения принимались за нас? Но нет, мы, взрослые, должны тянуть лямку. А дети будут привыкать к этой лямке постепенно. И начать им лучше с решений приятных, которыми можно похвастаться перед друзьями и которые не могут привести к катастрофическим последствиям. Наши дети не будут возражать против нашего права принять за них непопулярное решение. Особенно если мы будем пользоваться этим правом, только когда это действительно нужно.

И последний пример на эту тему. Вы не читали книгу Голдинга «Повелитель мух»? Если нет, то очень советую прочитать. В этой книге группа детей попадает без взрослых на необитаемый остров. Это нормальные, разумные, воспитанные, благополучные дети. Но очень скоро они превращаются в буйную ватагу дикарей и начинают даже убивать друг друга. А потом под одним взглядом прибывшего на остров капитана дикарство улетучивается, и кровожадные дикари, к своему огромному облегчению, становятся жалкой группкой несчастных проштрафившихся детей.

Дети хотят нас слушаться, они просто не хотят этого признавать. Не разводите чрезмерной демократии. Авторитет взрослого – это огромная сила в наших руках. Дети не могут жить без родительского авторитета. Детям необходимо, чтобы родители создали для них правила и приняли за них решения, которым они должны подчиняться. Это их стержень, их опора. Без этого жизнь ребенка превращается в хаос.

Материально-административные рычаги. Многие родители ждут благодарности детей за материальное благосостояние. Зря ждут. Дети не высказывают никакой благодарности, и они правы. Все, что мы делаем для них, – это наша прямая обязанность.

Моя бывшая свекровь всегда говорила, что дети нам ничего не должны: то, что мы делаем для детей, дети потом должны делать для своих детей. Я полностью согласна. Дети не просили их рожать, и мы обязаны их обеспечивать и не ждать благодарности. Но, благодарные или нет, наши дети находятся в полной материальной зависимости от нас. От нас зависят все их блага, а в современном подростковом мире – это очень большая сила. Нашим детям невыгодно с нами ссориться! И, опять же, благодарные или нет, они должны это понимать. «Знаешь, доченька, извини. Это курточка тебе очень идет, но я не рассчитывала на такую сумму. И, честно говоря, после того как я три дня умоляла тебя вымыть пол на кухне и в результате мыла сама, у меня нет никакого настроения покупать тебе дорогие подарки. Давай купим ту, что подешевле, она тоже очень симпатичная».

Не надо унижать ребенка его материальной зависимостью. В конце концов он тоже не виноват, что у него пока нет денег. Но и заискивать перед ним не надо. Идите по жизни уверенно: вы имеете право тратить свои деньги так, как считаете нужным. Вы обязаны обеспечивать ребенка, но он своим поведением должен добиться того, чтобы вам хотелось тратить свои кровные тысячи именно на то дорогое и лишнее, которого так жаждет его подростковая душа!

Время. За нашу взрослую жизнь мы должны были научиться терпению. В решении проблем с подростками время – на нашей стороне. Нашему ребенку сегодня четырнадцать, и завтра четырнадцать, и через неделю – тоже. Нет причины вламываться в его комнату с пресловутым «нам надо поговорить». Даже если мы хотим решать проблему и перед нами – сложная задача, нет причины приступать к ее решению здесь и сейчас. Правильно выбранный момент очень важен в любом деле, а уж особенно в воспитании подростка. В нужное время и результат разговора будет другой! Итак, наберитесь терпения и ждите правильного момента.

Опять приведу пример из собственной практики. Мне очень хотелось, чтобы моя дочка, живущая в Голландии, взяла уроки русского языка. Но ей, конечно, было неохота. И вот летом она поехала в русский лагерь и обнаружила, что не может подписать открытку на день рождения подружки! В этот момент я предложила ей нанять репетитора по русскому языку, и она согласилась. Ах, как она потом ныла, что взялась за эти уроки! Но было поздно: я воспользовалась моментом и сумела заложить в ней хотя бы основы русского правописания.

Конечно, разговор об оценках естественнее всего начать по приходе с родительского собрания. В этот момент ребенок ждет этого разговора, это не будет для него неприятным сюрпризом в солнечный воскресный день. При этом вы могли уже давно знать, что оценки плохие, и к разговору вы уже давно готовы, но после родительского собрания начать этот разговор просто и естественно. Точно так же о деньгах надо говорить, когда ребенок начал что-то клянчить, а не когда он мирно болтает по компьютеру со своими друзьями. Я считаю, что проблему надо обсуждать в тот момент, когда ребенок на проблему наталкивается или когда возникает ситуация, так или иначе связанная с этой проблемой.

Еще один принцип, которому свято следует моя семья. Если ребенок достиг какого-то успеха, если он счастлив и горд, дайте ему порадоваться, празднуйте вместе с ним. Это такие редкие бесценные минуты жизни! Строжайшее табу – обсуждать проблемы в моменты успеха и радости.

С другой стороны, когда ребенок расстроен, обсуждать проблемы тоже не стоит. Когда подросток в плохом настроении, к нему надо относиться по-доброму и помогать. Даже если расстройство напрямую связано с проблемой, которую вы хотите решить, сначала нужно ребенка успокоить. «Я понимаю, что ты расстроена. Проблема, правда, есть. Но не волнуйся, мы ее решим. Ты только успокойся, и мы обсудим, что делать. Ладно? А сейчас, может, хочешь поесть или чаю?»

Вам решать, какой момент подходящий. Но очень важно проявить терпение и этого момента дождаться: нейтрального момента, когда обсуждение проблемы уместно, когда вы можете рассчитывать на внимание ребенка и когда разговор имеет наибольшие шансы на успех.

А если не получится?

Получается далеко не все и далеко не всегда. Почитать про Бриджит Джонс – так вообще почти никогда ни у кого ничего не получается. На работе мы относимся к этому нормально. А в воспитании почему-то подавай нам стопроцентный результат! Это нелогично. И моя теория тоже, конечно, работает не всегда. Например, я все-таки попыталась приучить дочь читать книжки. Она даже согласилась читать две книжки в месяц. Читает она быстро, ей эти две книжки в месяц прочитать ничего не стоит. Но она не последовала договоренности, а у меня не хватило сил это проконтролировать. В результате ничего не вышло, и я пока оставила эту проблему. Не читает книжки – ну и ладно. Зато читает газету. В вопросах, которые не жизненно важны, можно расслабиться и просто отказаться от решения проблемы, если решить ее с первой попытки не удалось.

Но бывают вопросы более важные, где отказываться от решения проблемы нельзя. Что же делать, если не получилось? Если вам так и не удалось продержать ребенка разговором те пресловутые пять минут? Если ребенок не следовал договоренностям? Если все-таки все закончилось скандалом? Во-первых, успокойтесь, ребенок по-прежнему жив и здоров. Возьмите тайм-аут. Может, вы все просто устали жить в обстановке решения проблем? Отвлекитесь. Дождитесь, когда ребенок хоть раз вам дружески улыбнется. И когда обстановка разрядится, подумайте, что вы сделали не так, и начните сначала.

Проблема осталась, и ее по-прежнему надо решать. Может, задача все-таки была невыполнима? А может, ребенок больше не согласен эту задачу решать? А если задача по-прежнему выполнима и ребенок с ней по-прежнему согласен, то, может, был выбран не тот метод? Подумайте и спокойно начните сначала. Время, как всегда, на вашей стороне.

Алгоритм – есть алгоритм. Любой, кто хоть когда-нибудь писал компьютерные программы, знает, что алгоритм должен предусматривать все возможные исходы. В моем алгоритме, если вы столкнулись с нерешенной задачей, есть три возможных выхода: отказаться, хотя бы временно, от решения этой проблемы, пересмотреть метод или пересмотреть задачу.

План действий

В заключение

Под конец хочу воззвать к вам в последний раз: не увлекайтесь чересчур воспитанием своего подростка!

Во-первых, не нужно решать все проблемы сразу. Не перегружайте ни себя, ни ребенка. Расставьте приоритеты и займитесь одной, самой важной, на ваш взгляд, проблемой. А остальные проблемы в это время не трогайте вообще!

Во-вторых, совершенно не нужно (а очень даже вредно и утомительно) постоянно что-то улучшать и совершенствовать и все время жить в ситуации решения проблем и задач. Что-то менять, чего-то добиваться – это большая нагрузка, даже если вы это делаете самым дружелюбным и позитивным способом. Спокойно возьмите перерыв. На лето. Или даже на полгода. И не решайте в это время ничего. Просто улыбайтесь почаще своему ребенку, понаблюдайте за ним, поинтересуйтесь, что ему нравится, сделайте вместе что-то, что вы оба любите. Например, съездите вместе в какой-нибудь город, сходите в кафе, в магазин, на футбол, посмотрите вместе фильм, который ребенку явно должен понравиться. Сделайте это просто так, не стремясь ни к какому педагогическому результату.

С подростком можно общаться, как с взрослым, как с другом. При этом они не усугублены взрослыми проблемами. Они веселые, остроумные, смешные, полные идей. Пожалуйста, не упустите этот уникальный возраст! Насладитесь обществом детей, пока они не стали скучными взрослыми. У подростка стремительно уменьшается потребность в опеке и возрастает потребность в общении. Мы, родители, отвечаем за то, чтобы обеспечивать потребности своих детей. Прибегайте к «воспитанию» только когда это действительно жизненно необходимо. Дайте вашему ребенку безграничную любовь, одобрение и приятное общение. Это лучшее, что мы можем сделать для формирования подростка в счастливого, уверенного в себе взрослого. Расслабьтесь. У вас чудесный ребенок, вы хорошие родители, и все у вас лучше всех.

Глава 2

Как с ними общаться и о чем с ними разговаривать

Невоспитательные беседы

Разговоры с подростком – это самое первое и естественное, что приходит в голову по поводу его воспитания. И наоборот, когда родители задаются вопросом, как им разговаривать с ребенком, то сразу предполагается, что разговор должен быть полезным и нести в себе какую-то педагогическую нагрузку. Отсюда и фразы: «Разговаривать с подростком сложно». «Подростки не хотят нас слушать». «Нужно начать разговор непринужденным тоном в подходящий момент».

Я даже где-то вычитала совет, что для большей непринужденности с ребенком хорошо говорить, когда вы вместе едете в машине. Наверное, в некоторых ситуациях это сработает, но я не вполне согласна с этим советом. Приведу два аргумента против. Во-первых, когда вы ведете важный разговор с ребенком, то именно разговор – ваш первый и единственный приоритет. А за рулем ваш главный приоритет – безопасность движения. Как в том анекдоте: если вы одной рукой ведете машину, а другой – обнимаете девушку, то и то и другое вы делаете плохо! Во-вторых, у поездки на машине – конечный срок. Если ваш разговор затянулся и вы приехали раньше, чем он закончился, то вам будет трудно потом вернуться к этому разговору. А если ваш разговор был конструктивным и коротким (а я уверена, что воспитательный разговор должен быть именно таким!), то разговор уже закончился, а вам еще ехать и ехать! Все-таки воспитательные разговоры обычно неприятные, и после них должна быть возможность разрядить обстановку, разбежаться по разным комнатам, включить телевизор, пойти на кухню попить чай. А в машине у вас такой возможности нет. Вот и попытайтесь, сидя за рулем и глядя на дорогу, разрядить обстановку!

Но дело даже не в машине. Я уверена, что воспитательных разговоров вообще должно быть как можно меньше. Есть, правда, разговоры необходимые, впрямую касающиеся безопасности ребенка (секс, алкоголь, курение, наркотики). Но это дело настолько серьезное, что в Голландии, например, такие разговоры вообще не доверяют родителям. Все делается так: в школу приходит чужой дядя, у которого есть опробованные профессиональные методики, как донести до современного ребенка нужную информацию. У него есть презентация в картинках, он говорит детям об опасностях без эмоций, лаконично, основываясь на голых фактах. А потом рассказывает, как правильно этих опасностей избежать. После этого детям дают контрольную, чтобы убедиться, что они правильно усвоили материал. Вот и все. «Нужный момент» включен в расписание, и детям намного легче воспринимать такую беседу, когда она проводится посторонним человеком и одинаково для всех. Лично я благодарна голландской школе за эти беседы. Нам, родителям, действительно трудно вести такие разговоры, особенно по вопросам секса. Секс и родители – вещи плохо совместимые в подростковом мозгу, да и не только в подростковом. Не случайно же богоматерь была девственницей!

Итак, я не собираюсь писать о том, как провести просветительную или воспитательную беседу. Я вообще не понимаю, почему разговор с подростком, ну просто как басня Крылова, обязательно должен нести в себе мораль. Почему под разговором с подростком мы неизменно подразумеваем разговор сложный и серьезный? А потом мы еще удивляемся, что дети не любят с нами разговаривать! Я знаю на собственном опыте, как бывший подросток и как мама, что с детьми можно и нужно разговаривать просто так, безо всякой воспитательной цели. Я знаю, что многим родителям хотелось бы, чтобы подростки побольше им рассказывали, охотнее разговаривали с ними. Постараюсь поделиться своими соображениями на эту тему.

Они не такие, как мы

Хочу прежде всего призвать к снисходительности к вкусам нового поколения. Взрослые вечно ругают современную молодежь, в каком бы времени это ни происходило. Ворчат, мол, мы были другие. Как в песне Макаревича: «Они торчат под рэп и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы!» Но, скажите, пожалуйста, почему они должны быть такими, как мы? Чем мы так хороши? Чем отличились? Тем, что 60 % семей развелись? Что мир в финансовом кризисе? И разве не мы задали тон нашим детям в погоне за материальными благами и красивыми вещами? Наши дети не такие, как мы, но почему нам так трудно предположить, что хотя бы в чем-то они заведомо лучше?! Позаимствую приемчик у Дейла Карнеги: если у вас есть весомые основания считать, что ваше поколение – это вершина эволюции, пожалуйста, приведите их здесь:

________________________

Не знаю, как вы, а я оставлю в этом месте пробел. У меня нет серьезных оснований считать, что мы сильно лучше, чем наши родители или наши дети.

Подростки очень интересные, на них приятно смотреть, с ними не скучно. Не случайно так не хочется отходить от телевизора, когда показывают «Папиных дочек». Если вам кажется, что ваш подросток был куда милее, когда был маленьким, подумайте, стали бы вы с таким нетерпением ждать очередной серии про пять очаровательных малышек?

Моя хорошая подруга – директор модельного агентства и эксперт в вопросах моды. С ней невозможно ходить по улицам и магазинам. Она, прищурившись, высматривает в толпе девочек-подростков, пристально к ним приглядывается. Однажды она призналась, что для нее подростки – самая интересная социальная группа. «Ты что, не знала, что вся мода идет от подростков? Это они догадываются надеть майку наизнанку или выйти на улицу в тапочках для душа. От них все новые веяния, все идеи!» Потом я прочитала об этом же в знаменитой книге Малкольма Гладуэлла «Переломный момент»[1 - Малкольм Гладуэлл. Переломный момент. – М.: Альпина Паблишерз, 2009.]. Чтобы угадать веяния моды, умные взрослые маркетологи пытаются понять, что нравится тем подросткам, которые не боятся и не стесняются быть не как все. Частенько странные вкусы этой передовой группки детей определяют, на что именно появится массовый спрос через год-другой. Так что не отвергайте с гневом странные наряды вашего ребенка. Еще неизвестно, в чем бы мы ходили, если бы подростки не придумывали для нас новые моды. К тому же не исключено, что через год-другой вы и сами будете ходить в майке швами наружу. Я уже хожу.

То же касается музыки. Когда моей дочери было десять лет, она любила слушать попсовые сборники для детей. Это были обычные сборники обычных хитов. Просто хиты выбирались те, которые нравятся детям. Однажды я спросила, не кажется ли ей, что взрослым артистам может быть неприятно, что их хиты в результате попали в детский сборник. Дочка подумала, а потом очень серьезно ответила: «Нет, мама, я думаю, что они очень рады, что их хиты нравятся детям. Потому что дети больше всех слушают музыку!» Я не думаю, что имеет смысл тратить слова на то, как важна музыка для подростков. Да, нам часто не нравится «их» музыка. Но, может, дело не в них, а в нас? Грустная шутка: «Когда вам тридцать пять, с музыкой что-то случается». Вот и случилось. Нам по-прежнему нравится музыка наших юных дней, когда мы сами были подростками и определяли новые веяния. Но за все эти годы наша любимая музыка либо стала классикой, либо безнадежно устарела. И чаще, к сожалению, последнее. Дети не хотят это слушать, и правильно делают. Представьте себе, что современные подростки по-прежнему тащились бы от «Ласкового мая» и Тото Кутуньо?! Неужели вам бы не показалось, что это по меньшей мере странно?! Мы в свое время слушали и хорошую музыку, и всякую дрянь – все вперемежку. Наши дети тоже имеют на это право. И это им судить, какие хиты нашей юности станут классикой, а какие – уйдут в небытие. Вы можете сказать: пусть слушают, что хотят, лишь бы нас не трогали. Это достойная и вполне оправданная позиция. Но только не вставайте в позу. Отдавайте себе отчет, что это у вас с музыкой что-то случилось, что это вы отстали от современных тенденций. И вы, конечно, имеете полное право слушать, что хотите, но гордиться тут нечем.

И еще одна сфера жизни, где первенство принадлежит нашим детям: это, конечно, спорт. Здесь, кстати, ни один родитель не будет возражать. Нам остается только любоваться счастливыми юными лицами новых чемпионов. По отношению к большому спорту нам легче всего признать, что нам это не по возрасту.

Так давайте не будем плыть против течения. И давайте не будем все высокомерно отвергать, а соблаговолим поинтересоваться, что же нравится нашим детям. Потому что то, что им нравится, это и есть современно! Давайте позволим им решать, что сейчас круто и клево в моде, музыке и спорте. Мы уже внесли свою лепту в свое время, и пора передать эстафету. Честное слово, у нас есть дела поважнее: растущие цены, растущие дети, растущие температуры глобально теплеющего мира. Радуйтесь, что дети готовы придумывать, что нам носить. Хотя бы этим нам не нужно заниматься! Мы управляем обществом и планетой. И как сильные мира сего мы должны быть снисходительны к тем, кто только пытается внести свой маленький вклад и сказать свое маленькое слово о том, каким этот мир должен быть.

Как со взрослыми

Подросток хочет быть взрослым. Его очень обижает, когда к нему относятся, как к маленькому. Подросток хочет разговаривать со взрослыми на равных. И ему надо предоставить такую возможность. В любых разговорах – воспитательных или нет – с подростком нужно разговаривать как со взрослым. Правда, в воспитательных разговорах (о которых я не собираюсь писать!) вы с ребенком не на равных: вы пользуетесь родительским авторитетом, добиваетесь цели, уверены в своей правоте, и ребенок, хоть и восстает, тоже знает, что вы правы. Поэтому воспитательные разговоры нужно вести, как со взрослым, но все-таки в этом разговоре ваше слово имеет намного больший вес. Зато если вы хотите поговорить с ребенком просто так, о его делах, о новостях в семье или на отвлеченные темы, то можно расслабиться и представить, что перед вами абсолютно взрослый человек. Разговаривать с ребенком как со взрослым очень просто. Подумайте, как вы разговариваете с друзьями. Вы не пытаетесь вытянуть из них всю подноготную их личной и профессиональной жизни, при этом ничего не рассказывая о себе. Вы не забрасываете их непрошеными советами, не пытаетесь их воспитывать. Вы не журите, а жалеете их, если они по ошибке попали в неприятную ситуацию. Вы обсуждаете с ними погоду, простуду, сплетни, новые фильмы, новости, да мало ли что еще. Вы разговариваете с уважением и на равных. Вот и с детьми надо разговаривать точно так же.

Недавно двое голландских ребят, девочка и мальчик (примерно 17 лет), решили организовать маленькую консалтинговую фирму: советы родителям по общению с подростками. «Какие главные ошибки делают родители в общении с подростками?» – спросил девочку журналист. Ответ был однозначный: «Основная ошибка – это когда родители не воспринимают подростков всерьез!»

Одним из первых читателей этих страниц была подруга моей мамы, детский психолог с огромной практикой работы с трудными подростками. Она сказала, что с подростками действительно очень важно разговаривать как со взрослыми, но даже еще важнее при этом по-настоящему серьезно к ним относиться. Дети очень чувствуют фальшь. Они хотят от нас не столько внешних проявлений уважения, сколько уважения как такового. Поэтому нужно учиться не только разговаривать с ребенком, как со взрослым, но и уважать его, как взрослого. Уважать его дела и его проблемы. И если мы этого уважения не испытываем, то придется его в себе воспитать, иначе полноценного общения не получится.

Кстати, в каком возрасте надо начинать разговаривать с ребенком как со взрослым? Я не знаю универсального рецепта. В нашей семье – с рождения. И я с большим удивлением обнаружила, что в Голландии такое общение с детьми – это официальная национальная политика. С детьми разговаривают, как со взрослыми, только понятными словами. Никогда не забуду первый визит моей трехлетней малышки к зубному врачу. Доктор присел на корточки, посмотрел в ее черные глазки, пожал ей руку и сказал: «Добрый день, я – зубной врач. А как тебя зовут? Здравствуй, Пиали, очень приятно познакомиться. Сейчас я должен посмотреть и посчитать твои зубки, чтобы они росли красивыми и здоровыми. Это мне удобнее делать вон в том специальном кресле. Проходи, пожалуйста!» Как будто ребенок сам по себе явился к зубному врачу, а родители в полном составе здесь ни при чем! А уж когда я привожу к врачу Наташу, то я вообще удивляюсь, что меня пускают в кабинет. Ребенок сидит напротив врача, я – где-то сбоку на стульчике. И когда я робко пытаюсь что-то добавить и пояснить, доктор строго хмурится: «Я сейчас разговариваю с Наташей!»

Многие книжки про малышей предлагают мамам говорить с детьми каким-то странным «мамочкиным» языком. Наконец, я нашла книжку, написанную веселой и мудрой мамой четверых детей, в которой она признается, что у нее так и не получилось освоить этот язык и что она разговаривает со своим двухлетним ребенком, как будто перед ней взрослый приятель или коллега. Я поступаю точно так же. И все-таки с малышами можно говорить по-другому. А с подростками нельзя. С ними нужно в любых обстоятельствах разговаривать как со взрослыми.

Мы не крутые. Нам это не надо

Многие родители чувствуют потребность подростка в разговоре на равных. Но вместо того чтобы поднять ребенка до своего уровня, некоторые родители, наоборот, начинают изображать из себя крутых и стараются подстроиться под то, что, по их мнению, типично для поведения подростков. Это – огромная ошибка. Для подростка нет ничего ужаснее, чем молодящиеся родители, которые пытаются строить из себя юных, популярных и крутых. Даже если вы действительно современны и круты, даже если вы миллиардер, рок-звезда или создатель Интернета – не надо этого делать!

Это ниже нашего достоинства – подлаживаться под подростков. Наш вид смешон, наш сленг устарел, наши сентенции скучны, наши анекдоты бородаты. Для подростков мы в такие моменты выглядим, как старая кокетка на картине Строцци. Если вы не знаете этой картины – найдите и полюбуйтесь. Ничего красивого. Наше почетное право – быть взрослыми умными родителями. Такими мы и должны быть. Тогда в мире подростка все встает на свои места, и он с большей охотой будет с нами общаться. Закон общения: будь тем, кто ты есть!

Как найти темы

Начну с того, о чем говорить не надо. Поскольку мы обсуждаем разговоры не воспитательные, а обычные, то они не должны затрагивать никаких болезненных для подростка тем. Кроме того, нам почему-то все время хочется рассказывать про времена, когда мы были молодыми, а наши дети – маленькими. Но именно об этом дети-подростки меньше всего хотят слушать. Они не хотят видеть нас юными, они хотят видеть нас взрослыми родителями, какие мы и есть. С их точки зрения, наша юность проходила при царе Горохе, и если в те времена даже Интернета не было, то чего тогда вообще могло быть хорошего? А самое главное, что рассказы о добрых былых временах слишком часто намекают на знаменитое «ну, и молодежь пошла», а подростки этого терпеть не могут. Их собственные детские годы их тоже не волнуют: они тогда были маленькими и глупыми, и им стыдно за свое тогдашнее существование. Все это, конечно, несколько утрировано. Можно рассказать историю из своей юности или из детства ребенка, но только к месту. А как начало разговора – это не годится.

О чем же тогда говорить? Как и с друзьями, можно говорить о своих или их делах, а можно говорить о чем-то отвлеченном и содержательном. Я попробую рассказать, как можно выйти на эти разговоры с подростком.

«Ну, как дела?» Запреты и зацепки

Я не открою вам секрета, если скажу, что люди, как правило, больше всего любят говорить о себе. Ваш взрослый ребенок, скорее всего, не исключение. Но, к счастью, и вам больше всего хочется говорить о нем!

Теперь все зависит от того, насколько близко вы знакомы с подробностями жизни своего ребенка. Если вы много про него знаете, то можете дальше не читать. Вам и так понятно, о чем разговаривать. Как с подружкой, как с другом, можно говорить о мелких продолжениях вчерашних новостей. «Ну что, Дима уже вышел в школу или все еще болеет?» «Контрольная по химии была такая, как ты ожидала, или Ирина Николаевна опять вам что-то сложное нахимичила?»

А если вы не знаете никаких особых деталей? Тогда надо представить себе, что перед вами взрослый, с котором вы почти не знакомы. Понятно, что бесполезно спрашивать его: «Ну, что было в школе?» Вообразите себя на его месте. Допустим, вы разговариваете с человеком, которому вы обычно ничего не рассказываете в подробностях. Как бы вы ответили на вопрос: «Ну, что было на работе?» Правильно, «ничего особенного». Этот ответ совсем не значит, что ребенок вам не доверяет! Вы очень близкий человек для вашего ребенка. Он вас обожает, а вы его. Вы просто пока не входите в круг людей, с которыми он ведет непринужденные разговоры о мелочах, и нужно немножко поработать, чтобы у вас возникла привычка непринужденного ежедневного общения. Сейчас вам нужна зацепка, которая позволила бы задать мелкий конкретный вопрос. Но вы не можете спросить, вернулся ли Дима в школу после болезни, если вы не знаете, что ваш сын дружит с Димой и что Дима болел.

Можно начать с нейтральных тем: найти интересную новость, рассказать что-то про людей, которых он знает, или про себя. Обсуждать нейтральные темы с подростком очень интересно. У них на все свой взгляд и очень много смешных идей. Но о содержательных разговорах – следующий раздел, а сейчас наша цель – все-таки узнать, как дела! Значит, нужно искать зацепку, которая бы позволила задавать мелкие конкретные вопросы.

Если вы ищете, то всегда найдете. Например, если ваш подросток слушает современную музыку, то можно в машине попросить его выбрать радиостанцию, которая ему нравится. Дальше слушайте вместе песни и говорите спокойно, что вам нравится, а что нет, и спрашивайте его. Если песня вам понравилась, то можете спросить, кто исполнитель. Можете разузнать про его любимых исполнителей и попросить дать послушать через наушники на его плеере. У ребенка начнет развиваться рефлекс, что с вами можно общаться просто так. Дальше можете дома попросить: «Дай, пожалуйста, маме послушать песню, которая мне тогда понравилась в машине». Получится маленькое продолжение. Можно спросить, что нравится его друзьям, и вот вам уже известна пара имен и кое-какая информация.

Не знаю как с мальчиками, а с девочками я случайно наткнулась на изумительный прием: фотография класса. Найдите недавнюю фотографию класса вашей дочки и начните вместе ее разглядывать. «Ну, это Вика, ее я знаю. А это кто? Ой, какой симпатичный мальчик!» Может, дочка скажет: «Ты что, какой он симпатичный! Это же Ванечка Родионов, он противный, фу, мама, какой ужас!» На это можно возразить: «Ну не знаю, по-моему, симпатичный. Сама увидишь через годик. Ну, а ты считаешь, какой мальчик симпатичный? Этот? Да, этот и, правда, красавчик. А его как зовут?» И так далее. В результате у вас непринужденный разговор, а под конец – миллион зацепок. Например, если вы запомнили, что у вашей дочери хорошие отношения с модницей Дашей, то в следующий раз можно спросить: «Ну что, понравилась девочкам твоя новая кофточка? Что сказала Даша?»

Если у подростка серьезное хобби, то у вас нет проблем с темой. Поспрашивайте об этом хобби, узнайте детали. Дайте ребенку что-то вам объяснить на эту тему.

Пробуйте во всех направлениях и копите зацепки. Когда у вас будет несколько удачных тем, то разговор будет начинать все проще, и все непринужденнее будет этот разговор проходить. Не бойтесь высказать свое мнение, пошутить, спросить совета. Не забывайте, что перед вами взрослый друг. Его нельзя судить, ругать, воспитывать, это другой жанр. Зато с ним можно просто пообщаться для своего и его удовольствия.

Содержательные разговоры

В свое время я часто разговаривала с родителями, бабушкой и дедушкой на отвлеченные и вполне серьезные темы: про историю, искусство, книги, науку, природу, политику, про их работу и мало ли что еще. Я много почерпнула из этих содержательных разговоров со взрослыми. Конечно, я была отличница и так далее, но мне кажется, что почти все подростки, несмотря на кажущееся пренебрежение к любой серьезной информации, по своей природе очень любопытны. Поэтому не бойтесь говорить с детьми на разные просветительские темы. Поверхностный слой пренебрежения, на который вы натыкаетесь поначалу, ровно ничего не значит. Достаточно небольшого и доброжелательного нажима с вашей стороны, и эта тонкая корочка льда сломается, высвободив бурный поток любознательности и идей. В подростках масса позитивной энергии, и при желании ее нетрудно превратить в живой интерес к содержательным разговорам.

Здесь есть только одно условие. Если вы хотите рассказать ребенку или обсудить с ним что-то информативное, то этот разговор должен проходить на достойном уровне. Вы должны проявить знание дела. Вы не можете быть дилетантом в обсуждаемом вопросе. Более того, обсуждать этот вопрос с вами должно быть интересно. Найти тему для такого разговора нетрудно. Выберете что-то такое, что с вами обычно с интересом обсуждают взрослые. Что-то такое, в чем вы хорошо разбираетесь или о чем только что прочитали.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: