Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903

2

Я не вижу веских доводов против приглашения. Организационный комитет сделал первый шаг к сближению польских товарищей с русскими. Пригласив их на съезд, мы сделаем второй шаг по этому же пути, Никаких осложнений я от этого не вижу.

5. Речь по вопросу о месте бунда в РСДРП. 20 июля (2 августа)

Я коснусь прежде всего речи Гофмана и его выражения «компактное большинство»{86}. Тов. Гофман употребляет эти слова с упреком. По-моему, не стыдиться, а гордиться должны мы тем, что на съезде есть компактное большинство. И еще больше гордиться будем мы, если вся наша партия будет одним компактным и компактнейшим 90 %-ным большинством. (Аплодисменты.) Большинство поступило правильно, поставив вопрос о положении Бунда в партии на первое место: бундовцы тотчас же доказали эту правильность, внеся свой так называемый устав, а по сути предложив федерацию{87}. Раз есть в партии члены, предлагающие федерацию, и члены, отвергающие ее, то иначе и нельзя было поступить, как поставить вопрос о Бунде на первое место. Насильно мил не будешь, и нельзя говорить о внутренних делах партии, не решив твердо и неуклонно, хотим ли мы идти вместе или нет.

Суть спорного вопроса иногда не совсем правильно излагалась в прениях. Дело сводится к тому, что, по мнению многих членов партии, федерация вредна, федерация противоречит принципам социал-демократии, в их применении к данной русской действительности. Федерация вредна, ибо она узаконяет особность и отчужденность, возводит их в принцип, в закон. Между нами действительно существует полная отчужденность, и мы не узаконить ее должны, не прикрывать фиговым листком, а бороться с ней, мы должны решительно признать и заявить необходимость твердо и неуклонно идти к теснейшему единству. Вот почему мы в принципе, с порога (по известному латинскому выражению), отвергаем федерацию, отвергаем всякие обязательные перегородки между нами. В партии всегда и без того будут разные группировки, группировки не вполне единомыслящих товарищей по вопросам и программы, и тактики, и организации, но пусть по всей партии будет одно деление на группы, т. е. пусть все мыслящие одинаково соединяются в одну группу, а не так, чтобы сначала группы образовывались в одной части партии, отдельно от групп в другой части партии, а потом соединялись между собой не группы разных взглядов и оттенков взглядов, а части партии, совмещающие разные группы. Повторяю: никаких обязательных перегородок мы не признаем и потому федерацию в принципе отвергаем.

Перехожу к вопросу об автономии. Тов. Либер говорил, что федерация есть централизм, а автономия – децентрализм. Неужели тов. Либер считает членов съезда за шестилетних ребят, которых можно угощать такими софизмами? Неужели не ясно, что централизм требует отсутствия всяких перегородок между центром и самыми отдаленными, самыми захолустными частями партии? Наш центр получит безусловное право доходить непосредственно до каждого отдельного члена партии. Бундовцы посмеялись бы только, если бы им кто-либо предложил внутри Бунда такой «централизм», чтобы ЦК Бунда не мог сноситься со всеми ковенскими группами и товарищами иначе, как чрез посредство Ковенского комитета. Кстати о комитетах. Тов. Либер восклицал с пафосом: «к чему говорить об автономии Бунда, как подчиненной одному центру организации? Ведь не дадите же вы автономию какому-нибудь Тульскому комитету?». Ошибаетесь, тов. Либер: мы безусловно и непременно дадим автономию и «какому-нибудь» Тульскому комитету, автономию в смысле свободы от мелочного вмешательства центра, причем, разумеется, обязанность подчинения центру остается. Я взял слова «мелочное вмешательство» из бундовского листка «Автономия или федерация?». – Бунд выставил эту свободу от «мелочного вмешательства», как пункт условия, как требование к партии. Выставление таких смешных требований само по себе показывает, до чего запутанным представляется спорный вопрос Бунду. Неужели Бунд думает, что партия допустит существование центра, который «мелочно» вмешивался бы в дела какой бы то ни было организации или группы партии? Неужели это не сводится именно к тому «организованному недоверию», о котором было уже говорено на съезде? Такое недоверие сквозит во всех предложениях и во всех рассуждениях бундовцев. В самом деле, разве, например, борьба за полную равноправность и даже за признание права наций на самоопределение не составляет обязанности всей нашей партии? Следовательно, если бы какая бы то ни было часть нашей партии не исполнила этой обязанности, то она безусловно подлежала бы осуждению в силу наших принципов, она безусловно должна бы была вызвать поправку со стороны центральных учреждений партии. И если бы эта обязанность не исполнялась сознательно и умышленно, несмотря на полную возможность ее исполнять, то неисполнение было бы изменой.

Далее, тов. Либер патетически спрашивал нас: как доказать, что автономия в состоянии обеспечить движению еврейских рабочих безусловно необходимую для него самостоятельность? Странный вопрос! Как доказать, верен ли один из предлагаемых путей? Единственное средство – пойти по этому пути и испытать его на деле. На вопрос тов. Либера я отвечаю: идите с нами, и мы беремся доказать вам на деле, что все законные требования самостоятельности удовлетворяются вполне.

Когда идут споры о месте Бунда, мне всегда вспоминаются английские углекопы. Они превосходно организованы, лучше остальных рабочих. И они хотят за это провалить общее требование о 8-часовом рабочем дне, предъявляемое всеми пролетариями{88}. Углекопы понимают единство пролетариата так же узко, как наши бундовцы. Пусть печальный пример углекопов послужит предостережением товарищам из Бунда!

Сверено с рукописью

6. Речь по вопросу о программе партии{89}. 22 июля (4 августа)

Прежде всего я должен отметить чрезвычайно характерное смешение тов. Либером предводителя дворянства с слоем трудящихся и эксплуатируемых{90}. Это смешение знаменательно для всех дебатов. Везде смешивают отдельные эпизоды нашей полемики с установлением принципиальных базисов. Нельзя отрицать, как это делает тов. Либер, что возможен переход и слоя (того или иного) трудящегося и эксплуатируемого населения на сторону пролетариата. Вспомните, что в 1852 г. Маркс, имея в виду восстания французских крестьян, писал (в «18 брюмера»), что крестьянство выступает то представителем прошедшего, то представителем будущего; к крестьянину можно апеллировать, имея в виду не только его предрассудок, но и его рассудок{91}. Припомните дальше, что Маркс признавал позднее совершенно правильным утверждение коммунаров, что дело Коммуны есть также дело крестьянства{92}. Повторяю, нельзя сомневаться в том, что при известных условиях переход того или иного слоя трудящихся на сторону пролетариата отнюдь не невозможен. Все дело в том, чтобы точно определить эти условия. И в словах «переходят на точку зрения пролетариата» условие, о котором идет речь, выражено с полной точностью. Именно эти слова отграничивают нас, социал-демократов, самым решительным образом от всяких якобы социалистических течений вообще и от так называемых социалистов-революционеров в особенности.

Перехожу к тому спорному месту из моей брошюры «Что делать?», которое вызвало здесь столько толковании{93}. Кажется, после всех этих толковании вопрос выяснился уже настолько, что мне остается добавить немногое. Очевидно, что здесь смешивалась принципиальная установка крупного теоретического вопроса (выработка идеологии) с одним эпизодом борьбы против «экономизма». И притом эпизод этот передавался совершенно неверно.

В доказательство этого последнего положения я могу сослаться прежде всего на говоривших здесь товарищей Акимова и Мартынова. Они показали наглядно, что именно об эпизоде борьбы с «экономизмом» идет здесь речь. Они выступили с воззрениями, которые были уже названы (и справедливо названы) оппортунизмом. Они дошли и до «опровержения» теории обнищания, и до оспаривания диктатуры пролетариата, и даже до «Erfullungstheorie»{94}, как выразился тов. Акимов. Правда, я не знаю, что это значит. Не хотел ли тов. Акимов сказать об «Aushohlungstheorie», о «теории опорожнения» капитализма{95}, т. е. об одной из самых популярных, ходячих идеи бернштеинианской теории. Тов. Акимов в защите старых базисов «экономизма» выступил даже с таким, невероятно оригинальным, доводом, что у нас в программе слово пролетариат не стоит ни разу в именительном падеже. Самое большее, восклицал тов. Акимов, что пролетариат стоит у них в родительном падеже. Итак, оказывается, что именительный падеж самый почетный, а родительный стоит на втором месте по почетности. Остается только передать это соображение – может быть через посредство особой комиссии – тов. Рязанову, чтобы он свой первый ученый труд о буквах дополнил вторым ученым трактатом о падежах…{96}

Что же касается до прямых ссылок на мою брошюру «Что делать?», то мне очень нетрудно доказать их вырванность из связи. Говорят: Ленин ни о каких противоборствующих тенденциях не упоминает, а абсолютно утверждает, что рабочее движение всегда «идет» к подчинению буржуазной идеологии. В самом деле? А не сказано ли у меня, что рабочее движение влечется к буржуазности при благосклонном содействии Шульце-Деличей и им подобных?[63] И кто разумеется здесь под «подобными»? Не кто иной, как «экономисты», не кто иной, как люди, говорившие, например, тогда, что буржуазная демократия в России есть фантом. Теперь легко так дешево говорить о буржуазном радикализме и либерализме, когда образцы их все видят перед собой. Но то ли было прежде?

Ленин не принимает вовсе во внимание, что и рабочие участвуют в выработке идеологии. – В самом деле? А не говорится ли у меня много и много раз, что именно величайшим недостатком нашего движения является недостаток вполне сознательных рабочих, рабочих-руководителей, рабочих-революционеров? Не говорится ли там, что выработка таких рабочих-революционеров должна стать нашей очередной задачей? Не указывается ли там на важность развития профессионального движения и создания специальной профессиональной литературы? Не ведется ли там отчаянная борьба против всяких попыток принизить уровень передовых рабочих до уровня массы или до уровня середняков?

Закончу. Все мы знаем теперь, что «экономисты» согнули палку в одну сторону. Для выпрямления палки необходимо было согнуть палку в другую сторону, и я это сделал. Я уверен, что русская социал-демократия всегда будет с энергией выпрямлять палку, изгибаемую всяческим оппортунизмом, и что наша палка будет всегда поэтому наиболее прямой и наиболее годной к действию.

Сверено с рукописью

7. Доклад об уставе партии. 29 июля (11 августа)

Ленин (докладчик) дает объяснение по поводу предложенного им проекта устава. Основной идеей устава является разделение функций. Поэтому, например, деление на два центра не есть результат разделения этих центров по месту (Россия и заграница), а логическое следствие разделения по функциям. Центральному Комитету принадлежит функция практического руководства, Центральному Органу – идейного руководства. Для объединения же деятельности этих двух центров, для избежания разрозненности между ними и, отчасти, для разрешения конфликтов, необходим Совет, который вовсе не должен носить характера чисто третейского учреждения. Параграфы устава, касающиеся отношений между Центральным Комитетом и местными и определяющие сферу компетенции Центрального Комитета, не могут и не должны перечислять все пункты, в которых Центральный Комитет компетентен. Такое перечисление невозможно и неудобно, потому что немыслимо предвидеть все возможные случаи и, кроме того, неперечисленные пункты как будто бы не будут подлежать компетенции Центрального Комитета. Необходимо предоставить Центральному Комитету самому определять сферу своей компетенции, потому что во всяком местном деле могут быть затронуты общепартийные интересы, и необходимо предоставить Центральному Комитету возможность вмешаться в местные дела, вопреки, быть может, местным интересам, но в целях общепартийных.

8. Выступление при обсуждении общей части программы партии. 29 июля (11 августа)

Эта вставка вносит ухудшение{97}. Она создает представление, как будто стихийно растет сознательность. В международной же социал-демократии нет сознательной деятельности рабочих вне влияния социал-демократии.

9. Выступления при обсуждении общеполитических требований программы партии. 30 июля (12 августа)

1

Ленин находит поправку Страхова неудачной, так как формулировкой комиссии подчеркивается именно воля народа{98}.

2

Ленин против слова «областное», ибо это очень неясно и может быть истолковано в том смысле, что социал-демократия требует разделения всего государства на мелкие области{99}.

3

Ленин находит прибавление слова «иностранцу» излишним, так как само собой подразумевается, что социал-демократическая партия будет отстаивать распространение этого параграфа и на иностранцев{100}.

10. Выступление при обсуждении общеполитических требований программы партии. 31 июля (13 августа)

Слово «милиция» ничего нового не дает и вносит путаницу. Слова «всеобщее вооружение народа» ясны и вполне русские. Я нахожу поправку тов. Либера излишней{101}.

11. Предложения к пунктам общеполитических требований программы партии?{102}

1) В конце пункта 6-го оставить «и языка».

2) Вставить новый пункт:

«Право населения получать образование на родном языке, право каждого гражданина объясняться на родном языке в собраниях, общественных и государственных учреждениях».

3) Вычеркнуть в пункте 11 фразу об языке.

Написано между 30 июля и 1 августа (12 и 14 августа) 1903 г.

Печатается впервые, по рукописи

12. Выступления при обсуждении части программы партии, касающейся охраны рабочих. 31 июля (13 августа)

1

Ленин ничего не имеет против 42-часового отдыха, а Либеру замечает, что в программе говорится о надзоре за всеми производствами. Если указать размер, то это только ограничит смысл. Когда наша программа будет законопроектом, тогда внесем детали{103}.

2

Высказываюсь против поправки тов. Лядова{104}. Первые две его поправки излишни, так как в нашей программе мы требуем охраны труда для всех отраслей хозяйства, следовательно, и для сельского в том числе. Что касается третьей, то она целиком относится к аграрной части, и мы вернемся к ней при обсуждении нашего проекта аграрной программы.

13. Речь при обсуждении аграрной программы. 31 июля (13 августа)

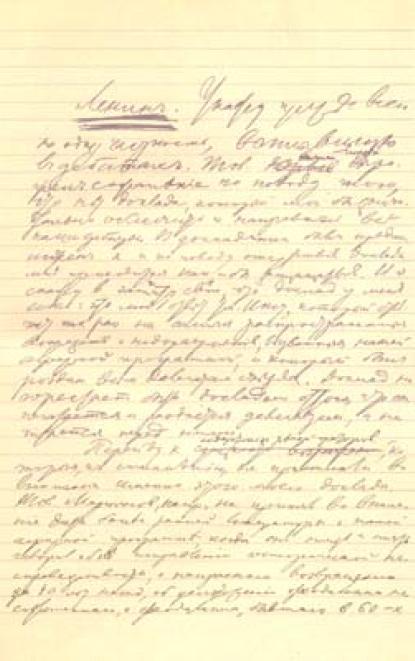

Первая страница рукописи речи В. И. Ленина на II съезде РСДРП при обсуждении аграрной программы 31 июля (13 августа) 1903 г.

Укажу прежде всего на одну частность, выплывшую в дебатах. Тов. Егоров выражал сожаление по поводу того, что нет доклада, который мог бы значительно облегчить и направить все наши дебаты. В докладчики был предположен я, и по поводу отсутствия доклада мне приходится как бы защищаться. И я скажу в свою защиту, что доклад у меня есть: это мой ответ тов. Иксу[64], который отвечает как раз на самые распространенные возражения и недоразумения, вызванные нашей аграрной программой, и который был роздан всем делегатам съезда. Доклад не перестает быть докладом оттого, что он печатается и раздается делегатам, а не читается перед ними.

Перейду к содержанию речей ораторов, которые, к сожалению, не принимали во внимание именно этого моего доклада. Тов. Мартынов, например, не принял во внимание даже более ранней литературы о нашей аграрной программе, когда он опять и опять говорил об исправлении исторической несправедливости{105}, о напрасном возвращении за 40 лет назад, об уничтожении феодализма не современного, а феодализма, бывшего в 60-х годах, и т. д. Приходится повторяться, отвечая на эти доводы. Если бы мы опирались только на принцип «исправления исторической несправедливости», – мы руководились бы одной демократической фразой. Но мы ссылаемся на существующие вокруг нас пережитки крепостничества, на современную действительность, на то, что сейчас стесняет и задерживает освободительную борьбу пролетариата. Нас обвиняют в возвращении к седой старине. Это обвинение показывает только незнание самых общеизвестных фактов о деятельности социал-демократов всех стран. Везде и повсюду они выставляют и осуществляют задачу: завершить то, чего не доделала буржуазия. Именно это делаем мы. А чтобы делать это, необходимо приходится возвращаться к прошлому, и социал-демократы каждой страны делают это, возвращаясь всегда к своему 1789, к своему 1848 году. Русские социал-демократы точно так же не могут не возвращаться и к своему 1861 году, и возвращаться тем энергичнее и тем чаще, чем меньшую долю демократических преобразований осуществила наша крестьянская, с позволения сказать, «реформа».

Что касается тов. Горина, то он равным образом делает обычную ошибку, забывая о реально существующей крепостнической кабале. Тов. Горин говорит, что «надежда на отрезки насильственно удерживает мелкого крестьянина в антипролетарской идеологии». Но ведь на деле-то не «надежда» на отрезки, а теперешние отрезки насильственно удерживают крепостническую кабалу, и нет иного выхода из этой кабалы, из этой крепостнической аренды, кроме превращения якобы-арендаторов в свободных собственников.

Наконец, тов. Егоров поставил авторам программы вопрос о ее значении. Является ли программа, спрашивал он, выводом из наших основных понятий об экономической эволюции России, научным предвосхищением возможного и неизбежного результата политических преобразований. (В этом случае тов. Егоров мог бы согласиться с нами.) Или же наша программа является практически агитационным лозунгом, и тогда нам не побить рекорда перед социалистами-революционерами, тогда эта программа должна быть признана неправильной. Я должен сказать, что не понимаю этого различия, проводимого тов. Егоровым. Если бы наша программа не удовлетворяла первому условию, то она была бы неверна, и мы не могли бы принять ее. Если же программа верна, то она не может не дать практически пригодного лозунга для агитации. Противоречие между двумя дилеммами тов. Егорова лишь кажущееся: его не может быть на деле, ибо верное теоретическое решение обеспечивает прочный успех в агитации. А мы стремимся именно к прочному успеху и нисколько не смущаемся временными неудачами.

Тов. Либер равным образом повторял давно опровергнутые возражения, удивляясь «мизерности» нашей программы и требуя «радикальных реформ» и в аграрной области. Тов. Либер забыл о различии между демократической и социалистической частями программы: он принял за «мизерность» отсутствие чего-либо социалистического в демократической программе. Он не заметил, что социалистическая часть нашей аграрной программы находится в другом месте, именно в рабочем отделе, который относится и к сельскому хозяйству. Только социалисты-революционеры с характеризующей их беспринципностью могут смешивать и смешивают постоянно демократические и социалистические требования, а партия пролетариата обязана строжайшим образом отделять и различать их.

Сверено с рукописью

14. Речи и выступления при обсуждении аграрной программы. 1 (14) августа

1

Прежде чем перейти к деталям, хочу возразить на некоторые общие положения, и прежде всего тов. Мартынова. Тов. Мартынов говорит, что мы должны бороться не с тем феодализмом, который был, а с тем, что теперь есть. Это справедливо, но я напомню ответ мой Иксу. Тот сослался на Саратовскую губернию, я взял данные той же Саратовской губернии, и оказалось: размер отрезков равен там 600 000 десятин, т. е. 2/5 всей земли, находившейся во владении крестьян при крепостном праве, а аренда равна 900 000 десятин; следовательно, 2/3 всей арендной земли – отрезки. Значит, мы на 2/3 восстановляем землепользование. Мы, значит, боремся не с привидением, а с реальным злом. Мы пришли бы к тому, что и в Ирландии, где понадобилась современная крестьянская реформа, превращающая фермеров в мелких собственников. На аналогию между Ирландией и Россией уже указывалось в экономической литературе народников. Тов. Горин говорит, что предлагаемая мной мера не лучшая, что лучше перевести в состояние свободных арендаторов. Но он ошибается, думая, что перевод полусвободных арендаторов в свободные лучше. Мы не выдумываем переход, а предлагаем такой, где юридическое землепользование делается соответствующим фактическому, и этим уничтожаем современные кабальные отношения. Мартынов говорит, что мизерны не наши требования, а мизерен тот принцип, из которого они вытекают. Но это похоже на доводы, которые приводят против нас социалисты-революционеры. В деревне мы преследуем две качественно-различные цели: во-первых, мы хотим создать свободу буржуазных отношений, во-вторых, вести борьбу пролетариата. Задача наша, вопреки предрассудкам социалистов-революционеров, – указать крестьянам, где начинается революционно-пролетарская задача крестьянского пролетариата. Поэтому несостоятельны возражения тов. Кострова. Нам говорят, что крестьянство не удовлетворится нашей программой, что оно пойдет дальше; но мы не боимся этого, для этого у нас есть наша социалистическая программа, и потому мы не боимся и передела земли, так пугающего товарищей Махова и Кострова.

Заканчиваю. Товарищ Егоров назвал химерой нашу надежду на крестьян. Нет! Мы не увлекаемся, мы достаточно скептики, мы поэтому и говорим крестьянскому пролетарию: «Ты сейчас борешься заодно с крестьянской буржуазией, но ты должен быть всегда готов к борьбе с этой самой буржуазией, и эту борьбу ты поведешь совместно с городскими промышленными пролетариями».

В 1852 году Маркс сказал, что у крестьян есть не только предрассудок, но и рассудок. И, указывая теперь крестьянской бедноте на причину ее бедноты, мы можем рассчитывать на успех. Мы верим, что ввиду того, что социал-демократия выступила теперь на борьбу за крестьянские интересы, мы в будущем будем считаться с фактом, что крестьянская масса привыкнет смотреть на социал-демократию, как на защитницу ее интересов,

2

Ленин вносит поправку: вместо «будет добиваться» поставить: «требует прежде всего»{106}. На рефератах во время дебатов указывали, что в проекте сознательно сказано: «будет добиваться», чтобы этим подчеркнуть, что это мы намерены делать не сейчас, а в будущем. Чтобы не дать оснований для подобных недоразумений, вношу эту поправку. Словами «прежде всего» я хочу сказать, что, помимо аграрной программы, мы еще имеем требования.

3

Я против предложения тов. Лядова{107}. Мы пишем не проект закона, а лишь указываем общие признаки. У нас среди городских обывателей есть тоже принадлежащие к податным сословиям; кроме того, есть посадские и другие, и, чтобы все это поместить в нашей программе, мы должны были бы говорить языком IX тома Свода законов.

4

Вопрос Мартынова мне кажется лишним{108}. Вместо выставления общих принципов нас заставляют вдаваться в частности. Если бы мы это делали, мы бы никогда не кончили съезда. Принцип вполне определен: всякий крестьянин имеет право распоряжаться своей землей, все равно общинной или частновладельческой. Это есть только требование права для крестьянина распоряжаться своей землей. Мы настаиваем, чтобы не было особых законов для крестьян; мы хотим не одного только права выхода из общины. Все частности, какие нужны будут при проведении этого в жизнь, мы не можем теперь решить. Я против дополнения тов. Ланге; мы не можем требовать отмены всех законов о пользовании. Это уже слишком.

5

Мартынов, очевидно, в недоразумении. Мы добиваемся одинакового применения общего законодательства – того, которое теперь принято во всех буржуазных государствах, а именно, исходящего из оснований римского права, признающего и общую собственность и личную. Общинное землевладение мы хотели бы рассматривать, как общую собственность.