Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 27. Август 1915 – июнь 1916

Мало того. Рост капитализма в земледелии состоит прежде всего в переходе от натурального земледелия к торговому. Это постоянно забывают и на этом приходится снова и снова настаивать. Развитие же торгового земледелия идет вовсе не тем «простым» путем, который рисуется воображению буржуазных экономистов или предполагается ими, – путем увеличения производства тех же продуктов. Нет. Развитие торгового земледелия состоит очень часто в переходе от одних продуктов к другим. Переход от производства сена и хлебов к производству овощей принадлежит именно к числу таких обычных переходов. А что означает такой переход в отношении интересующего нас вопроса о величине площади земли под хозяйством и роста капитализма в земледелии?

Этот переход означает раздробление «крупной» фермы в 111,1 акров на более чем три «мелких» фермы по 33,8 акров. Производство старой фермы было 760 долларов – средняя стоимость продуктов, за вычетом скармливаемых скоту, на ферме, главный доход которой доставляют сено и хлеба. Производство каждой новой фермы равняется 665 долларам. В сумме, значит, 665 × 3 = 1995 долларов, т. е. более чем вдвое выше прежнего.

Мелкое производство вытесняется крупным при уменьшении количества земли в хозяйстве.

Средний расход на наем рабочих равнялся в старой ферме 76 долларам, в новой 106 долларам – почти в полтора раза больше, при уменьшении площади земли втрое и более. Расход на удобрения с 0,04 долл. на акр поднимается до 0,59 долларов, почти в 15 раз, стоимость орудий и машин вдвое, с 1,04 долл. до 2,12 и т. д.

Нам возразят, как возражают обыкновенно, что число таких высококапиталистических ферм с специальными, «торговыми», культурами ничтожно по отношению к общему числу ферм. Но мы ответим, что, во-первых, число и роль подобных ферм, их хозяйственная роль, гораздо выше, чем принято думать; а во-вторых, – и это главное, – именно такие культуры возрастают быстрее остальных в капиталистических странах. Поэтому-то уменьшение количества земли в хозяйстве при наличности процесса интенсификации земледелия и означает очень часто увеличение, а не уменьшение размеров производства, увеличение, а не уменьшение эксплуатации наемного труда.

Вот точные данные об этом американской статистики, охватывающие всю страну в целом. Берем все специальные или «торговые» культуры, перечисленные выше под рубриками 5–14: овощи, фрукты, молочные продукты, табак, рис, сахар, цветы, тепличные продукты, таро и кофе. Все число ферм в Соединенных Штатах 1900 года, – ферм, для которых главным источником дохода были эти продукты, составляло 12,5 % общего числа ферм. Значит, небольшое меньшинство, одна восьмая. Всей земли у них было 8,6 % общего количества земли – всего 1/12.Но пойдем дальше. Возьмем всю стоимость продуктов всего американского земледелия, за вычетом скармливаемых скоту. Из этой стоимости на долю названных ферм приходится уже 16,0 %, т. е. доля, почти вдвое превышающая долю земли.

Значит, производительность труда и земли в этих фермах почти вдвое выше среднего.

Возьмем сумму всех расходов на наемный труд в американском земледелии. Из этой суммы на долю названных ферм приходится 26,6 %, т. е. более четверти; эта доля более чем втрое превышает долю земли, более чем втрое выше среднего. Значит, капиталистический характер этих ферм несравненно выше среднего.

Их доля в общей стоимости орудий и машин равняется 20,1 %, а в общей сумме расходов на удобрение – 31,7 %, т. е. немногим менее трети общей суммы, немногим менее чем вчетверо выше среднего.

В итоге, следовательно, мы получаем тот несомненный и установленный для всей страны в целом факт, что особенно интенсивные фермы отличаются особенно малым количеством земли в ферме и особенно высоким употреблением наемного труда, особенно высокой производительностью труда; – что хозяйственная роль этих ферм во всем земледелии данной страны вдвое – втрое и более превышает их долю в общей сумме ферм, не говоря уже об общем количестве земли.

Уменьшается или растет во времени роль этих высококапиталистических и высокоинтенсивных культур и ферм среди прочих культур и ферм в сельском хозяйстве?

Ответ дает сравнение двух последних переписей безусловно в смысле увеличения этой роли. Возьмем площадь земли под разными культурами. С 1900 по 1910 г. площадь земли под зерновыми хлебами всех видов возросла в Соединенных Штатах всего на 3,5 %; – под бобами, горохом и т. п. на 26,6 %; – под сеном и кормовыми травами на 17,2 %; – под хлопком на 32,0 %; – под овощами на 25,5 %; – под сахарной свеклой, тростником и пр. на 62,6 %.

Возьмем данные о производстве сельскохозяйственных продуктов. Сумма сбора всех зерновых хлебов с 1900 по 1910 год возросла всего на 1,7 %; – бобов на 122,2 %; – сена и кормовых трав на 23,0 %; – сахарной свеклы на 395,7 %; сахарного тростника на 48,5 %; – картофеля на 42,4 %; – винограда на 97,6 %; неурожай ягод, яблок и т. п. в 1910 г. идет рядом, например, с утроением сбора апельсинов, лимонов; и т. д.

Итак, доказанным по отношению ко всему американскому земледелию является тот, кажущийся парадоксальным и тем не менее несомненный факт, что не только происходит, вообще говоря, вытеснение мелкого производства крупным, но что это вытеснение идет также в следующей форме:

мелкое производство вытесняется крупным путем вытеснения более «крупных» по площади земли, но менее производительных, менее интенсивных и менее капиталистических ферм более «мелкими» по площади земли, но более производительными, более интенсивными и более капиталистическими фермами.

13. Как преуменьшается вытеснение мелкого производства крупным в земледелии

Нам могут возразить: если вытеснение мелкого производства идет «также» в форме интенсификации (и «капитализации») хозяйства в более мелких фермах, то можно ли считать вообще пригодной к чему-нибудь группировку по количеству земли? не получается ли тогда наличность двух противоположных тенденций и невозможность сделать какой-либо общий вывод?

Чтобы ответить на это возражение, надо представить в целом всю картину американского земледелия и его эволюции. Для этого надо попытаться сравнить и сопоставить вместе все три группировки, представляющие из себя, так сказать, максимум того, что дала социальная статистика в области сельского хозяйства за последние годы.

Такое сравнение и сопоставление возможно. Оно требует лишь составления таблицы, которая на первый взгляд может показаться чересчур абстрактной и сложной и тем «отпугнуть» читателя. Однако при сравнительно небольшом внимании «чтение», усвоение и анализ этой таблицы не представляет никаких трудностей.

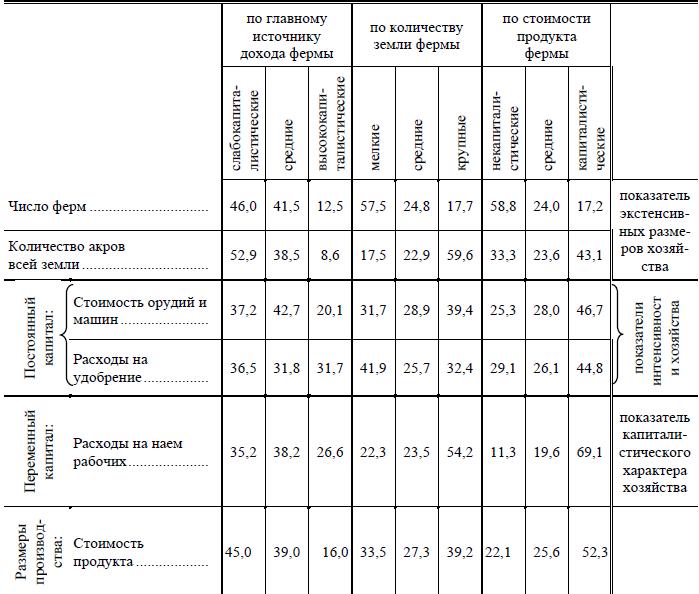

Для сравнения трех различных группировок надо брать исключительно процентные отношения между разными группами. Соответственные вычисления даны все в американской переписи 1900 года. Каждую группировку мы сводим в три главные группы. По количеству земли, мы берем: 1) фермы мелкие (до 100 акров); 2) средние (100–175 акров) и 3) крупные (175 и свыше акров). По стоимости продукта, мы берем: 1) фермы некапиталистические (до 500 долларов); 2) средние (500–1000 долларов) и 3) капиталистические (1000 долларов и свыше). По главному источнику дохода, мы берем: 1) фермы слабокапиталистические (скот; хлопок); 2) средние (сено и хлеба; смешанные) и 3) высококапиталистические (те специальные, «торговые» культуры, которые перечислены выше, в § 12, под рубриками 5–14).

Для каждой группы мы берем прежде всего процент ферм, т. е. процентное отношение числа ферм в данной группе ко всему числу ферм в Соединенных Штатах вообще. Затем, процент всей земли, т. е. процентное отношение количества всей земли в данной группе ко всему количеству земли во всех фермах Соединенных Штатов. Количество земли может служить показателем экстенсивных размеров хозяйства (к сожалению, в нашем распоряжении есть данные только о всей земле, а не об одной обработанной земле, что было бы точнее). Если процентная доля всей земли выше процентной доли числа ферм, например, на 17,2 % ферм приходится 43,1 % земли, то, значит, мы имеем дело с фермами крупными, крупнее среднего и притом более чем вдвое крупнее среднего. Если процент земли ниже процента ферм, значит – вывод обратный.

Далее берутся показатели интенсивности хозяйства, стоимость орудий и машин и общая сумма расходов на удобрение. И здесь берется процентная доля приходящейся на данную группу стоимости и суммы расходов к общей величине для всей страны, И здесь, если этот процент больше процента земли, то получается вывод об интенсивности выше среднего, и т. д.

Наконец, для точного определения капиталистического характера хозяйства тот же самый прием употребляется по отношению к общей сумме расходов на заработную плату, а для определения размеров производства – по отношению ко всей величине стоимости продуктов земледелия всей страны.

Таким образом составлена следующая таблица, к пояснению и разбору которой мы и переходим.

Составление трех группировок: (цифры означают проценты к итогу, сумма трех горизонтальных граф = 100)

Возьмем первую группировку: по главному источнику дохода. Фермы распределены здесь, так сказать, по специальности сельского хозяйства – до некоторой степени аналогично тому, как промышленные предприятия распределяются по отраслям промышленности. Дело обстоит только в земледелии неизмеримо сложнее.

Первый столбец показывает нам группу слабокапиталистических ферм. Эта группа обнимает почти половину всего числа ферм – 46,0 %. Земли у них 52,9 %, т. е. хозяйства крупнее среднего (здесь соединены особенно крупные, экстенсивные, скотоводческие хозяйства и хлопковые фермы размером ниже среднего). Процентные доли стоимости машин (37,2 %) и суммы расходов на удобрение (36,5 %) меньше процентной доли земли: значит, интенсивность ниже среднего. Тоже – капиталистический характер хозяйства (35,2 %) и стоимость продукта (45,0 %). Производительность труда ниже среднего.

Второй столбец – средние фермы. Именно потому, что в среднюю группу, по всем трем группировкам попадают хозяйства во всех отношениях «средние», мы видим здесь наибольшую близость всех процентных отношений друг к другу. Колебания сравнительно невелики.

Третий столбец – высококапиталистические фермы. Мы уже разобрали подробно выше значение цифр этого столбца. Заметим, что только по отношению к этого типа фермам мы имеем точные и сравнимые данные и за 1900 и за 1910 гг., данные, свидетельствующие о том, что эти высококапиталистические культуры растут быстрее среднего.

Каким образом этот более быстрый рост отражается на обычной, в большинстве стран, группировке? Это показывает следующий столбец: группа мелких ферм в группировке по количеству земли.

Эта группа очень велика по числу ферм (57,5 % общего числа). Земли у нее всего 17,5 % общего числа, т. е. более чем втрое ниже среднего. Следовательно, это – наиболее «малоземельная», наиболее «бедная» группа. Но дальше мы видим, что и интенсивность земледелия (стоимость машин и расходы на удобрение), и капиталистический характер его (расходы на наем рабочих), и производительность труда (стоимость продукта) здесь выше среднего: 22,3–41,9 % при 17,5 % земли.

В чем дело? Ясно: в том, что особенно много высококапиталистических ферм – смотри предыдущий вертикальный столбец – попадает именно в эту «мелкую», по количеству земли, группу. К большинству действительно мелких земледельцев, имеющих и мало земли и мало капитала, прибавлено здесь меньшинство богатых, сильных капиталом хозяев, которые на мелких участках земли организовали крупное по размерам производства и капиталистическое по своему характеру хозяйство. Таких хозяев во всей Америке всего 12,5 % (= процент высококапиталистических ферм); значит, если бы даже все они вошли в одну только группу мелких, по количеству земли, ферм, – в этой группе осталось бы (57,5–12,5 =) 45 % хозяев и без достаточного количества земли и без капитала. На самом деле, разумеется, часть, хотя и небольшая, высококапиталистических ферм принадлежит к средним и крупным, по количеству земли, фермам, так что цифра 45 % еще преуменьшает действительное число бескапитальных и малоземельных фермеров.

Нетрудно видеть, насколько прикрашивается положение этих сорока пяти процентов – minimum 45 % – наиболее обездоленных и землей и капиталом фермеров от включения в одну группу с ними каких-нибудь 12, 10 и т. п. процентов хозяев, снабженных в размерах выше среднего капиталом, орудиями, машинами, суммами денег на покупку удобрений, на наем рабочих и пр.

Не будем останавливаться отдельно и на средних и на крупных фермах данной группировки. Это значило бы повторять, в чуточку измененных выражениях, сказанное по поводу мелких ферм. Например, если данные о мелких, по количеству земли, фермах прикрашивают придавленное положение мелкого производства, то данные о крупных, по тому же признаку, фермах преуменьшают, очевидно, действительную концентрацию сельского хозяйства крупным производством. Мы сейчас увидим точное статистическое выражение этого преуменьшения концентрации.

Получается следующее общее положение, которое можно формулировать, как закон, относящийся к группировке хозяйств по количеству земли, во всякой капиталистической стране:

чем шире и быстрее развивается интенсификация земледелия, тем более группировка по земле прикрашивает придавленное положение мелкого производства в земледелии, мелкого земледельца, обездоленного и землей и капиталом; – притупляет действительную остроту классового противоречия между преуспевающим крупным и разоряющимся мелким производством; – преуменьшает концентрацию капитала в руках крупного производства и вытеснение им мелкого.

Наглядно подтверждает это положение последняя, третья, группировка: по стоимости продуктов. Процент некапиталистических (или малодоходных, если иметь в виду валовой доход) хозяйств равен 58,8 %, т. е. несколько даже больше процента «мелких» хозяйств (57,5 %). Земли у них гораздо больше – 33,3 % (против 17,5 % в группе «мелких» фермеров). Но доля в общей стоимости продуктов, принадлежащая им, в полтора раза меньше: 22,1 % против 33,5 %!

В чем дело? Именно в том, что в эту группу не вошли высококапиталистические хозяйства на мелких участках земли, искусственно и фальшиво поднявшие вверх принадлежащую мелким земледельцам долю капитала, в виде машин, удобрений и пр.

Обездоление, придавленность – и, следовательно, разорение – мелкого производства в земледелии оказывается таким образом гораздо сильнее, чем можно бы думать по данным о мелких фермах.

Данные о мелких и крупных фермах, по количеству земли, не учитывают вовсе роли капитала, – понятно, что неучет такой «мелочи» в капиталистическом хозяйстве извращает положение мелкого производства, фальшиво подкрашивает его, ибо оно «могло бы» быть сносным, «если бы» не было капитала, т. е. власти денег и отношений наемника к капиталисту, фермера к купцу и кредитору и т. д.!

Концентрация земледелия крупными фермами гораздо ниже поэтому, чем концентрация его крупным, т. е. капиталистическим, производством: 17,7 % «крупных» ферм сосредоточивают 39,2 % стоимости продукта (немногим более, чем вдвое выше среднего). Между тем 17,2 % капиталистических ферм сосредоточивают 52,3 % всей стоимости продукта, т. е. более чем втрое выше среднего.

Больше половины всего земледельческого производства страны, в которой существует даровая раздача громадных количеств незанятых земель и которую Маниловы называют страной «трудовых» хозяйств, оказывается сосредоточено в руках около 1/6 доли капиталистических хозяйств, которые расходуют на наем рабочих вчетверо больше среднего по расчету на 1 среднюю ферму (69,1 % при 17,2 % ферм) и в полтора раза больше среднего, по расчету на 1 акр всей земли (69,1 % расхода на наемный труд при 43,1 % всей земли).

На другом полюсе больше половины, почти 3/5 всего числа ферм (58,8 %) принадлежат к числу некапиталистических. У них треть всей земли (33,3 %), но эта земля оборудована машинами хуже среднего (25,3 % стоимости машин), удобряется хуже среднего (29,1 % расходов на удобрение) и потому производительность ее в полтора раза ниже среднего. Имея треть всей земли, эта громадная масса наиболее придавленных общим гнетом капитала ферм имеет менее четверти (22,1 %) общей суммы производства, общей стоимости продукта. – – —

По вопросу о значении группировки по земле мы получаем, следовательно, тот общий вывод, что эту группировку нельзя считать совершенно непригодной. Не надо лишь никогда забывать, что она преуменьшает вытеснение мелкого производства крупным и преуменьшает тем сильнее, чем шире и быстрее развивается интенсификация земледелия, чем значительнее различия между хозяйствами по величине вкладываемого в одну и ту же единицу земельной площади капитала. При современных методах исследования, дающих очень хороший, очень богатый запас сведений о каждом отдельном хозяйстве, было бы, например, достаточно соединить два метода группировки, – скажем, каждую из пяти групп по количеству всей земли подразделять на три, на две подгруппы по размеру употребления наемного труда. Если этого не делают, то в значительной мере именно потому, что боятся слишком неприкрыто изображенной действительности, слишком яркой картины придавленности, нищеты, разорения, экспроприации массы мелких земледельцев, положение которых так «удобно» и «незаметно» прикрашивают «образцовые» капиталистические хозяйства, тоже «мелкие» по количеству земли и составляющие небольшое меньшинство среди массы обездоленных. С точки зрения науки, ни один человек не решится возразить против того, что не только земля, но и капитал играют роль в современном земледелии. С точки зрения статистической техники или количества статистического труда, общее число 10–15 групп вовсе не чрезмерно по сравнению, например, с 18 + 7 группами по земле в германской статистике 1907 года. Эта статистика, группирующая богатейший материал о 5 736 082 хозяйствах на такое количество групп по земле, есть образец чиновничьей рутины, научного хлама, бессмысленной игры в цифирки, ибо ни тени разумных, рациональных, наукой и жизнью оправдываемых, оснований для признания типичными такого количества таких групп не имеется.

14. Экспроприация мелких земледельцев

Вопрос об экспроприации мелких земледельцев имеет громадную важность для понимания и оценки капитализма в земледелии вообще. И крайне характерно для современной, насквозь пропитанной буржуазными взглядами и предрассудками, политической экономии и статистики, что именно этот вопрос не разрабатывается почти совсем или разрабатывается наименее тщательно.

Общие данные во всех капиталистических странах показывают процесс роста городского населения на счет сельского, бегство населения из деревень. В Соединенных Штатах этот процесс идет вперед неуклонно. Процент городского населения поднимался с 29,5 % в 1880 г. до 36,1 % в 1890 г., до 40,5 % в 1900 г. и до 46,3 % в 1910 г. Городское население растет быстрее сельского во всех районах страны: с 1900 по 1910 год в промышленном севере сельское население возросло на 3,9 %, городское на 29,8 %; в бывшем рабовладельческом юге первое на 14.8 %, второе на 41,4 %; в колонизуемом западе первое на 49,7 %, второе на 89,6 %.

Казалось бы, столь всеобщий процесс обязательно было бы изучать и при производстве сельскохозяйственных переписей. Сам собою напрашивается важнейший в научном отношении вопрос, из каких разрядов, слоев, групп сельского населения, при каких условиях берутся беглецы из деревни. Раз собираются каждые десять лет подробнейшие сведения о каждом сельскохозяйственном предприятии, о каждой штуке скота в нем, было бы совсем нетрудно ставить вопрос, сколько и каких ферм продано или сдано в аренду для переселения в город, сколько членов семьи и при каких условиях бросают земледелие на время или навсегда. Но подобных вопросов не ставится, дальше казенно-шаблонной цифры: «сельское население понизилось с 1900 по 1910 г. с 59,5 % до 53,7 %» исследование не идет. Исследователи как будто даже не подозревают того, какое количество нужды, гнета, разорения скрывается за этими шаблонными цифрами. И сплошь да рядом буржуазные и мелкобуржуазные экономисты не хотят даже замечать очевидной связи между бегством населения из деревень и разорением мелких производителей.

Нам ничего не остается, как попытаться собрать воедино сравнительно крайне скудные и совсем плохо разработанные данные об экспроприации мелких земледельцев, которые имеются в переписи 1910 года.

Мы имеем данные о формах владения фермами: о числе собственников, подразделяемых на тех, кому принадлежит в собственность вся его ферма, и на таких, кому принадлежит в собственность лишь часть его фермы, затем о числе арендаторов из доли продукта и арендаторов, снимающих землю за денежную плату. Данные эти распределены по районам, но по группам хозяйств не распределены.

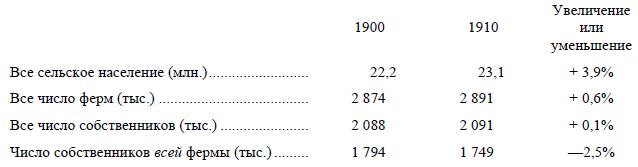

Берем общие итоги для 1900 и 1910 гг. и получаем прежде всего такую картину:

Все сельское население возросло на 11,2%

Все число ферм возросло на 10,9%

Все число собственников возросло на 8,1%

Все число собственников всей фермы возросло на 4,8%

Ясно, что эта картина означает растущую экспроприацию мелкого земледелия. Число сельского населения растет медленнее, чем городского. Число фермеров – медленнее, чем сельское население; число собственников – медленнее, чем число фермеров; число собственников всей фермы – медленнее, чем число собственников вообще.

Процент собственников в общем числе фермеров уменьшается неуклонно уже в течение ряда десятилетий. Этот процент составлял:

в 1880 г. – 74,4%

« 1890» – 71,6%

« 1900» – 64,7%

« 1910» – 63,0%

Соответственно растет процент арендаторов, причем число издольщиков растет быстрее, чем число арендаторов за деньги. Процент издольщиков составлял в 1880 г. – 17,5 %, затем 18,4 % и 22,2 %, а в 1910 году уже 24,0 %.

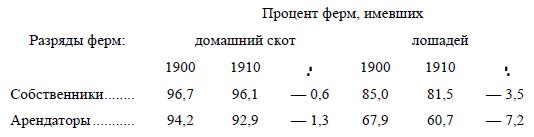

Что уменьшение доли собственников и увеличение доли арендаторов означает, в общем и целом, разорение и вытеснение мелких земледельцев, видно из следующих данных:

Собственники по всем данным за оба года стоят экономически выше. Ухудшение положения арендаторов идет сильнее, чем ухудшение положения собственников.

Посмотрим на данные об отдельных районах.

Всего больше число арендаторов, как мы уже указывали раньше, на юге, и здесь оно возрастает всего быстрее: с 47,0 % в 1900 г. до 49,6 % в 1910 г. Капитал разбил рабовладение полвека тому назад, чтобы теперь восстановлять его в обновленной форме, именно в виде издольной аренды.

На севере число арендаторов значительно меньше и возрастает гораздо медленнее: всего с 26,2 % в 1900 г. до 26,5 % в 1910 г. На западе число арендаторов всего меньше и только в этом районе оно не увеличивается, а уменьшается: с 16,6 % в 1900 г. до 14,0 % в 1910 г. «Чрезвычайно низкий процент арендаторских ферм», – читаем в итогах переписи за 1910 г., – «наблюдается в горном и тихоокеанском районе» (эти два района и составляют вместе «запад»); «несомненно, что такое обстоятельство вызывается здесь главным образом тем, что оба эти района лишь недавно заселены и что многие фермеры являются здесь гомстедерами» (т. е. получившими даром или за ничтожную плату свободные участки незанятой земли), «получившими свою землю от правительства» (т. V, стр. 104).

Мы видим здесь чрезвычайно наглядно не раз уже отмечавшуюся нами особенность Соединенных Штатов, состоящую в наличности незанятых, свободных земель. Эта особенность, с одной стороны, объясняет чрезвычайно широкое и быстрое развитие капитализма в Америке. Отсутствие частной собственности на землю в известных районах громадной страны не устраняет капитализма – к сведению наших народников! – а, наоборот, расширяет базу для него, ускоряет его развитие. С другой стороны, эта особенность, совершенно неизвестная старым, давно заселенным, капиталистическим странам Европы, служит в Америке прикрытием процесса экспроприации мелких земледельцев, идущего в уже заселенных и наиболее промышленных районах страны.

Возьмем север. Мы получаем здесь такую картину:

Мы видим здесь не только относительное уменьшение числа собственников, не только оттеснение их по сравнению с общим числом фермеров и т. д., а прямо уже абсолютное уменьшение числа собственников наряду с ростом производства в главной части Соединенных Штатов, дающей 60 % всего количества обработанной земли в стране!