Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 36. Март – июль 1918

Глава XIII

Особенно следует отметить при обсуждении вопроса о восстановлении дисциплины и самодисциплины трудящихся ту важную роль, которая выпадает теперь на долю судов. Суд был в капиталистическом обществе преимущественно аппаратом угнетения, аппаратом буржуазной эксплуатации. Поэтому безусловной обязанностью пролетарской революции было не реформировать судебные учреждения (этой задачей ограничивались кадеты и их подголоски меньшевики и правые эсеры), – а совершенно уничтожить, смести до основания весь старый суд и его аппарат. Эту необходимую задачу Октябрьская революция выполнила, и выполнила успешно. На место старого суда она стала создавать новый, народный суд, вернее, советский суд, построенный на принципе участия трудящихся и эксплуатируемых классов, – и только этих классов, – в управлении государством. Новый суд нужен был прежде всего для борьбы против эксплуататоров, пытающихся восстановить свое господство или отстаивать свои привилегии, или тайком протащить, обманом заполучить ту или иную частичку этих привилегий. Но, кроме того, на суды, если они организованы действительно на принципе советских учреждений, ложится другая, еще более важная задача. Это – задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и самодисциплины трудящихся. Мы были бы смешными утопистами, если бы воображали себе, что подобная задача осуществима на другой день после падения власти буржуазии, т. е. в первой стадии перехода от капитализма к социализму, или – без принуждения. Без принуждения такая задача совершенно не выполнима. Нам нужно государство, нам нужно принуждение. Органом пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение, должны быть советские суды. И на них ложится громадная задача воспитания населения к трудовой дисциплине. У нас сделано еще непомерно мало, вернее, почти ничего не сделано для этой цели. А мы должны добиться организации подобных судов в самом широком масштабе с распространением их деятельности на всю трудовую жизнь страны. Лишь подобные суды, при условии участия в них самых широких масс трудящегося и эксплуатируемого населения, сумеют в демократических формах сообразно с принципами Советской власти добиться того, чтобы пожелания дисциплины и самодисциплины не остались голыми пожеланиями. Лишь подобные суды сумеют добиться того, чтобы у нас была революционная власть, которую мы все признаем на словах, говоря о диктатуре пролетариата, и вместо которой мы слишком часто видим вокруг себя нечто киселеобразное. Впрочем, правильнее было бы сравнить то общественное состояние, в каком мы находимся, не с киселем, а с переплавкой металла при выработке более прочного сплава.

Продиктовано между 23 и 28 марта 1918 г.

Часть главы XII впервые напечатана 3 июля 1926 г. в газете «Правда» № 150; главы X (неполностью), XI, XII, XIII впервые напечатаны 14 апреля 1929 г. в газете «Правда» № 86; главы IV (конец), V, VI, VII, VIII, IX и X (начало) печатаются впервые

Печатается по стенограмме

Очередные задачи Советской власти{63}

Написано между 13 и 26 апреля 1918 г.

Напечатано 28 апреля 1918 г. в газете «Правда» № 83 и в Приложении к газете «Известия ВЦИК» № 85 Подпись: Н. Ленин

Печатается по тексту брошюры: Н. Ленин. «Очередные задачи Советской власти», изд. 2-е, Москва, 1918, сверенному с рукописью

Международное положение российской советской республики и основные задачи социалистической революции

Благодаря достигнутому миру, – несмотря на всю его тягостность и всю его непрочность, – Российская Советская республика получает возможность на известное время сосредоточить свои силы на важнейшей и труднейшей стороне социалистической революции, именно – на задаче организационной.

Эта задача ясно и точно поставлена перед всеми трудящимися и угнетенными массами в 4-м абзаце (4-й части) резолюции, принятой 15 марта 1918 года на московском Чрезвычайном съезде Советов, – в том же абзаце (или в той же части) резолюции, где говорится о самодисциплине трудящихся и о беспощадной борьбе с хаосом и дезорганизацией[21].

Непрочность достигнутого Российской Советской республикой мира обусловливается, конечно, не тем, чтобы она помышляла теперь о возобновлении военных действий; – кроме буржуазных контрреволюционеров и их подголосков (меньшевиков и проч.), ни один вменяемый политик не думает об этом. Непрочность мира обусловливается тем, что в граничащих с Россией с запада и с востока империалистских государствах, обладающих громадной военной силой, может взять верх с минуты на минуту военная партия, соблазненная моментальной слабостью России и подталкиваемая ненавидящими социализм и охочими до грабежа капиталистами.

При таком положении дела, реальной, не бумажной, гарантией мира для нас является исключительно рознь между империалистскими державами, достигшая высших пределов и проявляющаяся, с одной стороны, в возобновлении империалистской бойни народов на Западе, а с другой стороны – в крайне обостренном империалистическом соревновании Японии и Америки из-за господства над Великим океаном и его побережьем.

Понятно, что, защищенная столь шаткой охраной, наша Советская социалистическая республика находится в чрезвычайно непрочном, безусловно критическом международном положении. Необходимо крайнее напряжение всех наших сил, чтобы использовать предоставленную нам стечением обстоятельств передышку для излечения тягчайших ран, нанесенных всему общественному организму России войной, и для экономического подъема страны, без чего не может быть и речи о сколько-нибудь серьезном повышении обороноспособности.

Понятно также, что серьезное содействие запоздавшей, в силу ряда причин, социалистической революции на Западе мы окажем лишь в той мере, в какой сумеем решить поставленную перед нами организационную задачу.

Основным условием успешного разрешения стоящей перед нами в первую очередь организационной задачи является полное усвоение политическими руководителями народа, т. е. членами Российской коммунистической партии (большевиков), а затем и всеми сознательными представителями трудящихся масс, коренного различия между прежними буржуазными и настоящей социалистической революцией в рассматриваемом отношении.

В буржуазных революциях главная задача трудящихся масс состояла в выполнении отрицательной или разрушительной работы уничтожения феодализма, монархии, средневековья. Положительную или созидательную работу организации нового общества выполняло имущее, буржуазное меньшинство населения. И оно выполняло эту задачу, вопреки сопротивлению рабочих и беднейших крестьян, сравнительно легко не только потому, что сопротивление эксплуатируемых капиталом масс было тогда, в силу их распыленности и неразвитости, крайне слабо, но и потому, что основной организующей силой анархически построенного капиталистического общества является стихийно растущий вширь и вглубь рынок, национальный и интернациональный.

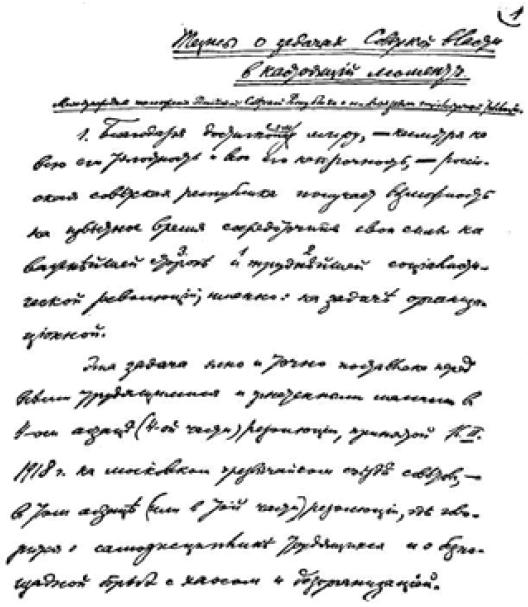

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Тезисы о задачах Советской власти в настоящий момент». Апрель 1918 г. (Уменьшено)

Напротив, главной задачей пролетариата и руководимого им беднейшего крестьянства во всякой социалистической революции, – а следовательно, и в начатой нами 25 октября 1917 г. социалистической революции в России, – является положительная или созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей. Такая революция может быть успешно осуществлена только при самостоятельном историческом творчестве большинства населения, прежде всего большинства трудящихся. Лишь в том случае, если пролетариат и беднейшее крестьянство сумеют найти в себе достаточно сознательности, идейности, самоотверженности, настойчивости, – победа социалистической революции будет обеспечена. Создав новый, советский, тип государства, открывающий возможность для трудящихся и угнетенных масс принять деятельнейшее участие в самостоятельном строительстве нового общества, мы разрешили только небольшую часть трудной задачи. Главная трудность лежит в экономической области: осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства и распределения продуктов, повысить производительность труда, обобществить производство на деле.

* * *Развитие партии большевиков, которая является ныне правительственной партией в России, особенно наглядно показывает, в чем состоит переживаемый нами и составляющий своеобразие настоящего политического момента исторический перелом, требующий новой ориентации Советской власти, т. е. новой постановки новых задач.

Первой задачей всякой партии будущего является – убедить большинство народа в правильности ее программы и тактики. Эта задача стояла на первом плане как при царизме, так и в период соглашательства Черновых и Церетели с Керенскими и Кишкиными. Теперь эта задача, которая, конечно, далеко еще не завершена (и которая никогда не может быть исчерпана до конца), в главном решена, ибо большинство рабочих и крестьян России, как показал бесспорно последний съезд Советов в Москве, заведомо стоит на стороне большевиков.

Второй задачей нашей партии было завоевание политической власти и подавление сопротивления эксплуататоров. И эта задача отнюдь не исчерпана до конца, и ее невозможно игнорировать, ибо монархисты и кадеты, с одной стороны, их подголоски и прихвостни, меньшевики и правые эсеры, – с другой, продолжают попытки объединиться для свержения Советской власти. Но, в главном, задача подавления сопротивления эксплуататоров уже решена в период с 25 октября 1917 г. до (приблизительно) февраля 1918 г. или до сдачи Богаевского.

На очередь выдвигается теперь, как очередная и составляющая своеобразие переживаемого момента, третья задача – организовать управление Россией, Разумеется, эта задача ставилась и решалась нами на другой же день после 25 октября 1917 года, но до сих пор, пока сопротивление эксплуататоров принимало еще форму открытой гражданской войны, до сих пор задача управления не могла стать главной, центральной.

Теперь она стала таковой. Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали, – у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. И все своеобразие переживаемого момента, вся трудность состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления.

Первый раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить, в главных чертах, дело завоевания власти и подавления эксплуататоров, успела подойти вплотную к задаче управления. Надо, чтобы мы оказались достойными выполнителями этой труднейшей (и благодарнейшей) задачи социалистического переворота. Надо продумать, что для успешного управления необходимо, кроме уменья убедить, кроме уменья победить в гражданской войне, уменье практически организовать. Это – самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и десятков миллионов людей. И это – самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республикой.

Общий лозунг момента

Очерченное выше объективное положение, созданное крайне тяжелым и непрочным миром, мучительнейшей разрухой, безработицей и голодом, которые оставлены нам в наследство войной и господством буржуазии (в лице Керенского и поддерживавших его меньшевиков с правыми эсерами), – все это неизбежно породило крайнее утомление и даже истощение сил широкой массы трудящихся. Она настоятельно требует – и не может не требовать – известного отдыха. На очередь дня выдвигается восстановление разрушенных войной и хозяйничаньем буржуазии производительных сил; – излечение ран, нанесенных войной, поражением в войне, спекуляцией и попытками буржуазии восстановить свергнутую власть эксплуататоров; – экономический подъем страны; – прочная охрана элементарного порядка. Может показаться парадоксом, но на самом деле, в силу указанных объективных условий, является совершенно несомненным, что Советская власть в данный момент может упрочить переход России к социализму только в том случае, если практически решит, вопреки противодействию буржуазии, меньшевиков и правых эсеров, именно эти самые элементарные и элементарнейшие задачи сохранения общественности. Практическое решение этих элементарнейших задач и преодоление организационных трудностей первых шагов к социализму является теперь, в силу конкретных особенностей данного положения и при существовании Советской власти с ее законами о социализации земли, рабочем контроле и проч., двумя сторонами одной медали.

Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде, – именно такие лозунги, справедливо осмеивавшиеся революционными пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала подобными речами свое господство, как класса эксплуататоров, становятся теперь, после свержения буржуазии, очередными и главными лозунгами момента. И практическое проведение в жизнь этих лозунгов массой трудящихся является, с одной стороны, единственным условием спасения страны, до полусмерти истерзанной империалистской войной и империалистскими хищниками (с Керенским во главе), а, с другой стороны, практическое проведение в жизнь этих лозунгов Советскою властью, ее методами, на основании ее законов, является необходимым и достаточным для окончательной победы социализма. Этого-то и не умеют понять те, кто презрительно отмахивается от выдвигания на первый план столь «избитых» и «тривиальных» лозунгов. В мелкокрестьянской стране, только год тому назад свергнувшей царизм и менее чем полгода тому назад освободившейся от Керенских, осталось, естественно, немало стихийного анархизма, усиленного озверением и одичанием, сопровождающими всякую долгую и реакционную войну, создалось немало настроений отчаяния и беспредметного озлобления; если добавить к этому провокаторскую политику лакеев буржуазии (меньшевиков, правых эсеров и пр.), то станет вполне понятно, какие длительные и упорные усилия лучших и сознательнейших рабочих и крестьян необходимы для полного перелома настроений массы и перехода ее к правильному, выдержанному, дисциплинированному труду. Только такой переход, осуществленный массой бедноты (пролетариев и полупролетариев), и способен завершить победу над буржуазией и в особенности над наиболее упорной и многочисленной крестьянской буржуазией.

Новый фазис борьбы с буржуазией

Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца. На очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая форма борьбы с буржуазией, переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни возникать вновь буржуазия. Ясно, что это – задача неизмеримо более высокая и что без разрешения ее социализма еще нет.

Если взять масштаб западноевропейских революций, мы стоим сейчас приблизительно на уровне достигнутого в 1793 году ив 1871 году. Мы имеем законное право гордиться, что поднялись на этот уровень и в одном отношении пошли, несомненно, несколько дальше, именно: декретировали и ввели по всей России высший тип государства, Советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но решающего в этом отношении еще не осуществили.

Решающим является организация строжайшего и всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов. Между тем, в тех предприятиях, в тех отраслях и сторонах хозяйства, которые мы отняли у буржуазии, учет и контроль нами еще не достигнут, а без этого не может быть и речи о втором, столь же существенном, материальном условии введения социализма, именно: о повышении, в общенациональном масштабе, производительности труда.

Поэтому нельзя было бы определить задачу настоящего момента простой формулой: продолжать наступление на капитал. Несмотря на то, что капитал нами, несомненно, не добит и что продолжать наступление на этого врага трудящихся безусловно необходимо, такое определение было бы неточно, неконкретно, в нем не было бы учета своеобразия данного момента, когда в интересах успешности дальнейшего наступления надо «приостановить» сейчас наступление.

Пояснить это можно, сравнив наше положение в войне против капитала с положением того победоносного войска, которое отняло, скажем, половину или две трети территории у неприятеля и вынуждено приостановить наступление, чтобы собраться с силами, увеличить запасы боевых средств, починить и подкрепить коммуникационную линию, построить новые склады, подвести новые резервы и т. д. Приостановка наступления победоносного войска в подобных условиях является необходимой именно в интересах отвоевания у неприятеля остальной территории, т. е. в интересах полной победы. Кто не понял, что именно такова предписываемая нам объективным положением дела в настоящий момент «приостановка» наступления на капитал, тот не понял ничего в переживаемом политическом моменте.

Разумеется, о «приостановке» наступления на капитал можно говорить только в кавычках, т. е. только метафорически. В обыкновенной войне можно дать общий приказ о приостановке наступления, можно на деле остановить движение вперед. В войне против капитала движения вперед остановить нельзя, и о том, чтобы мы отказались от дальнейшей экспроприации капитала, не может быть и речи. Речь идет об изменении центра тяжести нашей экономической и политической работы. До сих пор на первом плане стояли мероприятия по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Теперь на первом плане становится организация учета и контроля в тех хозяйствах, где уже экспроприированы капиталисты, и во всех остальных хозяйствах.

Если бы мы захотели теперь продолжать прежним темпом экспроприировать капитал дальше, мы, наверное, потерпели бы поражение, ибо наша работа по организации пролетарского учета и контроля явно, очевидно для всякого думающего человека, отстала от работы непосредственной «экспроприации экспроприаторов». Если мы наляжем теперь изо всех сил на работу организации учета и контроля, мы сможем решить эту задачу, мы наверстаем упущенное, мы выиграем всю нашу «кампанию» против капитала.

Но признание того, что приходится наверстывать упущенное, не равносильно ли признанию в некоей содеянной ошибке? – Нисколько. Приведем опять военное сравнение. Если можно разбить и оттеснить неприятеля одними отрядами легкой кавалерии, – это надо сделать. А если это можно с успехом сделать лишь до известного предела, то вполне мыслимо, что за этим пределом возникает необходимость подвоза тяжелой артиллерии. Признавая, что надо теперь наверстывать упущенное в подвозе тяжелой артиллерии, мы вовсе не признаем ошибкой победоносную кавалерийскую атаку.

Нас часто упрекали лакеи буржуазии в том, что мы вели «красногвардейскую» атаку на капитал. Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка. Ибо «красногвардейская» атака на капитал в свое время предписывалась обстоятельствами безусловно: во-первых, капитал тогда сопротивлялся по-военному, в лице Керенского и Краснова, Савинкова и Гоца (Гегечкори и сейчас так сопротивляется), Дутова и Богаевского. Военное сопротивление нельзя сломать иначе, как военными средствами, и красногвардейцы делали благороднейшее и величайшее историческое дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета эксплуататоров.

Во-вторых, мы не могли бы тогда поставить на первый план методы управления взамен методов подавления и потому, что искусство управления не прирождено людям, а дается опытом. Тогда этого опыта у нас не было. Теперь он есть. В-третьих, тогда у нас не могло быть в нашем распоряжении специалистов разных отраслей знания и техники, ибо они либо сражались в рядах Богаевских, либо имели еще возможность оказывать систематическое и упорное пассивное сопротивление саботажем. А теперь мы саботаж сломили. «Красногвардейская» атака на капитал была успешна, была победоносна, ибо мы победили и военное сопротивление капитала и саботажническое сопротивление капитала.

Значит ли это, что всегда уместна, при всяких обстоятельствах уместна «красногвардейская» атака на капитал, что у нас нет иных способов борьбы с капиталом? Думать так было бы ребячеством. Мы победили легкой кавалерией, но у нас есть и тяжелая артиллерия. Мы побеждали методами подавления, мы сумеем побеждать и методами управления. Методы борьбы против врага надо уметь изменять, когда изменяются обстоятельства. Мы ни на минуту не откажемся от «красногвардейского» подавления господ Савинковых и Гегечкори, как и всяких других помещичьих и буржуазных контрреволюционеров. Но мы не будем так глупы, чтобы на первое место ставить «красногвардейские» приемы в такое время, когда эпоха необходимости красногвардейских атак в основном закончена (и закончена победоносно) и когда в дверь стучится эпоха использования пролетарскою государственною властью буржуазных специалистов для такого перепахивания почвы, чтобы на ней вовсе не могла расти никакая буржуазия.

Это – своеобразная эпоха, или, вернее, полоса развития, и, чтобы победить капитал до конца, надо уметь приспособить формы нашей борьбы к своеобразным условиям такой полосы.

Без руководства специалистов различных отраслей знания, техники, опыта, переход к социализму невозможен, ибо социализм требует сознательного и массового движения вперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом. Социализм должен по-своему, своими приемами – скажем конкретнее, советскими приемами – осуществить это движение вперед. А специалисты неизбежно являются в массе буржуазными, в силу всей обстановки той общественной жизни, которая сделала их специалистами. Если бы наш пролетариат, овладев властью, быстро решил задачу учета, контроля, организации во всенародном масштабе, – (это было неосуществимо вследствие войны и отсталости России) – тогда, сломав саботаж, мы всеобщим учетом и контролем подчинили бы себе полностью и буржуазных специалистов. В силу значительного «опоздания» с учетом и контролем вообще, мы, хотя и успели победить саботаж, но обстановки, дающей в наше распоряжение буржуазных специалистов, еще не создали;, масса саботажников «идет на службу», но лучшие организаторы и крупнейшие специалисты могут быть использованы государством либо по-старому, по-буржуазному (т. е. за высокую плату), либо по-новому, по-пролетарски (т. е. созданием той обстановки всенародного учета и контроля снизу, которая неизбежно и сама собою подчинила и привлекла бы специалистов).

Нам пришлось теперь прибегнуть к старому, буржуазному средству и согласиться на очень высокую оплату «услуг» крупнейших из буржуазных специалистов. Все, знакомые с делом, видят это, но не все вдумываются в значение подобной меры со стороны пролетарского государства. Ясно, что такая мера есть компромисс, отступление от принципов Парижской Коммуны и всякой пролетарской власти, требующих сведения жалований к уровню платы среднему рабочему, требующих борьбы делом, а не словами, с карьеризмом.

Мало того. Ясно, что такая мера есть не только приостановка – в известной области и в известной степени – наступления на капитал (ибо капитал есть не сумма денег, а определенное общественное отношение), но и шаг назад нашей социалистической, Советской, государственной власти, которая с самого начала провозгласила и повела политику понижения высоких жаловании до заработка среднего рабочего{64}.

Конечно, лакеи буржуазии, особенно мелкого разбора, вроде меньшевиков, новожизненцев, правых эсеров, будут хихикать по поводу признания того, что мы делаем шаг назад. Но нам нечего обращать внимание на хихиканье. Нам надо изучать особенности в высшей степени трудного и нового пути к социализму, не прикрывая наших ошибок и слабостей, а стараясь вовремя доделывать недоделанное. Скрывать от масс, что привлечение буржуазных специалистов чрезвычайно высокими заработками есть отступление от принципов Коммуны, значило бы опускаться до уровня буржуазных политиканов и обманывать массы. Открыто объяснить, как и почему мы сделали шаг назад, затем обсудить гласно, какие имеются средства наверстать упущенное, – это значит воспитывать массы и на опыте учиться, вместе с ними учиться строительству социализма. Едва ли был хоть один победоносный военный поход в истории, когда бы победителю не случалось делать отдельных ошибок, терпеть частичные поражения, временно отступать кое в чем и кое-где назад. А предпринятый нами «поход» против капитализма в миллион раз труднее самого трудного военного похода, и впадать в уныние по поводу частного и частичного отступления было бы глупо и позорно.