Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

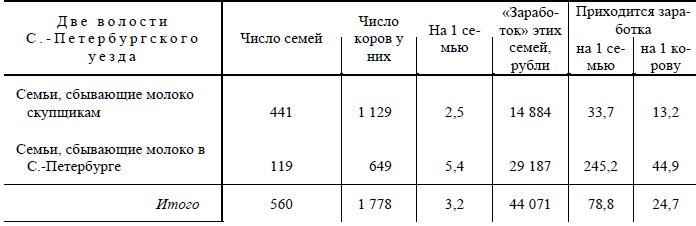

Можно судить по этому, как распределяются блага молочного хозяйства во всем крестьянстве нечерноземной полосы, среди которого, как мы видели, концентрация молочного скота еще больше, чем среди этих 560 семей. Остается добавить, что 23,1 % крестьянских семей С.-Петербургского уезда прибегают к найму рабочих (среди которых и здесь, как и везде в земледелии, преобладают поденные рабочие). «Принимая во внимание, что сельскохозяйственных рабочих нанимают почти исключительно семьи, имеющие полное земледельческое хозяйство» (а таковых в уезде лишь 40,4 % всего числа семей), «должно заключить, что более половины таких хозяйств не обходится без наемного труда» (158).

Таким образом в противоположных концах России, в самых различных местностях, в Петербургской и в какой-нибудь Таврической губернии, общественно-экономические отношения внутри «общины» оказываются совершенно однородными. «Мужики-землепашцы» (выражение г-на Н. —она) и там и здесь выделяют меньшинство сельских предпринимателей и массу сельского пролетариата. Особенность земледелия состоит в том, что капитализм подчиняет себе в одном районе – одну, в другом – другую сторону сельского хозяйства, и потому однородные экономические отношения проявляются в самых различных агрономических и бытовых формах.

Установив тот факт, что и в описываемом районе крестьянство распадается на противоположные классы, мы уже легко разберемся в тех противоречивых отзывах, которые делаются обыкновенно о роли молочного хозяйства. Вполне естественно, что зажиточное крестьянство получает толчок к развитию и улучшению земледелия, результатом чего является распространение травосеяния, которое становится необходимою составною частью торгового скотоводства. В Тверской губ., например, констатируют развитие травосеяния, и в самом передовом Кашинском уезде уже 1/6 часть Дворов сеет клевер («Сборник», XIII, 2, с. 171). Интересно отметить при этом, что на купчих землях большая доля пашни занята посевными травами, чем на наделе: крестьянская буржуазия предпочитает, естественно, частную собственность на землю общинному владению[211]. В «Обзоре Ярославской губ.» (вып. II, 1896) встречаем тоже массу указаний на рост травосеяния, и опять-таки главным образом на купчих и арендованных землях[212]. В том же издании встречаем указания на распространение улучшенных орудий: плугов, молотилок, катков и проч. Сильно развивается маслоделие и сыроварение и т. д. В Новгородской губ. еще в начале 80-х годов было отмечено, наряду с общим ухудшением и уменьшением крестьянского скотоводства, – улучшение его в некоторых отдельных местностях, где есть выгодный сбыт молока или где издавна установился промысел выпойки телят (Бычков: «Опыт подворного исследования экономического положения и хозяйства крестьян в трех волостях Новгородского уезда». Новг., 1882). Выпойка телят, представляющая из себя тоже один из видов торгового скотоводства, составляет вообще довольно распространенный промысел в Новгородской, Тверской губ. и вообще невдалеке от столиц (см. «Вольнонаемный труд и т. д.», изд. д-та земледелия). «Этот промысел, – говорит г. Бычков, – по существу своему составляет доход и без того уже достаточных крестьян с значительным количеством коров, так как при одной корове, иногда даже при двух малоудойных, выпойка телят немыслима» (1. с., 101)[213].

Но самым выдающимся признаком хозяйственных успехов крестьянской буржуазии в описываемом районе является факт найма рабочих крестьянами. Местные землевладельцы чувствуют, что нарождаются конкуренты для них, и в своих сообщениях д-ту земледелия объясняют даже иногда недостаток рабочих тем, что их перебивают зажиточные крестьяне («Вольнонаемный труд», 490). Наем рабочих крестьянами отмечается в Ярославской, Владимирской, С.-Петербургской, Новгородской губ. (1. с., passim). Масса подобных указании рассеяна и в «Обзоре Ярославской губ.».

Все эти прогрессы зажиточного меньшинства ложатся, однако, тяжело на массу крестьянской бедноты. Вот, например, в Копринской волости Рыбинского уезда Яросл. губ. отмечается распространение сыроварен – по инициативе «известного учредителя артельных сыроварен В. И. Бландова»[214]. «Более бедные крестьяне, имеющие по одной корове, нося… молоко» (на сыроварню), «конечно, делают ущерб своему питанию»; тогда как состоятельные улучшают свой скот (с. 32–33). Среди видов наемной работы отмечается отход на сыроварни; из молодых крестьян образовывается контингент мастеров-сыроваров. В Пошехонском уезде «число сыроварен и маслоделен увеличивается с каждым годом все более и более», но «та польза, которую приносят для крестьянского хозяйства сыроварни и маслодельни, едва ли окупается теми невыгодами, какие имеют наши сыроварни и маслодельни в крестьянской жизни». По сознанию самих крестьян, они принуждены часто голодать, так как, с открытием в известной местности сыроварни, молочные продукты идут на эти сыроварни и маслодельни, и крестьяне питаются обыкновенно молоком, разведенным водой. Развивается расплата товаром (стр. 43, 54, 59 и др.), так что приходится пожалеть о том, что на наше «народное» мелкое производство не распространяется закон, запрещающий расплату товаром на «капиталистических» фабриках[215].

Таким образом отзывы лиц, непосредственно знакомых с делом, подтверждают наш вывод, что участие большинства крестьян в прогрессах местного земледелия чисто отрицательное. Прогресс торгового земледелия ухудшает положение низших групп крестьян и окончательно выталкивает их из рядов земледельцев. Заметим, что в народнической литературе было указано это противоречие между прогрессом молочного хозяйства и ухудшением питания крестьян (впервые, кажется, Энгельгардтом). Но именно на этом примере и можно видеть узость народнической оценки тех явлений, которые происходят в крестьянстве и земледелии. Замечают противоречие в одной форме, в одной местности и не понимают, что оно свойственно всему общественно-хозяйственному строю, проявляясь повсюду в различных формах. Замечают противоречивое значение одного «выгодного промысла» – и усиленно советуют «насаждать» среди крестьян всяческие другие «местные промыслы». Замечают противоречивое значение одного из сельскохозяйственных прогрессов – и не понимают, что машины, например, имеют и в земледелии совершенно то же политико-экономическое значение, как и в промышленности.

VI. Район льноводства

На описании двух первых районов капиталистического земледелия мы остановились довольно подробно ввиду их обширности и типичности наблюдаемых там отношений. В дальнейшем изложении мы будем ограничиваться уже более краткими указаниями относительно некоторых важнейших районов.

Лен – главнейшее из так называемых «промышленных растений». Уже этот термин указывает на то, что мы имеем здесь дело именно с торговым земледелием. Например, в «льняной» Псковской губернии лен издавна уже представляет для крестьянина «первые деньги», по местному выражению («Военно-стат. сборник», 260). Производство льна является просто одним из средств добывать деньги. Пореформенная эпоха характеризуется, в общем и целом, несомненным ростом торгового льноводства. Так, в конце 60-х годов размеры производства льна в России определялись приблизительно в 12 миллионов пудов волокна (ibid., 260); в начале 80-х годов – в 20 млн. пудов волокна («Ист. – стат. обзор промышленности России», т. I, СПБ. 1883, стр. 74); в настоящее время в 50-ти губерниях Евр. России собирается свыше 26 млн. пуд. льняного волокна[216]. В собственно льноводном районе (19 губерний нечерноземной полосы) площадь посевов льна изменялась в последнее время так: 1893 – 756,6 тыс. дес.; 1894 – 816,5 тыс. дес.; 1895 – 901,8 тыс. дес.; 1896 – 952,1 тыс. дес. и 1897 – 967,5 тыс. дес. Во всей же Евр. России (50 губ.) было в 1896 г. 1617 тыс. дес. под льном, а в 1897–1669 тыс. дес. («Вестн. Фин.», ibid., и 1898, № 7) против 1399 тыс. дес. в начале 1890-х годов («Произв. силы», I, 36). Точно так же и общие отзывы в литературе свидетельствуют о росте торгового льноводства. Например, относительно первых двух десятилетий после реформы «Ист. – стат. обзор» констатирует, что «область культуры льна с промышленною целью увеличилась несколькими губерниями» (1. с., 71), на что особенно повлияло расширение железнодорожной сети. О Юрьевском уезде Владимирской губернии г. В. Пругавин писал в начале 80-х годов: «Посевы льна получили здесь чрезвычайно широкое распространение за последние 10–15 лет». «Некоторые многосемейные домохозяева продают льна на 300–500 и более рублей ежегодно… Покупают» (лен на семена) «в г. Ростове… Здешние крестьяне чрезвычайно внимательно относятся к выбору семян» («Сельская община, кустарные промыслы и земледельческое хозяйство Юрьевского уезда Владимирской губ.». М. 1884, стр. 86–89). В земско-статистическом сборнике по Тверской губ. (т. XIII, в. 2) отмечается, что «важнейшие хлеба яровых полей, ячмень и овес, уступают место картофелю и льну» (с. 151); в некоторых уездах лен занимает от 1/3 до 3/4 ярового поля, например в Зубцовском, Кашинском и др., «в которых льноводство приняло ясно выраженный спекулятивный характер промысла» (с. 145), развиваясь особенно сильно на арендуемых новинах и перелогах. При этом наблюдают, что в одних губерниях, где есть еще свободные земли (новины, пустыри, участки, очищаемые от леса), льноводство особенно расширяется, а в некоторых издавна льноводческих губерниях «культура льна или остается в прежних размерах, или даже уступает вновь вводимой, например, культуре корнеплодов, овощей и т. п.» («Вести. Фин.», 1898, № 6, с. 376, и 1897, № 29), т. е. уступает место другим видам торгового земледелия.

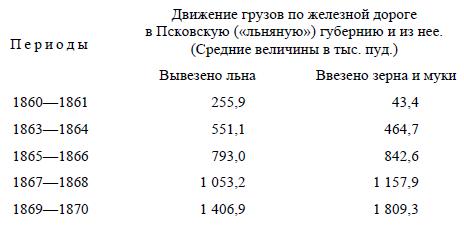

Что касается до вывоза льна за границу, то в первые два десятилетия после реформы он возрастал замечательно быстро: с 4,6 млн. пуд. в среднем за 1857–1861 гг. до 8,5 млн. пуд. в 1867–1871 гг. и до 12,4 млн. пуд. в 1877–1881 гг., но затем вывоз как бы останавливается на прежней величине, составляя в среднем за 1894–1897 гг. 13,3 млн. пуд.[217] Развитие торгового льноводства вело, естественно, к обмену не только между земледелием и промышленностью (продажа льна и покупка фабрикатов), но и к обмену между разными видами торгового земледелия (продажа льна и покупка хлеба). Вот данные об этом интересном явлении, которое наглядно показывает, что внутренний рынок для капитализма создается не только отвлечением населения от земледелия к промышленности, но и специализацией торгового земледелия[218]:

Как же отзывается этот рост торгового льноводства на крестьянстве, которое, как известно, является главным производителем льна?[219] «Проезжая по Псковской губернии, присматриваясь к ее экономическому быту, нельзя не заметить, что рядом с редкими крупными богатыми единицами, селами и деревнями, стоят крайне бедные единицы; эти крайности составляют характеристическую черту хозяйственной жизни льняного районам. «Посевы льна приняли азартное направление», и «большая часть» дохода от льна «остается у скупщиков и у тех, кто отдает землю в аренду под лен» (Строкин, 22–23). Разорительные арендные цены представляют из себя настоящую «денежную ренту» (см. выше), и масса крестьян находится «в полной и безнадежной зависимости» (Строкин, ibid.) от скупщиков. Господство торгового капитала сложилось в этой местности издавна[220], и отличие пореформенной эпохи состоит в гигантской концентрации этого капитала, в подрыве монопольного характера прежних мелких скупщиков, в образовании «льняных контор», которые забрали в свои руки всю торговлю льном. «Значение льноводства, – говорит г. Строкин о Псковской губ., – выражается… в сосредоточении капиталов в нескольких руках» (с. 31). Превращая льноводство в азартную игру, капитал разорял массы мелких земледельцев, которые ухудшали качество льна, истощали землю, доходили до сдачи наделов и в конце концов увеличивали число «отхожих» рабочих. Незначительное же меньшинство зажиточных крестьян и торговцев получило возможность – и было поставлено конкуренцией в необходимость – вводить технические усовершенствования. Стали распространяться льномяльные машины Кутэ, как ручные (ценою до 25 руб.), так и конные (втрое дороже). В 1869 г. в Псковской губ. считалось только 557 этих машин, а в 1881 г. – 5710 (4521 ручная и 1189 конных)[221]. «В настоящее время, – читаем в «Ист. – стат. обзоре», – каждая исправная крестьянская семья, занимающаяся льноводством, имеет ручную машину Кутэ, которая получила даже название «псковской мяльной машины»«(1. с., 82–83). В каком отношении стоит это меньшинство «исправных» хозяев, заводящих машины, к остальному крестьянству, – мы уже видели во II главе. Вместо первобытных трещоток, очищавших семя крайне дурно, Псковское земство стало вводить усовершенствованные зерноочистительные машины (триера), и «более зажиточные крестьяне-промышленники» находят уже выгодным сами покупать эти машины и отдавать их за плату льноводам («Вестн. фин.», 1897, № 29, стр. 85). Более крупные скупщики льна устраивают сушильни, прессы, нанимают рабочих для сортировки и трепания льна (см. пример у г. В. Пругавина, 1. с., 115). Наконец, необходимо добавить, что обработка льняного волокна требует особенно много рабочих рук: считают, что возделывание 1 десятины льна требует 26 рабочих дней собственно земледельческих и 77 дней на изготовление волокна из соломы («Ист. – стат. обзор», 72). Поэтому развитие льноводства ведет, с одной стороны, к большей занятости зимнего времени земледельца; с другой стороны, к образованию спроса на наемный труд со стороны тех помещиков и зажиточных крестьян, которые занимаются посевами льна (см. пример тому в гл. III, § VI).

Итак, и в районе льноводства рост торгового земледелия ведет к господству капитала и к разложению крестьянства. Громадной задержкой этого последнего процесса являются, несомненно, разорительно высокие арендные цены на землю[222], давление торгового капитала, прикрепление крестьян к наделу и высота платежей за надельную землю. Поэтому, чем шире будет развиваться покупка земли крестьянами[223] и промысловый отход[224], распространение усовершенствованных орудий и приемов земледелия, – тем быстрее торговый капитал будет вытесняться промышленным капиталом, тем быстрее пойдет образование сельской буржуазии из крестьянства и вытеснение отработочной системы помещичьего хозяйства капиталистическою.

VII. Техническая обработка сельскохозяйственных продуктов

Выше мы имели уже случай заметить (гл. I, § I), что сельскохозяйственные писатели, разделяя системы сельского хозяйства по главному рыночному продукту, относят к особому типу заводскую или техническую систему хозяйства. Сущность ее состоит в том, что земледельческий продукт, прежде чем идти на потребление (личное или производительное), подвергается технической переработке. Заведения, производящие эту переработку, либо составляют часть тех самых хозяйств, в которых добывается сырой продукт, либо принадлежат особым промышленникам, скупающим продукт у сельских хозяев. В политико-экономическом отношении различие между обоими этими типами несущественно. Рост сельскохозяйственных технических производств имеет очень важное значение в вопросе о развитии капитализма. Во-1-х, этот рост представляет из себя одну из форм развития торгового земледелия и притом именно такую форму, которая с особенной рельефностью показывает превращение земледелия в одну из отраслей промышленности капиталистического общества. Во-2-х, развитие технической обработки сельскохозяйственных продуктов бывает обыкновенно неразрывно связано с техническим прогрессом сельского хозяйства: с одной стороны, уже самое производство сырья для переработки требует нередко улучшения земледелия (например, посев корнеплодов); с другой стороны, отбросы, получаемые при обработке, нередко утилизируются для земледелия, повышая его успешность, восстановляя хотя отчасти то равновесие, ту взаимозависимость между земледелием и промышленностью, в нарушении которых состоит одно из самых глубоких противоречий капитализма.

Мы должны, следовательно, теперь охарактеризовать развитие технических сельскохозяйственных производств в пореформенной России.

1) Винокурение

Мы рассматриваем здесь винокурение только с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому нам нет надобности рассказывать о том, как быстро шла концентрация винокурения на крупных заводах (отчасти вследствие требований акцизной системы), как быстро прогрессировала заводская техника, удешевляя производство, как рост акциза обгонял это удешевление и своей непомерной величиной задерживал рост потребления и производства.

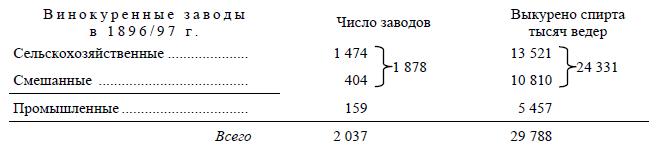

Приводим данные о «сельскохозяйственном» винокурении во всей Российской империи[225]:

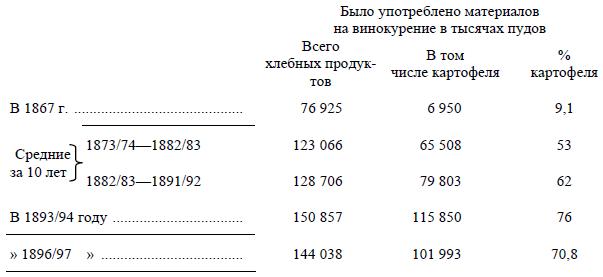

Таким образом, более 9/10 всего числа винокуренных заводов (дающих более 4/5 всего производства) непосредственно связаны с сельским хозяйством. Представляя из себя крупные капиталистические предприятия, эти заводы придают такой же характер и всем тем помещичьим хозяйствам, в которых они устроены (винокуренные заводы принадлежат почти исключительно помещикам и главным образом дворянам). Рассматриваемый вид торгового земледелия особенно развит в среднечерноземных губерниях, в которых сосредоточено более 1/10 доли всего числа винокуренных заводов в Росс. империи (239 в 1896/97 г., в том числе 225 сельскохозяйственных и смешанных), производящих свыше четвертой части общего количества спирта (7785 тыс. ведер в 1896/97 г., в том числе 6828 на сельскохозяйственных и смешанных заводах). Таким образом, в районе преобладания отработков торговый характер земледелия всего чаще (по сравнению с другими районами) проявляется в выработке водки из хлебов п картофеля. Винокурение из картофеля особенно быстро развивалось в пореформенную эпоху, как видно из следующих данных, относящихся ко всей Росс. империи[226]:

Таким образом, при общем увеличении количества перекуриваемых хлебных припасов вдвое, количество перекуриваемого картофеля возросло раз в 15. Этот факт наглядно подтверждает вышеустановленное (§ I этой главы) положение, что громадный рост посевов и сбора картофеля означает рост именно торгового и капиталистического земледелия, наряду с повышением техники земледелия, с заменой трехполья многопольным севооборотом и т. д.[227] Район наибольшего развития винокурения отличается также и наибольшей (в русских губерниях, т. е. не считая прибалтийских и западных губерний) величиной чистого сбора картофеля по расчету на 1 душу населения. Так, в северочерноземных губерниях эта величина составляла в периоды 1864–1866, 1870–1879 и 1883–1887 гг. – 0,44–0,62–0,60 четверти{71}, тогда как для всей Евр. России (50 губерний) соответствующие цифры были: 0,27–0,43–0,44 четверти. Еще в начале 80-х годов «Ист. – стат. обзор» отмечал, что «область, в которой замечается наибольшее расширение культуры картофеля, обнимает все губернии средней и северной части черноземной полосы, губернии поволжские и заволжские и средние нечерноземные» (1. с., с. 44)[228].

Расширение культуры картофеля помещиками и зажиточными крестьянами означает увеличение спроса на наемный труд; возделывание десятины картофеля поглощает значительно большее количество труда[229], чем возделывание десятины зерновых хлебов, а употребление машин развито, например, в среднечерноземном районе еще очень слабо. Таким образом, если число рабочих, занятых собственно винокуренным производством, уменьшалось[230], то, с другой стороны, вытеснение отработков капиталистической системой хозяйства с культурой корнеплодов повышало спрос на сельских поденщиков.

2) Свеклосахарное производство

Переработка свекловицы в сахар еще сильнее сконцентрирована в крупных капиталистических предприятиях, чем винокурение, и составляет принадлежность точно так же помещичьих (и главным образом дворянских) имений. Главный район этого производства – юго-западные, затем южночерноземные и среднечерноземные губернии. Площадь посевов свекловицы составляла в 60-х годах около 100 тыс. дес.[231], в 70-х – около 160 тыс. дес.[232], в 1886–1895 гг. – 239 тыс. дес.[233], в 1896–1898 гг. – 369 тыс. дес.[234], в 1900 г. – 478 778 дес., в 1901 г. – 528 076 дес. («Торг. – Пром. Газета», 1901 г., № 123), в 1905/06 г. – 483 272 дес. («Вестн. Фин.», 1906, № 12). След., за пореформенный период размеры посевов возросли более чем в пять раз, Еще несравненно быстрее возрастало количество собираемой и обрабатываемой свекловицы: в среднем за 1860–1864 гг. было переработано в империи 4,1 млн. берковцев {72} свекловицы, в 1870–1874 гг. – 9,3 млн., в 1875–1879 гг. – 12,8 млн., в 1890–1894 гг. – 29,3 млн., в 1895/96 – 1897/98 гг. – 35 млн. берковцев[235]. Количество перерабатываемой свекловицы возросло с 60-х годов более чем в 8 раз. След., в громадной степени повысилась урожайность свеклы, т. е. производительность труда в крупных, капиталистически организованных, имениях[236]. Введение в севооборот такого корнеплода, как свекла, неразрывно связано с переходом к более совершенной системе полеводства, с улучшением обработки земли и корма скота и т. д. «Обработка почвы под свеклу, – читаем в «Ист. – стат. обзоре» (т. I), – вообще довольно многосложная и трудная, доведена у jhbc во многих свекловичных хозяйствах до высокой степени совершенства, особенно же в юго-западных и привислинских губерниях. Для обработки употребляются в разных местностях различные, более или менее совершенные орудия и плуги; в отдельных же случаях введено в употребление даже паровое паханье» (стр. 109).

Этот прогресс крупного капиталистического земледелия связан с весьма значительным увеличением спроса на сельскохозяйственных наемных рабочих, батраков и особенно поденщиков, причем женский и детский труд применяется особенно широко (ср. «Ист. – стат. обзор», II, 32). У крестьян окрестных губерний создался особый вид отхода – отход «в сахар» (ibid., 42). Считают, что полная обработка морга (= 2/3 дес.) свекловицы требует 40 рабочих дней («Вольнонаемный труд», 72). «Свод материалов о положении сельского населения» (изд. ком-та м-ров) считает, что обработка 1 десятины под свеклой требует при машинной обработке 12, при ручной – 25 мужских рабочих дней, не считая женщин и подростков (стр. X–XI). Таким образом, обработка всех свекловичных посевов в России должна занимать, вероятно, не менее 300 тыс. сельских поденщиков и поденщиц. Но по увеличению числа десятин под свекловицей нельзя еще составить полного представления о спросе на наемный труд, так как некоторые работы оплачиваются с берковца свекловицы. Вот что читаем мы, напр., в «Отчетах и исследованиях по кустарной промышленности в России» (изд. м-ва гос. имуществ, т. II, СПБ. 1894, стр. 82).

«Женское население как города, так и уезда» (речь идет о городе Кролевце Черниговской губернии) «дорожит работой на свекловичных полях; осенью за чистку свекловицы платят по 10 коп. с берковца, две женщины очищают от шести до десяти берковцев в день, но некоторые договариваются на уход во время произрастания: полотье и окучиванье; тогда за полный уход с выкопкою и очисткою получают по 25 коп. с берковца очищенной свекловицы». Положение рабочих на свекловичных, плантациях – самое тяжелое. Напр., в «Врачебной хронике Харьковской губернии» (1899, сент., цит. по «Рус. Вед.», 1899, № 254) приведен «ряд более чем печальных фактов о положении работающих на бурачных плантациях. Так, земский врач Подольский из слободы Котельвы, Ахтырского уезда, пишет: «Осенью начало развития тифа обыкновенно замечается у молодежи, работающей на бурачных плантациях зажиточных крестьян. Сараи, назначенные для отдыха и ночлега рабочих, содержатся у подобных плантаторов весьма грязно, солома, на которой спят, к концу работы превращается буквально в навоз, так как никогда не меняется: здесь-то и развивается очаг заразы. Приходилось сразу констатировать 4–5 больных тифом, привезенных из одной и той же плантации». По мнению этого же врача, «главный контингент сифилитиков является с бураков». Совершенно основательно г. Фейнберг замечает, что, «не уступая по своим вредным влияниям как на самих рабочих, так и на окрестное население работе на фабриках, работа на плантациях особенно гибельна тем, что ею заняты массы женщин и подростков и что рабочие здесь лишены самой элементарной защиты общества и государства»; ввиду сказанного автор всецело присоединяется ко мнению доктора Романенко, выраженному на VII съезде врачей Харьковской губ., что «при издании обязательных постановлений следует также озаботиться о положении рабочих на свекловичных плантациях. Рабочие эти лишены самого необходимого, живут по месяцам под открытым небом, питаются из общего котла».