скачать книгу бесплатно

Моя супруга-подпруга, лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух. У Зинки, нет, слава Богу, ничего специфического, – посмотрели бы на ее кузину – такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками. Мне иногда даже приходит в башку мысль, – а что, если моя Марианна Николаевна, когда была мадам Мерц… Все-таки ведь тянуло же ее к своим, – пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере, какие были родственнички – ой, Бозе мой, – гвалт за столом, а она разливает чай: шутка ли сказать, – мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла за жида – до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, – знаете, на вольном-то воздухе все казалось иначе, ну а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла.

Ат (актер, играющий Федора):

Зина об этом рассказывала по-другому. Судя по ее словам, судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек, – даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненой подписью по толстому картону, которые она показывала Федору Константиновичу ночью под фонарем, старомодная пышность светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке; о том, как в юности он однажды разгромил заезжего гроссмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера: рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображение Федора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на ее воспоминания об отце, т. е. на самое драгоценное, что у нее было показать. Он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости. В Зине была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно заостренную гордость, так что, даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает (а тем самым все-таки допускала), чтоб он относился к евреям, если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства. Вначале она так натягивала эти струны, что ему, которому вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения, становилось за нее чуть-чуть неловко, а с другой стороны, под влиянием ее горячей настороженной гордыни он начинал ощущать какой-то личный стыд, оттого что молча выслушивал мерзкий вздор Щеголева и то нарочито гортанное коверкание русской речи, которым тот с наслаждением занимался, – например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре: «Ой, какой вы наследник!»

(последние слова голосом Шеголева)

Занавес

Акт восьмой

В гостях у старых друзей

Гостиная Чернышевских. За столом сидят: чета Чернышевских, инженер Керн и Горяинов. Входит Федор Константинович.

Александра Яковлевна:

Вы все по-прежнему довольны квартирой? Ну, я очень рада. Не ухаживаете за дочкой? Нет? Между прочим, я как-то вспоминала, что когда-то у меня были общие знакомые с Мерцем, – это был отличный человек, джентльмен во всех смыслах, – но я думаю, что она не очень охотно признается в своем происхождении. Признается? Ну, не знаю. Думаю, что вы плохо разбираетесь в этом.

Во время этого монолога Федор, попутно кивая, подходит к столу и усаживается на свободное место.

Инженер Керн:

Барышня, во всяком случае, с характером. Я раз видел ее на заседании бального комитета. Ей было все не по носу.

Александра Яковлевна:

А нос какой?

Инженер Керн:

Знаете, я, по правде сказать, не очень ее разглядывал, ведь в конце концов, все барышни метят в красавицы. Не будем злы.

Александр Яковлевич подсаживается к Федору.

Александр Яковлевич:

Ну что, брат, что скажете хорошего? Выглядите вы неважно.

Федор:

Помните, как-то, года три тому назад, вы мне дали благой совет описать жизнь вашего знаменитого однофамильца?

Александр Яковлевич:

Абсолютно не помню.

Федор:

Жаль, – потому что я теперь подумываю приняться за это.

Александр Яковлевич:

Да ну? Вы это серьезно?

Федор:

Совершенно серьезно.

Александра Яковлевна:

А почему вам явилась такая дикая мысль? Ну, написали бы, – я не знаю, – ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, – вообще, что-нибудь около Пушкина, – но при чем тут Чернышевский?

Федор:

Упражнение в стрельбе.

Инженер Керн:

Ответ по меньшей мере загадочный.

Пытается раздавить орех в ладонях, Горяинов передает ему щипцы.

Александр Яковлевич:

Что ж, мне это начинает нравиться. В наше страшное время, когда у нас попрана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов. Приветствую.

Александра Яковлевна:

Да, но от него это так далеко! Нет преемственности, нет традиции. Откровенно говоря, мне самой было бы не очень интересно восстанавливать все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой.

Инженер Керн:

Мой дядя (раздавив орех) был выгнан из гимназии за чтение «Что делать?».

Александра Яковлевна (обращаясь к Горяинову):

А вы как на это смотрите?

Горяинов (разведя руки, тонким голосом, как будто кому-то подражая):

Не имею определенного мнения. Чернышевского не читал, а так, если подумать… Прескучная, прости Господи, фигура!

Александр Яковлевич (откинувшись в кресле, дергаясь лицом, то улыбаясь, то потухая): А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется смешным и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее, – все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации: крестьян – от помещиков, гражданина – от государства, женщины – от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения: жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, – но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный – вдумчивый, честный, смелый… Нет, нет, это прекрасно, – непременно напишите!

Инженер Керн поднялся с места и расхаживает по комнате, качая головой.

Инженер Керн (взявшись за спинку стула):

О чем речь? Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый экономист, и как такового его надобно рассматривать, – а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю».

Александра Яковлевна:

Ваше сравнение абсолютно неправильно. Смешно! В медицине Чехов не оставил ни малейшего следа, музыкальные композиции Руссо – только курьезы, а между тем никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского. Но я другого не понимаю, – какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход. Но если ему, скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться: Волынский и Айхенвальд давно это сделали.

Александр Яковлевич:

Ну, что ты, что ты, об этом речь не идет. Молодой писатель заинтересовался одной из важнейших эр русской истории и собирается написать художественную биографию одного из ее самых крупных деятелей. Я в этом ничего странного не вижу. С предметом ознакомиться не так трудно, книг он найдет более чем достаточно, а остальное все зависит от таланта. Ты говоришь – подход, подход. Но, при талантливом подходе к данному предмету, сарказм априори исключается, он ни при чем. Мне так кажется, по крайней мере.

Занавес

Ат (актер, играющий Федора):

Для Федора Константиновича возобновился тот образ жизни, к которому он пристрастился, когда он изучал деятельность отца. Это было одно из тех повторений, один из тех г о л о с о в, которыми, по всем правилам гармонии, судьба обогащает жизнь приметливого человека.

Акт девятый

Издание книги

Кабинет Васильева в редакции «Газеты». Напротив него по другую сторону стола сидит Федор Годунов-Чердынцев.

Федор:

Ну что – прочли?

Васильев (угрюмым басом):

Прочел.

Федор (бодро):

Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной.

Васильев:

Вот ваша рукопись (насупив брови и протягивая Федору папку). Берите. Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд, а оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам.

Федор:

Ну, это положим, глупости.

Васильев:

Нет, милостивый государь, вовсе не глупости (взревел ГеоргийИванович, гневно перебирая вещи на столе). Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаете, но все-таки, – (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце), – я как друг прошу вас: не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся.

Федор:

Предпочитаю затылки.

Берлинская улица 20-х годов 20-го века. Около русской книжной лавки с Федором здоровается дородный господин с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее – каштановый клок). Федор Константинович сначала не узнал, потом вспомнил: Буш, два с половиной года тому назад читавший в кружке свою пьесу. Недавно он ее выпустил в свет. (Черное пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта)

Буш:

Теперь моя пьеса выйдет и по-немецки. Сверх того, я сейчас работаю над Романом. Мой Роман – это трагедия философа, который постиг абсолют-формулу. Целое равно наимельчайшей части целого, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула абсолют-бесконечности, но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь с начала почитаю. Тема колоссальная. А вы, смею спросить, что делаете?

Федор:

Я? (усмехнувшись) – Я тоже написал книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу.

Буш:

А! Популяризатор германского материализма! Очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература – закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефон-нумер, я завтра с ним свижусь, – и если он в принципе соглашается, то пробегу ваш манускрипт и смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом.

Ат (читает Федор):

«Какая чушь», – подумал Федор Константинович, а потому был весьма удивлен, когда, на другой же день, добряк действительно позвонил. Издатель оказался полненьким, с жирным носом мужчиной, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Буш отозвался о «Жизни Чернышевского» как о пощечине марксизму (о нанесении коей Федор Константинович при сочинении нимало не заботился), и при втором свидании, издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, т.е. через месяц.

Опускается занавес, на полотно которого проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», где читается его стихотворение: «К России» «Отвяжись, я тебя умоляю…»

http://www.verbolev.com/#!film/ccam (http://www.verbolev.com/#!film/ccam) (Хронометраж кадров: 2мин.55сек. – 1.15 – 4.10)

Анимационный фильм «Сонет из прошлого»

Внешний вид и характеристики действующих лиц в анимационном фильме:

Боков, доктор медицины – среднего роста, с темными каштановыми волосами, с правильными чертами лица, с гордым и смелым видом;

Ракеев Федор Спиридонович, полковник – приземистый, неприятный, в черном мундире, с волчьим углом лица;

Чернышевский Николай Гаврилович, литератор – среднего роста, в очках, лицо некрасиво, черты неправильны;

Антонович, член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен.

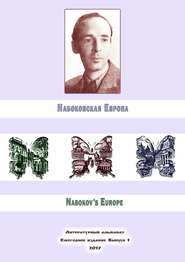

Вверху посередине, над сценой, под авторский текст (Ат), читаемый актрисой, исполняющей роль Александры Яковлевны Чернышевской, медленно опускается и останавливается портрет Чернышевского.

Тихо звучит революционная песня «Вы жертвою пали…»

Ат (читает Ал-ра Яковл. Чернышевская):

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,

все так же на ветру, в одежде оживленной,

к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой

как будто в пригоршне рассматривая что-то,

из-за плеча ее невидимое нам.

Сонет – словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы всё, – если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение.