скачать книгу бесплатно

Что-же так отличает чужестранца от нашего соотечественника? Сложно сказать так слёту, внешне всё такое-же: две руки, две ноги, голова на туловище – отличия эти не кажутся значительными, разве-что заграничный басурманин лепечет не по-нашему и всё время чему-то рад, потому глупо улыбается. Меж тем, в облике чужеземца присутствует нечто трудно уловимое – понятно, что во времена прежние иностранец безошибочно определялся по его одежде. Но главное тут не то, как он одет: на самом деле, иностранец определяется по тому, как он смотрит. Не важно, куда он смотрит, а как: это особенный взгляд человека, никогда не стоявшего в очереди в кабинет терапевта в районной поликлинике, понятие «дефицит» ему неведомо, он никогда не вступал в дебаты с соседями по коммуналке из-за утренней очереди к унитазу, впрочем, и само это труднопереводимое слово «kommunalka» ему не ведомо. Можно тщательно замаскировать иностранца, переодев его в телогрейку, кирзовые сапоги и шапку-ушанку, однако взгляд, взгляд его – не подделать.

Человек в бабочке был зарегистрирован в «Европейской» под именем Ханс Мюллер – более типического имени для германского подданого придумать было непросто. Естественно, что прошлое человека с таким именем являлось мутным и было известно лишь отчасти, но некоторые факты настораживали: как, будучи юристом по образованию и адвокатом по профессии, можно получить звание майора? Ещё большие подозрения вызывала его служебная деятельность: как, не являясь сотрудником западногерманской службы внешней разведки, можно оказаться из неё уволенным, да ещё из из-за громкого скандала, связанного с поставками не то клюквенных ягод из Латинской Америки, то ли бананов из Афганистана? Тем не менее, для господина Мюллера эти перипетии не повлияли ни на его отменное здоровье, ни на его финансовое состояние: ныне он продолжал честно трудиться, числясь сотрудником одновременно нескольких фирм безупречной репутации, зато крайне сомнительного происхождения.

План действий по изъятию приглянувшейся боссу картины был изложен господином Мюллером сразу после посещения выставки, по дороге в Пулково: картину после её первой демонстрации неизбежно отправят на реставрацию, следовательно, ту будут перевозить с левого берега Невы, где она выставлена, на правый, в мастерские Музея Изящных Искусств. Следует изучить маршрут, по пути фургон заблокировать, охрана смешная, полотно вывезти по одному из нелегальных каналов, они скоро будут отлажены. Босс план отверг сходу, не назвав причин. Хотя они были для господина Мюллера очевидны: тайное имеет отвратительную привычку становиться явным, потому начинать большой проект в новом и ещё неосвоенном месте с грандиозного скандала с вооружённым похищением шедевра мирового значения, нагло умыкнутым средь бела дня – это гадить под столом в чужом доме, куда тебя пригласили отобедать. Поэтому у господина Мюллера имелся второй план, изначально являвшийся главным: следует заменить оригинал подделкой. В этом случае придётся с помощью нанятого специалиста изготовить её точную копию, и сделать это так, что любой эксперт не смог отличить фальшивку от оригинала. Хотя такой подход требовал непростой и длительной подготовки, денег и времени, тем не менее именно этот план был одобрен, за исключением одной мелкой детали:

– Картину надлежит вывезти легально, лучше через таможню, как – это ваша проблема. Не нужно засвечивать каналы поставок – в случае неудачи, а такое исключать никогда не следует, нашим новым партнёрам будет понятно, что картина была похищена и кто её похитил. Мне этого не надобно.

Босс убыл, оставив господина Мюллера в городе, ещё четыре года назад носившем имя Вождя Мирового Пролетариата, с главной целью – наладить новый маршрут поставки лучших кофейных зёрен из Колумбии в Европу. Это требовало известной легальности – представительства торговой фирмы, занимавшейся исключительно экспортом и зарегистрированной на Виргинских островах. Картина являлась очередной причудой босса и была делом второстепенным.

Нашего соотечественника, что по недоразумению приняли за иностранца, и который на лавочке в сквере встретился с господином из «Европейской», звали Семён Андреевич Лебезятников: для столь деликатного дела господину Мюллеру позарез был необходим человек, хорошо знакомый с местным колоритом и чувствующий себя в малознакомом для чужеземца городе, как жаба в болоте. Поэтому господин Мюллер вспомнил о своём прежнем знакомце, с кем имел непродолжительные, но запоминающиеся контакты по давнишней работе в обеих частях ныне единой Германии. Наведя справки, он обнаружил, что гражданин С. А. Лебезятников, уроженец города на Неве, в нём по-прежнему проживает, при этом значится начальником отдела кадров Государственного дважды орденоносного института физической культуры имени Г. Лавкрафта; встретив того после работы, он без труда получил согласие на возобновление старого и взаимовыгодного сотрудничества.

Семён Андреевич к новому, связанному с объектами живописи поручению, подошёл со свойственной ему педантичностью. Он проконсультировался с несколькими искусствоведческими экспертами, отдавая предпочтение людям с подпорченной репутацией, следом отыскал адвокатов, связанных с ведением дел вокруг последних скандалов с хищениями, подменой и особенно подделкам произведений искусства. Через них он завёл многочисленные знакомства с деятелями, занятыми перепродажей живописных полотен, скульптур и графических работ отечественного авангарда, кое с кем повстречался, кого-то просто пожурил, кому-то заплатил, кому-то пригрозил и таким образом вышел на нескольких исполнителей, кто скрытно стоял за последними громкими прецедентами, связанными с фальсификацией. Переговорил с кем-то из музейщиков и посетил выставочный зал, где демонстрировалась картина «Изгнание из Рая». В самые короткие сроки необходимая информация была собрана, проанализирована и в законченном виде представлена заказчику.

Нити сотканной Лебезятниковым паутины сходилось на одном человеке – в качестве жертвы был выбран Олег Александрович Оболенский, главный реставратор Санкт-Петербургского Музея Изящных Искусств имени Кирова, который, помимо своей главной профессии, являлся искусствоведом и экспертом по живописи шестнадцатого-семнадцатого веков с мировым именем, пользовался всеобщим уважением и обладал непререкаемым авторитетом в нужной сфере деятельности. И главное – у лучшего в стране художника-реставратора с огромным опытом и стажем имелся скелет в шкафу – в его прошлом Лебезятников сумел-таки откопал нечто тёмное и малоизученное. Полученная информация была проанализирована и серьёзно дополнена, для этого господину Мюллеру пришлось совершить краткосрочную, но продуктивную поездку в столицу Великобритании, встретившись там с владельцем детективного агентства, а после – навестив в тамошней тюрьме бывшего изготовителя и продавца фальшивок, говорящего по-русски без акцента. Кто владеет информацией – правит миром, почему-то думают те, кто ей торгует.

Нынешняя встреча в сквере двух бывших рыцарей плаща и кинжала не имела шпионской подоплёки и объяснялась крайне просто – ремонтом. Видеться друг с другом в здании на Сенной площади, недавно выкупленным под офис, где была затеяна грандиозная реконструкция, при этом по уши не перепачкавшись в побелке, было невозможно, а встречаться в гостиничном номере, в отеле, предназначенном исключительно для приёма иностранцев, а потому потенциальной вотчине спецслужб – следовало родиться идиотом. Впрочем, встреча не носила исключительно мирный характер: если бы мы незримо стояли за скамейкой, то услышали разговор самого странного содержания.

– Вы думаете, он согласится на такого рода работу? – у Лебезятникова имелась привычка, раздражавшая всех, с кем тому приходилось общаться – он не смотрел в глаза собеседнику. – Насколько я знаю людей подобного сорта, одними деньгами проблему не решить.

Дальнейшая беседа больше походила на монолог – говорил человек в галстуке-бабочке, второй внимательно слушал и согласно кивал, вставляя в разговор реплики вроде: «Ага, понятно и г-м-м, г-м-м». Лебезятников, из-за знания местной специфики, был человеком совершенно незаменимым, но общение с ним раздражало даже его нанимателя. Впрочем, каких-либо эмоций, отрицательных, либо положительных, на невозмутимом лице человека с бабочкой прочесть было невозможно:

– Не существует проблем, которые нельзя решить. Для решения нашей проблемы имеется всё необходимое, – акцент в говоре господина Мюллера был практически незаметен, однако чужестранец из него был виден по тому, как он строил фразы: слишком литературно-правильно. Он передал пластиковую папку своему собеседнику. – Прошу ознакомиться.

В папке находились стопка скрепленных меж собой бумаг и конверт с фотоснимками – на дюжине чёрно-белых фотографий были зафиксированы несколько картин и один и тот же молодой человек, усердно занятый раскрашиванием кругов, квадратиков и треугольников; на остальных снимках фигурировали те же картины, только снятые уже фронтально и в цвете. На последнем снимке прежде молодой человек обзавёлся бородкой, очками и выглядел сильно постаревшим.

– И, немаловажная деталь: господин Оболенский – тот человек, который обнаружил и идентифицировал полотно Альбректа Дьюрера. Следует сделать так, чтобы именно он занимался реставрацией картины, для этого мы можем сделаться спонсорами этого проекта: специалист, которому будет поручено изготовить копию, должен являться тем, кто будет по роду службы быть главным по её идентификации на предмет подлинности и подготовить соответствующее заключение. Это даёт широкие возможности. Потому что он же и осуществит нужную нам подмену.

Лебезятников быстро пробежался по тексту, профессионально выделив в нём главное:

– Имеется существенный нюанс: судя по признательным показаниям его бывшего приятеля, скорее всего, Оболенского использовали «втёмную».

– Что значит «втёмную»?

– Он мог не знать, что выполненные им копии будут проданы как подлинники.

– Понятно. Только говорить ему этого не следует, – человек в бабочке взял небольшую паузу, – Ваша задача: объяснить господину Оболенскому, что мы предадим материалы о его прошлой деятельности скандальной публичности. И чтобы вам быть в будущей беседе убедительным, к кнуту следует добавить пряник: подкрепить нашу просьбу суммой, достаточной для выполнения подобной работы.

Бронзовая рука памятника великому поэту с самого начала встречи явственно указывала на двух граждан иностранной наружности, без сомнения, замышлявших недоброе: человек из «Европейской» оставил пластиковую папку своему собеседнику, после чего парочка расстались. Однако не только окружающие, но и дремлющий на солнышке с газетой «Ленинградский Комсомолец» сотрудник службы внешнего наблюдения, в сонные полглаза присматривающий за подозрительным немцем из «Европейской», не проявили должной бдительности.

Глава 4. В поисках Рая.

… и таким образом, то, что, по мнению таких уважаемых экспертов и знатоков живописи, как Абрахаам Врёдиус и Питер ван дер Внос считалось несомненным подлинником, им не оказалось! И этот печальный урок с идентификацией целых шести полотен Вермеера Дельфтского должен служить нам напоминанием и суровым уроком, с каким вниманием следует относиться, как казалось, к незначительным деталям в непростом деле установления подлинности живописных полотен. Позвольте ещё пример. На недавних торгах всемирно известного Лондонского художественного аукциона просто чудом не была продана картина Ивана Шижкина «Пейзаж с речкой» – в самую последнюю минуту её сняли с торгов. Почему? Ведь по авторитетному мнению экспертов, полотно являлось работой раннего Шижкина и датировалось периодом его обучения и стажировки в Дюссельдорфе. И что же в итоге? На самом деле картина оказалось переделанной работой голландского живописца той же Дюссельдорфской школы Корнелиса Баренда Кук-В-Кука! Картина, приобретённая в Стокгольме всего год назад за шестьдесят пять тысяч, после её незначительной перерисовки и подделки авторской подписи, была оценена в восемьсот тысяч долларов и едва не ушла с аукциона! Скандал! Полотно прошло две независимые экспертизы, и ни одна из них фальсификации не установила! Почему эксперты ошиблись? А очень просто! Потому как сходство по времени её написания, холсту и краскам оказалось полное. Причина? Западноевропейские живописцы той же школы работали в одно-и-тоже время и использовали те же холсты и краски, что и их русские коллеги-художники!

Человек, находившийся за массивной, тёмного дуба старинной кафедрой, из-за её преувеличенных масштабов, казался много миниатюрней, чем был на самом деле. Его речь, помимо грассирования, обладала ещё одним значительным дефектом – звук «д» он произносил так, что тот звучал как «ф». И это, в сочетании с отчасти комичной внешностью – пышными бровями и подкрученными кверху густыми усами на абсолютно лишённой остальной растительности голове, делало всё, о чём вещал человек с кафедры, каким-то не совсем серьёзным и не очень-то строго научным – всё, что им произносилось, учитывая огрехи не совсем правильного произношения, звучало так:

– Фо'гогие ф'гузья, имег'но пог'егтому…

Стараясь не скрипеть высокой дверью, Александр Степанович Дюдин протиснулся в сумеречный и холодный зал. Приглядевшись, он обнаружил там своего приятеля, что встретил накануне; тот помахал ему рукой, делая приглашающие жесты. Под неодобрительным взглядом лектора Дюдя пробрался вдоль ряда и уселся в соседнее кресло.

– Привет! – Влад поприветствовал вошедшего полушёпотом, – Оформился?

– Почти, – ответил тихо новый сотрудник мастерской реставрации западноевропейской живописи. – Только что из вашего отдела кадров, остался росчерк главного, но как я погляжу, он всерьёз занят и вся эта говорильня надолго.

– Спешить некуда, устраивайся поудобней. И поздравляю с первым рабочим днём.

Устройство на новую работу началось ещё вчера, со знакомства и беседы с будущим начальником, которого Влад за глаза именовал «шефом»: скромно постучав и протиснувшись в дубовую дверь с латунной табличкой «Олег Александрович Оболенский, гл. реставратор», Дюдя увидел сидящего за письменным столом седого человека в очках, листающего бумаги. Он почувствовал на себе пристальный и оценивающий взгляд, какой бывает у повара, прикидывающего, какое блюдо лучше приготовить из синюшного цыплёнка.

– Рекомендации у вас неплохие, – пара ни на градус непотеплевших глаз оторвалась от бумаг и остановилась на долговязой фигуре потенциального коллеги. – Московская организация, в коей вы, молодой человек, прежде трудились, весьма авторитетна.

Очевидно, что взгляд главного реставратора обладал свойствами рентгена – ощущение было не из приятных, словно у тебя пересчитали и отинвентаризировали все внутренности, позвонки и рёбра и безошибочно определили, что у вас было на завтрак.

– Срок испытательного периода – месяц, если предложенный вам оклад вас устраивает, – говоривший презрительно поморщился, – приходите завтра к девяти. Не забудьте про паспорт, военный билет и трудовую книжку.

Видимо, повар решил, что будет готовить чахохбили.

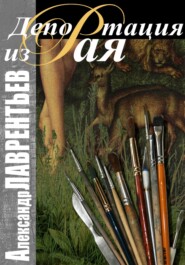

– Дорогие друзья, именно поэтому мы с особой тщательностью подошли к идентификации находки. Все проведённые экспертизы с высокой долей вероятности подтверждают её подлинность. Теперь можем с почти полной уверенностью заявить, что обнаруженное недавно полотно, изображающее изгоняемых из рая Адама и Еву, с высокой степенью вероятности, принадлежит кисти великого Альбректа Дьюрера. И это – настоящая сенсация! Полотна этого живописца отсутствуют в собраниях российских музеев или отечественных частных коллекциях. И главное: уже сейчас можно смело утверждать, что обнаруженная картина – настоящий шедевр и несомненная вершина в творчестве одного из величайших мастеров в истории живописи!

Зал, в котором находился лектор и его слушатели, без особых изменений сохранился ещё с прошедшего, девятнадцатого века. Длинные и изогнутые по пологой дуге столешницы полукольцом окружали трибуну-кафедру, стоящую в её центре и ступеньками поднимались вверх; порядком потрёпанные и пыльные кресла, обитые по-театральному тёмно-красным бархатом, действовали на собравшихся слушателей расслабляюще. Не менее древние, такого же материала шторы скрывали три высоких окна, глядевшие в уже начавший желтеть сквер. За окнами монотонно шумел дождь.

– История создания картины, по крайней мере, та её часть, что удалось выявить на день сегодняшний, могла быть следующая. Свой анализ мы начнём с двух графических работ мастера. Хорошо известна гравюра, выполненная на дереве Альбректом Дьюрером в тысяча пятьсот четвёртом году – слайд, пожалуйста.

Свет в зале погас, и одинокая лампа, спрятанная внутри кафедры, высветила лицо человечка снизу, сделав его ещё комичней. Старинная аудитория погрузилась в полумрак, где-то сзади включился проектор и на неровно висящим экране появилось сначала размытое, а потом и сфокусированное изображение сначала чего-то грязно-мутного, следом оказавшееся чёрно-белым рисунком, увы, перевёрнутым. Тем не менее, человечек с кафедры смело продолжил:

– Как видим из этой работы художника, начальный замысел с обнаруженным живописным полотном Дьюрера ничего общего не имеют. В центре гравюры – дерево познания Добра и Зла с аналогичным плодом на ветке. Слева архангел, справа – обнажённые фигуры Адама и Евы. При увеличении – следующий слайд, будьте любезны, хорошо видно, что плод, по всей вероятности, яблоко – имеет явные признаки того, что можно назвать «надкусом». Хотя некоторые специалисты по гравюре шестнадцатого века имеют смелость утверждать, что так называемый «надкус» не что иное, как дефект в деревянном клише, с которого гравюра печаталась. Слева – верните предыдущий слайд, пожалуйста… Слева, а не справа. Да, переверните, благодарю. …мы видим фигуру архангела, вероятно Михаила, с мечом в правой руке. Левой рукой он касается Адама, который с молящим выражением небритого лица обернулся к архангелу. Лица Евы мы не видим вовсе, пропорции её обнажённого тела далеки от того, что даже в те далёкие времена считались изящными.

– Не врубаюсь, о чём речь? – прошептал Дюдя вопросительно.

– Обнаружилось новая картина Дьюрера. Совершенно случайно. Ты что, не в курсе?

Теперь изображение на экране было резким и располагалось правильно. Крылатое существо, экипированное холодным оружием, выпроваживало проштрафившихся предков человечества из райского сада. Докладчик продолжил:

– В верхнем правом углу гравюры – табличка, изящно подвешенная на ветку ранее упоминавшегося райского дерева с датой – 1504 и монограммой – «А.D.» Это – известная монограмма мастера, и я попрошу вас её запомнить. Именно эта характерная подпись стоит на практически всех произведениях художника. Как видим, первоначальный вариант того же сюжета с более поздней картиной «Изгнание из Рая» не имеет ничего общего. Однако, прошу следующий слайд – существует ещё один, уже карандашный рисунок Альбректа Дьюрера, по композиции почти полностью совпадающий с обнаруженной картиной. Вверх ногами – исправьте, ну сколько можно…

Перевёрнутое изображение, проецируемое на экран допотопным прибором, исчезло и появилось вновь, теперь уже правильно расположенное. На нем были те же самые фигуры мужчины и женщины, что и на музейной картине, только были они бледно-серыми и как бы полупрозрачными, и лишь отдельные контуры были жёстко прочерчены и выделены уверенной рукой рисовавшего. Рисунок нёс на себе явные следы авторской правки.

– Это менее известный и редко публикуемый рисунок из собрания Музея истории изящных искусств в Бонне. Материал – серебряный карандаш по бумаге. Дата – ориентировочно тысяча пятьсот шестой год. Как видите, как сама композиция, так и многие детали рисунка с картиной совпадают практически полностью. Поэтому мы можем смело предположить, что боннский рисунок – это не самостоятельная работа художника, как считалось ранее, а подготовительный эскиз к когда-то исчезнувшей и ныне счастливо обретённой картине.

Адам и Ева – в момент депортации: минута на сборы, одежду и вещи брать запрещается.

– То, что картина «Изгнание из Рая» художником могла быть написана, было известно и ранее. В пользу того, что такое полотно существовало, высказывались такие авторитетные специалисты-искусствоведы и знатоки творчества Дьюрера, как и Ханс-Иоганн фон Виззен, Джон Фостер Хьюстон и Исаак Моисеевич Иванов-Камский. Документально подтверждено, что полотно с подобным сюжетом заказали художнику несколько немецких купцов, чья община находилась в шестнадцатом веке в Венеции. На слайде мы видим сохранившуюся страницу договора, точнее, её уцелевшую половинку, причём порядком перепачканную, любезно представленную нам нашими итальянскими коллегами и подтверждающую, что заказ имел место. Увы, через год, в январе 1507 года договор с художником по неизвестным причинам был расторгнут и заказ, по видимости, остался невостребованным и скорее всего, неоплаченным. Что, кстати, очень характерно, и не только для того времени. Успел ли мастер выполнить этот заказ или нет – единого мнения до сего дня не существовало. Как и точных документальных тому доказательств. Можно лишь предположить, что картина, которая, как мы теперь знаем наверняка, художником всё-таки была написана и оказалась, по всей видимости, в собственности кого-то из немецких купцов. Увы, больше никаких упоминаний о пропавшем полотне не обнаружено и далее его следы теряются.

Зал, в котором проходил доклад, был старинной постройки, с высоким потолком, поэтому холодным и зябким. Конец лета в Петербурге за несколько дней сделался промозглым, а ветер, предсказуемо задувший с Финского залива прямо в окна, обогреву аудитории не способствовал. И только энтузиазм, исходивший от оратора, не позволял никому закоченеть окончательно:

– Как наша картина попала в Россию? Ответ на этот вопрос мы вряд ли получим. Можно только строить предположения, здесь мы вступаем в область гипотез и догадок. Всё дело в том, что при изучении сохранившихся письменных источников создаётся впечатление, что картины никто и никогда не видел. И это – самое поразительное! Дело в том, что появление новых полотен западноевропейской живописи в частных коллекциях, а других в то время не существовало, всегда было событием публичным и никто тайны из этого не делал. Более того, если подобное полотно приобреталось – оно, как правило, выставлялось на всеобщее обозрение. Примеры? Покупки императорской семьи Романовых публично демонстрировались в специально построенном крыле Зимнего Дворца, известного ныне как Эрмитаж. Павел Иванович Третьяков открыл своё собрание для посещения публикой в 1881 году, построив для этого специальное здание. Почему полотно подобного масштаба оказалась вне поля зрения – непонятно. Этому напрашивается только одно объяснение – тот, кто продал картину, не знал, что он продаёт, а покупатель соответственно – что покупает. Как бы там ни было, пути, по которым картина Дьюрера оказалась в пределах нашего отечества, нам неведомы. Возможно, это случилось в конце семнадцатого века. Весьма вероятно её нахождение в художественной коллекции князя Василия Петровича Холицина – в списке принадлежащих ему полотен, приобретённых в этот период в Европе, есть упоминание о картине неизвестного художника шестнадцатого века. Картина в каталоге его собрания названа так: «Адам с Евою в Райском саде», автор – «неведомый богомаз-лютеранин». Согласитесь, по сюжету – очень похоже. Но главное, в описи коллекции указаны размеры картины – восемнадцать с половиной на двадцать два вершка. И они в точности совпадают с размерами нашего полотна!

Картину, которая проецировалась на экран, Дюдя видел на афишных тумбах, что во множестве встречались по всему Питеру – плакат с её изображением оповещал, что ту можно увидеть на специально открытой музейной экспозиции.

– Далее. В каталогах известного собирателя работ Дьюрера коллекционера Андрея Ивановича Рюпина, переданных в Разрумянцевское собрание уже в семидесятых годах девятнадцатого века значится картина, по описанию очень схожая с «Изгнанием из Рая». К сожалению, описание полотна не полное. И наконец. В ходе поисков найдено ещё одно вероятное упоминание о пропавшем полотне. В переписке кирасира Царьгородского лейб-гвардии Его Императорского Величества Кирасирского полка поручика графа Михаила Карловича Мюнх-Кляузинского упоминается, что в тысяча восемьсот тринадцатом году, во времена вступления российской армии в Европу, он выменял в некоем постоялом дворе в Боденвердере, в таверне под названием «Preu?isch K?nig[6 - Прусский король (нем.)]» под Гёттингеном – внимание: «Некую картину в придачу с пятью бутылками Рейнского на свою вороную кобылу по кличке Мими». По тому, как о картине далее рассказано в письме – очень похоже. Описание её не привожу по причине его излишней яркости и эмоциональности и не вполне, как бы точнее выразиться – «цензурного» описания полотна в письме кирасира, написанного другу в Тамбов под явным влиянием выпитого рейнского.

Чинно налив из графина в гранёный стакан воды и разом его осушив, докладчик продолжил:

– Один из признаков подлинности любого произведения искусства называется «провенанс», так именуется его выявленная и чётко прописанная история, так сказать, его «родословная». Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, позволю привести некий пример. Это история некоего портрета, чьё название я намерено произносить не буду.

Тем не менее, на экране за лектором подсказкой появилось проецируемое на него изображение всем известной картины: дама без бровей, изображённая на фоне горного пейзажа, невинно сложив руки, хитровато улыбалась зрителю. Оратор продолжил:

– При каких обстоятельствах художник выполнил заказанный ему портрет супруги известного купца и мецената? Правда ли, что позже ревнивый муж мчался через всю Флоренцию с кинжалом в руках за бедным художником, одетым в одно исподнее – такое событие не могло современниками, даже в шестнадцатом веке, не запомниться? Когда заказчик портрета своей любимой третьей жены заложил его в ломбард и сколько золотых дукатов выручил за это, прежде чем сбежать с семнадцатилетней любовницей в Геную? Желательно при этом иметь приложенные квитанции с точными датами, стоимостью залога, с указанием причины, почему картину не выкупили, выписки из бухгалтерского гроссбуха или журнала учёта тоже сгодятся. Когда и кем картина была из ломбарда похищена, при каких обстоятельствах похититель был схвачен, дата и номер полицейского протокола или запись в палаческом реестре: «…повешен на площади Cиньории, второго ноября, в день поминовения усопших, на радость собравшимся…» И что было с картиной потом? Правда ли, что её новый хозяин, владелец ломбарда, трижды продавал её новым владельцам, брал с них деньги, скрывался, потом был пойман, сильно бит и кончил свои дни в долговой яме? Похоже на то – сильная вмятина на обратной стороне тополевой доски, на которой картина написана, как раз соответствует мужской голове пятьдесят восьмого размера. И какова дальнейшая история портрета, уже в начале семнадцатого века: правда ли, что картина, в качестве военного трофея, была беспардонно присвоена австрийскими солдатами и висела в зале городских собраний, переоборудованного под конюшню? Да, между досками основы обнаружены следы конского навоза, чётко датируемого именно семнадцатым веком. И действительно ли картина являлась собственностью императора Франца Первого Лотарингского, и далее, в качестве приданного его дочери Марии-Луизы, попала в живописное собрание Наполеона и висела в нужнике императора в Тюильри? Конечно, об этом имеется соответствующая запись в мемуарах барона Мориса Филиппа де Сталейрана «Как я торговал Францией», глава тридцать вторая, седьмой абзац. И когда, в начале двадцатого века, портрет, в который уже раз, украдут из Лувра во время ремонта, в его подлинности никто сомневаться не будет! Увы, в случае с нашей картиной, такая история не прослеживается.

Автор доклада закончил пространное отступление и опять вернулся к основной теме, ради которой и мёрзли собравшиеся слушатели. Впрочем, было очевидно, что на докладчика холод в зале не действовал:

– При столь странных обстоятельствах нынешнего обнаружения «Изгнания из Рая» возникает естественный вопрос: «Подлинник ли это? Не имеем ли мы дело с чьей-то умелой и наглой фальсификацией?» Вопрос совершенно уместен! Ещё в середине шестнадцатого столетия Леопольд Вильгельм Австрийский, будучи страстным поклонником творчества Альбректа Дьюрера, приобрёл немалое количество его произведений. Оптом – целую коллекцию! Так вот, по прошествии всего нескольких лет выяснилось, что шестьдесят восемь работ его собрания – подделки! И какие? Большинство из них оказались весьма высокого качества! Оказалось, что многочисленные изготовители фальшивок ещё при жизни знаменитого художника из Нюрнберга нагло и безжалостно копировали его работы, ставя на них его знаменитую подпись. И далее: искусствоведам хорошо известен ещё один курьёз. Альбректу Дьюреру, чьё полотно «Изгнание из Рая» представлено сейчас в стенах нашего музея, всегда приписывалась некая живописная работа – «Мадонна с младенцем из Мюнхена», которая датировалась предположительно тысяча пятьсот шестым годом. Более того, эта картина издавна считалась именно работой мастера, и никаких сомнений в её оригинальности очень долгое время не было вовсе. И что оказалось? При проведении реставрационных работ в тысяча девятьсот пятьдесят втором году выяснилось, что мы имеем дело или с элементарным подражанием под его работы, а скорее всего, со старинной, именно прижизненной, бессовестной подделкой под великого Дьюрера!

Монотонный голос человека, стоящего на дубовой кафедре, несмотря на смешные дефекты его речи, наконец, подействовал на слушателей, сидящих за полукруглыми столами, усыпляюще. Этому способствовало и слабое освещение лекционной аудитории, которое имелось только в двух местах: свет лампы на кафедре, вторым был пыльный луч проектора, падающий на морщинистый экран – именно смена слайдов мешала аудитории уснуть окончательно.

– Как картина оказалась в Томске? простите, Омске. Дело в том, что обнаруженное полотно находилось в запасниках Омской картинной галереи, видимо со времён Гражданской войны, и в каталогах музея числилось как работа неизвестного мастера семнадцатого века. Дело в том, что в Томске, что? Простите, в Омске в восемнадцатом-девятнадцатом годах находилось правительство так называемой Директории, а потом и Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака – город, по сути, был какое-то время столичным. И в то героическое, но неспокойное время Омск являлся, как тогда многим казалось, неким островком стабильности. Мы можем предположить, что туда могли попасть и вывозимая из Москвы частная коллекция. Однако Директория пала, армия Колчака была разгромлена и город из «белого» стал «красным» уже в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Омский, извините, Томский архив художественной галереи имеет документ – слайд, будьте добры, который сообщает, что «картина религиозного содержания с изображением Адама и Евы» реквизирована «комиссией по изъятию ценностей буржуазии и церковной утвари» и передана на баланс музея антирелигиозного искусства. Дата, имеющаяся на документе – 14 января 1921 года. Позвольте цитату: «…как имеющая для победившего революционного пролетариата несомненную художественную стоимость».