скачать книгу бесплатно

Взаимная помощь: Почему мы эволюционируем, помогая друг другу

Пётр Алексеевич Кропоткин

«Взаимная помощь как фактор эволюции» Петра Кропоткина – одна из ключевых работ выдающегося философа, теоретика и практика анархизма Петра Алексеевича Кропоткина, которая остается актуальной более ста лет после первой публикации. В ней автор рассматривает общественные отношения через призму эволюционной теории, доказывая, что способность сотрудничать и поддерживать друг друга является важнейшим преимуществом, обеспечивающим процветание колоний муравьев, волчьих стай, групп высших приматов, а также человеческих сообществ во все исторические эпохи. Книга Кропоткина способна изменить взгляд читателя не только на устройство современного общества, но и на истоки нашего стремления к нравственности, справедливости и солидарности. Настоящее издание предваряет статья об истории написания и публикации работы.

В великой борьбе за существование – за наиболее возможную полноту и усиленность жизни при наименьшей ненужной растрате энергии – естественный подбор постоянно выискивает пути именно с целью избежать, насколько возможно, состязания.

Особенности

Вступительная статья о значении работы П.А. Кропоткина

Стремление людей к взаимной помощи и их потребность в прямом объединении для взаимной поддержки снова проявились в бесконечном разнообразии всевозможных сообществ, которые и стремятся теперь охватить все проявления жизни, овладеть всем, что потребно для человеческой жизни и для заполнения трат, обусловленных жизнью: создать живое тело вместо мертвого механизма, подчиненного воле чиновников.

Для кого

Для антропологов, биологов и всех, кто интересуется эволюционной этикой.

Петр Кропоткин

Взаимная помощь: Почему мы эволюционируем, помогая друг другу

Текст печатается по изданию: Кропоткин П. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Петербург-Москва: Голос труда, 1922.

Главный редактор: Сергей Турко

Руководитель проекта: Лидия Разживайкина

Продюсер проекта: Марина Красавина

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Корректоры: Мария Прянишникова-Перепелюк, Оксана Дьяченко

Верстка: Максим Поташкин

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

Вступительная статья

Революционер и эволюция

Когда речь заходит об истории российской науки, я люблю озадачивать собеседников вопросом: «Кому из отечественных авторов принадлежит наиболее цитируемая работа по эволюционной биологии?» Тимирязеву? Северцову? Шмальгаузену? А вот и нет! Ее написал не профессиональный ученый, а профессиональный революционер – анархист князь Петр Кропоткин. Его книга «Взаимопомощь: фактор эволюции», впервые изданная в 1902 г. на английском языке, по данным Google Scholar, процитирована в научной литературе почти 4300 раз. На этом месте наиболее дотошные могут спросить: «А как же Феодосий Добржанский, один из создателей синтетической теории эволюции, господствующей в биологии и по сей день?» Его труд «Генетика и происхождение видов» (1937), также написанный по-английски, набрал еще больше цитирований – около 9200. А ведь Добржанский тоже был нашим соотечественником и начинал научную карьеру в СССР – в США он уехал в 1927 г., в возрасте 27 лет. Но все-таки Добржанский, несмотря на русское происхождение, принадлежал миру американской науки – на родину он так никогда и не вернулся, да и не особо помышлял об этом. Кропоткин же покинул отчизну, сбежав из тюремной больницы, когда ему было 34 года, то есть уже вполне зрелым человеком, и на протяжении всей своей жизни в эмиграции продолжал пристально следить за происходящим в России, раздувая тлеющие угольки мировой революции в надежде, что однажды в этом пожаре сгорит и ненавистное ему самодержавие.

Ждать пришлось долго – но Кропоткин, в отличие от многих других революционеров-народников первой волны, сгинувших на чужбине от пьянства, безденежья и безнадеги, политических сдвигов в России все-таки дождался. Они-то и проложили путь на родину произведениям мятежного князя. После революции 1905 г. и последовавшей за ней отмены цензуры русский перевод «Взаимопомощи», доработанный и отредактированный автором, вышел под названием «Взаимная помощь как фактор эволюции». Это произошло в 1907 г., тогда же были впервые изданы в России и мемуары Кропоткина – знаменитые «Записки революционера». А вслед за Февральской революцией 75-летний Кропоткин после 40 лет эмиграции пожаловал на родину уже собственной персоной. Поселившись в Дмитрове, этот «старый, заслуженный революционер», как его называл Ленин, выписавший Кропоткину охранную грамоту, начал готовить корпус своих сочинений к переизданию на русском языке. Результатом этой работы стала «Этика», явившаяся продолжением и развитием идей, высказанных во «Взаимопомощи», – она была издана в 1922 г., на следующий год после смерти Кропоткина. В том же году вышло и очередное русское издание «Взаимопомощи». В новой авторской редакции книга получила название «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» – переиздание этого текста вы сейчас и держите в руках.

В основу «Взаимопомощи» лег цикл из шести статей Кропоткина, опубликованных в 1890–1896 гг. в журнале The Nineteenth Century («Девятнадцатый век»). Однако на этом сотрудничество Кропоткина с The Nineteenth Century не закончилось. В этом же журнале, который с началом нового столетия был несколько неуклюже переименован в The Nineteenth Century and After («Девятнадцатый век и далее»), поскольку права на название «Двадцатый век» уже оказались зарезервированы кем-то другим, Кропоткин, начиная с 1904 г. опубликовал еще девять статей, посвященных механизмам эволюции и эволюционным истокам морали[1 - Вот список статей Кропоткина на эволюционную тематику, опубликованных в журнале The Nineteenth Century and After после 1896 г. и не вошедших в состав «Взаимопомощи»: The Ethical Need of the Present Day. 1904. Vol. 56. P. 207–226; The Morality of Nature. 1905. Vol. 57. P. 407–426; The Theory of Evolution and Mutual Aid. 1910. Vol. 67. P. 86–107; The Direct Action of Environment on Plants. 1910. Vol. 68. P. 58–77; The Response of the Animals to Their Environment. 1910. Vol. 68. P. 856–866, 1046–1059; The Inheritance of Acquired Characters: Theoretical Difficulties. 1912. Vol. 71. P. 511–531; Inherited Variation in Plants. 1914. Vol. 74. P. 816–886; Inherited Variation in Animals. 1915. Vol. 78. P. 1124–1144; The Direct Action of the Environment and Evolution. 1919. Vol. 85. P. 70–89.]. Некоторые из них в переработанном виде вошли впоследствии в состав «Этики». Последняя из статей Кропоткина на тему эволюции на страницах английского журнала появилась в 1919 г., когда его редакция была уверена, что вернувшийся в Россию старый анархист уже сгинул в большевистских застенках (советская власть преследовала анархистское движение так же безжалостно, как и эсеров). Так что «Взаимопомощь» следует рассматривать не как последнее слово Кропоткина, а лишь как промежуточный итог его размышлений об эволюции и происхождении этики, которыми он делился с читателями The Nineteenth Century на протяжении почти 30 лет.

The Nineteenth Century был совсем не похож на те захудалые политические листки, в которых обычно печатались беглые русские революционеры. Этот журнал, основанный в 1877 г. журналистом и архитектором Джеймсом Ноулзом, считался самым популярным и влиятельным интеллектуальным ежемесячником поздневикторианской эпохи. Ноулз задумал свой журнал как нейтральную внепартийную площадку для дискуссий, к участию в которых он привлекал самых известных политиков, ученых, писателей и общественных деятелей Англии. В отличие от солидных ежеквартальников старого образца, вроде The Edinburgh Review, статьи в которых чаще всего выходили анонимно или под псевдонимами, все публикации в The Nineteenth Century по настоянию Ноулза подписывались настоящими именами их авторов. Благодаря фамилиям знаменитостей в списке авторов Ноулзу и удалось «раскрутить» свое детище – лидеров мнений он привлекал к написанию статей при помощи личных связей и щедрых гонораров, которые, однако, полностью окупались за счет подписки (на пике популярности The Nineteenth Century число подписчиков этого журнала достигало 20 000). Современники шутили, что единственными звездами первой величины, коих Ноулз не смог убедить писать для своего журнала, были Бисмарк и папа римский.

Самым известным автором The Nineteenth Century был политик Уильям Гладстон, четырежды становившийся британским премьер-министром. Даже занимая премьерское кресло, он не забывал регулярно присылать в журнал свои тексты. На страницах The Nineteenth Century Гладстон полемизировал об отношениях науки и религии с Томасом Гексли. О Гексли принято вспоминать как о «бульдоге Дарвина» и популяризаторе теории эволюции, но не менее важную роль он сыграл в истории английской науки в качестве администратора, возглавляя различные научные общества и входя в состав правительственных комиссий по вопросам образования. Гексли довелось поработать секретарем, а затем и президентом Королевского общества – аналога европейских государственных научных академий. Представьте себе журнал, в котором выпуск за выпуском президент РАН и действующий глава правительства РФ спорят о толковании Библии в свете данных науки, – разумеется, за их полемикой будет следить вся страна. Таков был уровень The Nineteenth Century, и именно в те золотые годы, когда на его страницах мелькали фамилии Гладстона, Гексли, а также барона Ротшильда, поэта Теннисона, кардинала Мэннинга и других викторианских знаменитостей, Кропоткину и посчастливилось попасть в обойму авторов этого прославленного ежемесячника. Сначала Кропоткин сотрудничал с The Nineteenth Century как научный обозреватель, а затем стал писать для него и оригинальные статьи.

* * *

Цикл публикаций Кропоткина об эволюции и взаимопомощи возник не на пустом месте. Изложить свои мысли на эту тему его побудила статья Гексли «Борьба за существование в человеческом обществе», опубликованная в 1888 г. все в том же The Nineteenth Century[2 - Huxley T. H. The Struggle for Existence in Human Society: A Program // The Nineteenth Century. 1888. Vol. 23. P. 161–180.]. Позднее Гексли развил идеи этой статьи в роменсовской лекции «Этика и эволюция», прочитанной им в 1893 г. и изданной годом позже вместе с предисловием и примечаниями в составе одноименного сборника эссе[3 - Huxley T. H. Evolution and Ethics and other essays. L.: Macmillan and Co., 1894.]. В своих рассуждениях Гексли как убежденный дарвинист принимал за отправную точку, что движущей силой биологической эволюции является безжалостная конкуренция. Человек в этом отношении ничем не отличается от остальных видов. Для нас, как и для любых других организмов, естественно расталкивать друг друга локтями в борьбе за место под солнцем, не останавливаясь ни перед чем. «Примитивный дикарь налагал руку на все, что приглянулось, и, если только мог, убивал всякого, кто противился ему»[4 - Huxley T. H. The Struggle for Existence in Human Society: A Program. P. 166.]. Социальный порядок и этические нормы – лишь тонкая корка льда на поверхности клокочущей бездны инстинктов. Обществу постоянно угрожает соскальзывание в гоббсовскую войну всех против всех. «Стремление человека, живущего по этическим принципам, работать над осуществлением нравственных целей, ни в коей мере не отменяет, и даже едва ли затрагивает, глубоко укорененные природные побуждения, подталкивающие естественного человека поступать аморально»[5 - Huxley T. H. The Struggle for Existence in Human Society: A Program. P. 166.]. Эгоизм и соперничество на международной арене и внутри государства – печальная, но неизбежная реальность, от которой никуда не деться.

В понимании Гексли задача этики – максимально обуздать внутреннего «тигра» и внутреннюю «обезьяну», которых мы унаследовали от предков. Его позицию не следует путать со взглядами социал-дарвинистов, полагавших, что человечество должно жить по законам джунглей, раз так завещано нам самой природой. На этом основании социал-дарвинисты приветствовали колониальные захваты и истребление туземного населения в интересах более витальных рас, но осуждали помощь беднякам, так как это способствует выживанию неприспособленных и ставит палки в колеса естественному отбору. Напротив, Гексли предостерегал от смешения естественного и должного: то, что мы наблюдаем в природе, нельзя считать руководством к действию. Этические нормы невозможно вывести из законов эволюции, ведь между ними существует непреодолимое противоречие. Этика учит нас бескорыстно помогать ближнему, а эволюция – искать выгоды только для себя и своего потомства. «Представление о том, что теория эволюции может заложить фундамент для морали, кажется мне иллюзией, которая возникает из-за прискорбной двусмысленности слова "наиболее приспособленный" в словосочетании "выживание наиболее приспособленных". Мы обычно используем слова "наиболее приспособленный" в хорошем смысле, имея в виду "лучший", а слово "лучший" мы склонны понимать в этическом смысле. Между тем "наиболее приспособленный", который выживает в борьбе за существование, может быть, и часто является самым худшим с этической точки зрения»[6 - Huxley T. H. An Apologetic Irenicon // Fortnightly Review. 1892. Vol. 52. P. 557–571. P. 568.]. Согласно Гексли, наш вид, вскарабкавшись по эволюционной лестнице, должен оттолкнуть ее от себя. «Единственный способ распрощаться с нашим дурным наследием – это разрушить источник желания, откуда проистекают наши пороки, перестать быть инструментами эволюционного процесса и выйти из борьбы за существование»[7 - Huxley T. H. Evolution and Ethics and other essays. P. 16.].

Кропоткину, который в 1886 г. перебрался из Франции в Лондон, суждения Гексли о социально-этических аспектах эволюционной теории пришлись совсем не по вкусу. Ведь если этот титулованный представитель дарвиновской ортодоксии прав, то человек не имеет оснований для нравственного поведения в самом себе. Чтобы придерживаться норм и правил, без которых немыслима цивилизованная жизнь, людям необходим внешний авторитет – церковь или государство. Но и то и другое Кропоткин, будучи теоретиком анархизма, отвергал. В противовес безрадостной картине конкурентной борьбы, пронизывающей природу, где каждый сам за себя, Кропоткин решил сформулировать альтернативное – куда более оптимистичное – понимание эволюции, которое позволило бы подвести научную базу под его собственный политический идеал. Это был весьма дерзкий и амбициозный по своему масштабу интеллектуальный проект. Однако Ноулз был только рад, что Кропоткин бросит вызов такому светилу викторианской науки, как Гексли, на страницах The Nineteenth Century. Он всегда приветствовал и даже поощрял полемику, добавлявшую необходимый «оживляж» его журналу. Например, когда Гексли спорил с Гладстоном о Библии и науке, Ноулз сразу же пересылал каждому из них очередную статью оппонента еще до ее выхода из печати, чтобы дать им время подготовить свой ответ в следующий номер. Неудивительно, что Ноулз подогревал полемический задор русского князя: «Со своей замечательной проницательностью [он] тотчас усмотрел важность вопроса и стал убеждать меня, с чисто юношеской пылкостью, взяться за эту работу», – вспоминал потом Кропоткин[8 - Кропоткин П. А. Записки революционера. – М.: Московский рабочий, 1988. – С. 471.].

Первый раз Кропоткин атаковал Гексли еще в 1888 г. в статье о сельском хозяйстве, доказывая, что за счет повышения производительности труда растущему населению Земли не составит проблемы прокормить себя[9 - Kropotkin P. The Coming Reign of Plenty // The Nineteenth Century. 1888. Vol. 23. P. 817–837.]. Этим аргументом Кропоткин метил в мальтузианство, которым буквально сочилась статья Гексли о борьбе за существование в человеческом обществе. Английский экономист и священник Томас Мальтус, как известно, утверждал, что прирост народонаселения обгоняет темпы производства средств к существованию – отсюда голод и нищета. Бесконтрольное размножение провоцирует борьбу за ограниченные ресурсы, способную отбросить общество назад к варварству. Гексли, в полном согласии с выводами Мальтуса, бил тревогу: ежегодно население Англии увеличивается на 300 000 человек, притом что за счет собственных пахотных земель эта страна не может обеспечить хлебом и половину своих жителей[10 - Huxley T. H. The Struggle for Existence in Human Society: A Program. P. 168.]. Когда Кропоткин поставил под сомнение этот тезис, Гексли пожаловался в письме к Ноулзу, что князь незаслуженно его «пнул», но признал, что статья «вашего друга Крапоткина» [так] «очень интересна и важна»[11 - Life and Letters of Thomas Henry Huxley. Vol. II. N. Y.: D. Appleton and co., 1900. P. 212.]. Но в дальнейшем Гексли так и не снизошел до прямой полемики с Кропоткиным. Последние две его статьи, вошедшие в состав «Взаимопомощи», Гексли вообще не суждено было прочесть: он умер в 1895 г., за год до их публикации. Но молчание Гексли не помешало Кропоткину полемизировать со взглядами этого апостола дарвинизма на протяжении почти трех десятилетий.

* * *

Целясь в Гексли, Кропоткин, однако, пытался поправить самого Дарвина. Отличительной чертой дарвиновской теории эволюции была та роль, которая отводилась в ней естественному отбору. Эволюционистов хватало и до Дарвина – достаточно вспомнить Жана Батиста Ламарка или Роберта Чемберса, но никто из них не додумался до того, чтобы провозгласить выживание наиболее приспособленных основной движущей силой эволюции. А ведь идею естественного отбора Дарвину подсказал именно Мальтус, и Дарвин не думал этого скрывать. Борьба за существование в природе, возникающая вследствие мальтузианской ловушки – избыточного размножения в условиях недостатка ресурсов, – красочно описывается Дарвином в «Происхождении видов». Там, где обыватели любовались красотами цветущего луга или величием дождевого тропического леса, Дарвин видел безжалостную конкуренцию: в борьбе за солнечный свет и клочок почвы растения теснятся и душат друг друга, рассеивают семена и захватывают жизненное пространство в ущерб как другим видам, так и собственным сородичам. И чем сильнее сходство между особями, тем яростнее между ними соперничество. «Соревнование должно быть наиболее жестоко между близкими формами, занимающими почти то же место в экономии природы», – писал Дарвин[12 - Дарвин Ч. Происхождение видов. – М., Л.: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1935. – С. 181.].

Кропоткину же претило мальтузианство не только в социальных науках, но и применительно к органическому миру. В этом вопросе Кропоткин продолжал традицию русской мысли XIX в., для которой было характерно практически повсеместное неприятие теории Мальтуса. Действительно, в России с ее неосвоенными просторами, где вечно ощущалась нехватка рабочих рук, мальтузианский тезис о перенаселенности не мог встретить особого понимания. Мальтуса как экономиста критиковали в России и справа, и слева – ему досталось и от консерватора Владимира Одоевского, и от нигилиста Дмитрия Писарева. А когда «Происхождение видов» было переведено на русский язык, даже те, кто приветствовал эволюционизм, принялись порицать Дарвина за привнесение элементов мальтузианства в биологию и чрезмерную зацикленность на индивидуальной конкуренции[13 - Todes D. P. Darwin's Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary Thought, 1859–1917 // Isis. 1987. Vol. 78. P. 537–551; Тодес Д. Кропоткин и восприятие теории Дарвина в России // Труды Комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. – М., 1992. – С. 69–74.]. Организмы борются не столько друг с другом, сколько с суровыми условиями внешней среды – это утверждение, которым Кропоткин открывает «Взаимопомощь», на разные лады высказывали самые разные отечественные авторы того времени. Например, Николай Данилевский писал о суровых зимах, засухах и эпидемиях, которые периодически уничтожают великое множество организмов без оглядки на их индивидуальную приспособленность. Так, икру рыб выбрасывает на берег в результате сильного волнения или же она гибнет вследствие пересыхания затонов и лиманов, что приводит к резкому снижению общего поголовья. «В такие годы, следовательно, борьба за существование прекращается между этими столь быстро размножающимися животными, и не только по отношению к добыванию пищи, но и в других отношениях»[14 - Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. – СПб.: Издание М. Е. Комарова, 1885. – Т. I. Ч. I. C. 469.]. Данилевский как никто другой был далек от социализма, но при этом почти одновременно с Кропоткиным высказывал те же самые критические замечания в адрес теории Дарвина – здесь явно сказывается особый «национальный стиль», присущий русской науке.

Сам Кропоткин в письме к анархистке Марии Гольдсмит так объяснял разницу во взглядах на внутривидовую конкуренцию между западноевропейскими и отечественными натуралистами: «Русские зоологи исследовали необъятные континентальные регионы в умеренной зоне, где борьба видов против условий среды… более выражена, тогда как Уоллес и Дарвин преимущественно изучали побережье тропических стран, где перенаселенность сильнее бросается в глаза». Поэтому, продолжает Кропоткин, «Кесслер, Северцов, Мензбир, Брандт – четыре великих зоолога, и пятый, меньший по значимости, Поляков, и, наконец, я, простой путешественник, выступаем против преувеличенного внимания дарвинистов к внутривидовой борьбе. Мы видим огромную роль взаимопомощи там, где Дарвин и Уоллес видят только борьбу»[15 - Цит. по: Todes D. P. Darwin's Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary Thought, 1859–1917. P. 546.]. Хотя в качестве своего идейного предшественника во введении к «Взаимопомощи» Кропоткин упоминает только зоолога Карла Кесслера, профессора Санкт-Петербургского университета, похожие идеи развивали и многие другие отечественные авторы. Например, идеолог народничества Петр Лавров еще в 1875 г. критиковал дарвинистов за абсолютизацию борьбы за существование, противопоставляя ей инстинктивную взаимопомощь и взаимную солидарность, которую можно наблюдать у пчел, муравьев, птиц и млекопитающих. Согласно Лаврову, на верхних ступенях эволюции взаимная конкуренция слабеет, а инстинкт взаимопомощи, наоборот, усиливается: «В этом фазисе развития мира организмов борьба за существование перешла в прочувствованную солидарность между особями одной группы»[16 - Лавров П. Л. Социализм и борьба за существование // Философия и социология. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 370.]. Это в зародыше и есть эволюционное учение Кропоткина.

Так что «Взаимопомощь» взялась не из воздуха – Кропоткин черпал из обширной кладовой русской мысли, которая традиционно превозносила общинность, круговую поруку и коллективное действие, противопоставляя их западному индивидуализму и состязательности, в отрицании которых совпадали революционеры-народники и славянофилы. Заслуга Кропоткина состоит в том, что ему удалось выразить эти умонастроения в виде связной эволюционной теориии и ознакомить с ней широкую западную аудиторию.

Я не буду пересказывать факты и доводы, которыми Кропоткин пытался подкрепить свою концепцию во «Взаимопомощи» и последующих статьях, а сразу перейду к основным ее положениям. Главной особенностью эволюционной теории Кропоткина было отрицание ведущей роли естественного отбора в возникновении новых видов – вместо того чтобы соревноваться в плодовитости и взаимном истреблении, организмы, во-первых, сообща противостоят внешней среде и, во-вторых, меняются под ее прямым влиянием. Именно под действием двух этих факторов, по мнению Кропоткина, и происходит эволюция.

Уже во «Взаимопомощи» Кропоткин отмечал правоту ламаркистов, которые признают «изменяющее влияние среды на живущие в ней виды»[17 - Наст. изд. С. 132.]. В дальнейшем Кропоткин более подробно развил этот вопрос, скрупулезно выуживая из научной литературы свидетельства, доказывающие, что растения и животные под давлением внешних условий претерпевают адаптивные изменения и затем передают их по наследству. Например, высокогорные травы покрываются густыми волосками для защиты от ультрафиолета, а птицы и звери на севере приобретают светлую окраску, чтобы стать незаметными на фоне снега. Дарвинизм объясняет эти приспособления естественным отбором, воздействующим на случайную изменчивость. Медвежонок со светлой шерстью может случайно родиться в любой местности, просто в обычном лесу это не даст ему никаких преимуществ, а вот за полярным кругом такой медведь сможет эффективнее охотиться и оставит больше потомства. Это как в казино, где есть везунчики и неудачники. Тебе либо выпал счастливый билетик, либо нет. Ламаркисты же верили, что холод и снег одинаково влияют на всех медведей, заставляя их меняться в нужную сторону. Изменчивость носит направленный характер и подчинена нуждам самих организмов. Природа, словно коммунист, отмеряет каждому по потребностям, подталкивая вперед всех особей данного вида, просто кто-то идет чуть медленнее, а кто-то – чуть быстрее. Различия в индивидуальной приспособленности при таких раскладах сглажены, а значит, отбор и конкуренция отходят на второй план. «Гипотеза, которая усматривает в борьбе за жизнь причину накопления изменений, больше не представляется необходимой, когда мы имеем реальную причину, производящую те же результаты, в виде прямого действия окружающей среды»[18 - Kropotkin P. The Theory of Evolution and Mutual Aid // The Nineteenth Century and After. Vol. 67. P. 86–107. P. 107. Курсив автора.], – пишет Кропоткин.

Дарвинизм с его мальтузианством всегда ассоциировался со свободным рынком и капиталистическим строем. «В наш век капитализма и меркантилизма "борьба за существование" так отвечала требованиям большинства, что затмила все остальное», – жаловался Кропоткин[19 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 119.]. Напротив, ламаркизм традиционно отвечал чаяниям приверженцев левых идей и еще в додарвиновскую эпоху в Англии был взят на вооружение социалистами-оуэнитами[20 - Desmond A. Artisan Resistance and Evolution in Britain, 1819–1848 // Osiris. 1987. Vol. 3. P. 77–110.]. Кстати, неслучайно, что при Сталине и Хрущеве, когда коммунистическая идеология еще не превратилась в пустую формальность, именно ламаркизм в исполнении Мичурина и Лысенко стал главенствовать в советской биологии. Но как лысенковцы продолжали ритуально взывать к авторитету Дарвина, точно так же и Кропоткин никогда открыто не противопоставлял себя ему. Наоборот, Кропоткин строил из себя защитника истинного дарвиновского учения, искаженного такими эпигонами, как Гексли. И он имел на это некоторое право, ведь на излете жизни сам Дарвин действительно претерпел ощутимый крен в ламаркизм. Если в первой версии «Происхождения видов», опубликованной в 1859 г., Дарвин категорично настаивал, что естественный отбор является единственным «мотором» эволюции, то в последующих изданиях этого труда он все больше прибегал к предположениям о направленной изменчивости и наследовании благоприобретенных признаков. Чтобы записать Дарвина к себе в союзники, Кропоткин в своих статьях подробно разобрал, как менялись его взгляды, дрейфуя к умеренному ламаркизму.

Если даже сам Дарвин лишил привилегий свое собственное детище – теорию естественного отбора, то что уж и говорить о других эволюционистах той поры. Историки называют ситуацию в тогдашней биологической науке «затмением дарвинизма» (eclipse of darwinism): после публикации «Происхождения видов» большинство ученых уверовало в существование эволюции, но при этом очень многие сомневались, что Дарвину удалось дать ее удовлетворительное объяснение. Появилось множество конкурирующих теорий, которые провозглашали основополагающим механизмом эволюции жизненный порыв, внутреннее стремление организмов к усложнению, упражнение органов, прямое воздействие среды – короче, все что угодно, но только не естественный отбор. Естественный отбор был низведен до роли второстепенной силы, этакой уборщицы с совком и веником, которая скромненько сметает с арены жизни дефективные формы, но не способна создать что-то принципиально новое. В этом смысле позиция Кропоткина неоригинальна – дарвинизм, в том числе и с ламаркистских позиций, в конце XIX в. не критиковал только ленивый. «Изюминкой» в построениях князя было именно понятие взаимной помощи, которое, как я уже говорил, он выработал под влиянием российской общественной и научной мысли. Насколько мне известно, в то время никто другой на Западе, кроме Кропоткина, не рассматривал склонность животных к кооперации как ключ к пониманию эволюции.

«Взаимная поддержка является законом (всеобщим фактом) природы, несравненно более важным, чем борьба за существование, прелести которой нам восхваляют буржуазные писатели»[21 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 297.], – отмечал Кропоткин. Зачем воевать с сородичами, если ресурсов хватит на всех? Наоборот, лучше объединиться для их эффективного использования. Кропоткин подчеркивает: «Борьба за жизнь не может приобретать характер напряженной внутренней войны в рамках каждого племени и группы. Она не может быть борьбой за индивидуальные преимущества. Она должна быть совместной борьбой группы против общих врагов и враждебных сил природы»[22 - Kropotkin P. The Theory of Evolution and Mutual Aid. P. 87. Курсив автора.]. Природа для Кропоткина – это не перенаселенные городские трущобы, жители которых готовы перегрызть друг другу глотку из-за рабочих мест и крыши над головой (именно в такой обстановке прошла юность Гексли), а бескрайние сибирские просторы, где человеку не выжить в одиночку. Во время своей службы в Амурском крае молодой Кропоткин был впечатлен тем, каких успехов в колонизации неосвоенных земель – без всякой помощи государства – добивались сплоченные общины сектантов-духоборов по сравнению с другими переселенцами, и эти наблюдения сыграли немалую роль в становлении его взглядов на эволюционный процесс[23 - Кропоткин П. А. Записки революционера. – М.: Московский рабочий, 1988. – С. 217.]. По словам Кропоткина, животным тоже свойственно объединяться в группы, которые «действуют как одно целое и ведут борьбу с неблагоприятными условиями жизни или же с внешними врагами[24 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 55.].

Чем сильнее сплоченность внутри групп и чем выше готовность отдельных особей жертвовать собой во благо других, тем большего успеха добивается вид в целом и тем выше он стоит на лестнице прогресса. «Взаимная помощь внутри вида является… главным деятелем того, что можно назвать прогрессивным развитием»[25 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 55.], – писал Кропоткин. У животных, сообща решающих коллективные задачи, вырабатываются особые «навыки, уменьшающие внутреннюю борьбу за жизнь»[26 - Там же. С. 54.] – общественный инстинкт. Этот инстинкт отвечает за «согласование воли отдельных особей с волей и намерениями целого»[27 - Там же. С. 69.]. У наиболее успешных видов общественные инстинкты выражены сильнее всего, чему примером служат муравьи – вершина эволюции беспозвоночных животных и человек – самый продвинутый представитель позвоночных. Склонность к взаимопомощи вознесла наш вид на эволюционный олимп и продолжает оставаться драйвером социального развития человечества со времен первобытных общин и заканчивая рабочими союзами и профессиональными ассоциациями. «В человечестве есть ядро общественных привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен. ‹…› Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше и древнее всякого принуждения. Но на них основан весь прогресс человечества»[28 - Кропоткин П. А. Записки революционера. – М.: Московский рабочий, 1988. – С. 392.], – полагал Кропоткин.

* * *

Эволюционная теория Кропоткина подводит к выводам, диаметрально противоположным пессимистичному мировоззрению Гексли. Из нее следует, что природа – это не царство зла, а школа нравственности. Моральные принципы заложены в нас от рождения. Для человека естественно помогать ближнему, а не вести войну всех против всех. Люди не нуждаются в надзоре со стороны власти ради поддержания мира и порядка, они справятся с этим и самостоятельно. Государство не привносит ничего позитивного в жизнь человека, а лишь паразитирует на его врожденной склонности к кооперации. Люди ошибаются, когда приписывают «своему правительству и законам то, что в действительности является результатом их собственных привычек и общественных инстинктов»[29 - Кропоткин П. А. Записки революционера. – М.: Московский рабочий, 1988. – С. 390.].

Этот тезис как нельзя лучше подходил для обоснования анархических идеалов Кропоткина, который вел напряженную полемику с социалистами-государственниками. Началась она еще в 1870-х гг. с перебранки Карла Маркса и Михаила Бакунина – идейного предшественника и вдохновителя Кропоткина. Бакунин выступал за немедленное упразднение государства, на смену которому должна прийти федерация самоуправляющихся общин. Маркс же считал, что государство надо использовать как инструмент диктатуры пролетариата, а когда коммунизм будет построен, оно отомрет само собой – просто это произойдет не сразу. Этот спор внутри левого лагеря особенно обострился в те годы, когда Кропоткин работал над «Взаимопомощью». После отмены антисоциалистических законов Бисмарка в 1890 г. последователи Маркса в лице немецких социал-демократов взяли курс на участие в легальной политике. Вместо того чтобы разрушать государство, они попытались в него встроиться и прийти к власти путем выборов, если это не получится сделать путем революции. С оглядкой на них действовали и другие социалисты. В результате марксисты подмяли под себя международное левое движение, так что в 1893 г. анархистов исключили из Второго интернационала. Анархизм находился в идейном и организационном кризисе, и теоретические наработки Кропоткина должны были вернуть ему интеллектуальный престиж, изрядно поблекший перед политэкономией Маркса, воспринимавшейся многими как последнее слово в науке[30 - См.: Kinna R. Kropotkin's Theory of Mutual Aid in Historical Context // International Review of Social History. 1995. Vol. 40. P. 259–283.].

Вторым зайцем, которого хотел убить Кропоткин своей теорией взаимопомощи, была религия. Но тут надо отметить, что его основной спарринг-партнер Гексли не был религиозен. Напротив, он отпускал колкости по поводу Священного Писания, а себя называл агностиком – этот термин Гексли сам же и придумал, желая подчеркнуть, что вопрос о существовании Бога неразрешим и должен быть задвинут в дальний угол. Несмотря на это, Гексли не раз отмечал, что некоторые христианские догматы неплохо согласуются с тем, что говорит наука. Например, учение о предопределении, считал Гексли, хорошо ложится в детерминистическую картину мира: все события и поступки людей можно предсказать в самый первый миг истории Вселенной, зная законы природы и первичное расположение частиц материи. Учение о первородном грехе тоже соответствует научным представлениям о человеческой природе, обуреваемой врожденным эгоизмом и другими деструктивными инстинктами, доставшимися нам от животных предков. «Учение о предопределении, первородном грехе, прирожденной испорченности человека и гибельной участи большей части рода человеческого, о господстве Сатаны в этом мире, о сущностной порочности материи… кажется мне гораздо более близким к истине, чем популярные "либеральные" иллюзии, что все дети рождаются хорошими, и что они не остаются таковыми лишь из-за дурного примера, подаваемого им обществом, и что каждому под силу достигнуть этического идеала, если только он приложит к этому усилие»[31 - Huxley T. H. An Apologetic Irenicon. P. 569.]. В другом месте Гексли отмечал, что доктрина первородного греха отсылает к «врожденной склонности к самоутверждению, которая была условием победы в борьбе за существование»[32 - Huxley T. H. Evolution and Ethics and other essays. P. 27.] и утвердилась в нас за долгие века эволюции.

Мрачная картина, которую рисует Гексли, созвучна кальвинистскому богословию, делающему ударение на Божественное предопределение и тотальную греховность человеческой природы. Британский историк науки Джеймс Мур показал, что между ортодоксальным дарвинизмом и кальвинизмом существовало немало точек соприкосновения[33 - Согласно кальвинистскому учению, Бог произвольно предопределяет одних людей ко спасению, а других – к вечной погибели, так что Его решения не зависят от наших заслуг. Точно так же эволюционный успех в соответствии с теорией Дарвина зависит от случайных наследственных вариаций, а не от того, насколько усердно организмы упражняют свои органы. Ни в том, ни в другом случае судьба не находится в наших руках. Мур показывает, что богословы кальвинистского толка в XIX в. наиболее охотно принимали эволюцию в дарвиновском смысле, с упором на естественный отбор. См.: Moore J. R. The Post-Darwinian Controversies: A Study of the Protestant Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, 1870–1900. N. Y., L.: Cambridge University Press, 1979.]. Но кальвинисты, в отличие от Гексли, могли надеяться на ниспосылаемую Богом благодать, которая способна вытащить верующих из болота грехов. В дарвиновской же вселенной надеяться было не на кого. Наш вид должен сам вытащить себя за волосы, словно барон Мюнхгаузен. Как уже отмечалось выше, Гексли заявлял, что этические нормы предполагают радикальный разрыв с эволюционным прошлым. По утверждению Гексли, «этический процесс», в ходе которого в поколениях людей вырабатываются моральные понятия, находится в противоречии с «космическим процессом», то есть эволюцией: чтобы развить в себе совесть, нам приходится подавлять качества, которые когда-то требовались для успешного участия в борьбе за жизнь[34 - Huxley T. H. Evolution and Ethics and other essays. P. 30–31.]. Но если не прибегать к помощи Бога и авторитету божественных заповедей, на что же тогда должен опираться человек в противостоянии со своим звериным естеством? Как ему за считаные столетия цивилизованной жизни справиться с багажом зла, накопленным эволюцией на протяжении многих миллионов лет? Откуда человеку взять силы для самопреодоления, если голос предков постоянно нашептывает ему – «Грабь! Убивай! Насилуй!»?

Гексли оставил этот вопрос без ответа, что было немедленно подмечено защитниками религии. В 1893 г., вскоре после того как Гексли прочел в Оксфорде свою лекцию об этике, в The Nineteenth Century появилась статья, в которой доказывалось, что невозможность вывести нравственные принципы из эволюции свидетельствует об их сверхъестественном происхождении. Эту статью написал натуралист Сент-Джордж Майварт, которой когда-то под руководством Гексли занимался анатомией приматов, а затем обратился в католицизм и сделался критиком дарвинизма. Но Майварт не отвергал саму эволюцию – он лишь настаивал, что эволюционный процесс направляется Богом, а не слепым естественным отбором. В словах Гексли о внебиологическом характере этики Майварт увидел важную уступку религиозному мировоззрению. Ведь если человек, поступая этически, плывет против течения эволюции, то в нем есть особое духовное начало, которого больше нет ни в одном другом живом существе. Действуя вразрез с велениями природы, мы, по сути, творим чудо. В наших поступках, совершаемых вопреки животному эгоизму, дает о себе знать сверхъестественная реальность, которая проглядывает в материальный мир, словно луч света сквозь щель в стене. Таким образом, по мнению Майварта, противопоставление этики и эволюции де-факто означает «признание Божественного всесовершенного Творца мира и человека»[35 - Mivart St. G. Evolution in Professor Huxley // The Nineteenth Century. 1893. Vol. 34. P. 198–211. P. 208.].

Выступление Майварта обратило на себя внимание Кропоткина. Он признал, что дилемма, о которой идет речь в статье этого католического апологета, совершенно справедлива. Возможно только одно из двух: либо мораль человека родилась из инстинктов и привычек наших предков (и тогда Гексли кардинально неправ), либо же «наши нравственные понятия суть внушения свыше, и дальнейшие исследования нравственности могут состоять только в истолковании Божеской воли»[36 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – C. 221, 265.]. Разумеется, второй вариант Кропоткина категорически не устраивал, так что ему оставалось с удвоенной энергией настаивать на эволюционных корнях морали. В этом вопросе Кропоткин, как и в вопросе о наследовании благоприобретенных признаков, взывал к авторитету Дарвина, который в своем труде «Происхождение человека» (1871) попытался показать, что зачатки морали есть уже у животных. В то время, когда Дарвин работал над этим произведением, этология как научная дисциплина еще не сформировалась. Поэтому, стремясь любой ценой перекинуть мостик между психикой человека и животных, Дарвин порой некритично очеловечивал поведение последних. Например, он писал, что «собаки обладают чем-то весьма похожим на совесть», так как некоторые из них не позволяют себе украсть еду даже в отсутствие хозяина[37 - Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Сочинения. T. 5. – М.: Изд-во АН СССР. – С. 219.].

Кропоткин пошел еще дальше, интерпретируя в моральных категориях даже поведение общественных насекомых. Муравьи, писал Кропоткин, воспитывают потомство «часто с большей заботливостью, чем буржуазка-мать воспитывает своих детей»[38 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 288.]. В то же время муравьиная семья сурово наказывает муравьев-эгоистов, которые не хотят делиться с голодными сородичами медом из своего зобика[39 - Там же. С. 292.]. Из таких примеров Кропоткин делал, как ему казалось, логически безупречный вывод: «Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этим ни к евангелию, ни к философии»[40 - Там же. С. 291.]. Вот еще очень характерное высказывание Кропоткина: «Природа не только не дает нам урока аморализма, т. е. безразличного отношения к нравственности… но мы вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле и наши заключения о "Высшем добре" заимствованы из жизни природы»[41 - Там же. С. 34. Курсив автора.]. Таким образом, представление о господстве взаимопомощи и нравственных понятий в эволюционном процессе позволяет вырвать мораль из рук священников и поставить заслон притязаниям религии. «Христианская мораль не может нас научить ничему, чему мы не могли бы научиться от муравьев, практикующих взаимопомощь»[42 - Цит. по: Kinna R. Kropotkin's Theory of Mutual Aid in Historical Context. P. 281.], – утверждал Кропоткин в 1902 г. в письме к анархисту Джемсу Гильому. В заключительной части «Взаимопомощи» Кропоткин не скрывает, что его эволюционная теория должна нанести мощный удар по духовенству, которое «так старается доказать греховность человеческой природы и сверхъестественное происхождение всего хорошего в человеке»[43 - Наст. изд. C. 368.].

* * *

За 100 с лишним лет, прошедших с публикации «Взаимопомощи», ситуация в эволюционной биологии радикально поменялась. Пока Россия расхлебывала последствия Первой русской революции, американский биолог Томас Морган начал эксперименты с мушками дрозофилами, которым было суждено изменить представления о механизмах наследственности. Забрезжила заря генетики – но Кропоткин не успел воздать ей должное, слишком поглощен он был революционными событиями у себя на родине. Да и в 1921 г., когда старый анархист умер, еще мало кто мог себе представить, что открытия генетиков приведут к ренессансу неодарвинизма. Скорее наоборот, опыты пионеров этой науки, таких как Гуго де Фриз, на первый взгляд свидетельствовали, что мутации имеют скачкообразный характер, который противоречит дарвиновскому представлению о медленном накоплении изменений под действием естественного отбора. Но в 1930–1940-е гг. было показано, что даже незначительные наследственные вариации могут накапливаться в популяции, если они вносят хотя бы мизерный дополнительный вклад в репродуктивный успех. Так родилась синтетическая теория эволюции. Она положила конец «затмению дарвинизма» и восстановила в правах естественный отбор.

А после того, как был расшифрован генетический код, стало ясно: молекулярные механизмы, связанные с работой хромосомного аппарата в клеточном ядре, не могут обеспечить наследование благоприобретенных признаков. Максимум за счет метилирования ДНК и других эпигенетических модификаций особые «настройки» генов, являющиеся реакцией на стресс или новый тип пищи, могут передаваться от родителей к потомкам, но этот эффект затухает в течение нескольких поколений, если внешние условия приходят в норму. Для долгосрочных эволюционных изменений этого явно недостаточно. Так что один из двух столпов, на которых Кропоткин воздвиг свою эволюционную теорию, – тезис о направленном воздействии внешней среды на наследственность – превратился в труху. Но и второй столп – теория взаимопомощи – тоже рухнул под тяжестью критики.

К тому моменту, как триумфальный союз популяционной генетики и дарвинизма завоевал умы ученых, Кропоткина на Западе уже успели подзабыть. Вместо него огонь на себя вызвал английский орнитолог Веро Уинн-Эдвардс, предложивший в 1950-х гг. теорию группового отбора. Уинн-Эдвардс фактически переоткрыл идеи Кропоткина. Как и русские естествоиспытатели, он проводил свои наблюдения в зоне сурового климата – в Северной Канаде. Уинн-Эдвардс обнаружил, что в колониях морских птиц к откладке яиц каждый сезон приступает меньше половины особей. Ученый предположил, что птицы специально отказываются от размножения, чтобы в условиях дефицита ресурсов снизить внутривидовую конкуренцию и увеличить шансы своей группы на успех. «Конкуренция между особями за место и пищу, как представляется, падает до низкого уровня среди представителей арктической флоры и фауны. ‹…› В Арктике борьба за существование главным образом ведется против физических условий», – писал Уинн-Эдвардс[44 - Цит. по: Borello M. E. Mutual Aid and Animal Dispersion: An Historical Analysis of Alternatives to Darwin // Perspectives in Biology and Medicine. 2004. Vol. 47. P. 15–31.]. По его мнению, отбор, действующий на групповом уровне, важнее, чем отбор на уровне отдельных организмов. «Там, где два [этих типа отбора] конфликтуют, например когда краткосрочная индивидуальная выгода ставит под угрозу будущность всего рода, групповой отбор одерживает верх, потому что род будет терпеть ущерб и придет в упадок, и его вытеснит другой род, в котором антисоциальные поползновения индивидуумов подавляются более жестко»[45 - Цит. по: Borello M. E. Mutual Aid and Animal Dispersion: An Historical Analysis of Alternatives to Darwin // Perspectives in Biology and Medicine. 2004. Vol. 47. P. 15–31.]. Иными словами, организмы, которые ставят служение группе выше собственных интересов, успешно кооперируются и одерживают верх над себялюбцами, не способными продемонстрировать самоотречение во имя достижения общей цели. В этой теории сложно не узнать учение Кропоткина о взаимопомощи.

Теория группового отбора не встретила понимания среди эволюционистов второй половины XX в. Наоборот, Уинн-Эдвардс стал настоящим «мальчиком для битья». Именно на него нападал Ричард Докинз в своей знаменитой книге «Эгоистичный ген», в которой суммированы подходы Уильяма Гамильтона, Роберта Триверса, Джона Мейнарда Смита и других биологов-теоретиков, занимавшихся происхождением альтруизма. С их точки зрения, главными действующими лицами эволюции являются не организмы и уж тем более не группы и не виды, а гены, единственная задача которых – максимальное приумножение собственных копий. Поэтому гены никогда не будут заставлять своего носителя бескорыстно служить чьим-то сторонним интересам – сотрудничество и помощь другим допустимы только в том случае, если это увеличивает вероятность передачи твоих генов потомству. Например, организм может отказаться от размножения во имя заботы о своих репродуктивно активных родственниках, если в них содержатся те же гены, что и в нем самом. Именно на этом построена жизнь общественных насекомых, которых Кропоткин так хвалил за бескорыстную взаимопомощь. Вопреки тому, что писал Кропоткин, естественный отбор, по современным представлениям, не мог способствовать развитию общественного инстинкта «ради него самого, вследствие его полезности для сохранения и благосостояния вида»[46 - Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 49.]. Для эгоистичного гена интересы общества или вида сами по себе – ничто. Навыки социальной жизни, включая те, что лежат в основе морального поведения, возникали, только когда организм получал от сотрудничества больше, чем отдавал сам. Если же издержки от кооперации превосходят индивидуальную выгоду, измеряемую в количестве переданных генов, то эволюция направляет организмы по пути паразитизма, обмана и войны всех против всех.

За кажущимся альтруизмом скрывается самоутверждение генов. Когда живые существа совершают добрые поступки, они делают это во имя воспроизводства нуклеотидных цепочек, командующих их телом. Именно в этой геноцентричной парадигме сейчас принято объяснять различные формы сотрудничества и взаимопомощи среди людей и животных. С кровными родственниками понятно, но почему мы тратим время и силы на помощь посторонним? Почему я прерываю свой отдых, чтобы помочь соседу завести заглохшую машину? Почему птицы предупреждают друг друга о приближении хищника? Ученые называют такое поведение реципрокным (взаимным) альтруизмом. Если я помог соседу сегодня, завтра он поможет мне. Умение действовать по принципу «Ты мне – я тебе» приносит ощутимую пользу, поэтому неудивительно, что естественный отбор благоприятствует закреплению этого навыка. Но реципрокный альтруизм имеет смысл только в сравнительно небольших и, главное, стабильных коллективах. История взаимодействия должна быть достаточно долгой, чтобы мне успели отплатить добром за добро. Какой же тогда смысл вызволять из беды чужака, которого я больше никогда не увижу? Подобные поступки, бескорыстные на первый взгляд (именно их обычно и называют нравственными), объясняет теория непрямой реципрокности (indirect reciprocity). Если я сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд или вернул незнакомцу потерянный кошелек, не забыв как бы невзначай рассказать об этом друзьям и коллегам, это создаст мне репутацию хорошего парня, которому можно доверять. В дальнейшем такая репутация позволит мне привлечь дополнительные ресурсы и найти перспективного брачного партнера, что с лихвой отобьет мои затраты. Конечно, есть и те, кто творит милостыню втайне, как завещал Христос, и ничего не получает взамен. Точно так же случается, что звери выкармливают чужих детенышей. В эволюционной системе отсчета такие действия должны трактоваться как ложное срабатывание адаптивного поведенческого механизма.

Получается, самые высокие наши чувства и побуждения: эмпатия, совесть, честь – всего лишь декорация, за которой стоит циничный расчет эгоистичных генов. Для эволюции нет добра и зла. Одной рукой она склоняет нас к состраданию, другой – к жестокости. Например, у млекопитающих самцы нередко убивают новорожденное потомство самки от предыдущего партнера, чтобы она побыстрее могла снова забеременеть. Это не менее легитимный способ ускорить распространение собственных генов, чем работа над благоприятным имиджем. Те же самые закономерности, что и у животных, прослеживаются у нашего вида: криминальная статистика доказывает, что люди убивают своих пасынков и падчериц в десятки раз чаще, чем родных детей[47 - Daly M., Wilson M. Homicide: Foundations of Human Behavior. N. Y.: De Gruyter, 1988. P. 85–90.]. Ксенофобия и сексуальное насилие тоже имеют под собой эволюционную подоснову, так что современные ученые уже давно расстались с иллюзией, что эволюция может служить учителем нравственности. Докинз говорит, что если мы стремимся «к созданию общества, члены которого великодушно и самоотверженно сотрудничают во имя общего блага, [то нам] нечего рассчитывать на помощь со стороны биологической природы человека»[48 - Докинз Р. Эгоистичный ген. – М.: АСТ, Corpus, 2019. – С. 35–36.]. Как когда-то Гексли, Докинз призывает идти наперекор эволюционному процессу: «Человек обладает силой, позволяющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него от рождения. ‹…› Мы способны даже намеренно культивировать и подпитывать чистый бескорыстный альтруизм – нечто, чему нет места в природе, чего никогда не существовало на свете за всю его историю. Мы построены как машины для генов… но мы в силах обратиться против наших создателей. Мы – единственные существа на земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов»[49 - Там же. C. 306.].

Но ради чего затевать это восстание, если мы всего лишь сгустки материи, возникшие по воле случая во Вселенной, существующей без смысла и цели? Почему бы просто не жить так, как живется, если после смерти всем нам – и злодеям, и праведникам – одинаково уготована черная ночь небытия? Откуда вообще такая категория, как морально должное, возьмется в мире атомов и молекул, где любые связи и обязательства не более чем ситуативные соглашения, направленные на максимизацию репродуктивного успеха? Здесь снова, как во времена католика-эволюциониста Майварта, встает вопрос о высшем предназначении человека, о котором говорит религия. И вот мы читаем у христианского эволюциониста, американского генетика Фрэнсиса Коллинза, руководившего масштабным проектом по расшифровке человеческого генома, что «нравственный закон – это самое сильное указание на существование Бога»[50 - Коллинз Ф. Доказательство Бога: Аргументы ученого. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. – С. 166.].

Дискуссия, сделав виток, пришла к тому же, с чего 100 лет назад все начиналось. Неудивительно, что интеллектуальная ниша, которую когда-то занимал Кропоткин, снова сделалась востребованной. В наши дни ее занимает знаменитый нидерландский приматолог Франс де Вааль, доказывающий, что мораль прочно «вшита» в наш мозг. С опорой на наблюдения из жизни приматов де Вааль пытается показать, что человек от рождения – не эгоистическое чудовище, а «моральное существо по своей природе, мощно поддерживаемое собственной биологической сущностью. Мы, люди, автоматически обращаем внимание на других, испытываем к ним приязнь и ставим себя на их место»[51 - Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – С. 228.].

Де Вааль упоминает о споре Гексли и Кропоткина и, разумеется, целиком и полностью присоединяется к точке зрения последнего[52 - Там же. С. 55–60.]. Как и Кропоткин, де Вааль признается, что утверждение о естественности морали понадобилось ему, чтобы не оставить ни малейшей лазейки для религии. Не веления Бога, а инстинкты, доставшиеся нам от человекообразных обезьян, – вот вполне достаточное основание для морали, считает приматолог. В противном случае Коллинз будет прав – а этого нельзя допустить! «Прочитав все те книги, в которых эволюция морали ставится под сомнение, и убедившись в том, что человечество, несмотря ни на что, обладает определенной нравственностью, Коллинз не нашел никакого иного выхода, кроме апелляции к сверхъестественным силам»[53 - Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – С. 62–63.], – сетует де Вааль. По его мнению, если теория эгоистичного гена вынуждает людей искать прибежище в религии – значит, что-то с ней не так. Точно так же Кропоткин, как мы помним, опровергал эволюционный пессимизм Гексли, поскольку тот развязывал руки христианским апологетам.

На мой взгляд, де Вааль ломится в открытую дверь. Никто не спорит с тем, что у людей имеются врожденные особенности психики, необходимые для выстраивания доверительных отношений с себе подобными (вспомним хотя бы про знаменитые зеркальные нейроны). Если бы их не было, то даже сам Бог не смог бы заставить человека дружить и любить, как не заставишь ежика летать. Если бы люди по природе своей были одиночками и каждый хороший поступок давался бы им через «не хочу», то любые моральные заповеди были бы бессильны, а это очевидным образом не так. Уже никто не верит, как Руссо, что первобытные люди, прежде чем сойтись вместе, бродили в одиночестве по лесам, словно медведи. Ни Докинз, ни кто-либо другой из современных эволюционистов не отрицает, что уже наши далекие предки-приматы жили в тесных коллективах. Ярко выраженная социальность – это фундаментальная черта той ветви млекопитающих, что привела к появлению нашего вида. Жизнь в обществе предшествовала появлению разума – согласно одной из гипотез, большой мозг первоначально понадобился нашим предкам для считывания эмоций и угадывания намерений сородичей, когда с увеличением размера группы усложнилось социальное взаимодействие.

Для человека в определенных ситуациях естественно вести себя морально (де Вааль тут абсолютно прав), но в других обстоятельствах для него столь же естественно вести себя прямо противоположным образом. И я не говорю об экстремальных случаях: войне, тюрьме, массовом голоде… Достаточно вспомнить, что у людей, как и у человекообразных обезьян, высокоранговым самцам свойственно пользоваться своим положением для осеменения молодых самок. Только у шимпанзе, изучению которых де Вааль посвятил долгие годы, этим занимаются вожаки стаи, а у нашего вида – начальники и профессора. Почему же тогда мы боремся с сексуальными домогательствами в университетах и на рабочих местах? Значит, моральные ценности все-таки могут расходиться с естественными поведенческими реакциями, но раз так, встает вопрос об их источнике и обосновании. И ссылками на природу тут не отделаешься.

Или вот еще важное соображение: сочувствие и взаимопомощь, присущие гоминидам, по умолчанию ограничиваются членами собственной группы. Можно быть любящим семьянином и хорошим соседом, но при этом безо всяких угрызений совести отпиливать головы мужчинам из враждебного племени. Жестокие стычки между родоплеменными группами характерны и для шимпанзе, и для охотников-собирателей. Де Вааль не может этого не понимать – но все равно не теряет надежды обосновать единую общечеловеческую мораль, апеллируя к эволюции. «Несмотря на то, что мораль, несомненно, возникла для внутригруппового употребления и не оглядывалась на человечество в целом, это вовсе не означает, что так и должно быть»[54 - Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – С. 333.]. Но откуда возьмется это «должно»? Почему идеал равноправия надо ставить выше трайбализма, столь типичного для нашего вида? Изучение эволюции не дает ответа на этот вопрос. Из простого описания биологических фактов нельзя вывести моральные суждения, обладающие прескриптивной (предписывающей) модальностью. И это всегда будет так, как бы ни менялось наше понимание эволюции.

Но, несмотря на все возражения, поток желающих вопрошать матушку-природу об этических истинах вряд ли иссякнет, и с этим тоже надо считаться. Интерес к «эволюционной этике» будет возрождаться вновь и вновь, а поскольку Кропоткин был одним из самых ярких и последовательных ее приверженцев, его идейное наследие заслуживает нашего внимания – пусть даже далеко не каждый готов брать уроки нравственности у муравьев, как завещал нам этот мятежный пророк анархизма, охваченный верой в безусловную благость всего живого.

АЛЕКСАНДР ХРАМОВ,

кандидат биологических наук, старший

научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН

П. А. Кропоткин

Предисловие

(к изданию 1922 г.)

Мои исследования о взаимной помощи среди животных и людей печатались сперва в английском журнале The Nineteenth Century. Первые две статьи, об общительности у животных и о силе, приобретаемой общительными видами в борьбе за существование, были ответом на статью известного физиолога и дарвиниста Гексли, появившуюся в The Nineteenth Century в феврале 1888 г., – «Борьба за существование: программа», где он изображал жизнь животных как отчаянную борьбу каждого против всех. После появления моих двух статей, где я опровергал это воззрение, издатель журнала Джеймс Ноулз, очень симпатично относившийся к моей работе и прося продолжать ее, заметил мне: «Насчет животных вы, несомненно, доказали свое положение, но как теперь насчет первобытного человека?»

Это замечание очень меня порадовало, так как оно, несомненно, отражало мнение не только Ноулза, но и Герберта Спенсера, с которым Ноулз часто видался в Брайтоне, где они жили рядом. Признание Спенсером взаимопомощи и ее значения в борьбе за существование было очень важно. Что же касалось его взглядов на первобытного человека, то известно было, что они сложились на основании ложных заключений о дикарях, делавшихся миссионерами и случайными путешественниками в XVIII в. и начале XIX. Эти данные были собраны для Спенсера тремя его сотрудниками и изданы им самим, под заглавием «Данные социологии», в восьми больших томах; и на основании их он писал свои «Основы социологии».

На вопрос о человеке я ответил тоже в двух статьях, где после тщательного изучения богатой современной литературы о сложных учреждениях родового быта, в которых не могли разобраться первые путешественники и миссионеры, я описал эти учреждения у дикарей и так называемых варваров. Эта работа, и особенно ознакомление с сельской общиной в начале Средних веков, когда она сыграла громадную роль в развитии вновь зарождавшейся цивилизации, привели меня к изучению следующей, еще более важной ступени в развитии Европы – средневекового вольного города и его ремесленных гильдий. Указавши затем тлетворную роль военного государства, уничтожившего свободное развитие вольных городов, их искусства, ремесел, науки и торговли, я показал в последней статье, как, несмотря на разложение вольных союзов и объединений государственною централизациею, эти союзы и объединения начинают теперь все больше и больше развиваться, захватывать новые области. Взаимная помощь в современном обществе составила, таким образом, последнюю статью моей работы о взаимопомощи.

Издавая эти статьи отдельной книгой, я внес в них некоторые существенные дополнения, особенно в вопросе об отношении моих воззрений к дарвиновской борьбе за существование; а в Приложении я дал несколько новых фактов и разобрал некоторые вопросы, которые, для краткости, приходилось выпускать в журнальных статьях.

Журнал The Nineteenth Century, в котором публиковался П. А. Кропоткин

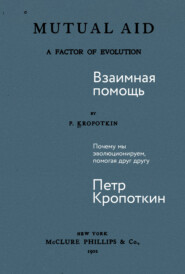

Титульный лист книги П. А. Кропоткина, изданной в 1922 г.

Все западноевропейские, а также скандинавские и польский переводы делались, конечно, не со статей, а с книги и потому содержали все добавления в тексте и Приложения. Из русских же переводов только один, вышедший в 1907 г. в издательстве «Знание», был полный, и я, кроме того, внес в него, на основании новых работ, несколько новых Приложений – частью о взаимной помощи среди животных и частью об общинном землевладении в Англии и Швейцарии. Прочие русские издания либо были сделаны со статей в английском журнале, а не с книги, и потому в них нет добавлений, сделанных мною в тексте, или же в них выпущены были Приложения. Предлагаемое теперь издание содержит полностью все добавления и Приложения, и я вновь пересмотрел весь текст и перевод.

П. К.,

Дмитров. Март 1920 г.

Предисловие к первому русскому изданию

Готовя к печати это русское издание моей книги – первое, переведенное с книги Mutual Aid: a Factor of Evolution, а не со статей, помещавшихся в английском журнале, – я тщательно пересмотрел весь текст, исправил мелкие погрешности и дополнил его в Приложениях на основании некоторых новых работ – частью по отношению к взаимной помощи среди животных (Приложения III, V, VI и VIII) и частью относительно общинного землевладения в Швейцарии и в Англии (Приложения XVI и XVII).

П. К., Бромлей. Кент. Май 1907 г.

Титульный лист книги П. А. Кропоткина, изданной в 1902 г.

Обложка книги П. А. Кропоткина, изданной в 1907 г.

Введение

Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Маньчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молодости в этих частях Восточной Азии. Меня поразила, с одной стороны, необыкновенная суровость борьбы за существование, которую большинству животных видов приходится вести здесь против безжалостной природы, а также вымирание громаднейшего количества их особей, случающееся периодически в силу естественных причин, – вследствие чего получается необыкновенная скудость жизни и малонаселенность на площади обширных территорий, где я производил свои исследования.

Другой особенностью было то, что даже в тех немногих отдельных пунктах, где животная жизнь являлась в изобилии, я не находил – хотя и тщательно искал ее следов – той ожесточенной борьбы за средства существования среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, которую большинство дарвинистов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь и как главный фактор эволюции.

Ужасные метели, проносящиеся над северной частью Азии в конце зимы, и гололедица, часто следующая за метелью; морозы и бураны, которые каждый год возвращаются в первой половине мая, когда деревья уже в полном цвету, а жизнь насекомых уже в разгаре; ранние заморозки и, по временам, глубокие снега, выпадающие уже в июле и августе, даже в луговых степях Западной Сибири, и внезапно уничтожающие мириады насекомых, а также и вторые выводки птиц; проливные дожди – результат муссонов, выпадающие в августе в более умеренных областях Амура и Уссури и продолжающиеся целые недели, вследствие чего в низменностях Амура и Сунгари происходят наводнения в таких размерах, какие известны только в Америке и в Восточной Азии, а на высоком плоскогорье обращаются в болота громаднейшие пространства, равные по размерам целым европейским государствам; и, наконец, глубокие снега, выпадающие иногда в начале октября, вследствие чего обширная территория, равная пространством Франции или Германии, делается совершенно необитаемой для жвачных животных, которые и гибнут тогда тысячами, – таковы условия, при которых идет борьба за жизнь среди животного мира в Северной Азии.

Карта путешествия П. А. Кропоткина по Маньчжурии (1864 г.)

Эти тяжелые условия животной жизни тогда же обратили мое внимание на чрезвычайную важность в природе того разряда явлений, которые Дарвин называет «естественными ограничениями размножения» – по сравнению с борьбою за средства существования. Эта последняя, конечно, происходит не только между различными видами, но и между особями одного и того же вида; но она никогда не достигает значения природных препятствий размножению. Недостаточность населения, а не избыток его – отличительная черта той громадной части земного шара, которую мы называем Северной Азией.

Вследствие этого уже с тех пор я начал питать серьезные сомнения, которые позднее лишь подтвердились, относительно той ужасной будто бы борьбы за пищу и жизнь, в пределах одного и того же вида, которая составляет настоящий символ веры для большинства дарвинистов. Точно так же начал я сомневаться и относительно господствующего влияния, которое этого рода борьба играет, по предположению дарвинистов, в развитии новых видов.

Рисунок из дневника П. А. Кропоткина, сделанный во время путешествия по Сибири

С другой стороны, где бы мне ни приходилось видеть изобильную кипучую животную жизнь – как, например, на озерах, весною, где десятки видов птиц и миллионы особей соединяются для вывода потомства, или же в многочисленных колониях грызунов, или во время перелета птиц, который совершался тогда в чисто американских размерах вдоль долины Уссури, или же во время одного громадного переселения косуль, которое мне пришлось наблюдать на Амуре, причем десятки тысяч этих умных животных убегали с огромной территории, спасаясь от выпавших глубоких снегов, и собирались большими стадами с целью пересечь Амур в наиболее узком месте, в Малом Хингане, – во всех этих сценах животной жизни, проходивших перед моими глазами, я видел взаимную помощь и взаимную поддержку, доведенные до таких размеров, что невольно приходилось задуматься над громадным значением, которое они должны иметь в экономии природы для поддержания существования каждого вида, его сохранения и его будущего развития.

Наконец, мне пришлось наблюдать среди полудикого рогатого скота и лошадей в Забайкалье и повсеместно среди белок и диких животных вообще, что когда животным приходилось бороться с недостатком пищи вследствие одной из вышеуказанных причин, то вся та часть данного вида, которую постигло это несчастье, выходит из выдержанного ею испытания с таким сильным ущербом энергии и здоровья, что никакая прогрессивная эволюция видов не может быть основана на подобных периодах острой борьбы.

Вследствие вышеуказанных причин, когда, позднее, внимание мое было привлечено к отношениям между дарвинизмом и социологией, я не мог согласиться ни с одной из многочисленных работ, так или иначе обсуждавших этот чрезвычайно важный вопрос. Все они пытались доказать, что человек, благодаря своему высшему разуму и познаниям, может смягчать остроту борьбы за жизнь между людьми; но в то же самое время все они признавали, что борьба за средства существования каждого отдельного животного против всех его сородичей и каждого отдельного человека против всех людей является «законом природы». С этим взглядом я, однако, не мог согласиться, так как убедился раньше, что признать безжалостную внутреннюю борьбу за существование в пределах каждого вида и смотреть на такую войну как на условие прогресса – значило бы допустить и нечто такое, что не только еще не доказано, но и прямо-таки не подтверждается непосредственным наблюдением.

С другой стороны, познакомившись с лекцией «О законе взаимопомощи», прочитанной на съезде русских естествоиспытателей в январе 1880 г. профессором Кесслером, бывшим деканом С.-Петербургского университета, я увидал, что она проливает новый свет на весь этот вопрос. По мнению Кесслера, помимо закона Взаимной Борьбы в природе существует еще закон Взаимной Помощи, который для успешности борьбы за жизнь, и в особенности для прогрессивной эволюции видов, играет гораздо более важную роль, чем закон Взаимной Борьбы. Это предположение, которое в действительности явилось лишь дальнейшим развитием идей, высказанных самим Дарвином в его «Происхождении человека», казалось настолько правильным и имеющим такое громадное значение, что, с тех пор как я познакомился с ним (в 1883 г.), я начал собирать материалы для дальнейшего развития этой идеи, которой Кесслер лишь слегка коснулся в своей речи и которой он не успел развить, так как умер в 1881 г.

Лишь в одном пункте я не мог вполне согласиться со взглядами Кесслера. Он упоминал о «родительских чувствах» и заботах о потомстве (см. ниже главу I) как об источнике взаимного расположения животных друг к другу. Но я думаю, что определение того, насколько эти два чувства действительно содействовали развитию общительных инстинктов среди животных и насколько другие инстинкты действовали в том же направлении, составляет особливый, очень сложный вопрос, на который мы теперь едва ли в состоянии ответить. Лишь после того, когда мы хорошо установим самые факты взаимопомощи среди различных классов животных и их важность для эволюции, сможем мы отделить, что принадлежит в эволюции общительных инстинктов родительским чувствам и что – самой общительности; причем происхождения последней, очевидно, придется искать в самых ранних стадиях эволюции животного мира – быть может, даже в «колониальных стадиях»[55 - Я имею здесь в виду те стадии, когда самые низшие животные, вроде Volvox globator, или сальп, соединяются в группы. См. об колониальных стадиях: Огюста Конта, очерк биологии в Politique positive, где он резюмирует свою Philosophie positive; «Основы биологии» Спенсера и особенно сочинение «Животные колонии» Перье (Perrier). – Здесь и далее прим. авт.]. Вследствие этого я обратил главное внимание на установку, прежде всего, важности Взаимной Помощи как фактора эволюции, оставляя дальнейшим исследователям задачу о происхождении инстинктов Взаимной Помощи в природе.

Важность фактора Взаимной Помощи, «если только его общность может быть доказана», не ускользнула от внимания Гёте, в котором так ярко проявился гений естествоиспытателя. Когда Эккерман рассказал однажды Гёте – это было в 1827 г., – что два маленьких птенчика-королька, убежавшие от него после того, как он подстрелил их мать, были найдены им на следующий день в гнезде реполовов, которые кормили птенчиков-корольков наравне со своими собственными, Гёте был очень взволнован этим сообщением. Он видел в нем подтверждение своих пантеистических взглядов на природу и сказал: «Если бы оказалось справедливым, что подобное кормление чужаков присуще всей природе как нечто, имеющее характер общего закона, – тогда многие загадки были бы разрешены». Он возвратился к этому вопросу на следующий день и упрашивал Эккермана (он, как известно, был зоолог) заняться специальным изучением этого вопроса, прибавляя, что Эккерман, несомненно, сможет таким образом приобрести «драгоценные, неоцененные результаты» (Gespr?che, издание 1848 г., Т. III, стр. 219, 221). К несчастью, подобное изучение никогда не было предпринято, хотя весьма вероятно, что Брем, собравший в своих работах такие богатые материалы относительно взаимопомощи среди животных, мог быть наведен на эту мысль вышеприведенным замечанием Гёте.