скачать книгу бесплатно

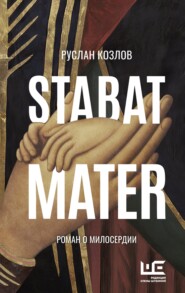

Stabat Mater

Руслан Васильевич Козлов

Большая проза

Мир охватила новая неизлечимая болезнь. Она поражает только детей. Больных становится все больше, и хосписы, где пытаются облегчить их муки, начинают закрывать. Врачи, священник, дети и их родители запираются там, как в крепости…

Надежда победить страшный недуг приходит с неожиданной стороны, а вот вечные вопросы – зачем нужны страдания и в человеческих ли силах уменьшить их – остаются с каждым.

«Только показав всё честно, без щадящей ретуши, имеешь право утверждать – из любой бездны всегда есть путь к свету».

Руслан Козлов

«Получилась мощная проза, которую автору жизненно важно было написать. Забыть эту книгу вы точно не сможете. Будете ли жить после нее по-прежнему – не знаю».

Дмитрий Быков

Руслан Козлов

Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat filius.

Мать скорбящая стоит

И рыдает у креста,

На котором Сын распят.

(Старинное церковное песнопение)

© Козлов Р.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Пролог

7 января. Рождество

Алеша

С неба ангел прилетает

И ко мне слетает

Воду белую несет

Он меня спасет

Будет пламя заливать

Чтобы мне дышать

Всем на свете помогает

У него вода живая

Я учусь разговаривать с болью. Вероника рассказала, как это делать. Сначала нужно представить боль кем-нибудь. Например, птицей или животным или кем-то из сказки, только не злым и не страшным. И когда боль придет, заговорить с ней, сказать: привет, я тебя знаю, я тебя не боюсь. Главное, надо заранее придумать волшебные слова и повторять их, чтобы боль уходила.

Зосю из девятой палаты Вероника тоже учила разговаривать с болью, и Зося стала представлять боль ученой собакой, черным пуделем. Зося дает команды – и боль слушается. То есть пудель. А потом Зося говорит: «Ну все, иди на место, спать». И он опять слушается. И тогда легче.

А я представил боль говорящим волшебным огнем из сказки про Изумрудный город. Но Вероника сказала, что это неправильно, потому что огонь обжигает, значит, он сам как боль, и нужно что-то другое.

Но есть ангел. Он мне приснился, и я видел, как он заливает боль волшебной водой, белой, как молоко. Он приносит ее прямо в руках и льет из ладоней, и тогда боль гаснет. А если ангел будет лить воду на птицу или на пуделя, то ничего не получится.

Бывает, боль приходит быстро, а ангел далеко. Тогда мне нужно успеть закричать, чтобы он услышал. Потому что скоро я уже не смогу дышать и кричать из-за этого не смогу. И если он не успеет, я совсем перестану дышать… Я не хочу об этом беспокоиться. Если ангел опоздает, значит, так и нужно. Но когда так бывает, мое горло само хочет вдохнуть, изо всех сил. Оно уже как будто не слушается меня. И мне становится страшно, что я весь разделюсь. Горло, голова, живот, руки – все будет не мое и будет делать то, чего я не хочу. И я даже не смогу никак объяснить, что это уже не я…

А Лёня из двадцатой палаты вчера сказал, что тоже видел этого ангела, видел на самом деле, только издалека. Он живет на чердаке. Лёня знает, как туда пробраться, и нашел место, где ангел спит. Когда я смогу вставать, Лёня выведет меня на чердак и покажет.

А потом Лёня принес перо – белое, очень длинное и тонкое. Он сказал, что оно от ангела, и отдал мне. Я сначала хотел положить перо под подушку, но побоялся, что оно сломается, и положил в книжку. Оно такое длинное, что даже выглядывает из книжки. Я хочу верить, что это и правда перо от ангела. Но я не думаю, что он живет на чердаке, он же не голубь какой-нибудь и не кошка.

Сегодня я показал перо отцу Глебу. Он долго разглядывал его, смотрел на свет, и я видел, что перо все просветилось, даже белый прутик, из которого растут перышки, тоже стал прозрачным. Я так не догадался сделать. Отец Глеб сказал, что ангельских перьев никогда не видел. Но если это перо от птицы, то он не знает от какой. Потом еще долго смотрел на перо и даже его понюхал.

Сегодня Рождество. Утром отец Глеб дал мне причастие, и мы говорили про Иисуса Христа и про чудеса. И тут случилось чудо. У меня на окне стоит елочка из фольги, которую Вероника принесла на Новый год. И вот сегодня солнце показалось между деревьями и посветило на нее, и было такое чудо, что от елочки вся комната засияла, потому что получились солнечные зайчики – штук, наверное, сто или больше. И зайчики были разных цветов – красного, голубого, фиолетового. А еще на елочку дул сквозняк, и она шевелилась, и все зайчики шевелились на стенах, на потолке, на мониторе, и даже на чаше с причастием. Отец Глеб тоже это видел. Он смотрел на зайчиков, будто хотел их сосчитать, и я заметил, что он что-то шепчет, совсем неслышно…

Уже два часа, а у меня не было приступа.

После обеда отец Глеб принес фигурки – маленький Иисус Христос, а с ним его мама Богородица и его отчим Иосиф. А сзади стоят и смотрят теленок, и две овечки, и еще кто-то, кажется, – щенок. А вокруг них – маленький домик, и под крышей – звездочка из фольги. Домик сделали Лера и Зося, они вырезали его из коробки от трамадола. А фигурки склеили Эрик и Лиза. Отец Глеб сказал, что это называется вертеп, то есть пещера. Но больше похоже на домик. Его сделали для всех, чтобы все посмотрели. Вертеп долго был у меня, стоял передо мной на столике для еды. Я смотрел на него, смотрел и, наверное, немного заснул, потому что мне показалось, что фигурки двигаются, как в кукольном театре, а звездочка улетает и прилетает.

Я хотел попросить Богородицу, чтобы сегодня пришла мама. Но подумал, что Богородица занята, потому что у нее только что родился Иисус Христос. А сам Иисус Христос еще маленький, чтобы его о чем-то просить. А про Иосифа я не знаю, можно его просить или нет. Поэтому я, как всегда, попросил своих святых – Николая Чудотворца, целителя Пантелеймона и Алексея, Божьего человека. И чтобы сегодня не было приступов… Потом отец Глеб унес вертеп показать другим…

В очках, которые мама прислала мне на Новый год, есть игра «Битва драконов». Я уже играл в нее, только мне не нравится, что там приходится драться, кусаться и плеваться огнем, и еще, что там впереди видна рогатая голова, а с боков – черные крылья с шипами. Но сегодня я нашел в игре белого дракона и улетел на нем далеко, где никто за мной не гонялся и не надо было драться, и там я просто летал над горами, и даже выше облаков. Я написал маме, что мне нравится эта игра. Она ответила сегодня быстро, но, как всегда, написала мало… Иногда мне кажется, что это не мама отвечает, а кто-то другой за нее. Я не могу ей звонить, потому что мама очень занята. И приехать она поэтому не может.

Я придумал, что, когда смогу вставать, найду какую-нибудь чужую странную одежду и приду в ней домой, и меня никто не узнает. Так сделал Алексей, Божий человек. Он тридцать лет жил в родном доме под видом странника, и никто не догадывался, что это он… Но так, наверное, не получится, потому что мама все равно меня узнает…

А три дня назад у меня был приступ, но ангел быстро помог, и я уснул. А когда проснулся, понял, что кто-то держит меня за руку, и подумал, что это мама. Но когда открыл глаза, увидел, что это Вероника. Мне хотелось заплакать, но я сдержался и не стал…

Сегодня хороший день! Я думал, что все чудеса кончились и больше не будет, но вошли Дина Маратовна и Семен Савельевич и принесли белую коробку с синей лентой, и Дина Маратовна сказала, что это мне подарок на Рождество от мамы, а Семен Савельевич поставил коробку мне на живот. Я сразу почувствовал, что коробка шевелится. Семен Савельевич сказал, чтобы я открывал скорей, и сам развязал ленту. И когда я снял крышку, он наклонил коробку, и из нее на меня вышел щенок с белой мордочкой, рыжим лбом, черной спинкой и белыми лапами, и еще с синим бантом на шее. Он пошел по мне и сразу стал лизать мне губы.

И тут я увидел, что дверь открылась, и заглянул дядя Саша, мамин водитель. Я сразу его узнал и подумал, что с ним приехала мама. Но дядя Саша закрыл дверь и больше не заглядывал. Я спросил у Дины Маратовны, где мама. А она сказала, что мама в другой стране и опять не смогла приехать.

Потом пришел доктор, которого я раньше не видел, и принес специальный дом для щенка, который называется вольер. Там есть все, что нужно: миски для корма и для воды, будочка, где он может спать, и даже туалет. Только щенок еще не умеет ходить в туалет в одно место. Поэтому в вольере постелены пеленки, и их будут менять. Этот вольер перекатывается на колесиках, его могут оставлять в моей палате или убирать. Но всегда, когда я захочу, щенка принесут мне в кровать.

Теперь мне надо дать ему имя. И я вот что придумал: я спрошу отца Глеба, что за щенок был там, где родился Иисус Христос. Может быть, отец Глеб знает, как его звали. И тогда я назову моего щенка так же. У него черный хвост с белым кончиком. Это охотничий пес. Я научу его давать лапу.

Уже почти пять часов, а приступа не было. Может быть, это сегодня главное чудо и я уже выздоравливаю?.. Но я волнуюсь – вдруг мой ангел тоже подумает, что я выздоравливаю, и улетит куда-нибудь далеко, а приступ все-таки начнется, и он не услышит меня…

Часть первая

1 марта. Прощеное воскресенье

Иван

Мчатся тучи, вьются тучи,

Невидимкою луна

Освещает снег летучий…

Всякий раз, когда подхожу к этим воротам, цепенею от страха. Ноги подкашиваются, не идут. И даже пушкинские «Бесы» не помогают, хотя это мой старый проверенный способ: если страшно, твержу эти строчки про себя, шепчу их или даже выкрикиваю, но только когда никого нет рядом – все-таки я стараюсь не выглядеть сумасшедшим.

Еду, еду в чистом поле,

Колокольчик дин-дин-дин…

Нет. Все равно не по себе!..

Эти нелепо громадные ворота всегда распахнуты. Кованые створки перекосились и вросли в землю, а сейчас на треть утопают в сугробах. Но мне кажется: вот войдешь – и ворота оживут, захлопнутся за спиной, как капкан.

Створки висят на массивных столбах, похожих на крепостные башни. Когда-то вправо и влево от ворот уходила ограда, но ее давно разрушили, растащили по кирпичику, так что одиноко торчащие столбы с шипастыми створками выглядят до жути нелепо.

К правому столбу прикручена вывеска:

МЗ РФ

ДЗ г. Москвы

ЛМУУПП

«СГД-хоспис № 84»

Каждый раз останавливаюсь перед воротами и подолгу разглядываю эту вывеску. Не потому, что она мне нравится, – наоборот, меня бесит эта дурацкая кучка букв! Мне отвратительны аббревиатуры. Для меня они – издевательство над языком, уродливые порождения тупой бюрократии. В моем лексиконе больше миллиона слов, я знаю двенадцать языков, из них четыре древних, на которых никто не говорит уже тысячи лет. Но чтобы расшифровать эту убогую вывеску, мне пришлось лезть в интернет! Ну ладно, МЗ и ДЗ – еще понятно: это министерство и департамент здравоохранения. Но вот что за чудовищный ЛМУУПП? Оказалось, так обозначается «лечебное муниципальное унитарное учреждение педиатрического профиля»… Ну а что такое СГД, сегодня, к несчастью, знают все. И вздрагивают от этих букв, сбитых в жесткую колючую конструкцию – СГД. Синдром Гувера – Джонса…

И вот всякий раз, подойдя к этим воротам, стою как баран, уставившись на облезшую вывеску, и распаляю себя, кляну тупых бюрократов, киплю от злости. Но не потому, что я такой желчный, а потому, что закипающий гнев придаст мне смелости идти дальше.

Хоть убей, следа не видно,

Сбились мы, что делать нам…

Ворота позади. За ними начинается крутая и кривая асфальтовая дорожка, идущая к хоспису через еловый бор. Вековые ели стоят по сторонам сплошным частоколом. Здесь – нечаянная подмога: дорожка покрыта ледяной коркой, и надо ступать осторожно, чтобы не грохнуться, а я благодарен всему, что отвлекает меня от страха. Вот и погода сегодня помогает: безумная чехарда солнца и метели и льдистый снег, секущий лицо…

Вьюга злится, вьюга плачет,

Кони чуткие храпят…

Сегодня мой день рождения. Тридцать седьмой. Но об этом никто, кроме меня, не помнит – как и в прошлом году, да и в позапрошлом тоже. Отец, правда, год назад позвонил. Но с опозданием на неделю. Долго, путано извинялся. Хотя при этом думал, что опоздал всего на день… Ох, да Бог с ним! Мне даже спокойнее, что никто не знает про мой день рождения.

Зато утро сегодня выдалось замечательное! Мои хозяева второй день как укатили к родственникам – куда-то в Елец, что ли. Я свободно шастал по квартире как по своей. И даже сделал себе отличные подарки. Во-первых, наступил босой ногой на что-то острое. Оказалось, что это винтик от любимых очков, потерянный две недели назад, и я сумел вкрутить его на место кончиком ножа и починил отвалившуюся дужку. Во-вторых, нашел на кухне медную хозяйскую турку, без дела валявшуюся на шкафу. Сварил в ней кофе, и он получился на редкость хорошим – забытый вкус! Ведь обычно мне приходится варить кофе в кастрюле, и всегда второпях… И вот с большой чашкой этого прекрасного кофе и в удобных любимых очках я засел за перевод древнего текста, к которому наконец подобрал ключи. Но скоро отвлекся, стал думать о другом, и из меня выскочило несколько неплохих строф, только рифмы надо будет подшлифовать… А потом – будто по затылку огрели – вспомнил, что придется ехать в хоспис, чтобы встретиться с отцом Глебом. Именно сегодня он пожелал обсудить мою работу. И вот целый час, пока я трясся в двух автобусах и ехал в метро, я нещадно грыз себя за то, что не решился воспротивиться отцу Глебу и перенести встречу на другой день… Ох, да какая разница! Все равно пришлось бы ехать сюда рано или поздно.

Сил нам нет кружиться доле,

Колокольчик вдруг умолк…

Для Пушкина тридцать седьмой день рождения стал последним. А мне что принесет этот год моей жизни?..

Совсем замедляю шаги, делаю вид, что задыхаюсь, поднимаясь в горку, даже держусь за еловые стволы, близко подступающие к дорожке. Это – трусливая пантомима для проходящих мимо людей: боюсь показать им, что ноги у меня подкашиваются от страха.

Скоро еловое ущелье раздвинется, и покажется здание хосписа. Дорожка становится более пологой, но начинаю и вправду задыхаться. И с каждым шагом сильней искушение повернуть и бежать обратно, прочь от этого места… Но до такого малодушия я опустился лишь раз – прошлой осенью, когда услышал оттуда протяжный и тонкий крик. Не хриплый, не срывающийся, а чистый и звонкий, на одной ноте, будто там шел урок вокала. Все окна закрыты, и, значит, крик был таким, что пронзал стекла. Кричало все здание, кричал парк. Вот тогда я повернулся и побежал, обжигаясь стыдом под взглядами людей, идущих навстречу. Но все же успел заметить, что одни замерли, остолбенели, услышав крик, а другие как ни в чем не бывало продолжают шагать, и я подумал, что так можно отличить посетителей от врачей.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине…

Нет, не помогает!.. Однажды по дороге к хоспису попробовал молиться вместо этих «Бесов». Но – Господи, прости – с молитвой почему-то стало еще страшней.

Здание, где размещается хоспис, наверное, самое странное в Москве. «Википедия» сообщает, что ему всего-то сто пятьдесят лет. Но выглядит оно как средневековый замок. Да еще такой, которому намеренно придали устрашающий вид. Его построил некий богатый безумец, возомнивший себя магом, алхимиком, Фаустом и чуть ли не великим инквизитором. Построил для себя и для собраний тайного общества – то ли масонов, то ли розенкрейцеров, то ли еще кого похуже. Этот замок, угрюмый днем и зловещий ночью, стоящий на холме в густом еловом бору, некогда считался подмосковной усадьбой, но, давно поглощенный растущим городом, не слился с ним, остался торчать на его теле уродливой черной бородавкой… Известно, что строители замка коптили каждый камень над горящей смолой, чтобы стены казались опаленными пожаром, как стены крепости, пережившей осаду. Под крышей замка, словно ряды гнилых зубов, торчат странные обломки – останки горгулий, служивших водостоками. Не знаю, когда и зачем их разбили, но с тех пор дождевая вода течет прямо по стенам, оставляя на них красно-ржавые полосы и делая дом еще безобразнее… Умер хозяин черного замка нехорошей смертью, выстрелив себе в голову сразу из двух револьверов. Никто не захотел связываться с опустевшим домом, никто не купил его у наследников «великого инквизитора», и вскоре дом стал лепрозорием, холерным бараком, потом инфекционной больницей, и теперь, венчая эту мрачную биографию, – хосписом для детей, умирающих от СГД.

То, что внутри этого чудовища скрывается церковь, кажется невероятным. Но, приглядевшись, можно отыскать крест на островерхой башне, а рядом, в проеме каменной арки, – одинокий колокол.

В этой церкви служит отец Глеб. Уж не знаю, почему он – смотритель синодальной библиотеки – оказался здесь. Мне кажется, отец Глеб на хорошем счету в Патриархии. Как-то раз я наблюдал со стороны его беседу с одним из викариев Святейшего Владыки, отцом Артемием, и тот обращался к отцу Глебу как к равному. Их тихий разговор в коридоре хосписа я не мог расслышать, но было понятно, что отец Артемий говорит взволнованно, а отец Глеб – успокаивающе. Один раз его рука даже по-дружески легла на плечо отца Артемия, и тот сразу сник, согласно закивал и, попрощавшись с отцом Глебом, прошел мимо меня, явно озабоченный. А отец Глеб смотрел ему вслед, как мне показалось, сочувственно… В общем, едва ли служение в хосписе – наказание или ссылка для отца Глеба. Скорее – что-то вроде добровольной аскезы… А может быть, так в их высшем церковном обществе зарабатывают дополнительные баллы для карьеры?

…Сегодня Прощеное воскресенье, а я не могу унять досаду на отца Глеба. Какого ч… он заставляет меня снова и снова таскаться сюда! Почему не назначает встречи где-нибудь в другом месте, хоть я столько раз просил его об этом! Почему не может понять, что для меня здесь – анклав ада!.. Вообще-то, отец Глеб не похож на бездушного человека. Он, разумеется, видит мои мучения и как будто даже сочувствует мне. Но сочувствие это обидное – свысока и вперемешку с укором. Когда я вхожу в его комнатушку, всякий раз натыкаюсь на ироничный взгляд, в котором читается: «Ну что, горемыка, опять бежал по коридорам, закрыв глаза, зажав уши, стараясь не дышать, будто боялся подцепить бациллу страдания, будто гнались за тобой адские палачи со всем своим пыточным арсеналом?» По какому-то праву он совершает надо мной жестокий воспитательный акт. И это злит меня ужасно. Я, в конце концов, не ребенок, которого запирают в темном чулане, чтобы пересилил свои страхи!.. Обида на отца Глеба как шипастый сорняк, который я хочу вырвать из себя, потому что отец Глеб мне, в общем-то, симпатичен. Однако вырвать эту обиду я могу только с ее корнями – малодушием и постыдным безвластием над собой. Но корни уходят во мне на такую глубину, куда не добраться.

Главный вход в клинику – тяжелая двустворчатая дверь под чугунным козырьком, тоже черная, да еще покрытая странными корявыми знаками… Когда-то я хотел выяснить, что они значат. Но, перекопав с десяток фолиантов по тайнописи, так и не смог понять их смысл или хотя бы определить, к какой эпохе они относятся…

Я не вхожу в хоспис через эту дверь. Оттуда по коридорам и лестницам – слишком долгий путь до кельи отца Глеба. Не глядя по сторонам, я плетусь за угол, к боковой двери, ведущей в приемный покой. Днем он всегда пуст – новеньких привозят только ночью. Уж не знаю, кем был заведен этот порядок. Сначала он казался мне странным, но, наверное, в нем все-таки есть смысл. Ночью все дети оглушены предельными дозами обезболивающих. Так что, по крайней мере, ночью в хосписе тихо, и вновь прибывшие не сразу понимают, куда они попали. А значит – меньше истерик. Жестокая реальность этого места начнет проявляться утром, когда палаты и коридоры наполнятся плачем и стонами возвращающейся боли, когда забе?гают с тазами и шприцами сестры, когда начнет сгущаться вонь от гигиенических действий, которые здесь равнодушно называют «переодеванием». Но для попавших сюда детей уже не будет пути назад… Хоспис переполнен, как и множество других ему подобных, и новеньких могут принять только на освободившиеся места – словно отправляя на конвейер. И хотя детские организмы отчаянно, до последней возможности терпеть, до последней ниточки цепляются за жизнь, конвейер не останавливается и не дает задний ход. Потому что в мире еще не было ни одного случая излечения от СГД.

До неприметной двери приемного покоя остается несколько шагов, когда что-то падает сверху, едва не ударив меня по голове. Отскакиваю в испуге и вижу, что это синяя войлочная тапка. Смотрю вверх. Прямо надо мной на пожарной лестнице, вцепившись в перекладины, замерли двое – паренек и девчонка. Оба уставились на меня. Несколько секунд длится немая сцена. Потом паренек, который висит на лестнице выше девчонки, негромко говорит:

– Ладно, слезаем…

Девчонка начинает спускаться и скоро добирается до нижней перекладины, но оттуда до земли – еще метра три. Она повисает надо мной, а я топчусь в растерянности. Отойти? Ловить ее?.. Инстинктивно подставляю руки. Но девчонка смотрит на меня и говорит тонким голоском, сдавленным от напряжения:

– Не… не надо! Я сама!..

Я делаю шаг в сторону, а она раскачивается и прыгает в сугроб, наваленный дворниками у стены. Через пару секунд рядом с ней плюхается парень. Сидя по пояс в снегу, они смотрят на меня серьезно и настороженно – без озорства, без улыбки. Прикидываю, что им лет по тринадцать-четырнадцать. Оба худые, бледные, большеглазые. Одеты бог знает во что. На девчонке шерстяная кофта – огромная, с чужого плеча, а на пареньке – серый махровый халат. Голова у парня перевязана, на лбу сквозь бинт проступает красное пятно, делая его похожим на самурая в боевой повязке. Девчонка вытаскивает из снега вязаную шапку и, не сводя с меня глаз, говорит пареньку:

– Лёнь, сэ… сэ… слушай, он нас за… заложит.

Похоже, она заика.

– Ладно, пошли! – Он тянет ее за руку, помогая выбраться из сугроба.

Механически поднимаю и отдаю девчонке упавшую тапку. Она напяливает ее на шерстяной носок, даже не отряхнув с ноги налипший снег.

Оглядываясь на меня, они уходят вдоль стены. У паренька из-под халата торчат трикотажные треники. На девчонке – тонкие лосины, уже мокрые от снега.

– Эй! – кричу я им вслед. – Куда? Холодно же!

Паренек останавливается, оглядывается, смотрит исподлобья и угрожающе говорит:

– Скажешь кому – пожалеешь! – Он выставляет вперед два костлявых кулачка и делает движение, будто откручивает чью-то тонкую шею. – Понял?!

Они поспешно уходят, хрустя тапками по снежно-ледяной корке.

А мне снова страшно до дрожи. Не потому, конечно, что я испугался наглой мальчишеской угрозы, а потому, что эта встреча кажется мне плохим, зловещим знаком. Сегодня обязательно что-то случится. Господи, я во всем вижу знаки! И самое ужасное – все сбывается.

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Приемный покой начинается с тамбура – квадратной голой комнатки, где на стене висят «Правила нахождения в клинике» – черным маркером по серому картону. Родителей, которые привозят новеньких, дальше этого тамбура не пускают. Они могут лишь смотреть в окошко на второй двери, как их сына или дочь уводят в ночной коридор, в мертвенно-синее нутро хосписа. Здесь впервые осознается неизбежное. И для родителей жизнь их детей уже начнет сокращаться – сначала до часов посещения, жирно выделенных в «Правилах». Потом – до коротких передышек между приступами. Кому-то, может быть, еще выпадут светлые минуты, когда отступит боль, отпустит страх, когда покажется, что, просто обнявшись и прижавшись, можно от чего-то защититься, укрыться, спастись. Но болезнь всегда возвращается и атакует еще безжалостнее…

Синдром Гувера – Джонса не лечится потому, что, строго говоря, это не болезнь. СГД не поражает никакие органы, не вызывает никаких патологий. Предполагают, что это генетический сбой, из-за которого начинаются приступы беспричинной боли. Врачи называют ее нейропатической. То есть нервы как бы сами производят боль – такую невыносимую, что она разрушает организм – день за днем изводит, истощает и в итоге убивает. Самое загадочное, что болеют СГД только дети и подростки. Еще не было случая, чтобы этот синдром проявился у кого-то старше пятнадцати лет. Как это лечить, не знают. И даже сам порченый ген выявить не могут. Два года назад никто не слышал про этот синдром, пока он не начал встречаться все чаще – в разных концах света, без видимых причин, без вирусов и бактерий, появляясь из ниоткуда… У самого этого Гувера, описавшего болезнь, дочь умерла от СГД одной из первых. А жили они на маленьком острове возле Тасмании, куда никакой вирус не мог добраться из грязных и перенаселенных частей мира. Но и край света не защитил их от СГД.

Дверь из приемного покоя, ведущую в коридор хосписа, я открываю своей магнитной картой. Ее выхлопотал для меня отец Глеб, которого в хосписе ценят и уважают. Как-никак он здесь единственный, от кого исходит надежда, единственный, кто смеет сказать «все будет хорошо», даже когда все – хуже некуда. Здешние врачи смотрят на него с завистью. Они не имеют права давать надежду. «Все будет хорошо» – вожделенные и запретные для них слова, слова-перевертыши, которые в одних устах – ложь, а в других… Правда?.. Или только соломинка для тех, кто захлебывается в отчаянии?..

Дверь впускает меня в хоспис и закрывается с резким щелчком.