скачать книгу бесплатно

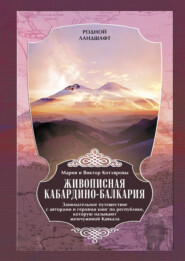

Живописная Кабардино-Балкария. Занимательное путешествие с авторами и героями книг по республике, которую называют жемчужиной Кавказа

Мария и Виктор Котляровы

Родной ландшафт

«Живописная Кабардино-Балкария» – книга-путешествие по республике, которую называют жемчужиной Кавказа. В ней рассказывается о природных достопримечательностях, памятниках – древних крепостях, могильниках, наскальных рисунках, археологических находках, встречах с необычными явлениями и фактами, базах туризма и отдыха, этнографических моментах быта титульных народов республики, людях, знаковых для кабардинцев и балкарцев.

Это не учебник истории или географии и не сборник статистических или иных сведений. Это Кабардино-Балкария, которую авторы любят и которой гордятся. Республика, чудесами которой им хотелось поделиться с другими – бескорыстно, как делятся счастьем, если оно переполняет…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Мария Котлярова, Виктор Котляров

Живописная Кабардино-Балкария: Занимательное путешествие с авторами и героями книг по республике, которую называют жемчужиной Кавказа

© М. А. и В. Н. Котляровы, 2011

© Ж. А. Шогенова. Фото, 2011

© Н. А. Смирнова. Перевод, 2011

© Издательство М. и В. Котляровых («Полиграфсервис и Т»), 2011

Удивительнейший уголок планеты Земля

«Живописная Кабардино-Балкария» назвали мы свою книгу и этим, с одной стороны, приняли на себя немалую ответственность, а с другой – вызвали определенное недоумение: все-таки «живописность» – термин искусствоведческий, применяемый для характеристики особого рода стилистических явлений в области живописи, графики, скульптуры. Но прилагательное «живописный» синонимично не только понятиям, достойным кисти художника, но и таким, как «красивый», «яркий», «образный». У изданий с подобным определением давняя, апробированная история. Еще в 1839 году в Санкт-Петербурге вышла книга, содержащая извлечения из записок великих мореплавателей, которая называлась «Живописное путешествие в Южную и Северную Америку». В 1877–1879 годах типография «Общественная польза» выпустила четырехтомник, отнеся прилагательное «живописный» к частям света – Америке, Африке, Европе, Азии и Австралии.

А на исходе века девятнадцатого был осуществлен монументальный проект – «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении».

20 большеформатных книг (некоторые из 12 томов состоят из двух частей), вышедших в Санкт-Петербургской типографии М. О. Вольфа под редакцией П. П. Семенова (того самого, открывшего в 1906 году Тянь-шаньскую горную страну), – это популярный рассказ о природе и людях страны нашей, снабженный множеством великолепных иллюстраций. Девятый том (кстати говоря, самый дорогой по каталогам-прейскурантам и наиболее ценимый библиофилами), изданный в 1883 году, называется «Кавказ».

Перелистывая страницы этого солидного фолианта бордового цвета, посвященные титульным народам нашей республики – кабардинцам и балкарцам, невольно сожалеешь: как мало отведено достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Что вполне объяснимо: Кавказ – большой, обо всех и обо всем в одной книге не расскажешь. А ведь нашу республику называют жемчужиной Кавказа. И в этом нет никакого преувеличения.

Наоборот, любой человек, знающий о КБР не понаслышке, не мимоходом, галопом, так сказать, ознакомившийся с ее природными достопримечательностями, а прошедший ее тропинками, вьющимися по удивительной красоты ущельям, взбиравшийся на ее могучие, разрывающие небесную оболочку, пятитысячники, встречавший алый рассвет у подножия Эльбруса, любовавшийся ее бурливыми реками и не знающими устали водопадами, бездонной голубизны горными озерами и переливающимися всеми цветами радуги альпийскими лугами, согласится с нами: это мировая жемчужина, один из самых удивительнейших уголков на нашей планете.

Наверно, не совсем правомерно было бы сравнивать один живописный ландшафт с другим, ибо как нет у природы плохой погоды, так нет на Земле мест хуже или лучше – каждое божья благодать. Поэтому мы и не хотели, рассказывая о Кабардино-Балкарии, сравнивать ее, допустим, со Швейцарией – хотя такие параллели для определенного круга лиц могут показаться даже лестными. Тем более что в подобного рода сравнениях мы далеко не первопроходцы: в первом томе «Вестника Европы» за 1886 год заинтересовались очерком И. Иванюкова и М. Ковалевского, озаглавленным «У подошвы Эльборуса». И наткнулись на такие слова: «Нерон не мог бы избрать себе лучшего места, сказал один из наших товарищей. Все члены нашего общества были хорошо знакомы со Швейцарией, и все мы соглашались, что таких красот, такого величия природы, какие мы видели в последние два дня, не найдешь в Швейцарии».

Так вот, значит, откуда пошло словосочетание «Швейцария отдыхает», ставшее своего рода знаком высшего признания в молодежной среде.

Она действительно отдыхает – облагороженная, чистенькая, приглаженная, уютная, исхоженная вдоль и поперек европейская страна. Вы можете представить в отношении нее определения «дикая природа», «нехоженые тропы», «первозданная красота»? А коль мы говорим о нашей республике, все это воспринимается естественно, как само собой разумеющееся. Родившись в Кабардино-Балкарии, прожив здесь более полувека, не раз побывав в ее дальних и близких уголках, задумав этот проект, мы вдруг поняли, что толком-то ничего не знали о местах, в которых живем, что непостижимый край этот нам предстоит еще открывать и открывать. И даже если мы будем заниматься этим ежедневно, то жизни человеческой не хватит, чтобы увидеть и поведать – рассказав, показав – обо всем, что здесь есть, что достойно внимания и лицезрения.

И тем не менее мы решили приступить к составлению зримого художественного образа нашей республики. С этой целью совершили десятки поездок по ее достопримечательным местам – солнечным утром и дождливым днем, в летний полдень и весенний вечер мы раз за разом бывали как будто в одних и тех же местах и не переставали удивляться их новизне и непохожести. Мы взбирались на горные кручи и срывались (что скрывать, бывало и такое) с немыслимой крутизны, но провидение было с нами и оно дало увидеть и донести.

Мы пробирались сквозь заросли луговых трав, вымахавших выше человеческого роста – точь-в-точь как в майнридовских киноэкранизациях об исследователях, пробивавших топориками дорогу через джунгли, и спускались в подземные пещеры, со стен которых свисали сталактиты; мы десятки раз переходили бурливые речки, взбирались по кручам, забывшим о ногах человеческих, чтобы увидеть, приблизиться, дотронуться до рисунков первобытных людей, еще сохранившихся, несмотря на время, ветра и дожди в укромных уголках горных пещер; мы застревали на дорогах, заносимых снежными вихрями, штурмовали горные перевалы, подталкивая свой непривычный для бездорожья транспорт; мы утоляли жажду шипучим нарзаном и бродили по развалинам заброшенных аулов; любовались изумрудьем водопадов, слетавших с многометровой высоты и падавших не отвесно вниз, а уносимых ветром далеко в сторону, опоясанных коромыслом радуги, до которой можно было дотронуться руками…

Впрочем, обо всем этом более подробно рассказано в каждом из изданных нами альбомов-путешествий, а в книге – в каждой из восьми составляющих ее глав. А пока о самом издательском проекте «Родной ландшафт», в рамках которого вышли фотоальбомы «Кабардино-Балкария: природная жемчужина», книга-путешествие «Живописная Кабардино-Балкария», энциклопедическое издание «Кабардино-Балкария: жемчужина Кавказа». Из восьми фотоальбомов четыре посвящены ущельям: Чегемскому, Черекскому (Балкарскому), Хуламо-Безенгийскому и Баксанскому. В само Баксанское ущелье вошли материалы, воссоздающие виды Тызыла, Урды, Канжола, Бедыка, Тютюсу и других не менее живописных мест.

Два альбома рассказывают о Приэльбрусье – один полностью отдан видам, пожалуй, одного из самых удивительнейших уголков республики – урочища Джилы-су, а другой как местам широко популярным (Терскол, Азау, Чегет, Адыл-су, Адыр-су), так и не столь известным (Кыртык, Сылтран).

Седьмой альбом посвящен столице Кабардино-Балкарии – городу Нальчику и его окрестностям. Восьмой – путешествию по равнинной Кабарде…

В процессе подготовки материала было решено рассказать не только о природных памятниках и достопримечательностях Кабардино-Балкарии, но и о базах туризма и отдыха, археологических находках, флоре и фауне; воспроизвести этнографические детали быта титульных народов республики, поведать о людях, знаковых для кабардинцев и балкарцев. Не обошли мы вниманием и таинственные места, так называемые геопатогенные зоны. В своей работе мы опирались на многочисленные публикации путешественников, исследователей Кавказа, просмотрев для этой цели сотни самых разных книг – научных, художественных, публицистических. Выдержки из них рассказывают как о природных объектах Кабардино-Балкарии, так и археологических находках, памятниках – древних крепостях, могильниках, наскальных рисунках, достопримечательностях, встречах с необычными явлениями и фактами.

Не могли мы обойти вниманием историю, обычаи, традиции, ментальность народов, населяющих республику, – в помощь здесь привлечены европейские и русские авторы XVIII–XIX веков, чьи труды в основном известны только специалистам, а если и переиздавались, то небольшими тиражами, многие же так и остались невостребованными в архивах и библиотеках. Все цитаты снабжены ссылками на первоисточники и их авторов. По возможности дается расшифровка географических и топонимических названий. Каждый альбом, а в нашем случае – главы книги снабжены кратким резюме на английском языке. За это наша огромная благодарность доктору филологических наук Наталье Смирновой.

Мы не стремились объять необъятное, а хотели лишь одного – показать хоть часть тех удивительных богатств, которыми Создатель наделил благословенную землю – Кабардино-Балкарию, поделиться своей любовью к нашей малой родине, зажечь искру восхищения в тех, кто еще незнаком с ее природой и людьми. Естественно, наша работа во многом личностная, да она и не могла быть иной, ибо писали мы прежде всего о том и о тех, что дорого именно нам и кто нам близок. Поэтому заранее просим прощения у всех, кого разочарует наш труд, кто не найдет в нем описания каких-то событий, лиц, деяний, объектов – перед вами не учебник истории или географии и не сборник статистических или иных сведений. Это наша Кабардино-Балкария, которую мы любим и которой гордимся. Республика, чудесами которой нам хотелось поделиться с другими – бескорыстно, как делятся счастьем, если оно переполняет… И поэтому мы взяли в это путешествие множество людей – влюбленных в наш край, посвятивших ему немало вдохновенных страниц, оставивших здесь частичку своего сердца. Надеемся, что они не будут в обиде за столь обильное цитирование их трудов. В цитатах сохранено авторское написание географических названий.

Построение книги идет в какой-то мере от альбомов, входящих в серию «Кабардино-Балкария: природная жемчужина» – с Баксанского ущелья, с которого и начинается знакомство с республикой для большинства прибывающих к нам гостей. Далее их путь лежит в Приэльбрусье, где чаще всего и заканчивается. К сожалению, маршруты по таким ущельям, как Чегемское, Черекское, Хуламо-Безенгийское, не так популярны, но вовсе не менее занимательны и интересны. Продолжает книгу рассказ об истории, памятниках, достопримечательностях столицы КБР – городе Нальчике. А завершается краткий экскурс по так называемой Кабардинской равнине.

Но перед началом пути – короткое знакомство. Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Большого Кавказа и примыкающей к ней Предкавказской равнины, носящей название Кабардинская. Ее площадь составляет 12 470 квадратных километров. Она граничит: на востоке – с Республикой Северная Осетия – Алания, на западе – с Карачаево-Черкесской Республикой, на севере – со Ставропольским краем, на юге – с Грузией, где по Главному Кавказскому хребту проходит государственная граница Российской Федерации. Территория республики составляет 160 километров с востока на запад и 110 километров с севера на восток.

Из семи пятитысячников (вершин, превышающих 5000 метров над уровнем моря) Кавказа шесть (за исключением Казбека) находятся на территории Кабардино-Балкарии: Эльбрус (западная вершина – 5642,7 м, восточная – 5621 м, седловина – 5322 м), Дых-тау (5204 м), Коштан-тау (5151 м), Шхара (5068 м), Джанги-тау (5085 м), Пик Пушкина (5100 м).

Горы занимают более 60 процентов территории республики, образуя пять параллельных хребтов: Лесистый (Меловой), Пастбищный, Скалистый (Юрский), Боковой (Передовой), Главный (Водораздельный). Хребты эти, за исключением Главного, прорезаны семью ущельями – Малкинским, Баксанским, Чегемским, Черекским, Хуламо-Безенгийским, ущельем Псыгансу и Лескенским (Хазнидон). Именно по ним протекают реки Малка, Баксан, Чегем, Черек, Псыгансу, Лескен, питая равнину водами с тающих ледников Главного и Бокового хребтов и впадая в Каспийское море. Наиболее живописны Скалистый хребет, сложенный из пород розовато-желтого оттенка, образующих каньоны и теснины, прорезанные бурливыми реками; Боковой и Главный, образованные цепью белоснежных вершин, на которых никогда не тает снег, и, естественно, двуглавый великан Эльбрус, с чьей идеальной красотой форм не может сравниться ни одна из вершин Европы и Кавказа.

Итак, наше путешествие начинается…

THE MARVELOUS CORNER OF OUR PLANET

Kabardino-Balkaria is called the pearl of the Caucasus. There is no exaggeration at all. More than that. Everybody who knows our republic not at random, occasionally but directly, even intimately, i.e. through its canyons, mountains, rivers, the highest in Europe peaks, waterfalls, alpine meadows, lakes, fresh mountainous air and its sky, will agree that it is a world masterpiece.

Perhaps, it’s not correct to compare and to rank speaking about Earth landscape creations because every place is a kind of God’s grace. But there is no place like home. And when this home is Kabardino-Balkaria you don’t compare and rank: you are simply delighted.

Being the natives of this land, seeming to have got everywhere, the authors one day (in 2004, when we planned this edition) realized that our home land is somewhat terra incognita and it requires discovery. At the same time we understood that it is a boundless task.

Nevertheless we decided to set to work just to make some indisputable visual image of our republic – a kind of self-portrait in photos. Intending to do it we made a lot of journeys. But each time one and the same place seemed different depending on weather, time and our inner state. It’s unbelievable but each place is some simultaneous co-existence of instant and eternity, unique and everyday life, of available and unavailable to sight and feelings. Colours, hues, shades. Nuances beyond expression: cliffs and underground caves, eagles in the sky and pebbles in the transparent water of streams, rainbows of waterfalls and snow on the mountain summits, crossings just on the very top of the world and springs of mineral water coming from the very core of the earth…

Well, you’d rather become acquainted with the project “Home Landscape” including seven photo albums under the title “Kabardino-Balkaria: the masterpiece of nature”.

4 albums are devoted to such picturesque canyons as Chegem, Chereck, Khulam-Bezengy and Baksan ones. The album describing Baksan canyon contains views of Tizil, Urda, Kanjol, Bedik, Tjutjusu as well as the views of other wonderful places.

2 next albums give a detailed picture of the Elbrus region. The first is entirely given to Jili-Su – one of the most amazing corners of Kabardino-Balkaria. The second album is the collection of photos of such popular places as Terskol, Azau, Cheget, Adil-Su, Adir-Su, as well as the presentation of the places less known which, however, are worth seeing: they are Kirtik, Siltran and others.

The last album is devoted to the capital of Kabardino-Balkaria. It is in particular Nalchik, its vicinities (the canyon Kheo), the plains of Kabarda, an ancient town-fortress Julat, sacred hills of Kizburun…

In the process of making the illustrative part of the albums we decided to represent not only the nature places of interest and remarkable sights of Kabardino-Balkaria but tourist centers and rest houses, archeological finds, flora and fauna as well. Then we added some ethnographic data concerning the title nations of the republic, i.e. Kabardinian and Balkarian. The same aim has the photo retrospective of the works by pre-revolutionary (i.e. before 1917) photographers from the museums of Nalchik, Vladikavkaz, St.Peterburg and drawings from the books by European and Russian researchers of the Caucasus.

The numerous sources – books and articles by travelers and scientists, including historical, sociological, cultural editions and works of fiction – became the basis of our own work. The quotations from them tell about natural phenomena along with cultural events and artifacts.

The albums are supplied with maps. The most important geographical names and toponames are deciphered.

We don’t want to embrace the unbounded. Our only wish is to reveal only a small part of our home land wonders – wonders of the Country of Elbrus.

Let us make a short introduction before starting. Kabardino-Balkaria is situated in the central part of the Great Caucasus and adjoining plain called Kabardinian plain. Its area is 12 470 sq. km. It borders on Alania in the East, Karachay-Cherkess Republic in the West, Stavropol land in the North and Georgia – in the South. The last mentioned is at the same time the state frontier of Russia. Kabardino-Balkaria stretches from east to west for 160 km and from north to east – for 110 km.

Six highest (above 5000 m) Caucasian peaks from the seven (except Kazbek) are in Kabardino-Balkaria. They are: Elbrus (5642,7 and 5621), Dich-Tau (5204), Koshtan-Tau (5151), Shkhara (5068), Djangy-Tau (5085), Pushkin Peak (5100 meters high correspondingly).

Mountains occupy more than 60 per cent of the republic’s territory forming five parallel ranges: Woody, Pasturable, Rocky, Lateral, Main. These ranges, except Main, are cut by seven canyons with the rivers Malka, Baksan, Chegem, Chereck, Psigansu, Lesken with the water from the mountains of the Main and Lateral canyons. These rivers flow into Caspian Sea.

Rocky, Main and Lateral ranges are considered to be the most picturesque with their cliffs of yellow-pink shades, turbulent rivers, chains of white tops with never melting snow. And, of course, we should mention Elbrus – the marvelous giant with its two summits, the highest mountain in Europe. It is really beyond any comparison. It is even above imagination. So, we begin our journey… Enjoy it!

You are welcome!

Баксанское ущелье

Собственно Баксанское ущелье как таковое начинается за селением Лашкута, но вот дорога в него – из города Баксана. И поэтому вполне закономерно начать наше повествование именно отсюда – с родины классика кабардинской литературы поэта Али Шогенцукова, родившегося в селении Старая Крепость, ныне слившемся с Баксаном. В 1964 году здесь, в Баксане, поэту установлен памятник (скульптор М. Тхакумашев).

…На всех известных фотографиях Али печален, скорбные складки у рта рельефны и реальны. В жизни, говорят, он улыбался редко, но то была особенная улыбка, освещавшая лицо нежностью и сердечностью, застенчивым выражением потаенных глубин души. Он глубоко чувствовал своих собеседников, а не только понимал их. Поэтому в общении был разным, но неизменно внимательным и выдержанным. Этикетным, одним словом. Ведь адыгство сильно своими этикой и этикетом, создающими особый взгляд на мир, свою неповторимую культуру и нравственный стержень этноса. В данном смысле Шогенцуков именно адыгский поэт, однако значение его творчества выходит далеко за рамки чисто национального явления.

Он хорошо знал не только историю, но и быт, нравы своего народа. Учение и путешествия по другим землям подарили ему возможность сравнения и трезвости оценок. Двадцатые-тридцатые годы прошлого века в их противоречивости рождали энтузиазм, оптимизм, но в той же мере, как оказывается на самом деле, лицемерие и страх. Балансируя между подобными нравственными установками окружения, поэт боролся против чрезмерной гибкости нравственности, губящей традиционные моральные ценности, единственно доступным ему путем: через поэзию. Он не мог не учитывать сравнительно низкий уровень просвещенности народа – язык его произведений и характеристики персонажей ясны, доступны пониманию и подражанию им. Такое стало возможным не только благодаря особенному воображению Али-поэта, но и прежде всего глубоко страдающей душе Али-человека. Сила его переживаний была столь велика, что из обыденной истории о девушке, проданной богатею, выросла поэма «Мадина», потрясшая читателей трагизмом, безысходностью и волевым отнятием не только счастья, но фактически и самой жизни женщины. Перед властью денег бессильны адаты… Читательское сознание озаряется ясным пониманием плохого и хорошего, оно неизбежно становится более человечным, развивается сострадание.

Психология лежит в основе всех произведений Али. К. Юнг сказал бы, что независимо от художественной формы содержание их «происходит неизменно из областей человеческого опыта, из психического переднего плана, наполненного наиболее сильными переживаниями». Такое творчество находится в границах понятного, здесь жизнь и природа людей с их красотой и ужасами. Поэтому Али так любим народом. С детства читанные строки западают в память, красота и выразительность поэзии Али ведут по жизни многих кабардинцев, понимают они это или нет.

«Камбот и Ляца» в переводе Семена Липкина подобна песне. Эпические мотивы усиливаются лирическим видением материала, эмоциональная сила воздействия возрастает. В мировой литературе есть темы посильнее, но есть ли истории трогательнее, чем эта?.. Наивным кажется человек, добивающийся того, что ему кажется справедливым. Возвышенный сказ Али в защиту маленьких людей, отстаивающих всеми доступными средствами свое право на свободу, на счастье, на право быть любимым, заканчивается смертью героев. Это вызывает протест читателя, но такова историческая правда, и здесь поэт объективен. Он не идет на поводу у собственных чувств, он регистрирует внеличный человеческий процесс. Светлейшая грусть остается в душе каждого, кто прочитал или увидел на сцене «Камбота и Ляцу». Конечно, сейчас другое время. Волны знаний и информации захлестывают не только умы, но и сердца, делая привычными, повседневными атрибутами страдания, гибель тысяч людей. Локальные войны и атмосфера насилия, национальное и конфессиональное недоверие и конфронтация отодвигают для взрослого человека явление литературы на второй или третий план. Но дети рождаются и воспитываются всегда, они легко воспринимают идеи и образы не только национальные, но и вселенские, всечеловеческие. Та святость чувств, что есть в «Камботе и Ляце», будет доступна и кабардинцу, и любому другому. А какое сердце не содрогнется от горя матери из «Зимней ночи», продавшей волосы, чтобы спасти больного ребенка! На этом фоне меркнет святочная история из «Дара волхвов», поведанная О’Генри, где девушка лишается своих роскошных кос, чтобы купить рождественский подарок избраннику.

Али был от природы наделен не только богатым воображением, обаянием, но и даром просветителя. «Два дня моей жизни» – поэтическая квинтэссенция его мечты о просвещении народа. Школ сегодня в общем-то хватает, как и хороших учителей. Нужны просветители, как и всегда. Они редки, почти как пророки. Али был таким редкостным человеком. Он рано покинул землю – мы не знаем, что он мог еще совершить. Мы не знаем всего созданного им – утрачена поэма «Кызбурун», исчезла синяя папка с его лирическими стихотворениями. Мы знаем, что Али был кому-то как кость в горле, и его посадили в эшелон, прямиком отправившийся в вечность.

…Его могилы нет ни в пойме реки Нальчик, ни на родовом кладбище в Баксане[1 - Жизнь поэта оборвалась в 1941 году в Бобруйском концлагере (См.: Котлярова М., Котляров В. Ты создал мир. И он велик. Книга о поэте Али Шогенцукове. Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2003).]. Как сын человеческий он повсюду, а как мученик уже давно обрел святость. В день предполагаемой его кончины, 29 ноября, мы зажигаем свечу и молимся. Как делаем это для родных и близких, перешедших в иные миры, но живущих с нами и в нас… Гори, свеча… Живи, Али…

Дорога в Баксанское ущелье – одна из самых благоустроенных в республике, но, право, не стоит разгоняться: здесь так много интересного и необычного. Вот прямо над шоссе нависла скала Кызбурун (расположенное напротив нее селение Исламей до недавнего времени называлось Кызбурун Второй). Обиходным стал перевод этого названия как «девичья скала». В путеводителях советского времени писали, что «во времена седой старины с ее вершины, как свидетельствуют предания, по приговорам фанатиков-мулл сбрасывали в бурные реки непокорных женщин-горянок»[2 - Путеводитель по Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1971. С. 53.]. В постсоветских уточняли, ссылаясь на те же предания, – «с этой скалы сбрасывали в Баксан неверных жен»[3 - Афов А. Кабардино-Балкария. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2005. С. 59.].

Впрочем, идеологические акценты не отражались на итоговой судьбе прекрасного пола. Кстати говоря, многие переводят кызбурун как «красный нос». А скала эта действительно чем-то похожа на человеческий нос и сложена из красных горных пород. Здесь же уместно будет сказать, что впервые легенда о происхождении названия Кызбурун (у публикатора – Кыз-Бурун) была обнародована И. Т. Радожицким во втором томе журнала «Отечественные записки» за 1827 год. Вот что сообщает барон Карл Сталь в работе «Этнографический очерк черкесского народа», написанной им в 1846–1852 годах: «Каз-Буруном называется возвышенность правого берега реки Баксана при выходе этой реки из ущелья на плоскость. Она известна также и под названием Кыз-Бурун (т. е. девичий мыс) и на наших старых картах именуется Девичьим рынком. Песня о Каз-Бурунской битве приведена Ш. Б. Ногмовым в его «Истории адыхейского народа» (Тифлис).

…«Каз-Бурун» составлена размером наподобие гекзаметров, и она поется с аккомпанементом пшины, как пели «Илиаду» древние рапсоды. Содержание «Каз-Буруна» следующее: князья Большой Кабарды, потомки Кабарда, старшего сына Инала, хотят посадить для княжения над бесленеевцами одного из своих князей, но у бесленеевцев остался наследником малолетний князь, потомок Беслана, младшего сына Инала, и потому бесленеевцы сопротивляются. Князья Большой Кабарды вооружаются. Бесленеевцы, как слабейшие, приглашают в помощь все закубанские черкесские племена и крымского хана. Собираются все закубанские воители. Здесь поэт делает описание всех народов и князей, участвующих в союзе, вычисляет дворянские роды. Скопище поднялось и двинулось в Большую Кабарду. Кабардинцы также собрались, заняли позицию на реке Баксане и укрепили ее опрокинутыми арбами. Завязывается бой, темиргоевцы и бжедухи показывают чудеса храбрости, растаскивают арбы, врываются в укрепление. Победа остается за закубанскими черкесами, и кабардинцы отказываются от своих притязаний. Этим кончается поэма»[4 - Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Русские авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Нальчик: Эль-Фа, 2001. Т. 1. С. 250.].

…Здесь же, неподалеку, можно непосредственно соприкоснуться еще с одним из преданий – якобы именно на находящейся поблизости горе Махогапс покоится прах Кабарда Тамбиева. Вот что писал М. Владыкин, побывавший здесь в 1872 году, в своем знаменитом «Путеводителе и собеседнике в путешествии по Кавказу»: «Переправившись через Баксан и проехав в аул Атажукина, мы скоро стали взбираться, как велел Измаил, на гору Махогапс. Взобрались на вершину и увидели кучу камней, обнесенную полуразвалившимся плетнем.

– Здесь! – сказал Бек-мурза.

– Это могила, – пояснил Джамбот, – Кабарды Тамбиева, родоначальника кабардинцев.

Я оглянулся кругом и был поражен внезапно открывшейся панорамой. Лучшего места для могилы своего родоначальника не могла выбрать народная фантазия. Перед нами, внизу, как на ладони, была вся прежняя Кабарда, из которой, как острова из моря, вырастали пятигорские горы: Бештау, Машук и др.; вправо было Чегемское ущелье, за которым тянулась бесконечная линия Черных лесных гор; впереди их необозримая равнина сливалась с горизонтом, по ней бежали кабардинские речки и Терек, терявшийся у Моздока (около 150 верст от Пятигорска); влево, полное грозовой тучей, чернело Баксанское ущелье, а над ним возвышался Эльбрус, от которого тянулась бесконечная снеговая цепь, замыкавшая южную сторону панорамы. Кругом была мертвая тишина. Я сел на камень и любовался картиной»[5 - Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу М. Владыкина в двух частях. 2-е изд., доп. и исправ. М., 1885. Ч. 2. С. 139–140.].

Кстати говоря, из данного путеводителя практически ничего нельзя узнать о быте, обычаях и традициях местного населения – никаких систематизированных знаний, одни поверхностные наблюдения, категорические выводы, взгляд, так сказать, поверх голов. Суждения, вступающие в явное противоречие с авторской преамбулой: «Кавказ для каждого русского путешественника представляет одну из самых интересных стран мира. Здесь все интересно: и природа, и люди». И поэтому более к путеводителю М. Влыдыкина мы не обратимся.

Места здесь не только живописные, но и таинственные, особенно когда речь заходит о так называемых кызбурунских холмах. Вот что писала одна из центральных газет: «Холм Кызбурун – возвышенность, которую в Кабардино-Балкарии считают чудодейственной. С некоторых пор сюда тянутся паломники и археологи. Одни уверены, что это кладбище мусульманских праведников. Другие – что скифские захоронения. Установить истину не позволили местные жители, не желающие, чтобы кто-то осквернял усыпальницу. Люди оберегают красивую легенду холма.

Местная жительница Зурияна Кунашева с детства видела ангелов. Они «сообщали», какие ритуалы следует соблюдать во время намаза. Однажды Зурияна увидела сон: курган около селения светился. А потом как-то утром, перед рассветом, на Кызбурун пришла группа людей, которые заметили, что он горит неземным огнем. Люди усердно стали молиться, и большинство избавилось от болезней! Очень скоро весть о чудесных исцелениях на холме разнеслась по республике. Экстрасенсы зафиксировали над Кызбуруном мощное положительное поле. Правда, научных исследований вблизи холма не проводилось. И все-таки есть у него вполне «ощутимые» особенности: земля всегда теплая. А по весне, когда вокруг все зеленое, курган выделяется желтым цветом травы»[6 - Священный Кызбурун // Комсомольская правда. 2002. Январь.].

Как и всегда бывает, действительность оказалась несколько иной. Место, о котором так много писалось, мы искали достаточно долго – сельчане посылали нас то в одну сторону, то в другую, кое-кто вообще не мог понять, о чем идет речь, пока, наконец, не нашелся «краевед», знающий всё и обо всем.

Внешне так называемый священный холм мало отличим от других – такой же поросший зеленой травой, с достаточно пологим верхом. Взобраться на него совсем просто, на вершине видны следы раскопок. Из книги «Древности Кабардино-Балкарии» можно узнать, что кызбурунские курганы ученый Б. Е. Деген-Ковалевский, исследовавший их в 1932 году, относит к XIV–XV векам.

Земля на кургане действительно теплая, но и день, когда мы побывали здесь, был отнюдь не холодным…

По дороге в Баксанское ущелье расположен один из самых протяженных населенных пунктов Кабардино-Балкарии – Заюково. Посмотрите на цифры на спидометре при въезде в него и выезде – 12 километров! Именно на столько протянулось ныне это кабардинское селение. Кстати говоря, в путеводителе по Кабардино-Балкарии, вышедшем в 1971 году, цифра эта ровно в два раза меньше, то есть уже в ближайшем времени селения, лежащие по трассе, сольются, превратившись в единый мегаполис. (Хотя понятно, что употребление второй составляющей этого слова – полис с греческого «город» – не совсем уместно.)

Само название Заюково (Зеикъуэ) в переводе с кабардинского означает «Кизиловая долина», и до своего переименования в 1920 году данный населенный пункт назывался Атажукино. С чем было связано переименование, понятно – князья у новой власти были не в чести, хотя один из носящих эту фамилию – Измаил-бей Атажукин – личность поистине легендарная. Участник взятия знаменитой турецкой крепости Измаил (1790), отмеченный «за храбрость и усердие» великим полководцем Александром Суворовым, в совершенстве знавший несколько языков, в том числе французский, он обрел бессмертие благодаря поэтическому гению Михаила Лермонтова, создавшего поэму «Измаил-Бей». «Между кизиловых дерев / Аул рассыпан над рекою; / Стоит отдельно каждый кров / В тени под дымной пеленою», – это об Атажукино и одновременно о Заюково.

Представляют интерес слова врача Ф. П. Гааза, чье имя связано с исследованиями Кавказских минеральных вод: «…Во время моего вторичного посещения Константиногорска узнал от черкесского князя Измаила-бея, что позади Бештау действительно существует горячий источник, что он сам купался в нем и что он охотно меня бы туда проводил. Я очень обязан князю Измаилу-бею и всякий, кто будет пользоваться этими водами, также будет благодарен за любезность и обязательность в доставлении необходимых проводников и устройстве поездки к этим водам»[7 - Андреев-Кривич С. А. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова // Ученые записки КНИИ. Нальчик, 1946. Т. 1. С. 250–251.].

Именно Измаил Атажукин является автором выражения, ставшего крылатым: «Благоразумие наших предков, которых память нам любезна, советовало нам жить под защитой великого государства Российского». Живут в народной памяти и многие высказывания другого знаменитого атажукинского мудреца – Жабаги Казаноко. Вот что пишут известные кабардинские ученые Заур Налоев и Адам Гутов, составители монументального труда «Сказания о Жабаги Казаноко»: «История знает немало национальных героев, которые с наибольшей полнотой воплощали в себе прогрессивные тенденции эпохи, и одним из них был знаменитый кабардинский мудрец Жабаги Казаноко, чей образ вошел в устное творчество многих народов Северного Кавказа как эталон мудрости, справедливости и рыцарской доблести и до сих пор продолжает оказывать благотворное влияние на мышление и поведение людей. Еще при жизни он так полюбился простому народу, что после его смерти разноязыкие племена региона стали причислять его к своим этническим героям. Характерно в этом смысле балкарское предание, согласно которому Чегемское и Баксанское ущелья оспаривали честь считаться родиной мудреца. В Кабарде же слово, приписываемое ему, всегда пользовалось авторитетом истины: чтобы прекратить самый жаркий спор, было достаточно привести соответствующее казаноковское изречение»[8 - Сказания о Жабаги Казаноко. Нальчик: Эль-Фа, 2001. С. 6.].

Жабаги Казаноко (чьи даты жизни ученые определяют лишь примерно – 1685–1749) в истории отведено место гражданского реформатора, дипломата, но в первую очередь – народного мудреца, моралиста. «Жабаги – мыслитель, аналитик и знаток человеческих душ. Он объединяет в себе черты многих героев мирового фольклора: мудрый судья, как Соломон; остроумный и неподкупный борец против зла и глупости, как Ходжа Насреддин; справедливый законодатель, как Ману, глубокий философ, как Сократ. …Сверх того – находчивый посол, великий воин, мудрый семьянин и опытный крестьянин»[9 - Там же. С. 15.].

…Рассказывают, как-то построили в Кабарде большой красивый склеп и искали того, кто скажет о нем лучший хох. Победителем признали Жабаги, произнесшего следующее: «Пусть этот склеп будет всегда красивый снаружи и пустой внутри».

…Рассказывают, когда Жабаги проезжал мимо одного аула, из него выскочила ватага всадников. На предложение поберечься их, высказанное попутчиками, мудрец ответил: «Среди них нет ни одного, кому бы я сделал добро, чтобы потом он меня преследовал».

…Рассказывают, что к Жабаги приехал гость, искавший ответ на вопрос: что закон, что правда. Вот как ответил Казаноко: «Если в селе живут две тысячи человек и если тысяча пятьсот человек остались без штанов, а остальные пятьсот ходят в штанах, бесштанных нельзя срамить. Срамны те, кто в штанах, потому что они не похожи на большинство. Что большинство делает, то и закон, что большинство говорит, то и правда. Народ всегда прав».

Вот такие хабары (с кабардинского – «рассказы»), не потерявшие и поныне своей актуальности. Так что остановитесь у памятника кабардинскому провидцу, установленному на окраине Заюково, прикоснитесь к прошлому, вглядевшись в лицо мудреца, твердо убежденного: «Кто со временем в ладу, тот и есть доблестный муж».

Много доблестных мужей воспитало Заюково. Один из постоянных авторов нашего издательства, уроженец селения Мухажид Кушхов написал целую книгу о своих земляках, перечислив большинство из них поименно (Портрет Заюково в миниатюре. Нальчик: Эль-Фа. 2004). Нашлось в ней место и близким нашим друзьям – Нурби Жиляеву, страстному книголюбу, сделавшему свою личную библиотеку народной, создавшему сельский музей. И Мухамеду Хафицэ, знакомство с которым для авторов этих строк почти 40 лет назад оказалось, как впоследствии выяснилось, судьбоносным. Свою жизнь Мухамед посвятил адыгским репатриантам, установлению связей с зарубежными соотечественниками; созданные им книги, редактируемая им национальная газета внесли особый, поистине неизмеримый вклад в воссоздание подлинной истории кабардинского народа.

…Буквально сразу за памятником Жабаги еще один величественный монумент – «Скорбящий горец» (скульптор Х. Крымшамхалов), он установлен у поворота, ведущего в балкарское селение Кёнделен (слово это означает «поперек» – от одноименной речки, впадающей в Баксан практически под прямым углом).

Поверните вправо, уверяем, не пожалеете, ибо, проехав селение по верхней дороге, уходящей влево, вы попадете в Тызыльское ущелье, столь величественное, потрясающе красивое и неповторимое, что, побывав здесь раз, впоследствии постоянно ловишь себя на живущем где-то внутри желании вернуться. Еще раз вслушаться в шум гремучей кипенно-белой речки, поразиться величию горных великанов, полюбоваться водопадами, спадающими с невероятной – в десятки, а то и сотни метров – высоты.

Их, водяных ручьев, с правой стороны ущелья, практически отвесно уходящей в небесную синь, так много, что в иные моменты – когда блестящую на солнце мельчайшую капельную пелену ветер разносит на десятки метров – кажется, они, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга, вот-вот сомкнутся. Зрелище это чем-то напоминает производство воздушной ваты, когда из сахарных крупинок (в нашем случае – водяных капель) на глазах возникает неизвестно откуда огромный, постоянно меняющийся шар (вернее было бы сказать – веер) – блестящий, хрупко-беззащитный, радостно-сверкающий. Радуги, так удобно примостившиеся на струях водопадов, в какой-то момент сходятся, перекрещиваются, и кажется, что они, словно двигающиеся по водяной пелене, живые.

Жаль только, что лицезреть эту волшебную картину могут немногие. Функционировавшая в советские времена турбаза «Тызыл» заброшена, ее двухэтажные корпуса разрушаются буквально на глазах, дорога во многих местах перекрыта оползнями. И если небольшие из них еще как-то расчищали, то последний – перекрывший дорогу на десятки метров – оказался не под силу бульдозеру местного сельхозпредприятия.

Приходится оставлять машину и добираться до интересующих тебя объектов пешком. А их здесь немало. Подмывающая отвесные берега река то и дело обнажает могилы, в которых чаще всего находят кувшины с солярными знаками, свидетельствующими, что люди жили в этих местах многие столетия назад. Сказать нечто большее достаточно сложно, так как научные археологические изыскания здесь практически не велись. В книге «Древности Кабардино-Балкарии» отмечены Гунделенские 1-е катакомбы, которые «расположены в нескольких километрах западнее с. Гунделен, восточнее г. Кинжал, в урочище «Тызыл» (ущелье р. Тызыл). Судя по документации Кабардино-Балкарского краеведческого музея, в разрушенных здесь еще в довоенные годы катакомбах найдено несколько предметов (глиняные кружечки с сосцевидными налепами, серолощеный кувшинчик с оттянутым венчиком-сливом и др.), характерных для середины – 2-й половины I тыс.» [10 - Чеченов И. М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1969. С. 56.].

А ведь есть в Тызыле места поистине удивительные, изучение которых могло бы раскрыть немало тайн прошлого. Чего стоят одни наскальные рисунки, выполненные густой коричневой краской (охрой?). Вот как описывает их ученый Исмаил Мизиев: «…На самом верху – круг, разделенный на четыре равные части. Ниже, чуть левее, всадник с луком, справа какое-то фантастическое животное. Немного поодаль от них, уже у стыка склона с отвесной скалой, на потолке небольшого навеса, высотой едва больше метра, нарисованы той же краской шеренгой выстроенные какие-то непонятные животные. Напоминают они фантастических «петушков»[11 - Мизиев И. М. Туристскими тропами в глубь веков. Нальчик: Эльбрус, 1976. С. 46.].

Мы давно мечтали воочию увидеть рисунки древних живописцев – знали место их расположения, были уверены, что сможем добраться до скального карниза самостоятельно, тем более, что до него от дороги казалось совсем близко – на глаз, какие-то две-три сотни метров; одолеть их можно за полчаса, час от силы. Но уже практически первые шаги показали: предстоит нелегкое и весьма опасное восхождение. Начиная от дороги, склон так круто уходит вверх, что взбираться по нему можно, только цепляясь за траву. Удовольствия от такого подъема немного, но главное – скорость увеличить весьма проблематично; и спустя время, отведенное нами на весь путь, мы оказались лишь под козырьком горы. Над этим своеобразным гротом – сырым, сочащимся, с ракушками, впаянными в каменные стены, отделяемым от внешнего мира узкой пеленой воды, спадающей с многометровой высоты, – и располагались интересующие нас рисунки. Чтобы добраться до них, надо было пойти вправо, пролезть через узкий – сантиметров 35–40 – лаз в скале, уходящий отвесно вверх – что-то около двух метров, которые можно одолеть, если кто-то тебя подтягивает сверху. И дальше двигаться по сплошным зарослям мощных лопухов и жгучей крапивы, вымахавших выше человеческого роста.

Двоим из нас, наиболее худощавым, после ряда попыток сие удалось, а третий, в силу своей более широкой комплекции, застрял и в конце концов решил двинуться в обход, минуя лаз снизу. То, что решение было ошибочным, ясно стало практически сразу – лаз обойти удалось, но дорога наверх оказалась отрезана скальным выступом, да к тому же столь отвесным, что преодолеть его без альпинистского снаряжения не было никакой возможности. Оставалось идти вправо по отвесному козырьку, который, как оказалось, и не думал пропускать наверх. Уходя все дальше от цели, один из авторов этих строк в какой-то момент очутился над такой пропастью, что сердце усиленно запрыгало от открывшейся внизу бездны. Резкий, в большей степени неосознанный рывок вверх внезапно привел туда, откуда, как вскоре выяснилось, не было хода ни вправо, ни влево, ни выше, ни, что удивительно, вниз.

Оказавшись в роли озверевшего попа Федора, оставалось перебирать возможные варианты спасения. Понятно, что пожарники, вызволившие неудачливого искателя двенадцати стульев, отпадали сразу – жаль, но лестниц длиною в сотни метров еще не изобрели. На дельтапланеристов, как подсказывала практика, рассчитывать не приходилось. На спутников, ушедших весьма далеко, тоже – на жалобные призывы если уж не о помощи, то сочувствии никакого отклика не последовало. Оставалось вызволять себя самому. Впрочем, в те мгновения было отнюдь не до иронии. Особенно в момент, когда, нащупывая возможный спуск, начал потихоньку двигаться вниз и не заметил, что склон, внезапно закончившийся отвесным скальным выступом, продолжался лишь где-то метрами пятью-шестью ниже. Совершив невероятный кульбит через себя, – ползучие травяные растения, облепившие спортивные штаны и так сковывавшие продвижение, самортизировали в какой-то мере падение, – покатился, подминая под себя шляпы лопухов и передергиваясь от крапивных ласк. До многометрового обрыва, под которым бурлила река, оставалось всего ничего, когда удалось зацепиться за торчащий острый камень. Видно, провидение было действительно на нашей стороне.

Честно говоря, после таких приключений не хотелось больше испытывать судьбу, тем более, что и спутники, хоть и пошли единственно возможной дорогой, заплутали в лопухово-крапивных джунглях и также не смогли подняться на скальной козырек. Но сопровождавший нас в следующей поездке по Тызылу уроженец селения Кёнделен Аниуар Життеев, чья увлеченность историей, бережное, поистине сыновнее отношение к прошлому достойны всяческого уважения, убедил, что добраться до рисунков нам вполне по силам. Уже знакомая дорога до лаза, которую, следуя за проводником, мы одолели куда как быстрее. Сам лаз, так же достаточно просто покорившийся и… отвесная, над глубокой пропастью, узкая тропка, вьющаяся по прилепившемуся козырьку, идти по которой можно только боком, прижавшись спиной к стене. И так с добрый десяток метров. А потом тропка просто обрывается и продолжается через метр или что-то около того. То есть, чтобы оказаться на другой стороне, надо поднатужиться и перепрыгнуть, забыв о глубине бездны, открывающейся внизу.

Здесь весь наш героизм вмиг куда-то улетучился, сменившись неистребимым желанием как можно скорее двинуться в обратный путь. Убеждения Аниуара, что потом будем жалеть, ведь осталось пройти каких-то 15–20 метров, что пережитое и увиденное сегодня останется в памяти навсегда, что это совсем не страшно – перешагнуть через пропасть, не находили отклика. И когда его рука, протянутая все это время в сторону одного из пишущих, готова была уже опуститься, вытянул свою и сам не заметил, как оказался по ту сторону козырька. Действительно, рисунки оказались совсем рядом. Вернее то, что от них осталось. За те тридцать лет, что прошли с момента, как их описал Исмаил Мизиев, многие из них практически слились с текстурой скалы, иные исчезли совсем, но несколько по-прежнему хорошо различимы. И это удивительно – столетиями выжигаемые солнцем, поливаемые дождевыми струями, выбиваемые колкой снежной крошкой – они являют миру взгляд художника прошлого. Почему он оставил свое послание потомкам именно здесь, в месте, столь недоступном для людей, так подверженном воздействию природных сил? Какими, побеждающими время, красками пользовался? Как, с помощью чего творил, ведь некоторые рисунки расположены на высоте от 2 до 3 метров от высоты скального выступа? Что, какие сведения, мысли, чувства хотел донести до нас? К сожалению, вслед за ученым остается констатировать, что «эти рисунки весьма загадочны, и мы вряд ли сможем понять их, потому что уж больно скудны подобные памятники в наших районах… относительно же времени этих рисунков говорить чрезвычайно сложно. Можно только полагать, что они относятся к эпохе средневековья»[12 - Там же. С. 46–47.]. С последним мы поспорим чуть ниже.

Здесь, на многометровой высоте, на узком козырьке, прилепившемся посредине грандиозной скалы, прошлое так явственно и зримо открылось перед нами, что, казалось, где-то рядом, только посмотри внимательно (не под тем ли низким пещерного типа лазом?), притаилась невидимая дверь, ведущая через века в удивительный тоннель, позволяющий совершить путешествие во времени. Солнце освещало желтое полотно скалы с разбежавшимися по нему фигурками неведомых животных, силуэтом всадника, и от этой композиции невозможно было оторвать взгляд, она притягивала и будоражила… «Вот видите, – сказал Аниуар, – какую картину вы могли не увидеть». И, хитровато улыбнувшись, добавил: «А в соседнем ущелье есть целая стена подобных рисунков. И их еще никто не описал». «Где?»– воскликнули мы чуть ли не в унисон, подавшись вперед, забыв о высоте, на которой находимся. «В Урды. Но добираться туда намного труднее. Многие годы там никто не бывал. Троп нет, все заросло…» – «Мы согласны, мы справимся…».

Впрочем, здесь авторы несколько забегают вперед. Из знаменитого отчета братьев Нарышкиных известно, что «в ущелье реки Гунделен, в 20-ти верстах приблизительно от впадения ее в Баксан, есть остатки старинных памятников, кладбище и развалины на самом берегу реки. Местность эта едва доступна пешеходам, ибо к ней ведут тропинки, давно размытые весенними водами и весьма опасные. Снизу видно на скале, спускающейся совершенно отвесно, отверстие вроде пещеры, которая заложена камнями или кирпичами. К этому месту ни снизу, ни сверху нет никакого доступа»[13 - Отчет гг. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ (в Сванетию) с археологической целью в 1867 г. // Балкария: страницы прошлого. Вып. I. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2005. С. 21–22.].

Таких пещер, как описанная Нарышкиным, в Тызыльском ущелье несколько; до большинства из них действительно добраться очень и очень затруднительно. Знаем (правда, только со слов местных жителей), что в одной из них весь потолок исписан руническими надписями. Руны, как известно, символы древнейшего письма, во многом заимствованные из латинского алфавита и отражающие религиозные и памятные надписи. Одно из таких посланий запечатлено на каменной скале, что на противоположной стороне турбазы «Тызыл». О чем в нем говорится, нам неизвестно, хотя надпись, по имеющимся сведениям, опубликована в научном сборнике одной из европейских стран. Уже знакомый читателю Аниуар Життеев показал нам места, где река Кёнделен вымыла из своих берегов человеческие останки, керамические изделия, которые, вероятнее всего, принадлежат сарматам, жившим, как известно, примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры. Останки мы присыпали землей, а кувшины передали в музей.

Он же, Аниуар, отвел нас к пещере, буквально потрясшей своей волшебной красотой. По тропинке – скользкой, глинистой, со следами от лошадиных копыт, заполненными водой, – через вымахавшие выше человеческого роста безвредные лопухи и весьма жгучие борщовники надо подняться на гору, что невдалеке от турбазы «Тызыл» по правую сторону течения реки. Восхождение, скажем, не из самых приятных – в некоторых местах трава настолько разрослась, что каждый шаг давался с трудом, да к тому же свирепый гнус, который бросался в атаку, пренебрегая страхом смерти и невзирая на самые хваленые противомоскитные средства (правда, такое наблюдается только с 15 июля по 27 августа).

Но, спустившись к пещере (это можно сделать только сверху, цепляясь за деревья и кустарники), забываешь обо всем, буквально теряя дар речи. Вход внутрь горы зарос мхом, по которому, переливаясь на солнце, струится множеством струй и струек вода. Человек, приложив всю свою неуемную фантазию, не смог бы создать столь необычную картину – ощущение, что вода сочится изо рта горы, который, если взглянуть под разными углами, то приоткрывается в улыбке, то хмурится, выражая свое недовольство. Зрелище это возможно рассмотреть только вблизи, так как горный склон настолько зарос зеленью, что издалека ничего незаметно.

Но самое необычное внутри горы. Обойдя водопад справа, обнаруживаешь еще один, достаточно узкий вход, ведущий вначале прямо, а потом уходящий отвесно вниз. Мало того, по нему потоком струится вода. Так что если хочешь попасть в саму пещеру, изволь искупаться в ледяной воде. Спуститься вниз одному трудновато – только по веревке, страхуемой сверху. Преодолев эти 5–6 метров, оказываешься на небольшой ровной площадке и видишь перед собой озеро пронзительной голубизны. Мы не ставили целью вычислить его глубину (она впечатляет – свет от мощного фонаря теряется где-то внизу, так и не достигая дна) и размеры (резиновая лодка позволила проплыть лишь несколько метров до нависающего прямо над водой каменного полога), пусть этим займутся спелеологи. Мы были поражены возникшей перед взором картиной: отблеск света на сочащихся влагой стенах, остатки свисающих сталактитов (печально, но кто-то уже успел отбить их), грохочущая в замкнутом пространстве струя водопада, череп неизвестного животного, буквально впаянный в каменное основание (бедное, как его угораздило сюда попасть!), голубой бриллиант озерной глади, манящей и сверкающей…

Зуб на зуб не попадал от холода, а уходить не хотелось, столь завораживающей была картина.