скачать книгу бесплатно

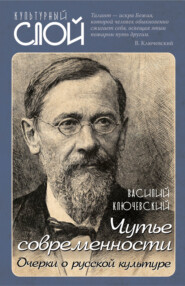

Чутье современности. Очерки о русской культуре

Василий Осипович Ключевский

Культурный слой

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – выдающийся русский историк, общественный деятель, педагог, председатель императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. В сборник вошли все его статьи и речи, посвященные истории русской культуры. Многие его наблюдения и выводы звучат и сегодня злободневно и поучительно. Это, в первую очередь, очерки об историках, своих учителях и коллегах – Соловьеве, Буслаеве, Татищеве, Карамзине, Погодине, Грановском… Значительное число очерков посвящено писателям и поэтам: несколько статей и речей о Пушкине, статьи о Фонвизине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Чехове… В своих размышлениях о русской культуре Василий Осипович проникал и в «дивную глубину человека», и в нравственную историю общества. Русская художественная литература становилась для него ценнейшим историческим источником. Задача данного сборника – показать как многогранен талант русского историка, как велико было его влияние на нравственность русского общества конца XIX – начала XX веков. Книгу завершают афоризмы и размышления историка о русской культуре, о людях прошлого и его современниках, о будущем России.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Василий Ключевский

Чутье современности. Очерки о русской культуре

© Вострышев М.И., Составление, вступительная статья, 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Ключевский

Василий Осипович Ключевский родился 16 (28) января 1841 года на Приволжской возвышенности, в селе Воскресеновка Пензенского уезда Пензенской губернии в семье потомственного сельского священника. Детство провел в селе Можаровка Городищенского уезда Пензенской губернии, где отец получил место священника. После скоропостижной смерти отца в 1850 году (от удара молнии) семья переехала в Пензу, где крайне бедствовала. Василий с 1856 года учился в Пензенской духовной семинарии и давал частные уроки, чтобы помогать семье.

Не закончив последнего курса семинарии, Ключевский в декабре 1860 года подал прошение об увольнении в связи со «слабым здоровьем» и «стеснительными домашними обстоятельствами».

В 1861 году Василий Осипович поступил на историко-философский факультет Московского университета. Обучался у историков С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина и др. Среди лекторов особо выделял профессора С.В. Ешевского, читавшего курс всеобщей истории, и Ф.И. Буслаева, преподававшего историю древнерусской словесности. До конца 1863 года Василий Осипович считал себя не историком, а филологом.

Завершив учебу в университете в 1865 году, был оставлен на два года при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию. Опубликовал в 1866 году научную работу «Сказание иностранцев о Московском государстве». Усиленно разрабатывал тему «Россия и Запад», сосредоточив свое внимание на характере и быте русского человека.

В 1867 году Ключевский начал преподавательскую и педагогическую деятельность, не прекращавшуюся до конца жизни. В 1869 году женился на Анисье Бородиной и поселился в любимом Замоскворечье у Полянского рынка. Через десять лет у них родился сын Борис. Когда он повзрослел, то стал домашним секретарем отца.

Ключевский Василий Осипович

Магистерская диссертация молодого ученого «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1871) получила благожелательные отзывы как светских, так и духовных журналов. Как объективный исследователь Василий Осипович, хотя и очень дипломатично, критически подходил к оценке достоверности сведений житий святых, что, конечно, не могло не отразиться на развитии антиклерикальных тенденций в русской науке. Позже в частном разговоре на самим же поставленный вопрос: «Какая разница между житиями святых и биографией?», дал довольно ядовитый ответ: «Такая же, какая существует между иконой и портретом».

Вовлеченный в курс вопросов по русской церковной истории, Ключевский начинает преподавать в Московской духовной академии и сотрудничать с журналами «Православное обозрение» и «Богословский вестник».

В актовом зале Московского университета 29 сентября 1882 года Василий Осипович защитил докторскую диссертацию «Боярская дума древней Руси». В те времена процедура защиты проходила торжественно, даже с оттенком театральности. Присутствовала публика, представители прессы, чиновники департаментов. Устраивался публичный диспут, при котором официальные оппоненты предварительно не знакомили диссертанта со своими отзывами, и он должен был без подготовки парировать их возражения. К тому же по сложившемуся обычаю оппонентам полагалась говорить, прежде всего, о недостатках представленной работы, и лишь в заключении излагать свои положительные выводы. Присутствовавший на защите корреспондент газеты «Голос» писал о ней, как об «истинном событии»: «Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского, было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений – все это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки».

Ключевский в докторской диссертации разбирал участие общества в управлении государством, заложил основы для целостного понимания русского исторического процесса. На первый план исторического процесса он выдвигает народ – как совокупность социальных групп и классов в процессе их «общежития». В истории Думы его интересует не столько ее компетенция и механика работы, сколько состав – те классы общества, которые в Думе и через нее управляли Россией. Исследование охватывает период от Киевской Руси до начала XVIII века, то есть от возникновения боярской думы до ее ликвидации в связи с созданием в 1711 году Сената.

В своем главном творческом достижении – «Курсе русской истории», издававшимся с 1904 года (части 1–5), Ключевский поставил задачу выявить «общежительную природу» человека и изучить историческую личность русского народа. Научные выводы, поясняет историк, должны непосредственно влиять на человеческие стремления и поступки, а не оставаться в области чистого знания. Особая заслуга «Курса русской истории» – полнота и всесторонность описания истории русского крестьянства, представленного как главная фигура народного движения и трудовой деятельности. В истории общественных классов Василий Осипович различает два главных момента: экономический и политический. Классы могли формироваться как ходом экономического процесса – снизу, так и сверху – волей властей. Это теоретическое положение историк развивал в специальных курсах по истории сословий в России.

Интерес Ключевского к русской социальной истории, особенно к истории правящих классов (боярства и дворянства) и к истории крестьянства, отражен в его работах «Происхождение крепостного права в России» (1885), «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886), «История сословий в России» (1887). Начиная со «Сказаний иностранцев о Московском государстве», ученый разрабатывал проблему истории денежного обращения и финансов России, этой теме посвящены статьи о подушной подати, и также специальная работа «Русский рубль XVI–XVIII веков в его отношении к нынешнему» (1884). В последней работе историк, сопоставляя цены на хлеб, определял тем самым покупательную способность рубля в разные периоды русского прошлого.

В «Курсе русской истории» с особой полнотой обнаружилась художественность уникальной исторической прозы Ключевского, современники отмечали ее внутреннюю диалогичность («большинство его произведений – скрытые диалоги»), ее афористичность и поэтическую целостность, неповторимую индивидуальность, «особенный тон», создающий «внутреннюю музыку» мысли и речи, глубинную оправданность замысла («русская история должна быть рассказана русским языком»). В течение всей жизни Василий Осипович совершенствовал свой «Курс русской истории». Одновременно с чтением лекций он вел семинары по изучению отдельных памятников Древней Руси, а позднее – русской литературы.

Ключевский читал курсы лекций в Александровском военном училище (1867–1883), Московской духовной академии (1871–1906), на Высших женских курсах (1872–1888), в Московском университете (1879–1911), в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1900–1910)… Нередко выступал безвозмездно с публичными лекциями и речами (в пользу голодающих, пострадавших от неурожая, в пользу Московского комитета грамотности, а также по поводу юбилейных дат). В них он касался проблем нравственности, милосердия, воспитания, образования, истории русской культуры.

Сохранилось много свидетельств о лекционном мастерстве Ключевского, музыке его речи, богатстве интонаций и фразировке, артистическом перевоплощении на кафедре в зависимости от рассказываемого сюжета, увлекательности русского языка и чеканности выражений. При этом он говорил всегда неторопливо, что позволяли студентам записывать лекции почти слово в слово.

Александровское военное училище в 1905 году. Москва

Художница Е.Д. Поленова записывает в дневнике: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII–XIV вв., приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут там люди, и чем они интересуются, и чего добиваются, и какие они там…»

Композитор С.Н. Василенко вспоминал, как ему предложили сходить на лекцию в Московский университет: «Я пошел в аудиторию филологического факультета. Аудитория была действительно битком набита студентами, как зал на концерте Собинова. Вышел скромный, небольшого роста профессор, с седеющими волосами, в черном застегнутом сюртуке. Зал словно вздохнул, заволновался: это был Ключевский. Он начал читать тихим голосом, как будто нехотя. Через некоторое время преобразился: будто стал выше ростом, голос окреп, воспроизводимые им образы делались все ярче, и перед нами явственно возникли картины седой старины. Ключевский читал об эпохе Ивана Грозного. Это была не лекция, даже не захватывающий роман, а что-то, чему нет названия, – гениальное отображение ушедшей жизни. Кончилась лекция. Василий Осипович снова превратился в скромного, застенчивого человека, осторожно сходящего с кафедры под неистовый грохот аплодисментов всего зала».

Художник А.М. Герасимов вспоминал: «Василий Осипович – сухонький старичок в черном сюртуке, гладко причесанный, с маленькой седой бородкой, в очках, за которыми поблескивают мудрые глазки, обычно читал лекции, стоя за пюпитром, точнее облокотясь на пюпитр. Говорил он так ярко и убедительно, точно сам был очевидцем давно прошедших событий или лично был знаком с Борисом Годуновым и Шуйским, с Варлаамом и Самозванцем. Русская история в его изложении будто прямо входила к нам в Школу живописи. Особенно мне запомнилось его описание «Утра Алексея Михайловича» и «Смутного времени». С воодушевлением рассказывал он о Петре I. Не забуду его слов: «История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». Когда Шаляпин репетировал партию Бориса Годунова, он обращался к Василию Осиповичу за консультацией и, как известно, пришел в восторг от его рассказов и диалогов».

Лекции Ключевского изобиловали афоризмами и экспромтами, которые не готовились заранее, а возникали вдруг, спонтанно, сопутствуя ему, и когда он стоял за профессорской кафедрой, и когда выступал на очередном юбилее, и в беседах повседневной жизни.

Василий Осипович прославился также мастерством создания «исторических портретов» (Сергия Радонежского, Ульяны Осоргиной, Ф.М. Ртищева, царя Алексея Михайловича, императора Петра I, В.В. Голицына, Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина…) Его причисляли к подлинным «учителям психологии» наряду с крупнейшими писателями XIX века. По убеждению Ключевского, художественное произведение должно быть «отзвуком ценного общечеловеческого или, по крайней мере, национального мотива». Он подметил, что в творчестве А.С. Пушкина «впервые обозначился и духовный облик русского человека», а М.Ю. Лермонтов запечатлел «господствующий тип» русской жизни. Ключевский воссоздает национальные особенности истории России XVIII–XIX веков на основе родословных литературных героев (статьи «Евгений Онегин и его предки», «Недоросль Фонвизина»). Подчас и саму историческую науку историк склонен рассматривать лишь в качестве развернутого комментария к литературе, единственно способной создать целостную картину прошлого, где ход повествования, слова и поступки действующих лиц в соответствии с жизненной правдой изнутри определяются нравственным смыслом. В письме к А.Ф. Кони он утверждал, что «история нашей эпохи» невозможна «без И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского и т. д.»

Уделяя русской культуре большое внимание в своем творчестве, Ключевский часто писал и говорил о русских историках, писателях, художниках. Его перу принадлежат статьи о Татищеве, Болтине, Карамзине, Погодине, Грановском, Забелине, о своих учителях – Сергее Соловьеве, Буслаеве, Тихомирове…

В год 900-летия Крещения Руси (1988) на торжественном акте в Московской духовной академии Ключевский выступил с речью «Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка». Он говорил, что Церковь не вмешивалась в дела государства, но государство само вовлекало ее в свои дела. Церковь помогала государству в устройстве благотворительности, в защите слабых и угнетенных, в поддержке общественного благочиния и семейного благонравия.

Василий Ключевский со слушательницами Высших женских курсов

В голодный 1902 год Ключевский прочитал в пользу голодающих публичную лекцию «Добрые люди древней Руси», в которой рассказал о благотворительной деятельности «отдельных лиц, которые продолжали светить из своей исторической дали».

И подобных выступлений было множество. Писательница Р.М. Хин-Гольдовская записывает в дневнике: «Слушала лекцию Ключевского «Два воспитания – семья и школа». Ключевский – замечательный лектор. Он обладает особенным даром рассказывать даже известные вещи так, что в воображении вдруг оживает целая эпоха, о которой в памяти под грудой других воспоминаний хранились какие-то обрывки… Сегодня он говорил о древнерусской семье. И как говорил! Прямо поэма».

Высказанные в афористической форме мысли историка повторялись из уст в уста, распространялись, входя, таким образом, в общий обиход. Правда, порой при этом забывалось, кто первым их произнес. Так случилось и с заключительными словами статьи «Два воспитания»: «Было бы сердце – печали найдутся».

Русской культуре посвящены немало страниц в книгах Ключевского. Многие из них посвящены XVIII веку. Их ученый автор писал: «Русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами», надолго оставался «в научной полутьме». Василий Осипович по мере сил стремился заполнить этот пробел. Комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль» он назвал бесподобным зеркалом жизни, где автору «удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания». Разбирая комедию, Ключевский основное внимание уделял уровню образования в среде дворянского общества того времени, используя в качестве примера собирательные образы персонажей. В этом произведении он увидел прекрасный источник по истории XVIII века. Признавая комедию бесподобным зеркалом русской действительности, ученый отметил, что духовные запросы в среде дворянского провинциального общества находились на крайне низком уровне, и идея просвещения очень нелегко усваивалась им.

Состоянию просвещения во второй половине XVIII века посвящена также статья «Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени». Ее автор увидел в Новикове редкий тип передового русского дворянства, посвятившего свой организаторский талант распространению в России просвещения путем издания сатирических журналов и книгоиздательства.

Не меньше изысканий в области культуры пришлось и на XIX век. О Пушкине Ключевский написал три замечательные статьи, в которых настойчиво проводит мысль о глубоко национальном характере творчества поэта, его значении для развития мировой культуры. О поэзии Пушкина историк говорил: «Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским».

К 50-летию со дня смерти М.Ю. Лермонтова Ключевский написал статью под названием «Грусть». Содержание его поэзии, его душа, как и грусть, «лишена счастья, не ждет, даже не ищет его и не жалуется».

Художники, писатели, композиторы, артисты часто обращались к Василию Осиповичу за консультациями. Он давал им темы для живописной картины, сюжеты для литературного произведения, объяснял образы героев в исторических пьесах. Для него эти консультации были не пустяками, он считал своим долгом помогать людям, желающим понять русскую историю, и говорил: «Композиторам, художникам и артистам всегда готов дать совет и помощь. Но когда ко мне обращается свой брат – историк: помогите да разъясните, – не люблю. Всякий сам должен добиваться, у нас работать не любят».

Образ Ключевского стал одной из самых замечательных и центральных в русской культуре конца XIX – начала XX веков. Невзрачный на вид, похожий на дьячка провинциальной церкви, в старой шубе Василий Осипович являлся гордостью Московского университета, был избран ординарным академиком Санкт-Петербургской Академии наук, назначен учителем царских детей. Залы, в которых он выступал со своими блестящими лекциями, всегда были набиты студентами и русской интеллигенцией.

Приближающая старость не изменила образ жизни вечного труженика Василия Осиповича, он сохранил свою невероятную трудоспособность. Она поражала его молодых учеников. Один из них вспоминал, как, проработав долгие часы поздним вечером и ночью вместе с молодежью, Ключевский появился утром на кафедре свежим и полным сил, в то время как его ученики еле стояли на ногах.

Ключевский скончался на 71-м году жизни в Москве 12 (25) мая 1911 года после неудачной операции. Университетская церковь, где его отпевали, не смогла вместить всех, пришедших проститься с ним. Его похоронили на кладбище Донского монастыря.

Творчество великого русского историка и по сей день сохраняет огромнейшее значение не только как свидетельство достижений русской исторической науки, но и как богатейшее наследие, помогающее понять как наше прошлое, так и настоящее. А это значит, по Ключевскому, понять самого себя и свое предназначение в жизни: «Следя за необозримой цепью исчезнувших поколений, мы хотим исполнить заповедь древнего оракула – познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь».

Михаил Вострышев

Два воспитания

Даровитый актер играл в пьесе действующее лицо, которое по воле автора много действовало и говорило, но по вине того же автора не умело достаточно выяснить смысл своих слов и действий, осталось лицом без физиономии. По окончании спектакля приятель упрекнул актера в том, что он, зритель, в его игре не узнал его героя.

– Да и нельзя было узнать, – отвечал актер, – потому что мой герой и не появлялся на сцене, а выходил я своею собственною, незагримированною персоной… Когда актер не понимает, кого играет, он поневоле играет самого себя.

В подобном затруднительном положении могут очутиться и педагоги известной школы. Сами по себе они могут быть разными людьми, такими и этакими. Но все они должны понимать идею своей школы, и понимать ее одинаково, чтобы знать, кого они воспитывают, т. е. кого вырабатывают из своих воспитанников соединенными усилиями. Соединенные усилия могут не быть дружными действиями, и тогда из них не выйдет цельного и складного дела. На сцене актеры играют каждый свою роль, и каждый понимает ее, разумеется, по-своему, но все они должны одинаково понимать пьесу, чтобы стройно сыграть ее. Воспитатели и учители должны знать, кого им нужно воспитать и выучить, знать не только тот педагогический материал, который сидит или бегает под их руководством, но и тот умственный и нравственный идеал, к которому они обязаны приближать эти вверенные им маленькие живые будущности, смотрящие на них полными смутных ожиданий глазами. Воспитатель, который не знает, кого он должен воспитать, воспитывает только самого себя, т. е. продолжает собственное воспитание. Такая педагогия похожа на известную детскую игру, где у того, кто должен ловить всех, завязаны глаза, и он, с методологическою растерянностью растопырив руки, сам не знает, кого поймает, и, вероятнее всего, что не поймает никого, потому что ловит только собственные призраки, т. е. самого себя. Если наставникам не ясна задача их школы и один не знает, что делает другой, куда ведет свой класс, – каждый будет выделывать из своего класса то же, что некогда выделывали из него самого на классной скамье, и никто из них не будет знать, что выходит из их питомцев, так как, по всей вероятности, из них ничего и не выходит, как не движется с места тело, влекомое в разные стороны. Но то несомненно, что этими разносторонними влечениями воспитательная программа будет разорвана на отдельные бессмысленные клочки, ибо в программе, лишенной органической связи своих частей, столько же смысла, сколько поэзии в рассыпанном типографском наборе лучшей пьесы Пушкина.

Идея школы слагается из известной цели, к которой направляются все образовательные средства, знания, навыки, правила, и из прилаженных к этой цели приемов, которыми эти средства проводятся в воспитываемую среду. Каждый из наставников-товарищей должен живо и цельно представить себе тот умственный и нравственный тип, который схематически предначертан воспитательною программой и в котором он призван осуществить какую-нибудь маленькую подробность, и каждый должен постоянно держать в воображении этот мысленный манекен, чтоб его частичное дело гармонировало с такими же частичными делами других наставников, и дружные усилия всего товарищества должны быть устремлены к одной цели – сделать каждого воспитанника возможно точным снимком с этого программного образца.

Да это – обезличение, а не воспитание, подумают некоторые; это не школа, а казарма; из такой школы могут выходить номера, а не люди, статистические количества, а не нравственные величины. Такое опасение иногда высказывается и как упрек тревожит наших педагогов, но совершенно напрасно. В этом упреке нет ничего для них обидного. Во-первых, боязнь школьного обезличения учащегося юношества предполагает в учителях достаточную педагогическую силу, которою не следует злоупотреблять, но которую не грешно иметь. Во-вторых, забывается одно обстоятельство: в школе дети не родятся, а только учатся и воспитываются. Они туда приходят откуда-то уже готовыми, хотя еще не зрелыми организмами, и опять куда-то уходят. То, откуда приходят дети в школу и где они родятся, называется семьей.

Мы довольно спокойно говорим о нашей семье, сохраняем то же спокойствие, когда заходит речь и о нашей школе. Но мы всегда несколько волнуемся, когда в наших беседах встречаются семья и школа. Мы чувствуем, что в их взаимных отношениях у нас есть какое-то недоразумение, стоит какой-то вопрос, которого мы не в силах разрешить и даже не умеем хорошенько поставить. Что, кажется, может быть яснее и проще отношения между семьей и школой? Сама природа провела разграничительную черту между ними, разделила работу человечества над самим собой между этими двумя величайшими питомниками человеческого ума и сердца. Оба этих учреждения не могут заменить друг друга, но могут помогать или вредить одно другому. У того и другого свое особое дело; но дела обоих так тесно связаны между собою, что одно учреждение помогает или вредит другому уже тем, что свое дело делает хорошо или худо. Все это как будто просто и понятно само по себе, и, однако, нередко слышатся недоумение и споры как о сущности, так и о границах, о взаимном отношении педагогических задач семьи и школы. Можно слышать такое разграничение этих задач: семье принадлежит воспитание, школе – обучение. Я не говорю, верно ли это; я спрошу только: ясно ли это? Ведь мы столько же обучаем, воспитывая, сколько воспитываем, обучая. Образование составляется из воспитания и обучения; но эти составные образовательные процессы легче разграничиваются в психологическом анализе, чем в педагогической практике. Учитель и воспитатель очень отчетливо и внятно говорят друг с другом о различии задач и приемов своих профессий, и, однако, их общий питомец после затруднится сказать, кто из них его больше учил или воспитывал. В чем дело? Очевидно, еще не все стороны вопроса стали у нас на виду, и эти недосмотры родят недоразумения.

Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше. Двигаясь ощупью в потемках, мы видим перед собою полосу света, падающую на наш дальнейший путь от кого-то сзади нас. Эта проводница наша – история с ее светочем, с уроками и опытами, которые она отбирает у убегающего от нас прошедшего. В истории нашего образования были сделаны два поучительные опыта, в которых семья и школа были поставлены в совершенно различные и очень своеобразные отношения друг к другу и от которых получились несходные результаты. Древняя Русь стремилась утвердить школу у домашнего очага и включить ее задачи в число забот и обязанностей семьи; во второй половине XVIII в. предпринята была попытка оторвать школу от семьи, даже сделать первую соперницею последней. Может быть, обе постановки дела и их результаты помогут нам рассмотреть во взаимном отношении этих учреждений такие стороны, которых мы не замечаем только потому, что недостаточно наблюдали их в действительности.

Я намерен сопоставить две испытанные у нас системы воспитания с целью показать отношения, какие устанавливались семьей и школой. При этом я имею в виду только общеобразовательную школу, которую желательно, чтобы проходили все. Только такая школа, а не специальная ремесленная может служить продолжением начального воспитания, какое обязана давать всякая семья. Разумеется, я могу говорить только об общем идеальном плане такого дальнейшего воспитания, как его чертили устроители и руководители народного образования в древней и новой Руси, а не как их предначертания осуществлялись в воспитательной практике. Чтобы понять дух и план древнерусского воспитания, надобно на минуту отрешиться от того, как мы теперь понимаем содержание и цели общего образования. По нашему привычному представлению, общее образование слагается из некоторых научных знаний и житейских правил – из знаний, подготовляющих ум к пониманию жизни и к усвоению избранного или доставшегося житейского занятия, ремесла, и из правил, образующих сердце и волю, уменье жить с людьми и действовать на всяком поприще. Знания касаются необъятного круга предметов, мироздания, истории человечества, природы человеческого духа в ее разнообразнейших проявлениях, в приемах и процессах мышления, в исчислении и измерении количественных величин и отношений, в строении человеческой речи и в художественных произведениях человеческого слова. Не так многообразна образовательная работа, задаваемая сердцу и воле. В эстетическом чувстве еще несколько возбуждается критическое чутье. Зато чувство нравственное и религиозное находит себе готовое питание только разве в уроках закона божия, притом разобщенных с другими предметами, преподаватели которых опасаются касаться этого отдела образовательной программы, так что питательный материал, какой могут дать другие предметы для удовлетворения потребностей едва пробудившегося сердца и неокрепшей воли, воспитанник должен добывать и обрабатывать сам, своими собственными неумелыми усилиями.

В древнерусском воспитании все это было поставлено значительно иначе. Главное внимание педагогии обращено было в другую сторону – на житейские правила, а не на научные знания. Кодекс сведений, чувств и навыков, какие считались необходимыми для усвоения этих правил, составлял науку о «христианском жительстве», о том, как подобает жить христианам. Этот кодекс состоял из трех наук, или строений: то были строение душевное — учение о долге душевном, или дело спасения души, строение мирское—наука о гражданском общежитии и строение домовное — наука о хозяйственном домоводстве. Усвоение этих трех дисциплин и составляло задачу общего образования в древней Руси. Школой душевного спасения для мирян была приходская церковь с ее священником, духовным отцом своих прихожан. Его преподавательские средства – богослужение, исповедь, поучение, пример собственной жизни. В состав его курса входили три части: богословие – како веровати, политика – како царя чтити, нравоучение – како чтити духовный чин и учения его слушати, аки от Божиих уст. Эта школа была своего рода учительскою семинарией. Учение, преподаваемое приходским священником, разносилось по домам старшими его духовными детьми, домовладыками, отцами семейств. Он не только делал дело их собственного душевного спасения, но и учил, как они, помогая ему, должны подготовлять к этому и своих домашних. Хозяин дома, отец семейства, был настоящий народный учитель в древней Руси, потому что семья была тогда народною школой или, точнее, народная школа заключалась в семье. Это было не простое естественное семейство, довольно сложный юридический союз, чрезвычайно туго стянутый дружными вековыми усилиями церкви и государства. Домовладыка считал в составе своей семьи, своего дома, не только свою жену и детей, но и домочадцев, т. е. живших в его доме младших родственников и слуг, зависимых от него людей, с семействами тех и других. Это было его домашнее царство, за которое он нес законом установленную ответственность пред общественною властью: здесь он был не только муж и отец, но и прямо назывался государем. Этот домовый государь и был домашним учителем, его дом был его школой. В древнерусских духовных поучениях очень выразительно определено его педагогическое назначение. Он обязан был беречь чистоту телесную и душевную домашних своих, во всем быть их стражем, заботиться о них, как о частях своего духовного существа, потому что связан со всеми ними одною верой и должен вести к Богу не себя одного, но многих. Труд воспитания дома он делил с женой, своею непременною советчицей и сотрудницей. В древнерусских взглядах на жену можно найти очень тонкие черты, изображающие ее значение для мужа и дома. Она также государыня для дома, только при муже неответственная перед общественною властью. Муж распоряжается в доме, жена держит порядок. Он тратит, чтобы приобрести; она приобретает, сберегая, чего можно не тратить. Он работает весь день среди чужих людей, чтобы отдохнуть дома; она хлопочет, задавая и наблюдая работу своих домашних, и не угасает светильник ее всю ночь. Он кормит дом, она одевает его. Он создает себе достаток, вырабатывая необходимое для дома; она уделяет бедному избыток, не расходуя лишнего. Муж так ведет дела в обществе, чтобы была спокойна семья; жена так ведет дом, чтобы муж вне дома был спокоен за семью. Он направляет ум жены, дает ей домашнюю указку; она настраивает сердце мужа, внушает ему общественный такт, и, находясь в сонмище, сидя среди знакомых, он знает, что говорить, понимает, что делать, помня свою поджидающую его домоседку. Дома муж – глава и государь своей жены; на людях жена венцом блестит на голове своего государя. Вы видите, древнерусская мысль не боялась и не скучала думать о женщине и даже расположена была идеализировать образ доброй жены. Кто знает, может быть, древнерусская женщина была так устроена психологически, что когда ей показывали идеал и говорили, что это ее портрет, в ней рождалось желание стать его оригиналом и отыскивалось уменье быть его хорошею копией.

Такова была идеальная нравственная атмосфера, которою дышали и в которой воспитывались дети по древнерусскому педагогическому плану. Объем воспитания в этой семейной школе ограничивался предметами ведения и назидания, какие могли уместиться в стенах дома, быть наблюдаемы и усвояемы в домашнем кругу. Весь мир Божий в этой школе сводился под домашний кров, и дом становился малым образом вселенной: может быть, поэтому на потолке древнерусского зажиточного дома иногда и рисовали небесные светила, планетную систему, круги и беги небесные, как говорили древнерусские астрономы. Домохозяин обучал жену, детей и домочадцев закону божию и благонравию, или «божеству и вежеству и всякому благочинию», как тогда выражали составные части этого курса применительно к трем общеобразовательным строениям. Прежде всего он, как педагогический помощник священника, должен был преподать своему дому начатки того строения душевного, которое он сам усвоял у своего руководителя, пополняя под его руководством уроки, полученные еще до женитьбы в родительском доме. Затем следовало мирское строение, «как жити православным Христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцами и их учити». Доселе хозяин вел дело воспитания с женой, своею старшею ученицей и сотрудницей. Далее в домовном строении их педагогический труд разделялся как бы на параллельные отделения: когда дети подрастали, родители обучали их «промыслу и рукоделию», отец – сыновей, мать – дочерей, каков кому дал Бог смысл, «просуг». Выбор и порядок изучения этих рукоделий или ремесл соображались с возрастом и с пониманием детей, как и с общественным положением родителей. Отцовское и дедовское предание и строгая раздельность общественных состояний служили здесь руководящими началами. В наше время может не понравиться такое подчинение судьбы подрастающих поколений инерции мысли отцов и застоявшемуся консерватизму их общественного поведения. Для объяснения и смягчения их вины надобно припомнить, что в древней Руси при отсутствии публичного технического образования отец поневоле обучал сына только тому, что сам умел, или должен был отдавать сына другому мастеру, писать ученическую запись, нотариальный контракт о выучке, который ставил его сына в положение, близкое к холопу, дворовому человеку, между прочим, предоставлял мастеру – учителю право своего ученика «смирять, по вине смотря». Зная только быт и нравы нынешних мастерских, можно живо почувствовать печальный смысл этих юридически осторожных слов смирять, по вине смотря. Может быть, древнерусский отец, по-своему сложно понимая житейские пользы сына, и готов был на такое тяжелое условие, но против него должно было мятежно восставать простое материнское чувство, непривычное к сложным комбинациям и житейским софизмам, но умевшее говорить, когда приходилось на много лет бросать родного ребенка в чужой дом, на произвол чужой воли. Все это могло быть или должно было бывать. Зато без оговорок можно утверждать, что современное педагогическое чувство решительно против одного из основных приемов древнерусской методики домашнего воспитания. Это – известный прием, состоящий во внешнем действии на ум, волю и чувство посредством производимого битьем нервного ощущения. Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла; дщерь ли имаши, положи на ней грозу свою… Впрочем, как скоро дело дошло до дочери, у меня не хватает духа продолжать изложение тех изысканных формул, в которых выражали этот прием древнерусские педагогические руководства. Древнерусская педагогика, очевидно, много думала об этом воспитательном средстве, лелеяла его, возлагая на него преувеличенные надежды, как на «злобы искоренителя и насадителя добродетелей». Едва ли кто из нас по характеру полученного им воспитания поймет эту веру в чудодейственную силу педагогического жезла, т. е. простой глупой палки. Мы уже слишком далеко отодвинулись от понятий и нравов, питавших эту странную веру, чтобы понять ее, и нам остается только благодарить историю за свое непонимание. Впрочем, для устранения возможного недоразумения здесь, кажется, нужен исторический комментарий. Читая эти изысканные педагогические наставления, сводившиеся к одному общему правилу – как детей «страхом спасати, уча и наказуя», полезно помнить, что мы имеем дело с планом, а не с практикой домашнего воспитания. По жестокому педагогическому плану еще нельзя судить о суровости педагогии, даже о жестокости самих начертате- лей плана. Планометрическая, начертательная педагогия доводит иной воспитательный принцип или прием до крайних, практически невозможных, а только метафизически мыслимых последствий не по жестокости сердца, а просто в интересе логической последовательности; но эти излишества так и остаются в области метафизического мышления, знаменуя силу мысли, но не портя жизни. Дело в том, что педагоги при составлении педагогической программы только размышляют о детях, а при ее исполнении еще и видят их, т. е. любят, потому что видеть детей и любить их – это одно и то же, два неразлучные психологические акта. На такое объяснение древнерусской теории педагогического жезла наводит одна обмолвка древнерусских воспитательных руководств, из которой видно, что они смотрели на телесное наказание детей как на воспитательно-гигиеническую операцию, как бы дополнительное гимнастическое средство. «Любя сына, – читаем мы там, – учащай ему раны, ибо от жезла твоего он не умрет, а еще здоровее станет». Известно, что любящая рука бьет не больно и, во всяком случае, больнее бьет того, кому принадлежит, чем того, на кого поднимается.

Гораздо плодотворнее был другой прием древнерусской педагогии – живой пример, наглядный образец. Древнерусская начальная общеобразовательная школа – это дом, семья. Ребенок должен был воспитываться не столько уроками, которые он слушал, сколько тою нравственною атмосферой, которою он дышал. Это было не пятичасовое, а ежеминутное действие, посредством которого дитя впитывало в себя сведения, взгляды, чувства, привычки. Как бы ни была неподатлива природа питомца, эта непрерывно капающая капля способна была продолбить какой угодно педагогический камень. На это и рассчитан был порядок домашней жизни, как его рисовали в идеальной схеме древнерусские моралисты. Это была известная среда обычая и обряда, веками сложенная, плотная и чинная, массивная бытовая кладка. Все здесь было обдумано и испытано, выдержано, размерено и разграничено, каждая вещь положена на свое место, каждое слово логически определено и нравственно взвешено, каждый шаг разучен, как танцевальное па, каждый поступок предусмотрен и подсказан, под каждое чувство и помышление подведена запретительная или поощрительная цитата из писания или отеческого предания, все эти шаги, помышления и чувства расписаны по церковному календарю, – и человек, живой человек с индивидуальною мыслью и волей, с свободным нравственным чувством, двигался по этому церковно-житейскому трафарету автоматическим манекеном или как движется шашка под рукой искусного игрока по разграфленной на клетки доске. При таком общем направлении жизни и при тогдашних образовательных средствах семьи воспитанию грозила опасность уклониться от указанного ему пути, погасить дух обрядом, превратить заповеди в простые привычки и таким образом выработать автоматическую совесть, нравственное чувство, действующее по памяти и навыку, выдержку, при которой знают, как поступить, прежде чем подумают, для чего и почему так поступают.

Конечно, священник мог ослаблять такое направление домашнего воспитания. Вся семья ежегодно бывала у него на духу; здесь он мог проверять и исправлять результаты воспитания, указывать, как вносить живую душу в механическую выправку совести. Это был своего рода инспекторский смотр домашнего воспитания, ибо весь приход составлял как бы одну школу, распадавшуюся на размещенные по домам параллельные классы, общим надзирателем и руководителем которых был приходский священник. И помимо исповеди родителям внушалось «советоватися с ним часто о житии полезном», как учить и любить детей своих. Древнерусских воспитателей трудно упрекнуть в излишнем доверии к природе человека, ее силам и влечениям. Напротив, они направляли свои усилия к тому, чтобы выбить из питомца свою волю, заменив ее послушанием установленному порядку жизни. Очевидно, они рассчитывали свой план на слабейшие силы, брали за единицу измерения достижимых успехов худший из возможных субъектов. Это понятно: семейная школа не могла выбирать воспитательный материал, потому что все члены семьи имеют одинаковое право существования и одинаковую воспитательную цену и за всех одинаково отвечает глава семьи. В этом существенная разница домашнего воспитания от публичной школы: последняя может выбирать и равнодушно бросать отсталых или негодных; это своего рода учебный лагерь, для которого один солдат в строю нужнее десятка пациентов в повозке «Красного Креста».

Таков план воспитания, как он развивался в древнерусских поучениях и как был сведен в общую программу в Домострое священника Сильвестра. А где же настоящая школа, публичное училище с книгами и другими орудиями грамотности, книжного учения? Домострой предполагает присутствие грамотных людей в составе древнерусской семьи, но не считает это необходимым и совсем умалчивает о такой школе. Грамотность не входила в состав общеобязательного воспитания как необходимое образовательное средство; она причислялась к техническим промыслам и рукоделиям, к «механическим хитростям», как выражались у нас позднее, и нужна была только на некоторых житейских поприщах, например для духовного и приказного чина. Так смотрит на книжное учение и современный Домострою Стоглав: он предположил устроить по всем городам книжные училища в домах избранных духовных лиц, которые учили бы детей духовенства и всех православных христиан «грамоте и книжному письму и церковному пению псалтырному и чтению налойному», чтобы эти ученики, пришедши в возраст, достойны были священнического чина. Здесь указаны и учебная программа, и специальное назначение этих училищ. Некогда древнейший русский летописец, говоря о любви кн. Ярослава I к книгам, написал превосходную страничку о душевной пользе книжного учения как источника мудрости. Позднее даже в азбуках проводилось строгое различие между книжною и истинною мудростью: «Не ищи, человече, мудрости, ищи кротости; аще обрящеши кротость, то и одолееши мудрость; не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит».

Эта-то некнижная мудрость древней Руси была поколеблена преобразовательным движением XVII и XVIII вв. и из сферы общественных отношений и интересов отодвинута была в тесные пределы домашней жизни или в состав личной нравственности. Старая домашняя школа со своими строениями стала архаическим украшением старомодной жизни. Возникли публичные школы с иноземными учителями, напечатаны грамматики, арифметики, геометрии; изданы законы об обязательном обучении духовенства и дворянства; грамотность, цифирь и геометрия объявлены были необходимыми элементами общего образования; заморские «механические хитрости» закрыли собою прежнюю приходскую и домашнюю науку душевного спасения. Русская мысль, ошеломленная крутым переворотом, весь XVIII в. силилась прийти в себя и понять, что с нею случилось. Толчок, ею полученный, так далеко отбросил ее от насиженных предметов и представлений, что она долго не могла сообразить, где она очутилась. Чуть не в один век перешли от Домостроя попа Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера. Такой переход можно было сделать только прыжками, а в области мысли прыжки совершаются всегда насчет логики и самообладания. Как всегда бывает в подобных случаях, русские преобразованные люди XVIII в., растерявшиеся от неожиданности и новизны своего положения, чтобы найтись в нем, принялись обсуждать не столько сделанный ими пробег, сколько собственное смутное ощущение, из него вынесенное. Вместо того, чтобы точно определить направление и протяжение пройденного пути, они, измеряя его степенью своей усталости, просто, без всяких измерений решили, что ушли бесконечно далеко, и тогда старая позиция, с которой они сорвались так поспешно, представилась им в туманной невозвратной дали. Мнения раздвоились: одни радовались, что так далеко ушли вперед; другие жалели, что вследствие далекого ухода стало невозможно вернуться назад. Но те и другие больше думали о том, что они так далеко ушли, чем спрашивали себя о том, куда пришли, и ни те, ни другие не могли отдать себе отчета в том, как совершился этот акробатический перелет. От одного склада понятий перешли к другому так порывисто и суетливо, что по пути растеряли и свои путевые впечатления и чувствовали себя в положении лунатика, который не понимает, как он попал туда, где очнулся.

Очнувшись, наши просвещенные лунатики прошлого века очутились в шумном водовороте самых важных идей и вопросов, какие когда-либо волновали образованное человечество. То было начало царствования Екатерины II. Ощущение дневного света было первым впечатлением очнувшихся, свободный вздох – их первым движением. Наиболее капитальные произведения европейского ума, которыми ознаменовался век свободного просвещения, почти уже все лежали на столе образованного читателя. Идеи и вопросы, которыми авторы этих произведений поразили читающий мир, не были внезапным откровением свыше, озарившим европейскую мысль. Они имели достаточную историческую подготовку, выработались из продолжительных усилий европейского ума и сердца, подсказаны были застарелыми, наболевшими язвами европейского общежития, запутавшегося в собственных противоречиях. Несмотря на блеск новизны, они очень последовательно и органически выросли из европейского прошлого, хотя не только пораженные ими читатели, но и сами авторы не всегда подозревали глубоко сокрытые исторические корни тезисов и проблем, одинаково круживших головы тем и другим. Но когда эти творения попали в пределы великой Восточно-Европейской равнины, на эту культурную tabularasa, какою она представлялась западноевропейскому и даже иному туземному просвещенному взгляду, эта смелая литература показалась здесь настоящим откровением свыше, своего рода новою легендарною Голубиною книгой, упавшею с неба после проливного дождя и дававшею простые и ясные ответы на все мудреные мировые вопросы, какие целые века мучили и сушили ум и сердце человека. В этой литературе смело ставился и разрешался и вопрос о воспитании. Новые педагогические воззрения также имели тесную связь с ходом европейского образования, хотя иногда являлись нетерпеливым и запальчивым его отрицанием. В основе этих воззрений явственно сквозили высказанные еще в конце XVII в. идеи старика Локка. Европейской культуре редко доводилось выносить такие насмешки над собой, какою была его книга о воспитании. В своих университетах и в школах поменьше и пониже она целые века громоздила сложное и с виду величественное здание школьной учености с ее мудреными доктринами, диспутами, диссертациями, теориями, цитатами, комментариями, а великий английский мыслитель, творец одной из самых глубоких теорий познания, в легкой, совсем неученой книжке повалил это громоздкое здание, возвестив, что молодому английскому джентльмену все это излишне и непригодно, а нужны ему самые простые вещи: нетолстая и нетеплая одежда, простая пища, приученные к холоду ноги, жесткая постель, свежий воздух, здравый рассудок, знание людей и природы, привычка молиться Богу утром и вечером, правдивое сердце и тому подобные принадлежности благовоспитанного и добродетельного человека. Казалось, стоило только немножко подумать, чтобы тотчас придумать все эти умные и понятные вещи, до которых, однако, лишь теперь додумалась европейская мысль умом одного из своих величайших мыслителей. Эти идеи и советы развивались писателями XVIII в., касавшимися вопроса о воспитании. Еще в царствование Елизаветы русский образованный учитель мог прочитать у Дюкло в его известных Considerations sur les moeurs de cesiecle замечательные мысли: «У нас много выучки, но мало воспитания; из нас образуют ученых, всевозможных художников; но еще не надумались образовать людей, т. е. воспитывать их друг для друга, полагать общее воспитание в основу всякого частного обучения». Задачи нового воспитания поставлены были прямо: здоровое и стройное развитие физических и духовных сил человека вместо беспорядочного многоучения, благовоспитанность вместо учености, нравственный такт и живое понимание действительности взамен устарелых грамматик и риторик. Смелая педагогия! – подумаешь невольно: она шла уверенными шагами к тому, о чем только со вздохом мечтают современные родители и воспитатели в своих уединенных размышлениях. Кажется, такая смелость имела некоторое отношение ко взгляду на духовную природу человека, сложившемуся в прошлом веке и нашедшему себе блестящее философское выражение в знаменитом Трактате об ощущениях Кондильяка (1754 г.). Продолжая и поправляя Локка, этот философ предпринял проследить зарождение и рост духовной жизни человека от простейших чувственных восприятий до самых сложных операций духа. Этот процесс схематически изображен в виде одухотворенной статуи с готовыми действовать органами чувств, но еще без содержания. Эта живая организованная пустота постепенно наполняется, соприкасаясь со внешним миром, который возбуждает ее дремлющие чувства. Из воспринимаемых внешних впечатлений образуются ощущения и идеи, а последовательным сцеплением тех и других сплетаются все духовные состояния и отправления, из простейшего акта выходит более сложный, низшая способность производит высшую, и из этой постепенно самоосложняющейся работы чувств складывается вся жизнь человеческого духа. Став около этой пробуждающейся от первобытной летаргии статуи, педагог без труда мог сообразить, какое употребление надлежало сделать из вскрытой философом физиологии духа. Педагогии оставалось овладеть функциями этого самоодушевляющегося психологического прибора, подставить ему целесообразно подобранные внешние впечатления – и из статуи выходил готовый методологический человек, как на заводе отливается бронзовое изображение по данной художником модели. Может быть, педагогия XVIII в. потому и была так смела, что Локк и Кондильяк так наглядно раскрыли весь процесс психологической отливки человека, а Локк к тому же построил такую художественную педагогическую модель.

Нет ничего удивительного в том, что умная и образованная женщина, вступившая на русский престол в 1762 году, поспешила подумать о воспитании юношества: кому же, прежде всего, и подумать о таком важном предмете, как не женщине умной и образованной? Екатерина очень хорошо поняла сущность новых педагогических мнений, бродивших тогда на Западе и отражавшихся в ее любимых книгах. При специальном обучении должно быть общее воспитание, подготовляющее к гражданскому общежитию; это воспитание должно быть сосредоточено на разработке нравственного чувства; это дело должно взять в свои руки само государство. Такие мысли Екатерина высказала потом в своем Наказе. Школы, которые она нашла в России, могли только поддерживать ее помыслы и заботы об устройстве нового воспитания. Некогда Петр Великий, сидя на новоспущенном корабле со своими сотрудниками, размечтался вслух о том, как науки, покинув древнюю родину Грецию, обойдут мир и, наконец, совьют себе прочное гнездо в России. Но приюты, приготовленные им для приема наук, после его смерти, казалось, перестали ждать так радушно приглашенных им в гости всемирных странниц. В университете при Академии наук лекций не читали, но студентов секли. В Морской академии, устроенной для благородного шляхетства, училась такая беднота, которая, за неимением сапог, не могла ходить в классы. Новорожденный Московский университет едва начинал дышать и еще весь жил в своем будущем. С президентом Академии художеств И.И. Бецким, внимательно изучившим учебное дело за границей, Екатерина задумала целую систему «воспитательных училищ», которая должна была сетью покрыть всю Россию. Тому же Бецкому поручено было разработать и исполнить задуманный план. Он изложил общие начала нового воспитания в докладе под заглавием: Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества. Эту педагогическую теорию, созданную веком и мало еще где испытанную на деле, краткая надпись Быть по сему превратила в простой закон Российской империи от 12 марта 1764 г. Эти общие начала потом переложены были в статьи Устава сухопутного корпуса 1766 г. и подробно развиты в приложенных к нему в виде руководства Рассуждениях о установлении корпуса, и этот ряд учено-педагогических трактатов вместе с уставом объявлен был «неподвижным законом» к точному и непременному исполнению. Казалось, никогда еще власть не подходила так близко к ученой мысли, и впервые ученая мысль становилась властью.

Воспитательный план, проведенный в этих и других педагогических трудах Бецкого, сам по себе довольно прост. Усилия и средства, потраченные со времени Петра I на обучение наукам и художествам, принесли мало добрых плодов. Причина не в недостатке способностей у народа, а в выборе непрямых путей к цели. Многие быстро и отлично успевали в науках, но еще быстрее погружались в прежнее невежество, потому что не могли или не умели ни продолжить, ни применить приобретенных знаний. Беда в том, что изучению наук не сопутствовало «добродетельное воспитание», без которого ждать прочных успехов в науках – суетная надежда, ибо опытом дознано, что «один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина» и не предохраняет от пороков, которые делают научные успехи бесплодными и даже иногда вредными. Итак, «корень всему злу и добру – воспитание». Путь к цели – создать воспитанием, «так сказать, новую породу, или новых отцов и матерей», от которых бы пошли в бесконечный ряд дальнейших поколений непрерывною нитью предания правила истинной благовоспитанности. Имея в виду эту великую цель, следует завести для детей обоего пола не простые школы, а воспитательные училища и принимать в них детей не старше шестого года, когда в дитяти пробуждается сознание: позднее становится уже неисправим худой нрав, которым успело заразиться дитя. Припомним, что живую статую Кондильяка педагогия должна захватить раньше, чем грешный внешний мир успеет начать над ней свою опасную воспитательную работу. В училище питомец безысходно остается до 20 лет, не имея ни малейшего общения с внешними людьми, даже с ближайшими родственниками видаясь изредка только в училище, и то на глазах у начальства. Главное воспитательное средство – чтобы питомец «непрестанно взирал на подаваемые ему примеры и образцы добродетелей». Эти примеры и наставления воспитателей должны вселить в него страх божий, укрепить в сердце похвальные склонности, привить навыки к трудолюбию, благопристойности в словах и поступках, учтивости, сострадательности к бедным и несчастным, приучить к домостроительству, к опрятности и чистоте. Таковы элементы доброго воспитания, добродетели прямого гражданина, полезного члена общества. Что касается просвещения разума науками и художествами, то выбор их надобно предоставить самому питомцу, его охоте; его душевные склонности здесь важнее всех других соображений; неволей здесь ничего не добьешься. Но благовоспитанный гражданин должен быть и здоровым, живым человеком с крепким сложением, бодрым духом и веселым нравом. Поэтому в школе должны быть чистый воздух, здоровая пища, невинные игры и забавы и не должно быть ничего, что нагоняет «скуку, задумчивость и прискорбие».

Все это было ново и непривычно для многих в прошлом веке, и вместе кажется все так легко и просто. Но прост только план дела, а не самое дело. Процесс оживления статуи легче воспроизвести психологическим анализом, чем повторить педагогическим опытом. Ставилась трудная педагогическая проблема: по мысли Бецкого, задача педагогии – в юности научить тому, что должно делать в зрелых летах. Но ведь для этого придется либо школьную юность продлить до зрелых лет, либо зрелые лета начать прежде минования юности. В первом случае питомец перерастет свою школу, а во втором – школа обгонит его рост. Следует воздать должное нашим педагогам прошлого века, подобным Бецкому: надобно было иметь много любви к людям, много веры в свое дело, чтобы взяться за разрешение такой задачи с надеждой на успех. Из всех педагогических опытов, исполненных Бецким, наиболее обдуманным является устав обновленного им сухопутного кадетского корпуса с приложенными к нему рассуждениями. Этот корпус должен был стать образцовым воспитательным учреждением, приспособленным к общественному и государственному положению русского дворянства. Посмотрим, как здесь разрешалась педагогическая задача, так смело поставленная.

Затруднение являлось при первом же шаге. Новое воспитание строилось на естественности и непринужденности, а начиналось актом не совсем естественным и довольно насильственным: 5—6-летний ребенок на целых 15 лет совершенно вырывался из семьи. Отдавая детей в корпус, родители обязывались подпиской до окончания курса не требовать их обратно «отнюдь ни под каким видом», даже во временный отпуск. Семья должна была знать свое дело – поставить в школу пустую человекообразную статую с здоровыми органами чувств и терпеливо ждать, когда школа воротит ей здорового человека с полным гуманным содержанием. Весь курс делился на пять трехлетних возрастов. В первом ребенка встречала взамен натуральной педагогическую мать в лице воспитательницы. При комплекте возраста в 120 человек у каждой воспитательницы было по 12 питомцев; весь возраст состоял из 10 педагогических семей, только без отцов. В двух дальнейших возрастах дети становились под руководство педагогических отцов без матерей. Состав семей становился сложнее, и потому число их уменьшалось: во втором возрасте их полагалось 8 по 15 детей в каждой, в третьем – 6 по 20 детей. В двух последних возрастах дети превращались в молодых людей, и семейный строй воспитания кончался, начиналась подготовка к обществу и к службе; в пятом возрасте кадет по уставу должен был «зрело рассуждать, какое бы для себя избрать состояние в обществе на великом театре света». При переходе в четвертый возраст кадеты расходились на два отделения: одни готовились к военному званию, другие к гражданскому. Военные кадеты соединялись не в семьи, а в роты, отцы-воспитатели сменялись командирами, ротными капитанами, поручиками-инструкторами и вместе воспитателями, прапорщиками- учителями наук. У гражданских кадетов были свои руководители, общий инспектор для обоих возрастов и особые профессоры-воспитатели и преподаватели для того и другого возраста.