Полная версия:

Homo sapiens под микроскопом

Андрей Киясов

Homo sapiens под микроскопом

ПРЕДИСЛОВИЕ или Для чего и для кого я это написал

С детства мне казалось, что биология – это самая интересная и увлекательная из наук. Я не знаю, откуда взялась эта любовь к биологии, поскольку мои родители, Нина Ивановна и Павел Павлович Киясовы, были нефтяниками, и никто из родственников не был связан с биологией, за исключением двоюродной тетушки, работавшей врачом. В моем детстве не было интернета, поэтому основным источником информации были книги, которые я на время брал у Надежды Николаевны Красильниковой, учителя биологии, являющейся к тому же другом нашей семьи. До сих пор помню переплеты книг «Биология» (К. Вилли)[1] и «Гомункулус» (Н. Н. Плавильщиков)[2]. Эти книги, на мой взгляд, не потеряли актуальности и сегодня. Именно поэтому мне захотелось написать книгу в помощь учителям биологии и школьникам, а также всем тем, кто хочет больше узнать о тонком строении человеческого тела.

После окончания школы я намеревался поступать на биологический факультет МГУ, куда в качестве вступительного экзамена надо было сдавать четыре предмета, одним из которых была математика. Тетушка моей мамы Егорова Екатерина Александровна, долгие годы проработавшая учителем математики в поселке Развилка, что в нескольких километрах от московской кольцевой дороги, проверила мои математические знания и вынесла вердикт, что сдать математику для поступления в МГУ мне будет непросто. Но я учился в физическом классе с десятью уроками физики в неделю, поэтому замена вступительного экзамена с математики на физику давала мне возможность поступать в медицинский. Вот так я впервые очутился в Казани. Сдав на отлично физику с биологией и на хорошо – химию с сочинением, в допонение к пятерошному школьному аттестату я набрал в сумме 23 балла, но не прошел по конкурсу. Пришлось год проработать арматурщиком на заводе железобетонных изделий в родном городе Бугульма. Наивный бугульминский мальчик не сомневался в честности и объективности приемной комиссии. Отрезая и сваривая арматурные прутки, я думал о том, как встать в один ряд с гениальными ребятами, обошедшими меня в конкурсной процедуре вступительных экзаменов. Розовые очки упали, и наступило разочарование, когда через год я стал студентом педиатрического факультета Казанского меда. Поэтому всем противникам ЕГЭ могу сказать, что конкурсный отбор абитуриентов по результатам единого государственного экзамена намного честнее и справедливее, чем вступительные экзамены, проводимые самостоятельно вузами. Так что эта книга еще и для тех, кто не смог сразу поступить – чтобы не отчаивались.

Как ни странно, в стенах мединститута я не изменил своей детской любви к биологии. Во-первых, медицина – это лишь часть биологии, изучающая человека и его недуги и помогающая людям предотвращать и излечивать болезни. Во-вторых, со второго курса мне повезло быть вовлеченным в орбиту знаменитой казанской нейрогистологической школы, которая всегда находилась на стыке биологии и медицины. Кафедра по праву гордится тем, что на ней работали такие корифеи российской и советской гистологии, как К. А. Арнштейн, А. С. Догель, А. Н. Миславский и Б. И. Лаврентьев. Поэтому, получив диплом врача с отличием, я с радостью поступил в аспирантуру на кафедру гистологии Казанского медицинского института. Пройдя все ступени преподавательской карьерной лестницы, на рубеже веков возглавил кафедру анатомии Казанского государственного медицинского университета. К слову сказать, и в истории кафедры анатомии хватало корифеев – П. Ф. Лесгафт, В. Н. Тонков и В. Н. Терновский в разные годы возглавляли эту кафедру. Во время преподавания студентам гистологии и анатомии у меня складывалось впечатление, что два наиважнейших морфологических предмета базового медицинского образования постепенно становятся вещью в себе. Заучивание студентами множества терминов и требование к ним со стороны преподавателей знания фактов, не имеющих большого значения, превращает гистологию и анатомию лишь в барьер, который студент-медик должен преодолеть. Поэтому у моей книги есть еще одна цель: она является попыткой посмотреть на базовые предметы медицинского образования с другой стороны, снять с них тлен ветхости и занудства. Надеюсь, что книга будет полезна не только студентам, но и преподавателям медицинских вузов.

Кафедра гистологии и кафедра анатомии медуниверситета, на которых я работал до 2012 года, были основаны в стенах Казанского Императорского университета. Два университета – Казанский и Харьковский – были открыты одновременно по указу императора Александра I в 1804 году, когда на всю российскую империю были лишь Московский (1755 г.) и Дерптский (1802 г.) университеты. Сто двадцать шесть лет в Казанском университете существовал медицинский факультет (сначала – отделение врачебных наук). Он был выделен в отдельный медицинский институт в 1930 году. Здания, в которых располагались кафедры медицинского факультета университета, были переданы институту, но физически они никуда не делись и до сих пор являются внутренней частью архитектурного ансамбля Казанского университета. Таким образом, вся моя научная и преподавательская жизнь проходила в непосредственной близости от главного здания Казанского университета, который в 2010 году стал называться Казанским федеральным университетом. Я каждый день приходил на работу во двор университета, поэтому, когда в 2012 году мне предложили возглавить проект по созданию нового института в КФУ, я согласился. Новый Институт фундаментальной медицины и биологии был проектом возрождения медицинского образования и науки на платформе современных биологических знаний. Самым важным было последнее – новые биологические знания. Закончился международный проект «Геном человека», наступила новая постгеномная эра, но медицина буксовала и не использовала поток новых знаний по биологии человека. Отсутствовало главное – связка между биологами и медиками. Эту связку и планировалось создать в рамках нового гибридного института. За два года институт стал драйвером развития всего Казанского федерального университета и инициатором приоритетного направления развития университета «Биомедицина и фармацевтика» в рамках программы повышения конкурентоспособности российских вузов. За пять лет была создана мощная платформа развития персонализированной медицины, и мы вошли в число 500 лучших вузов мира в области медицины и биологии по версии двух мировых рейтинговых агентств. Самым главным достижением первых лет существования института стала «медицинизация» биологов, и они осознали, как их научные разработки могут стать полезными в медицине, то есть могут быть транслированы от лабораторного стола к постели больного. Поэтому очень надеюсь, что книга будет полезной и для студентов-биологов.

Приоритетное направление «Биомедицина и фармацевтика» приобрело свой вектор развития, который мы определили как «Трансляционная 7Р-медицина». Английская буква «P» обозначает конкретные направления и задачи развития постгеномной медицины. Термин «4P-медицина» предложил американский ученый Лерой Эдвард Худ[3]. С его мнением трудно не согласиться, так как первая Р – это персонализированная (personalized) медицина, то есть лечить надо не болезнь, а больного. С другой стороны, не менее важно предвидеть или предсказать (predictive), а значит, иметь возможность предупредить (preventive) развитие болезни. Именно эти три «Р» изначально были предложены Л. Худом. Но задолго до развития геномной медицины было понятно, что «современная метода лечения такова, что прежде всего сам больной должен энергически помогать врачу в его усилиях. А это может быть достигнуто лишь в том случае, когда больной вполне сознает, в чем заключается его болезнь, и сам всеми зависящими от него средствами устраняет то, – что может содействовать ее развитию» (М. Е. Салтыков-Щедрин)[4]. Поэтому четвертая «Р» обозначает участие пациента (participatory) на всех этапах сохранения здоровья. Три дополнительные «Р» Казанского федерального университета направлены на обеспечение здравоохранения кадрами (provide) для постгеномной медицины, на опережающую разработку (preemtive) новых диагностикумов и лекарств, которые должны быть эффективны вне зависимости от физического нахождения пациента в клинике или дома (point of care). Поэтому в этой книге вы найдете примеры индивидуальных особенностей пациентов, мимо которых не должен проходить врач.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в наши планы развития. Думаю, всех поразила вопиющая биологическая безграмотность, когда в одночасье все стали «корифеями» вирусологии, иммунологии и медицины, с легкостью используя научные термины без понимания сути обсуждаемого вопроса. Сразу на ум приходили слова В. Вересаева: «Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организма; а между тем могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого ничтожного, колесика в часах?» (Викентий Вересаев)[5]. Вот об этих колесиках написано данное руководство пользователя организмом человека разумного, и направлено оно на повышение биологической и медицинской грамотности каждого, кто может читать. Более того, задачу повышения биологической грамотности мы внесли в программу развития университета в рамках запущенной правительством РФ программы «Приоритет 2030». Буду чрезмерно рад, если человек, далекий от биологии и медицины, поймет, как устроены и как взаимосвязанно работают клетки и все части его организма.

И наконец, если кто-то посчитает, что при изложении некоторых разделов я что-то слишком упростил и отступил от наукообразия, то отвечу ему словами великого русского писателя: «Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?» (Александр Иванович Герцен)[6]. Не побоюсь показаться нескромным, но мне кажется, что из категории учащихся я перешел в категорию выучившихся, по крайней мере, в той части биологии и медицины, которая рассматривается в этой книге.

Первыми читателями данной рукописи были мои дочери Вера и Валерия. Несмотря на разницу в возрасте и научных регалиях (Вера – дипломированный врач, защитившая во Франции PhD, а Валерия через два года оканчивает школу, увлекается биологией и очень хочет стать врачом), обе дочери сказали, что тексту не хватает рисунков. К счастью, я нашел два бесплатных сайта с биомедицинскими векторными иллюстрациями (https://smart.servier.com/ и https://biorender.com/). Практически все рисунки в книге, кроме нескольких черно-белых, нарисованных мною, сделаны при помощи векторной графики первого из перечисленных сайтов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩНОСТИ И НЕМНОГО НЕРВНЫХ ЧАСТНОСТЕЙ

Кто я? (эукариот и клетка)

Есть три формы жизни.

Неклеточные формы жизни – это вирусы. У вируса есть только оболочка, окружающая дезоксирибонуклеиновую (ДНК) или рибонуклеиновую кислоту (РНК). Нуклеиновая кислота – это шпаргалка, в которой записана структура белка оболочки вируса. У вируса нет специального аппарата для выработки своих вирусных белков. Для этого вирусы используют ресурсы клетки.

Вирусы – внутриклеточные паразиты. Вирус залезает в клетку для размножения, чтобы из одного себя сделать сотню подобных. У каждого вируса есть свои любимые клетки-хозяйки, где он может размножиться. Вирус гепатита размножается только в клетках печени, а вирус гриппа – внутри эпителия трахеи. Внутри клетки вирус теряет свою оболочку. Из одной копии нуклеиновой кислоты образуются сотни одинаковых копий-шпаргалок. По записям в этих шпаргалках зараженная клетка-хозяйка, как безропотный раб, синтезирует вирусные белки. Вирусные белки окружают многочисленные новые вирусные нуклеиновые кислоты. Внутри клетки образуется сотня вирусов. Нафаршированная вирусами клетка не может нормально функционировать и погибает. Сотни вирусов выходят на свободу, чтобы заселиться и размножиться в новых клетках зараженного организма или переселиться для размножения в новый организм.

Для неклеточной формы жизни, или вирусов, нужны клетки, или клеточные формы жизни. Во всех клеточных формах жизни внутри клеток есть специальные маленькие органы – органоиды. У клеток наследственная информация записана в ДНК. ДНК может свободно лежать среди других органоидов, но может быть упакована в «конверт», который называют ядром клетки. Ядро по-гречески – карион (κάρυον). Клеточные формы жизни, у которых ДНК не запечатано в конверт, то есть нет ядра, называют доядерными клетками, или прокариотами. Те клетки, у которых есть ядра, – эукариоты.

Я и вы – эукариоты. Все живые существа вокруг нас, кроме бактерий, – тоже эукариоты, и каждого как-то называют. Меня зовут Киясов Андрей Павлович. Первое слово – фамилия – это общее имя семьи, где я родился. Второе слово – имя, которое дали мне родители, и этим я отличаюсь от моего брата Виктора. Третье слово – отчество, которое досталось и мне, и моему брату от имени нашего отца. Хорошо, что в России короткие полные имена и мы не перечисляем многочисленных предков, как в Испании. Мало кто сможет с первого раза запомнить полное имя художника Пабло Пикассо: Пабло Диего Хозе Франциск де Пауло Хуано Непомукено Криспиан Криспино дела Сантисимо Тринидад Мартиро Патрисио Руиз Пикассо. У меня, у вас, у Пикассо и у восьми миллиардов людей, живущих на Земле, есть еще одно общее имя. Нас всех объединяет видовое имя. Всех нас зовут: Эукариот, Животное, Многоклеточное, Хордовое, Позвоночное, Млекопитающее, Примат, Гоминид, Человек, Человек разумный.

Что означает каждое слово в нашем биологическом видовом имени?

Эукариот означает, что мы относимся к клеточным формам жизни, и у нас в клетках есть ядро.

Животное. В живом мире эукариотов выделяют несколько царств. Самые большие – это царство растений и царство животных. Мы с вами относимся к царству животных.

Многоклеточное. В царстве животных есть существа, все тело которых состоит лишь из одной клетки – это одноклеточные. Все, у кого клеток в теле больше, чем одна, как у нас с вами, – это многоклеточные.

Перед тем, как двигаться дальше по нашему видовому имени, поговорим о клетке, раз уж мы многоклеточные. О других словах из нашего видового имени и о том, что они обозначают, я расскажу позже, в других частях этой книги.

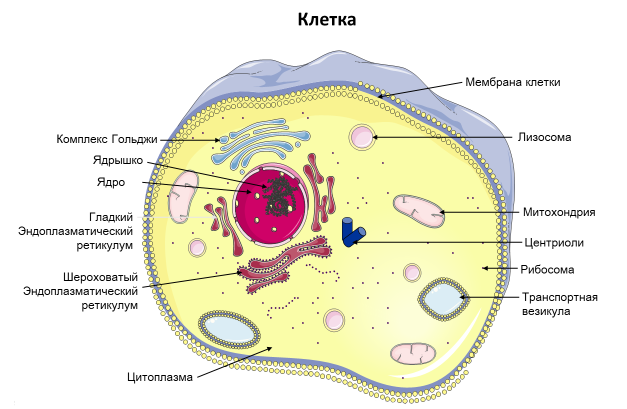

Клетки – это универсальные кирпичики, из которых построены все наши органы (рисунок 1).

Рисунок 1. Клетка

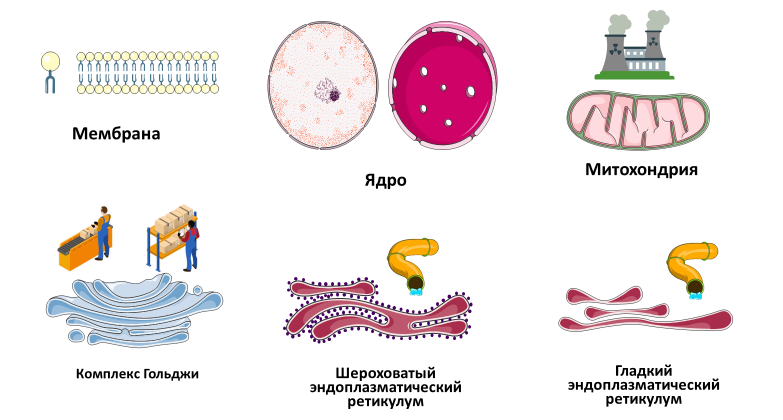

Все клетки разные, и их можно сравнить с заводами по производству белков, жиров и углеводов. Три главных компонента клетки (завода):

1) ядро (заводоуправление);

2) цитоплазма (территория завода);

3) мембрана клетки (забор на границе завода).

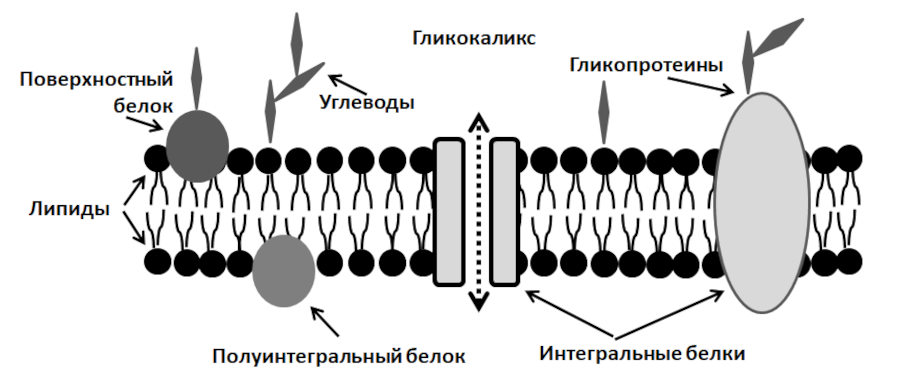

Граница, или мембрана, построена из двойного слоя липидов, или жиров. Почему мембрана сделана двойной? Потому что молекула липида состоит из двух частей: головки и хвостика. Головка «любит» воду, то есть гидрофильная: гидро (ὕδωρ) – вода, филия (φιλία) – любовь (рисунок 2). Если жир, например, подсолнечное масло, налить на воду, то на ее поверхности образуется пленка, при этом с водой будут контактировать головки, а наверх будут смотреть хвосты молекул жира подсолнечного масла. Хвостики боятся воды, они гидрофобны. Если бы вода была только снаружи или только внутри клетки, то можно было бы обойтись одним слоем липидов. Но вода есть и внутри, и снаружи клетки, к ней направлены головки липидов, а их хвосты прячутся внутри, за головками. Так получается двойной липидный слой, образующий мембраны клеток.

Рисунок 2. Молекула липида

Мембрана – не неприступная стена. Через мембрану происходит экспорт и импорт различных продуктов из и внутрь клетки. Через мембрану клетка взаимодействует с соседями и окружающей средой. Для этого в мембрану встроены белки и углеводы. Они, как айсберги в океане, плавают в двойном липидном слое мембраны (рисунок 3).

• Интегральные белки проходят через оба липидных слоя и формируют каналы.

• Полуинтегральные белки «погружены» только во внутренний, а поверхностные белки – только в наружный липидный слой.

• Комплексы белков и углеводов называют гликопротеинами.

Гликопротеины, покрывающие клетку снаружи, образуют гликокаликс – «сладкую толстую кожу клетки» (от греч. γλυκός – сладкий и лат. сallum – толстая кожа).

Рисунок 3. Мембрана клетки

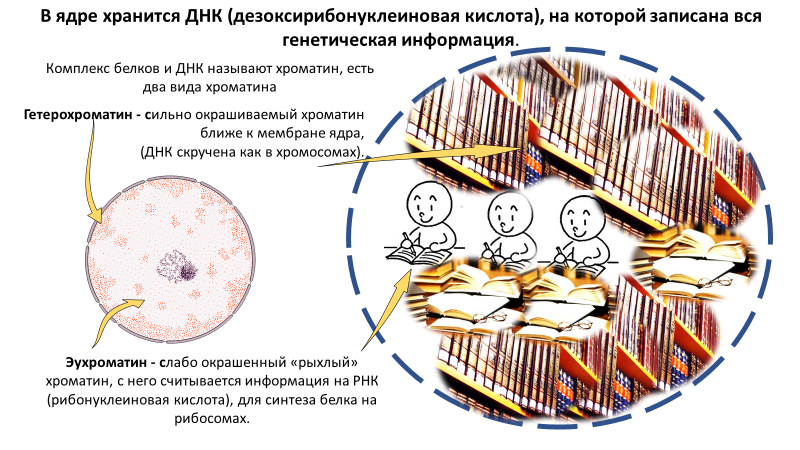

Второй важный компонент клетки – это ядро (рисунок 4), которое и отличает нас от бактерий-прокариотов. Для изучения строения органов и тканей делают тонкие срезы, окрашивают их и рассматривают под микроскопом. Чаще всего срезы окрашивают основным красителем гематоксилином и кислым эозином. Основной краситель – синего цвета, а кислый – розового. Основной краситель связывается с кислотами, а кислый со щелочными структурами клеток. В ядре хранится вся генетическая информация в виде дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК. ДНК – это кислота, поэтому с ней связывается и окрашивает ее основной краситель, то есть у содержимого ядра «любовь» к основным красителям – базофилия. Ядро приобретает синий цвет красителя.

В ДНК записана вся наша наследственная информация о цвете волос, глаз, росте и обо всем остальном. Это очень похоже на книгу. В любой книге, если это не комикс, есть информация, записанная с помощью слов и предложений. У книги есть переплет, удерживающий страницы, а в ядре роль переплета для ДНК играют специальные белки. При переезде книги одного автора, как правило, упаковывают в отдельные коробки. ДНК во время деления клетки упаковывается не в коробки, а в хромосомы. Когда вы перевезли книги в другое место, вы вынимаете книги из коробок и раскладываете по полкам. После деления клетки хромосомы (коробки) больше не нужны, и ДНК, как книги на полках, равномерно распределяется в ядре в виде хроматина. Если «книги» просто стоят плотно на полках и их не читают, то это гетерохроматин – плотно упакованная ДНК. Когда вы читаете и конспектируете книгу, вы переписываете это на листы бумаги. С ДНК информация переписывается не на бумагу, а на рибонуклеиновую кислоту (РНК). Участки хроматина, с которых информация переписывается на РНК, можно сравнить с открытой книгой, такой хроматин рыхлый и слабо окрашенный, и его называют эухроматин. Часть информации из заводоуправления – ядра – в виде РНК поступит в цитоплазму, то есть в цеха завода. Другая часть останется в ядре. Область, где в ядре хранится РНК, называют ядрышком.

Рисунок 4. Ядро клетки

Чтобы информация в виде РНК попала в цитоплазму, она должна пройти через мембрану ядра. Поэтому в мембране ядра есть отверстия – поры. Любая мембрана в клетке устроена так же, как наружная мембрана, то есть состоит из двойного слоя липидов. Отличие ядра в том, что у него не одна, а две мембраны. На наружной мембране много рибосом, и она переходит в шероховатый эндоплазматический ретикулум. Рибосомы и ретикулум – это уже части третьего компонента клетки – цитоплазмы (рисунок 5).

Цитоплазма – это та часть клетки, где происходят основные процессы производства, упаковки и переработки клеточных продуктов. В жидкой среде цитоплазмы располагаются специальные маленькие органы – органоиды. Так же, как на заводе, где у каждого цеха своя функция, так и у всех органоидов функции разные. Органоиды на основании их строения можно поделить на две группы. Органоиды, у которых есть мембрана, – мембранные органоиды, а органоиды без мембраны – немембранные органоиды.

Рисунок 5. Мембрана и мембранные органоиды

Я уже упоминал один из мембранных органоидов – эндоплазматический ретикулум.

• Эндоплазматический ретикулум – это система мембранных трубочек, по которым транспортируются синтезируемые в ретикулуме вещества.

• Эндоплазматический ретикулум с рибосомами на поверхности – шероховатый эндоплазматический ретикулум. В нем синтезируются и транспортируются белки.

• Эндоплазматический ретикулум без рибосом – это гладкий эндоплазматический ретикулум. Он отвечает за синтез стероидов (жиров) и углеводов.

Все, что синтезируется в эндоплазматических ретикулумах, поступает в комплекс Гольджи – систему мембранных цистерн. Комплекс Гольджи – это место модификации, сортировки и упаковки веществ, наработанных клеткой или поступающих в нее.

С цистернами комплекса Гольджи связаны импортные, экспортные и предназначенные для внутреннего использования контейнеры, окруженные мембраной. Это тоже мембранные органоиды.

• Лизосомы содержат ферменты, это «внутренняя пищеварительная система клетки».

• Транспортные везикулы – это «мешки»:

а) отделившиеся от комплекса Гольджи и предназначенные на экспорт (экзоцитоз);

б) захваченные мембраной клетки и импортированные внутрь нее (эндоцитоз).

• Эндосомы – лизосома + экспортная транспортная везикула.

• Пероксисомы – специализированная лизосома, расщепляющая перекись водорода и жирные кислоты.

Еще один вид очень важных мембранных органоидов – это митохондрии.

Митохондрии – «энергетические станции» клетки, они вырабатывают аденозинтрифосфорную кислоту – АТФ.

• Митохондрии – это бывшие бактерии, усваивающие кислород (аэробные), которые поселились и прижились в клетках наших далеких предков.

• В них есть своя митохондриальная ДНК (все наши митохондрии и их ДНК мы получили от мамы).

• В них, как и в бактериях, есть свои рибосомы для синтеза белка.

• Они могут делиться.

• Митохондрии имеют две мембраны – наружную и внутреннюю.

• Внутренняя мембрана образует складки – кристы.

• На внутренней поверхности крист образуется АТФ – источник энергии для всех энергозависимых процессов внутри и вне клеток.

Помимо мембранных органоидов в клетке есть органоиды, у которых нет мембраны (рисунки 6 и 7). К ним относятся рибосомы, центриоли и цитоскелет.

Рисунок 6. Рибосомы и синтез белка

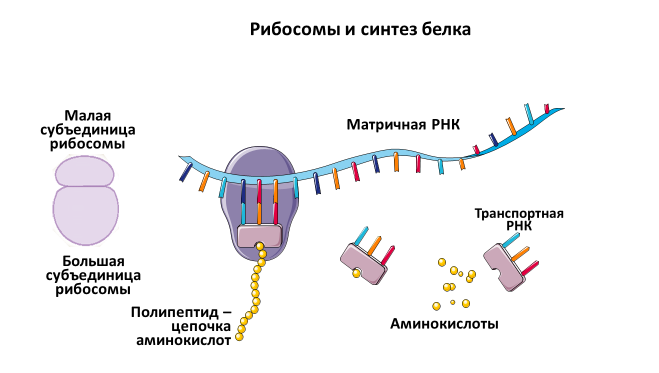

Рибосомы – это станок, где по чертежу матричной РНК синтезируются белки (рисунок 6).

• Рибосома состоит из белка и рибосомальной РНК. Запасы рибосомальной РНК хранятся в ядрышке ядра.

• У рибосомы две половинки – большая и малая субъединицы.

• Между субъединицами двигается чертеж будущего белка – матричная РНК – и идет процесс трансляции информации.

• Еще одна РНК – транспортная РНК – подтаскивает к рибосоме соответствующие чертежу аминокислоты, из которых синтезируется белок.

Рисунок 7. Цитоскелет и центриоли

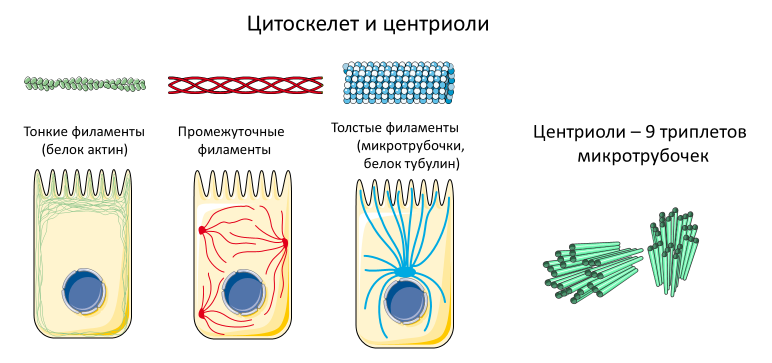

Центриоли – два цилиндра, образующие клеточный центр. Каждая центриоль состоит из 9 триплетов микротрубочек, а микротрубочки построены из белка тубулина. Центриоли – это «автомобили» для перевозки начальников (хромосом), сидящих в заводоуправлении – ядре. Когда вдруг количество управленцев удвоилось, а такое случается перед делением клетки, центриоли с помощью нитей под названием «веретена деления» перевозят хромосомы в разные стороны внутри клетки для формирования новых заводоуправлений или ядер. Кроме того, центриоли участвуют в образовании микроресничек и хвостика сперматозоида. А вот достаются они нам только от папы.

Таким образом, два органоида клетки достаются нам только от одного из родителей. Митохондрии – от мамы, а центриоли – от папы.

Цитоскелет. Для того чтобы иметь определенную форму и передвигаться в пространстве, у нас с вами есть скелет, основу которого составляют кости. У членистоногих костей нет, но есть скелет снаружи их тела – экзоскелет. У растительных клеток поверх мембраны клетки есть дополнительная оболочка, которую можно рассматривать как дополнительный экзоскелет.

В любой животной клетке для поддержания формы есть внутренний скелет – скелет клетки, или цитоскелет.

Цитоскелет – это разные по толщине нити различных белков, которые называют филаменты (от лат. filamentum – нить). Поскольку филаменты разные по толщине, то их так и называют – толстые, тонкие и промежуточные.