скачать книгу бесплатно

В отчете генерала Г.Г. Даниловича за 1896 г. читаем:

«Дарования великого князя Михаила Александровича и его всегда радушное отношение к учебным занятиям позволяют надеяться, что весь обширный и разносторонний учебный материал, указанный выше, может быть проработан с Его Императорским Высочеством в течение четырех лет – к осени 1900 г.»[23 - ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2125. Л. 14–14 об., 26 об.].

План занятий предусматривал подготовку великого князя к военной службе в артиллерии.

В день рождения императора Николая II 6 мая 1899 г. в жизни Михаила Александровича произошло знаменательное событие. Он был назначен флигель-адъютантом в свиту императора. Его сестра Ксения Александровна (1875–1960) записала в дневнике об этом торжественном моменте:

«День рождения Ники. 31 г. Встали в ?9 ч. Наблюдали за публикой, которая съезжалась в дворец на выход. В 11 ч. начался выход по всем залам, в которых никого не было и только в одной были все фрейлины! (Были в русских платьях.) Шла с Кириллом. После обедни – Миша и Андрей присягали. Миша отлично читал, только голос в начале совсем переменился. Он ужасно волновался, но этого не было особенно заметно. У меня были ужасные эмоции за него! Потом пели “Тебя Бога хвалим” без конца! – Затем огромный завтрак со всеми… Сидела между Мишей и д. Алексеем. /…/ Переоделись и поехали в Александр[овский] двор[ец]. Сидели с Мама у Аликс. (Она сидела наверху – в церкви во время службы.) В 3? уехали. Миша в блестящем настроении – так рад, что все кончилось! /…/ Когда приехали в Гатчину, пошел сильнейший дождь, но к вечеру прояснило. Обедали все дамы, Апрак и Барятинский. Смотрели потом из Папа верхн[их] комнат на иллюминацию в саду и фейерверк! Играли в bisigue. Легли в 12 ч.»[24 - ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 13. Л. 15–15 об., 16.].

Михаил Александрович также описал памятный день:

«Утром в 10? ч. мы все поехали в Большой дворец и церковь. После обедни я присягал, затем Андрей. Вышло все благополучно. Потом нас поставили в одну комнату, и мы со всеми проходящими здоровались. Потом был большой завтрак в большой зале. (Были все наши учителя.) В 3? ч. Мама, Ксения, Сандро (великий князь Александр Михайлович. – В.Х.), Беби и я поехали обратно в Гатчину. Приехавши, мы только успели объехать кругом озера, как полил сильный дождь. После чая прояснило. Беби, Jiocha и я поехали кататься на бензинке (имеется в виду автомобиль. – В.Х.) в Зверинце. В 8 ч. был обед, были: гр. Кутузовы, Е[катерина] Сергеевна, Апрак, кн. Барятинский. Погода была теплая»[25 - ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 15. Л. 70 об.].

Неразлучные друзья великие князья Михаил Александрович и Андрей Владимирович часто вместе проходили занятия по военной подготовке, участвовали в полевых учениях и военных маневрах.

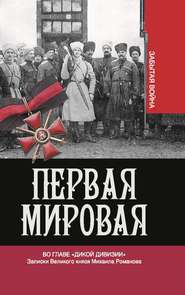

Великий князь Михаил Александрович в парадной форме с орденом. 1897 г.

В 1899 г. неожиданно от туберкулеза умер цесаревич великий князь Георгий Александрович.

Граф С.Ю. Витте сложившуюся ситуацию описал в своих мемуарах следующим образом:

«В июне 1899 г. умер наследник-цесаревич Георгий Александрович, и наследником престола был объявлен великий князь Михаил Александрович. По моему мнению, объявление великого князя наследником престола не вытекало непосредственно из закона: по закону само собою разумеется, что если у Государя до его смерти не было бы сына, то Михаил Александрович вступил бы на престол прямо, как лицо царствующего дома, имеющее первенствующее право на престол. Но объявление его наследником было в таком случае неудобно, ибо в это время Государь был уже женат и, следовательно, мог всегда иметь сына, что и случилось, так как после четырех дочерей у Государя, наконец, родился сын, нынешний наследник-цесаревич Алексей Николаевич, которому в настоящее время минуло только семь лет, но, тем не менее, с рождением его пришлось как бы разжаловать великого князя Михаила Александровича из наследников и ввести в ряды просто великих князей.

Как я говорил, наследник-цесаревич Алексей Николаевич явился на свет, когда у Государя было четыре дочери, и поэтому одно время, насколько мне было известно от бывшего министра юстиции Николая Валериановича Муравьева, у Их Величеств как бы появилась мысль или, вернее, вопрос, нельзя ли, в случае если они не будут иметь сына, передать престол старшей дочери. Я подчеркиваю, что это не было отнюдь решение, а лишь только вопрос. Этим вопросом занимался как Николай Валерианович Муравьев, так и Константин Петрович Победоносцев, который к такой мысли относился совершенно отрицательно, находя, что это поколебало бы существующие законы о престолонаследии, изданные при императоре Павле и которые имели ту весьма важную государственную заслугу, что с тех пор русский престол в смысле прав на престолонаследие сделался устойчивым и прочным»[26 - Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М.,1991. С. 385.].

При провозглашении Михаила Александровича наследником престола ему еще не было 21 года. Он не предполагал, что эти новые обязанности, обрушившиеся на него, будут надолго, собирался охотно помогать брату во всем. Впрочем, эта помощь могла лишь выражаться главным образом в исполнении представительских обязанностей. Однако этот период неопределенности затянулся на пять лет.

Случилось так, что друзья с детства великие князья Михаил Александрович и Андрей Владимирович одновременно проходили курс Михайловского артиллерийского училища. Вскоре курсанты училища проводили занятия на полигоне в Красном Селе. Великий князь Андрей Владимирович записал один из эпизодов этого ученья:

«24 мая. Среда. – Красное Село. В 8? [ч.] батарея вышла на конное учение, на Военное поле. Государь Наследник командовал 1-м взводом. При одном из построений на галопе, лошадь под Государем Наследником упала на левый бок. К счастью, все обошлось благополучно, орудие проехало сбоку. По окончании учения Государь Наследник уехал верхом в Гатчино. Днем занятий не было. Погода была ясная, но холодная. Пыль на поле значительная»[27 - ГА РФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 15. Л. 20 об.].

Временами на военных ученьях происходили трагические происшествия. Михаил Александрович 18 июня 1900 г. записал об одном из таких событий:

«Вчера, когда стреляла 2-я батарея, то там случился ужасный случай. В 5-ом орудии застряла гильза, фейерверкер пошел к дулу выбивать гильзу прибойником; в это время вытащили гильзу и вложили патрон. В то время, когда закрывали затвор, фейерверкер ударил прибойником спереди, в снаряд. Произошел выстрел. Его отбросило на 15 шагов и оторвало обе руки до плеч почти. Он встал и подошел к Сергею, и спросил его, как это случилось. В госпитале он умер через 2 часа. Наводчик в это время наводил орудие, и ему прицелом сломало нос и ранило в щеку, но вероятно поправится»[28 - ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 17. Л. 69–70.].

В военных маневрах участвовали многие гвардейские части. Сохранились фрагменты воспоминаний С. Гребенщикова:

«При нашей бригаде шла, как и всегда, 5-ая конная батарея л. – гв. Конной артиллерии, в которой служил тогда великий князь Михаил Александрович, бывший тогда наследником престола, и великий князь Андрей Владимирович. … На дневке товарищ мой по полку Шкот и я пошли гулять в направлении к Удриасу, который славится тем, что берег его был покрыт целой массой огромных камней. На берегу мы встретили великих князей Михаила Александровича и Андрея Владимировича с конно-артиллеристами… Решили по мысли, кажется, Гл-ва, выбить сейчас же на этом камне вензель современного наследника Российского престола, великого князя Михаила Александровича. Великий князь сначала уговаривал не делать этого, а потом согласился. Из ближайшего селения рыбаков достали топор и принялись все по очереди выбивать букву М. В скором времени эта буква, уже довольно удачно выбитая, красовалась над прежними вензелями: оставалось выбить корону. Когда уже большая часть короны была готова и осталось доделать только правую ее верхушку, очередь дошла до Г-ва. Он уселся, взял топор и так неудачно нанес свой первый удар, что корона раскололась пополам и исправить ее уже не было никакой возможности. Все страшно огорчились; больше всех, конечно, сам Г-кий, но Михаил Александрович очень обрадовался этому случаю и весело сказал: “Слава Богу… Это верная примета, что я не буду царствовать…”»[29 - ГА РФ. Ф. 5853. Оп. 1. Д. 39. Л. 236.]

Великий князь Михаил Александрович по своему статусу часто выполнял представительские обязанности в официальных мероприятиях Императорского двора и был на виду. Так, например, граф С.Ю. Витте делился своими воспоминаниями:

«В то время, когда я разговаривал с императрицей Марией Федоровной, в комнату вошла ее сестра, королева английская, которой она меня представила. Затем, распростившись с ними, я ушел, но мне адъютант короля, престарелого почтеннейшего Христиана, отца вдовствующей императрицы, сказал, что король желает меня видеть.

Я отправился к королю. Ему представился. Король был со мною очень милостив и подарил мне свой портрет с надписью, который висит до сих пор в кабинете, что он делал чрезвычайно редко, так как свои портреты давал только членам своей семьи, и сказал, что он ничего не может больше дать, так как я имею ордена выше датского ордена. Король спросил, видел ли я его дочь, императрицу, я доложил, что видел, и вкратце сказал наш разговор. Затем он обратился ко мне со следующим вопросом: “Мне моя дочь говорила, что вы занимаетесь с моим внуком Мишей и что между вами и Мишей существуют отличные отношения. Скажите мне, пожалуйста, что собой представляет Миша, т. е. великий князь Михаил Александрович”. Я ему сказал, что действительно я имею высокую честь и радость преподавать великому князю и его знаю хорошо, но что мне очень трудно обрисовать его личность в нескольких словах, что вообще чтобы охарактеризовать человека, то самый лучший способ – это провести его через горнило различных, хотя и воображаемых событий и указать, как по его характеру он в таких случаях поступил бы, т. е. написать нечто вроде повести или романа, так как в характере человека есть такие сложные аппараты, что их несколькими словами описать очень трудно. На это мне король заметил: “Ну а все-таки, вы можете в нескольких словах охарактеризовать; я его знаю как мальчика, я с ним серьезно никогда не говорил”. Тогда я позволил себе сказать королю: “Ваше Величество, вы хорошо знаете моего державного повелителя императора Николая?” Тогда он говорит: “Да, я его хорошо знаю”. Я говорю: “Само собой разумеется, вы отлично знаете и императора Александра III”. Король сказал: “Ну да, я его отлично знаю”. “Так я приблизительно, именно в самых таких общих контурах, чтобы определить личность Михаила Александровича, сказал бы так: император Николай есть сын своей матери и по своему характеру, и по натуре, а великий князь Михаил Александрович есть больше сын своего отца”. Король на это рассмеялся, и затем мы расстались. Я больше никогда не имел случая видеть этого достойнейшего во всех отношениях монарха»[30 - Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991. С. 382–383.].

В конце 1901 г. великий князь Михаил Александрович с официальным визитом посетил Германию. Император Вильгельм II (1859–1941) писал 17 декабря 1901 г. по этому поводу Государю Николаю II следующее:

«Милейший Ники.

Посещение твоего дорогого брата Миши подходят к концу, и мы очень жалеем, что он уезжает. Он очаровательный и необыкновенно милый молодой человек, пленивший здесь всех, даже мою дочь! Он очень хорошо стрелял и молодцом выполнил все “corvees” (повинности) официального обеда… Все, видевшие его, поражались его ясным, открытым, мужественным лицом и чистосердечным выражением. Вообще он имел большой успех»[31 - Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894–1914 гг. М. – Пг., 1923. С. 37.].

Сам император Николай II не особенно рассчитывал на конкретную и действенную помощь младшего брата, как по молодости его лет, так и по недостаточности опыта в государственных делах управления. Однако произошло непредвиденное событие, которое могло изменить всю дальнейшую историю Российской империи. В ноябре 1900 г. Николай II, находясь в Крыму, тяжело заболел брюшным тифом, и в какой-то момент положение казалось критическим. Публиковались бюллетени о состоянии здоровья Государя. Министр Императорского двора барон В.Б. Фредерикс (1838–1927) посчитал необходимым обратиться к императору с предложением, не пригласить ли в Ливадию Михаила Александровича «для замещения Его Величества на время болезни?» Однако он услышал неожиданный ответ: «Нет-нет. Миша мне только напутает в делах. Он такой легковерный…»[32 - Мосолов А.А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 30.]

Болезнь, очевидно, заставила императора по-другому посмотреть на многие вещи, в том числе на положение младшего брата в аппарате государственного управления державой. Он решил приобщить Михаила Александровича к конкретным делам. 7 мая 1901 г. великий князь был назначен членом Государственного совета, принимал участие в его заседаниях. Вскоре 28 ноября того же года он был назначен присутствовать в Комитете финансов. Через год Михаил Александрович стал членом Комитета министров. Однако Михаил Романов не стремился стать государственным деятелем, его больше привлекала карьера гвардейского офицера.

В бытность Михаила Александровича наследником престола вокруг него при прямодушии его натуры, скромности и простоте манер плелись интриги, сведения о которых содержатся в дневнике генерала А.Н. Куропаткина и воспоминаниях графа С.Ю. Витте, а также других известных людей. Суть их заключалась в том, что во время болезни царя тифом в Крыму в 1900 г. Витте на случай его смерти отстаивал права на престол Михаила Александровича, противоположная сторона подвергала их сомнению, на том основании, что Александра Федоровна может быть беременна и родить наследника. Министр юстиции Н.В. Муравьев позднее (в 1902 г.) обвинял Витте в том, что он, имея влияние на Михаила Александровича, стремится к возведению его на трон[33 - См.: Государственные деятели России глазами современников. Николай II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 64–65, 256–258, 505–506.].

В известной книге князя Д.П. Чавчавадзе «Великие князья» этот эпизод получил своеобразное комментирование:

«Хотя Михаил был очень непритязательным по натуре и не привык к нарочитости, тем не менее, было неприятно, что ему отказали в титуле цесаревича, принадлежавшему ему, как он считал, по праву до рождения у Николая II сына, цесаревича Алексея. Великий князь Михаил тщательно избегал посещений любых официальных приемов, где ему пришлось бы присутствовать в качестве «цесаревича», так как он официально не обладал этим титулом.

Этот факт может показаться странным, так как везде пишут о том, что Михаил не был честолюбивым, общаться с ним было легко, ему особенно досаждало то, что он должен стать престолонаследником и когда-нибудь, возможно, императором.

Когда родился цесаревич Алексей, император издал манифест от 14 августа 1904 г., назвав великого князя Михаила и императрицу регентами в случае своей смерти до совершеннолетия Алексея»[34 - Чавчавадзе Д.П. Великие князья. Екатеринбург, 1998. С. 286–287.].

Забегая вперед, отметим. После почти 10-летнего томительного ожидания 30 июля 1904 г. в царской семье родился наследник, названный Алексеем. В тот же день появился Царский манифест, в котором провозглашалось, что «отныне, в силу основных государственных Законов Империи, сыну Нашему Алексею принадлежит высокое звание и титул Наследника Цесаревича со всеми сопряженными с ним правами»[35 - ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2136. Л. 1.]. Теперь, как часто злословили в столичных великосветских салонах, «брат царя получил отставку». Сам Михаил Александрович не только не грустил по этому поводу, но, даже наоборот, был преисполнен нескрываемой радости. Великий князь Константин Константинович (1858–1915) записал в дневнике 2 августа 1904 г. по этому поводу:

«В пять часов мы с женой поехали навестить вдовствующую императрицу и пили у нее чай… Был и отставной наследник Миша; он сиял от счастья, что больше не наследник»[36 - Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 247.].

Что касается придворных интриг и сплетен в эти годы вокруг трона, военный министр А.Ф. Редигер (1853–1920) утверждал:

«Никогда ни до, ни после этого я не слыхал ничего о чьем-либо намерении свергнуть Государя и заменить его великим князем Михаилом Александровичем; я только знал от бывшего воспитателя великого князя, генерала Чарторийского, что он был крайне счастлив, когда с него было снято звание наследника, и что он только и мечтал о частной семейной жизни»[37 - Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т. 2. М., 1999. С. 17–18.].

Великий князь Михаил Александрович вырос и превратился в молодого человека высокого роста (180 см), крепкого телосложения и весьма приятной наружности. Он всегда был гладко выбрит, но носил небольшие усы.

Оценка великого князя Михаила Александровича как личности в отзывах его современников неоднозначна. Он был на 10 лет моложе своего царствующего брата Николая II. Многие отмечали его воспитанность, доступность и сходились на том, что по своей природе это был чрезвычайно скромный и застенчивый человек, тяготившийся собственным высоким положением. Некоторые считали его человеком безвольным, легко попадающим под чужое влияние. Он мог быть мягким, иногда вспыльчивым, но быстро отходил. Несмотря на покладистый характер, Михаил Романов был способен принимать самостоятельные ответственные решения и пойти на самопожертвование.

Бывший военный министр генерал А.Н. Куропаткин (1848–1925) всегда тепло отзывался о великом князе Михаиле Александровиче. Например, в дневнике генерала от 15 февраля 1904 г. имеется следующая запись:

«Великий князь Михаил Александрович встретил тепло. Расспрашивал про японскую армию, особенно конский состав. Сказал, что он не знал, что их кони в коннице по некоторым статьям, – рост, аллюры, – выше наших казачьих. Желал успеха. Как и Государыня Мария Федоровна, говорил, что они все очень обрадовались, когда Государь назначил меня командующим армией»[38 - Дневник генерала А.Н. Куропаткина. М., 2010. С. 238.].

В воспоминаниях графа С.Ю. Витте имеется краткая характеристика: «Как по уму, так и по образованию великий князь Михаил Александрович представляется мне значительно ниже способностей своего старшего брата Государя императора, но по характеру он совершенно пошел в своего отца»[39 - Витте С.Ю. Избранные воспоминания 1849–1911 гг. М., 1991. С. 389.].

Лучше других Михаила Александровича знал полковник Анатолий Александрович Мордвинов. Он с 1904 по 1912 г. при великом князе состоял адъютантом. В рукописных воспоминаниях, которые практически неизвестны в России, Мордвинов подробно описал начало своей новой службы, а также первые впечатления о своем шефе:

«Великий князь Михаил Александрович уже насчитывал в ту пору более 27 лет, но, несмотря на этот возраст, казался еще совершенно юношей.

Великий князь Михаил Александрович в парадной форме с орденами. 1903 г.

Высокий, стройный, сильный, с правильными чертами лица, с удивительно красивыми, лучистыми, немного задумчивыми, большими глазами, он сразу останавливал на себе внимание, а его застенчивая добрая улыбка, простота обращения и чувствуемая во всем его существе юношеская искренность и прямота невольно привлекали к нему всех тех, кому приходилось с ним соприкасаться.

Он был один из немногих людей нашего времени, кому удавалось сохранить до зрелых лет, в полной неприкосновенности, всю целомудренную чистоту как своего тела, так и своих помыслов – обстоятельство тем более удивительное и меня восхищавшее, что ко дню моего назначения великий князь уже не был тесно прикован к замкнутой дворцовой жизни матери, а успел отбыть с учебной целью свою, правда, недолгую, офицерскую службу, как в Преображенском полку, так и в Гвардейской Конной Артиллерии. Но ни обычные в молодой офицерской среде разговоры, шутки и намеки, ни невольные собственные наблюдения над притягательными излишествами жизни не сказались на моем Михаиле Александровиче какими-либо соблазнами или желанием “быть в этом отношении как все”. Его суждения оставались по-прежнему и детски чисты, и юношески благородны. Он также совершенно не пил вина и не курил, находя и то и другое отвратительным. Очень любил охоту, главным образом на медведей и лосей, и верховую езду, в которой был удивительно смел и неутомим.

Все эти занятия выработали у него ловкость, отвагу, находчивость, некоторую наблюдательность и то, всегда меня удивлявшее, присутствие духа, которое является не прирожденным, а требует постоянного и настойчивого “упражнения” над самим собой.

В моих глазах все эти качества, как физические, так и душевные, делали бы Михаила Александровича в те далекие суровые и несложные времена, когда люди выбирали из своей среды предводителей и князей, лучшим и наиболее достойным носителем власти. В его “княжение” никто, наверное, не был бы обижен, каждый нашел бы у него доступ, защиту и помощь, и для всякого он был бы примером воздержания, простоты, здравого смысла, сметливости и отваги.

Но того бурливого, коварного моря человеческих взаимоотношений, что зовется современной общественной и государственной жизнью, Михаил Александрович не знал, да и никогда не стремился до тонкости узнать. Правда, он нередко участвовал, благодаря своему временному положению наследника, в занятиях Государственного Совета; ему читались в свое время, и продолжали читаться, пространные лекции по государственным наукам; он легко схватывал сущность всякого вопроса или теории, метко отмечал всегдашнее расхождение последней с практикой, но не чувствовал в себе никакой любви к власти; его никогда не влекло и к настойчивой подготовке к ней.

Еще меньше, пожалуй, Михаил Александрович знал обыденную жизнь, ту жизнь, которой живут люди, не находящиеся во дворцах, о которой не читается никаких лекций и которую, даже вне дворцовых стен, всегда лишь поздно узнают только на собственном горьком опыте, не доверяя упорно опыту других. Эта жизнь, благодаря ее кажущейся простоте и ее неизведанности, особенно влекла великого князя к себе и он, насколько мог, старался подойти к ней ближе. Но узнать, как следует, хотя бы часть ее наиболее опасных подводных скал, ему было еще труднее, чем каждому из нас. Слишком он был доверчив, слишком близко стоял к русскому престолу, и слишком заманчиво поэтому было общение с ним для всех других, чтобы эти другие не менялись в его присутствии порою до неузнаваемости.

Того относительного знания жизни, которое иногда дается из книг, Михаил Александрович к тому времени также не успел еще получить. К чтению, в противоположность своему старшему брату и обеим сестрам, его, к сожалению, сначала совсем не влекло, да и день его был распределен и заполнен настолько, что для книг почти не оставалось времени. Но необходимость чтения он впоследствии сознавал сильно, – и сетовал при мне неоднократно, что ему почти не удалось ознакомиться с современной литературой, как русской, так и иностранной. Он отлично знал разговорный английский и французский языки, почти совсем не зная немецкого. Впоследствии, главным образом во время болезни, он старался пополнить этот пробел, и я нередко заставал его за книгою, а иногда по его просьбе и читал ему, в особенности Тургенева, который ему очень нравился…

Любить Михаила Александровича и привязываться к нему я начал давно. С моим назначением к нему адъютантом и с более частым, почти непрерывным общением эти чувства только усилились. В жизни он следовал бессознательно из-за какой-то внутренней потребности проникновенному завету Апостола – “Будьте как дети” – и вероятно, несмотря на все позднейшие, выпавшие на его долю испытания, он в этих основных чертах своего характера остался бы таким же, дожив и до седых волос.

Многим Михаил Александрович казался безвольным, легко подпадающим под чужое влияние. По натуре он действительно был очень мягок, хотя и вспыльчив, но умел сдерживаться и быстро остывать. Как большинство, он был также неравнодушен к ласке и излияниям, которые ему всегда казались искренними. Он действительно не любил (главным образом из деликатности) настаивать на своем мнении, которое у него всегда все же было, и из-за этого же чувства такта стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал – правильно или нет – исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую.

Только один раз, за все мое долгое знакомство с ним, он не сдержал, и то лишь в угаре сердечного увлечения, данного им обещания, как он говорил – у него “вынужденного”, и противоречившего его совести.

Стремясь давно и целомудренно к семейной жизни, к “отдельному собственному очагу”, он, как и большинство людей его возраста, находил большое удовольствие в том, весьма ограниченном по числу, молодом женском обществе, с которым ему хотя и крайне редко, но приходилось все же встречаться.

По природе легко, платонически увлекающийся, но и легко меняющий свои быстрые увлечения, застенчивый, немного мечтательный, он подходил к этому обществу робко и неумело. Уже самый этот несмелый подход, наивность, молодость и чистосердечность ясно указывали тем, кто хотел к нему приблизиться, с какою легкостью можно было любое его случайное, мимолетное увлечение повергнуть на более продолжительное, а при известной женской настойчивости – довести и до брака. Как и у всякого молодого, воздержанного существа, так и у него, говоря словами поэта: “солнца луч, непрестанно бивший из его сердца, слишком часто золотил без разбора все то, что к нему случайно подходило”[40 - Не совсем точная цитата из стихотворения А.К. Толстого «Ты клонишь лик, о нем упоминая» (1858). – Прим. ред.]. И все же, две-три уже неслучайные встречи, с прелестными девушками, иностранками, его круга, могли, казалось мне, почти, наверное, сулить ему, а может быть, и его родине – то, ничем не омраченное счастье в будущем, которого он по своей чистоте был так достоин.

Судьбе было угодно решить по-своему…»[41 - ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 206. Л. 1 об., 2–2 об.]

Михаил Александрович исправно нес службу, повышал свою военную подготовку и успешно продвигался по ступеням гвардейской офицерской карьеры. Обо всех значительных событиях в жизни он продолжал делать записи в своем дневнике на протяжении многих лет. К сожалению, часть дневников в поздние годы были утрачены или оказались за границей.

Послужной список великого князя Михаила Александровича был внушителен. С момента рождения он был назначен шефом 129-го пехотного Бессарабского полка. Он получил образование под наблюдением Августейших родителей. 6 мая 1884 г. ему присвоили звание подпоручика. В военную службу вступил 22 ноября 1897 г. В 1898 г. произведен в корнеты л. – гв. Кирасирского Е.И.В. полка. В день своего совершеннолетия назначен флигель-адъютантом Свиты императора (1899). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1901). После окончания училища был распределен в 5-ю гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду. Поручик – 22 ноября 1901 г.; отбыл с учебной целью недолгое время офицерскую службу в л. – гв. Преображенском полку (1902–1904) и в Гвардейской Конной Артиллерии. Штабс-ротмистр – 22 ноября 1904 г. Ротмистр – 6 мая 1908 г. Командир роты 2 г.; командир эскадрона 21 марта 1906 г. – 8 мая 1909 г. л. – гв. Кирасирского Е.И.В. полка, шефом которого состояла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Полковник – 29 марта 1909 г.

Кроме военной службы, великий князь нес и другие государственные обязанности: член Государственного совета (7 мая 1901); назначен присутствовать в Комитете финансов (28 ноября 1901); член Комитета министров (24 ноября 1902). С 1 августа 1904 г. по манифесту Николая II он был назначен «правителем государства» на случай кончины императора до совершеннолетия наследника цесаревича Алексея Николаевича.

Император Николай II привлекал брата к участию в государственных делах и важных совещаниях. Так, с 19 по 26 июля 1905 г. он участвовал в заседаниях «Совещания под личным Е.И.В. председательством для обсуждения предначертаний, указанных в Высочайшем рескрипте 28 февраля 1905 г.» (так называемое «Петергофское совещание»). По Высочайшему повелению он был приглашен в состав: «Совещания под личным Е.И.В. председательством для рассмотрения предложений Совета министров и способов осуществления… Манифеста 17 октября 1905 г.». Он являлся покровителем нескольких десятков научных, общественных, благотворительных, культурных и т. п. учреждений, обществ, комитетов и организаций. Великий князь Михаил Александрович был объявлен почетным гражданином городов Елец (4 декабря 1909), Орел (20 декабря 1909) и Севск (23 июня 1911).

Одним из первых серьезных увлечений Михаила, его избранницей сердца стала Александра Владимировна Коссиковская (1875–1923), которая состояла фрейлиной при великой княгине Ольге Александровне. Она была на три года старше великого князя. При Императорском дворе ее ласково называли домашним именем Дина. Она сумела расположить к себе великого князя Михаила Александровича, который незаметно увлекся ею, очевидно, не без ее взаимности. Так, например, сохранилось ранее неизвестное небольшое письмо ее к наследнику престола Михаилу Романову, в котором читаем:

«Ваше [Императорское] Высочество.

Да благословит Вас Бог за Ваше сердце, от всего, всего сердца благодарю Вас за Ваши слова, тронувшие меня до глубины души. И я сим более усердно буду повторять каждодневные молитвы за Вас. Мне хочется Вам сказать, что и моя дорогая сестра за Вас молилась; может быть, Вас порадует узнать, что отрадному впечатлению, которое она вынесла из своего пребывания в Рамони, прибавило очень много Ваше присутствие, она говорила: “Так отрадно легко дышится с такими людьми, у него такая чистая душа”. Дай Вам Бог Ваше [Императорское] Высочество позвольте сказать, дорогой Михаил Александрович, всю жизнь сохранить эту чистоту Вашей истинно христианской души. Мое горе велико, страшно велико, но я верю в помощь Божия и ее молитвы, она была такая чудная, ее молитвы должно были угодны Господу. Да хранит Вас Бог всегда.

Горячо и искренно преданная Вашему Высочеству

Александра Коссиковская»[42 - ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 1808. Л. 1–2 об.].

По всему видно, что для Михаила Александровича эта любовная история была весьма серьезным делом, хотя он, вероятно, сознавал, что шансы на заключение брака были весьма призрачны. Однако император Николай II не желал, чтобы его младший брат испортил себе карьеру и жизнь, считая все это очередным несерьезным романтическим увлечением, а главное, чтобы опрометчивой женитьбой Михаил не повредил престижу династии.

Ответ Государя Николая II к младшему брату дошел до нас благодаря тому, что об этом письме он известил вдовствующую императрицу Марию Федоровну (1847–1928), приложив к нему переписку:

«25 июля 1906 г. – Петергоф.

Милая дорогая Мама,

Три дня тому назад Миша написал мне, что он просит моего разрешения жениться и что он не может ждать дольше середины августа. Разумеется, я никогда не дам согласия моего на этот брак.

Не буду повторять то, что я ему написал в ответ. Прочти мое письмо к Мише; оно вполне ясно и определенно.

Я чувствую всем моим существом, что дорогой Папа поступил бы так же. Изменить закон для этого случая, в такое опасное время, я считаю решительно невозможным. Бедный Миша пишет вздор, что, так как закон, утвержденный Папа, не прошел через Государственный Совет, поэтому его легче отменить. Это ровно никакой разницы не составляет. Я боюсь, что кто-то помогал Мише писать его письмо, там много казуистики, которая на него не похожа!

Посылаю тебе его, посуди сама.

Всею душою разделяю твою скорбь, дорогая Мама, но и мне горестно и тяжело от всего, что может произойти! Несравненно легче согласиться, нежели отказать, но здесь я никогда не дам согласия.

Не дай Бог, чтобы из-за этого грустного дела в нашей семье вышли недоразумения. И без этого едва хватает сил переносить испытания, которые приходится переживать.

Помоги мне, дорогая Мама, удержать его.

Да благословит и укрепит тебя Господь! Твой верный и любящий Ники»[43 - Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 293.].

К этому письму был приложен и черновик ответного письма Николая II брату Михаилу:

«М[ой] д[орогой] М[иша]. Твое письмо меня глубоко опечалило. Ты без сомнения давно понял и теперь, надеюсь, чувствуешь, что всей душою могу пожелать по отношению к тебе только одного: видеть моего дорогого брата счастливо устроившим свою семейную жизнь; взгляды твои на нее я совершенно разделяю.

Но то, что я как брат с радостью желал бы видеть осуществленным, я же, как глава семьи, к моему большому огорчению, разрешить не могу. Справедливость требует, чтобы я одинаково строго отнесся к тебе, как и к остальным членам семьи, нарушившим фамильные законы. Если, тем не менее, ты ослушался бы моей воли, то я принужден буду исключить тебя из списков армии и Свиты и отправить на жительство за границу.

Неся ответственность перед Отечеством, я не имею права разрешить моему единственному брату вступить в морганатический брак; потому мое решение бесповоротно, как мне не тяжело тебе это высказать.

Ко многим тяжким заботам о родине, находящейся в столь опасном брожении, к непрекращающимся нравственным огорчениям ты прибавляешь мне и семейную заботу, но я несвоевременность ее искрение тебе прощаю.

Я уверен, что А[лександра] Вл[адимировна], как истинно русская и любящая тебя девушка, найдет в своей душе достаточную силу, чтобы суметь пожертвовать своею привязанностью, дабы избавить тебя от тяжелых последствий непослушания.

Не падай духом. Каждый из нас несет свой крест и должен уметь жертвовать своим личным счастьем для родины»[44 - ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301. Л. 166–167.].

Упоминание императора Николая II на свое строгое отношение к другим случаям самовольных женитьб подразумевало морганатические браки: дяди царя, великого князя Павла Александровича (1860–1919), в 1902 г. на О.В. Пистолькорс, и двоюродного брата царя, великого князя Кирилла Владимировича (1876–1938), на разведенной кузине Виктории в 1905 г. Оба великие князья были исключены со службы и выдворены из Российской империи.

Женитьба Михаила Александровича на фрейлине А.В. Коссиковской (1875–1923) не состоялась. Вся эта любовная история проходила на фоне частых террористических актов и убийств в стране в годы Первой русской революции (1905–1907). Великий князь Константин Константинович 12 августа 1906 г. записал в дневнике: «Грабежи и убийства по всей России продолжаются. Грабители, убийцы большей частью благополучно скрываются. В воскресенье прочли в газетах об ужасном покушении, совершенном на жизнь первого министра Столыпина в его даче на Аптекарском острове, причем сам Столыпин уцелел, а сильно пострадали его дочь и сын; много убитых и раненых»[45 - Красный архив. 1931. № 2 (45). С. 127.].

На следующий день, 13 августа 1906 г., подобная запись в дневнике великой княгини Ксении Александровны:

«Газеты полны ужасными подробностями вчерашнего взрыва, просто читать жутко и ужасно. Бедная девочка, очень трудно, и не знают еще, надо ли делать ампутацию ног! Еще вся эта кровь не остыла их, уже новая пролита. Бедный Мин – этот чистый, хороший человек и преданный своему долгу и Государю, убит вчера вечером /…/ на вокзале, на глазах у жены и публики, 5-ю пулями в спину, женщиной! Месяцами его преследовали и, наконец, убили! Господи, что это за невыносимое время! Людей убивают как дичь, ничем не стесняясь, с возмутительным хладнокровием и спокойствием. Как и чем все это кончится, и куда же мы идем?! Несчастная его семья, как больно, жалко ее. Господи и сколько таких по всей несчастной России. /…/ У Миши тоже ужасные боли в спине и ногах и тоже к вечеру жар 37.9°. Он много сидел у меня и после чая разделся, надел халат и устроился [у] меня в спальне! Сидел до 10 ч. вечера»[46 - ГА РФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 28. Л. 20 об., 21–21 об.].

Император Николай II предпринял ряд мер к обузданию волны террора. В его записке премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину (1862–1911) читаем:

«Непрекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом, но даже сама жизнь людей находится в опасности.

Манифестом 9 июля было объявлено, что никакого своеволия или беззакония допущено не будет, а ослушники закона будут приведены к подчинению царской воле. Теперь настала пора осуществить на деле сказанное в манифесте.

Посему предписываю Совету Министров безотлагательно представить мне: какие меры признает он наиболее целесообразными принять для точного исполнения моей непреклонной воли об искоренении крамолы и водворения порядка.

Николай.

14 августа 1906 г.

P.S. По-видимому, только исключительный закон, изданный на время, пока спокойствие не будет восстановлено, даст уверенность, что правительство приняло решительные меры, и успокоит всех»[47 - Красный архив. 1924. № 5. С. 103–104.].

На семейном фронте многочисленных членов Императорской фамилии далеко было не все ладно. Великий князь Константин Константинович в очередной раз с возмущением записал в дневнике:

«6 ноября 1906 г. – Павловск. Узнал с ужасом от жены, которая была на гусарском празднике, что Стана Лейхтенбергская разводится с Юрием и выходит замуж за Николашу!!! Разрешение этого брака не может не представиться поблажкой, вызванной близостью Николаши к Государю, а Станы к молодой Государыне; оно нарушает церковное правило, воспрещающее двум братьям жениться на двух сестрах. Кириллу не позволили жениться на Ducky, а Мише на Beatrice, как на двоюродных сестрах; но Стана, если не по рождению, то по первому браку, приходится Николаше двоюродной сестрой. Развод в семье в это смутное время является обстоятельством, весьма нежелательным и прискорбным»[48 - Мейлуна А., Мироненко С. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 295.].

Михаил Александрович, несмотря ни на что, продолжал упорствовать в своем стремлении жениться на А.В. Коссиковской. В дневнике его сестры Ксении Александровны от 3 января 1907 г. имеется запись: