Полная версия:

Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей

Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей

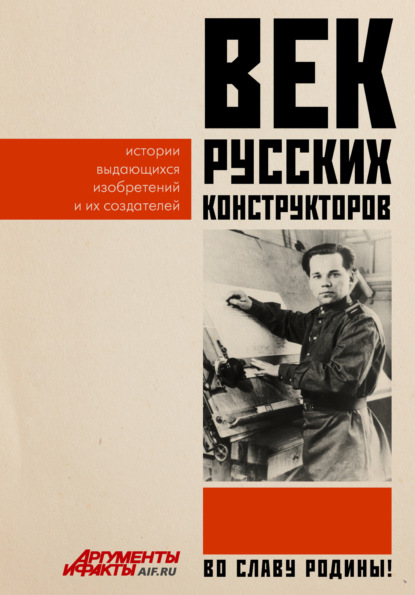

Фото на обложке: Старший сержант Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47. Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение в СССР. 1947 год. ©РИА Новости

В оформлении издания использованы фотоматериалы ФГУП МИА «Россия сегодня» и ФГУП ИТАР-ТАСС (Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»)

Авторы-составители:

Алла Грибинюк, Константин Кудряшов, Ольга Любимова, Дмитрий Писаренко, Мария Позднякова, Виктор Сокирко, Наталья Стерледева, Виталий Цепляев, Владимир Шушкин.

Интервью предоставлены:

Герберт Ефремов, Борис Каторгин, Максим Попенкер.

Под редакцией:

Бориса Голкина.

Главный редактор ИД «Аргументы и факты»:

Михаил Чкаников.

© ИД «Аргументы и факты», 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026

«Век русских конструкторов»: воспоминание о будущем

Эту книгу мы сконструировали для вас как вербальный памятник образованию в СССР. Тому культу знания, образованности, науки, который зарождался в нашей стране в XVII, XVIII, XIX веках, но в XX достиг расцвета, высшей точки. И который привел в конце концов к созданию огромного количества различных машин, механизмов, аппаратов, до сих пор определяющих лицо нашей технической цивилизации.

Знание – силаСистема образования в СССР была во многом унаследована от Российской империи, однако грандиозный социальный эксперимент начала XX века дал доступ к знанию массе представителей самых разных сословий, народов, территорий. «Ученость» открывала дорогу к творчеству, востребованности, самореализации. И в 1930-х годах наша страна стала одной из самых образованных в мире. Хотя и не самой сытой.

И да – в конце XX века мы все вместе засомневались в правильности сделанного нашими предшественниками выбора. Мы решили поставить потребление, а не творчество и самореализацию, во главу угла. В результате чего в каждой руке в нашей стране появился смартфон, придуманный и изготовленный уже не нами.

Но спутник на орбиту первыми запустили все-таки мы. Ладно, это общеизвестный факт. Но ведь и трансформатор первыми в мире когда-то испытали мы. И не надо стыдиться того, что визитной карточкой нашей страны в мире стал автомат Калашникова. Современная цивилизация, а именно и в первую очередь так называемые «цивилизованные страны», создала в мире феноменальный, неиссякающий спрос на оружие. И да – не мы придумали автомат как таковой. Но именно наш «калаш» знают сегодня в каждой стране мира. Потому что нам удалось сделать самый совершенный товар в своем классе. И он стал самым популярным на рынке, так как мы сумели правильно продвинуть его там.

Так вот, чтобы не позволить забыть о таких крупнейших, с нашей точки зрения, исторических событиях, мы и собрали под одной обложкой рассказы о самых успешных и значительных работах русских конструкторов. Мы абсолютно уверены, что читатели в этом вопросе на нашей стороне.

Читатель всегда правКульт знания привел к появлению на свет не только машин и механизмов, не только их конструкторов. В нашей стране благодаря советской системе образования родились миллионы и миллионы читателей. Высокообразованных людей, экспертов в одной-двух областях знания и продвинутых любителей в некоторых других – музыке, спорте, путешествиях. Медицине и педагогике, иногда иронизируем над собой мы, но ведь факт: любой из нас знает об этих материях больше, чем большинство граждан России 100 лет назад.

В числе прочего культ знания привел к формированию такой удивительной – глубокой и заинтересованной – людской общности, как читатели «Аргументов и фактов». (Кстати, симптоматично: газета первоначально была органом печати общества «Знание».) Именно наши читатели, по сути, и приняли решение о необходимости выпуска этой книги.

Дело было так. Несколько лет назад мы решили открыть три новые рубрики: «Врач от Бога», «Люди земли» и «Русские конструкторы». Мы, конечно, понимали, что повествования о крупнейших медиках, агрономах, инженерах определенным спросом пользоваться будут. А еще нам очень хотелось исправить некую историческую несправедливость. Ведь с начальной школы и далее нам преподают историю как череду кровавых побоищ и судеб крупнейших военачальников, смену властителей и их фавориток, падение империй и их восстание из пепла. И так всегда хочется напомнить воинственным историографам: ребята, колесницы никуда бы не поехали, если бы кто-то из «мирняка», ныне забытый вами, не изобрел колесо. Если бы кто-то безвестный не научился останавливать кровь и сращивать кости раненым, все ваши когорты никуда бы не пришли. И чем бы вы кормили ваших солдат, если б кто-то, канувший в Лету, когда-то давно не приручил бы козу и не вырастил первый пшеничный колос у себя на грядке?

И вот материалы этих рубрик стали постепенно приходить к читателям, а мы – получать информацию о том, как отзывается в массах наше слово. Причем достаточно репрезентативную информацию. В отличие от других бумажных изданий «Аргументы и факты» давно обладают эффективной системой оценки читательского спроса. После выхода каждого номера маркетологи проводят интервью с сотнями постоянных читателей издания. Причем вопросы написаны социологами так, что если интервьюируемый и захочет выглядеть лучше в глазах интервьюера, то у него это не получится. Математики обрабатывают полученные анкеты. И в итоге мы видим правдоподобный рейтинг материалов номера, с точки зрения читателей, – текст, который понравился более других, оказывается в рейтинге на первом месте, а о том, что на последнем, не стоит и говорить.

Так вот, материалы рубрики «Русские конструкторы» раз за разом стали попадать в тройку лидеров нашего рейтинга. Про врачей и агрономов, к слову сказать, тоже читают с удовольствием. Но конструкторы вызвали настоящий фурор. Честь и хвала авторам этих материалов – Константину Кудряшову, Дмитрию Писаренко и, конечно, Марии Поздняковой, а также и многим другим.

Первой эффект «Русских конструкторов» заметила главный маркетолог «Аргументов и фактов» Евгения Бородина. Сначала по мотивам публикаций она организовала несколько выставок в ведущих музеях страны. Люди шли и шли на них, а в результате популярность публикаций «АиФ» еще больше возросла.

Тогда и родилась идея выпустить эту книгу.

Книга – источник знанийМы подумали: русские конструкторы – одни из самых крутых в мире, тираж «Аргументов и фактов» некогда был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, но и сейчас это одна из самых тиражных газет России. А сайт aif.ru, которому, кстати, в год выхода книги исполнилось 25 лет, в одном из популярных и достоверных рейтингов занимает 6-е место среди всех средств массовой информации. Поэтому нашим партнером в выпуске этой книги мог стать только один из лидеров российского книжного рынка. Им стало, спасибо коллегам, издательство АСТ.

Честно говоря, когда мы собрали материалы рубрики «Русские конструкторы» в одну пачку, нам казалось, что дело практически сделано. И на долю издателей остается только окончательная лакировка нашего произведения и, конечно, общий триумф.

Как же мы заблуждались. Работа, связанная с конструированием книги, оказалась не многим легче деятельности ее героев. Мы, живущие в век гаджетов и компьютерных программ, стали уже забывать (а кое-кто и не знал никогда), что выпуск книги – настоящей, пахнущей типографской краской, которую приятно подержать в руках, можно полистать и полюбоваться ею на полке, – настоящее искусство. А ведь это оно и есть.

Мы глубоко благодарны сотрудникам издательства АСТ за ту важную, даже определяющую работу, которую они проделали над этим изданием. Помимо прочего, напомнив нам, что книга – это произведение искусства и одновременно плод технологии. И талант издателя не только, а может, и вовсе не в том, чтобы некий свод умных мыслей и изящных предложений перенести на бумагу. В конце концов, надеемся, что «Век русских конструкторов» появится и на иных носителях. Коллеги из АСТ сумели так заточить наши благие намерения и высокие стремления, что они превратились в их руках в явление искусства и элемент культуры. Которые, попав на благодатную почву, могут дать прекрасные всходы. И, если мы действительно соберемся не утратить место в ряду других стран, влияющих на развитие технической цивилизации, эта книга поможет нам вспомнить о веке русских конструкторов.

Почему же именно книга, спросите вы. Примерно в то время, когда мы стали терять своих конструкторов, мы стали терять и свои книги. Точнее, свои книги мы стали терять раньше. Потом дошло дело до снижения социального статуса инженера, его дохода, уважения к нему в обществе, да и просто до отсутствия места работы для человека с высшим техническим образованием. И вот в этот же момент образование у нас в стране стало другим.

Каким другим? Просто – другим. Можно сколь угодно долго спорить о том, хороша ли Болонская система или она лишь способствует отъезду талантливых людей за границу, можно менять ее на любую иную, можно даже выпускать в свет сотни тысяч бакалавров и магистров ежегодно. Но если вы не заинтересовали своих детей в ярком профессиональном будущем, исподволь не подсунули им прекрасные книги о том, кем были их предшественники, и если в обществе нет культа научного знания и культа технического развития, век русских конструкторов никогда не повторится.

Так мне кажется.

И в завершение еще три важных замечания об этой книге.

Во-первых, в этом издании мы попытались рассказать не столько о механизмах и аппаратах (у нас просто нет достаточных компетенций), сколько о людях, их создавших, и об обстоятельствах, которые сопутствовали озарениям технических гениев.

Во-вторых, называя конструкторов русскими, мы не акцентировали внимание на их национальной принадлежности, мы лишь указали на их принадлежность к нашему миру. И тут хочется вспомнить Расула Гамзатова, который, хотя и конструировал только поэзию и добро, был на зависть умным и глубоким человеком и говорил: «В Дагестане я аварец, в Москве я дагестанец, а в мире я русский».

И наконец, в-третьих. Вы, конечно, заметили, что в заголовке и подзаголовках этого предисловия автор использовал словесные штампы прошлых лет. Уверяю вас, не по глупости. Когда-то, будучи юным редактором, я сам безжалостно вымарывал их из текстов. Но вот годы прошли, и оказалось, что некоторые штампы очень хочется вернуть в языковой обиход. Например, с чего начинается Родина… Ну и вот эти, что вы видите выше.

Михаил Чкаников, главный редактор издательского дома «Аргументы и факты»Стрелковое оружие

1943 год. ©Николай Максимов/РИА Новости

Дедушка русского оружия

Как Сергей Мосин вооружил Россию

О самой «трехлинейке» и роли Мосина в истории нашей страны мы говорим с оружейным экспертом, автором книг и статей по историческому и современному вооружению Максимом ПОПЕНКЕРОМ.

©Российский государственный военно-исторический архив

СЕРГЕЙ МОСИН

«Первая русская винтовка», знаменитая «Трехлинейка» конструкции Сергея Мосина стояла на вооружении нашей страны весь XX век. Но главное даже не это – а то, что именно от Мосина ведет свое начало российская оружейная школа. И как для русских университетов был нужен свой Ломоносов, так и нашим конструкторам был нужен свой Мосин.

– Винтовка Сергея Ивановича Мосина создается в 1891 году, но до сих пор она актуальна, она весь XX век прожила с нашей страной. Она настолько хорошо была спроектирована?

– Была насущная необходимость перевооружения. Последние 20 лет XIX века шла промышленная революция, активно развивалась и химия, и машиностроение. В начале XIX века калибр оружия составлял 16–18 миллиметров. К началу описываемой нами эпохи калибр уменьшился примерно до 10–12 миллиметров. Это уменьшение массы оружия, уменьшение массы патронов, увеличение дальности стрельбы, увеличение скорости пули. В 1890-х годах назрело уменьшение калибра примерно до 8 миллиметров. В России на тот момент штатной винтовкой была однозарядная винтовка Бердана калибра 4,2 линии, то есть примерно 10,6 миллиметра. Она была однозарядной, притом что в тот момент в мире уже появились магазинные винтовки, резко повысившие скорострельность. Нужен был новый патрон.

Разработчиком нового русского патрона был полковник Роговцев, он входил в спецкомиссию, созданную Артиллерийским комитетом. Был создан трехлинейный патрон. Я напомню: 3 линии – это 3/10 дюйма или 7,62 миллиметра. Под этот патрон разрабатывалось несколько вариантов винтовок, в которых участвовал в том числе и капитан Сергей Иванович Мосин. Он был начальником оружейной мастерской Тульского оружейного завода, образованный человек, имевший представление о производстве. Первыми его работами были магазинные винтовки именно под патрон еще с дымным порохом и популярным тогда магазином в прикладе. На тот момент военные считали это перспективным вариантом.

– Но эти разработки не были приняты на вооружение?

– Нет. Существует легенда о том, что якобы французы пытались купить у Мосина конструкции его прикладного магазина. Эта легенда ничем не подкрепляется. Хотя бы потому, что это уже была устаревшая концепция на тот момент, у самих французов была винтовка Лебеля с подствольным магазином, более емким. И в русской армии эксперты решили, что серединный магазин также перспективен.

Так получилось, что целый ряд высокопоставленных чинов, начиная с военного министра, не очень верили в способности оте-чественных оружейников. Они активно применяли иностранные модели, и основным конкурентом Мосину стал бельгийский промышленник Леон Наган. Его винтовка тоже испытывалась в России.

И винтовки в этом соревновании шли «нос к носу». Кстати, на Западе нашу трехлинейку называют «Винтовка Мосина – Нагана». За Наганом стояло его производство в Бельгии с профессиональными мастерами. К сожалению, в мастерских, в которых работал Мосин, такого качества обеспечить было невозможно, и поэтому был ряд проблем с первоначальной винтовкой Мосина. В результате принято решение взять на вооружение обойму системы нагана. На самом деле у Нагана купили права на всю его конструкцию винтовки, за что заплатили 200 тыс. руб. золотом. Но использовали только обойму, а все остальное – затвор, конструкция магазина – это все самостоятельные разработки Сергея Ивановича Мосина при участии целого ряда русских офицеров. Там 90 % это система разработки Мосина и русских офицеров, а 10 % – разработка Нагана. Мосин был не главой комиссии, он был конструктором. Он непосредственно создавал эту винтовку, руководил разработкой чертежей. Да, комиссия оказывала влияние, но окончательная ответственность лежала на Сергее Ивановиче. Он был, как сейчас говорят, ведущим конструктором системы.

Тогда император Александр Третий подписал приказ, давший винтовке название «трехлинейной образца 1891 года». Здесь не было никакого афронта в адрес Сергея Ивановича, все остальные предыдущие винтовки ровно так же именовались без упоминания создателя. И уже потом, в советское время, была введена практика применительно к стрелковому оружию именовать его по имени главного конструктора – Токарев, Дегтярёв, Фёдоров, Мосин.

– Стоявшая на тот момент на вооружении винтовка Бердана – американская разработка?

– Да, это были разработки зарубежных конструкторов, но уже система Бердана создавалась при очень активном участии русских инженеров. Это был 1-й шаг на пути, уже, собственно, к своей, к русской винтовке.

– То есть необходимость была не только в технологически новом оружии, но и в начале своей оружейной школы?

– Совершенно верно. Это Сергей Иванович Мосин закладывал основы русской оружейной школы, которую потом очень успешно развил полковник, а затем генерал Фёдоров. У него был небольшой опыт, он был начальником оружейной мастерской, знал, как производится, как устроено оружие. Большого опыта конструирования оружия как такового у него не было, это была первая из проблем как Российской Империи, так и раннего начала СССР – отсутствие собственной школы конструирования оружия. В России этим занималось только небольшое количество офицеров, и изначально они ориентировались в основном на иностранный опыт. Но тем не менее первый результат оказался достаточно неплохим и вполне на уровне техники, идей и тактики того времени.

– И пришлось преодолевать инерцию чиновников, которые не верили в своих оружейников?

– Да, был такой приоритет, что смотрели в первую очередь на иностранцев. «Западнопоклонничество» – далеко не сегодняшний термин. И мы помним, что в XIX веке отечественные элиты зачастую на французском языке разговаривали лучше, чем на родном, поэтому промышленность и главная конструкторская деятельность были отданы во многом иностранцам на откуп. С большим трудом приходилось создавать свою школу. Как раз у ее корней и стоял Сергей Иванович Мосин.

– Комиссия с Мосиным должна была разработать винтовку под условия не только нашей армии, но и промышленности?

«Трехлинейка» прослужила в войсках весь ХХ век и остается в строю: на парадах, у реконструкторов, охотников и коллек-ционеров. 2009 год. ©Сергей Пятаков/РИА Новости

– Нужна была дешевая в производстве винтовка, к тому же простая в обслуживании, с ней должен был справиться простой рекрут. Первичная потребность в этих винтовках исчислялась в 2,5 млн стволов. Это по тем временам огромное количество. Российской армии приходилось действовать и где-нибудь в полярных условиях, и в туркестанских пустынях, и в болотах. Винтовка могла оказаться в очень жестоких условиях эксплуатации. Плюс тогдашняя малая обученность рекрутов. Нельзя сказать, что русский рекрут был более отсталым, чем британец. В первую очередь были важны очень жестокие условия эксплуатации плюс огромные масштабы армии. Повышение стоимости винтовки на рубль автоматом повышает стоимость перевооружения на огромные суммы.

Любой конструктор хочет сотворить что-то оригинальное и, как любят говорить, «не имеющее аналогов». А оружие не должно «не иметь аналогов», оно, как любой инструмент, должно выполнять должным образом функции, укладываясь в определенные параметры. И крайне важным было умение сформулировать свои собственные требования, с учетом своей армии, своей промышленности, своих возможностей, своей логистики. Нарисовать, написать такие требования, чтобы в них можно было уложиться и чтобы получившийся результат был как минимум не хуже основных конкурентов.

– А наша промышленность могла обеспечить нашу армию винтовкой?

– Первоначально промышленность не успевала, поэтому, учитывая большие потребности, было принято решение изначально заказать часть винтовок во Франции. Просто для того, чтобы ускорить первоначальное перевооружение, пока Ижевский, Тульский и Сестрорецкий заводы налаживают производство. Но уже к 1900 году потребности мирного времени наша промышленность полностью обеспечивала.

Вопрос недостатка винтовок резко возник в годы Первой мировой войны. Тогда винтовки Мосина начали заказывать в США, из-за неспособности американских компаний произвести их в нужном количестве заказывалось большое количество японских винтовок Арисака под японский патрон. Это не было уникальной ситуацией, в то же абсолютно время англичане заказывали свою винтовку в США. Французы точно так же заказывали в США свои винтовки. Если бы немцам было бы у кого заказывать, они бы точно так же заказывали винтовки Маузера. Промышленность всех европейских стран, даже в принципе идеология правительств оказались не готовы к масштабу мировой войны. Не было еще в истории человечества столь массированной, столь индустриализированной войны. Никто не мог предполагать, что она будет столь огромной и потребует таких ресурсов.

– Были ли у Мосина другие «большие» успешные разработки?

– К сожалению, никаких других серьезных разработок не было. Сергей Иванович занимался доведением винтовки. Но у огромного количества конструкторов нету и этого. Эта винтовка прослужила нашей стране Русско-японскую войну, Первую мировую, Гражданскую, Великую Отечественную войну, и еще потом десятилетие после Великой Отечественной на ее базе делали спортивные винтовки, с которыми советские спортсмены выигрывали золотые медали на международных чемпионатах. И оружейная школа ведет свою историю оттуда. Этим Мосин себя в веках оставил.

Царь-патронОтдельно еще раз хочется сказать о патроне для винтовки Мосина. Этот патрон с бездымным порохом и пулей в металлической оболочке диаметром 3 линии приняли на вооружение вместе с винтовкой в 1891 году, и с тех пор он выпускается на заводах нашей страны и в других странах мира. Его несколько раз пытались заменить более современным образцом, но по некоторым причинам до этого не дошло, обошлись модернизацией.

Этот патрон прошел с русским и советским солдатом все войны XX века и используется в пулеметах Калашникова и снайперской винтовке Драгунова до сих пор. При этом все его ровесники – винтовочные патроны других стран, принятые на вооружение в конце XIX века – давно ушли «на покой». Русский 7,62-мм винтовочный патрон, по всей видимости, будет использоваться в российской и других армиях мира еще много десятилетий. Возможно, до тех пор, когда будет изобретено оружие на новых физических принципах – лазерное или еще какое-то, которое сейчас относится к области фантастики. А может, даже и после этого.

Владимир Шушкин, Максим Попенкер – оружейный эксперт, автор книг и статей по историческому и современному вооружению.«Папаша» может

Самое узнаваемое оружие Великой Отечественной войны – ППШ

Вятские Поляны, что в Кировской области, до 1942 года были рабочим поселком, жизнь которого крутилась вокруг шпульно-катушечной фабрики. Статус города Поляны получили, лишь когда сюда из подмосковного Загорска эвакуировали машиностроительный завод. На нем и выпускался знаменитый пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), который солдаты называли «папашей», а специалисты – шедевром.

1971 год. ©Юрий Иванов/РИА Новости

ГЕОРГИЙ ШПАГИН

Солдат держит в руках пистолет-пулемет Шпагина, ППШ – так выглядит большинство памятников советскому воину-освободителю. Это и память прославленному оружейному конструктору.

Пять часов на сборкуРазработка Шпагина была принята на вооружение Красной армии в конце декабря 1940-го, а уже осенью 1941-го в битве за Москву немцы познакомились с ее огневой мощью (900 выстрелов в минуту), а заодно оценили удар прикладом в рукопашном бою.

Противопоставить ППШ им было нечего. Потому солдаты вермахта буквально охотились за пистолетом-пулеметом, стрелявшим как одиночными патронами, так и очередью.

«Создавая ППШ, Георгий Шпагин стремился сделать его производство предельно простым и недорогим. Решил: если вооружать огромную Красную армию новым автоматическим оружием (а на тот момент был объявлен как раз такой конкурс), то необходимо уйти от трудоемких технологий с огромным парком станков и массой людей, которые должны за ними работать, – рассказывает биограф конструктора, историк Марина Пислегина. – В итоге он пришел к мысли о штампосварной конструкции. Если раньше детали оружия вытачивались на станках, то в ППШ большинство их производилось методом холодной штамповки, что делало процесс в разы быстрее и дешевле. На сборку на заводе пистолета-пулемета Шпагина требовалось 5 часов, а на сборку пистолета-пулемета его ближайшего конкурента – конструктора Шпитального – 25 часов. У оружия Шпагина и количество деталей было меньше. Добавьте к этому прекрасные показатели дальности стрельбы, надежность механизма. К тому же производство автомата Шпагина можно было наладить на любом гражданском заводе. Сам Шпагин говорил: „Мой ППШ – это две железяки и одна деревяка”. Конкурс в итоге выиграла его разработка».

Распределял лично СталинИз Загорска в Вятские Поляны вскоре после начала войны отправилось 15 эшелонов с оборудованием и рабочими.

Площадь шпульной фабрики была вдвое меньше той, что занимал завод в Подмосковье. Дополнительные цеха строились под открытым небом – стенами становилась бумага, пропитанная битумом. Те из рабочих, кто оставался ночевать на производстве, просыпались с заледеневшими волосами. Тем не менее уже в начале ноября 1941-го завод отправил на фронт свои первые пистолеты-пулеметы, а в следующем месяце выполнил план.