Полная версия:

Мэйдзин

Ясунари Кавабата

Мэйдзин

Yasunari Kawabata

Meijin

© The Heirs of Yasunari Kawabata, 1942–1954

© Перевод. А. Слащева, 2024

© Издание на русском языке AST Publishers, 2024

* * *1

Двадцать первый Хонъимбо[1], мэйдзин[2] Сюсай, скончался утром 18 января 1940 года в японской гостинице «Урокоя» в Атами. Ему было шестьдесят семь лет по японскому счету[3].

18 января и Атами легко увязать между собой. 17-го, за день до, там вспоминают писателя Одзаки Коё. В тот день герой его романа «Золотой демон», юноша по имени Канъити, произнес на берегу моря в Атами известные слова «О луна, луна этой январской ночи»[4]. А мэйдзин Сюсай умер на следующий день.

Ежегодно 17 января устраиваются разнообразные литературные события. В год смерти мэйдзина праздник проходил с большой помпой. Кроме мемориальной службы по Одзаки Коё, а также другим писателям, чья жизнь была связана с этим местом – Такаяме Тёгю и Цубоути Сёё, – трем авторам, которые за прошлый год сочинили произведения об Атами – Такэде Тосихико, Осараги Дзиро и Хаяси Фусао, – вручали благодарственные письма от мэрии. Я также присутствовал на празднике.

Вечером 17 января мэр Атами устроил банкет в гостинице «Дзюраку», где остановился и я. А на рассвете меня разбудил телефонный звонок – сказали, что умер мэйдзин. Я сразу же отправился в «Урокою», чтобы отдать последнюю дань уважения покойному, а затем вернулся в свою гостиницу, откуда после завтрака вместе с писателями и распорядителями торжеств мы отправились возложить цветы на могилу Цубоути Сёё, а затем – в сливовый сад, на очередной банкет в павильоне «Бусёан». Но там я не досидел до конца и снова возвратился в «Урокою», чтобы сделать посмертный снимок мэйдзина и проводить его останки в последний путь до Токио.

Мэйдзин приехал в Атами 15-го января, а умер 18-го. Он будто бы приехал сюда умереть. Днем 16-го я навестил его, и мы сыграли две партии в столь любимые им сёги[5]. Вечером мэйдзин почувствовал недомогание. Значит, эта игра стала для него финальной. Так вышло, что я вел репортаж с последней партии мэйдзина, я сыграл с ним последнюю партию в сёги и я же сделал его последний (уже посмертный) снимок.

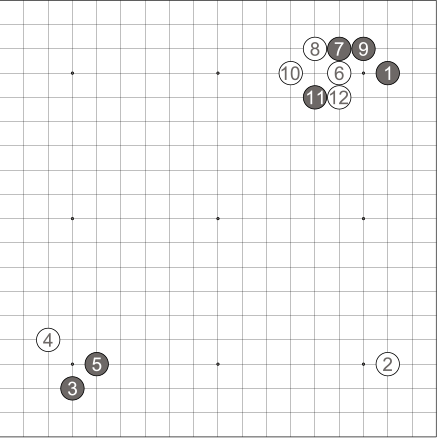

Знакомство мое с мэйдзином началось, когда токийская газета «Токио Нити-нити симбун» (теперь «Майнити симбун») предложила сделать репортаж о прощальной игре мэйдзина, которую сама же организовала. Игра вышла совершенно беспрецедентной по размаху. Она началась 26 июня в токийском ресторане «Коёкан» в парке Сиба и завершилась 4 декабря в гостинице «Данкоэн» в Ито. Четырнадцать встреч двух игроков заняли почти полгода.

Мои репортажи появились в шестидесяти четырех номерах газеты. В середине августа мэйдзин заболел, поэтому партия прервалась на три месяца, до середины ноября. Его болезнь оказалась тяжелой и придала игре трагический оттенок. Может, поэтому партия и стала роковой: после нее мэйдзин не смог оправиться. Прошло чуть больше года – и он скончался.

2

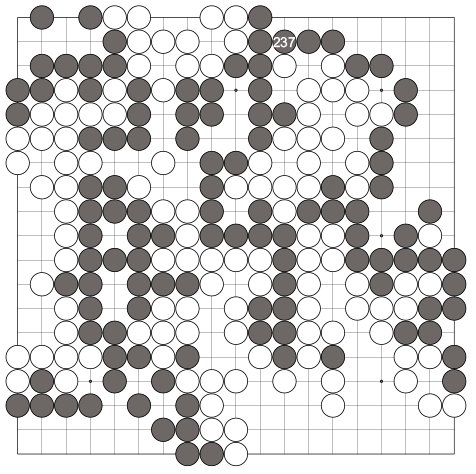

Строго говоря, мэйдзин закончил игру в 14 часов и 42 минуты 4 декабря 1938 года. Последним был 237-й ход черных.

Как только мэйдзин молча поставил камень на свободное дамэ[6], судья, шестой дан Онода, спросил:

– Пять очков разницы?

Он явно относился к мэйдзину с почтением и сочувствием и хотел избавить его от необходимости заполнять нейтральные пункты, как принято в конце игры, чтобы не делать проигрыш в пять очков очевидным.

– Да, пять очков, – тихо проговорил мэйдзин и, больше не трогая камни, посмотрел куда-то вверх сквозь опухшие веки.

Никто из собравшихся не проронил ни слова. Чтобы развеять гнетущую обстановку, мэйдзин спокойно сказал:

– Не попади я в больницу в августе, закончили бы еще в Хаконэ…

Затем он спросил, сколько времени ушло на саму игру.

– Девятнадцать часов и пятьдесят семь минут у белых… без трех минут половина отведенного времени, – сказал молодой игрок, который записывал ходы. – У черных – тридцать четыре часа и девятнадцать минут…

Обычно в партиях го высокого ранга игрокам на обдумывание ходов отводят по десять часов, однако здесь время было увеличено в четыре раза – до сорока. И тем не менее, потратив тридцать четыре часа, черные поставили рекорд. Такое вряд ли случалось за все время существования регламента времени в го.

Игра закончилась без малого в три, и прислуга внесла закуски. Все молча рассматривали доску.

– Не хотите ли сируко[7]? – спросил мэйдзин у соперника, седьмого дана Отакэ[8].

Молодой игрок седьмого дана по окончании игры только сказал мэйдзину: «Спасибо», а теперь опустил голову и сидел не шелохнувшись. Руки его лежали на коленях, лицо заметно побледнело.

Вслед за мэйдзином, собиравшим белые камни, седьмой дан принялся складывать в чашу черные. Мэйдзин, как ни в чем не бывало, поднялся и вышел, никак не прокомментировав игру. Седьмой дан тоже молчал. Вот если бы он проиграл, то наверняка бы высказался.

Я вернулся к себе в номер и, невзначай выглянув в окно, заметил на скамейке седьмого дана, уже успевшего переодеться с поразительной быстротой. Скрестив руки и опустив побледневшее лицо, он сидел, мрачный и погруженный в раздумья, среди огромного пустынного сада, над которым нависали зимние вечерние тучи.

Я открыл стеклянную дверь на веранду и подозвал его: «Отакэ, Отакэ». Седьмой дан лишь раздраженно обернулся. Кажется, на глазах у него были слезы.

Только я отошел от окна, как ко мне заглянула супруга мэйдзина, чтобы поблагодарить:

– Спасибо вам огромное, вы ведь столько всего сделали.

Пока мы обменивались репликами, седьмой дан Отакэ ушел. И вскоре, опять переодевшись с той же быстротой, на этот раз в формальное кимоно с гербами, он вместе с женой отправился благодарить мэйдзина и распорядителей. Заглянул он и ко мне.

Я тоже отправился к мэйдзину с благодарностями.

3

На следующий день все: и распорядители, и участники, спешно разъезжались домой после полугода игры. Как раз должны были пустить поезда между Атами и Ито.

Оживленная главная улица Ито, куда теперь вела железная дорога, пестрела новогодними украшениями, готовая принять новогодних визитеров на горячие источники. Я длительное время безвылазно пребывал в гостинице вместе с игроками, в «консервной банке», как говорится, и теперь возвращался домой на автобусе, а яркие украшения за окном дарили чувство освобождения, будто я наконец выбрался из пещеры. Даже выстроенные наспех дома и грунтовые дороги у новой станции в своем первозданном хаосе казались мне проявлениями живого внешнего мира.

Когда автобус покинул Ито и поехал вдоль берега моря, навстречу попадались женщины с вязанками хвороста на спине. Близился Новый год, и одни держали папоротник в руках. Другие несли его в вязанках вместе с хворостом. Вдруг я осознал, насколько соскучился по человеческому общению. Как будто после долгого горного перехода я наконец увидел дым, поднимавшийся от крыш людских домов. Я тосковал по повседневной жизни, по приготовлениям к Новому году. Ведь я только что покинул весьма необычную обстановку. Женщины наверняка несли хворост, чтобы развести на нем огонь для обеда. Тусклое, словно не знакомое с лучами солнца, море вдруг приняло пасмурный, зимний оттенок.

В автобусе я вспомнил о мэйдзине. Может, по людям я и скучал оттого, что старый мэйдзин настолько запал мне в душу.

После того, как все разъехались, в гостинице Ито остались только мэйдзин и его супруга. Вряд ли «непобедимый мэйдзин» хотел задерживаться там, где проиграл свою прощальную партию. Да и чтобы отдохнуть и от игры, и от тревог за здоровье, следовало бы побыстрее переменить обстановку. Но все это его как будто не волновало. И распорядители, и я, репортер, при первой же возможности буквально сбежали из Ито. Мэйдзин же остался там один. А может, он, как обычно, сидел с отсутствующим видом, предоставив чужой фантазии приписывать неведомые ему уныние и печаль.

Седьмой дан Отакэ, его противник, уехал почти сразу. В отличие от бездетного мэйдзина, в доме у него было людно.

Года через два жена Отакэ написала мне, что у них живут «шестнадцать человек». Эти «шестнадцать» очень соответствуют характеру Отакэ, или скорее его стилю жизни, и мне захотелось навестить их. Я пришел выразить соболезнования по случаю смерти отца седьмого дана, когда вместо «шестнадцати» в доме осталось пятнадцать. Прошел месяц после похорон. То был мой первый визит: седьмой дан Отакэ отсутствовал, а его жена радостно проводила меня в приемную. Когда мы обменялись необходимыми любезностями, жена подошла к двери и сказала кому-то:

– Зовите всех.

С громким топотом в приемную выбежали пятеро или шестеро подростков. Они встали навытяжку. Наверное, это были ученики седьмого дана, от двенадцати до двадцати лет от роду, но среди них затесалась высокая, крепкая, краснощекая девочка.

Жена Отакэ представила меня:

– Поздоровайтесь с сэнсэем.

Ученики стали кланяться как заведенные. Я почувствовал всю сердечность такого приема. И выглядело все не нарочито, а напротив, крайне естественно. Вскоре ученики вышли из приемной, и теперь гул их голосов разносился по всему дому. По совету супруги я поднялся на второй этаж, где они играли тренировочные партии. Жена седьмого дана по очереди выносила им еду, и я засиделся допоздна.

Шестнадцать человек вместе с учениками. Седьмой дан был единственным молодым игроком, у которого уже было столько учеников. Конечно, в этом и коренилась популярность и достаток Отакэ. Но он любил их как семью.

Во время последней партии мэйдзина седьмой дан, сразу же вернувшись в номер, позвонил жене по телефону из «консервной банки»:

– Сегодня мы с сэнсэем доиграли до такого-то хода.

И хотя он из тактичности сообщал об игре только это, раз услышав голос седьмого дана из номера, я не мог не проникнуться к нему симпатией.

4

После церемонии открытия игры в гостинице «Коёкан» в парке Сиба черные и белые сыграли по одному ходу. На следующий день было сыграно еще десять ходов, до 12-го хода белых. Затем партию перенесли в Хаконэ, и когда мэйдзин, седьмой дан Отакэ и распорядители прибыли в гостиницу «Тайсэйкан» в Догасиме, игра еще не началась по-настоящему, и напряженность между игроками пока не ощущалась. Мэйдзин, вечером выпив обычную небольшую порцию сакэ, подобрел и что-то рассказывал, жестикулируя.

В приемной стоял большой стол, покрытый лаком в стиле Цугару[9], и мэйдзин завел разговор о лаке:

– Когда-то видел я гобан из лака, когда – не помню. Не лакированный, а именно что сделанный из лака. Лакировщик из Аомори трудился над ним двадцать пять лет! Он наносил лак, ждал, пока высохнет, потом снова наносил – и так слой за слоем. Чаши для камней и шкатулка тоже были из лака. Эту доску представляли на выставке за пять тысяч иен, но там ее не купили. И он продал ее за три тысячи «Нихон Киин»[10]. А доска тяжелая была. Тяжелей, чем я. Целых тринадцать кан[11]!

Тут он посмотрел на седьмого дана.

– Отакэ, а вы не поправились?

– Я вешу шестнадцать кан[12]…

– Да? Больше меня почти в два раза. А ведь я вас вдвое старше…

– Мне тридцать лет, сэнсэй. Нет, тридцать – плохой возраст… Когда я учился у вас, конечно, весил меньше. – И Отакэ стал припоминать прошлое. – Я тогда разболелся, и жена ваша так обо мне заботилась.

Разговор от горячих источников в Синсю, где родилась супруга седьмого дана, перешел к семейным делам. Седьмой дан Отакэ женился в двадцать три года, когда имел пятый дан. У него было трое детей. В его доме жили десять человек, включая троих учеников.

Он рассказал, что его шестилетняя дочка научилась играть в го, наблюдая за взрослыми:

– Недавно я дал ей фору в сэймоку[13], и у меня есть запись игры.

– В сэймоку? Великолепно, – сказал мэйдзин.

– Второй четыре, она уже знает, что такое атари[14]. Не знаю, есть ли у них склонности, пока еще рано судить.

Все собравшиеся не нашли, что на это сказать.

Похоже, седьмой дан, один из ведущих игроков в го, играя со своими дочерьми четырех и шести лет, надеялся, что в будущем они станут такими же профессионалами. Принято считать, что способности к го появляются к десяти годам, и если не начать учиться в этом возрасте, то ничего не получится. Но рассказ Отакэ вызвал у меня странное чувство. Игра в го будто владела им, и этот тридцатилетний, еще молодой человек не уставал от нее. Наверняка дома у него тоже царило счастье.

Мэйдзин позже рассказал о своем доме в Сэтагая. Тот располагался на большом участке в 260 цубо[15], из которых только дом занимал 80[16], поэтому сад был скученный. Мэйдзин хотел переехать в место с более просторным садом. В его семье остались только он и супруга. Учеников он больше не брал.

5

Когда мэйдзина выписали из больницы Святого Луки, после трехмесячного перерыва партия возобновилась в гостинице «Данкоэн» в Ито. В первый день сыграли всего пять ходов, со 101-го по 105-й, а затем возникли разногласия. Седьмой дан Отакэ не принимал изменений, внесенных в правила из-за болезни мэйдзина, поэтому хотел отказаться от игры. Переубедить его стоило бо`льших усилий, чем в Хаконэ.

Игрокам и распорядителям приходилось нелегко – все время они проводили в гостинице. Как-то раз мэйдзин отправился в отель «Кавана», чтобы развлечься. Он, домосед, редко куда-то выбирался. Вместе с ним поехали я, пятый дан Мурасима и девушка, которая записывала ходы.

Однако кроме черного чая и приемной, где стояли роскошные кресла, «Кавана», как туристический отель, ничего предложить нам не мог, и мэйдзин выглядел чужеродно среди этой обстановки.

Застекленный полукруглый эркер в приемной выступал в сад, напоминая обсерваторию или оранжерею. Слева и справа от лужайки тянулись два поля для гольфа – «Фудзи» и «Осима». За садом и лужайкой шумел океан.

Мне всегда были по душе яркие просторы Каваны. Я хотел, чтобы обычно хмурый мэйдзин их оценил, и теперь внимательно наблюдал за ним. Но мэйдзин стоял в раздумьях, и, кажется, пейзаж его совсем не заинтересовал. Туристы тоже не привлекли его внимания. Мэйдзин оставался невозмутим и ни слова не сказал ни об отеле, ни о природе. Его супруга, по обыкновению ища его согласия, похвалила виды Каваны. Мэйдзин не кивнул, но и не противился.

Я позвал мэйдзина в сад, на яркое солнце. Супруга стала уговаривать его:

– Пойдем, пойдем. Там тепло и свежо.

И нельзя сказать, что мэйдзину это докучало.

Стоял один из тех теплых и ясных дней, когда над Осимой виднелась дымка. Над остывшим морем парили коршуны, а сосны на краю лужайки как бы обрамляли его. На взморье тут и там виднелись парочки, приехавшие сюда на медовый месяц. Может, из-за простора они вели себя без обычно присущей новобрачным скованности, и от невест в кимоно, которые тут и там мелькали между морем и соснами, так и веяло счастьем. Сюда приезжали люди обеспеченные. С завистью, похожей, впрочем, на сожаление, я сказал мэйдзину:

– Тут все молодожены.

– Им, наверное, скучно, – проговорил он.

Потом я еще не раз вспоминал его бесстрастную реплику.

Мне хотелось побродить по лужайке и даже присесть, но мэйдзин стоял все так же неподвижно, поэтому я волей-неволей оставался рядом с ним.

На обратной дороге мы заехали на маленькое озеро Иппэки. Оно оказалось неожиданно очаровательным в этот поздний осенний день. Мэйдзин тоже вышел из машины и постоял, смотря на него.

Поскольку отель «Кавана» был очень красив, следующим утром я позвал туда седьмого дана. Тем самым я надеялся смягчить его упрямство и раздражение. Вместе с нами я пригласил секретаря «Нихон Киин» Явату и журналиста Саду из «Нити-нити симбун». Днем мы пообедали сукияки[17] в деревенской хижине, выстроенной в саду отеля, а потом гуляли до вечера. Я бывал здесь не раз: и сам по себе, и вместе с танцорами по приглашению владельца, Окуры Киситиро, поэтому мог показать все.

Но когда мы вернулись из Каваны, разногласия не уладились, поэтому я, простой наблюдатель, вынужденно стал посредником между мэйдзином Хонъимбо и седьмым даном Отакэ, пока, наконец, партия не возобновилась 25 ноября.

Мэйдзин сидел у павловнии[18], за которой стояла большая жаровня-хибати, а рядом еще одна, длинная. На ней кипела вода. По совету седьмого дана он закутал шею в кашне и надел зимнюю накидку из одеяльной ткани с шерстяной подкладкой, чем-то походившей на хифу[19]. Он не снимал ее и в комнате. В тот день он пожаловался на легкий жар.

– А какова ваша обычная температура? – спросил седьмой дан Отакэ за доской.

– Тридцать пять и семь, иногда тридцать пять и восемь или девять. Но тридцать шесть у меня не бывает никогда, – тихо ответил мэйдзин, смакуя слова.

В другой раз его спросили о росте:

– Когда я проходил освидетельствование, мой рост был четыре сяку, девять сунов и девять бу, но потом я вырос до пяти сяку и двух бу[20]. С годами люди усыхают, так что теперь во мне ровно пять сяку.

Доктор, который обследовал больного мэйдзина в Хаконэ, удивился:

– У него тело слабого ребенка. Икры совсем не мясистые. Как он ходит? Удивительно. Я даже не могу выписать ему взрослую дозу лекарств, а только как подростку лет тринадцати-четырнадцати…

6

Конечно, за доской мэйдзин казался внушительней благодаря своему искусству и опыту, но для человека ростом в пять сяку его тело казалось непропорционально вытянутым. Длинное лицо с крупными чертами, большие нос, рот и уши. Особенно выдавалась вперед челюсть. И все это на посмертной фотографии бросалось в глаза.

Я очень переживал о том, каким выйдет его лицо. Отдавая пленку на проявку и печать, как обычно, в ателье «Нономия» на Кудан, я рассказал, при каких обстоятельствах сделал эти фото, и попросил особенно бережно обходиться с ними.

После торжеств в честь Одзаки Коё я на некоторое время заехал домой в Камакуру, а затем снова отправился в Атами. Я строго наказал жене, как только она получит фотографии из «Нономия», не глядя в конверт и уж тем более никому не показывая, сразу же отправить их в Атами, в гостиницу «Дзюраку». Я думал, что если мои любительские фотографии выйдут никудышными или уродливыми, и люди начнут их обсуждать, то это только бросит тень на мэйдзина. Я бы сжег неудачные снимки, не показывая ни вдове мэйдзина, ни ученикам. А фото могли не получиться – ведь у моего фотоаппарата сломался затвор.

Когда я сидел в павильоне «Бусёан» среди вишневых деревьев, ковыряя сукияки из индейки на празднике в честь Коё, позвонила жена. Она сказала, что вдова мэйдзина попросила сделать посмертную фотографию. Утром, когда я вернулся из «Урокои», отдав дань уважения покойному, я сказал жене, что если вдова мэйдзина захочет посмертную маску или снимок, то может обратиться ко мне. Вдове идея посмертной маски не понравилась, и она попросила меня сделать снимок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Название одного из четырех официальных домов го и одновременно фамилия. Дом Хонъимбо был основан в 1612 году, а закончил свое существование в 1940 со смертью мэйдзина Сюсая. До сегодняшнего дня имя Хонъимбо используется как титул, разыгрываемый на турнирах. –Здесь и далее примеч. перев., если не указано иного.

2

Мэйдзин – японский титул игроков в настольные логические игры, переводится как «мастер». В эпоху Эдо (1603–1868) и после возрождения го в эпоху Мэйдзи (1868–1912) – обозначение сильнейшего игрока девятого, наивысшего дана. Сейчас разыгрывается в турнирах. Дан (буквально «ступень») – мастерский разряд в го. Самый низший дан – первый, самый высокий – девятый. Ученические разряды в го носят название «кю» (буквально – «уровень») и измеряются от тридцатого к первому. За первым кю следует первый дан. Система данов и кю была разработана изначально для го, а затем уже стала применяться и в других играх.

3

По японской традиции отсчет лет ведется от зачатия.

4

Одзаки Коё (1867–1903) – известный японский писатель-романист. Самым известным из его произведений стал роман «Золотой демон» (1897) о несчастной любви бедного студента Канъити к девушке по имени О-Мия. Его монолог, обращенный к О-Мия, был произнесен 17 января в Атами.

5

Сёги – популярная японская настольная игра шахматного типа.

6

Дамэ (букв. «нельзя») – незанятый, нейтральный пункт на гобане (доске для игры в го).

7

Сируко – японский десерт, каша из фасоли адзуки, которая подается вместе с пирожками из рисового теста – моти.

8

Партия, описываемая в книге, в действительности состоялась между Хонъимбо Сюсаем и Китани Минору (1909–1975), одним из самых именитых японских игроков в го, который послужил прототипом седьмого дана Отакэ.

9

Традиционный японский метод наложения лака в несколько слоев, который дает пестрые узоры. Получил название по местности Цугару в префектуре Аомори на севере Японии.

10

Одна из японских спортивных федераций го. –Прим. науч. ред.

11

48,75 кг.

12

60 кг.

13

Фора в сэймоку – название форы в игре го, при которой слабый игрок получает преимущество в девять камней, расположенных в так называемых «хоси» (букв. «звездах»): четырех пунктах на пересечении четырех линий, четырех пунктах на пересечении со средней линией и в самом центре.

14

Атари – ситуация на доске, когда у камня осталось одно дамэ (т. е. один свободный пункт по соседству).

15

Примерно 860 м².

16

Примерно 265 м².

17

Сукияки – блюдо японской кухни, которое едят в процессе приготовления. Представляет собой тонкие ломтики мяса, овощей и кусочки сыра тофу, сваренные в горшке (яп. набэ).

18

Павловния войлочная (яп. кири) – дерево с крупными сердцевидными листьями и фиолетовыми цветами, которые распускаются весной. Получило название в честь дочери императора Павла I, Анны Павловны. В Японии используется как материал для мебели, музыкальных инструментов, сандалий-гэта. Также стилизованные изображения павловнии используются в качестве герба (яп. мон).

19

Теплая накидка без рукавов, которая надевается на кимоно.

20

Т. е. примерно 151–152 см.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов