Полная версия:

Об искусстве и жизни. Разговоры между делом

Ирина Антонова

Об искусстве и жизни

Разговоры между делом

Оформление серии – Денис Барковский

Фото на обложке – Юрий Инякин

Фотоматериалы предоставлены ФГУП МИА «Россия сегодня»

© Антонова И. А., Николаева М. Л., 2023

© ВГТРК, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

© ГМИИ им. А. С. Пушкина, иллюстрации, 2023

* * *

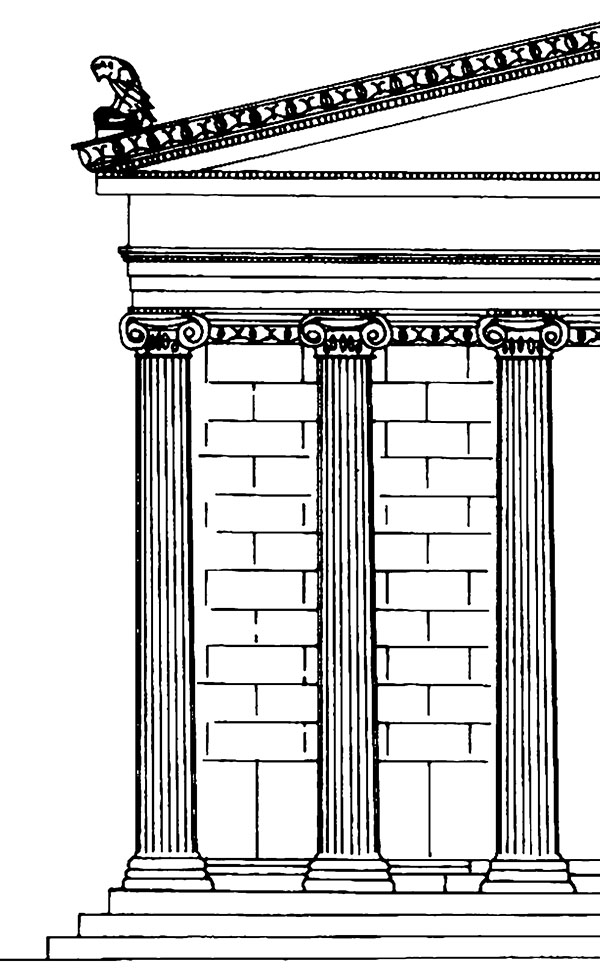

И. А. Антонова в Греческом дворике ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1998. © ГМИИ им. А. С. Пушкина

Предисловие

Можно, конечно, рассказывать какие-то фрагменты из жизни, но нельзя же всю жизнь рассказать – был театр, была литература, были встречи в жизни с людьми милыми, близкими, никому не известными, но родными по духу, – мало ли, что было! Были какие-то события, скажем война, – это событие в масштабе мира и страны, но были события в масштабе нашей художественной культуры. Наверное, их надо как-то отобразить на бумаге, почитать, а потом решить, что из всего действительно важно. Давайте попробуем…

Ирина Александровна Антонова была много-много-многолетним директором, а затем и президентом Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Кроме того, она была автором и ведущей телевизионной передачи «Пятое измерение». А я – тот человек, который помогал ей в этом. Я работала с Ириной Александровной с 2001 года до самого конца ее жизни, а знала ее, конечно, и того раньше. Еще учась в музейном клубе КЮИ[1]в школьные годы, я знала ее как «гения места» Пушкинского, она воспринималась нами не как важный директор, а именно как неотъемлемая часть музея, которая всегда присутствует в нем. И так случилось, что я стала бессменным режиссером программы «Пятое измерение» у бессменного автора Ирины Александровны Антоновой.

За двадцать лет существования нашей программы вышло больше 350 выпусков. В них рассказывалось о самом музее, о художниках, о временных выставках, а часть из них была посвящена близким Ирине Александровне людям, ее хорошим знакомым, прекрасным мастерам искусства двадцатого века, и мне показалось очень правильным объединить эти рассказы в книгу и подарить ее как самое душевное и важное, чего мы так часто не замечаем, гоняясь за призраками великого. Тицианы и Вермееры, Тёрнеры и Матиссы заслоняют от нас своим непререкаемым авторитетом мастеров, в силу разных причин менее известных, и мы проходим мимо многого, опираясь только на юбилейные даты из энциклопедии. Да и рассказывая о знаменитых людях, мы вынуждены сначала повторять самое главное, оставляя за скобками хронометража большое количество интереснейших деталей. Здесь все эти детали я постаралась сохранить.

Мы с Ириной Александровной часто разговаривали, и этими разговорами, то между делом и на бегу, а иной раз подолгу и вдумчиво, я делюсь с вами. Ирина Александровна была достаточно откровенна и охотно воспоминала, но не обо всем. Иногда отмахивалась – «ну, что говорить, давно дело было». И все же часто, в перерывах между съемками, я задавала ей вопросы, не скрывая того, что камера продолжает работать, и она отвечала.

Поздравление с Рождеством и Новым годом, 2006. © Из архива М. Николаевой

Когда возникла идея делать программу о Пушкинском музее и об искусстве, папа попросил меня заняться этим, апеллируя к моему знанию музея, все-таки я в нем много лет провела, и к тому, что он мне доверяет. Хорошо. Я решила про себя: запущу проект и уйду делать другие программы, не всю же жизнь в музее сидеть. И вот я пришла к Ирине Александровне…

Я могу, нисколько не лукавя, написать, что мы с Ириной Александровной не просто проработали вместе двадцать лет, за эти годы она стала для меня очень близким и важным человеком. Мы делали одно дело и постоянно выходили за рамки ролей автор – режиссер. Наши дружеские отношения начались со спорта. Известно, что она была страстной болельщицей, а я, скорее, выступала со стороны увлеченных спортсменов. И вот однажды февральским вечером она спросила меня, смотрю ли я Олимпиаду. Шли Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Я смотрела. Ирина Александровна вздохнула, что в музее ей и поговорить об этом не с кем, и мы проболтали добрых два часа. К тому времени мы с Ириной Александровной перешли на новый уровень отношений – она мне доверилась, поверила уже мне, а не папе через меня, она увидела мой интерес и внимательность. Я привыкла все проверять, работать с источниками, лазить по словарям, и это очень импонировало Ирине Александровне. Она серьезно готовилась к съемкам, но из-за нехватки времени часто наговаривала мне по два часа информации на положенные 26 минут эфира и моей задачей становилось отредактировать это, и сделать из большого материала передачу.

Мы смотрели каждую готовую программу, и Ирине Александровне нравились наши посиделки, когда дело уже сделано и можно расслабиться. Если позволяло время, она заказывала нам перекус, и мы разговаривали. Я любила, когда это было вечером, Ирина Александровна не торопилась и расспрашивала меня о делах. Она довольно пристально следила за моей жизнью. Давала советы, когда я стала водить машину, подсказывала удачные маршруты по центру. Ей было интересно, что я смотрю, чем увлекаюсь. Делилась она со мной своей фонотекой, приносила книги почитать. Мне нравилось, когда она мне звонила просто так, по какому-то не связанному с нашей работой вопросу. И меня искренне поражало, как Ирина Александровна отвечала по телефону, мгновенно включаясь в разговор. Сколько раз я была свидетелем того, как она терпеливо объясняла часы работы музея, какая идет выставка или еще какие-то подобные вещи, и если чего-то не знала, то спокойно говорила, что звонивший попал в кабинет директора и лучше перезвонить по такому-то номеру. Нет, она не была супертерпелива, но в таких ситуациях было видно, что она и правда хозяйка музея, она не работает там, а служит ему, и каждый вопрос по музею – это вопрос к ней лично. Меня эта преданность до сих пор восхищает. Так мы и общались, обговаривая, что снимать, что посмотреть, например, в Греции, куда лучше поехать отдыхать, а также обсуждая книги, фильмы и многое другое.

На съемках Ирина Александровна прислушивалась к моим советам. В какой-то степени ей нравились мои указания – как сесть, куда смотреть, как лучше начать передачу. Неизменные споры у нас вызывало только упоминание спонсоров выставок, имена которых нельзя было произносить в передаче, потому что это становилось рекламой. Она понимала законы телевидения, но всегда сердилась и упрямо говорила, что она должна сказать, «а вы уж там потом все, что нельзя, вырежете». Поначалу Ирина Александровна робела камеры, и это было очень видно, но потом привыкла, стала вести себя свободно, научилась брать интервью и даже руководить разговором с несколькими участниками, не забывая, что это передача, а не конференция, и зрителю важно, что он видит, а не только о чем ему рассказывают.

Я вполне музейный человек, но мои знания об искусстве не были систематическими, и работа с Ириной Александровной, стала, что называется, моими университетами. Конечно, я узнавала массу новых имен, сведений об уже знакомых мастерах, но, самое главное, я училась смотреть, училась понимать, почему и как тот или иной мастер работал, училась видеть пересечения в искусстве. И это тоже одна из тем этой книги.

Все материалы этой книги записаны с января 2002 года по октябрь 2022-го. Часть записей сделаны к передачам, и они звучат собраннее, серьезнее и академичнее, часть – разговоры именно «между делом», и они, конечно, так и читаются. Записи очень разнородные, потому что делались в разное время и в разных обстоятельствах, в разном состоянии Ирины Александровны, в разном ее настроении и расположении духа. Иногда Ирина Александровна вспоминала эпизоды своей жизни, о которых я расспрашивала, вспоминала людей, а иногда сама предлагала темы для разговора, тогда я подхватывала предложенное ею. Вы увидите, что иногда она рассказывала, явно сердясь, а где-то посмеивалась над былым.

В этой книге два голоса: основной текст – прямая речь Ирины Александровны, а курсив – мои комментарии.

Мария НиколаеваРазговоры между делом

О семье и юности

Мой отец был первым советским директором питерского Обуховского машиностроительного завода. Отец бывал на выступлениях Ленина и верил в идеи. Так же как и я верила, когда вступала в комсомол и в партию. На мой взгляд, только очень недалекие, недобросовестные люди могут считать, что Октябрьская революция – это, как сейчас говорят, переворот. Нельзя сделать переворот в масштабах такой страны, как Россия. Это не переворот, это одно из главных событий XX столетия, которое влияет на нашу историю, да и на историю всего мира, вплоть до сегодняшнего дня. Другой вопрос, как мы оцениваем результаты. То, что это было предопределено и случилось не просто потому, что кто-то где-то кому-то чего-то не сказал или сказал не вовремя, вышел на площадь, подошел к Авроре и выстрелил из пушки – все это, конечно, глупости, это не исторический подход. Октябрьская революция – такое же закономерное историческое явление, как английская революция XVII века, как французские революции конца XVIII века и XIX столетия. Так же случилась и русская революция. Их же было несколько: в 1905 году, Февральская революция 1917 года и Октябрьская, и не одна из них не была случайной. Все были исторически закономерны. И делались эти революции людьми убежденными, знающими, что они делают и за что они борются. Почитайте огромные материалы первых съездов – они у нас, кстати, есть дома до сих пор. На протяжении моего детства и юности к нам из Питера часто приезжали папины товарищи, которые были с ним когда-то в революционном движении. Очень симпатичные, честные, порядочные люди. И отец мой был такой. Я думаю, что так же было со всеми другими революциями – сами революционеры знали, на что они идут, и шли с открытыми глазами, но что происходило в дальнейшем – с движением, с людьми, с перерождением, с реставрациями и так далее, как и кто пользовался плодами революций, какие режимы устраивал, в том числе диктаторские… это мы все проходили с вами, и проходим до сих пор.

После Гражданской войны мой отец стал инженером-стекольщиком и директором экспериментального института стекла. У него была своя закономерность – он был участником Гражданской войны, сражался на территории Украины. Потом занимался разными делами, в том числе его послали в Германию, и мы три с половиной года жили там. Он заведовал культурной программой. Это тоже было для него закономерно – в свое время, еще до Революции, он играл в Театре рабочей молодежи в Питере. У нас есть фотография: он на сцене в пьесе Горького «На дне» в роли Васьки Пепла. Между прочим, он играл вместе с Константином Скоробогатовым, который впоследствии стал актером, и даже Народным артистом СССР. Папа бывал на многих концертах и спектаклях Фёдора Шаляпина – очень любил музыку и оперу.

Почему мой отец, человек из семьи питерских ткачей, тянется к искусству? Почему он играет в театре? Ходит на концерты? К сожалению, я в свое время не расспросила его, как в нем рождались эти интересы. Видимо, в Питере он попал в определенное общество, ведь среди первых революционеров были очень образованные люди, и он оказался в среде достаточно культурных людей, и приобщился. Может быть, на него повлияли близкие отношения с Анатолием Рябининым. Он [Рябинин] был и писателем, и поэтом, старым большевиком, прошедшим и аресты, и ссылки. Так случилось, что они вместе ездили на Кавказ – Рябинин был по профессии геологом, ученым-палеонтологом. Чему-то он отца научил, заинтересовал и искусством, и политическим движением, папа вступил в партию. Когда человек в 1906 году вступает в партию, вы понимаете, он не думает о карьере, он думает скорее о возможной каторге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

КЮИ – клуб юных искусствоведов при ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов