скачать книгу бесплатно

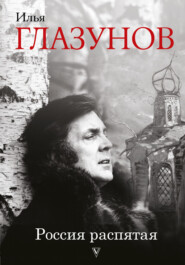

Россия распятая

Илья Глазунов

Большая биография

Автобиография всемирно известного русского художника Ильи Глазунова во многом уникальна и необычна.

Автор рассказывает в ней не только о довоенном детстве, страшных днях ленинградской блокады, о начале пути и становлении будущего художника, но и о нашем трагическом времени, о своем понимании творчества и искусства, о взглядах на историю бесконечно любимой им России. Художник по-новому пытается осмыслить забытые страницы не только русской истории, но и мировой истории. Илье Сергеевичу довелось побывать во многих странах мира, он был знаком с большинством культовых фигур XX века. Ему довелось писать портреты таких неординарных личностей как Иоанн-Павел II, Индиры Ганди и Фиделя Кастро.

Выставки Ильи Глазунова с многотысячными очередями зрителей были, есть и будут событиями огромной духовной значимости в жизни нашего общества. Многогранное творчество художника, как и эта книга, есть свидетельство борьбы добра и зла, где поле битвы – сердце человека. «Россия распятая», книга-исповедь, написанная с пронзительной правдой художника и гражданина, – это документ великой духовности, веры в возрождение нашего многонационального Отечества.

Илья Глазунов

Россия распятая

© Глазунов И.С.

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Посвящаю свою книгу родителям,

Ольге Константиновне и Сергею Федоровичу,

погибшим в Ленинградскую блокаду,

жене Нине и детям моим, Вере и Ивану,

и всем тем, кто освещал путь моей жизни

И свет во тьме светит,

и тьма не объяла Его.

Евангелие от Иоанна (гл. I, ст. V)

Пролог

Я не мог не написать эту книгу…

Мне иногда кажется, что я прожил сто жизней, но все они – и счастливые, и кошмарно-трагические – объединены одним понятием – моя жизнь в жестоком XX веке.

Я родился в 1930 году в России, в Ленинграде – Петербурге, в страшные годы геноцида, прежде всего, русского народа. В СССР, который иностранцы называли «страной без Бога», – в разгар коллективизации, означавшей уничтожение русского крестьянства, равно как и других кормильцев многонациональной страны. Недаром Иосиф Джугашвили, называвший себя Сталиным, именовал ее «второй революцией» после Октября 1917-го.

В годы моего детства страна окутывалась черным дымом новых фабрик и заводов, полнилась гулом первых сталинских пятилеток, знаменующих насильственную «железную поступь» так называемого социализма, покрывалась кровавой коростой концентрационных лагерей. Тогда Максим Горький, вернувшийся по указанию Кремля с солнечного острова Капри, захлебываясь от восторга, воспевал Соловки и Беломорканал как «школу коммунистического перевоспитания». Перевоспитание трудом – давняя идея Льва Толстого, кривого зеркала русской революции. Левая интеллигенция Европы и Америки рукоплескала «русскому чуду», «новому миру», творимому большевиками. Памятные мне детские журналы были до предела насыщены любовью к Сталину и ненавистью к попам, белогвардейцам и мировой буржуазии. По радио, как мне врезалось в память, непрестанно звучали стихи «Гренада, Гренада, Гренада моя» и прославлялись подвиги интербригадовцев, героически сражавшихся против мятежного генерала Франко – соратника Муссолини и Гитлера. Позже, уже в школе, нас то и дело заставляли вырезать из учебников портреты недавних вождей и маршалов СССР, которые вдруг становились разоблаченными «врагами народа». И еще помню тихий испуганный шепот моих родственников: «Кого вчера взяли? Кто следующий?». Я никак не мог понять, почему мой отец спит одетым, а среди ночи встает и подходит к окну, когда в колодец нашего двора вдруг въезжает машина…

Это было время, когда рушились древние русские города, стирались с лика земли православные монастыри и церкви, пылали костры из икон и священных книг, вовсю добивались «социально чуждые элементы». Задыхались без России Бунин и Рахманинов, Шаляпин и Коровин – и многие другие беженцы великого исхода, миллионы лучших людей России… В 1930 году в одиночестве и забвении умер Илья Ефимович Репин. Русские аристократы, генералы и офицеры работали таксистами и официантами в Париже. Не помогли им в беде масонские «братья»…

В изгнании Бунин с горечью писал о России: «Это было давно, бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки… Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия… – и настал конец, предел божьему прощению». (Бунин И. А. Собр. соч. – М.: Худ. лит., 1998. Т. 4. С. 221, 225).

Это было время, когда в Европе Муссолини выступил за пересмотр Версальского договора, а молодые немцы зачитывались книгой «Моя борьба» тогда еще молодого, далеко не всем известного Адольфа Гитлера. Британия по-прежнему высокомерно «правила морями», но в далекой Индии, «жемчужине английской короны», уже поднял знамя гражданского неповиновения Махатма Ганди. В 1930 году был убит в своей московской квартире «лучший, талантливейший поэт советской эпохи» Владимир Маяковский. И это тоже было в год моего рождения.

Вспоминая довоенное детство, оглядываясь вокруг себя сегодня, мне порой кажется, что все это было не со мной и в другом мире, в другой, еще живой, хотя и полуразрушенной России. Это было в Петербурге, который за 6 лет до моего рождения был назван Ленинградом. Какие одухотворенные, добрые, словно сошедшие со страниц журнала «Нива» лица окружали меня тогда! Таких не будет уже – они сметены навсегда войнами и красным геноцидом. Слышу цокот копыт по булыжной мостовой и звонки трамваев на Петроградской стороне. Помню, как поразили меня синие волнистые линии, отмечающие уровень наводнения Невы; глядя на них снизу вверх, я думал: а ведь во времена Пушкина вода поглотила бы и нас…

В памяти живет и наш петербургский двор, а неподалеку – Ботанический сад, шумящий высокими кронами деревьев, среди которых высился дуб-великан, посаженный, по преданию, самим Петром I. Его свалило наземь ураганом совсем недавно… В густой и таинственной зелени парка мерцали черные пруды, в одном из которых, как в зеркале, отражалась беседка, где любил в задумчивости сидеть Александр Блок. В Ботаническом саду я бывал до войны каждый день. Здесь, в деревянном двухэтажном доме, жила сестра матери Агнесса Константиновна Монтеверде, моя любимая тетя.

А вот всплывает из глубин памяти доброе лицо первой моей учительницы, Евдокии Ильиничны. Она приказывает мне переписать для школьной стенгазеты такие бравые стихи моего одноклассника:

Бросив пушки, танки, мины,

Удирали белофинны.

Всех быстрее удирал

Белофинский генерал.

А отец мой, выдирая в который раз из радиосети штепсель «черной тарелки», говорит: «Позорно, что они никак не могут проломить линию Маннергейма». Я, конечно, не знал тогда, что барон Маннергейм был адъютантом Государя Николая II и дружил с малоизвестным у нас (очевидно, по этой причине) великим финским художником Аксеном Галеном. Но я уже знал от матери, что у нас до революции была дача в Дибунах, неподалеку от Куоккалы, где жил Илья Ефимович Репин. И думала ли тогда моя мама – Ольга Константиновна, что через много-много лет ее сын, который стал, как она мечтала, художником, будет приглашен писать портрет Урхо Кекконена, президента Финляндии.

Моя память хранит многое. Страшные годы войны предстают передо мной как огромная апокалипсическая туча, сметающая все на своем пути. Словно это было вчера: возвращаясь с летней дачи в Вырице, мой отец, мама и я успели втиснуться в переполненный вагон последнего поезда, идущего в Ленинград. Немцы шли за нами буквально по пятам. Вспоминаются разговоры взрослых: «Вот тебе и несокрушимая… Как драпают! У ополченцев желторотых одна винтовка на 12 человек, да и та «трехлинейка» царских времен!» Кто-то, теснящийся в проходе, добавил: «Обещали – своей земли вершка не отдадим, а немец за два месяца пол-России оттяпал». Другой тихим шепотом вставил: «Говорят, немцы назначили губернатором Киева князя Мещерского; церкви открывают, колхозы распускают. Листовку сам видел: немцы собираются через неделю взять Ленинград и уже банкет в «Астории» назначили». «А я другую видел: на ней сын Сталина с немецкими офицерами сфотографирован, – добавил бородатый мужик в косоворотке. И продолжил: – Власти нету, райкомы пустые, а магазины грабят».

Все ждали воздушного налета. Но его не было. Чудом добрались мы до Ленинграда. Он был неузнаваем – город готовился к осаде.

Мне и сейчас по ночам слышатся завывание сирен и зловещее тиканье метронома по радио, глухие взрывы, от которых шатаются погасшие люстры на потолке. И в лютом морозе комнат, в неверном и тусклом свете мигающей коптилки видятся уже окоченевшие тела моего отца, родных и близких. Помню сквозь слезы лицо умирающей матери, благословившей меня на спасение медной фамильной иконкой. «Я поправлюсь, сынок», – шептала она. Но чуда не произошло…

Потом – черные, рябые от ветра полыньи Дороги жизни. Ладога. Неужели все это было со мной? Мне суждено было выжить. В деревне Гребло, затерянной в бескрайних новгородских лесах, остались одни только старики, женщины, дети – как будто для того лишь, чтобы получать с фронтов похоронки. В те годы передо мной открылся мир русской деревни с ее могучей и нежной северной природой. С моими новыми деревенскими друзьями я работал на колхозном поле, ходил в школу за пять километров по снежной пустыне замерзшего озера Великого. На уроках мне приходилось иногда отвечать письменно – я стал заикаться и часто даже не мог говорить после пережитого кошмара Ленинградской блокады. Иногда говорят, что дети злые и насмешливые. Только не деревенские! Они относились ко мне с пониманием и тонкой душевной деликатностью.

Наконец блокада была прорвана, и я вернулся в родной город, на пустынные набережные и проспекты столь любимого мною, загадочного в дивной красоте своей Ленинграда – Санкт-Петербурга. Я словно заново открывал его, хоть он был мне до галлюцинаций памятен. Летний сад; заколоченный досками Медный всадник; раскрашенные, будто плащ-палатки, величавые дворцовые ансамбли; крики чаек и брызги волн, стекающие словно слезы по граниту набережных; былое великолепие имперских парков, вскопанных под чахлые огороды, – пустынный и ветреный город, населенный скульптурами и отраженными в величавых невских волнах творениями его великих зодчих.

Помнится, как загадочно смотрели на нас, будущих художников, древние египетские сфинксы, когда мы неподалеку от них разгружали с баржи дрова, чтобы не замерзнуть в классах бывшей Академии художеств, на фасаде которой были начертаны слова, осенявшие мои годы учебы: «Свободным художествам. 1725». Помню, как к нам, воспитанникам средней художественной школы, расположенной на последнем этаже академии, заходил сам Игорь Эммануилович Грабарь. Я не мог и подумать тогда, что много-много лет спустя мне суждено будет создать Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, стать ее основателем и ректором – во имя сохранения школы высокого реализма, к которой меня приобщили мои учителя и сам дух императорского Петербурга.

Помню зимнее небо утром 5 марта 1953 года. Была серая мгла, сквозь которую светил багровый шар восходящего солнца. Я ехал в Москву на похороны Сталина без билета на багажной полке общего вагона. Я так и не попал в Колонный зал – на Трубной меня едва не раздавило в людском водовороте. Многие тогда рыдали, но у меня не было слез… Гипноз имени Сталина был велик – с ним связывали нашу победу 1945 года. Тогда перед ним дрожала Европа, вставая, как Черчилль, в едином порыве, когда он входил.

Смерть Сталина была вехой в истории XX века. Каждая страна по-своему реагировала на уход диктатора.

Возвращаясь с похорон «отца народов», я смотрел на вечереющие снега бескрайних просторов России, проносящихся за вагонным окном.

Говорят, что большое видится на расстоянии. Это и правда, и неправда. Реальная жизнь часто подтверждает другое: туманы времен способны исказить и размазать историческую правду…

В моей семье, как и в миллионах других, ненавидели Сталина, видя в жизни и испытывая на себе его преступную жестокую волю. Мне как русскому стыдно и мучительно больно читать сегодня, как иные историки и публицисты, считающие себя патриотами России, вновь возвеличивают Сталина как «вождя русского народа», непримиримого борца с троцкизмом и мировым сионизмом, создателя могучей «советской империи». Забывают, однако, что борьба с Троцким была только борьбой за личную власть в партии.

Так кто же все-таки был Сталин? Меня, как и всех тогда, справедливо учили, что «Сталин – это Ленин сегодня».

Помню, когда мне было 18 лет, я рисовал портрет старого петербуржца, писателя Сергея Карловича Вржосека. Имя его упомянуто в одном из томов «Энциклопедии политкаторжан».

Это было время триумфа культа личности Сталина, объявившего тогда войну безродному космополитизму. Во время сеанса Сергей Карлович спросил вдруг: «Ильюша, а как ты к Ленину относишься?» Я был смущен вопросом и не нашелся, что ответить. Всех нас учили в школе, а позднее в академии, что основатель советского государства Ленин – гений. Его учение всесильно, потому что оно верно.

Но тут же вспомнилось, как недавно в коридоре у мастерской, где мы писали натюрморты, во время переменки кто-то, оглядываясь по сторонам, полушепотом рассказал новый анекдот. Темная деревенская старушка по складам читает лозунг: «Ленин умер, но дело его живет!» – и, перекрестившись, говорит: «Лучше бы он сам жил вечно, а дело бы его – умерло!» Кто-то прыснул в кулак, а кто-то, улыбнувшись, промолчал.

Я работал над лепкой выпуклого лба Вржосека, а за окном шумели машины, звенели трамваи на многолюдном Невском. Старый писатель, не дожидаясь моего ответа, неожиданно произнес: «Между прочим, Ильюша, Сашка Керенский, балбес и фанфарон, у меня юридическую практику проходил. Я его как облупленного знаю». Задумавшись, не меняя позы, необходимой для работы над портретом, Сергей Карлович продолжил: «Никогда не видел более скучной личности, чем Ленин. Мы вместе с ним когда-то преподавали в рабочем марксистском кружке. Ленин всегда поражал меня своей серостью во всем и школярской узостью, свойственной всем заурядностям. Его научные работы – унылая компиляция. Но уже тогда я заметил в нем нетерпимость и фанатизм. Он не признавал других мнений, даже товарищей по работе. Думаю, что именно фанатизм и беспринципность, когда цель оправдывает любые средства, и сделали из него немецкого шпиона. Над дуростью же пучеглазой Крупской у нас все смеялись, а кто-то даже называл ее за бесцветность внешности молью. Не понимаю, как могло случиться, что так называемого Ильича превратили не только в гения, но и в вождя мировой революции».

Повернув голову ко мне и пряча лукавую улыбку в седую, клинышком подстриженную бороду, спросил пытливо: «Как, мой милый, я тебя не испугал своими воспоминаниями о людях, которых я хорошо знал?»

Слова старого Вржосека не испугали меня – они потрясли до основания мою душу. Я впервые слышал такое о Ленине. Я на всю жизнь запомнил тот ненастный петербургский день, когда после сеанса с этюдником через плечо в каком-то ознобе возбуждения шел пешком через мост на Петроградскую сторону до своего дома. Я ни с кем не мог обсудить столь взволновавшие мой ум и ставшие для меня откровением слова старого писателя.

С тех пор прошло более полувека. На протяжении многих лет я изучал исторические свидетельства и документы, пытаясь понять и явление Ленина. Эта работа отражена и в образном осмыслении его в таких моих картинах, как «Костры Октября», «Великий эксперимент», «Мистерия XX века» и других.

Написал я в 60-е годы и портрет Ленина, который, однако, нигде не печатался и не выставлялся, кроме одной выставки в Манеже, закрытой через 4 дня по требованию партбюро МОСХа. Помню, тогдашний президент Академии художеств В. А. Серов, увидев мою работу, язвительно сказал: «Это что – великий Ленин в геенне огненной? И вы надеетесь это показать народу?»

Я многое потом передумал и осмыслил, знакомясь с такими документами и свидетельствами современников Ленина, которые многие десятилетия тщательно скрывались от нас. Сегодня спорят о числе жертв многомиллионного русского холокоста… Памятный лозунг «Никто не забыт – ничто не забыто!» странно сочетается со словами Достоевского о том, что «в мире все за всех виноваты». Долго еще историки будут приводить цифры о преобладающей роли евреев в революции, о щедро оплачиваемых штыках латышских и китайских наемников, без которых не утвердилась бы пролетарская диктатура, где почти не было русских, но были миллионы распропагандированных «сознательных» рабочих и крестьян многонациональной России. Большинство интеллигенции, увы, вторило им, рукоплеща «освободительному движению», ниспровергавшему Самодержавие, Православие и Народность, – они тоже жаждали крушения исторической России. Мое поколение выросло под кровавым красным знаменем с изображением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Нас учили любить все народы мира, кроме своего. Особенно потрясла меня впервые прочитанная фраза Ленина: «А на Россию, господа хорошие, мне наплевать…» По Ленину, пусть погибнут

/

, но остальные доживут до победы мировой революции. Эти слова перевернули мою душу. И Ульянов-Ленин стал для меня террористом № 1, взорванной большевиками России.

* * *

Оплакав своего вождя, коминтерновцы, кроме «перманентного» революционера Троцкого, поняли, что мировая революция не удалась. Они не ожидали, какое мощное сопротивление окажут им национальные силы Европы, не приемлющие идей и господства марксистского интернационала. Верный ленинец Сталин начал с присущей ему жестокостью проводить в жизнь идею своего учителя о построении социализма в одной, отдельно взятой стране – России, понимаемой как плацдарм для борьбы за грядущую победу коммунизма во всем мире.

* * *

За 450 последних лет мир видел три главные революции, каждая из которых была разрушительнее предыдущих. Эти три революции – Английская, Французская и Русская – очень близки друг к другу как ступени одной и той же лестницы, ведущей к мировой революции. В начале каждой революции всегда говорилось, что она направлена против угнетателей – «королей, царей и помещиков». А в наши дни, когда власть царей и попов кончилась, а революция в новых формах и под новыми лозунгами продолжается бесконечно, для многих стало ясно, что все это имело целью обмануть народы. Истинное предназначение революции – это разрушение во имя мирового господства избранного меньшинства.

Думается, что Сталин, как и Кромвель, и Наполеон, был одной из марионеток и выдвиженцев этой могучей всесокрушающей силы с ее многовековым опытом.

Многое написано, пишется и будет написано о тайной истории мирового масонства и его влиянии на историю человечества. Не касаясь тамплиеров, розенкрейцеров и особенно значимой фигуры Вейсгаупта, его последователей Маркса, Ленина и большевиков – словом, не вдаваясь в суть истории Адонирама и «тайны беззакония», подтверждаю вместе с многими историками, что все европейские революции были тщательно подготовлены и осуществлены с железной последовательностью масонскими ложами разных систем обрядов и послушания, деятельность которых, однако, направлялась из единого центра, скрытого от глаз человечества в течение многих веков.

Ныне никто не отрицает, что Временное правительство русской Февральской революции полностью состояло из масонов.

Известно, что, придя к власти, большевики запретили в завоеванной ими России все масонские ложи, оставив лишь безраздельное господство своей, победившей. У западных исследователей я читал, что, например, Ленин, Горький, Луначарский, Бухарин и другие были приняты еще до революции в ложу «Великого Востока» – ту ложу, с которой обычно связывают всех участников так называемой великой Французской революции.

* * *

О ликвидации крестьянского сословия России (под видом «ликвидации кулачества как класса»), о миллионах заключенных и погибших в подвалах ЧК – ОГПУ написано немало. А садистские пытки и зверства над православным русским духовенством и верующими мирянами? Кровь стынет в жилах… Кое-что к этому из своего жизненного опыта и встреч с людьми тех приснопамятных лет добавлю и я. Еще и на моей памяти – факты ожесточенной борьбы с «социально чуждыми элементами». Напомню лишь, что их дети вплоть до 1936 года не допускались во все высшие учебные заведения либо изгонялись из них. Был создан вакуум. Так что до самой войны не из русских, а из нового «советского общества» формировалась интеллектуальная и художественная элита советской страны.

Не забыть мне рассказ врача К. М. Дубровского, любимого ученика Бехтерева, отсидевшего более четверти века в сталинских лагерях смерти. Он был изгнан из Ленинградского университета за принадлежность к дворянскому сословию и вынужден был работать санитаром «скорой помощи». В декабре 1925 года раздался звонок: «Скорая помощь»? Звонят из «Англетера». Приезжайте срочно. Повесился Сергей Есенин». «И вот, Ильюша, – рассказывал он мне, – я первым вошел в номер и понял, что это не самоубийство. Следы борьбы говорили о том, что он не хотел расставаться с жизнью». Помню, как уже в годы перестройки на вечере «Огонька», который тогда возглавлял уже не Софронов, а Коротич, наполненный до отказа зал взорвался возмущенным недоверием, когда я сказал об убийстве поэта. В «большевистской империи» умели прятать концы в воду, не только уничтожая миллионы, но и отдельных известных людей страны.

Но почему же «прогрессивные» деятели культуры Европы и Америки в довоенные годы захлебывались от восторга и восхищения деяниями Сталина? А какие звонкие имена! Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Луи Арагон, Андре Жид, Анри Барбюс… Словно соревнуясь друг с другом в словесной лести, они сообща создавали лживый образ «вождя народов», которому беззаветно преданы счастливые граждане его страны – строители нового социального рая.

Поразительна в своей лжи изданная у нас до войны огромным тиражом книга Фейхтвангера «Москва. 1937». Неужели ее мог написать автор «Лженерона», «Испанской баллады», «Гойи»? С удивительным пониманием и одобрением он пишет о знаменитых сталинских процессах над «врагами народа». Невольно возникает вопрос: его «Москва. 1937» не была ли выполнением политического заказа тех, кто организовывал нашу революцию, кто руководил и руководит миром?

Диву даешься, как Фейхтвангер не только восхищается мощью сталинских пятилеток, неузнаваемо преобразующих «нищую лапотную Россию», но и личной скромностью великого вождя. Писателя-антифашиста особенно поразило, что именно сталинская скромность не позволяет ему запретить многочисленные выражения всенародной любви: плакаты, бюсты, картины, песни и памятники.

Раздумывая над тем далеким, но и таким близким временем, сегодня все яснее понимаешь, что все эти восторги деяниями Сталина, поток похвал тому новому миру «социального счастья», который он строил, были продиктованы не политической наивностью, а животным страхом европейской и американской демократий перед стремительно растущей военной мощью Третьего рейха и его союзников – Италии и Испании.

Гитлер не скрывал от всего мира, что своей первейшей задачей он считает расширение жизненного пространства для немцев за счет восточных русских земель, завоеванных «иудо-масонским большевистским интернационалом», мечтающим о мировом господстве.

Именно поэтому весь «прогрессивный мир» уповал на Сталина как на единственного избавителя от «коричневой чумы» и жаждал скорейшей схватки двух великих государств, прекрасно понимая, что после нее и Германия, и Россия – СССР будут лежать в руинах, потеряв миллионы своих граждан.

В то время как США и Англия отказались принять еврейских беженцев, спасавшихся от фашистского террора, Советский Союз незадолго до войны и сразу после ее начала спас от уничтожения два с половиной миллиона евреев. Даже ярый антисталинист, функционер коминтерна троцкист Исаак Дойчер вынужден был признать, что они «таким образом были спасены от нацистских концентрационных лагерей». И далее он подчеркнул: «Об этом еврейская националистическая и сионистская печать часто забывает…» Не могу не добавить, что и наша «демократическая» печать сегодня тоже предпочитает замалчивать это.

После выигранной победоносной войны с мировым фашизмом Иосиф Джугашвили окончательно уверовал в свое личное не только советское, но и мировое могущество.

Он снова, как и до войны, задумал серию политических процессов: закрыл еврейский антифашистский комитет, расстреляв замечательного актера Соломона Михоэлса и талантливого поэта Переца Маркиша, а затем развернул яростные кампании против космополитов и «врачей-убийц».

Помню, как у нас в институте на лекциях и комсомольских собраниях клеймили низкопоклонство перед Западом, зачитывали статьи из газет, в которых сообщались подробности убийства лечащими врачами Горького, Фрунзе, Жданова… Честно говоря, мы, погруженные в работу в своих институтских мастерских, не очень вникали в смысл всех этих шумных событий.

Помню, в то время я с моим другом копировал «Афинскую школу» гениального Рафаэля, поражаясь дару композиции и безошибочному чувству гармонии почти нашего ровесника. От лжи официоза мы отгораживались стеной любви к ушедшей правде классики.

– Ты знаешь, – сказал мой друг, – как все-таки был прав Врубель, сказавший: «Только реализм родит глубину и всесторонность».

Было уже поздно. Возвращаясь домой на десятом автобусе, мы вдруг услышали голос кондуктора: «Следующая остановка – кинотеатр «Свет». Мы переглянулись: ведь еще вчера он носил имя Эдисона! Подойдя к нашему дому, мы увидели в летящих хлопьях снега при тусклом свете уличного фонаря на стене старого здания электротехнического института новую мемориальную доску: «Здесь жил великий русский изобретатель радио А. С. Попов».

Мы стояли на промозглом ветру напротив Ботанического сада. Вокруг не было ни души. Друг сказал мне:

– Я слышал вчера, как отец со своим другом-профессором шептался на кухне: «Сталин плохо кончит», – он испытующе посмотрел на меня. – Существует тайное мировое правительство, которое после революций обычно ставит над побежденным народом диктатора другой крови. Ему чужого народа не жалко. А в конце концов, когда его руками дело сделано, его убирают и все преступления на него валят – он один виноват. Кстати, твой любимый Наполеон ведь тоже был для французов иностранцем, или, как говорили в России, «инородцем», над его ужасным корсиканским акцентом в школе смеялись. Аркольский мост, переписка с Робеспьером… Великий честолюбец, бывший якобинец, изменив революции и тем, кто ее вершил, провозгласил себя императором, обрушился на Россию, мечтая о создании всемирной империи. Столкнувшись в роковой схватке с русским сфинксом, задыхаясь в дыму пожара Москвы, он процедил тогда сквозь зубы: «Это скифы… скифы…» После вступления русских войск в Париж были остров Эльба, Сто дней и позор Ватерлоо и, наконец, английская тюрьма Святая Елена, где он и умер странной смертью в полном одиночестве и забвении.

– Погоди, – возразил я. – А разве кто на Сталина что-нибудь валит?

– Когда уберут, все на него одного и свалят, попомни это, – ответил Костя.

Придя домой, я долго не мог заснуть, потрясенный словами друга. Они вспомнились мне сразу же, когда 5 марта 1953 года передали сообщение о смерти «вождя народов». Бесспорно одно: Иосифу Джугашвили дали беспримерную в истории власть диктатора, не ограниченную никакими законами, как и его учителю Ульянову-Ленину, во имя уничтожения исторической России и превращения ее в несокрушимый плацдарм Коминтерна. Окончательное решение «русского вопроса», как и геноцида других народов, входящих в состав бывшей империи, переименованной в СССР, остановила Вторая мировая война.

Дорогой читатель, чувствую, что мне пора остановиться в политических характеристиках своего времени, но не могу не напомнить о той атмосфере моего детства и юности, которая окутывала мою жизнь. Я писал свою книгу для того, чтобы рассказать о детстве, о моем становлении как художника, о мучительно трудных годах учебы, о первой выставке, о тех людях, которые любили и ненавидели меня, о моем познании России, о воле к преодолению и о сознании смысла своего бытия и миссии художника.

* * *

После смерти Джугашвили построенную им пирамиду власти стали медленно разваливать. Началась холодная и лживая хрущевская «оттепель». При нем безжалостно сносились памятники древнего зодчества – краса и гордость уцелевших русских городов. Подсчитано, что «богоборец Хрущев» уничтожил больше церквей и монастырей, чем Ленин и Сталин. Я помню и всеобщее возмущение, когда Хрущев, любящий щеголять в украинской рубашке, «подарил» бывшей братской республике исконно русскую землю – Крым. А ведь это было только начало…

Развенчивая своего бывшего вождя и открывая ворота Архипелага ГУЛАГ, Хрущев начал штурмовать небо. Радостно потирая руки, на многочисленных приемах он не раз повторял: «Наш Юрка Гагарин всю Землю за час сорок восемь минут облетел, но нигде никакого Бога не увидел». Мне позировал Юрий Гагарин вскоре после полета. Запомнились серо-голубые глаза первого в мире космонавта, его открытая улыбка русского солдата. Он сказал мне свое знаменитое: «Поехали! У меня в распоряжении 15 минут. Вызывают к Никите Сергеевичу».

Мельком взглянув на портрет, протянул уважительно: «Похож!» Он поставил в правом углу свой четкий автограф и пометил: «1961 год, апрель».

* * *

Будучи студентом пятого курса, я получил Гран-при на Международной выставке молодых художников в Праге. А в 1957 году в Москве, в ЦДРИ, была открыта, после долгих колебаний дирекции, моя первая выставка, на обсуждение которой пришло столько зрителей, что был вызван наряд конной милиции. Западная пресса назвала ее «ударом ножа в спину соцреализма». Мне было тогда 26 лет. Я впервые ощутил любовь народа, злобную ненависть официальной критики и тех, кто, исповедуя партийную идеологию лжи соцреализма, был против моей правды жизни, считая Достоевского мракобесом, не приемля любовь к вечной России. Вернувшись в Ленинград, я получил «тройку» за диплом и был распределен учителем черчения сперва в Ижевск, потом в Иваново. Так я был изгнан из родного города и переехал в Москву, где у меня после выставки появилось много друзей.

Оказавшись в столице в положении лимитчика без прописки, живя из милости в кладовке большой коммунальной квартиры, я натыкался на непробиваемую стену враждебного небытия. В моей работе «Стена» я выразил это чувство неприкаянного одиночества: холод, снег и почти невидимое из-за нескончаемой стены таинство небесного сражения, а у ее подножия – ничтожно малая фигура отчаявшегося, никому не нужного человека…

Война выявила и создала новое поколение патриотов-государственников. Многие вернувшиеся с фронтов победители, овеянные славой, были назначены на ответственные посты как в политике, так и в культуре. Говорили, что они были совсем не похожи на довоенные кадры. Некоторые протянули мне руку помощи – и среди них я с особой благодарностью вспоминаю главного редактора «Огонька» Анатолия Владимировича Софронова. Благодаря ему я не умер с голоду, получая заказы на иллюстрации к произведениям великих русских писателей.

* * *

Могучая и добрая рука автора Гимна Советского Союза Сергея Владимировича Михалкова вытащила меня из житейской и политической трясины. Несмотря ни на что, я продолжал свою борьбу за право идти своим путем – путем русского художника, верного традициям нашей истории и культуры.

Выросший в Петербурге, овеянном духом Серебряного века, только в Москве я стал окончательно русским. В древней столице России для меня открылся мир допетровской русской православной цивилизации – соборы Кремля, священные стены Троице-Сергиевой лавры, хранящие имена святого подвижника Сергия Радонежского и Андрея Рублева, покоряющая могучая красота Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Ярославля, тишина и бескрайние просторы русского Севера с его дивными деревянными храмами, где еще помнят древние былины, где до сих пор старушки вышивают на праздничных полотенцах древнеарийский символ Солнца – свастику.

Судьбоносным моментом в моей жизни художника стало приглашение приехать в Рим, с которым обратились к советским властям всемирно известные Лукино Висконти, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, Джузеппе де Сантис, Эдуардо де Филиппо. Вернувшись после шумного успеха моей итальянской выставки в Москву, я был наконец принят министром культуры СССР Фурцевой. Тогда, как и сегодня, у нас очень считались с мнением Запада, и я дерзнул попросить у министра выставку и еще чердак под мастерскую. Чердак в сорок квадратных метров я получил, а выставка состоялась в единственном не подчиненном Союзу художников зале Манежа, да и то в служебном помещении, с черного хода, но была закрыта через 5 дней по требованию партбюро МОСХа.

Много с той поры написал я картин, которые выставлялись – или не выставлялись – в советском государстве. Общеизвестно, какой грандиозный скандал и шумиху в мировой прессе вызвала моя картина «Мистерия XX века», написанная в 1976 году. В ней я хотел воплотить в конкретных образах свое понимание основополагающих идей, определивших судьбы XX века, – от Льва Толстого и Столыпина до Гитлера, Сталина, Хрущева и властителя дум тех лет Солженицына. Задумана она была в Париже в 1968 году, куда я приехал по приглашению Ива Монтана, Симоны Синьоре и графа С. М. Толстого с целью написания портрета президента де Голля. Я приехал в неудачное время, началась потрясшая Париж студенческая революция, когда строились баррикады, горели костры, вдребезги разлетались витрины, взрывались газовые гранаты. Сидя ночью в одном из знаменитых парижских кафе неподалеку от Сорбонны, я на спичечном коробке сделал эскиз будущей картины. Правда, она получилась потом гораздо больших размеров – 3 на 6 метров. Из-за нее меня хотели выслать из СССР, а итальянский журнал «Оджи» написал о «Мистерии»: «Картина, которую никогда не увидят русские». Но все-таки увидели! Правда, только через 10 лет: когда началась перестройка и так называемая гласность!

…Я ненавижу первую фазу советского «коммунистического искусства» – абстрактный авангард Пролеткульта 20-х годов, задачей которого было создание в искусстве сумятицы и хаоса, уничтожение нравственных и духовных ценностей нашей христианской цивилизации с ее греко-римской и византийской основой. Затем наступила вторая фаза того же «коммунистического искусства» – соцреализм, утвержденный Сталиным, поскольку пропаганда должна быть понятной народу и похожей на реальность.

Но нет худа без добра: для создания правдоподобной пропагандистской лжи сталинским большевикам понадобилось воссоздать реалистическую школу и возродить понятие картины. Это было поручено «советскому Давиду», ученику Репина Исааку Бродскому. Позднее была организована Академия художеств СССР, которую возглавил друг Сталина и Ворошилова Александр Герасимов, воспитанник императорского училища живописи, ваяния и зодчества.