Полная версия:

Воспоминания о семье. Книга 1

Иван Васильевич Петрусёв

Воспоминания о семье

Книга 1

© Петрусёв И.В., 2024

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАРОДОВ СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–45 гг.

МОИМ ВНУКАМ:

АНДРЕЮ И ИВАНУ СКРИПНИК, АЛЕКСЕЮ И АЛЕКСАНДРУ КОРОБОВЫМ

ПОСВЯЩАЮ

ВАШ ДЕД ПЕТРУСЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

1993 г.

Я, Петрусев Иван Васильевич – старший среди детей моих родителей, родился в 1926 г., в деревне Винторовка Черниговской области (ныне Середино-Будского района Сумской области).

Семья наша 10 человек – крестьянская:

Отец – Петрусев Василий Михайлович –1904 г. р.

Мать – Петрусева Александра Макарьевна – 1907 г. р.

Дети, кроме меня: Надя, Андрей, Таня, Михаил, Зина, Саша, Виктор. Трое: Надя, Таня, Саша – в период оккупации фашистами заболели и умерли – девочки в 17 лет, малыш Саша в 2 года.

Мой отец, Василий Михайлович, окончил 3 класса приходской школы.

Моя мать, Александра Макарьевна, училась 1 месяц, была отдана в нянечки, когда ей еще не исполнилось 8 лет – с читай безграмотная.

Моим родителям мой дед, Петрусев Михаил Ильич, выделил 3 десятины земли, где они работали, ведя и домашнее хозяйство.

В 1930 году родители вступили в колхоз и всю жизнь работали рядовыми колхозниками.

Я в 1931 году в 5‐летнем возрасте поступил в 1 класс и окончил его. Но учебу пришлось прервать в связи с выездом всей семьи, спасаясь от голода на Украине, в Новосибирскую область.

В 1933 году семья вернулась в родные края, я продолжил учебу во 2‐м классе и окончил 7 классов.

В 1940 году я поступил в Сумской машиностроительный техникум. В октябре 1940 года за учебу в средних и высших учебных заведениях была введена плата соответственно 300 и 600 рублей в год. Платить за учебу родителям было нечем, и мне пришлось бросить учебу. Родители предприняли отчаянные усилия в поисках денег и, после некоторого перерыва, мне удалось продолжить учебу в Брянском механическом техникуме путей сообщения.

Окончив 1 курс, учеба снова прервалась – началась Велика Отечественная война.

Отца мобилизовали в Советскую армию, а я остался во главе многочисленного семейства. Трудными годами была жизнь на территории, попавшей в фашистскую оккупацию, которая превратилась в Партизанский Край.

В сентябре 1943 года я был призван в ряды Советской армии, однако, ввиду болезни, получил отсрочку на полгода. Поправив здоровье, в ноябре 1943 года добровольно вступил в Советскую Армию и был направлен в город Канск Красноярского края в 11 учебный полк по подготовке сержантов-специалистов противотанкистов.

В апреле 1944 года был отправлен на фронт, где в составе 93 гвардии мотострелкового полка 29 гвардии Краснознаменной Ельнинской стрелковой дивизии участвовал в боях наводчиком 45‐миллимитровой противотанковой пушки по освобождению Псковской области Латвийской ССР.

За отличие в боях командованием полка в октябре 1944 года был направлен в Смоленское артиллеристское училище, которое в период войны было эвакуировано и находилось в городе Ирбит Свердловской области. Окончив училище на отлично, в декабре 1944 года был направлен на место службы в Калининградскую область (бывшая Восточная Пруссия), т. е. места, где пришлось участвовать в боях с фашистами.

Служил в 118 Укреп. р-не, а затем в 5 Дивизии 17 гвардии стрелковом полку.

В апреле 1949 года женился.

Спутницей моей всей жизни стала моя жена – Деева Валентина Семеновна, учительница русского языка и литературы, которая после окончания института прибыла в Калининградскую область для организации и комплектования школ.

В мае 1950 года родилась старшая дочь – Таня, а когда ей было около 10 месяцев, я получил назначение – перевод для дальнейшей службы в группы Советских войск в Германии.

В 1954 году был разрешен въезд к месту службы офицерских семей, и семья, считай, воссоединилась.

В 1956 году родилась дочь Галина.

В 1957 году семья по замене выехала в СССР, в Киевский Военный округ, в г. Шостка и в последующем в г. Конотоп. В 1973 году, отслужив 30 лет в армии, уволился подполковником в г. Чернигове, где мы поселились, видимо, окончательно.

После увольнения еще 17 лет работал в Черниговском бюро экспертиз – с таршим экспертом.

В процессе службы без отрыва окончил экстерном 10 класс и полный курс 4‐х годичного Рязанского артиллеристского училища. Трудиться я начал, видимо, с 4‐х летнего возраста – это сбор ягод, грибов, щавеля, колосков и т. д. С 7 лет я уже работал в колхозе за трудодни: возил снопы, картофель.

О родителях моей жены и некоторых ЕЕ родственниках

Моя жена – Петрусева Валентина Семеновна (девичья фамилия – Деева) родилась во Владимирской области в поселке Городище, в рабочей семье, 27.06.1927 г.

Ее отец – Деев Семен Гаврилович, работал на многих предприятиях бухгалтером в г. Москве, других городах Московской и Владимирской областях, в основном на кондитерских фабриках.

Ее мать – Деева Мария Алексеевна (девичья фамилия Хухарева), работала на Городищенской отделочной текстильной фабрике, в последние годы кастеляншей в детском саду.

Я не видел отца моей супруги, а потому ничего не могу сказать о нем, он умер в 1942 году после болезни желудком.

Дедушка и бабушка моей супруги жили в г. Покрове Владимирской области, где дед работал сапожником, бабушка домохозяйка. К сожалению их фотографии не сохранились.

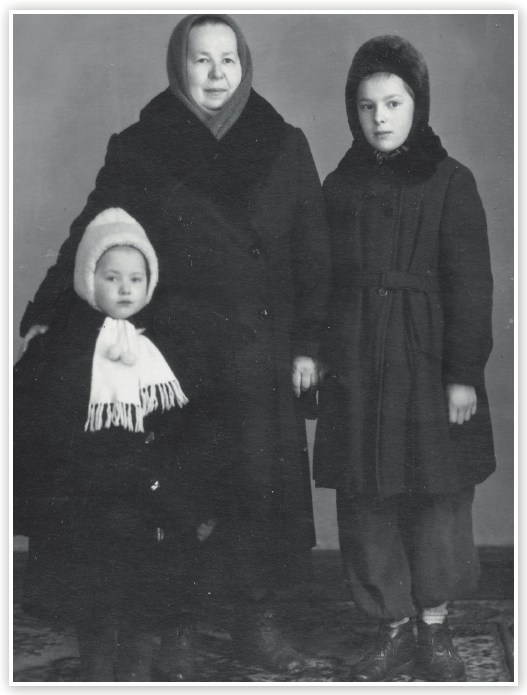

Прабабушка Мария Алексеевна (Деева) была очень, я бы сказал, бережливым человеком, отличной хозяйкой, портнихой. В ее руках работа и руки сливались в единую мелодию труда. Она все умела делать по хозяйству, везде успевала и вела хозяйство на небольшом подворье за троих-пятерых.

Прабабушка Мария Алексеевна (Деева) с внучками Таней (справа) и Галей (слева)

Она обладала такой силой убеждения, как никто другой. Обойти ее деловой совет было практически невозможно. Очень скромная, уважительная она делилась со всеми родственниками и друзьями в основном предметами своего труда. Оставшись без мужа, прабабушка сумела воспитать своих детей – дать им образование. Трудно сравнить эту женщину с кем‐либо. Она воспитывала 4‐х детей, еще и вела кое‐какое хозяйство: поросенка, кур, чтобы прокормить семью, одеть их и обуть.

Ваша прабабушка Мария Алексеевна родилась 25.02.1902 г., умерла от сердечного приступа 24.06.1975 г. Она похоронена на кладбище в поселке Городище Владимирской области (ст. Усад Горьковской ж. д), в одной могиле со своей мамой и сыном Вадимом Семеновичем, умершим также от сердечного приступа.

Из близких родственников необходимо отметить младшую сестру прабабушки Марии Алексеевны – мы ее звали все тетя Леля, и ее мужа Юстина Васильевича, дочь Татьяну. Они жили в большом частном доме г. Орехово-Зуево, похоронены на Зуевском кладбище возле вокзала. Эта семья как солнышко согревала всех родственников и друзей. Юстин Васильевич по фамилии Ткач – украинец из Приднестровья, работал в сапожной мастерской, а его жена тетя Леля – у чительница начальных классов. О любви к этой женщине-учителе говорит тот факт, что на ее похороны собралось очень много людей, учащихся, студентов. Пятикилометровая колонна, растянувшаяся от ее дома до кладбища, остановила все движение в городе, город замер. Отыщите их могилы и поклонитесь праху этих людей из вашей родословной, они заслужили уважение к себе.

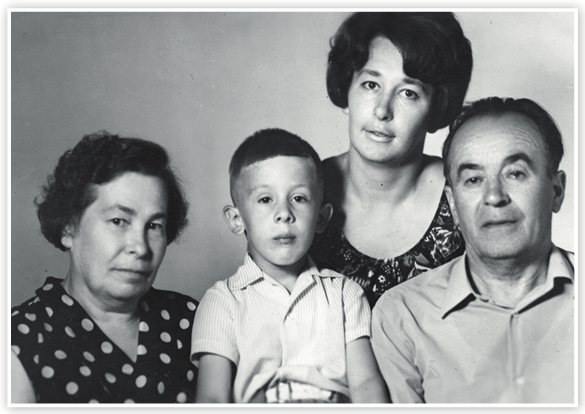

Фото – слева на право: тетя Леля, ее внук Александр, Татьяна Юстиновна и Юстин Васильевич

20.09.1978 г. – первый внук Андрей, мама Таня, бабушка Валя, бабушка Люба (держит внука), дед Жора и дед Иван

Откуда мы, кто мы

Деревушка наша Винторовка находится у самой границы между Россией и Украиной, проходящей по небольшой речке Уличке. Здесь 4 века назад возникли поселения по обе стороны речки, одно из которых – украинское, получило название Винторовка, другое, по другую сторону речки – российское, получило название Казиловка, Брянской области (бывшей Орловской обл.).

Рядом с Казиловкой расположено большое село Улица.

Ходят сказания от поколения к поколению, что эти три поселения особенно получили свое развитие в Петровские времена – как солдатские, где жили на «свободе» поселенцы, трудились и осваивали военное дело, чтобы в лихие времена защищать свое отечество по приказу Царя. Среди местных домочадцев бытует мнение, что первым основателем поселений был некий немец Винтар, который являлся организатором и руководителем вольного люда, прибывающего со всех концов Российской империи. Он же и готовил солдат для Петровского войска, ядром которого были однофамильцы – Петрусевы. Эти люди пользовались особым доверием, уважением за их трудолюбие, честь, мужество, отвагу, готовность к самопожертвованию за Веру, Царя и Отечество.

В фамилии Петрусев заложен глубокий смысл, которая сочетала, кто ты и чей ты и означало как дети Петра Руси Великой.

На обширной территории, вокруг поселений росли дремучие леса, которые вырубались и непроходимые болота, которые осушались, превращаясь в плодородные пашни средней полосы России.

Помнится мне, что в небольших перелесках, а то и просто на голом месте в поле, еще росли многовековые дубы в 4–5 обхватов человека, которых невозможно было чем‐либо спилить. В дуплах деревьев-гигантов детвора устраивали себе убежища от непогоды – небольшие помещения, набитые разной утварью, которая могла интересовать ребят.

Во второй половине ХIХ, начале ХХ века, вокруг центральных поселений в виде островков возникли хутора – это крестьяне выходили из общины на волю за выкуп, создавали свое независимое хозяйство. Хутора получили названия по фамилии основателей: «Тимошенков хутор, Шинкаренко, Соловьев, Романов хутор» и т. д.

В 2‐х километрах от Винторовки выросло поместье помещика Калуги, который скупил часть земель разорившихся крестьян, где создал с помощью наемной силы крупное механизированное хозяйство по обработке сельскохозяйственной продукции: механическую мельницу, крупорушку, маслобойню, цех по выделке шкур животных, цехи по переработке молока и другое.

Энергетической установкой был локомотив, сходный с небольшим паровозом, в топке которого сжигались дрова, уголь, а механическая энергия с помощью шкивов и ремней передавались к установкам.

В это время в округе строились большие и малые кирпичные заводы. В 1–3‐х километрах от Винторовки было четыре кирпично-черепичных завода. Словом, край быстро набирал силу по производству товарной продукции, богател. Что ни дом, то какая‐нибудь кустарная мастерская, там жила мастеровая семейная когорта, иногда с использованием наемной силы. Это бондари, плотники, пильщики, портные, гончары, мастера кожи по выделке шкур, врачи, кровельщики, торговые люди и т. д..

Развитие края шло быстрыми темпами, появились школы, строились церкви, различные сооружения для ведения крепкого хозяйства. Материальный уровень народа повышался, а в месте с этим росла культура.

Люди беззаветно трудились негласно соревнуясь между собою. В каждом доме был кустарный ткацкий станок, где женщины в зимнее время пряли пряжу и ткали полотна. Летом полотно в виде лент отбеливалось на солнце, предварительно смоченное в воде. Домотканое полотно шло на изготовление одежды, тары – мешков и т. п. Исходным сырьем для полотняной ткани были посевы на значительной площади конопли. Ритм деревенской жизни строго регламентировался по времени, обычаям, правилам поведения, соблюдением строгих моральных установок и правил. Соблюдались праздники и выходные дни строго по времени, справлялись свадьбы, крестины, ярмарки, гуляния, посты, даже имена новорожденным присваивались по святым указаниям церковнослужителей.

Среди населения бытовали высокие моральные правила: дружба, уважение к старшему, трудолюбие. Дома никогда не закрывались на замок, а всякому бродячему люду оказывалась помощь, кров и пища.

Народ умел хорошо трудиться и отдыхать. Молодежь водила хороводы, гулянья проводились под музыку доморощенных оркестров – это гармоника, скрипка, барабан, балалайка, более в поздние времена – труба, кларнет. Музыканты из народа лихо наигрывали различные танцы, так что и стар и млад не могли удержаться – пускались в пляс.

С появлением кирпично-черепичных заводов многие сельские дома сносились, а вместо них появлялись добротные кирпичные дома, другие сооружения городского типа.

Однако следует отметить, что с началом Октябрьской Революции 1917 года начался упадок производства. Об этом в следующих главах.

Из многочисленных предков в моей памяти сохранился образ моего прадеда Ильи Федоровича Петрусева.

Среднего роста, широкоплечий, очень подвижный, на деревне считался деловым человеком, которого почитали от мала до велика. Семья прадеда составляла – 16 человек детей, не считая супругов. В большой семье прадеда больше всего помню его сыновей – моего деда Михаила Ильича, его братьев Ильичей: Никиту, Афанасия, Николая, Сергея, Якова, которые составляли главную ударную силу в хозяйстве прадеда. Мой прадед имел многоукладное хозяйство, большой клин земли, добротный дом из тесаного леса – сосны, сараи, амбары, кладовые, погреба, навесы и овин для просушки необмолота – снопов нового урожая, искусственные водоемы – копанки для замочки конопли, другие сооружения для активного ведения сельского хозяйства.

Кроме того, прадед имел пасеку до 40–50 колод и магазин, где он торговал предметами первой необходимости (керосин, сахар, сельдь, мука, хозяйственные товары и т. п.).

На усадьбе моего прадеда раскинулся большой фруктово-ягодный сад, яблони, груши, малина, смородина и др. Все это указывало на то, что здесь жила сильная, крепкая, работящая семья, а ее глава, Илья Федорович, был энергичным разворотливым хозяином.

По вечерам вокруг его дома собирался деревенский люд, обсуждая различные дела и проблемы, порой до полуночи. Были споры, суждения о жизни, о детях и т. д. Люди расходились по домам, когда прадед закрывал свою лавку-магазин.

Особенно запомнилась мне пасека прадеда, возможно еще и потому, что в период выкачки меда (это производилось летом два раза), в саду собиралась многочисленная рать детей в ожидания угощения ароматным медом. В те времена пчел разводили в специальных ульях, называемых колодами – это вырезка из круглого дерева длинной один метр, из которой убиралась гнилая сердцевина, просверливались летки. В полой части колоды вырезались и размещались куски вощины, колодка снизу заделывалась дном, сверху крышкой и устанавливалась высоко на дереве.

Вечером, когда проходишь мимо, подвешенные колоды пчел производили впечатление великанов зорко охраняющих усадьбы, а бабушки пугали своих внуков русалками, ведьмами, что надо слушаться родителей – иначе беда…

В 1929 году на пороге коллективизации, и когда уже начиналось раскулачивание, умер мой прадед, еще раньше умерла его жена, которую я не помню. На похоронах собралось много народа, родных, близких, друзей, по сути собралось все крестьянство из всех деревень и города, пришли и приехали, чтобы проводить в последний путь уважаемого человека. Вся наша деревья была заполнена людьми, а похоронная процессия не могла вместится от дома до кладбища. Впереди колонны несли хоругви, иконы, словно это был крестный ход во главе священников, дьяков и певчей. Возможно, оно и было так, страна переживала события исторические, переход от НЭПа к социалистическому светлому будущему.

Начиналось разорение крепких крестьянских хозяйств – раскулачивание, все ломалось, разрушалось, растаскивалось, разворовывалось, а живые души ссылались на каторгу в Сибирь.

Начиналась коллективизация сельского хозяйства. На этом переломе смерть моего прадеда совпала с переходом к новому историческому процессу, скорее к развалу могущественной Российской империи.

Мой прадед похоронен на деревенском небольшом кладбище, где установлен металлический памятник, а вокруг его могилы похоронены все ушедшие из рода Петрусевых. Посети кладбище. Остановись и ты, поклонись своим предкам, и ты почувствуешь прилив сил от исполненного долга.

Детство мое, и юность протекали под влиянием моего деда – Петрусева Михаила Ильича – это по линии отца, а по роду матери – моей бабушки – Татьяны Яковлевны (девичья фамилия – Журикова).

Мой дедушка Миша был внешне схож с моим прадедом, большой труженик, хороший семьянин. Он отличался от своего отца – Ильи разве что тем, что был более доступен для окружающих его односельчан. К нему шли и молодые и пожилые люди из своей и других деревень за советом и всегда получали от него все, что их волновало. Дед по наследству от своей матери знал многие способы народного врачевания, как людей так и животных, практически от всех болезней, а также укусов змей, наговоров и т. п. Для лечения он использовал настои различных трав, цветов, других растений. Почти ежедневно возле его хаты стояли люди, а то и подводы из других селений с один и тем же вопросом, просили помочь в лечении больных.

У деда также была многочисленная семья от двух жен. Его первая жена умерла при родах, вторая, Юлия, женщина тихая, кроткая, работящая, к которой он относился с особой теплотой и уважением. В период Великой отечественной войны Юлия погибла при бомбежки немецкими стервятниками. Семья деда состояла из семнадцати человек, включая супругов, восьми сыновей и семи дочерей. Как хороший трудолюбивый хозяин, он получил от своего отца 10 десятин пахотной земли и сенокоса. Земля – суглинисто-песчаная почва не была плодородная, однако такие культуры как овес, гречиха, ячмень, картофель давали неплохой урожай, но полностью удовлетворить потребности семьи не могли.

Поэтому дед вынужден был заняться ремеслом. Выкупив у государства осиновую рощу леса и получив полную свободу в период НЭПа, дед наладил производство изделий из древесины, широко привлекая к этому ремеслу своих сыновей. Работы по заготовке, раскряжевке, обработке леса, проводились в зимнее время после уборки урожая. В мастерской деда стояли различные станки по обработке древесины, много различных инструментов, изготовленных местными кузнецами, коптильня для просушки и придания товарного вида изделий. Поделки деда: различные корыта, для купания детей, стирки белья, приспособления для отделки и глажения одежды, приготовления пищи; бочки, всякая домашняя утварь хозяйственного назначения славились высоким качеством отделки и на рынке шли нарасхват.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов