скачать книгу бесплатно

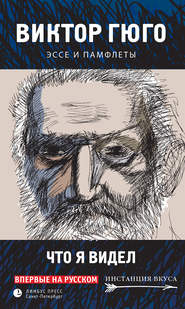

Что я видел. Эссе и памфлеты

Виктор Мари Гюго

Татьяна Соколова

Инстанция вкуса

Виктор Гюго (1802–1885) известен русскому читателю прежде всего как автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Девяносто третий год» и др. Но роль Гюго в культурной, общественной и политической истории XIX века – причем не только Франции, но и всей Европы – несоизмеримо шире. Он был одним из самых ярких публицистов эпохи, к его голосу прислушивался весь мир. В этой книге собраны самые значительные выступления писателя – в печати и в парламентских слушаниях – по самым насущным вопросам культуры и политики его времени. Они и сейчас сохраняют свою актуальность. Значительная часть публикуемых текстов переведена на русский язык впервые.

Виктор Гюго

Что я видел. Эссе и памфлеты

Составитель Татьяна Соколова

www.limbuspress.ru (http://www.limbuspress.ru/)

© ООО «Издательство К. Тублина», 2014

© А. Веселов, оформление, 2014

© В. Левенталь, О. Бейнарович, комментарии, 2014

В ритме века

О литературе и публицистике Виктора Гюго

«К ответу призван век, и я его свидетель»,[1 - «Ce si?cle est ? la barre, et je suis son tеmoin», буквально: «Этот век предстает перед судом, и я его свидетель».] – сказал сам о себе Виктор Гюго в книге стихов «Грозный год». Это был 1871 год, наполненный острыми событиями: после Седанской катастрофы французской армии в сентябре 1870 года и осады Парижа французам пришлось пережить капитуляцию столицы в январе 1871 года, поражение в войне с Пруссией, Парижскую коммуну и ее подавление режимом Третьей республики, пришедшей на смену империи Наполеона III. Все это воспринималось современниками как трагические итоги столетнего периода, начавшегося в 1789 году штурмом Бастилии: теперь вершители истории и политики призваны были держать ответ.

Виктору Гюго всегда было присуще ощущение самого себя как «свидетеля века». Действительно, родившись в 1802 году (почти вместе с веком), он жил и мыслил «в ритме» своего времени. В XIX столетии во Франции произошло три революции: в 1830, 1848 и 1871 годах, и Гюго никогда не оставался равнодушным созерцателем событий, отчего и мнения его не были застывшими, раз и навсегда принятыми. В литературе же он был решительно инициатором, поэтому и стал едва ли не самой яркой, во всяком случае, самой монументальной фигурой среди французских писателей и поэтов XIX века. Сложившаяся уже в 1830–1840-е годы репутация Гюго как мэтра романтиков увенчалась в 1850-е годы еще и ореолом политического изгнанника, который открыто и дерзко противостоял императору Наполеону III. Уже при жизни Гюго обрел легендарный облик поэта, который «правит народами и угрожает тиранам», как скажет о нем Ромен Роллан в статье 1935 года.[2 - Роллан Р. Собр. соч. Т. 14, М., 1958. С. 581, 584, 587.]

Далеко не все грани такой многосторонней личности, как Гюго, в равной мере известны тем, кто знаком с писателем только по русским переводам. Русским читателям он известен прежде всего как романист, автор «Собора Парижской Богоматери», «Отверженных», «Человека, который смеется» и отчасти романа «Девяносто третий год». В его поэтическом творчестве у нас традиционно акцентировалась гражданская лирика («Возмездие», «Грозный год») в ущерб всему остальному, в том числе таким шедеврам, как «Ориенталии», «Осенние листья», «Созерцания», «Легенда веков». Из драм Гюго наиболее известны «Эрнани», «Рюи Блаз» и «Король забавляется» (в значительной степени благодаря опере Джузеппе Верди «Риголетто»; Верди сочинил и оперу «Эрнани»). Менее всего Гюго знаком русскоязычному читателю как автор литературно-критических статей, публицист и мемуарист, хотя в собрании его сочинений, изданном в Советском Союзе в 1953–1956 годах, эти тексты составили три больших тома.

Во Франции же Гюго воспринимается прежде всего как поэт самого высокого полета. Сегодня уже не так часто ссылаются на слова Андре Жида, который, назвав именно Гюго самым большим французским поэтом, добавил лукавое «Увы!». Очевидно, в этом «увы» выразилось сожаление о невозможности назвать первым Стефана Малларме – мэтра и кумира символистов, в «свите» которого начинал свой творческий путь А. Жид. Сегодня уже не оспаривается суждение о том, что Гюго – «самый смелый первооткрыватель в поэзии своего века»[3 - Barri?re Y. B. Victor Yugo, l’homme et l’oeuvre. Paris, 1976. P. 280.] и что «перед этим совершенным поэтом критика обречена быть несовершенной».[4 - Glauser A. Victor Hugo et la poеsie pure. Paris, 1957. P. 129.] А более всего отношение к Гюго-поэту выражают слова Поля Валери: «В его творчестве можно найти много погрешностей и пятен, и даже огромных. Но благодаря великолепию ос тального это всего лишь пятна на солнце».[5 - Valеry P. Victor Hugo, crеateur par la forme // Valеry Р. Oeuvres. T. 1. Paris, 1957. Р. 586.] В восприятии А. Жида, П. Валери и других писателей из поколения, дебютировавшего в конце XIX в., Гюго предстает «Старым Орфеем»,[6 - Образ Гюго-Орфея Роллан заимствовал у Ш. Жильбер-Мартена, опубликовавшего в 1882 году в газете «Дон Кихот» серию шаржей, один из которых изображал Гюго «старцем в ореоле седин, в белом одеянии, перебирающим струны лиры».] перед которым «язычески преклоняются» молодые, как вспоминал в 1935 году Ромен Роллан, увидевший Гюго в 1883 году (самому Роллану тогда было семнадцать лет).

Смерть Гюго в 1885 году Франция переживала как национальную трагедию, похоронная церемония привлекла огромные, невиданные массы людей. Гроб с телом Гюго был помещен под Триумфальной аркой, а его погребение в Пантеоне – усыпальнице великих людей Франции – сопровождалось проявлениями эмоций, охвативших не только парижан, но и тех, кто приехал в столицу по случаю похорон великого соотечественника.

Наследие Гюго огромно. Оно включает около двух десятков поэтических книг широкого диапазона звучания – от лирического, философского, дидактического до сатирического и острополитического, а также романы, повести, драмы, очерки о литературе и об отдельных писателях, памфлеты, речи, путевые заметки, мемуары. Та часть этого огромного массива, которая простирается за пределами художественных произведений, не менее выразительна и интересна, чем поэзия, романы или драмы. В этом с трудом обозреваемом объеме прозы, иногда очень приблизительно называемой публицистической, можно выделить несколько основных жанров (кроме переписки): статьи о литературе и писателях, публицистические выступления в адрес тех, кто вершит политику (речи и памфлеты), а также дневники и мемуарная проза.

В ранние годы Гюго более всего и очень деятельно увлечен новыми эстетическими идеями романтизма, который видится ему самым современным явлением в искусстве, «либерализмом в литературе», как он провозглашает в предисловии к своей драме «Кромвель» (1827). Это предисловие известно как один из важнейших манифестов романтизма. Еще раньше, под впечатлением романа В. Скотта «Квентин Дорвард», он пишет статью, интересную аналитическими суждениями по поводу «неведомого доселе рода искусства» – исторического романа. Перед этим новым жанром неизбежно, как считает Гюго, отступят в прошлое традиционные виды повествования – и тот, при котором обо всем монотонно рассказывает автор, совершенно вытесняющий персонажей, и другой, эпистолярный, устраняющий автора. В эпистолярном романе нет диалогов, читатель видит только героев, но персонажи подобны «глухонемым, пишущим друг другу то, что им хочется высказать», «их гнев или радость все время вынуждены обращаться к посредству пера и чернильницы». При всех различиях между традиционным повествованием и эпистолярным романом, и здесь, и там царит монотонность. Новый же повествовательный жанр, «драматический роман», как называет его Гюго, должен соединить любые противоположности, как в реальной жизни: эпическое и драматическое, описание и лиризм, обыденное и возвышенное. Благодаря синтетическому принципу такой роман сохранит все преимущества старых жанров и даже усилит их.

В суждениях о литературе Гюго постоянно стремится быть независимым от общепринятого. Так, очень своеобразно он оценивает Вольтера: литературное творчество этого великого человека представляется молодому романтику слишком рассудочным и лишенным единого вдохновения, распыленным во множестве жанров и потому маловыразительным; как философ Вольтер видится ему «самым опасным из софистов», его идеи Гюго считает не причиной, а результатом общественной деградации, завершившейся «роковой революцией».

Уже и тогда, в ранние годы, интересы Гюго не ограничиваются литературным творчеством, и он пишет ряд статей, которые в 1834 году издает в сборнике под названием «Литература и философия» (или «Литературно-философская смесь»), где под философией подразумеваются эссе на любую тему, привлекшую внимание автора. Одна из таких тем – судьба памятников Средневековья в Париже и городах французских провинций: им угрожает и время, и небрежение многих поколений, и особенно варварство тех, кто под видом реконструкции сметает уцелевшие остатки сооружений, считая их бесполезными «варварскими» руинами. Париж не должен быть разрушен подобно Карфагену. Слова «Объявим войну разрушителям!» Гюго выносит в заглавие статьи. Особенно беспокоит его судьба исторических памятников после революции 1830 года, учредившей «демократическую» монархию и давшей власть невежественным правителям: «Эти добрые люди еще учатся грамоте, но уже вершат власть». Другая, не менее важная причина нового варварства – административные ошибки несведущих людей, «естественные для системы <…>, называемой централизацией [курсив Гюго], административные ошибки сегодня, как и всегда, идут от мэра к супрефекту, от супрефекта к префекту, от префекта к министру». Невозможно не заметить, что это наблюдение Гюго все еще сохраняет актуальность, и не только для Франции. Не менее актуально и другое: призывая «новую Францию на помощь древней» и требуя от Национального собрания остановить разрушителей, он упрекает депутатов в том, что они, подобно курам-несушкам, едва ли не каждый день плодят законы по любому поводу, а защиту исторических памятников считают слишком мелким вопросом.

Такая «философия», как выступление в защиту памятников культуры, – не что иное, как острая публицистика, впечатляющая своей образностью. Она вторгается и в поэзию Гюго: «Et j’ajoute ? ma lyre une corde d’airain (И к лире я добавлю медную струну)», – заявляет он в конце «Осенних листьев» (1831) – поэтического сборника «незаинтересованных» стихов, из которого автором намеренно было исключено все, что касалось Июльской революции 1830 года и последовавших за ней событий. Любопытно отметить, что в «канонизированном» русском переводе этих строк недвусмысленно проявляется восприятие Гюго, характерное для советского времени. Поэт говорит буквально: «И я добавляю к моей лире медную струну», а переводчик Э. Линецкая форсирует: «И появляется, всесильна и грозна, / У лиры медная, гремящая струна». Словами «всесильна и грозна <…> гремящая струна» в текст привносится дополнительный смысл и акцентируется то, что позволяло классифицировать поэта как демократа и гуманиста, защитника коммунаров, как автора, солидарного с «отверженными», то есть социально униженными, бедняками, и как непримиримого разоблачителя правителей монархического толка.

Действительно, Гюго в зрелые годы будет и демократом, и гуманистом, и антибонапартистом, проникнется сочувствием к идеям утопического социализма. Однако при этом в его отношении к миру всегда были и оттенки, не столь созвучные коммунистической идеологии, а в их числе – идея о сострадании и милосердии как высшей мудрости правителя. Отсюда возникла тенденция замалчивать подобные «несоответствия», ведь о справедливости к побежденным или о гуманности вождей в советское время и речи быть не могло. Сострадательное же отношение Гюго к людям было приемлемым только в том случае, если это касалось бедняков, униженных социальной несправедливостью и отверженных обществом, и не могло распространяться на «бывших», то есть на прежних хозяев жизни, и на тех, кто объявлен «врагами народа». Поэтому иногда приходилось поправлять Гюго: одно слегка усилить, а о чем-то другом просто умолчать. «Медная струна», если понимать ее как отклик на актуальные тревоги своего времени, как публицистическое звучание, всегда слышна в творчестве Гюго, но при этом далеко не заглушает все остальные струны – эмоциональную, философскую, сатирическую, дидактическую, она «добавляется», расширяя диапазон звучания и проблематики. Не случайно одна из поздних книг поэта должна была называться «Вся лира».

К середине века Гюго – в апогее литературной славы и политической активности: его первенство в романтическом движении общепризнано, он член Французской академии, пэр Франции, депутат Национального учредительного собрания, в 1849 г. он председательствует на Конгрессе мира в Париже. Однако с этой высоты ему скоро предстоит быть низвергнутым по чисто политической причине. В январе 1852 года Гюго изгнан из Франции указом президента республики Луи Бонапарта, только что, в декабре 1851 года, совершившего государственный переворот (по его приказу большинство депутатов Национального собрания были арестованы, а республиканские учреждения распущены). В знак протеста Гюго уже через неделю после переворота уехал в Бельгию. Теперь же, когда прозвучал императорский указ, он на долгие девятнадцать лет становится политическим изгнанником, живя за пределами Франции, но всегда в непосредственной близости от нее, вначале на острове Джерси в проливе Ла-Манш, а с 1855 года, когда английское правительство по настоянию французских властей вынуждает поэта уехать и отсюда, он перебирается на другой из Нормандских островов Ла-Манша – Гернси. Когда же, через год после антиреспубликанского переворота, президент республики Луи Бонапарт объявляет себя императором Наполеоном III, это вероломное превращение еще более обостряет непримиримую позицию Гюго.

В 1852 году изгнанник работает над «Историей одного преступления» (опубликованной в 1877-м), как он называет попрание республики и превращение ее президента в императора. Голос Гюго гневно и внятно звучит во Франции в памфлете «Наполеон Малый» (опубликован в Лондоне в 1852-м), в поэтическом сборнике «Возмездие» (1853) и в других многочисленных выступлениях этих лет. Неприятие империи Наполеона III приводит к тому, что свою крайнюю неприязнь к императору Гюго распространяет и на Наполеона I, который прежде, с конца 1820-х годов, был его кумиром. Он становится антибонапартистом. Эта переоценка ценностей выражена в поэме «Искупление» (1852) из сборника «Возмездие».

Понимая, что поэт-изгнанник слишком опасен для него, императора, Наполеон III издает декрет об амнистии бунтарю, однако в ответной декларации Гюго отказывается и от признания империи Наполеона III, и от возвращения во Францию, пока она не свободна. Он вернется только в сентябре 1870 года, когда узнает о крахе режима империи и о провозглашении Третьей республики.

Язык памфлетов Гюго, исполненных эмоционального напряжения в большей мере, чем его повествовательная проза и эссе, выражает доминирующие в них эмоции – гнев, возмущение, негодование. Задачам сатирического осмеяния в них служат и характерные для поэзии Гюго стилистические фигуры – такие, как гипербола, антитеза и оксюморон; нередко одна и та же идея воплощается и виртуозно развивается в многочисленных, бесконечных образах (создающих порой впечатление риторической избыточности). Эти приемы порождены типично романтическими представлениями автора о контрастах, пронизывающих бескрайний универсум, и в то же время являются своего рода данью романтическому лиризму. Несколько иная тональность характерна для мемуарно-очерковой прозы Гюго, но и в ней нет места холодному равнодушию или беспристрастности.

Во французской литературе существует богатая мемуарная традиция, которую разрабатывали и писатели XIX века. Пожалуй, самым ярким шедевром французской мемуаристики XIX века стали «Замогильные записки» Ф. Р. де Шатобриана, публиковавшиеся в 1849–1850 годы, вскоре после смерти автора. Эти мемуары были особенно содержательными и по временному диапазону, и по степени причастности автора к событиям жизни своей страны (Шатобриан много лет отдал государственной и дипломатической службе), и по глубине переживаний им всего, с чем ему довелось соприкоснуться. Задолго до этого, в свои юные годы, Гюго ставил себе цель «быть Шатобрианом или ничем», и, конечно, «Замогильные записки» привлекли его живое внимание. Едва ли можно утверждать, что именно тогда он и задумал свои мемуары, но его книга «Что я видел» сопоставима с «Замогильными записками». Она являет собой панораму текущих событий и эпизодов современной жизни в личном восприятии автора, в фокусе индивидуального сознания и порой остроэмоционального авторского переживания.

Одним из вопросов, всегда беспокоивших Гюго, был вопрос о законах, предусматривающих наказание за различные преступления, и о судьбе преступников. Одна из его ранних повестей называлась «Последний день приговоренного» (1829). Это необычное произведение было выполнено в форме записок осужденного на смертную казнь, но при этом в рукописи отсутствовали страницы, на которых приговоренный должен был рассказать о своей жизни и своем преступлении. Издатель Гослен, зная об увлечении публики «черным» романом, советовал автору отыскать якобы «утерянные» страницы: ведь рассказ, завершающийся гильотиной, обещал быть столь же захватывающим и жестоким, как и его конец. Однако целью Гюго было нечто противоположное модному роману, в котором главное – причудливая интрига, мрачное и захватывающее приключение. Этой «внешней драме» он противопоставляет драму внутреннюю. Его цель не в том, чтобы ужаснуть преступлением, каким бы страшным оно ни было. Мрачные сцены тюремного быта, описание гильотины, ожидающей очередную жертву, и нетерпеливой толпы, жаждущей кровавого зрелища, должны лишь помочь проникнуть в мысли приговоренного, передать его нравственное состояние, страх и отчаяние, пробудить сострадание к тому, кто обречен на насильственную смерть, и тем самым внушить идею о бесчеловечности смертной казни как средства наказания, несоизмеримого ни с каким преступлением.

Мысли и суждения Гюго о смертной казни были весьма актуальными: с самого начала 1820-х годов этот вопрос не раз обсуждался в газетах, а в 1828-м, в ходе судебного процесса над министрами последнего правительства Реставрации, обвинявшегося в нарушении конституции.

«Последний день приговоренного» написан в духе «неистовой» традиции романтизма. В последующие годы Гюго многократно будет возвращаться к разным аспектам проблемы преступления и наказания: в драмах «Эрнани» и «Бургграфы», в повести «Клод Ге», в романах «Отверженные» и «Девяносто третий год» и в других произведениях. Конечно, не обходит ее он и в книге «Что я видел», но здесь он уже далек от прежнего «неистовства». Так, тон заметок 1847 года о посещении тюрьмы для приговоренных к смерти вполне спокоен. Хотя Гюго вспоминает о старых тюрьмах, где заключенные содержатся скученно, в ужасных условиях общих камер, вперемешку старые и молодые, случайные преступники и закоренелые, здоровые и больные, его впечатление от посещения камеры молодого художника (о нем речь ниже) совсем иное. Акцент здесь – на преимуществах новой пенитенциарной системы, предусматривающей для молодого человека человеческие условия и возможность учиться или заниматься ремеслом по выбору. Контраст между старым и новым способами содержания узников резюмируется словами автора об увиденном в тюрьме: «С одной стороны клоака, с другой – культура».

К числу наиболее интересных зарисовок в книге «Что я видел» относится «Посещение Консьержери» 1846 года. В этой тюрьме, прилегающей к Дворцу правосудия, содержались приговоренные к смерти. При якобинцах отсюда отправились на эшафот королева Мария-Антуанетта, Дантон, мадам Ролан и другие узники с историческими именами. Особое внимание привлекает то, что осталось от камеры Марии-Антуанетты: это только дверь, которая больше не открывается, а коридор, по которому королева шла, чтобы предстать перед революционным трибуналом, а вскоре после этого была препровождена на эшафот, давно замурован. Сама же камера, как посетитель узнает из пояснений главного стража Консьержери, в годы Реставрации была преобразована в часовню. Этот «уважительный вандализм» хуже вандализма, продиктованного ненавистью, говорит Гюго.

В этой части тюрьмы удивление может вызвать «меблировка» камеры Жозефа Анри, в которую входит Гюго. Он видит мебель из красного дерева, кровать с ковриком у изножья, секретер, комод с ручками из золоченой меди, на комоде часы, украшенные позолотой и чеканкой, четыре кресла и фаянсовую печь – обстановка во вкусе разбогатевшего лавочника, замечает посетитель. В камере, которую занимали последовательно Уврар, Фиески, Алибо, аббат Ламеннэ, маркиза де Ларошжаклен, принц Луи-Наполеон, князь де Берг, был даже камин из черного с белыми прожилками мрамора, а альков и туалетная комната украшались резьбой по дереву. Однако оборотной стороной привилегий узников аристократического происхождения были порой более суровые приговоры присяжных, как это случилось с князем де Бергом.

В описании Консьержери с первой до последней строки чувствуется рука искусного писателя – и в обрисовке архитектуры средневекового замка, и в описании его интерьеров, искаженных «усовершенствованиями» тюремщиков, и в изображении трех депутатов, которые восхищаются этими и другими новшествами, считая, что они идут на пользу правосудию. Интересны воспоминания об узниках, среди которых было много исторических персонажей, и о потомственном палаче месье Сансоне. Любопытен и рассказ об убийце, считавшем, что его несправедливо приговорили к галерам, и повесившемся, чтобы исправить эту ошибку.

Завершается посещение Консьержери финальной репликой на слова, услышанные при выходе: «Вон кого-то выпускают на свободу. Счастливчик!» – «Должно быть, я похож на вора, – говорит Гюго. – Впрочем, я провел два часа в Консьержери, а заседание академии, скорее всего, еще не закончилось, поэтому с полным удовольствием я подумал, что с заседания меня так скоро не «выпустили бы на свободу».

Вопрос о смертной казни не переставал беспокоить Гюго, и год спустя он снова приходит в тюрьму, предназначенную специально для приговоренных к смерти: он хочет убедиться, что новый порядок содержания заключенных стал более гуманным, как утверждали власти. Некоторые из эпизодов этого посещения могут создать впечатление об удивительной гуманности, или, по крайней мере, избирательности французской системы наказаний, например, когда Гюго рассказывает о молодом художнике, бывшем ученике архитектора Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка. Этого человека погубило тщеславие, он слишком любил яркую жизнь и удовольствия, и в погоне за ними он в один день прошел путь от мелкой кражи до убийства. Преступник не находит объяснения своему поступку (он убил женщину ради ограбления), но надеется, что поддержка ле-Дюка смягчит наказание, он спокоен и доволен всем, кроме слишком коротких прогулок; в его камере приличная мебель, у него хорошее питание – двойной рацион, он может рисовать и читать. В прежней тюрьме Сент-Пелажи этот узник тоже имел возможность рисовать карандашом, но не акварельными красками, из опасения тюремщиков, что в краски можно подмешать яд. Ему и там, и здесь предлагали развязать рукава тюремной одежды (чтобы они не мешали рисовать), но он предпочел чтение книг.

Однако мысли о гуманности новой системы правосудия – это скорее только желаемое, чем реальность, и они оттесняются сомнениями после беседы с малолетним узником, осужденным на три года за кражу персиков в чужом саду. Затем, когда посетитель оказывается в отделении для женщин, он шокирован общим видом и липнущим к пальцам тюремным хлебом ужасающего цвета и запаха. Теперь Гюго размышляет о том, что общество, возможно, само еще более виновато перед теми, кого оно так сурово судит, и эти мысли возвращают его к первому впечатлению, которое возникло ранее, при виде железных решеток Консьержери: тогда ему казалось, что тюрьма властвует над всем, включая воздух и солнечный свет, и, хотя он пришел сюда как добровольный и свободный посетитель, он был подавлен тяжелым ощущением удушья и несвободы.

Суждения Гюго по поводу зорко подмеченных им особенностей тюремного быта помогают понять и давно сложившуюся французскую систему правосудия, а также в определенной степени характеризуют политические нравы монархической Франции и проясняют позицию автора. Неравнодушного читателя они могут побудить к сопоставлению с реалиями других стран и времен, в которых живет он сам.

В мемуарах Гюго встречаются и заметки о России, сделанные под впечатлением новостей из газет и журналов или светского общения с русскими знакомыми в Париже, в частности, в салоне мадам Ансло, любившей принимать у себя русских, особенно после поездки в Россию, которую она совершила вместе с мужем. Двери салона мадам Ансло были открыты для посетителей на протяжении четырех десятилетий (1824–1864), Гюго был вхож в него с самого начала, еще совсем молодым, и это стало одним из первоначальных импульсов к его разнообразным и активным контактам с русскими в дальнейшем; в годы изгнания и затем после возвращения во Францию, вплоть до смерти писателя, эти контакты развивались особенно интенсивно.

Салонные разговоры нередко остаются на уровне бытового анекдота с акцентом на «местном колорите» далекой страны и нравах царского двора. Однако и в них порой вспыхивают искры острых мыслей и намеков. Таково, например, короткое сообщение в книге «Что я видел»: с императором Николаем, который отличался галантностью в общении с дамами, можно было говорить о чем угодно, но никто и никогда не смел упоминать о княгине Трубецкой. Этот намек на судьбу жены декабриста С. Трубецкого, которая последовала за бунтовщиком, изгнанным в сибирскую ссылку, – характерный мотив в совокупности представлений, включая и предубеждения о России в Европе вообще, и в сознании Гюго в частности. Мрачный облик этой страны вырисовывается, например, в стихотворении «Карта Европы» (из «Возмездий» Гюго): холодные полярные пространства, населенные рабами, Сибирь, в рудниках которой изнемогают несчастные узники, над «мрачным» и «дрожащим» народом властвует царь – «тиран» и «вампир», а символами России поэту видятся Гнет и Отчаяние.

Еще один штрих к образу России в восприятии не только Гюго, но и вообще европейцев XIX века – это положение Польши в составе Российской империи. Судьба Польши в XIX веке была драматичной: после раздела ее территории между Пруссией, Австрией и Россией в 1795 году немало поляков искали убежища во Франции. Позднее, после Тильзитского мира в 1807 году, Наполеон, отняв Варшаву у Пруссии, провозглашает Великое Герцогство Варшавское, что, естественно, вызывает энтузиазм поляков. Однако уже в 1815 году решением Венского конгресса европейских монархов большая часть Герцогства Варшавского отходит к России под названием Царство Польское. Требование верноподданнических чувств к царю претит полякам. После польского восстания 1830 года здесь усиливаются охранительные меры: запрет на сепаратистские устремления, цензура, надзор над католическим духовенством и т. п. С другой стороны, пополняются круги польских эмигрантов во Франции. Польша воспринимается в Европе в том же романтическом «ключе», что и Греция: как возрождающаяся нация, устремленная к свободе и обновлению облика Европы в целом. На почве этих идей рождаются движения «Молодая Европа» и «Молодая Италия», а в Польше возникает и «Молодая Польша».

В эллинистических мотивах, звучащих в сборнике «Ориенталии» (1828), ярко выражено сочувствие Гюго Греции; аналогично и его отношение к Польше, о судьбе которой он не мог не знать. Не исключено даже, что он мог быть знаком и с книгой Мишеля Огински «Записки о Польше и поляках», опубликованной в Париже в 1826 году Эхо польских проблем можно услышать в поэзии Гюго, в частности, в поэме «Два острова» из сборника «Оды и баллады», в стихотворениях «Канарис» из «Ориенталий», «Карта Европы» из «Возмездия». Особенно резко поэт высказывается в стихотворении «Друзья, скажу еще два слова…», которым завершается сборник «Осенние листья»:

…царский ставленник над мертвою Варшавой

Творит жестокую, постыдную расправу

И гробовой покров затаптывает в грязь,

Над телом девственным кощунственно глумясь.

(Перевод Э. Линецкой)

Сочувственный интерес к польским делам Гюго сохраняет надолго, поэтому совершенно не случайно его выступление в Палате пэров по вопросу о том, какую позицию французское правительство должно занять по отношению к Польше. Будучи пэром Франции (с 1845 года), Гюго участвует в дебатах по разным политическим вопросам, и в марте 1846-го, при обсуждении секретных расходов правительства, он высказывается за поддержку Польше, против эгоистического устранения от всякого вмешательства в польские дела. Эта речь в защиту народа, не раз пострадавшего от европейских монархий, и адресованная своему монархическому правительству, – одно из выразительных проявлений не просто заинтересованности Гюго в текущих делах общественной жизни, но и еще одно доказательство его гражданской смелости.

Несмотря на репутацию Гюго как демократа и «прогрессивного» романтика, не все струны его поэтического творчества, не все идеи, воплотившиеся в персонажах его романов и драм, наконец, далеко не все мнения Гюго-публициста были одинаково созвучны идеологии, доминировавшей в России ХХ столетия, отчего и выбор его текстов был достаточно избирательным, а умолчания в переводах на русском языке – нередкими. Именно поэтому для настоящего издания подобраны не те широко известные памфлеты Гюго против Наполеона III, что многократно издавались прежде (они оставлены «за кадром»), а другие тексты, в том числе впервые переведенные на русский язык специально для данного сборника. Они дают возможность более многогранно представить публицистическую прозу Гюго, интересную благодаря своей остроте и актуальному звучанию как во времена Гюго, так и в сегодняшней реальности. Надеемся, что читатель не останется к ним равнодушным.

Татьяна Соколова

Из книги «Литература и философия»

О Вольтере

Декабрь 1823 г

Франсуа-Мари Аруэ, столь известный под именем Вольтера, родился в Шатене 20 февраля 1694 года в семье судейского чиновника. Он воспитывался в иезуитском колледже, где один из его учителей, отец Леже, как уверяют, предсказал ему, что он станет корифеем деизма во Франции

.

Едва выйдя из колледжа, Аруэ, талант которого пробудился во всей полноте и непосредственности юности, встретил непреклонного хулителя в лице родного отца и развращающую снисходительность со стороны крестного, аббата де Шатонеф. Отец, неизвестно почему, с непреодолимым упрямством осуждал любые литературные занятия сына. Крестный, напротив, поощрял попытки Аруэ. Он очень любил стихи, особенно те, в которых присутствовал привкус распутства и нечестивости. Один хотел засадить поэта за изучение юриспруденции, другой сбивал молодого человека с пути истинного, вводя его во все салоны. Г-н Аруэ запрещал сыну всякое чтение, Нинон де Ланкло завещала библиотеку ученику своего друга Шатонефа. Таким образом, к своему несчастью, гений Вольтера испытывал с самого рождения давление со стороны двух противоположных, но одинаково пагубных сил; одна неистово стремилась погасить священный и неугасимый огонь; другая неосмотрительно питала его за счет всего того, что есть благородного и достойного уважения в умственном и общественном порядке. Быть может, эти два противоположных импульса, переданные одновременно первым взлетам этого мощного воображения, навсегда исказили его направление. По меньшей мере на их счет можно отнести первые отклонения от прямого пути таланта Вольтера, измученного уздой и ударами шпор.

Вот почему в самом начале его карьеры Вольтеру приписали довольно скверные и весьма дерзкие стишки, за которые его отправили в Бастилию

, суровое наказание за плохие рифмы. Именно в эти часы вынужденного досуга двадцатидвухлетний Вольтер набросал в общих чертах свою бледную поэму «Лига», названную впоследствии «Генриадой»

, и завершил замечательную драму «Эдип». После того как Вольтер провел несколько месяцев в Бастилии, он был освобожден и получил пенсию от регента, принца Орлеанского, которого поблагодарил за то, что тот взял на себя расходы по его содержанию, но попросил не обременять себя больше заботой о его жилище.

«Эдип» был с успехом сыгран в 1718 году. Ламотт, оракул того времени, соблаговолил посвятить пьесе нескольких сакраментальных фраз, и с этого началась слава Вольтера. Сегодня Ламотт обязан своим бессмертием только тому, что его имя упоминается в сочинениях Вольтера.

За «Эдипом» последовала трагедия «Артемида». Она провалилась. Вольтер совершил путешествие в Брюссель, чтобы повидать там Жана-Батиста Руссо, которого столь странно называли великим. До личного знакомства оба поэта испытывали друг к другу уважение, расстались же они врагами. Говорили, что они завидовали друг другу. Это вряд ли свидетельствует в их пользу.

«Артемида», переделанная и вновь поставленная в 1724 году под названием «Марианна», имела большой успех, хотя не стала от этого лучше. Примерно в это же время появилась «Лига», или «Генриада», но Франция не получила эпическую поэму. Вольтер заменил в своем сочинении Сюлли на Морне, потому что у него были причины жаловаться на потомка великого министра. Эта не слишком философская месть, однако, вполне простительная, поскольку Вольтера подло оскорбил какой-то шевалье де Роан у самых ворот особняка Сюлли, и поэт, покинутый судебными властями, не мог отомстить иначе.

Справедливо возмущенный безмолвием закона в отношении презренного обидчика, Вольтер, уже будучи знаменитым, удалился в Англию, где принялся изучать софистов. Однако он не потратил на них весь свой досуг; он написал две новые трагедии, «Брут» и «Цезарь», многие сцены из которых достойны Корнеля.

Вернувшись во Францию, он сочинил одну за другой «Эрифилу», которая провалилась, и «Заиру», шедевр, задуманный и завершенный за восемнадцать дней, которому не хватает только местного колорита и некоторой строгости стиля. «Заира» имела необычайный и заслуженный успех. Трагедия «Аделаида Дю Гесклен» (впоследствии «Герцог де Фуа») последовала за «Заирой», но не имела такого успеха. Несколько следующих лет Вольтер потратил на менее значительные публикации: «Храм вкуса», «Письма об Англии»

и т. д.

Тем временем слава его уже распространилась по всей Европе. Удалившись в Сирей, к маркизе дю Шатле, женщине, которая, по выражению самого Вольтера, обладала способностями ко всем наукам, кроме науки жизни, он иссушал свое прекрасное воображение алгеброй и геометрией, писал «Альзиру» и «Магомета», остроумную «Историю Карла XII», собирал материалы для «Века Людовика XIV», готовил «Опыт о нравах разных наций» и посылал мадригалы Фридриху, наследному принцу Пруссии. «Меропа», также написанная в Сирее, закрепила репутацию Вольтера как драматурга. Он счел, что теперь может выставить свою кандидатуру, чтобы заменить кардинала Флери во Французской академии. Его не приняли. У него был пока только талант. Однако какое-то время спустя он принялся льстить мадам де Помпадур; он это делал с такой настойчивой любезностью, что тут же добился и кресла академика

, и звания камергера, и места историографа Франции. Но эта благосклонность продлилась недолго. Вольтер удалился сначала в Люневиль к доброму королю польскому и герцогу Лотарингскому Станиславу, потом в Со, к г-же дю Мен

, где написал «Семирамиду», «Ореста» и «Спасенный Рим»; затем в Берлин, к Фридриху, ставшему королем Пруссии. В этом последнем убежище он провел несколько лет, получив должность камергера, прусский орден «За заслуги» и пенсию. Он был принят на королевских ужинах вместе с Мопертюи, д’Аржансоном и Ляметри

, атеистом на службе у короля, который, как говорит сам Вольтер, жил без двора, без совета и без богослужений. Но это не была возвышенная дружба Аристотеля с Александром, Теренция со Сципионом. Нескольких лет близкого общения оказалось достаточно, чтобы растерять то немногое, что было общего в душе философствующего деспота и поэта-софиста. Вольтер захотел сбежать из Берлина. Фридрих выгнал его.

Изгнанный из Пруссии, отвергнутый Францией, Вольтер провел два года в Германии, где опубликовал «Анналы империи», любезно составленные им для герцогини Саксен-Готской; затем он поселился у ворот Женевы вместе со своей племянницей, г-жой Дени.

Трагедия «Китайский сирота», в которой еще блистает почти весь талант Вольтера, стала первым плодом этого уединения, в котором он и жил бы в мире, если бы алчные книгопродавцы не напечатали его отвратительную «Девственницу»

. В это же время, находясь то в Делисе, то в Турнее, то в Фернейе, он написал «Поэму о лиссабонском землетрясении», трагедию «Танкред», несколько рассказов и другие сочинения.

Именно тогда он со слишком выставленным напоказ великодушием выступил в защиту достойных сожаления жертв юридических ошибок – Каласа, Сирвена, Ля Барра, Монбайля и Лялли

. Тогда же он поссорился с Жан-Жаком, подружился с императрицей России Екатериной, для которой написал историю ее предка, Петра I, и помирился с Фридрихом. Также к этому времени относится его сотрудничество в Энциклопедии; произведения людей, которые, желая доказать свою силу, доказали лишь свою слабость, создав этот чудовищный памятник, под стать которому во время революции была отвратительная газета «Монитер».

Отягощенный годами Вольтер вновь захотел увидеть Париж. Он вернулся в этот Вавилон, который имел так много общего с его дарованием. Встреченный всеобщими приветственными криками, несчастный старец смог увидеть перед смертью, как популярны его деяния. Он мог радоваться или ужасаться своей славе. Ему не хватило жизненных сил, чтобы выдержать волнения этого путешествия, и он скончался в Париже 30 мая 1778 года. Вольнодумцы утверждали, что он унес с собой свое неверие. Мы не дойдем до этого.

Мы рассказали о частной жизни Вольтера; сейчас мы попытаемся обрисовать его общественную и литературную деятельность.

Сказать «Вольтер» – значит охарактеризовать весь восемнадцатый век; это значит запечатлеть в одном штрихе двойственный исторический и литературный характер этой эпохи, которая, что бы ни говорили, была только переходной как для общества, так и для поэзии. Восемнадцатый век в истории всегда будет казаться как будто зажатым между предшествующим и последующим веками. Вольтер в нем – главное действующее лицо, в какой-то степени типическое. И каким бы необычайным ни был этот человек, он все же кажется жалким между великим образом Людовика XIV и гигантской фигурой Наполеона.

В Вольтере соединились два существа. Его жизнь была подвержена двум влияниям. Его произведения имели двойные последствия. Именно на эту двойную деятельность, одна сторона которой господствовала в литературе, а другая сказалась на исторических событиях, мы сейчас бросим взгляд. Мы по отдельности изучим каждую из двух сторон вольтеровского гения. Не надо, однако, забывать, что их двойная сила была четко скоординирована, а результаты ее воздействия, скорее соединенные, были всегда общими и одновременными. И если в этих заметках мы изучаем их по отдельности, это только потому, что было бы не в наших силах охватить единым взглядом необозримое единство; мы подражаем в этом искусству восточных художников, которые, не умея нарисовать фигуру спереди, ухитряются, однако, дать ее полное изображение, помещая два профиля на одном рисунке.

В литературе Вольтер оставил один из тех памятников, вид которых скорее поражает своими размерами, чем внушает почтение величием. В построенном им здании нет ничего величественного. Это вовсе не королевский дворец, это не приют для бедняков. Это изящный, просторный и удобный крытый рынок неправильной формы, где неисчислимые богатства выставлены в грязи; где любые интересы, любое тщеславие, любые страсти найдут то, что им подходит; ослепительный и отвратительный, он предлагает проституцию для любовных наслаждений; он населен бродягами, торговцами и бездельниками, и туда редко заходит священник и бедняк. Там – блестящие галереи, постоянно заполненные восхищенной толпой, тайные пещеры, в которые еще никто не смог проникнуть. Под этими роскошными аркадами вы найдете тысячи шедевров искусства, переливающихся золотом и бриллиантами; но не ищите здесь бронзовую статую строгих античных форм. Вы найдете здесь украшения для ваших салонов и будуаров; но не ищите здесь убранства, подходящего для алтаря. И горе слабому, все богатство которого заключено в его душе, и кто подвергает ее соблазнам этого великолепного притона; чудовищный храм, где есть свидетельства всего, что не является истиной, и поклонение всему, что не есть Бог!

Разумеется, если мы хотим говорить о такого рода памятнике с восхищением, от нас не будут требовать, чтобы мы говорили о нем с уважением.

Мы пожалели бы город, где рынок наводнен толпой, а церковь безлюдна; мы пожалели бы литературу, которая оставила тропу Корнеля и Боссюэ, чтобы бежать по следам Вольтера.

Однако мы далеки от мысли отрицать гений этого необыкновенного человека. Поскольку, будучи убежденными в том, что гений был, быть может, одним из самых прекрасных, которым когда-либо был одарен писатель, мы еще более горько сожалеем о пустом и пагубном его употреблении. Нам обидно и за Вольтера, и за литературу, что он обратил против неба полученную им от неба же силу разума. Мы оплакиваем этот прекрасный гений, не понявший свою высокую миссию, этого неблагодарного, осквернившего нравственную чистоту музы и святость отечества, этого перебежчика, забывшего, что место поэтического треножника – рядом с алтарем. И (в этом состоит глубокая и неизменная истина) сама его вина заключала в себе его наказание. Слава его намного менее велика, чем она должна была быть, потому что он пытался добиться любой славы, даже славы Герострата. Он обрабатывал все поля, но нельзя сказать, что он возделал хотя бы одно из них. И, поскольку он обладал преступным честолюбием сеять на них как дающие пропитание, так и ядовитые семена, к его вечному стыду, больше всего плодов принесли отравленные побеги. «Генриада» как литературное сочинение еще ниже «Девственницы» (это не означает, разумеется, что это преступное произведение лучше, даже в своем постыдном жанре). Его сатиры, отмеченные иногда дьявольским клеймом, гораздо выше его более невинных комедий. Его легкие стихи, где часто проявляется обнаженный цинизм, предпочитают его лирическим стихотворениям, в которых иногда можно найти серьезные, религиозные строки.[7 - Г-н граф де Местр в своем суровом и замечательном описании Вольтера замечает, что он ничего собой не представляет как автор од, и приписывает эту незначительность отсутствию энтузиазма. Вольтер действительно не иначе как с неприязнью занимался лирической поэзией, и делал это только для того, чтобы оправдать свои притязания на универсальность. Ему было чуждо любое глубокое переживание; из всех эмоций он знал лишь одну – гнев, но даже гнев никогда не доходил до того негодования, которое, как говорит Ювенал, создает поэта, facit indignatio versum. (Негодование пишет стихи (лат.).) (Прим. авт.)] Наконец его рассказы, столь приводящие в уныние своим неверием и скептицизмом, стоят больше, чем его исторические сочинения, в которых тот же порок менее заметен, однако постоянное отсутствие достоинства противоречит самому жанру этих произведений. Что касается его трагедий, где он проявляет себя как действительно великий поэт, где часто находишь и характерные черты, и слова, идущие от сердца, то нельзя отрицать, что, несмотря на такое количество великолепных сцен, им довольно далеко до Расина и особенно до старика Корнеля. И здесь наше мнение тем менее сомнительно, что углубленный анализ драматических произведений Вольтера убеждает нас в его высоком мастерстве в области театра. Мы не сомневаемся, что если бы Вольтер, вместо того чтобы распылять колоссальную силу своей мысли в двадцати разных жанрах, направил их все к одной цели – трагедии, он превзошел бы Расина, и, быть может, даже сравнялся с Корнелем. Но он растратил свой гений на остроты. Поэтому он был необычайно остроумен. Вот почему печать гения лежит скорее на всех его произведениях в целом, чем на каждом из них в отдельности. Постоянно занятый своим веком, он слишком пренебрегал мнением потомства, суровый образ которого должен всегда оказывать влияние на все размышления поэта. Сражаясь из каприза и по легкомыслию со своими капризными и легкомысленными современниками, он хотел нравиться им и насмехаться над ними. Его муза, которая была бы так прекрасна своей естественной красотой, часто заимствовала очарование у румян и кокетливых ужимок, так что постоянно испытываешь желание дать ей совет ревнивого любовника:

Еpargne-toi ce soin;

L’art n’est pas fait pour toi, tu n’en as pas besoin.[8 - Послушай мой совет: / Не для тебя искусство, тебе в нем нужды нет (фр., Вольтер, «Заира», IV, 2).]

Вольтер, кажется, не знал, как много прелести заключено в силе и что самые возвышенные творения человеческого ума в то же время, быть может, самые бесхитростные. Так как воображение умеет раскрывать свое небесное происхождение, не прибегая к посторонним уловкам, достаточно увидеть ее поступь, чтобы узнать в ней богиню. Et vera incessu patuit dea.[9 - И горделивая поступь изобличает богиню (лат., Вергилий, «Энеида», I, 405).]

Если бы было возможно изложить вкратце все разнообразные идеи, присутствующие в литературном творчестве Вольтера, мы могли бы отнести их к разряду тех чудес, которые латиняне называли monstra.[10 - Чудовища (лат.).] Действительно, Вольтер – это феномен, быть может, единственный в своем роде, который мог родиться только во Франции и только в восемнадцатом веке. Разница между его литературой и литературой великого века в том, что Корнель, Мольер и Паскаль больше принадлежат обществу, Вольтер – цивилизации. Читая его, чувствуешь, что это писатель расслабленного и безвкусного времени. Он обладает привлекательностью, но не изяществом, авторитетом, но не очарованием, блеском, но не величием. Он умеет льстить, и не умеет утешать. Он очаровывает, но не убеждает. За исключением трагедии, которая ему лучше всего удается, таланту Вольтера не хватает нежности и искренности. Чувствуется, что все это результат организации, а не следствие вдохновения; и когда врач-атеист говорит вам, что Вольтер весь состоял из одних только сухожилий и нервов, вы боитесь, что он прав. Впрочем, как и другой, более современный честолюбец, мечтавший о политическом господстве, Вольтер тщетно пытался достичь господства литературного. Абсолютная монархия не подходит человеку. Если бы Вольтер понял, что такое подлинное величие, он находил бы славу в единстве, а не в разносторонности. Сила проявляется вовсе не в постоянных перемещениях и бесконечных перевоплощениях, а в величественной неподвижности. Сила – это не Протей, это Юпитер.

Здесь начинается вторая часть нашего труда; она будет короче первой, поскольку, к несчастью, благодаря французской революции политические последствия философии Вольтера общеизвестны. Однако было бы крайне несправедливо возлагать только на произведения «фернейского патриарха» ответственность за эту роковую революцию. Здесь нужно видеть результат давно начавшегося социального распада. Вольтер и эпоха, в которую он жил, должны обвинять и извинять друг друга. Слишком сильный, чтобы подчиниться своему веку, Вольтер был также слишком слаб, чтобы властвовать над ним. Из этого равенства влияний проистекает постоянное противодействие между ним и его веком, взаимный обмен святотатством и безрассудством, вечный прилив и отлив новшеств, который постоянно увлекал за собой какой-нибудь старый устой социального здания. Представим себе политическое лицо восемнадцатого столетия, скандалы регентства, гнусности Людовика XV; насилие в министерстве, насилия в парламентах, повсеместное бессилие; моральное развращение, постепенно спускающееся от головы к сердцу, от вельмож к народу; придворных прелатов, будуарных аббатов; древнюю монархию, старое общество, шатающиеся на своем общем основании и способные еще сопротивляться атакам новаторов только благодаря магии прекрасного имени Бурбонов;[11 - Всеобщая деморализация должна была пустить очень глубокие корни, для того чтобы в конце этого века небо понапрасну послало Людовика XVI, этого высокочтимого мученика, который возвысил свою добродетель до святости. (Прим. авт.)] представим себе Вольтера, брошенного в это разлагающееся общество, как змея в болото, и мы не будем больше удивляться тому, что заразительное воздействие его мысли ускорило конец того политического порядка, на который напрасно нападали в период своей молодости и расцвета сил Монтень и Рабле. Это не он сделал болезнь смертельной, но именно он вызвал ее развитие, он обострил ее приступы. Понадобился весь яд Вольтера, чтобы довести до кипения эту грязь; вот почему мы должны вменить в вину этому несчастному большую часть чудовищных вещей, творившихся во время революции. Что касается самой этой революции, она и должна была стать неслыханной. Провидение пожелало поместить ее между самым опасным из софистов и самым грозным из деспотов. На заре ее в погребальных сатурналиях[12 - Перенесение останков Вольтера в Пантеон. (Прим. авт.)] появляется Вольтер; на закате из кровавой резни[13 - Расстрел у церкви Сен-Рок

. (Прим. авт.)] поднимается Бонапарт.

О Вальтере Скотте

По поводу «Квентина Дорварда»

Июнь 1823 г

Безусловно, есть что-то своеобразное и чудесное в даровании этого человека, который распоряжается своим читателем, как ветер распоряжается листком; несет его по своей воле по всем местам и по всем векам; играючи раскрывает ему самые сокровенные тайники сердца, самые загадочные явления природы и самые безвестные страницы истории; чье воображение подчиняет себе и ласкает воображение других, переодевается с одинаково удивительной достоверностью в лохмотья нищего и в мантию короля, перенимает все манеры, принимает все одежды, говорит на всех языках; оставляет лику веков то неизменное и вечное, что мудрость Бога вложила в их черты, и то изменчивое, преходящее, чем наделило их человеческое безумие; не вынуждает, как некоторые невежественные романисты, людей минувших времен краситься нашими румянами и покрываться нашим глянцем; но как умный и ловкий советник, приглашающий неблагодарных сыновей вернуться к отцу, с помощью своей магии заставляет современных читателей, по крайней мере, на несколько часов проникнуться духом старины, которым сегодня так пренебрегают. Этот искусный волшебник хочет, однако, прежде всего быть точным. Он не отказывает своему перу ни в какой истине, даже порожденной ошибочным описанием, этом дите человеческом, которое можно было бы считать бессмертным, если бы его капризный и изменчивый характер не уверял нас том, что оно не вечно. Мало кто из историков столь же достоверен, как этот романист. Чувствуется, что он хотел, чтобы портреты его были картинами, а картины портретами. Он рисует наших предков с их страстями, пороками и преступлениями, но так, что шаткость суеверий и нечестивость фанатизма лишь сильнее подчеркивают непреходящий характер религии и святость верований. Впрочем, нам нравится видеть наших предков с их предрассудками, часто столь благородными и столь благотворными, как и с их прекрасным плюмажем на шлемах и крепкими латами.

Вальтер Скотт сумел почерпнуть из источника природы и истины неизвестный жанр, который является новым именно потому, что делается настолько старинным, насколько он хочет. Вальтер Скотт сочетает тщательную точность хроник с торжественным величием истории и напряженной занимательностью романа; его мощный и пытливый гений угадывает прошлое; его правдивая кисть набрасывает достоверный портрет какой-нибудь смутной тени и заставляет нас узнавать даже то, чего мы не видели; его гибкий и основательный ум подобно мягкому воску запечатлевает особые черты каждой эпохи, каждой страны и сохраняет этот отпечаток для потомства, как твердая бронза.

Мало кто из писателей так хорошо, как Вальтер Скотт, выполнил долг романиста по отношению к своему искусству и по отношению к своему веку; поскольку было бы ошибкой, почти преступлением для литератора считать себя выше общих интересов и национальных нужд, избавить свой ум от всякого воздействия на современников, эгоистически изолировать свою жизнь от великой жизни общества. И кто же принесет себя в жертву, если не поэт? Чей голос, если не голос лиры, возвысится во время бури, чтобы усмирить ее? И кто еще не побоится ненависти анархии и презрения деспотизма, как не тот, кому древняя мудрость приписывала власть примирять народы и королей, а мудрость современная дала власть их разделять?

Вальтер Скотт посвящает свой талант отнюдь не изображению слащавых любовных приключений, мелочных интриг и грязных авантюр. Инстинктивно понимая, в чем заключается его слава, он почувствовал, что поколению, которое только что своей кровью и слезами написало самую необычайную страницу в истории человечества, нужно нечто большее. Времена, которые непосредственно предшествовали нашей судорожной революции и непосредственно следовали за ней, были периодом упадка, подобными упадку сил, наступающему у больного лихорадкой перед приступом и после него. Тогда самые пошло ужасные, глупо безбожные, чудовищно непристойные книги жадно поглощались больным обществом, порочные вкусы и притупленные способности которого отвергли бы любую вкусную или здоровую пищу. Это и объясняет тот скандальный блестящий успех, которого добились у салонных плебеев и лавочных патрициев глупые или непристойные писатели, чьи имена мы погнушаемся назвать; сегодня они опустились до того, что выпрашивают аплодисменты у лакеев и смех у проституток. Сейчас популярность больше не раздается чернью, она проистекает из единственного источника, который может придать ей черты бессмертия и универсальности, из одобрения небольшого числа утонченных умов, пылких душ и серьезных голов, которые и представляют в нравственном отношении цивилизованные народы. Именно этой известности добился Скотт, заимствуя в анналах отдельных наций сочинения, созданные для всех народов, черпая из летописей веков книги, написанные для всех эпох. Ни один романист не скрывал больше накопленного опыта под большим очарованием, больше истины под вымыслом. Существует явная связь между свойственной ему формой и всеми литературными формами прошлого и будущего; и можно было бы рассматривать эпические романы Скотта как переход от современной литературы к тем грандиозным романам, к тем великим эпопеям в стихах и прозе, которые наша поэтическая эра нам обещает и обязательно даст.

Каким должно быть намерение романиста? Выразить в занимательной выдумке полезную истину. А когда эта основная идея выбрана, действие, которое будет ее передавать, придумано, не должен ли автор, чтобы ее развить, искать способ изображения, который сделал бы его роман похожим на жизнь, сделал бы подражание подобным модели? А жизнь не представляет ли собой странную драму, где смешиваются хорошее и плохое, красивое и уродливое, высокое и низменное, закон, власть которого заканчивается только за пределами мироздания? Нужно ли нам ограничиваться, как некоторые фламандские художники, созданием исключительно темных по колориту картин или, как китайцы, картин только ярких, тогда как природа повсеместно показывает нам борьбу света и тени? А ведь романисты до Вальтера Скотта выбирали обычно два противоположных способа сочинения; бывшие оба порочными именно потому, что они противоположны. Одни придавали своим произведениям форму повествования, произвольно разделенного на главы, даже не подозревая, зачем это сделано, или только для того, чтобы дать отдых уму читателя, как это довольно простодушно признает один старинный испанский автор,[14 - Маркос Обрегон де Ла Ронда

. (Прим. авт.)] употребляющий в названиях глав своих произведений термин descanso (отдых). Другие развивали свой сюжет в ряде писем, которые, как предполагалось, написали персонажи романа. В повествовании действующие лица исчезают, всегда проявляется один только автор; в письмах автор скрывается, позволяя видеть только своих героев. Романист-рассказчик не может предоставить место естественному диалогу, подлинному действию; ему нужно заменять их монотонным изложением, подобным форме, в которой самые различные события принимают единый образ, и благодаря которой самые возвышенные творения, самые глубокие мысли стираются так же, как неровности поля исчезают под инструментом землепашца. В романе в письмах то же однообразие происходит по другой причине. Каждый персонаж здесь появляется по очереди, со своим письмом, на манер ярмарочных актеров, которые могут выходить только один за другим и, не имея разрешения говорить на своих подмостках, показываются перед публикой друг за другом, неся над головой большую табличку, на которой зрители могут прочитать слова их роли. Можно еще сравнить роман в письмах с утомительной беседой глухонемых, пишущих то, что им надо сказать друг другу, так что их гнев или радость постоянно находятся во власти пера и карманной чернильницы. И я спрашиваю, как может быть уместным нежный упрек, который надо отнести на почту? А пламенный порыв страстей? Не будет ли ему немного тесно между обязательным обращением и вежливым прощанием, которые являются авангардом и арьергардом каждого письма, написанного хорошо воспитанным человеком? Полагают ли, что вереница приветствий и выражений вежливости увеличивает интерес и ускоряет развитие действия? Не должны ли мы, наконец, допустить, что некий радикальный и непреодолимый порок содержится в том способе сочинения, который мог охладить иногда даже красноречие Руссо?

Итак, предположим, что описательный роман, где, кажется, подумали обо всем, кроме того, чтобы сделать повествование интересным, усвоив абсурдный обычай предварять каждую главу изложением ее содержания, зачастую весьма подробным, в результате чего получается что-то вроде рассказа в рассказе; предположим, что роман эпистолярный, сама форма которого не допускает никакого пыла и никакой стремительности, творческий ум заменяет на драматический роман, где воображаемое действие разворачивается в правдивых и разнообразных картинах подобно тому, как развиваются события в реальной жизни; который не знает иного деления, за исключением того, которое обусловлено различными сценами; который, наконец, представляет собой длинную драму, где описания заменили бы декорации и костюмы, где персонажи могли бы сами представлять себя и изображать при помощи различных столкновений все формы единой идеи произведения. Вы найдете в этом новом жанре соединение всех преимуществ обоих старых жанров без их отрицательных сторон. Имея в своем распоряжении выразительные и в каком-то смысле магические средства драмы, вы сможете оставить за сценой тысячи бесполезных и преходящих деталей, которые простой рассказчик, обязанный следовать шаг за шагом за своими актерами, как за детьми, которых ведут на помочах, должен долго излагать, если хочет быть понятным; и вы сможете воспользоваться этими глубокими неожиданно возникающими чертами, более плодотворными в их созерцании, чем целые страницы, которые движение сцены заставляет бить ключом, но которые полностью исключает скорость повествования.

После живописного, но прозаического романа Вальтера Скотта останется еще создать другой роман, на наш взгляд, еще более прекрасный и совершенный. Это роман, соединяющий в себе одновременно драму и эпопею, живописный, но поэтический, реальный, но идеальный, правдивый, но возвышенный, который вставит Вальтера Скотта в оправу Гомера.

Как любого творца, Вальтера Скотта до сих пор осаждали неутомимые критики. Тот, кто осушает болото, должен смириться с тем, что будет слушать, как вокруг него квакают лягушки.

Что касается нас, то мы исполняем долг совести, ставя Вальтера Скотта очень высоко среди романистов, и, в частности, «Квентина Дорварда» среди романов. «Квентин Дорвард» – прекрасная книга. Трудно найти лучше сотканное произведение, в котором мораль лучше связывалась бы с драматическими эффектами.

Автор, как нам кажется, хотел показать, насколько быстрее достигает цели верность, даже если ею обладает человек безвестный, молодой и бедный, чем вероломство, пусть даже ему помогают все средства, предоставляемые властью, богатством и опытом. Он отдал первую из этих двух ролей своему шотландцу Квентину Дорварду, сироте, брошенному в море среди самых многочисленных рифов и наиболее искусно подстроенных ловушек, без всякого компаса, кроме почти безрассудной любви; но часто именно тогда, когда любовь похожа на безумие, она оказывается добродетелью. Вторая доверена Людовику XI, королю более ловкому, чем самый ловкий придворный, старому лису с когтями льва, могущественному и хитрому, которому под покровом ночи, как и при свете дня, помогают его слуги, который постоянно прикрыт, как щитом, стражей и не расстается с палачами, как со своим мечом. Эти два столь разных персонажа взаимодействуют друг с другом таким образом, чтобы в высшей степени правдиво выразить основную идею романа. Повинуясь приказам короля, преданный Квентин, сам того не зная, служит своим собственным интересам, в то время как планы Людовика XI, в которых Квентин должен был быть одновременно орудием и жертвой, оборачиваются таким образом, что коварный старик посрамлен, а скромный молодой человек торжествует.