скачать книгу бесплатно

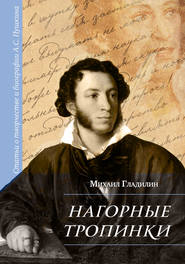

Нагорные тропинки. Статьи о творчестве и биографии А.С. Пушкина

Михаил Сергеевич Гладилин

Впервые собраны вместе статьи автора о творчестве и биографии Пушкина. Основное внимание уделено содержанию произведений: прозы, драм и поэм нашего поэта, выявлению основных смыслов, образов, поступков героев и персонажей. И главным в прочтении пушкинских строк является нравственная сторона жизни человека, закономерности в его судьбе, которая существует и осуществляется в определенных общественных, политических, а также иных обстоятельствах и условиях. Наличие в пушкинском повествовании неприметных деталей, указывающих на скрытые и тайные мотивы, отдельные факты или события позволили автору по-новому увидеть и узнать знакомые произведения. Пусть некоторые мысли и представления автора покажутся читателю дискуссионными, но такими они сложились в продолжение многолетней исследовательской работы.

Михаил Сергеевич Гладилин

Нагорные тропинки. Статьи о творчестве и биографии А.С. Пушкина

© Гладилин М.С., 2017

© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2017

* * *

Посвящаю маме моей, Гладилиной Марии Дмитриевне

Предисловие

Впервые в одной книге собраны статьи о творчестве и биографии Пушкина, написанные автором за последние годы и прочитанные на различных семинарах и конференциях. Уже в дальнейшем отдельные работы были дополнены и значительно расширены.

Основное внимание в книге уделяется анализу прозы Пушкина, поэм и драматических произведений, выявлению их содержания, поиску главных и отличительных смыслов в понимании пушкинских произведений, их нравственных основ и опор. Дело это оказалось весьма увлекательным и даже загадочным, так как при неоднократном прочтении пушкинских страниц вдруг обнаруживались неожиданные детали и находки, заново открывавшие уже, казалось бы, знакомые строки.

Может, для читателя что-то в книге окажется уже известным, но что-то автору пришлось пересмотреть и увидеть в пушкинских текстах совершенно новое, опрокидывающее традиционное представление о пушкинских произведениях.

Сегодня, на очередном переломе и перепутье идейных, политических, моральных взглядов и противоречий необходимо объективно обратиться к опыту и творчеству, исканиям и жизненным обстоятельствам нашего национального гения. Каждое художественное произведение по-своему и по-особому заключает и выражает множественность идей их автора. И, возможно, сегодня важнее окажутся не доводы строгой или формальной научности, а собственный личный и честный взгляд читателя-исследователя на важнейшие для него литературные произведения, на существующие в них философские, общественные и художественные явления. В этом случае литература продолжает учить нас, помогает находить ответы на разные жизненные вопросы, поддерживает нас в бурных течениях и качаниях нашего житейского моря.

Так вышло, что автор лично обязан многим Пушкину. Личность нашего поэта, его творчество, сопрягающее «землю и небо», дух его поэзии и познания помогли автору сформироваться и как человеку, и как исследователю. И такое, как я вижу, нередко происходит с другими людьми.

Название книги взято автором из «Капитанской дочки», из того места, когда Петр Гринев защищает на дуэли со Швабриным честь своей возлюбленной. «Я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке…». Голос Савельича, слуги и «охранителя» барского дитяти, спас Петра Андреевича от надвигавшегося на него душегубства, от нанесения удара своему противнику. Слово «нагорный» напоминает нам одно важное евангельское событие: Нагорную проповедь Христа. Вот с каких высот спускался Савельич и спасал бедное дитя.

У нас есть свои «нагорные тропинки» и свои охранители. К ним, на их смелый и правдивый голос мы должны повернуться, по этим тропинкам восходить, чтобы на доступной нам высоте мы могли встретиться. Нам всем надо друг с другом встретиться.

Этическое содержание драмы «Борис Годунов»

«Грабь и казни…»

Образ Годунова – главнейший в пушкинской драме, и каким он предстанет перед нами, таким во многом сложится наше представление о произведении. Каков же он, царь и человек Борис Годунов?

Вступая на царский престол, Годунов произносит необходимую для правителя тронную речь, в которой утверждает свои права на власть: он «наследует могущим Иоаннам», он «избран народной волей», он также получил на власть «священное благословенье». И здесь же Годунов говорит избравшему его «народу», каким правителем он будет:

Да правлю я во славе свой народ,

Да буду благ и праведен, как ты.

Но уже перед этой речью мы узнаем, что «царевича сгубил Борис». Об этом знает отец Пимен в кремлевском патриаршем монастыре, юродивый Николка, это известно боярам в окружении Годунова. То есть и для автора, и для его читателей нет сомнения, что Годунов повинен в убийстве царевича. Шуйский дает Годунову следующую характеристику:

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач,

Возьмет венец и бармы Мономаха.

Пушкин, выстраивая факты биографии и царской «карьеры» Годунова: «вчерашний раб», «зять палача», убийство Димитрия, – указывает на еще одно право на власть, необходимое и важное для того, чтобы стать настоящим правителем, – моральное право. И таких моральных прав у Годунова нет. По своим нравственным основаниям он не может и не должен «властвовать» над людьми и над страной. Как же в действительности правит Годунов? Пушкин, персонаж в драме (и именно Пушкин!), не боится признаться Шуйскому:

…он правит нами,

Как царь Иван (не к ночи будь помянут).

……………………………………………..

Уверены ль мы в бедной жизни нашей?

Нас каждый день опала ожидает,

Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,

А там – в глуши голодна смерть иль петля.

Человек, через злодеяния пришедший к власти, и на троне остается царем-злодеем.

Из монолога «Достиг я высшей власти…» мы узнаем о личных горестях и несчастиях Годунова: царя, отца, человека. Раскрытие автором внутренних переживаний и мучений главного персонажа является существенной стороной всей драмы: Годунова настигает наказание в лице его собственной совести. Его состояние можно определить как «больное» и «адское». Ему «плохо» и «дурно», потому что он делал плохое и дурное, и потому люди признают его «плохим». Он хоть и делал благодеяния народу, но никак не даром, и взамен хочет народной любви: «Они ж меня, беснуясь, проклинали!».

Вся трагедия, убийственная трагедия для Годунова заключена в том, что его достижение «высшей власти» оборачивается падением и низвержением его в душевную «преисподнюю», где есть боль, и душевная мука, и горькая неодолимая смерть. Но своими злодеяниями Годунов вверг страну и народ в бедствия и вражду. И в этом, пожалуй, главная воспитательная идея драмы, сочиненной Пушкиным: неправедная власть не приносит блага и счастья ни самому правителю, ни его народу.

Годунов находится в глубоком нравственном кризисе, он не может, не готов нести царское бремя и нуждается в духовной помощи. И обращается он не к «святым отцам» и патриарху, а к «гадателям и колдунам». Слова Шуйского:

Ты милостью, раденьем и щедротой

Усыновил сердца своих рабов

звучат иронично и являются только лестью, столь необходимой тщеславию Годунова. Появление соперника, Лжедмитрия, еще более ужесточило действия царя Бориса, окончательно ввергло его в тиранство. В сцене «Севск» пленник, московский дворянин, так описывает Лжедмитрию, что творится в Москве:

…о тебе

Там говорить не слишком нынче смеют.

Кому язык отрежут, а кому

И голову. – Такая, право, притча,

Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.

На площади, где человека три

Сойдутся – глядь – лазутчик уж и вьется,

А государь досужною порою

Доносчиков допрашивает сам.

Надо отметить, что такая, несколько однозначная характеристика деятельности Годунова у Пушкина не вполне справедлива к историческому Борису Годунову, но таков пушкинский замысел: «я смотрел на него с политической точки зрения, не замечая его поэтической стороны». «Темные деяния» Годунова, его внутренняя борьба с ними, их последствия, отношение к злодеяниям царя его окружения и народа – главные вехи в сюжетном развитии драмы. И в итоге у Пушкина Борис Годунов после шести лет своего жестокого правления признается, говоря Басманову:

Нет, милости не чувствует народ:

Твори добро – не скажет он спасибо;

Грабь и казни – тебе не будет хуже.

Вместо обещанного народу: буду «благ и праведен» – приходит «грабь и казни». И сразу после этих слов Годунов чувствует себя плохо и умирает. То есть именно с подобным убеждением, что должно «грабить и казнить», убеждением бесчеловечным, и наступает смерть для человека. И столь же значимо для Пушкина, в каком обличии смерть настигла Годунова:

На троне он сидел и вдруг упал;

Кровь хлынула из уст и из ушей.

Пушкин выбирает для Годунова символическую смерть: он настолько «напился и наполнился» чужой кровью, что она заполонила его всего. Годунов не просто умирает, он гибнет от собственных злодеяний, и это одна из важных нравственных мыслей пушкинской драмы. Пушкин пишет несколько раз в ремарке, где названы действующие лица, – Борис, но уже в тексте драмы указывает: царь. Царь, трон, власть изничтожили человека по имени Борис. Смерть – она окончательно подводит итог и утверждает, что в жизни истинно, а что нет. Оказавшись на престоле, Годунов так и не стал настоящим правителем, оказавшись таким же самозванцем и самовластцем, как его соперник. Есть еще одна деталь: Годунову стало плохо, когда он сидел на троне и принимал «гостей иноплеменных». Сыну он наказывает:

Будь милостив, доступен иноземцам,

Доверчиво их службу принимай.

К иноземцам должно быть «милостивым», а своих людей должно «грабить и казнить».

Не могу не привести строки из стихотворения «Стансы» 1826 года, в котором выражаются представления Пушкина о подлинной и праведной власти, о настоящем правителе.

Но правдой он привлек сердца,

Но нравы укротил наукой,

И был от буйного стрельца

Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Годунов смертельно болен, он болен смертью, но у него есть еще краткое время, и что он сделает, что пожелает он сделать последним в своей жизни, кого он позовет перед смертью? Ктото начинает выкрикивать и тем самым указывать на его возможные действия: «за лекарем», «скорее к патриарху», «духовника». Но вот выбор царя сделан – «царевича, царевича зовет».

Годунов говорит сыну:

Я подданным рожден, и умереть

Мне подданным во мраке надлежало;

Но я достиг верховной власти – чем?

Не спрашивай. Довольно: ты невинен,

Ты царствовать теперь по праву станешь.

В чем истинные права человека на власть и в чем «правота» власти, мы уже говорили. Отметим, что в последних словах Годунова нет раскаянья, а в самом начале драмы Воротынский «вопрошает» и указывает нам: «Слушай, верно губителя раскаянье тревожит».

О милый сын, не обольщайся ложно,

Не ослепляй себя ты добровольно.

«Ложное обольщение», «добровольная слепота» – эти слова Годунова обращены и к нему самому. Не собственный нравственный опыт передает отец, а царь Годунов учит молодого царя хитроумным приемам царствования, как можно усидеть на троне и управлять народом, усмирять его и держать в повиновении. Только таким может быть завещание человека с убеждением «грабь и казни». И делает Годунов сына царем только для себя, желая сохранить и продлить в нем свое царское величие и превосходство. И тем он оказывается повинен в скорой гибели своего сына. И как он, Борис Годунов, вступив на престол, не стал настоящим царем, так, родив сына, не стал ему настоящим отцом. Вот в чем личная трагедия этого не скажу умного, но одаренного и хитрого, нравственно несостоявшегося человека. Отметим здесь одну интересную деталь: Годунов заканчивает разговор наедине с сыном словами: «Я чувствую могильный хлад…» – и Пушкин ставит многоточие, то есть пауза, и далее автор указывает в ремарке, в скобках – «Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки, царевна рыдает». Патриарх входит без приглашения, но очень вовремя, когда разговор с сыном окончен, и, конечно же, он подслушивал их разговор. И уже к концу своего прощания Годунов обращается к «придворному окружению».

Друзья мои… при гробе вас молю

Ему служить усердием и правдой!

Он так еще и млад и непорочен.

Клянетесь ли?

Б о я р е

Клянемся.

«Друзья мои…», «служить усердием и правдой» – звучит неискренно и неуместно. А ведь только что говорил он сыну:

Передо мной они дрожали в страхе;

Возвысить глас измена не дерзала.

Годунов прибегает к самым надежным нравственным ценностям лишь как к средству удержать за сыном власть. И вновь вспоминается им обещанное: буду «благ и праведен». Но не исполнил, и бояре вскоре с легкостью изменят клятве и присягнут Лжедмитрию.

Простите ж мне соблазны и грехи

И вольные и тайные обиды…

Святый отец, приближься, я готов.

Чужое прощение не поможет без собственного раскаянья, признания своей неправоты как начала исправления. И все слова прощения для Годунова лишь внешние атрибуты, выполнение последней обязанности, как и последующий за этими словами «обряд пострижения» в монахи. А «святый отец» только молчаливо сопроводил нераскаявшегося грешника к «престолу Божию».

«Погибель иль венец»

Теперь рассмотрим не менее важный образ в произведении: Григория Отрепьева. И первая сцена, к которой мы обратимся, – «Корчма на литовской границе». Варлаам подсказывает нам, что именно, переступая границу, теряет «беглый инок» Григорий:

Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли.

Все равно… было бы вино.

Он оставляет Родину, а также отказывается и от родного имени. Пушкин указывает в начале сцены, в ремарке: «Григорий Отрепьев, мирянином». Но, после того как он переходит «границу», некую нравственную черту, Пушкин в дальнейшем отказывает ему в личном имени и называет его постоянно самозванцем, только дважды делая исключение, называя Димитрием, на что есть свои причины. Убежав из монастырского заточения, на воле, под собственным именем, «мирянином», ни в чем еще не виновный, возле границы он еще может распорядиться собой иначе. Но он сам, зачитывая указ о своей поимке, подставляет под свое имя черты другого человека. Отказ от имени у Пушкина нередко равносилен отказу от собственной человеческой сущности, своей личности. И здесь же, на границе, происходит еще одно важное обстоятельство: Отрепьев совершает первое свое злодеяние, подставляя вместо себя и обрекая на гибель другого человека. Самозванство неминуемо ведет к злодейству.

Теперь иду – погибель иль венец

Мою главу в России ожидает…

И венец, и погибель ждут самозванца в России, как и Бориса Годунова.

Найду ли смерть как воин в битве честной

Иль как злодей на плахе площадной.

И смерти «честной» ему не найти, потому что битву затеял нечестную. Эта сцена в корчме следует сразу за знаменитым монологом царя Бориса: «Достиг я высшей власти…», где он жалуется на все свои несчастья, и это как предупреждение молодому человеку о его будущем. Григорий Отрепьев только вступает на свой самозваный путь, а Борис Годунов уже в конце его – эти две фигуры композиционно близки и дополняют друг друга.

Следующая сцена, к которой мы обратимся, – свидание самозванца с Мариной Мнишек: «Ночь. Сад. Фонтан». Само название сцены предполагает что-то романтическое и любовное. Действительно, молодой самозванец влюбляется в польскую красавицу и, естественно, хочет, чтобы любили его, Григория Отрепьева, но никак не царевича Димитрия, имя которого он себе присвоил. И любовь призывает его открыться перед Мариной, и любовь может еще остановить, отвратить его от самозванства, вернуть ему имя и достоинство:

Виновен я: гордыней обуянный,

Обманывал я Бога и царей,

Я миру лгал; но не тебе, Марина,

Меня казнить…

Любовь, любовь, ревнивая, слепая,

Одна любовь принудила меня

Все высказать.

Отметим, что избранница Отрепьева, по выражению одного кавалера, «мраморная нимфа, глаза, уста без жизни, без улыбки». Григорий покаялся перед возлюбленной, и если бы Мнишек поддержала его чувствительные намерения. Но ей нужен не беглый инок, а царевич Димитрий. И самозванец отказывается от любви, жертвует любовью ради царского трона и Марины. Сцена заканчивается словами: «Она меня чуть-чуть не погубила», – но именно Марина Мнишек окончательно губит его, утвердив самозванца в ложном желании. И вот, лишившись Родины, родного имени, любви, готовый к злодеяниям, он вновь на границе и вновь, уже вооруженный войском, переходит невидимую и окончательную черту, за которой его ждет «венец и погибель».

Кровь русская, о Курбский, потечет!

Вы за царя подняли меч, вы чисты.

Я ж вас веду на братьев; я Литву

Позвал на Русь, я в красную Москву

Кажу врагам заветную дорогу.

Пушкин не доводит самозванца до Москвы, оставляя его после сражения в лесу, спящим. А впервые мы видим Григория в келье – тоже спящим. Опять пушкинская аллегория нравственного неразумия и нравственной слепоты юного самозванца. А ведь когда-то, находясь в келье, он мог избрать себе иную судьбу, прислушавшись к словам отца Пимена:

Брат Григорий,

Ты грамотой свой разум просветил,

Тебе свой труд передаю…