скачать книгу бесплатно

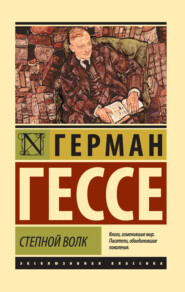

Степной волк

Герман Гессе

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Степной волк» – один из самых главных романов XX века, впервые опубликованный в 1927 году. Это и философская притча, и вместе с тем глубокое исследование психологии человека, тщетно пытающегося найти и обрести собственное «Я», постоянно балансирующего на стыке животного и человеческого начал.

Герман Гессе

Степной волк

Роман

Hermann Hesse

Der Steppenwolf

© Hermann Hesse, 1927

© Перевод. С. Апт, наследники, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Предисловие издателя

Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которое не раз употреблял он сам, назвали Степным волком. Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать; у меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам Степного волка некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания, с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое мне так и неизвестны. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности.

Степной волк был человек лет пятидесяти, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим, набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев девять-десять. Жил он очень тихо и замкнуто, и если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверно, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался, он был в высшей, неведомой мне дотоле степени необщителен, он был и правда, как он иногда называл себя, Степным волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих, оставшихся от него записей; но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал и нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем соответствует той, более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства.

Случайно я присутствовал при том, как Степной волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время, тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь, предварительно позвонив в нее, и в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, Степной волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал:

– О, здесь хорошо пахнет.

Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась, а я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь.

– Ну да, – сказал он, – я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете.

Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась, в ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому, резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены, и окна, и старые высокие шкафы в лестничной клетке, все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье и завтрак и прочее, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, со всем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление, и оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего – лицо нового жильца, которое мне с самого начала понравилось; несмотря на что-то диковинное во взгляде, оно понравилось мне, это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия – напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу; объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему.

Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв, и мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но попросил не прописывать его в полиции, потому что он, по своему нездоровью, терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому и вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем, ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже – материнского отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались. Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его.

Поскольку эта история с уклонением от прописки мне не понравилась, я пожелал хотя бы выяснить, что знает тетка о незнакомце, о его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего полуденного ухода он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но он явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное появление. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали.

– С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет? – спросил я.

Тогда моя тетушка, у которой иногда бывали довольно верные догадки, сказала:

– Мне это совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, что он к этому не привык и в этом нуждается.

Ну что ж, подумал я, вполне возможно.

– Однако, – сказал я, – если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты сделаешь, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или являться по ночам пьяный?

– Посмотрим, – сказала она и засмеялась, и я оставил эту тему.

Мои опасения оказались и правда напрасными. Хотя наш квартирант отнюдь не вел упорядоченной и размеренной жизни, он не обременял нас и не причинял нам никакого ущерба, мы и поныне любим о нем вспоминать. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как мешал и был еще каким бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека, по сути, мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки полюбил.

Два дня спустя извозчик доставил вещи незнакомца, которого звали Гарри Галлер. Очень красивый кожаный чемодан произвел на меня хорошее впечатление, а большой плоский кофр свидетельствовал о прежних дальних поездках, – во всяком случае, он был облеплен пожелтевшими ярлыками отелей и транспортных агентств разных стран, даже заморских.

Потом появился он сам, и началась та пора, когда я постепенно узнавал этого необычного человека. Сначала я со своей стороны ничего для этого не предпринимал. Хотя Галлер заинтересовал меня, едва я его увидел, в первые несколько недель я не сделал ни шагу, чтобы встретиться с ним или вступить с ним в разговор. Однако, признаюсь, я с самого начала немного за ним наблюдал, даже захаживал в его отсутствие к нему в комнату и вообще немножко шпионил из любопытства.

О внешности Степного волка я уже кое-что сообщил. Он безусловно и с первого же взгляда производил впечатление человека значительного, редкого и незаурядно одаренного, лицо его было полно ума, а чрезвычайно тонкая и живая игра его черт отражала интересную, необыкновенно тонкую, чуткую работу духа. Когда он, что случалось не всегда, выходил в беседе из рамок условностей и, как бы вырвавшись из своей отчужденности, говорил что-нибудь от себя лично, нашему брату ничего не оставалось, как подчиниться ему, он думал больше, чем другие, и в вопросах духовных обладал той почти холодной объективностью, тем продуманным знанием, что свойственны лишь людям действительно духовной жизни, лишенным какого бы то ни было честолюбия, не стремящимся блистать, или убедить другого, или оказаться правыми.

Мне вспоминается одно такое высказывание последней поры его пребывания здесь, собственно, даже и не высказывание, ибо состояло оно только в брошенном им взгляде. В актовом зале университета должен был выступить с докладом один знаменитый философ и историк культуры, человек с европейским именем, и мне удалось уговорить Степного волка, который сперва всячески отнекивался, послушать этот доклад. Мы пошли вместе и в зале сидели рядом. Взойдя на кафедру и приступив к лекции, оратор разочаровал многих слушателей, ожидавших увидеть чуть ли не пророка, своим щеголеватым и суетным видом. Когда он для начала сказал несколько лестных слов слушателям, поблагодарив аудиторию за ее многолюдность, Степной волк бросил мне короткий взгляд, выразивший критическое отношение к этим словам и вообще к оратору, – о, взгляд незабываемый и ужасный, о смысле которого можно написать целую книгу! Его взгляд не только критиковал данного оратора, уничтожая знаменитого человека своей убийственной, хотя и мягкой иронией, это еще пустяк. Взгляд его был скорее печальным, чем ироническим, он был безмерно и безнадежно печален; тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда. Своей отчаянной ясностью он просвечивал не только личность суетного оратора, высмеивал не только сиюминутную ситуацию ожидания и настроение публики, несколько претенциозное заглавие объявленной лекции – нет, взгляд Степного волка пронзал все наше время, все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность, всю мелкую возню мнимой, поверхностной духовности – да что там, взгляд этот проникал, увы, еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем только на безнадежные изъяны нашего времени, нашей духовности, нашей культуры. Он был направлен в сердце всего человечества, в одну-единственную секунду он ярко выразил все сомнение мыслителя, может быть, мудреца в достоинстве, в смысле человеческой жизни вообще. Этот взгляд говорил: «Вот какие мы шуты гороховые! Вот каков человек!» – и любая знаменитость, любой ум, любые достижения духа, любые человеческие потуги на величие и долговечность шли прахом и оказывались шутовством!

Я сильно забежал вперед и, собственно, вопреки своему намерению и желанию в общем-то уже сказал самое существенное о Галлере, хотя сперва собирался нарисовать его портрет лишь исподволь, путем последовательного рассказа о моем с ним знакомстве.

Раз уж я так забежал вперед, то не стоит больше распространяться насчет загадочной «диковинности» Галлера и подробно излагать, как я постепенно почувствовал и узнал причины и смысл этого чрезвычайного и ужасного одиночества. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать истории, ни пускаться в психологию, а хочу лишь как очевидец прибавить кое-какие штрихи к портрету этого странного человека, от которого остались эти записки Степного волка.

Уже с первого взгляда, когда он вошел через тетушкину застекленную дверь, запрокинул по-птичьи голову и похвалил хороший запах нашего дома, я заметил в незнакомце что-то особенное, и первой моей наивной реакцией было отвращение. Я почувствовал (и моя тетка, человек в отличие от меня совсем не умственный, почувствовала примерно то же самое) – я почувствовал, что он болен, то ли как-то душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил меня обороняться. Со временем это оборонительное отношение сменилось симпатией, основанной на большом сочувствии к тому, кто так глубоко и долго страдал и чье внутреннее умирание происходило у меня на глазах. В этот период я все больше и больше осознавал, что болезнь этого страдальца коренится не в каких-то пороках его природы, а, наоборот, в великом богатстве его сил и задатков, не достигшем гармонии. Я понял, что Галлер – гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше, выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию. Одновременно я понял, что почва его пессимизма – не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо, при всей уничтожающей беспощадности его суждений о заведенных порядках или о людях, он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь…

Тут я должен вставить одно психологическое замечание. Хотя я мало что знаю о жизни Степного волка, у меня есть все причины полагать, что любящие, но строгие и очень благочестивые родители и учителя воспитывали его в том духе, который кладет в основу воспитания «подавление воли». Так вот, уничтожить личность, подавить волю в данном случае не удалось, ученик был для этого слишком силен и тверд, слишком горд и умен. Вместо того чтобы уничтожить его личность, удалось лишь научить его ненавидеть себя самого. И против себя самого, против этого невинного и благородного объекта, он пожизненно направлял всю гениальность своей фантазии, всю силу своего разума. Ибо в том-то он и был, несмотря ни на что, истинным христианином и истинным мучеником, что всякую резкость, всякую критику, всякое ехидство, всякую ненависть, на какую был способен, обрушивал прежде всего, первым делом на себя самого. Что касалось остальных, окружающих, то он упорно предпринимал самые героические и самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо «люби ближнего твоего» въелось в него так же глубоко, как ненависть к самому себе, и, таким образом, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе самому невозможна и любовь к ближнему, а ненависть к себе – в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм.

Но пора мне отставить собственные домыслы и перейти к фактам. Итак, первое, что я узнал о Гарри Галлере, – отчасти благодаря своему шпионству, отчасти из замечаний тетушки, – касалось его образа жизни. Что он человек умственно-книжный и не имеет никакого практического занятия, выяснилось вскоре. Он всегда залеживался в постели, часто вставал чуть ли не в полдень и проделывал в халате несколько шагов, отделявших маленькую спальню от его гостиной. Эта гостиная, большая и приятная мансарда с двумя окнами, уже через несколько дней приобрела другой вид, чем при прежних жильцах. Она наполнилась – и со временем наполнялась все больше. Вешались картины, прикалывались к стенам рисунки, иногда вырезанные из журналов иллюстрации, которые часто менялись. Южный пейзаж, фотографии немецкого провинциального городка, видимо родины Галлера, висели здесь вперемежку с яркими, светящимися акварелями, о которых мы лишь впоследствии узнали, что они написаны им самим. Затем фотография красивой молодой женщины или девушки. Одно время на стене висел сиамский Будда, смененный сперва репродукцией «Ночи» Микеланджело, а потом портретом Махатмы Ганди. Книги не только заполняли большой книжный шкаф, но и лежали повсюду – на столах, на красивом старом секретере, на диване, на стульях, на полу, книги с бумажными закладками, постоянно менявшимися. Книги непрестанно прибавлялись, ибо он не только приносил целые кипы из библиотек, но и получал весьма часто бандероли по почте. Человек, который жил в этой комнате, мог быть ученым. Такому впечатлению соответствовал и сигарный дым, все здесь окутывавший, и разбросанные повсюду окурки сигар, и пепельницы. Однако изрядная часть книг была не ученого содержания, подавляющее большинство составляли сочинения писателей всех времен и народов. Одно время на диване, где он часто проводил лежа целые дни, валялись все шесть толстых томов сочинения под названием «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» – конца восемнадцатого века. Зачитанный вид был у полных собраний сочинений Гете и Жан-Поля, а также Новалиса, Лессинга, Якоби и Лихтенберга. В нескольких томах Достоевского густо торчали исписанные листки. На большом столе среди книг и рукописей часто стоял букет цветов, там же пребывал и этюдник с акварельными красками, всегда, впрочем, покрытый пылью, рядом с ним – пепельницы и, не стану об этом умалчивать, всевозможные бутылки с напитками. В оплетенной соломой бутылке было обычно красное вино, которое он брал в лавочке поблизости, иногда появлялась бутылка бургундского или малаги, а толстая бутылка с вишневой наливкой была, как я видел, за короткий срок почти опорожнена, но потом исчезла в каком-то углу и пылилась без дальнейшего убывания остатка. Не стану оправдывать своего шпионства и честно признаюсь, что первое время все эти приметы хоть и наполненной духовными интересами, но все же довольно-таки беспутной и разболтанной жизни вызывали у меня отвращение и недоверие. Я не только человек бюргерской размеренности в быту, я к тому же не пью и не курю, и эти бутылки в комнате Галлера не понравились мне еще больше, чем прочий живописный беспорядок.

Так же, как в отношении сна и работы, незнакомец не соблюдал решительно никакого режима в еде и питье. В иные дни он вообще не выходил из дому и не подкреплялся ничем, кроме утреннего кофе, единственным порой остатком его трапезы, который находила тетка, оказывалась брошенная кожура от банана, зато в другие дни он ел в ресторанах, иногда в хороших, изысканных, иногда в какой-нибудь харчевне на окраине города. Крепким здоровьем он, видимо, не обладал; кроме скованности в ногах, которыми он часто с явным трудом преодолевал лестницы, его мучили, видимо, и другие недуги, и как-то он вскользь заметил, что уже много лет не знает ни нормального пищеварения, ни нормального сна. Я приписал это прежде всего тому, что он пил. Позднее, когда я захаживал с ним в одну из его рестораций, мне доводилось наблюдать, как он быстро и своенравно пропускал рюмку-другую, но по-настоящему пьяным ни я, ни еще кто-либо его ни разу не видел.

Никогда не забуду нашей первой более личной встречи. Мы были знакомы лишь шапочно, как бывают знакомы между собой соседи, живущие в одном доме. Однажды вечером, возвращаясь из конторы, я, к своему удивлению, застал господина Галлера сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он сидел на верхней ступеньке и подвинулся в сторону, чтобы меня пропустить. Я спросил его, не чувствует ли он себя плохо, и предложил ему проводить его до самого верха.

Галлер посмотрел на меня, и я понял, что вывел его из какого-то сонного состояния. Он медленно улыбнулся своей красивой и грустной улыбкой, которой так часто надрывал мне сердце, а потом пригласил меня сесть рядом с ним. Я поблагодарил и сказал, что не привык сидеть на лестнице перед чужими квартирами.

– Ах да, – сказал он и улыбнулся еще раз. – Вы правы. Но погодите минутку, я покажу вам, почему я здесь присел.

Тут он указал на площадку перед квартирой второго этажа, где жила одна вдова. На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными оловянными украшениями, а на полу перед шкафом, в больших горшках на двух низких подставочках, стояли два растения – азалия и араукария. Растения выглядели красиво и содержались всегда безупречно опрятно, что я уже с удовольствием отмечал.

– Видите, – продолжал Галлер, – эта площадочка с араукарией, здесь такой дивный запах, что я часто прямо-таки не в силах пройти мимо, не помешкав минутку. У вашей тетушки тоже все благоухает и царят порядок и чистота, но эта вот площадочка с араукарией – она так сверкающе чиста, так вытерта, натерта и вымыта, так неприкосновенно опрятна, что просто сияет. Мне всегда хочется здесь надышаться – чувствуете, как здесь пахнет? Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям.

Поскольку я промолчал, он продолжил:

– Пожалуйста, не думайте, что я иронизирую! Дорогой мой, я меньше всего хотел бы подтрунивать над этим мещанским порядком. Верно, я сам живу в другом мире, не в этом, и, пожалуй, не выдержал бы и дня в квартире с такими араукариями. Но хоть я и старый, немного уже облезлый Степной волк, я тоже как-никак сын своей матери, а моя мать тоже была мещанка, она разводила цветы, следила за комнатой и за лестницей, за мебелью и за гардинами и старалась придать своей квартире и своей жизни как можно больше опрятности, чистоты и добропорядочности. Об этом напоминает мне запах скипидара, напоминает араукария, и вот я порой сижу здесь, гляжу на этот тихий садик порядка и радуюсь, что такое еще существует на свете.

Он хотел встать, но это оказалось ему трудно, и он не отстранил меня, когда я ему немного помог. Я продолжал молчать, но поддался, как то уже произошло с моей тетушкой, какому-то очарованию, исходившему подчас от этого странного человека. Мы медленно поднялись вместе по лестнице, и перед своей дверью, уже держа в руке ключ, он снова прямо и очень приветливо посмотрел мне в лицо и сказал:

– Вы пришли сейчас из своей конторы? Ну да, в этом я ничего не смыслю, я живу, знаете ли, несколько в стороне, несколько на отшибе. Но, наверно, вы тоже интересуетесь книгами и тому подобным, ваша тетушка сказала мне как-то, что вы кончили гимназию и были сильны в греческом. Сегодня утром я нашел одну фразу у Новалиса, можно показать вам ее? Вам это тоже доставит удовольствие.

Он завел меня в свою комнату, где сильно пахло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал…

– И это тоже хорошо, очень хорошо, – сказал он, – послушайте-ка: «Надо бы гордиться болью, всякая боль есть память о нашем высоком назначении». Прекрасно! За восемьдесят лет до Ницше! Но это не то изречение, которое я имел в виду, – погодите – нашел. Вот оно: «Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать». Разве это не остроумно? Конечно, они не хотят плавать! Ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать; ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать! Ну, а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть, но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет.

Так он залучил меня к себе и заинтересовал, и я задержался у него на несколько минут, и с тех пор мы часто, встречаясь на лестнице или на улице, немного беседовали. При этом сначала, так же как в тот раз возле араукарии, я не мог отделаться от чувства, что он иронизирует надо мной. Но это было не так. Он испытывал ко мне, как и к араукарии, поистине уважение, он так глубоко проникся сознанием своего одиночества, своей обреченности плавать, своего отщепенства, что порой и в самом деле, без всякой насмешки, мог прийти в восторг от какого-нибудь слуги или, скажем, трамвайного кондуктора. Сперва мне казалось это довольно смешным преувеличением, барской причудой, кокетливой сентиментальностью. Но мало-помалу я убеждался, что, глядя на наш мещанский мирок из своего безвоздушного пространства, из волчьей своей отчужденности, он действительно восхищался этим мирком, воистину любил его как нечто прочное и надежное, как нечто недостижимо далекое, как родину и покой, путь к которым ему, Степному волку, заказан. Перед нашей привратницей, славной женщиной, он всегда снимал шляпу с неподдельным почтением, и, когда моя тетушка с ним болтала или напоминала ему, что его белье требует починки или что у него отрывается пуговица на пальто, он слушал ее на редкость внимательно и серьезно, словно изо всех сил, но безнадежно старался проникнуть через какую-нибудь щелку в этот спокойный мирок и сродниться с ним хотя бы на час.

Уже в ходе того первого разговора возле араукарии он назвал себя Степным волком, и это тоже немного удивило и покоробило меня. Что за манера выражаться?! Но я не только примирился с этим выражением благодаря привычке, а я сам стал вскоре мысленно называть нашего жильца не иначе как Степным волком, да и сейчас не нашел бы более меткого определения для него. Степной волк, оплошно забредший к нам в города, в стадную жизнь, – никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности.

Однажды мне довелось наблюдать его в течение целого вечера на симфоническом концерте, где он, к моему изумлению, сидел поблизости от меня, но меня не заметил. Сперва давали Генделя, благородную и красивую музыку, но Степной волк сидел безучастно, погруженный в свои мысли, и не обращал внимания ни на музыку, ни на окружающих. Отрешенный, одинокий, чужой, он сидел с холодным, но озабоченным видом, опустив глаза. Потом началась другая пьеса, маленькая симфония Фридемана Баха, и я поразился, увидев, как после первых же тактов мой отшельник стал улыбаться, заражаясь игрой, – он совершенно ушел в себя и минут, наверное, десять пребывал в таком счастливом забытьи, казался погруженным в такие сладостные мечты, что я следил не столько за музыкой, сколько за ним. Когда пьеса кончилась, он пробудился, сел прямее, собрался было встать и уйти, но все же остался в кресле, чтобы выслушать и последнюю пьесу – это были вариации Регера, музыка, которую многие находили несколько затянутой и утомительной. И Степной волк тоже, слушавший поначалу внимательно и доброжелательно, снова отвлекся, он засунул руки в карманы и снова ушел в себя, но на сей раз не счастливо-мечтательно, а печально и наконец зло, его лицо снова отдалилось, посерело, потухло, он казался старым, больным, недовольным.

После концерта я опять увидел его на улице и пошел следом за ним; кутаясь в пальто, он невесело и устало шагал по направлению к нашему кварталу, но, остановившись у одного старомодного ресторанчика, нерешительно взглянул на часы и вошел внутрь. Мне вдруг взбрело в голову последовать за ним. Он сидел за столиком мещанского заведения, хозяйка и официантки приветствовали его как завсегдатая, я тоже поздоровался и подсел к нему. Мы просидели там час, и за это время я выпил два стакана минеральной воды, а ему принесли поллитра, а потом еще четверть литра красного вина. Я сказал, что был на концерте, но он не поддержал этой темы. Прочитав этикетку на моей бутылке с водой, он спросил, не выпью ли я вина, которым он меня угостит. Когда он услыхал, что вина я вообще не пью, на лице его снова появилось выражение беспомощности, и он сказал:

– Да, вы правы. Я тоже годами жил в воздержании и подолгу постился, но сейчас я опять пребываю под знаком Водолея, это темный и влажный знак.

И когда я в шутку подхватил это замечание и нашел странным, что именно он верит в астрологию, он снова взял тот слишком вежливый тон, который меня часто обижал, и сказал:

– Совершенно верно, и в эту науку поверить я, к сожалению, не могу.

Я попрощался и ушел, а он вернулся домой лишь поздно ночью, но походка его не отличалась от обычной, и, как всегда, лег он в постель не сразу (все это я, благодаря соседству наших комнат, прекрасно слышал), а провел еще около часа в своей освещенной гостиной.

Помнится мне и другой вечер. Я был один дома, тетка куда-то ушла, позвонили у парадного, я отворил, увидел перед собой молодую, очень красивую даму и, когда она спросила господина Галлера, узнал ее: это была та, чья фотография висела у него в комнате. Я показал ей его дверь и удалился, она некоторое время пробыла наверху, но вскоре я услыхал, как они вместе спускаются по лестнице и выходят, оживленно и очень весело шутя и болтая. Меня очень удивило, что у нашего отшельника есть возлюбленная, и притом такая молодая, красивая и элегантная, и все мои догадки насчет него и его жизни опять под вопросом. Но не прошло и часа, как он вернулся домой, один, тяжелой, печальной поступью, с трудом поднялся по лестнице и потом часами тихо шагал по своей гостиной взад и вперед, совсем как волк в клетке, и всю ночь, почти до утра, в его комнате горел свет.

Я решительно ничего не знаю об этих отношениях и добавлю только, что с той женщиной видел его еще один раз, где-то на улице. Они шли под руку, и у него был счастливый вид, и я опять подивился тому, каким милым, даже детским могло быть порой его озабоченное, отрешенное лицо, и понял эту женщину, и понял участие, которое проявляла к нему моя тетка. Но и в тот день он вечером вернулся домой печальный и несчастный; я встретил его у парадного, он нес под пальто, как уже бывало, итальянскую бутылку, за которой и просидел потом полночи в своем логове. Мне было жаль его: какой он жил безотрадной, загубленной, беззащитной жизнью!

Хватит, однако, разглагольствовать. Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной волк вел жизнь самоубийцы. И все же я не думаю, что он покончил с собой, когда вдруг, не попрощавшись, но погасив все задолженности, покинул наш город и исчез. Мы ничего о нем с тех пор не слыхали и все еще храним несколько писем, пришедших потом на его имя. Осталась от него только рукопись, написанная им, когда он здесь жил, – из нескольких строк, к ней приложенных, явствует, что он дарит ее мне и что я волен делать с ней что угодно.

Я не имел возможности проверить, насколько соответствуют действительности истории, о которых повествует рукопись Галлера. Не сомневаюсь, что они по большей части сочинены, но это не произвольный вымысел, а попытка выразить что-то, облекая глубоко пережитое душой в форму зримых событий. Фантастические отчасти истории в сочинении Галлера относятся, вероятно, к последней поре его пребывания здесь, и я не сомневаюсь, что основаны они и на некоторых подлинных внешних впечатлениях. В ту пору поведение и вид нашего гостя действительно изменились, он часто, иногда целыми ночами, не бывал дома, и книги его лежали нетронутые. Во время наших редких тогда встреч он казался поразительно оживленным и помолодевшим, иногда даже веселым. Потом, однако, сразу последовала новая тяжелая депрессия, он по целым дням оставался в постели, не принимая никакой пищи, и как раз на ту полосу пришлась бурная, можно сказать, грубая ссора с его вновь появившейся возлюбленной, ссора, которая всколыхнула весь дом и за которую Галлер на следующий день просил прощения у моей тетки.

Нет, я убежден, что он не покончил с собой. Он еще жив, он где-нибудь ходит усталыми своими ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие паркеты и ухоженные араукарии, просиживает дни в библиотеках, а ночи в кабаках или валяется на диване, который взял напрокат, слышит, как живут за окнами люди и мир, знает, что он отрезан от них, но не накладывает на себя руки, ибо остаток веры твердит ему, что он должен испить душою до дна эту боль, эту страшную боль и что умереть он должен от этой боли. Я часто о нем думаю, он не облегчил мне жизнь, не был способен поддержать и утвердить во мне силу и радость, о нет, напротив!

Но я не он, и я живу не его жизнью, а своей, маленькой, мещанской, но безопасной и наполненной обязанностями. И мы вспоминаем о нем с мирным и дружеским чувством, я и моя тетушка, которая могла бы поведать о нем больше, чем я, но это останется скрыто в ее доброй душе.

Что касается записок Галлера, этих странных, отчасти болезненных, отчасти прекрасных и глубокомысленных фантазий, то должен сказать, что, попадись мне эти листки случайно и не знай я их автора, я бы их, конечно, с негодованием выбросил. Но благодаря знакомству с Галлером я смог их отчасти понять, даже одобрить. Я бы поостерегся открывать их другим, если бы видел в них лишь патологические фантазии какого-то одиночки, несчастного душевнобольного. Но я вижу в них нечто большее, документ эпохи, ибо душевная болезнь Галлера – это мне теперь ясно – не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные.

Нижеследующие записи – не важно, в какой мере основаны они на реальных событиях, – попытка преодолеть большую болезнь эпохи не обходным маневром, не приукрашиванием, а попыткой сделать самую эту болезнь объектом изображения. Они представляют собой, в полном смысле слова, сошествие в ад, то боязливое, то мужественное сошествие в хаос помраченной души, предпринятое с твердым намерением пройти через ад, помериться силами с хаосом, выстрадать все до конца.

Ключ к пониманию этого дало мне одно замечание Галлера. Однажды, после разговора о так называемых жестокостях Средневековья, он мне сказал:

– На самом деле это никакие не жестокости. У человека Средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским! У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в Средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, – то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.

Читая записки Галлера, я часто вспоминал эти слова. Галлер принадлежит к тем, кто оказался между двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда потерял непорочность, к тем, чья судьба – ощущать всю сомнительность человеческой жизни с особенной силой как личную муку, как ад.

В этом, по-моему, состоит смысл, который имеют для нас его записи, и поэтому-то я и решился их опубликовать. Вообще же я не хочу ни брать их под защиту, ни судить о них, пусть каждый читатель сделает это, как велит ему совесть!

Записки Гарри Галлера

Только для сумасшедших

День прошел, как и вообще-то проходят дни, я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить; несколько часов я работал, копался в старых книгах, в течение двух часов у меня были боли, как и вообще-то у пожилых людей, я принял порошок и порадовался, что удалось перехитрить боль, полежал в горячей ванне, вбирая в себя приятное тепло, трижды получил почту и просмотрел все ненужные мне письма и бандероли, проделал свои дыхательные упражнения, а умственные упражнения из лени сегодня отставил, часок погулял и увидел на небе прекрасные, нежные, редкостные узоры перистых облаков. Это было очень славно, так же как читать старые книги, как лежать в горячей ванне, но в общем день был совсем не чудесный, отнюдь не сиял счастьем и радостью, а был просто одним из этих давно уже обычных и привычных для меня дней – умеренно приятных, вполне терпимых, сносных, безликих дней пожилого недовольного господина, одним из этих дней без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния, дней, когда даже вопрос, не пора ли последовать примеру Адальберта Штифтера и смертельно порезаться при бритье, разбирается деловито и спокойно, без волнения и страха.

Кто знает другие дни, скверные, с приступами подагры или с ужасной головной болью, гнездящейся за глазными яблоками и своим дьявольским колдовством превращающей из радости в муку всякую деятельность, для которой нужны зрение и слух, или те дни духовного умирания, те черные дни пустоты и отчаяния, когда среди разоренной и высосанной акционерными обществами земли человеческий мир и так называемая культура с их лживым, дешевым, мишурным блеском то и дело вызывают у нас тошноту, а самым несносным их средоточием становится наша собственная больная душа, – кто знает эти адские дни, тот очень доволен такими нормальными, половинчатыми днями, как сегодняшний, он благодарно сидит у теплой печки, благодарно отмечает, читая утреннюю газету, что и сегодня не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылось никакой особенной гадости в политике и экономике, он благодарно настраивает струны своей заржавленной лиры для сдержанного, умеренно радостного, почти веселого благодарственного псалма, которым нагоняет скуку на своего чуть приглушенного бромом половинчатого бога довольства, и в спертом воздухе этой довольной скуки, этой благодарности, безболезненности они оба, половинчатый бог, клюющий носом, и половинчатый человек, с легким ужасом поющий негромкий псалом, похожи друг на друга, как близнецы.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: