Полная версия:

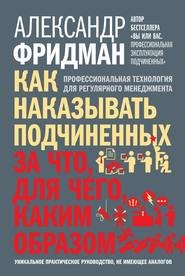

Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. Профессиональная технология для регулярного менеджмента

Александр Фридман

Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. Профессиональная технология для регулярного менеджмента

Очень толковая книга, книга о правде жизни, которую не хочет видеть и признавать большинство управленцев, стремящихся в первую очередь наладить с подчиненными так называемые «хорошие отношения» вместо отношений рабочих и думающих о собственной популярности в коллективе больше, чем об эффективности. В нашей Компании эта книга входит в перечень рекомендованного чтения для всех Сотрудников.

Александр Аладушкин Председатель совета директоров АО «Аладушкин Групп»Эту книгу обязан прочитать каждый управленец. Она значительно ускорит ваше продвижение к вершинам управленческого мастерства и позволит избежать многих ошибок. Вместе с Александром Фридманом вы шаг за шагом пройдете путь от разбора причин прежних неудач к конкретным управленческим приемам и сможете построить собственную систему управления любым коллективом, от небольшой рабочей группы до целой компании.

Александр Моносов генеральный директор компании БФТВ отличие от огромного количества теорий и методик поощрения и вознаграждения сотрудников, технологии их наказания давно стали табуированной темой. Гуру менеджмента либо произносят дежурные фразы об отрицательной роли наказаний в практике управления, либо стыдливо обходят эту тему стороной, опасаясь прослыть негуманными и неполиткорректными, а управленцы продолжают биться головой об стену в бесплодных попытках повысить исполнительскую дисциплину подчиненных, – и всё потому, что и первые, и вторые недооценивают роль наказаний как инструмента управления и не умеют его применять.

Эта книга поможет вам объективно посмотреть на реальность, на самого себя и свои управленческие ошибки, а затем даст вам уникальный практический инструментарий для радикального повышения точности управления.

Денис Филиппов исполнительный директор компании «Мясницкий ряд»Предисловие

О «черной дыре» менеджмента

Благородный муж смотрит на Дао неба, но не забывает о Дао земли.

Лао-Цзы, древнекитайский философЭта книга о том, как профессионально наказывать подчиненных. Под наказанием обычно понимают штрафы, лишение премии, отстранение от работы, перевод на нижеоплачиваемую должность или такие административные формальности, как выговоры и предупреждения. Я же предлагаю наказывать только морально. Моя книга – о технологии моральных наказаний.

Наказывать подчиненных? Наказывать взрослых людей? Как можно! Даже сама мысль об этом приводит в ужас любого «просвещенного менеджера XXI века». Что уж тут говорить о практическом применении наказаний…

Учиться профессионально наказывать? Это несовременно, неэтично, негуманно, аморально и даже кощунственно! Сотрудников нельзя наказывать. Их нужно вести за собой, указывать им путь, поощрять, вдохновлять, заряжать, прокачивать, развивать, мотивировать, раскрывать их таланты и предоставлять широчайшие возможности для самореализации. Руководитель должен полагаться на эмоциональный интеллект, логику, силу духа, вести войну за таланты, устанавливать справедливую оплату труда, предоставлять подчиненным свободу, и тогда они будут ежедневно сворачивать горы.

Именно так – судя по содержанию множества книг – должно быть. Мне же кажется, что нам часто рисуют картину «идеального мира», в котором выдающийся во всех смыслах руководитель управляет столь же выдающимися подчиненными: высокопрофессиональными, очень мотивированными на достижения и обладающими твердыми этическими принципами.

Я же задам вопрос, который, думаю, в той или иной степени волнует каждого руководителя: а что делать с теми сотрудниками, которые – несмотря на все усилия и положительные воздействия – не хотят работать так, как нужно?

Можно ответить в том смысле, что причину неправильного поведения сотрудников руководителю нужно искать в самом себе. Согласен. С этого мы начнем. Люди работают так, как ими управляют. Если подчиненный работает плохо, вначале поищите ошибки в методах управления. А если поискали и не нашли? Может быть, нужно найти индивидуальный подход к человеку? А как быть с рентабельностью? В бизнесе избыточная индивидуализация подхода будет просто убыточна, да и этот самый подход не всегда сработает. Опять же, говорят: «Ключик можно подобрать к каждому». Несомненно. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет, каких умений потребует, во что обойдется и окупится ли по результатам. А также – кто будет управлять остальными сотрудниками, пока вы занимаетесь подбором того ключика?

Редкий руководитель обладает харизмой Уинстона Черчилля или Нельсона Манделы. О таких людях можно и нужно читать, но как использовать их методы? Книга о великом человеке не дает описания всей технологии, а, чаще всего, показывает наиболее яркие моменты его деятельности. Кроме того, вам, скорее всего, не удастся собрать «самых лучших людей», или это может просто оказаться неоправданно дорого. А это значит, что стоит научиться получать отличные результаты от обычных людей. Кстати, именно для этого и нужен регулярный менеджмент. Вернемся на грешную землю: что делать с теми, кто, несмотря на все «пряники» и «благости», не хочет хорошо работать? Надежда на поощрение и знание о его реальности мотивирует к совершению правильных поступков, аналогичная же информированность о наказаниях удерживает от совершения действий нежелательных.

Поэтому я считаю, что руководитель должен уметь не только поощрять, но и наказывать. Более того, такое умение я считаю одной из компетенций лидера. Обычно лидера рисуют исключительно в белоснежных одеждах. Но если с небес опуститься на землю, то разве лидер не должен – при необходимости – быть готовым защищать добрые дела и пресекать зло? А будут ли эффективны исключительно благие воздействия? Мое мнение – нет, поэтому и нужно уметь наказывать. Готовность наказывать может опираться на психологию и технологию, а много лучше – на то и другое.

А для чего наказывать? Я считаю, что наказание является средством исправления сотрудника, коррекции его поведения, и может применяться, когда позитивные методы мотивации не сработали, и нарушения продолжаются. Конечно, такого человека можно просто уволить, но вам кажется правильным попытаться его сохранить. Особенность: процесс исправления «заблудшего» сопровождается неприятным эмоциональным эффектом, что является не целью, но одним из средств.

В работе руководителя есть ситуации, которых невозможно избежать, хотя и следует стремиться к тому, чтобы их вовсе не было. А есть действия, которых нельзя избегать и умения, которые невозможно делегировать. Наказание относится к их числу.

Если вы не хотите столкнуться с негативными результатами «идеального» управления, то вам лучше освоить весь комплект управленческих компетенций[1] на уровне «необходимо и достаточно». Потом уже можно выбирать, что и когда применять, а что – нет. Нет умения – нет выбора. Мне часто приходится слышать от руководителей: «Я считаю, что нельзя злоупотреблять наказаниями», «Наказания приводят к снижению мотивации…» Злоупотреблять вообще ничем не нужно, даже поощрениями. Не любите наказывать? А кто предлагает это любить? Если человек любит наказывать подчиненных, испытывает от этого удовольствие, то его нужно немедленно отстранить от работы по причине очевидного психического отклонения. Не любите наказывать? А умеете?

Но умение наказывать начинается задолго до самого́ наказания.

Возникают вопросы:

✓ За что наказывать?

✓ Для чего наказывать?

✓ Чем наказывать?

✓ Как наказывать?

Вы думаете, что первый вопрос – риторический? За что наказывать? Конечно, за плохую работу? А как отличить хорошую работу от плохой или правильный подход от неправильного? Наказывать ли за ошибку – ведь на них учатся?

Вам нужна система координат, благодаря которой и вы, и подчиненные могли бы одинаково ответить не только на заданные выше, но и на другие необходимые вопросы. Сотрудники смогут не только осознанно управлять своим поведением, но и будут хорошо понимать последствия своих действий. Что они получат, если будут работать правильно, и к чему приведет нарушение? Не должно быть никаких неясностей, это обеспечит должную конфигурацию «мотивационного поля». Кстати, сам факт возникновения необходимости в наказании сотрудника говорит о том, что ваша система управления не сработала. Человек совершил проступок, и теперь его следует наказать. Но почему он его совершил? Что не так в настройках системы? Ведь управлять нужно так, чтобы никто не захотел и (или) не смог бы совершить проступок. А с другой стороны – не боялись бы ошибаться. Возможно ли это? Мой опыт показывает, что возможно.

Проблема же в том, что руководителей нигде не учат наказывать. Ни в одном из учебников менеджмента мне не встречалась глава «Как наказывать подчиненных». Буквально – черная дыра. Может быть, «у них», «на Западе», там, где разрабатывают бо́льшую часть методик управления, не наказывают? А что там делают с теми, кто плохо работает? Или там все работают исключительно хорошо? Вывели новую породу людей? А почему тогда работает полиция, функционируют тюрьмы? Как-то не сходится.

Сама идея «учиться наказывать» выглядит циничной и противоестественной. Но, коль скоро есть те, кто нарушает, руководителю не обойтись без умения наказывать. И лучше уметь это делать, чем не уметь. Умение наказывать не только позволит вам делать это более профессионально, но и уменьшит количество проступков и, соответственно, необходимость наказаний. На вас будет работать ваша репутация. Хотите, чтобы не пришлось наказывать? Учитесь наказывать! Парадокс? Отнюдь.

Если вы не умеете наказывать, то будете вынуждены мириться с бесконечным количеством мелких нарушений. Если неправильные действия не пресекать, то они очень быстро становятся нормой.

Увидев, куда все катится, и потеряв всякое терпение, вы будете накидываться на подчиненных с разносами. А потом, думаю, как человек порядочный вы станете испытывать стыд и желание как-то загладить свою вину. Неужели спонтанный переход из состояния «хорошего парня» в состояние «Ну всё, вы меня достали» лучше, чем своевременное, профессиональное и адекватное наказание? Или вас морально поддерживает тот факт, что «я не виноват, они меня довели»? А может быть, лучше не ждать, пока доведут, а своевременно, по своему выбору, откорректировать «зло»?

Не нужно стыдиться слова «наказание». Как и любой другой инструмент, наказание – вне морали, за нее отвечает пользователь. Нужно уметь наказывать так, чтобы эта компетенция помогала достижению благих целей. Может быть, вам поможет и такое соображение: вы «стреляете» вторым. Наказание – ответ на проступок, причем не первый. Ниже мы поговорим об этом подробнее.

Конечно, наказание не может и не должно быть преобладающим инструментом управления. К этому я и не призываю, но обычно именно с этого начинаются аргументы против. Мол, если наказания преобладают, то в компании воцарится атмосфера страха и тому подобные нехорошие явления. Конечно, воцарится. И, как говорится, если вы владеете только молотком, то любую задачу будете видеть в виде гвоздя. Но я вас, может быть, разочарую: ни одна из управленческих компетенций в принципе не дает эффекта без параллельного и последовательного использования других компетенций. Для меня метафорический образ руководителя – многорукий бог Шива. Поэтому и наказание – всего лишь один из инструментов. Более того, если вас не устраивает работа подчиненных, я не рекомендую начинать именно с профессионального изучения наказания. Лучше начните с планирования, делегирования и контроля, хотя каждый руководитель использует эти компетенции, пусть и интуитивно.

С 2005 года в моем «портфеле» – семинар «Искусство кнута и пряника» о поощрениях и наказаниях. Название носит скорее иронический характер, чем отражает суть. И на каждом занятии я вижу, что взрослым людям, руководителям с большим опытом, первым лицам компаний, приходится делать над собой определенные усилия, чтобы впустить в свое мировоззрение идею как о само́й «легитимности» наказаний, так и о том, что этому можно и нужно учиться. Мне же кажется, что все, что делает руководитель, должно выполняться профессионально. Такова этика профессии. Делегируешь? Делай профессионально. Наказываешь? Аналогично. За 12 лет регулярного преподавания этой темы я убедился в том, что мою технологию может освоить любой здравомыслящий человек. Главное – готовность рационально рассматривать профессию руководителя, процесс управления и те задачи, которые необходимо уметь профессионально решать.

Я считаю, что наказывать нужно только морально, так как материальные наказания являются формой корпоративной коррупции, не позволяют достичь правильных целей и разрушают производительную культуру. Почему? Об этом, в том числе, я рассуждаю в одной из глав книги. Вы считаете, что «на наших людей это не подействует»? А может быть, вы просто не умеете наказывать? Кстати, а не было ли у вас в жизни случаев, когда вам просто – как бы «просто» – словами буквально перевернули сознание, да так, что вы помните об этом до сих пор? И, думаю, слова эти не были матерными, да и произносили их спокойным голосом.

Чем ни в коем случае не должно сопровождаться наказание? Наказание не должно сопровождаться:

✓ грубостью;

✓ хамством;

✓ унижением;

✓ оскорблением;

✓ глумлением;

✓ издевательством;

✓ обвинением;

✓ попреками;

✓ местью.

Но ведь обычно руководитель, недовольный поведением подчиненного, не столько наказывает его, сколько доносит до него свою точку зрения именно в одной из перечисленных выше форм. А мы хотим изменить поведение человека – именно в этом истинный смысл наказания. Как вы думаете, насколько это возможно при таком оформлении процесса?

Кстати, самой процедуре наказания посвящена только глава 7; остальные главы – о том, как управлять, чтобы не пришлось наказывать. Но если уж нужно наказывать, наказывайте профессионально.

Помните, что поощрен или наказан тот, кто себя посчитал таковым, а не тот, с кем вы это проделали. Дело вовсе не ограничивается примитивными «кнутом и пряником», все гораздо сложнее. Буду ли я писать книгу о моральных поощрениях? Пока не знаю. В моем семинаре эта тема есть. Однако книг о позитивных воздействиях, поощрениях очень много, а вот о наказаниях я не встречал ни одной.

Если вы рациональны и заинтересованы в развитии своей управленческой квалификации, то найдете для себя здесь много полезных и практичных методик. Если же вы ищете волшебную палочку, не стоит тратить время на изучение этой книги, – она не для вас. Рецепты, «лайфхаки», «универсальные таблетки» я не раздаю – только принципы, технологии, подходы, инструменты.

P.S. Если вы читали мою книгу «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», хочу предупредить: в главе 1 я повторно обсуждаю некоторые из тех подходов, о которых уже говорилось в книге «Вы или вас», правда, в сжатом и немного переосмысленном за семь лет виде. Я посчитал это необходимым, так как без описания базовых принципов регулярного менеджмента «голая» методика морального наказания выглядела бы нелогичной.

Глава 1

Можно ли эффективно управлять без умения наказывать?

Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности.

Никколо Макиавелли, флорентийский мыслитель. ГосударьКак обеспечить «хорошую» работу подчиненных и что делать с теми, кто, несмотря на все ваши усилия, все-таки работает плохо? «У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество» – эту цитату молва приписывает Лаврентию Павловичу Берии, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Каждый руководитель сталкивается с ситуацией, когда он должен как-то реагировать на проблему, автором или одним из авторов которой является его подчиненный. Помимо вопроса, что делать с проблемой, возникает вопрос: что делать с автором или соавтором? Осмелюсь утверждать: каждый руководитель «делает это» – пытается как-то повлиять на того, кто работает не так, как следовало бы. И далеко не всегда его попытки лежат в позитивной плоскости. Да, мы все это делаем, но не всегда осознаем, что именно, для чего и как это следовало бы делать правильно, раз уж мы это все равно делаем.

Тем не менее, не будем торопиться принимать или отвергать саму идею наказания. Предлагаю рассмотреть базовую структуру менеджмента. Двигаясь от общего к частному, будет легче решить, нужны ли нам наказания, а если нужны, то зачем.

Менеджмент – дисциплина, описывающая подходы к управлению. Задача этой дисциплины – обеспечить результаты, которые не могут быть получены естественным путем, просто суммой усилий людей, собранных в одном месте. Дисциплина эта – концептуальная, из чего следует: никакие положения менеджмента не могут быть доказаны, так как опираются не более чем на набор рассуждений. Многочисленные же исследования, на которые ссылаются авторы «единственно верных» концепций менеджмента, всегда бывают опротестованы другими, не менее авторитетными авторами, либо с точки зрения репрезентативности исследований, либо с точки зрения истолкования результатов. Кроме отсутствия твердых доказательств правильности тех или иных воззрений, в менеджменте на сегодняшний день нет ни единой строгой и законченной теории – в том смысле, в котором существуют теории в точных или естественных науках. Поэтому вам, читатель, наверняка приходилось сталкиваться с самыми разными точками зрения и на стратегическое, и на оперативное управление.

Что, на фоне такого множества сущностей, могу предложить вам я? Свою систему координат. Она сформирована на основе моего 24-летнего опыта работы консультантом и бизнес-тренером. Считаю ли я свою систему самой лучшей и единственно правильной? Нет, я предлагаю вам свою версию и убежден, что она может быть полезна для руководителя, заинтересованного в повышении точности управления. Далее я излагаю свой взгляд на менеджмент.

Кстати, а почему я говорю о точности управления? Ведь обычно упоминают такие показатели, как эффективность и результативность. Я рассуждаю так: если система корпоративного управления работает с должной точностью, то вы получите любые показатели, которые вам интересны и возможны в принципе. А вот если в системе корпоративного управления есть большие «люфты», то вероятность достижения интересующих вас целей всегда будет находиться в диапазоне АХЗ[2].

Один из модулей моей системы корпоративного управления – управленческая квалификация руководителя. То, насколько вы профессиональны как руководитель (не надо смешивать это с вашей экспертной квалификацией в специфике самой работы), определяет, насколько хорошо вы сможете управлять подчиненными. А именно подчиненные должны произвести тот необходимый и достаточный по количеству и качеству набор действий, который обеспечивает нужные результаты. Далее в тексте я буду использовать и термин «сотрудник», подразумевая человека, работающего в компании по найму. Неважно, какую должность он занимает, так как общие закономерности поведения в той или иной степени характерны для большинства людей. А нас интересуют именно закономерности, а не исключения.

Что нужно, чтобы сотрудники «хорошо работали»?

Хорошо работали – значит работали бы с должной производительностью, вырабатывая нужные результаты в рамках уместных издержек. Увы, такое происходит далеко не всегда. В чем же причина?

Если попробовать задать вопрос «Что нужно, чтобы сотрудники хорошо работали?» фокус-группе из опытных руководителей, то первым и самым значимым фактором будет названа мотивация. Причем эта самая мотивация неосознанно представляется большинству в виде некой субстанции, которая, будучи распыленной в помещениях компании, превращает сотрудников в стадо целеустремленно рвущихся к водопою бизонов. Если тех же руководителей попросить уточнить, какая именно мотивация должна обеспечить такое счастье, то первой будет названа мотивация «финансовая». Таково расхожее представление. А что думаю я? Сформулирую набор аксиоматичных – для меня – постулатов менеджмента.

1. Мотивация возникает у сотрудников благодаря комплексному управленческому воздействию. Один лишь финансовый мотив будет работать далеко не всегда. Сталкивались ли вы с тем, что люди не хотят зарабатывать? Получать – хотят, хорошо жить – тоже хотят, а вот зарабатывать – нет. И в ситуации, когда ценой вполне доступных усилий можно увеличить доход, очень часто выбирают вариант «меньше поработать, меньше заработать». Более того, попытка резко увеличить размер бонуса вовсе не приводит к стабильному росту производительности, в лучшем случае вызывает некий всплеск и наверняка девальвирует ценность вознаграждения. Кроме того, есть некий предел финансовой целесообразности. Может ли компания зависеть от того, насколько сотрудники заинтересованы в увеличении заработка? Руководитель, положившись на «их» выбор, всегда получит меньший, чем нужно компании, результат. Как же быть? Необходим комплексный подход, в этом случае и правильно рассчитанный финансовый мотив будет обеспечивать нужные рабочие показатели.

2. Люди работают так, как ими управляют. Есть, правда, исключение, подробнее о нем я расскажу чуть позже. Качество труда, его производительность, отношение к работе и многие другие интересующие нас параметры могут быть сформированы квалифицированным управлением. Означает ли это, что плохая работа сотрудника – вина руководителя? Да. Что делать с сотрудниками, которые работают не так, как нужно? Руководитель может взять всю вину на себя, взять 100 % ответственности, и вообще никак не отреагировать на плохую работу. Но бывают ситуации, в которых часть вины лежит и на сотруднике. В этом случае руководитель обязан пропорционально «наградить» сотрудника за его вклад в проблему – и, конечно, обдумать возможные коррекции в своих методах. Если же вы всю вину берете только на себя, то получается, что вы не признаете за сотрудником никаких прав и представляете его в виде марионетки, а это насквозь неправильно.

3. У профессионального руководителя не бывает плохих подчиненных. Каждым можно управлять, но не каждым нужно. Руководитель должен постоянно оценивать соотношение ТТХ[3] сотрудника и управленческих издержек, необходимых для получения результата. Одни работают так, как нужно. Другие – под влиянием профессионального управления – двигаются в этом направлении, показывая уместную динамику в развитии своих навыков и подходов. Всех прочих из компании нужно удалять в разумные сроки посредством предусмотренных законом процедур. Не бывает жестких законов, бывают непрофессиональные юристы. Это не значит, что завтра нужно уволить всех, кто сегодня плохо работает. Начните с аудита своей управленческой квалификации. Начните с себя. Может быть, сотрудник плохо работает, потому что вы им непрофессионально управляете? Дайте шанс своим подчиненным. Но этот шанс не может быть «оберегом». Если сотрудник отказывается делать встречные шаги, оцените рентабельность управления. Учитель не имеет права отказаться от обучения «трудного» ученика, руководителю же намного легче. Не стоит «разбрасываться» людьми, но и не обязательно воспринимать любого человека, пришедшего к вам на работу, как вид социальной ответственности бизнеса. Если же вас непреодолимо тянет к перевоспитанию других людей, то лучше создайте отдельный участок, никак не связанный с компанией, куда и поместите всех «неслухов» до момента их полного исправления. В бизнесе же мы не можем не учитывать рентабельности управления активом.

4. Руководитель – это профессия, а не счастливая судьба или тяжкий крест. К любой профессии могут быть способности или даже талант, а могут быть противопоказания. Ни в одной профессии способности не могут заменить профессионального подхода. Если нет противопоказаний, то любую профессию можно освоить на достаточно высоком уровне. Шансов же на то, чтобы стать «Великим Мастером», у каждого из нас столько же, сколько у спортсмена шансов стать олимпийским чемпионом. Что не повод пренебрегать профессиональными знаниями, так как любая профессия за это мстит. Мстит, как только ситуация выходит за пределы «песочницы», где, конечно, можно строить домики и без знания сопромата. Но ни одну профессию нельзя освоить, изучив какие-нибудь «23 лучших совета» или «134 золотых правила». Подобные «фишки» могут дополнить «матчасть», но не заменят ее. Профессионализм в управлении обеспечивает результаты, отличные от результатов обычных людей; герои и волшебники здесь не нужны. Системный подход обеспечивает одно из направлений, его принято называть регулярным менеджментом. Необходимость в использовании регулярного менеджмента возникает по мере увеличения размеров компании и усложнения ситуации на рынке. Наступает момент, когда компания уже не может себе позволить «любительское» управление.