скачать книгу бесплатно

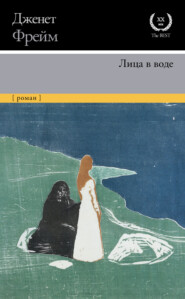

Лица в воде

Дженет Фрейм

XX век / XXI век – The Best

В двадцать лет Истина Мавет почувствовала непреодолимую пропасть между собой и остальными, и, утратив связь с реальностью, она несколько раз оказывается в психиатрических лечебницах, которые воспринимает не иначе как камеры пыток.

Она – жертва и вместе с тем свидетельница. Чередой проходят перед нами образы несчастных – каждой по-своему – пациенток. Унылая повседневная рутина. Наказания. Кошмар и боль шоковой терапии. Страх. Беспомощность. Одиночество.

Дженет Фрейм

Лица в воде

Janet Frame

Faces in the Water

© Janet Frame, 1961

© Перевод. Л. Волобаева, 2018

© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Посвящается Р. Г.К.

Хотя эта книга написана в документальной форме, она является художественным произведением. Ни один из персонажей, включая Истину Мавет, не изображает реального человека.

Дженет Фрейм, 1961

Часть I. Клифхейвен

1

Нас учили, что Безопасность – наш господин, которому должно сохранять преданность, наш Красный Крест, который дарует мази и бинты для врачевания ран и заботится об удалении инородных идей, бус из фантазий и булавок неразумности, попавших в наши головы. На все двери, что вели во внешний мир, были приколочены предупредительные знаки и перечни мер реагирования в чрезвычайных ситуациях. На случай грозы, заточения во льдах Антарктики, змеиного укуса, мятежа, землетрясения. Не ложитесь спать в сугробах. Убирайте ножницы в безопасное место. Остерегайтесь незнакомцев. Заблудившись, определяйте время по солнцу, а местоположение – по рекам, текущим по направлению к морю. Не сопротивляйтесь, когда вас спасают из воды. Попытайтесь высосать яд из места укуса. Если разверзается земля и шатаются трубы, покиньте помещение. Однако на случай последнего дня, когда, как солнце, померкнут смотрящие из окон, указания отсутствовали. На улицах будет толчея: в панике люди будут смотреть сначала направо, потом налево, убирать ножницы, высасывать яд из раны, которую не смогут найти, и определять время по солнцу, когда само оно расплавилось и стекает по кромке тьмы в опустевшие чаши, образовавшиеся на месте испарившихся морей.

И пока не наступил тот день, как отыскать свой путь во снах и грезах, как уберечь себя от их опасной реальности – от молний-змей-микробов-мятежей-землетрясений-метели-грязи, когда вши загадками ползают по нашему разуму? Скорее! Где тут Спаситель Красный Крест с мазями, гипсом, иглой, нитью и чистыми бинтами, нужными нам, чтобы иссушить нагнивающие мечты? Соблюдайте правила Безопасности.

Я расскажу вам о временах, когда на меня обрушились невзгоды. Меня поместили в больницу из-за огромной трещины, что образовалась во льдах и отделила меня от остального мира; я смотрела, как по лиловым волнам, в глубине которых с беззаботностью тропических рыб акулы-молоты курсировали бок о бок с тюленями и белыми медведями, уплывали от меня люди. Я осталась одна на своей льдине. Началась пурга, я коченела, хотела лечь и уснуть; впрочем, так бы и сделала, если бы не появились незнакомцы с ножницами, кишащими блохами котомками, склянками с ядом и прочими предметами, об опасности которых я до этого не подозревала: зеркалами, халатами, коридорами, мебелью, квадратными дюймами, долгим молчанием за засовами – одноцветным и в узорчик, бесплатными образцами голосов. Не произнеся ни слова, они установили надо мной марлевую палатку, разбили рядом свой лагерь и стали предлагать губительный товар.

Мне нравился шоколад «Карамелло», ведь я была одинока. Я покупала двенадцать подушечек за шесть пенсов. Шла на кладбище и сидела среди букетов хризантем, оставленных в заполненных бурой водой и покрытых грязью банках из-под джема. Гуляла по темному городу, бродила вдоль мерцающих трамвайных путей, которые, пленив свет уличных фонарей, разбивали его на множество лучей; проезжающий мимо трамвай выбивал над головой нечаянную искру, и она рассыпалась радугой – тогда я понимала, что глаза мои заволокли слезы. Со мной говорили витрины, и искусственный дождь за окном рыбного магазина, и мох с папоротником в лавочке флориста, и неряшливые, вышедшие из моды костюмы-двойки в компании старомодных пальто, висевшие на постаревших гипсовых манекенах в темных витринах небогатых магазинов, хаотично заставленных товарами с большими красными этикетками, кричавшими о скидках. Все они говорили со мной. Остерегайся распродаж и специальных предложений. Соблюдай правила дорожного движения и гигиены; если найдешь платок, подними его кончиками пальцев и держи так, пока не объявится хозяин. От бронхита помогает ингаляция с яванским ладаном. Не садись на унитаз в общественном туалете. Осторожно! ЛЭП.

Как туземец, я обменяла свою безопасность на бусы из фантазий.

Я работала учительницей. Когда я шла домой, директор следовал за мной; чтобы утроить угрозу, он разделил свои тело и лицо на три части – и меня стали сопровождать три сущности: две по бокам и еще одна сзади. Раз или два я робко оборачивалась и спрашивала, не хочет ли он звездочку за примерное поведение. Целую ночь я провела у себя в комнате, вырезая звезды из золоченой бумаги, крепя их на стены и напротив лучшего платяного шкафа домовладелицы, на изголовье, лицо и глаза ее пружинного дивана, пока не оклеила все вокруг, пока комната не стала моим собственным ночным небом, моим оберегом от трех директоров, которые каждое утро заставляли меня пить чай в учительской, соблюдая приличия, и крались на цыпочках вдоль клумбы из бархатцев, язвительно раздавая советы и рассыпаясь банальностями. Мне казалось, предлагая поощрение за хорошее поведение, я смогла бы надежно заточить их в бумажной галактике, тогда как на самом деле все награды, гарантии, обереги, страховки, что я раздаривала, я давала лишь самой себе, потому что корень зла скрывался во мне, потому что слышно и видно было только меня, потому что первой заговорила я, до того как ко мне обратились, потому что самостоятельно, когда никто не просил, купила угощения – и включила их в счет.

Комната провоняла гигиеническими прокладками. Я не знала, как от них избавиться, и поэтому прятала в ящиках туалетного столика из орехового дерева, который принадлежал домовладелице, – и в верхнем, и в среднем, и в нижнем; повсюду был тошнотворный запах засохшей крови, несвежей еды из внутреннего дома, который стоял пустым: без съемщиков, без мебели, без надежды, что когда-либо его сдадут в аренду.

Директор хлопал крыльями; имя его было созвучно слову «коршун», и давало оно власть над мертвыми, власть тревожить кости павших в пустыне.

Я заглотила звездный поток (ничего сложного) и уснула сном примерного ученика и отличника.

Возможно, я и могла бы нырнуть в лиловые волны, доплыть до ускользающего от меня остального мира, но я беспокоилась, чтобы были соблюдены правила безопасности, сначала смотрела направо, потом налево. А удаляющаяся толпа махала грязными платочками, брезгливо зажав их кончиками большого и указательного пальцев. Какая осмотрительность! Они прикрывали лица, когда чихали, босые ноги же их заледенели, а я задавалась вопросом, неужели у них не было денег на обувь и чулки, и потому, страшась бедности, оставалась на своей льдине – сначала посмотрев направо, потом налево, остерегаясь ужасных машин, несущихся через одинокую ледяную пустошь, пока не появился человек с золотистыми волосами и не сказал: «Вам нужен отдых от хризантем, кладбищ и трамвайных путей, параллельно стремящихся к морю. Вам нужно бежать ото всех этих песков, и люпинов, и шкафов, и оград. Миссис Хогг вам поможет; наша миссис Хогг точно беркширская свинья, у которой вырезали зоб, и теперь посмотрите только на жижу, которая сочится из дыры у нее в горле, послушайте, как приятно посвистывает она на вдохе».

«Вы ошибаетесь, – миссис Хогг стояла на носочках, высоко подняв голову. – Даже если у меня и рыжие усики, никакая жижа никогда не вытекала ни из какой дыры у меня в горле. И скажите на милость, в чем разница между географией, электричеством, холодными ногами, ребенком-олигофреном, который сидит и роняет слюни в красном деревянном паровозе посреди бетонного двора, и погребальной песнью Гвидерия и Арвирага:

Не страшись впредь солнца в зной,

Ни жестоких зимних вьюг:

Завершил ты труд земной,

На покой ушел ты, друг.

Светлый отрок ли в кудрях,

Трубочист ли, – завтра – прах [1 - У. Шекспир «Цимбелин». Пер. А. Курошеевой.].

Миссис Хогг меня пугала. Я не знала ответа на ее вопрос и закричала:

Дурочка с переулочка любопытная была,

Лезла не в свои дела!

А какие у дурочки могли быть свои дела? Или у дурачка из Клифхейвена, где поезда останавливаются на двадцать минут, чтобы успеть выгрузить и загрузить мешки с почтой и дать пассажирам возможность бесплатно поглазеть на умалишенных, отрешенно, с открытыми ртами стоящих на платформе.

Который сейчас час? Пустоголовый школьный колокол самозабвенно бьется куполом о язык. А я успела в школу вовремя? На вишнях с глянцевыми листьями появляются бутоны, львиный зев расцвел и показал бархатистое донышко, ветер дует солнечным светом сквозь ряд упругих зеленых тополей, что растут там, на берегу, вверх по тропинке. Я ясно вижу их из окна. Так почему же кажется, что в самом разгаре зима? И отчего окна открываются всего лишь на шесть дюймов снизу и сверху, а двери запирают люди в розовой униформе, с ключами на привязанном к поясу шнурке, которые они убирают в глубокий потайной карман? Чай уже подавали? Закатный свет, янтарная японская керрия, дети, играющие в классики, бейсбол и стеклянные шарики до тех пор, пока разливающиеся чернила ночи не скроют даже желтый цвет кустов, – реально ли все это?

Я могла бы в том, другом, мире надеть людям на ноги теплые носки, но я сплю и не могу проснуться; меня сбросили с обрыва – я повисла над пропастью, зацепившись за край пальцами, по которым пляшет и топчется Гигантская Нереальность.

Мне не оставалось ничего другого, как плакать. Я лила слезы, чтобы растопить снег, чтобы призвать представителей власти, которые сорвали бы предупредительные знаки. И я так и не ответила миссис Хогг, в чем была разница, потому что видела всё усиливающееся сходство: различия растворялись в воздухе, усыхали, полностью обнажая плод подобия, как усыхает околоплодник, обнажая орех лещины.

2

Я замерзла. Я пыталась отыскать длинные больничные носки из шерсти, чтобы согреть ноги, чтобы не умереть от новой процедуры – электрошоковой терапии – и не быть тайком, через черный ход, вынесенной в морг. В ужасе просыпалась я каждый день перед обходом медсестры, которая сверялась со списком и объявляла, направят ли меня сегодня на шоковую терапию – новомодный способ добиться от пациента послушания и понимания, что приказам нужно подчиняться, а полы нужно намывать до блеска, а на лицах должна быть улыбка, а слезы – преступление. Это ожидание в утренние морозные часы, облаченные в черную судейскую мантию, было сродни ожиданию оглашения смертного приговора.

Я пыталась восстановить в памяти события предыдущего дня. Я плакала? Отказалась подчиниться приказу кого-то из сестер? Впадала в панику при виде тяжелобольных пациентов и пыталась убежать? Пригрозили ли мне, что запишут на процедуру, если не одумаюсь? День за днем я проводила время, тщательно изучая лица медперсонала, как если бы это были экраны радаров, способных выдать приближение нацелившейся на меня опасности. Я была изобретательна. «Позвольте мне делать уборку на сестринском посту, – просила я. – Позвольте мне вечерами убираться в кабинете: за день на мебели и журналах разводится столько микробов, что, если угрозу не устранить, можно стать жертвой заразы, а это повлечет за собой неудобства, снятие отпечатков пальцев и шитье савана из дешевого полотна».

Так я и убиралась в кабинете сестринского поста, в целях профилактики, подкрадывалась к столу и заглядывала мельком в раскрытый журнал, где был список тех, кому на следующий день назначили процедуру. Как-то раз я увидела там свое имя – Истина Мавет. В чем же я могла провиниться? Я не плакала и не отвечала не в свою очередь, не отказывалась делать уборку, накрывать на стол или выносить через боковую дверь переполненный бак с отбросами для свиней. Значит, было еще что-то, преступность чего я не осознавала и поэтому не могла внести в свой проверочный список, что-то из глубин подсознания, куда не добирался свет фонарика, направляемого моим разумом. Я понимала, что теперь необходимо быть особенно осторожной. Не оставлять следов, а поэтому нужно надевать перчатки, перед тем как вламываться в переполненное жилище чувств и вытаскивать оттуда на свет возбужденность-подавленность-подозрительность-страх.

Мы следили за тем, как сестра со списком в руках переходила от одного пациента к другому, – от страха тошнота подкатывала к горлу, становилась все сильнее.

«Вам назначена процедура. Сегодня будете без завтрака. Не переодевайте ночную рубашку и халат, заранее снимите зубные протезы».

Нам приходилось проявлять осторожность, демонстрировать спокойствие и сдержанность. Если дурные предчувствия не оправдывались, мы испытывали головокружительную опустошенность и облегчение, которые нельзя было показывать – иначе назначат экстренную процедуру. Если же твое имя все-таки было в зловещем списке, ты всеми силами старался подавить нарастающий приступ паники. Порой безуспешно. А сбежать было невозможно. Как только имена были объявлены, все двери методично запирали на ключ: нас оставляли в наблюдательной палате, где и проводили процедуру.

Наступало время, когда мы могли только прислушиваться: вот другие пациенты идут по коридору на завтрак, вот все замолчали, пока старшая медсестра Хани, опустив голову, но бдительно не закрывая глаз, читает застольную молитву.

«Увещеваем и молим Господом нашим Иисусом Христом, чтобы вы были благодарны за то, что дается вам».

Вот весело застучали ложки о тарелки с овсянкой; вот после завтрака заскрипели стулья, приглушенно зашумели голоса, когда, по обыкновению, обнаружилось, что пропал столовый нож, и пока его ищут, сестра строго приказывает: «Никого не выпускайте из-за стола, пока нож не будет найден». Вот за указанием сестры «Дамы, встаньте», последовали скрипы и шуршание. Вот открывают боковые двери, пока распределяют обязанности между пациентками. Вы, дамы, в прачечную. Вы, дамы, в швейную мастерскую. Вы, дамы, в медсестринский корпус. За дверью послышались цокающие шаги обутых в черное крошечных ног грузной главной медсестры Гласс, она открыла наблюдательную палату и изучающе смотрела на нас, как смотрит владелец скота, когда производит оценку особей, ждущих отправки на убой. «Здесь все? – спросила она медсестру. – Проследите, чтобы у них не было еды». Мы ждали, собравшись маленькими группками или полукругом у большого отгороженного камина, в котором угрюмо тлела кучка угля, согревали заледеневшие пальцы, положив руки на почерневшую решетку.

Ведь несмотря на цветение львиного зева, серебристой цинерарии или вишневых деревьев за окном, здесь всегда была зима. И никуда не исчезала главная опасность – опасность, которую представлял электрический ток, бежавший по проводам в компании холодного ветра. Я все гадала, какие меры предосторожности должна предпринять, чтобы защититься от него. Перебирала в голове чрезвычайные ситуации: грозы, мятежи, землетрясения – и что там еще придумал Спаситель Красный Крест, которому мы должны сохранять преданность, чтобы не умереть – вдвойне одинокими – на отколовшейся льдине. И никак не могла придумать, что же делать, если опасность исходит от электричества; разве что надеть резиновый комбинезон с сапогами, который отец носил на рыбалку и который хранился в подсобке вместе с побитыми молью пальто и стопкой старых номеров юмористических журналов, сохраненных для чтения в туалете. Интересно, что случилось с этой подсобкой и с теми старыми вещами, покрытыми паутиной и обжитыми мокрицами? Заблудившись на незнакомой территории, определяйте время по солнцу, а местоположение – по рекам, текущим по направлению к морю.

Да, я была изобретательна. Как-то раз даже вспомнила, что была какая-то связь между электрическим током и влагой; отпросившись под тем предлогом, что мне нужно в туалет, я наполнила ванну водой и залезла в нее, не снимая ночной рубашки и халата; вот теперь мне нельзя на процедуру, думала я, и возможно, теперь у меня есть тайная сила, при помощи которой я могу управлять этой машинкой из гладкого пластика, кремового оттенка, со всеми ее ручками, лампочками и датчиками.

Вы верите в тайные силы?

Иногда случались счастливые моменты, когда аппарат ломался, из процедурного кабинета появлялся расстроенный доктор, а сестра Хани делала такое желанное заявление: «Все можете одеваться. На сегодня процедура отменяется».

Но сегодня, когда я забралась в ванну, тайная сила моя покинула меня: спешно, самой первой, меня отправили на процедуру, даже раньше, чем привели шумных обитательниц второго отделения – отделения для беспокойных, которым назначали сразу по два или даже три сеанса подряд. Этих пациенток в принадлежащих отделению красных халатах, длинных серых больничных носках и пышных полосатых панталонах, которые некоторые из них с удовольствием демонстрировали окружающим, вызывали по именам или прозвищам: Диззи, Голди, Дора. Иногда они подходили к нам и начинали что-то рассказывать или просто благоговейно трогали за рукав, как будто мы в самом деле были такими, какими себя и ощущали, – представителями совершенно другой расы. Разве при том что мы тоже страдали от «болезни разума», не были мы теми, кто смог сохранить членораздельную речь, по-прежнему контролировал свои конечности и не впадал в беззвучные приступы смеха? Впрочем, когда приходило время терапии, и нас заводили – или затаскивали насильно – в процедурный кабинет, все мы без исключения: и обитатели «примерного» отделения, и обитатели отделения для беспокойных – издавали в момент подачи тока одинаковый сдавленный крик и тут же проваливались в одинокое беспамятство.

Уснула я недавно. Пересекались, сходились маршруты времени; столкновение мчавшихся навстречу друг другу часов подожгло всю округу, черный дым окутал зеленые ростки воспоминаний, пробивавшиеся на обочине. Я взяла из моря каплю воды и попыталась потушить пламя. Я сигналила прибывающим часам зеленым флажком, и они мчались дальше по израненной земле к месту своего назначения; среди пассажиров, смотревших на меня из окна, я узнавала лица тех, кто ждал сеанса терапии. Там была мисс Кэддик (все звали ее Кэдди), скандальная и подозрительная, не имевшая ни малейшего понятия, что скоро ее тело унесут через черный ход в морг. Мое собственное лицо смотрело на меня из окна вагона, в котором толпились отзывавшиеся на прозвища люди в больничных халатах, полосатых рубахах и серых шерстяных носках. Что все это могло значить?

Как же мне было страшно. Помню, когда я поступила в Клифхейвен в первый раз, вошла в общий зал и увидела женщин, которые сидели, на что-то уставившись, я подумала, как, должно быть, думает любой, натолкнувшись на прохожего, который не отрываясь смотрит в небо: если и я взгляну наверх, то тоже это увижу. И я посмотрела, но не увидела. Да и взгляд их не был устремлен на что-то, что могло заинтересовать толпу на улице; в программе было одиночество и эксклюзивный показ для одного зрителя.

Все еще зима. Почему все еще зима, когда вишни стоят в цвету? Я в Клифхейвене уже целую вечность. Как вообще могу я успеть в школу к девяти, если заперта в охраняемой комнате и ожидаю сеанса ЭШТ? А путь в школу такой длинный: вниз по Иден-стрит мимо Риббл-стрит и Ди-стрит, мимо дома врача и кукольного домика его дочери, расположившегося рядом на лужайке. Как бы мне хотелось, чтобы у меня был кукольный домик, чтобы я могла сделаться крохотной и жить в нем, свернувшись калачиком в спичечном коробке под шелковым пологом, на боку которого будут звезды, выданные за примерное поведение.

Бежать некуда. Скоро сеанс ЭШТ. Из окон на веранде я вижу, как медсестры возвращаются с позднего завтрака, по двое и по трое идут вдоль клумбы с львиным зевом и водосбором, мимо цветущих вишневых деревьев, и болезненное чувство отчаяния и обреченности охватывает меня. Я как ребенок, которого заставили есть непривычную пищу в чужом доме, которому еще и ночь придется там провести, в незнакомой комнате, на кровати со странно пахнущим постельным бельем, а утром из окна будет чужой, ужасающий пейзаж.

В палату входят медсестры. Собирают зубные протезы у тех, кому предстоит процедура, кладут их в старые надтреснутые чашки с водой, подписывают имена бледно-голубой шариковой ручкой, которая пробуксовывает на недружелюбной поверхности фарфора, паста разбегается, распушается, и буквы становятся похожи на мохнатые мушиные лапки. Медсестра приносит две небольшие облупленные эмалированные миски – с метиловым спиртом и ароматным мылом, которыми нам протирают виски для лучшего контакта.

Я пытаюсь найти свои серые шерстяные носки, ведь если ноги замерзнут, я умру. Одна из пациенток предусмотрительно надевает штаны. «А что, если у меня ноги задерутся перед доктором?» В последний момент, когда всех нас уже окутывает ужас девяти утра и мы сидим на жестких стульях, запрокинув головы; нам натирают виски мокрой ватой до тех пор, пока кожа не надтреснет и не начнет щипать, а ручейки спирта стекать в уши, резко заглушая звуки, кто-то вдруг начинает кричать и паниковать, а кто-то пытается схватить остатки еды лежачих пациентов; и когда сестра выкрикивает: «Дамы, в уборную!» – и дверь палаты открывается, чтобы позволить нам краткий визит в кабинку туалета без дверей в сопровождении охранниц, которые следят, чтобы никто не сбежал, то и дело завязываются драки и кто-то брыкается в попытке прорваться, тотчас же осознавая, что бежать некуда. Двери, ведущие в большой мир, заперты. Тебя обязательно кто-то догонит и затащит обратно, а если это будет главная медсестра Гласс, то она еще и добавит сердито: «Это для вашей же пользы. В конце концов, возьмите себя в руки. И так сколько хлопот доставили».

Сама она не предлагает проверить на себе электрошоковую терапию, как могла бы поступить по примеру тех, кого обвинили в намерении отравить, и кто, желая доказать свою невиновность, первым пробует кусок торта, в котором может быть мышьяк.

Наконец раздвигают цветочные ширмы, чтобы спрятать от глаз дальнюю часть палаты, где приготовлены кровати, отодвинуты простыни, под углом уложены подушки, готовые принять пациента в бессознательном состоянии. Снова каждая из нас просится в туалет, нарастает паника, и сестра окончательно запирает дверь, а поход в уборную становится недостижимым. Мы жаждем выбраться, сесть на холодную фарфоровую чашу унитаза и самым примитивным образом опорожнить свой ум от нарастающей тревоги, как будто бы физиологический процесс может убрать беспокойство, выгнать его наружу вместе с обжигающими каплями.

Слышны звуки утреннего простудного кашля, скрипа туфель на резиновой подошве, скользящих по полированному полу коридора в компании синкопированных торопливых шагов, напоминающих звук пинг-понга, – и появляются доктор Хауэлл и главная медсестра Гласс: она отпирает дверь палаты и, делая шаг в сторону, пропускает врача вперед; вся королевская процессия затем проходят дальше, чтобы присоединиться к старшей медсестре Хани, ожидающей в процедурной комнате. В самый последний момент, прихрамывая, заходит недавно назначенная социальная работница, которую попросили помочь с процедурой, потому что медсестер не хватает (мы зовем ее Павлова).

«Сестра, ведите первого пациента, пожалуйста».

Я много раз вызывалась идти первой, потому что к тому моменту, когда я очнусь (не так уж и долго длится забытье), большая часть пациентов, окутанная дремой тревоги, все еще будет ожидать своей очереди, уже плохо понимая, завершена процедура или нет, вдруг они и не заметили, как все случилось.

Люди за ширмой начинают стонать и плакать.

Нас заводят строго по вольтажу.

И мы ждем, пока покончат со всеми из второго отделения.

Мы знаем, какие про ЭШТ ходят слухи: все это подготовка перед казнью в Синг-Синге, когда нас наконец осудят за убийство и приговорят к смерти: пристегнутые к электрическому стулу, мы будем ощущать на коже электроды, умирая, будем втягивать ноздрями запах паленых волос и собственной жареной плоти. Страх заставляет некоторых еще больше сходить с ума. Они рассказывают, что так их хотят заставить говорить, а секреты протоколируют и хранят в процедурном кабинете, да я и сама находила тому подтверждение, когда шла через процедурную с корзиной грязного белья и увидела свою карту. Импульсивная и опасная. Так там было сказано. Но почему? Да как же? Как? Что это вообще может значить?

Моя очередь почти подошла. Я перемещаюсь поближе к двери в кабинет: у врача столько пациентов, что любое промедление его раздражает. Процесс ускоряется (все как с грязным бельем: одна смена одежды на тебе, одна смена лежит чистая, одна смена в стирке), если один пациент уже ждет своей очереди, чтобы войти, еще один на кушетке, а еще один приходит в себя, готовый снова занять место в очереди.

В какой-то момент из-за закрытой двери обязательно донесется чей-то вопль или истошный крик, дверь распахнется и на каталке вывезут Молли, или Голди, или миссис Грегг, скрючившуюся и хрипящую. Пока ее провозят мимо, я зажмуриваюсь, но по-прежнему вижу все, и даже другие койки, на которых пациентки лежат в забытьи или поскуливают, просыпаясь. Вижу их покрасневшие лица, налитые кровью глаза. Слышу, как кто-то стонет и всхлипывает: этот кто-то очнулся не в тот момент не в том месте; уж я-то знаю, как электрошок опустошает, как погружает в полное одиночество, бросая незрячим в пустоту небытия, и ты, как новорожденный звереныш, неуклюже пытаешься найти кого-то, кто тебя утешит, а потом, крохотный и напуганный, просыпаешься – и не можешь унять слезы, переполненный горем, которому нет названия.

Рядом со мной приготовлена койка: покрывало отвернуто, положена подушка; здесь я буду приходить в себя после процедуры. Я и не почувствую, как меня перенесут. Я смотрю на кровать, как будто мне нужно установить с ней связь. Мало кому доводилось заранее видеть свой гроб; а если бы довелось, наверняка, появился бы соблазн запрятать в шелковой драпировке несколько безделушек, которые могли бы сохранить память о том, кто ты такой. Я представляю, как тайком прячу под подушкой больничной койки записку, где указаны время и место, чтобы не ощущать себя совершенно потерянной, когда – и если – очнусь, чтобы не скрестись по темным коридорам незнания, не понимая, кто я. Я захожу в кабинет. Какая же я смелая! Все замечают, какая я смелая! Я взбираюсь на кушетку. Стараюсь глубоко и ровно дышать: говорят, именно так стоит делать, когда страшно. Стараюсь не обращать внимания, когда главная сестра сиплым шепотом наемного убийцы спрашивает у одной из медсестер: «Кляп приготовили?»

Снова и снова повторяю про себя стихотворение, которое выучила в школе, когда мне было восемь. Стих, как и серые шерстяные носки, нужен мне, чтобы отпугнуть Смерть. В нем ни слова о том, что будет происходить тут, и это правильно, ведь закон нахождения в экстремальных условиях требует от нас переключать внимание на вещи, не относящиеся к имеющейся ситуации: умирающему вдруг становится интересно, что подумают, когда будут подстригать ногти у него на ногах, а горюющий может начать пересчитывать цветки на сорняках. Перед глазами возникает лицо мисс Своп, которая и научила когда-то этому стихотворению. Вижу ее родинку сбоку носа, большую и бугристую, как каравай, вижу торчащий из нее рыжий волос. Вижу себя в классной комнате: я стою и рассказываю стихотворение наизусть, чувствую, как потертая лакированная крышка парты упирается мне в живот, прямо в пупок, в котором, если засунуть в него палец, можно нащупать крупицы песка; краем глаза слева от себя вижу пенал моей соседки по парте, о котором я так мечтала: он был трехэтажный, с переводной розочкой на крышке и удобной выемкой (как раз под размер большого пальца), чтобы отодвигать верхний отсек.

«Лунные яблоки, – объявляю, – Джон Дринкуотер».

На крыше дома яблок лежат ряды,

Льется с небес луч синеватый звезды,

Их зеленя до тона морской воды… [2 - Д. Дринкуотер «Лунные яблоки». Пер. Н. Сидемон-Эристави.]

Дальше трех строк я не продвигаюсь. Доктор нажимает кнопки и поворачивает переключатели аппарата, деловито, с уважением, ведь это его союзник в борьбе против работы сверхурочно и трудностей-депрессий-наваждений-маний целой тысячи женщин; перед тем, как дать сигнал главной медсестре Гласс, находит момент, чтобы процедить через улыбку: «Доброе утро».

«Закройте глаза», – говорит главная медсестра.

Я не слушаюсь; заметив поданный украдкой знак, захлебываюсь нахлынувшей беспомощностью, пока главная сестра, еще четыре медсестры и Павлова придавливают мои плечи и колени к кушетке, и я чувствую, как падаю во тьму, разверзающуюся под ногами в проеме люка. Я ощущаю, как глазные яблоки мои как будто бы развернулись друг к другу и, смущая оппонента, не обращаясь к мозгу, доказывают каждое свою правоту. Потом, бесплотная, я стараюсь из темноты нащупать свою оболочку, найти ее во времени и пространстве и, как бездомный паразит, прикрепиться к ней. Сначала не получается: там, где я была, меня нет, и кто-то уничтожил все следы. Я всхлипываю.

Чувствую, как по горлу стекает сладкий чай. Я хватаю сестру за руку.

«Уже всё? Всё закончилось?»

«Процедура завершена, – отвечает она. – А теперь спите. Вы пришли в себя слишком рано».

Но заснуть не получается, и тревога снова начинает нарастать.

Неужели завтра опять?

3

После завершения последней утренней процедуры доктор, главная медсестра Гласс и старшая медсестра Хани шли в сестринскую выпить чаю, где доктора усаживали в лучшее кресло, принесенное из примыкающей комнаты, которую называли кают-компанией и где иногда принимали посетителей. Доктор Хауэлл пил чай из особой чашки, на ручку которой был повязан лоскут красной ткани, чтобы нельзя было перепутать посуду персонала с посудой для пациентов и заразить друг друга скукой, одиночеством, авторитаризмом. Доктор Хауэлл был молод, полноват, близорук, с припухшими глазами и бледным лицом (мы прозвали его Булка), он был чутким, но изможден работой: растерял весь задор новичка под давлением непрекращающегося стресса, как новый самолет, который поместили в испытательную камеру – симулятор полетов на расстояния в миллионы миль и который уже через несколько часов несет на себе бремя усталости нескольких лет.

В одиннадцать часов, после чаепития, начинался утренний Обход, ритуал, когда доктор Хауэлл в сопровождении вездесущих главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, одновременно выступавших в роли посредника, переводчика и охранника, приходил в общий зал, где престарелые женщины и пациентки помоложе, но не подходившие для работы в прачечной, или швейной мастерской, или престижном медсестринском корпусе, понуро перелистывали старые номера журналов «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» или «Уименз Уикли», или вязали одеяла для прокаженных, или вышивали под надзором недавно назначенного эрготерапевта, у которой, к немалому огорчению многих из той сотни пациенток, что обитали в четвертом отделении, был с доктором Хауэллом роман.

«Доброе утро. Как вы сегодня?» Иногда доктор мог остановиться, чтобы поинтересоваться делами пациентки, вроде бы дружелюбно улыбаясь, но при этом украдкой поглядывая на часы, возможно, с трудом представляя, как за оставшийся час перед обедом обойти все женские отделения, а затем разобраться со всей корреспонденцией и принять настойчивых-обескураженных-встревоженных-осрамленных родственников.

Пациентка, которой выпала неслыханная честь побеседовать с врачом, приходила в такой восторг, что порой не знала, что ответить, или же наоборот, пересказывала все события скороговоркой, так что главной медсестре приходилось обрывать ее на полуслове.

«Доктору сейчас некогда это слушать, Мэрион. Возвращайтесь к своей вышивке».

При этом всемогущая главная медсестра сообщала ему шепотом: «Последнее время она совсем отказывается сотрудничать. Мы записали ее на завтра на процедуру».

Доктор кивал рассеянно, говорил что-то невпопад, будучи неглупым человеком, тут же осознавал бессмысленность своей ремарки и мысленно отшатывался от себя, словно продавец, который с небрежностью отнесся к собственному товару. С нарочитым вниманием тогда рассматривал он кусок полотна или примитивно вышитые цветы, горделиво ему демонстрируемые. Потом, окинув помещение обеспокоенным виноватым взглядом, он направлялся к двери в сопровождении главной медсестры Гласс и старшей медсестры Хани, которые отпирали и запирали дверь, не давали приблизиться женщинам, в последний момент желавшим пообщаться с сострадательным собеседником и потому мчавшимся показать ему свое рукоделие, или наброситься на него с ругательствами, или поприветствовать вопросом: «Здравствуйте-доктор-когда-меня-отпустят-домой?»

Иногда, как будто бы выражая главной медсестре Гласс и сестре Хани протест, доктор Хауэлл решал самостоятельно, без их участия, уйти через дверь, которая открывалась в просторный, полный деревьев парк под окнами четвертого отделения; пока его фигура удалялась, обе медсестры укоризненно и с опаской переглядывались, как две паучихи, из старательно сплетенной ловушки которых добыча смогла высвободиться одним лишь взмахом крылышек.

Нам нравилось, что доктор Хауэлл был молод; все остальные, которые нами не занимались, но руководили больницей, были седовласыми и пожилыми, они спешили в свои кабинеты и из своих кабинетов, сновали внизу перед зданием, словно крысы, перебегающие от укрытия к укрытию, и прятались в рабочую рутину, устланную одними и теми же многажды пережеванными методами. И не кто иной, как доктор Хауэлл, пытался донести до остальных любопытные новости о том, что душевнобольные пациенты тоже были людьми и им могли нравиться обычные людские занятия. Так и появились «Вечера», когда мы играли в карты: снап, старую деву, осла, юкер, а еще настольные игры «Лудо» и «Змеи и лестницы», вручали победителям награды, а потом шли ужинать. Но где взять столько санитаров, чтобы следить за развлечениями? Павлова, единственный социальный работник на всю больницу, отважно поприсутствовала на нескольких «раутах», устроенных для пациентов обоих полов в общем зале четвертого отделения. Она наблюдала за тем, как люди взбираются по лестницам, съезжают по змеям и приводят свои фишки в дом по красным и синим квадратам лудо. Она тоже была рада, когда прибывал главный гость вечера – доктор Хауэлл, одетый в легкий пиджак и спортивные туфли, с приглаженными назад пшеничными волосами и неожиданно громким, густым смехом. Он был подобен богу: метал кости, словно молнии; с надлежащим возмущением встречал требование проехаться назад по аспиду, однако, вне всякого сомнения, он был заклинателем даже картонных змей цвета желчи. Не говоря уже о людях. Мы знали, что он был богом и для Павловой; но беготня в замусоленном белом халате с вечно расстегнутыми нижними пуговицами была плохим союзником в войне против эрготерапевта. Бедная Павлова! И бедная Ноэлин, которая ждала от доктора предложения руки и сердца, несмотря на то, что единственными его словами, обращенными к ней, были «Как вы?», «Вы знаете, где находитесь?», «Знаете, почему вы здесь?» – фразы, которые обычно трудно истолковать как проявление особых чувств. Но болезнь позволяет обнаружить в себе неожиданные просторы восприятия, богато засеянные новыми смыслами, которые отныне единственные дают каждодневную пищу для размышлений. Поэтому, когда доктор Хауэлл женился наконец на эрготерапевтше, Ноэлин пришлось перевести в отделение для беспокойных. Она не могла взять в толк, почему не она была нужна доктору больше всех на свете, почему он предал ее и должен был жениться на ком-то, чьей единственной добродетелью была способность показывать пациентам – которым и не нужно это было особо – как вязать шарфы и вышивать по муслину.

4

Говорят, когда заключенного приговаривают к смертной казни, все часы рядом с его камерой останавливают; как будто это может перекрыть поток времени и забросить обреченного на неподвластный четвертому измерению остров, вокруг которого мгновения, вздымаясь и отступая, словно волны прибоя, никак не могут достичь берега.

Однако еще ни разу смерть океанографа не смогла заставить море замереть; а одним из условий существования моря является то, что оно все-таки соприкасается с сушей. А в камере смертника время мчится с таким грохотом, как если бы все в мире часы с кукушкой-боем-будильником звучали у него в голове одновременно.

Снова и снова, когда думаю о Клифхейвене, я играю в игру со временем: словно это меня приговорили к смерти и все, что указывало на ход времени, было убрано из моего поля зрения, но я продолжаю слышать у себя в голове, как бой часов ведет отсчет, предупреждая о приближении девяти часов – времени, когда нужно было идти на процедуру и искать пару шерстяных носков, так необходимых, чтобы не умереть. Или уже одиннадцать, все завершилось, а мой сон длится всего несколько часов или лет, когда я еще не сидела в радужных лужах принадлежавшего второму отделению дворика и не бродила по ухоженному парку, огороженному частоколом с ржавыми, ощерившимися в небо навершиями.

Одиннадцать. Я помню то ощущение одиннадцати утра и приятную агонию от того, что нужно было решить, пойти ли вместе с бледнокожей миссис Пиллинг и ее корзинкой для белья, застланной пропитанной сырным запахом салфеткой («Пойдете со мной за хлебом?»), или вместе с беспокойной миссис Эверетт, которую упекли в больницу, как поговаривали, до дальнейшего уведомления, и ее пустым кувшином для молока («Пойдете со мной за сливками для наших особенных?»).

Перспектива совершить сразу два путешествия за пределы запертого пространства переполняла восторгом, и я смаковала момент, сравнивая преимущества пекарни и сепараторной. Так все же: хлеб или сливки? К пекарне, где Энди забрасывает в разинутую пасть печки противни с будущими буханками, похожими на покрытые налетом зубища, нарезает хлеб для нашей палаты и пытается петь дуэтом с хлеборезкой, перекрикивая последнюю и хруст случайной корочки, или приглашает меня вдруг в подсобку, чтобы отдать остатки выпечки с вечеринки у главврача, или поделиться куском воскресного борстальского пирога с черносмородиновой начинкой?