скачать книгу бесплатно

Простройтесь в батальоны!

Идём, идём!..»

В феврале 1848 года парижане с революционной «Марсельезой» на устах вновь вышли на улицы, и огонь новых бунтов стремительно распространился по Германии, Австро-Венгрии и Италии.

В марте 1871 года Париж снова потряс взрыв недовольства, опять весь город запел «Вставайте, сыны Отечества!», и власть в столице Франции на 72 дня перешла к Парижской коммуне.

Чего добивались неустрашимые повстанцы?

Они жаждали свободы, требовали установления гражданских прав и социального равенства, и потому объявляли тиранов и поработителей всех мастей вне закона. Обитатели европейских дворцов поёживались и трепетали от страшных предчувствий – ведь от любой случайной «искры», прилетевшей из объятой бунтом страны, и их родовое гнездо могло охватить всеистребляющее революционное пламя.

Но до тех краёв, где предстояло родиться нашему герою, этот могучий мятежный вихрь не долетал – Маяковские жили в тихом уголке России, в Грузии, в Кутаисской губернии, в небольшом селении, которое называлось Багдады.

Мать будущего поэта, назвав место проживания своей семьи на более поздний, советский лад – Багдади, годы спустя рассказала, что пугало тогда её и детей:

«В то время Багдади было глухим селом. Там не было ни школ, ни учителей, ни врачей…

Дома в Багдади окружены садами, виноградниками, огородами. А дальше – горы и леса. Лес был от нашего дома очень близко, а дома построены на большом расстоянии друг от друга. Соседей близко не было.

К дому подкрадывались шакалы. Они ходили большими стаями и визгливо завывали. Вой их был страшен и неприятен. Я тоже здесь впервые услышала этот дикий с надрывом вой. Дети не спали – боялись, а я их успокаивала:

– Не бойтесь, у нас хорошие собаки и близко их не подпустят».

Вот тогда в семье Маяковских и родился мальчик.

Его мать вспоминала:

«Володя родился в день рождения отца – 7 июля (по новому стилю – 19 июля) 1893 года, – поэтому его и назвали Владимиром».

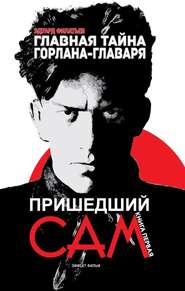

29 лет спустя, начав писать автобиографию («Я сам»), Владимир Маяковский сразу же предупредил читателей:

«Лица и даты не запоминаю… Поэтому свободно плаваю по своей хронологии».

Первую дату этой «хронологии» он назвал не очень уверенно:

«Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнение мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше)».

Одной из его сестёр запомнились слова отца по поводу этого «расхождения»:

«У детей есть метрические свидетельства, а это самое главное».

Сохранился и другой (не менее «главный») «свидетель» — метрическая книга Сакондзевской Георгиевской церкви за 1893 год. В ней записано:

«…родился седьмого… июля Владимир; родители его: дворянин Владимир Константинович Маяковский и законная жена его Александра Алексеевна…».

Когда этот мальчик вырос и стал взрослым мужчиной, он продолжал упорно придерживаться данных «послужного списка отца». К примеру, заполняя в 1920 году анкету для лиц, получающих академический паёк, написал:

«Родился <в> 1894 году».

Приехав весной 1927 года в Прагу и давая интервью корреспонденту газеты «Прагер пресс», утверждал:

«Родился я в 1894 году на Кавказе».

Выступая 27 марта 1930 года на диспуте в Доме печати, заявил:

«Товарищи, я существую 35 лет физическим своим существованием…».

А было ему в тот момент 36 лет и 8 месяцев.

Но в поэме «Облако в штанах», изданной в 1915 году, возраст указан удивительно точно – «двадцатидвухлетний». Получается, что в последние годы своей жизни наш герой явно стремился к тому, чтоб хоть на чуточку выглядеть моложе своего возраста.

Ближайшие родные

В автобиографических заметках «Я сам» свою семью Маяковский представил так:

«Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий)…

Мама: Александра Алексеевна.

Сёстры: а) Люда

б) Оля».

Немного подробнее родителей охарактеризовала их дочь Людмила:

«Отец, Владимир Константинович, лесничий; высокий, широкоплечий, с чёрными волосами, зачёсанными набок, с чёрной бородой, загорелым, подвижным, выразительным лицом. Огромный грудной бас, который целиком передался Володе. Движения быстрые, решительные. Весёлый, приветливый, впечатлительный. Настроения сменялись часто и резко. Отец обладал большим темпераментом, большой и глубокой силой чувства к детям – своим, чужим, к родным, к животным, к природе… Отец был слит с природой, он любил и понимал её всем своим существом.

Служба лесничего опасная, а тем более на Кавказе…

Вспоминается такой случай: отец шёл, беседуя с обходчиком, потом оба замолкли. Через некоторое время отец обернулся к спутнику, но его уже не было – он провалился в пропасть…

Отец легко находил тему для разговора с каждым. Хорошо владея речью, он пересыпал её пословицами, прибаутками, остротами. Знал бесчисленное множество забавных случаев и анекдотов и передавал их на русском, грузинском, армянском, татарском языках, которые знал в совершенстве.

Мама – Александра Алексеевна – среднего роста. Глаза карие, серьёзные, смотрит немного исподлобья. Довольно высокий лоб, нижняя часть лица немного выдаётся вперёд. Волосы каштановые, всегда зачёсаны гладко. Лицом Володя похож на мать, а сложением, манерами – на отца…

Своим характером и внутренним тактом мама нейтрализовала вспыльчивость, горячность отца, его смены настроений и тем создавала самые благоприятные условия для общей семейной жизни и воспитания детей. За всю жизнь мы, дети, ни разу не слыхали не только ругани, но даже резкого, повышенного тона».

Владимир Константинович Маяковский имел гражданский чин коллежского асессора, а это означало, что, обращаясь к нему, надо было говорить «ваше высокоблагородие».

По семейному преданию, свою фамилию предки Маяковских получили за то, что обладали могучей силой и высоким ростом. А происходил их род от запорожских казаков. Как известно, казаками на Руси называли беглых людей, искавших воли в бескрайних степях юга страны. В семье очень гордились своим родством с запорожцами.

По материнской линии в роду Володи тоже были казаки, но кубанские, девичья фамилия матери – Павленко.

Малышу исполнился год и пять месяцев, когда в крымской Ливадии скончался царь Александр Третий. Случилось это осенью 1894 года. 20 октября страну возглавил Великий князь Николай Александрович, которого стали именовать Николаем Вторым, новым (14-ым по счету) российским императором.

Немного истории

Революционные идеи, в течение целого века будоражившие Европу, проникали и в Российскую империю. Эти мятежные веяния добавлялись к крамольным мыслям свободолюбивого толка, которые возникали в умах российских писателей и поэтов (Радищева, Пушкина, Герцена, Чернышевского), и превращались в бунтарские строки их сочинений.

Сеятелей крамолы власть беспощадно преследовала, сажая их в тюрьмы, ссылая в глухие дальние места, отправляя на каторгу. Но бунтарей от этого меньше не становилось.

Даже когда 19 февраля 1861 года царь Александр Второй подписал высочайший Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния свободных сельских обывателей», предоставлявший российским крестьянам волю, ряды мятежно настроенных людей всё равно продолжали множиться. А 28 августа 1879 года Исполнительный комитет тайной антиправительственной партии «Народная воля» и вовсе приговорил императора-освободителя к смертной казни.

За царём началась охота.

1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала около 2 часов 25 минут пополудни народоволец Игнатий Иоахимович Гриневицкий бросил под ноги императору бомбу. Оба – террорист и его жертва – от ран, полученных в результате взрыва, в тот же день скончались.

4 марта петербургская газета «Русь» горестно восклицала:

«Царь убит!.. Русский царь, у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах всех – русскою же рукою… Позор, позор нашей стране!.. Пусть же жгучая боль стыда и горя проникнет в нашу землю из конца в конец, и содрогнётся в ней ужасом, скорбью, гневом негодования вся душа!»

Откликаясь на эту трагедию, Московская городская дума приняла постановление, в котором говорилось:

«Свершилось событие неслыханное и ужасающее: русский царь, освободитель народов, пал жертвою шайки злодеев среди многомиллионного, беззаветно преданного ему народа. Несколько людей, порождение мрака и крамолы, осмелились святотатственною рукою посягнуть на вековое предание великой земли, запятнать её историю, знамя которой есть Русский Царь!»

На жестокий террор мятежных бунтарей власть ответила не менее жестоко – всех, кто был замешан в совершении террористических актов, стали приговаривать к смертной казни через повешение. Полиция и жандармерия получили право производить обыски в любое время суток и задерживать людей на основании малейшего подозрения.

Но революционно настроенных молодых людей это не испугало. И в декабре 1886 года группа народовольцев, одним из вожаков которой был двадцатилетний студент Петербургского университета Александр Ильич Ульянов, создала особую «Террористическую фракцию». В качестве первой жертвы молодые «бомбисты» избрали императора Александра Третьего. Он был не просто приговорён к смерти, его планировали убить в шестую годовщину рокового покушения на его отца, Александра Второго – 1 марта 1887 года.

В этот день, взяв заранее изготовленные бомбы, бесстрашные террористы вышли на Невский проспект и принялись ждать появления императорского кортежа. Однако Охранное отделение сработало очень чётко – все 15 участников готовившегося покушения были арестованы. Семерых вожаков (в том числе и Александра Ульянова) по приговору суда повесили, остальных на разные сроки отправили в Сибирь.

Ликвидация «Террористической фракции» поставила крест на самом существовании партии «Народная воля» – с марта 1887 года этой революционной организации в России уже не существовало.

Но, как известно, свято место пусто не бывает, и среди российской интеллигенции стали стремительно распространяться идеи германского философа-бунтаря Карла Маркса. Младший брат казнённого Александра Ульянова – Владимир – тоже стал марксистом. В начале 90-х годов XIX века он тихо жил в провинциальном городе Самаре и работал в скромной должности помощника присяжного поверенного.

В это время в Закавказье подрастал никому неизвестный юноша, которого звали Иосиф Джугашвили. Родился он в грузинском городе Гори. По официальной версии случилось это 9 декабря 1879 года, но в метрической книге Горийской Успенской соборной церкви, в которой регистрировали всех родившихся, стоит другая дата: 6 декабря 1878 года. Однако началом своего жизненного пути Иосиф Джугашвили до конца дней своих считал 21 декабря 1879 года (по новому стилю), явно желая выглядеть в глазах современников на год моложе.

В 1893 году он закончил третий класс Горийского духовного училища, в котором был одним из лучших учеников. Его мать, Екатерина Георгиевна Джугашвили, мечтала, чтобы её сын стал священником. Но Иосиф неожиданно принялся с увлечением сочинять стихи.

В этот момент маленький Володя Маяковский, живший в другом грузинском селении (Багдады), ещё даже говорить не умел.

Детские годы

Давая в 1927 году интервью чехословацкой газете «Прагер пресс», Владимир Маяковский сказал, на каком языке он заговорил:

«Первый язык – грузинский».

Александра Алексеевна Маяковская:

«В Багдади все жители были грузины, и только одна наша семья – русская. Дети играли с соседскими детьми и учились грузинскому языку. Оля подружилась с девочкой Наташей Шарашидзе. Они разговаривали по-грузински, и от них выучился грузинскому языку Володя».

Ольга Маяковская:

«Мы с братом дружили с крестьянскими детьми, разговаривали с ними по-грузински и вместе изобретали разные игры».

Соседи удивлялись этому и, по словам Александры Алексеевны…

«Они говорили: "Русские дети, а как хорошо говорят по-грузински!" – и угощали их виноградом».

Житель города Кутаиса Исидор Морчадзе, встретившийся с семьёй Маяковских чуть позднее, даже русскими их не мог назвать:

«Так хорошо все говорили по-грузински, что я лично считал их грузинской семьёй».

Другой кутаисец, Владимир Джапаридзе, оставил такие воспоминания:

«Хочется здесь отметить ещё одну характерную черту семьи Маяковских, а именно вот что: они хорошо говорили по-грузински. Но Володя особенно. Достиг он этого, вероятно, ещё с детства, играя с сельскими ребятишками и беседуя с объездчиками и крестьянами, или бывая с отцом в его поездках по лесничеству. И вообще он был очень способный мальчик. Когда я в Кутаиси слышал его ещё детскую грузинскую речь, мне оставалось только удивляться чистоте его произношения, а слова А.И.Герцена, что "мы, русские, говорим на всех языках, кроме иностранных", намекая на неправильное произношение, к нему оказались бы совершенно неприменимыми».

Людмила Маяковская:

«Условия жизни в Багдади были трудные. У нас почти не было ни нянь, не говоря уже о боннах и гувернантках. С утра до вечера мы жили в трудовой, полной забот обстановке».

Александра Алексеевна Маяковская:

«Работать мне приходилось много: от раннего утра до позднего вечера. Нужно было заботиться о детях, поддерживать чистоту, давать образование, воспитывать. Нужно было внимательно следить, чтобы у детей не появлялись плохие черты характера и привычки. Я старалась направлять их на лучший путь, терпеливо и спокойно объясняла им всё, оберегала от плохих влияний».

Александра Алексеевна, к сожалению, не уточнила, куда должен был вести этот «лучший путь», по которому она «старалась направлять» своих детей. А ведь искателей лучшего в те неспокойные времена было предостаточно. Один из них был совсем молодым ещё человеком. Жил он, как и младший брат казнённого народовольца Ульянова, в далёком от села Багдады городе Самаре и сочинял рассказы, в которых воспевались люди, неустроенные в жизни, босяки. У него даже была написана поэма «Песнь старого дуба», в которой говорилось:

«Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться».

Автора этой «Песни» звали Алексей Максимович Пешков. С чем именно не хотелось ему соглашаться, неизвестно – поэму свою, так нигде не опубликовав, он уничтожил. Но 5 марта 1895 года напечатал в «Самарской газете» (под псевдонимом Максим Горький) другую поэму – «Песню о Соколе», в которой прославлялся крылатый герой, погибший в борьбе за свободу:

«О, смелый Сокол!.. Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, примером гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поём мы песню!»

О том, что за «Сокол» воспевался в этой «Песне», в те годы никому растолковывать было не нужно. Все понимали, что речь идет о «смелых и сильных духом» храбрецах, совершавших террористические акты и гордо шедших на эшафот во имя свободы.

Вряд ли эти смелые и гордые строки долетели тогда до грузинского села Багдады – «Самарскую газету» читали только в Поволжье.

И газету «Иверия», выходившую в Тифлисе под редакцией князя Ильи Григорьевича Чавчавадзе (писателя и поэта), семья Маяковских тоже вряд ли выписывала. А на первой странице этой газеты 14 июня 1895 года было напечатано стихотворение «Дила» («Утро»), в котором не было призывов к мятежу, к бунту – в нём воспевалась природа:

«Раскрылся розовый бутон,

Прильнул к фиалке голубой,

И, легким ветром пробуждён,

Склонился ландыш над травой..»

Под стихотворением стояла подпись – И.Джугашвили. Юный поэт к тому времени с отличием окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию.

Дети багдадского лесничего природу тоже любили. Их мать вспоминала:

«Володя и Оля любили ходить в горы, в лес, купаться в речке, особенно любили бывать на водяных мельницах. Там они смотрели, как крестьяне мелют кукурузное зерно, как водопадом, с шумом, спадает вода. Знакомились и разговаривали по-грузински с крестьянами и их детьми…

Володя бросал камни в воду и обычно говорил:

– Я левой рукой бросаю, а они дальше летят…