Полная версия:

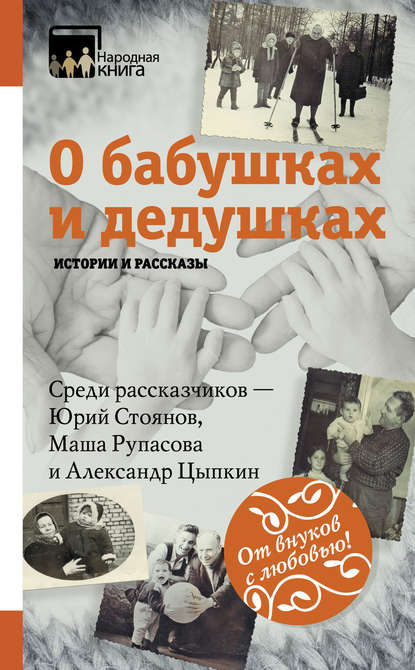

О бабушках и дедушках. Истории и рассказы (сборник)

– Раз ты уже пришла, иди, дорогая, мой руки! Будем обедать! – привычно говорила бабушка.

У радости житейской не было границ в детстве, особенно в день, когда приходил праздник. Большой обеденный раскладной лаковый стол раскладывался, занимая сразу большую часть комнаты, накрывался белой льняной скатертью, которая буквально «расцветала» бабушкиными необыкновенными пирожками, калитками и ватрушками, начиненными палтусом, зубаткой, брусникой и яблочным повидлом; треской в томатном луковом маринаде; грибочками маринованными и солеными; волнушками с луком и сметаной. А испеченные ватрушки обязательно были и с брусникой, и с морошкой! И бабушка спрашивает:

– Девочка моя! Ты с чем первый пирожок хочешь скушать?

А я отвечаю из закутка:

– Ну, бабушка! Ты же знаешь, что первый – с рыбкой, второй – с ягодками, а третий – плюшечку… И я протягивала из закутка руку. Бабушка быстро клала в мою ладошку теплую калитку с рыбкой. Пирожок бабушка на следующий день еще и в портфель положит и напомнит, чтобы на школьной переменке я не забыла его съесть.

Аромат от пирогов, которые пекла в маленькой духовке бабушка, расстилался не только по квартире, но и по всему нашему двухэтажному дому (а может, и по всему проспекту) – изумительный! В этот миг комната наша становилась многолюдной, наполняясь домочадцами – соседями. Подружки бабушкины – соседки наши – непременно собирались ее навестить. И начинались дружеские беседы и разговоры о вечных человеческих заботах и городских происшествиях, о событиях в доме, в каждой семье, о знакомых горожанах всех поколений. Кто, когда и что памятного сделал, да какую добрую память о себе оставил… Детей всегда старались накормить досыта и отправить играть в коридор, на кухню. А если погода хорошая, так отпустить во двор: вот тогда и можно было и в «кислый круг», и в «классики» поиграть, или в лапту, или через натянутую резинку попрыгать на площадках между домами. Помню вечер, на дворе в разгаре полярный день: светло, словно полдень. На Севере летом солнце сияет ночью, как днем! Я под окнами соседнего дома с железной коробочкой из-под вазелина, наполненной песком, прыгаю в «классики». Слышу, как бабушка кричит в открытую форточку:

– Девочка моя! Пора домой. Девять часов! Поздно уже!

Кричу в ответ:

– Бабушка, у тебя часы сломались: солнышко светит, ночи-то нет!..

Несколько предметов в родной комнате вызывали мой необыкновенный интерес. Прежде всего, это бабушкин комод, в котором хранились ее вещи; особо меня привлекали бабушкины наряды. Бабушкины платья, блузки, юбочки из шерсти, вельвета, крепдешина, креп-шифона, креп-сатина, плюша – не знали сносу, не теряли свой цвет, особо не мялись, а к телу были близки своим теплом. На комоде стояла радиола «Люкс-2» с датой выпуска «1958 год» – удивительная вещь! Можно было и приемник послушать, и пластинку проиграть! В киоске Союзпечати на Советском проспекте продавался по цене один рубль, небольшого формата, с яркими иллюстрациями, журнал «Кругозор» с приложением – голубыми гибкими пластинками. На этих пластинках был целый мир: и музыкальный, и театральный, и литературный! «Льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде возле дома твоего стою…», «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека…», «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Такие песни слушались десятки раз, и на всю «люксовскую» громкость. Если дома никого не было, закуток мой превращался в настоящий музыкальный салон. На всем Советском проспекте, наверное, было слышно, как он работал…

Еще один заманчивый для меня предмет принадлежал бабушке по старшинству: старинный ридикюль – женская сумочка не очень большого размера. Мне к ридикюлю доступ был ограничен, так как в нем хранились семейные документы и фотореликвии. Смотреть их я могла только вместе с бабушкой и мамой, и то не все – до поры и до времени своего. С каким же нетерпением я ждала момента, когда этот сокровенный ридикюль открывался. А случалось это довольно редко, как правило, в дни памяти родных и близких людей. Но когда он все-таки открывался, перед моим взором проходила увлекательная панорама жизни нескольких поколений моей семьи. Затем доставался из серванта и фотоальбом, и большие, как живописные картины, фотопортреты бабушки и дедушки, мамы и дядюшки. Какие они молодые и красивые на этих фотографиях! Такими они и остаются в ярких страницах моей памяти до сих пор.

У каждого был свой укромный уголок и какие-то дорогие сердцу вещи. Бабушка любила посидеть за прялкой. Помню, веретено так и мелькало в ее руке, оно так быстро крутилось, что мне оно казалось волшебным! Бабушка за этим занятием была похожа на волшебницу, которая творит чудеса: из простой шерсти получалась шерстяная непрерывная нить, которая скатывалась в клубок. А затем, взяв в руки спицы, бабушка создавала из него теплые вязаные изделия: носочки, варежки, шарфики. Настоящая рукодельница и меня многому научила! Бабушкина кровать была украшена кружевной оборкой ручной работы. На большой стопочке подушек – красочная вышитая накидка. Полотенце с красивым орнаментом по краям. Бабушка любила вышивать гладью, и я, наверное, в нее пошла: пристрастилась к этой вышивке. Еще в своей комнате детства я любила засыпать под тихую, еле слышную бабушкину молитву, такую теплую и памятную, – она была для меня лучше всякой колыбельной песни:

– Даждь нам целомудренне пожити делы и словесы… да добродетельное жительство… яко благословен еси во веки…

Детство мое! Привет тебе через годы! Благодарность сердечная моей дорогой бабушке Анне Николаевне Борисовой, которая научила меня ценить жизнь по-настоящему, научила радоваться жизни, любить жизнь и людей! Спасибо тебе!.. Бабушка в сердце моем навсегда!

Почему мы так крепко-накрепко «пришиты» к своему детству?! Да потому, наверное, что мы были особенно счастливы в этот период жизни, несмотря на все ее тогдашние тяготы… Были счастливы от того, что наши родные и близкие люди рядом с нами.

Мне бабушкина слышится молитваВ далеком благостном горении свечи;Слова ее медлительного ритмаИ просьба: «Раечка, пожалуйста, прочти!»Я в детстве, словно в доброй светлой сказке,Счастливые мгновенья трепетно ловлю;И то, как Ангел в бесконечной ласкеМне нежно, тихо шепчет: «Я тебя люблю!»Евгений Бидненко

Осколки

Она встала ни свет ни заря и уже кружилась на кухне, чтобы успеть замесить тесто для пирожков. Она делала их так, как некогда учила ее мать, и никто другой не мог испечь такие.

Утро пятницы было туманным. Возможно, потому что весна пришла поздно, оставив на несколько недель без солнца и зелени тихий провинциальный город. Мгла пронзала деревья и соседние дома, превращая их в призраки. На окне цвели кактусы – им не было дела до людского счастья. Цвели, пока другие растения спали. Колючие и сочно-яркие, они блестели у матового стекла. В горле щипало от радости при взгляде на красные бутоны. Желтые обои с узором из ромбов добавляли настроения. Дышалось легко, насколько это было возможно в панельном девятиэтажном доме, построенном лет сорок или пятьдесят назад.

К обеду хозяйка вытащила из духовки последний противень пирожков, разложила их по тарелкам, накрыла марлей, чтобы не засохли. Запах блаженства растекся по всему дому. Даже кошка, сидевшая на гранитной плите у подъезда, встала на худые лапы и начала тереться о шершавую стену под окнами первого этажа, жалобно попискивая.

Звонок в дверь. Пожилая соседка с нижнего этажа резко прошла внутрь. Она была в сером потрепанном пальто, на его правом кармане не хватало пуговицы, седой паутиной висела оборванная нитка. Из косметики на лице была только помада. Всегда красная, словно вызов современной моде. Пожилые дамы в этом городе любят яркие помады. И даже если нужно сходить только в магазин, они намалюются, будто собираются на первое свидание. Волосы на голове соседки были грязными, седыми редкими локонами ютились на плечах. Пьяный сын снова послал ее на три буквы.

– Пахнет вкусно, аж слюнки текут, – отрезала комплимент старуха.

– Ну что ты буровишь? Обычные булки. Говори, что на этот раз? – вздрогнула хозяйка. В ее говоре было взрывное «г», мягкое аканье, вместо «что» она – как и все в этом городе – произносила «што». Говорила она просто, по-своему, никогда не рассуждала на философские темы, осуждала несправедливость, неопытных политиков и клоунов из юмористических шоу. Кончив лишь шесть классов школы, из-за войны стала рано работать, потом доучиваться было некогда, да и незачем.

– Есть водка?

– И-и-тить… Опять пьет?

– Опять. Без бутылки на порог не пустит. Прогнал в магазин, а денег не дал. Всю пенсию мою уж прóпил, – пустилась в слезы.

– Куды там, жди, посмотрю, – посадила беднягу на деревянный самодельный табурет и пошла в дальнюю комнату с балконом, где стояли разные склянки.

Через пять минут в квартиру вернулось спокойствие. Говорило только радио, протяжно и без остановок. За окном было живо: туман рассеялся, люди куда-то спешили, птицы ковырялись в грязной земле в поисках пищи. Бездомная кошка с тонкими лапами лениво смотрела на пернатых и иногда дергала хвостом. Шум в ушах нарастал, из памяти всплывали картины детства, дворы частных домов, на месте которых сегодня стоят каменные клетки.

Хозяйку квартиры зовут Раиса, и в тот день никто другой к ней не пришел. Пирожки она пекла каждую неделю, кроме лета: в жару кулинарка не включит духовку.

Раиса любит смотреть в окно. Раньше выходила во двор и сидела на лавочке, потом к лавочкам поставили железный столик, и дни напролет мужики из соседних домов играют в домино или «дурака». Теперь с высоты деревьев она наблюдает за людьми и машинами, которые кажутся игрушечными. К кормушке у ее окна часто прилетают синицы и воробьи. Или незваный голубь мигом поклюет зерно, нагло глядя в окно, пока Раиса полотенцем машет ему из-за стекла: «А ну, кыш отсюда, уходи!»

Она бывает беспокойной, отличается остроумием, обаятельна, не пользуется косметикой. Она самостоятельна. Давно живет одна, у нее две сестры, трое детей, пять внуков. Пару лет назад стала прабабушкой. Раиса живая и старается улыбаться. Ей уже больше восьмидесяти, организм реагирует на магнитные бури, к старости развилась стенокардия.

Я остался у бабушки на ночь. Вчерашние пирожки не потеряли свежести и нежного аромата. Перед сном попросил рассказать о жизни (в детстве всегда слушал ее сказки). Она сложила в замок мозолистые руки, гордо облокотилась о спинку стула, приглушила теплый желтый свет и со старческой хрипотой пустилась в истории. Вспомнила, как мы ходили на рыбалку, как она брала меня к себе в компрессорную на железной дороге.

– В детстве одна женщина – я ее видела всего один раз за жизнь – дала мне завернутую в тряпку старую расколотую тарелку и сказала, что это судьба моя.

Раиса, лишенная юности, пережила немецкую оккупацию, рано начала работать, после войны вышла замуж. Брак считала несчастным, но дочерей она родила красивых и умных.

Разговор перешел на меня.

– Как я живу? – спросил я. – Да, пожалуй, как и все взрослые. Днями пропадаю на работе – в Москве иначе никак! Дважды в неделю курсы английского, в субботу отсыпаюсь, в воскресенье домашние дела, прогулки.

Я никогда не знал, что отвечать бабушке на эти вопросы. Она не пыталась узнать все подробности, для нее было важно видеть розовые щеки и глаза, полные жизни.

– Да… мальчик уже вырос! – Ее взгляд не сходил с меня. Глазами она всегда говорила, любила, хвалила, даже ругала и воспитывала. – Вот бы сейчас, как тогда, бежать за тобой по траве. Хорошее было время!..

* * *Жарким вечером уходящего лета я, как обычно, приехал навестить родных, зашел в гости к бабушке. Пирожки она не пекла уже пару лет, в духовке стояла старая кухонная утварь, холодильник дребезжал от старости. Радио говорило о какой-то выставке. Дышалось тяжело. Знойное солнце спалило все цветы на подоконнике, одни кактусы неизменно блестели у тусклого от пыли стекла.

– Это ты, Миша?

– Нет, бабуль, это Женя.

– Аааа… Женечка. Приехал? – Несмотря на свое тяжелое состояние, она выглядела неплохо, улыбалась. Всегда ждала в гости, всегда радовалась. Но сегодня меня не узнала.

– Конечно. Как ты здесь?

– Да сижу, жду… – размеренно произнесла она.

– Чего ждешь? – Будто не понял, о чем речь.

– Деда жду. Давеча приходил ко мне, звал куда-то…

– Ну что ты говоришь такое!

– Знаю, что говорю. Где живешь-та?

– В Москве.

– Давно?

– Уже пару лет.

Диалог казался бесконечным. Вопросы повторялись, ответы становились не нужны. Осунувшаяся от болезни, она смотрела куда-то прямо. Она сидела на диване, будто на краю обрыва, и смотрела вдаль. Небо казалось ей безмятежным, манящим и дарящим свободу. На фоне старого бордового ковра, висевшего на стене, она застыла, будто с нее пишут портрет.

– Вот бы сейчас бежать по траве… – начала она. От этих слов меня прожгло воспоминанием. Я вспомнил речку, удочку – хотя с тех пор ни разу не рыбачил – и насыщенные разными историями и прибаутками вечера у бабушки.

* * *На тарелке в серванте – подарок бабушки! – синей глазурью уходила дорога вдаль. Справа – деревья, напоминающие березы. Она была памятью, пока однажды не упала.

Она была беззащитна и всегда стояла отдельно от всех. Никто не пользовался ею по назначению, на нее смотрели, как на музейный экспонат. Она не задавала вопросов, она слушала. Она была любима. Любила, когда на нее смотрят, берут в руки и протирают от пыли.

Она разбилась не потому, что была стара, а потому, что о ней стали забывать. Она напоминала о детстве, из которого мы так спешили вырасти. Она заставляла грустить, заставляла задумываться над тем, что происходит вокруг, с нами, в нас. Где-то в шкафах есть похожая тарелка неправильной формы, с приподнятыми краями, с другим рисунком, блестящая. Но она не хранит тепло бабушкиных рук, не пахнет пирожками.

Бабушкина тарелка выскочила из рук, упала с глухим звоном, разлетелась на куски и словно прошептала: «Живите дружно». А радио по-прежнему продолжало свой спокойный монолог.

Алексей Ладо

До чего я дожила, григорий

С опаской иду я по дачной узкой улочке. Добротные «особняки», крытые дорогущим кровельным листом, прячутся за высоченными заборами. С той стороны на любой звук кидаются собаки, лают. Какая вверх подпрыгивает, хрипит в ошейнике, другая в подкоп высунула морду и скалится грозно, рычит. Псы на цепях, конечно, но все равно страшно.

Между дачами мелькают ничейные участки, сплошь заросшие лопухом и одичавшей малиной. Тут меня с десяток шагов преследует шмель, басит: уугу, уугу, мол, свой ли, чужой? «Свой», – усмехаюсь, и шмель, заложив вираж, улетает восвояси.

Где ограды вольные, решетчатые, там солнечные зайчики пятнают аккуратные грядки, полыхают разноцветьем клумбы, белеют теплицы, а хозяева, надвинув на носы газетные шляпы, отдыхают в тени. Август у нас бездельный, настоящий рай для дачника! Однако дремлют чутко: услышат шаги и подскакивают к калиткам – перекинуться парой слов. Скучно все же, да и городских новостей хочется.

– Здравствуй, сынок!

– К бабушке, небось?

– Гляди, к Сергеевне внук приехал!

– Надолго ли?

– Передай-ка соседке, не поленись!

Топаю дальше, уже нагруженный гостинцами: рюкзак за плечами, в одной руке миска с промасленными блинами, в другой кулек с жареными семечками, под мышкой еле-еле удерживаю глянцевый кабачок, а в зубах скрипит молодая морковка – сочная, сладкая…

Летний домик я собственноручно выкрасил синей и желтой краской, он из-за поворота показывается на краю шести соток аляповатым цветком.

У дома воробьи облепили бузину, чирикают в ветках, срывают и бросают вниз ягоды – это они кота дразнят. Рыжий кошак по кличке Шленда, откормленный на воле до неприличия, затаился в траве в надежде поймать птичку и принести в подарок моей бабушке. Не понимает, глупый, что и воробьи и я видим его острые ушки и толстый задок. Заметил меня наконец, выпрыгнул из зарослей, потерся об ноги: «Мур-рыбу при-мур-нес?»

Окна настежь, ветерок колышет тюлевые задергушки, но комнатка все равно пропахла горячим утюгом. Готовая кофточка уже красуется на вешалке, а бабушка отпаривает юбку, прикладывая к утюгу усилия пятнадцати грузчиков. Полные – в веснушках – руки снуют туда-сюда. Это она готовится!

Как почти все кубанские казачки, бабушка большая, тучная, но соразмерная – и талия на месте, и ноги длинные. Седина теряется в черных волосах, тяжелые косы уложены короной, тянут голову назад, отчего кажется, что бабушка поглядывает на мир с высокомерием. Деды, не только вдовые, и рады пофлиртовать, но побаиваются насмешливого взгляда.

Я подкрадываюсь и дергаю за тесемки халата. Бабушка мигом разворачивается, шлепает наугад мокрой марлей, хорошо хоть не утюгом!

– Привез? – мурлычет она, как Шленда.

На полном лице нет глубоких морщин, разве что гусиные лапки у глаз, да вот сейчас прорисовываются линии вокруг поджатых губ. Левая бровь гнется вопросительно, словно бабушка уверена в моей нерадивости.

Я скидываю рюкзак, в нем звенькает доставленный заказ, и она кивает, улыбается, глаза светлеют до яркой голубизны…

Целый день я пашу как проклятый, убивая время: кошу траву, наполняю бочки, чтобы вода для полива нагрелась под солнцем, вскапываю пару новых грядок, колю дрова на неделю… – много чего. Очень уж хочется, чтобы скорее наступил вечер!

Бабушка суетится рядом, помогает, радуясь моему рабочему энтузиазму:

– Два мужика на хозяйстве – ты да Шленда, что бы я без вас делала?

Наконец в синьку неба впрыскивается густой фиолет, плывет непрозрачными клубами, будто лунный осьминог испугался не желающего уходить дня и выпустил чернильную струю. Не дождавшись полной темноты, вспыхивает первая нетерпеливая звезда, и принарядившаяся бабушка выходит за ворота.

Сегодня спевка!

Я прихватываю семечки, устраиваюсь удобно в гамаке, что растянут между двумя березами у низкого заборчика, жду…

На брошенном участке возле нашего дома несколько лет назад вкопали длинный стол, смастерили лавочки, развесили под навесом фонарики. Здесь по субботам собираются дачные бабульки – петь, а я – слушать.

Состав дачного хора интернациональный: русские бабушки, украинка, белоруска, армянка, татарка… В далекие шестидесятые годы люди ехали на Север по вербовке – кто-то за длинным мифическим рублем, кто-то по воле партии добровольно-принудительно[1], а кто-то – беспокойные сердца – с желанием утолить жажду неизведанного, непонятного. Они-то – неуемные романтики – разбежались первыми, как перекати-поле, в поисках других тайн. Остались те, чьи души северные земли покорили раз и навсегда: густым йодистым воздухом моря, небом в рамочках сопок, дикостью дремучей тайги с непуганым зверьем.

Восемь бабушек, а дедов на спевке мало – двое.

Неугомонный в отношении женского пола дед Гриша – высоченный, с орлиным носом, с острым взглядом глаз, как будто вдавленных под широкие седые брови, с неровно постриженной шевелюрой – он похож на ястреба, переминающегося на жердочке и оглядывающего окрестности в поисках легкой добычи. Как только «добыча» зазевалась, дед Гриша распускает руки: гладит нежно по плечу мою бабушку или звонко чмокает в щеку невеличку-татарку Чулпан, – и тут же получает по лбу ложкой. Это его жена – баба Рая – грозно пресекает безобразия. Дед нахохливается, замирает птицей, а я тихонько хихикаю в кулак: надолго ли?

Еще приходит вдовый сторож Николай – тщедушный дедок в вечном ватнике и летом и зимой. Он не поет, скромно сидит с краю, застенчиво, но твердо руководит своевременным наполнением стопочек. У его ног беспородный умнейший пес Мухтар – вот он-то непременно встревает в песнопения.

Принаряженные бабушки чинно рассаживаются по лавочкам, раскладывают закуски, обмениваются новостями, расхваливают привезенное мною красное вино.

Так и хочется сказать: «И была среди них одна…» Была, да. Но не среди них. Мало того, старушка эта – заклятая «врагиня» дачного хора – изменила репертуар спевок навсегда. Впрочем, о ней чуть позже…

Я ждал песен. И не только я. Дачный поселок замирал – выключал телевизоры и магнитофоны. Как только зажигался фонарик под навесом, подтягивались невидимые в темноте зрители – порой человек за пятьдесят усаживалось на обрыве придорожной канавы, дети висели на заборах. Никто не шумел, лишь в самые проникновенные моменты люди хлопали в ладоши, просили еще песен.

Как я – городской семнадцатилетний парень, любящий рок во всех его проявлениях: хард, панк, металл, трэш… – «запал» вдруг на народный хор? Сам не знаю. Был я тогда влюблен до потери сознания, и каждая нота вечных напевов переворачивала сердце.

И вот… тренькали в третий раз стопочки с вином, словно третий звонок в театре. Начинали обычно соло. Первой решалась армянка Наира – худая, жилистая старуха в неизменном черном платке, сдвинутом на пол-лица.

Я умирал, как только раздавались первые, щиплющие душу звуки. Я подпевал – не ручаюсь, что правильно:

Ов, сирун, сирун, инчу модецар?Сертис гахвите инчу имацар?Ми ан мег сиров ес кез сиреци,Байнц ду анирар даваджанецир…[2]Тянулись протяжные гласные в окружении цокающих и рокочущих согласных древнего языка, переливы – как будто поднимаешься высоко в горы, а потом падаешь, летишь вниз и никак не упадешь, не избавишься от боли, от печали, от «нелюбви». Я бы плакал, наверное, если бы не вслушивался: вдруг сейчас голос подарит надежду? Чувствовал, что нет в словах радости, а все равно ждал.

Годы спустя я нашел вольный перевод этой песни и удивился: оказывается, я и тогда прекрасно знал армянский:

Ах, краса моя, зачем подошла?Сердце у меня зачем отняла?Тебе равной нет, как ты хороша!Устремилась вслед за тобой душа…Говорят, есть еще перевод для девушек, где «ах, милый, милый, зачем приблизился ко мне…», ну и пусть!

Соло слушали вежливо, почтительно, сопровождали вздохами понимания.

Потом не выдерживали долгого грустного томления, и когда моя бабушка рублено, налегая на «а», почти взвизгивала: «Гаварила мама мне пра любовь абманную…» – тут же Чулпан с бабой Раей подхватывали: «Ах, мама, мама, как же ты была права!», и мощный хор радостно, во все легкие, спрашивал: «Ах, мамочка, зачем?!»[3] «Мамочка» считалась у нас народной, из разряда веселых и озорных – а их мало, частушек разве что много.

Ментальность, что ли, у россиян, такая: душевно, искренне выплескивать в песне-жалейке космическое ощущение бытия, вселенскую тоску по справедливости и гармонии.

Раскатисто, густо, колоритным басом запевал дед Гриша, словно сообщал скорбную новость: «Наша перепелочка старенькая стала…»[4] В ответ хор плакал – без истерики, без суеты, в гармонии мелодии и слова: «Ты ж моя, ты ж моя, перепелочка, ты ж моя, ты ж моя, сизокрылая».

У несчастной птицы и голова болела, и спинка, и ножки, а малые детки заботы требовали. И вот уже я готов отдать последнюю рубаху, чтобы спаси беднягу.

В конце присоединялся Мухтар, садился чинно, поднимал к небу морду: «Ты ж моя – вау-вау, ты ж моя – вау-вай, сизокрылая – ай-ууу…»

Вдоволь настрадавшись, я уже слушал вполуха, раскачивался в гамаке, подложив руки под голову, дремал. Под напевы плыли мечты – о ней, конечно. Мерещилось: вот она обернулась, вот посмотрела ласково – на меня, нежная улыбка – для меня… Ветерок стряхивал ночную росу с березы на лицо, я вздрагивал и просыпался. Вовремя! Дзинькали стопочки с вином, начиналась моя любимая песня:

Нич яка мисячна, зоряна, ясная!Выдно, хочъ голкы збырай.Выйды, коханая, працэю зморэна,Хоч на хвылыночку в гай…[5]Удивительно в ней сочетались и грусть и радость, надежда и любовь. Слова отражали мир вокруг: иголок, может, и не соберешь, но ночь светлая, ясная. На черном глянце неба щедрой рукой августа рассыпаны крошки звезд. То одна, то другая летит в мои ладони. А я – человек-птица – ловлю звездопад сердцем. Я тоже – лечу-у-у-у-у…

Пели не только народные. Пели Есенина, Тухманова, Антонова; пользовался успехом у дачных ценителей-слушателей репертуар Ротару и Пугачевой; затягивали «Прощай, цыганка Сэра», «Звезда моя далекая», «Как упоительны в России вечера»…

Как только начиналась эстрада, выскакивала чертиком из табакерки та самая бабушка – враг субботних спевок…

Пару лет назад появилась на краю поселка неказистая хибарка, а в ней новая дачница – баба Лора, быстро получившая кличку баба Хлора.

Никто об этой старухе ничего не знал – даже вездесущие местные сплетники. Не прижилась бабка, своей не стала, да и сама не стремилась завести знакомства: соли ни у кого не одалживала, денег не занимала.

Поговаривали, не все в порядке у Хлоры с головой, потому как ну нельзя же ежедневно топать за водой к колодцу с марафетом на лице. Был бы еще марафет приличный! Громыхая пустыми ведрами на тачке, приближалась к скважине настоящая ведьма: вся сгорбленная кочергой, а морщинистое узкое лицо набелено, нарумянено. Через побелку темнеют пигментные пятна, жирная пунцовая помада забила складки старческих губ, глаза утонули в обвисших веках, синие стрелки нарисованы аж до висков. И ресницы – накладные, не иначе – топорщились неаккуратными пиками. Довершали безумный облик шляпка-таблетка с кокетливой вуалькой до бровей, модный в годы революции расклешенный черный плащ с безвкусной брошью на воротнике и роскошная дорогая трость красного дерева с ручкой в виде львиной головы.