Полная версия:

Кодекс чести морского офицера. Русский Императорский флот. Страницы истории, дух и дисциплина

Вспыхнула новая Русско-турецкая война в 1877 г. На Балканах восстали против турок все славянские народы. К сожалению, Россия еще не имела современного боевого флота на Черном море, а у Турции он уже был. Из-за отсутствия флота мы не имели возможности атаковать Босфор и сделать высадку в его районе, и нашей армии пришлось идти на Константинополь через Балканы. Было предложено послать Балтийский флот в Средиземное море для атаки Дарданелл, тем более что этот флот был современный и паровой, но, как всегда, Англия заняла угрожающее положение – и нам пришлось от этой мысли отказаться.

На Дунае турки имели 8 бронированных мониторов, а в Черном море у них была эскадра в 9 бронированных кораблей. Русские моряки создали на Дунае импровизированную флотилию и при помощи шестовых мин утопили два турецких монитора, а минами заграждения заблокировали остальные суда.

На Черном море наши моряки вооружили коммерческие пароходы и лихими действиями наносили удар за ударом по турецкому флоту. Лучше всех действовал пароход «Великий Князь Константин», которым командовал лейтенант С. О. Макаров (будущий адмирал). Он взорвал два турецких броненосца и привел к бездействию весь турецкий флот, за что был произведен в капитаны 2-го ранга и зачислен флигель-адъютантом Его Величества.

Великий Князь Константин Николаевич

Когда наши войска подошли к Константинополю, Англия образовала коалицию и к ней примкнули Германия и Австрия. Английский флот вошел в Мраморное море.

Россия была принуждена остановить наступление и заключить мир.

* * *В 1881 г. на престол вступил Александр III. Молодой Император поставил себе целью создать сильные флоты и в Балтийском, и в Черном море. К концу его царствования Русский флот по величине стоял на третьем месте среди флотов мира, уступая только Англии и Франции. В его царствование войн не было.

В 1894 г. на престол взошел Николай II Александрович.

В это время на мировой арене появились два новых фактора: Германия начала усиленную постройку своего флота, и ее внимание было направлено на Ближний Восток через Балканы и Турцию, что скрещивало наши вековые интересы в смысле проливов, а на Дальнем Востоке пробудилась Япония и из сказочного государства мимозы и гейш начала принимать формы современной империи.

В 1896 г. вспыхнула война Японии с Китаем, результаты которой обострили взаимоотношения России с Японией. С этого момента Япония начала готовиться к войне с Россией. Единственное, что могло бы задержать выступление Японии против нас, – это увеличение нашего флота до двойного превосходства по сравнению с японским, то есть мы должны были на каждое судно, построенное Японией, отвечать постройкой двух судов, по типу и силе не уступавших им и даже превосходящих их в боевом отношении. Эта элементарная истина могла бы парализовать все желания Японии атаковать Россию. Наш Тихоокеанский флот обязан был быть на Дальнем Востоке начиная с 1901 г. в два раза сильнее японского.

В ночь с 26 на 27 января 1904 г. японцы без объявления войны атаковали наш флот. На японских минах взорвался броненосец «Петропавловск» и увлек за собой в пучину Желтого моря нашу гордость, известного во всем мире адмирала Степана Осиповича Макарова. Гибель Макарова японцы отпраздновали как величайшую победу: они прекрасно знали, какую ценность для Русского флота он представлял. Гибель эскадры около острова Цусима решила судьбу войны, после чего с Японией был заключен мир.

Для нашего флота японская война была катастрофой, так как он весь погиб на Дальнем Востоке. Но с 1906 г. началась новая эра воскресения флота. Были произведены некоторые коренные реформы в Морском министерстве, личный состав флота был омоложен, и старые адмиралы и капитаны были отправлены в отставку; был учрежден Морской Генеральный штаб, и при Николаевской морской академии создан Военно-морской отдел. Началась постройка новых судов и т. д., и т. д. Во главе Балтийского флота был поставлен молодой адмирал Н. О. Эссен (герой Порт-Артура). Благодаря его энергии, знанию и организационным способностям флот под его командованием возродился. Он сумел вдохнуть в молодежь уверенность в возможность одерживать победу, и весь личный состав от мала до велика принялся за интенсивную работу, которая к моменту начала Мировой войны дала блестящие результаты. В Черном море командующим флотом был назначен адмирал А. А. Эбергард. Он очень много сделал для подготовки флота к предстоящей войне.

В Европе Россия имела два главных военно-морских театра военных действий – Балтийский и Черноморский. Но первым нашим непосредственным врагом была Германия, а вторым – Турция. Германия обладала великолепнейшим флотом и конкурировала с Англией; нам с нашим маленьким Балтийским флотом мечтать об единоборстве с немцами не приходилось. Флоту была поставлена задача не допустить прорыва немцев в Финский и Рижский заливы. Это задание в течение 1914–1917 гг. он прекрасно выполнил при помощи мин заграждения. Как характеристику минной обороны мы позволим себе указать на следующий пример: немецкий шпионаж донес их командованию, что русские сосредоточили большое количество транспорта в Балтийском порту для погрузки войск и переброски их в тыл германской армии. Для взрыва транспорта из Киля был послан новенький дивизион миноносцев. При входе в Финский залив дивизион нарвался на минное заграждение, из 11 миноносцев 9 взорвалось на минах, один, подбитый, с трудом дошел до шведского берега и только один вернулся в Киль.

Балтийские корабли занимались не только обороной заливов. Их крейсера пробирались к немецким берегам и там ставили мины, на которых взорвалось немало германских боевых судов разных величин.

Балтийцы с гордостью могут сказать, что школа адмирала Эссена дала прекрасные результаты, во время Мировой войны Балтийский флот исполнил свой долг перед Родиной, и за все три года войны Андреевский флаг гордо развевался по всему Балтийскому морю.

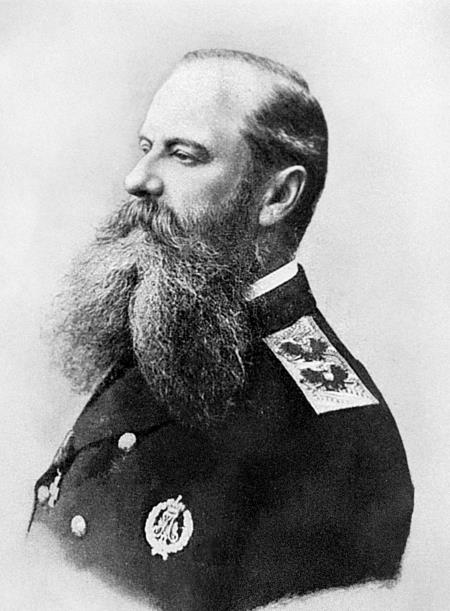

Адмирал С. О. Макаров

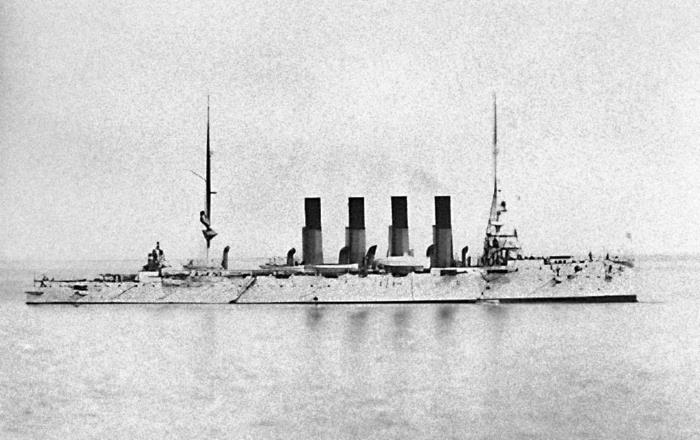

Крейсер «Варяг»

Черноморский театр военных действий носил иной характер, чем Балтийский. Черноморскому флоту ставилась задача захвата Босфора и позже Дарданелл. Открытие проливов с самого начала войны было бы большой победой над врагом, так как Черное море непосредственно связалось бы со Средиземным, доставка всех боевых припасов от союзников шла бы в черноморские порты, а оттуда по кратчайшему расстоянию посылалась бы на австро-германский фронт. Будь проливы в наших руках с начала войны, галицийского отступления из-за недостатка снарядов и патронов быть не могло.

Для выполнения поставленной задачи Черноморский флот должен был быть значительно сильнее флота противника, чтобы быть хозяином моря и чтобы под его прикрытием можно было произвести высадку десанта для занятия проливов и Константинополя. Для выполнения этой задачи в Николаеве были заложены 4 линейных корабля (дредноуты [5]) и быстроходные крейсера. Такая новая эскадра, бесспорно, обеспечила бы нам полное господство на море; но сроки готовности этих судов были очень отдаленные: суда поочередно должны были вступать в строй начиная с 1915 по 1919 г. К началу же войны флот остался в составе старой бригады броненосцев типа Русско-японской войны и двух легких крейсеров также старого типа.

Когда началась Балканская война, адмирал Эбергард забил тревогу, так как в случае осложнения политической обстановки могла вспыхнуть Мировая война, а тогда положение Черноморского флота будет критическим. Германия как союзник Турции никогда не оставит турецкий флот без присоединения к нему своих или австрийских современных кораблей, дабы захватить в свои руки господство на Черном море и не допустить высадки десанта для занятия Босфора и Константинополя.

Еще в начале 1913 г. адмирал Эбергард настаивал на усилении флота. Но Государственная дума не желала давать кредиты ни на покупку, ни на постройку кораблей за границей, а требовала, чтобы их строили в России. Принцип прекрасный, но мощность наших заводов не могла удовлетворить требования стратегии и дать корабли до конца 1913 г., дабы обеспечить нам господство на Черном море, а следовательно, гарантировать успех десантной высадки и захват с начала войны Босфора, Константинополя и Дарданелл. Борьба из-за кредитов затянулась, тем временем Турция купила себе один дредноут в Южной Америке (один из четырех, которые должны были купить мы).

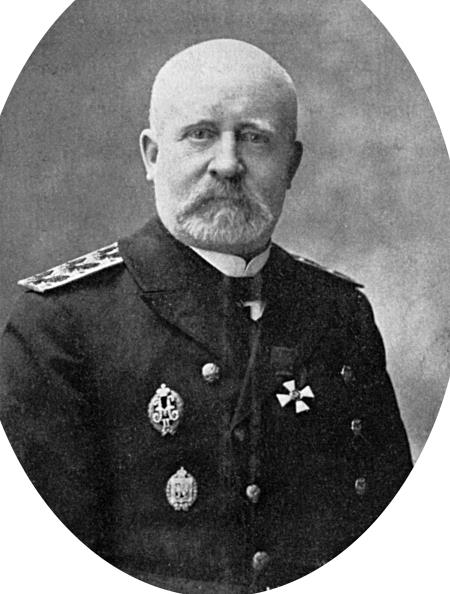

Адмирал Н. О. Эссен

В 1914 г. началась война. Германский крейсер-дредноут оказался в Константинополе совместно с быстроходным легким крейсером, а мы остались со старой бригадой тихоходов. Господство на море оказалось не в наших руках.

Летом 1916 г. адмирал Эбергард был заменен на посту командующего флотом молодым адмиралом Колчаком. Позволим себе беспристрастно сказать, что адмирал Эбергард вынес на своих плечах всю тяжесть двухгодичной войны, имея только бригаду стариков, дававших 14-узловую скорость, а его противник «Гебен» имел 28 узлов и тяжелую артиллерию, которая могла стрелять на дистанцию, на которую не могли стрелять наши старые броненосцы. «Гебен», обладая двойной скоростью хода, мог выбирать себе дистанцию и, держась за пределом нашей стрельбы, расстреливать наши броненосцы как на учении; но этого не случилось из-за мудрого руководства адмирала Эбергарда. Все два года войны адмирал высоко держал честь Андреевского флага и по справедливости заслужил всеобщее уважение.

Если бы Государственная дума не упрямилась, а дала кредиты и в 1913 г. были куплены 4 дредноута в Южной Америке, адмирал Эбергард провел бы десантную операцию осенью 1914 г. и проливы были бы в наших руках. Снабжение боевыми припасами от наших союзников потекло бы широкой рекой, и, конечно, галицийских отступлений 1915 г. не случилось бы. Не будь катастрофы в Галиции, ход всей войны был бы иной, и мы смело можем сказать, что события 1917 г. не имели бы места и Россия по сей день была бы великой и могучей.

Адмирал Колчак, сменивший адмирала Эбергарда, прибыл в Черное море, когда в составе флота находились уже дредноуты и наш флот был значительно сильнее флота противника. А. В. Колчак был блестящим и юношески пылким адмиралом, и лишь революция не позволила ему завершить захват проливов.

1917 г. все развалил. Началась «бескровная» революция, залившая потоками крови всю Россию и приведшая к позорному Брест-Литовскому миру. Российский Императорский флот перестал существовать.

А. И. Русин [6]

Государь Император Николай II и Русский Императорский флот [7]

Флот и Морское ведомство представляют отрасль государственного управления, в которой особенно ярко выявились качества Государя Императора Николая II: сердце, государственный ум и твердость в проведении поставленной цели.

После Цусимы все обрушилось на флот: пресса, общественное мнение и даже многие сухопутные военные. Мало кто сознавал, что в поражении нас японцами виновен не флот, а та революционная деятельность, которая стремилась подорвать патриотизм и национальные силы в борьбе с Японией.

Мало кто понимал, что Цусима представляет собою пример величайшего героизма командного и офицерского состава Русского Императорского флота. Люди отправлялись в бой без всякой надежды на успех, так как шли в бой частью на новых неиспытанных судах, с командою, состоявшей из новобранцев и призванных из запаса, не имевших не только никакого боевого опыта, но и необходимого практического обучения в стрельбе и маневрировании, а частью на непригодных к бою и совершенно устаревших разнотипных кораблях.

Адмирал Рожественский вел свою эскадру против всего японского флота, имевшего уже в течение полутора лет непрерывную боевую практику при постоянных встречах с нашим Тихоокеанским флотом.

А. И. Русин

Посылка этой эскадры была решена задолго до сдачи Порт-Артура, когда можно было рассчитывать на поддержку наших морских сил, находившихся в этом порту. Возвращать в Балтику эскадру адмирала Рожественского после падения Порт-Артура было недопустимо, так как это очень подняло бы дух в Японии и совершенно подорвало бы настроение в России.

Переход эскадры адмирала Рожественского из Балтийского моря к Цусиме в условиях военного времени является морским походом, еще не бывалым в истории флотов всего мира и никем не превзойденным до настоящего времени.

Поэтому Цусимой и переходом из Балтики эскадры адмирала Рожественского мы можем гордиться как величием духа, морскими познаниями и тренировкой русского моряка, сумевшего применить все это в крайне тяжелых условиях плавания.

Между тем издевательства и насмешки висели в воздухе.

Вот в этот период жизни (или, вернее, агонии) флота, когда многие молодые, энергичные офицеры стали стремиться покинуть морскую службу, чтобы уйти, как тогда говорили, из «цусимского ведомства», Государь Император Николай II стал вплотную к флоту, как бы на защиту несправедливо оскорбляемых и унижаемых: он часто посещал суда, Морской корпус, морские учреждения; надевал чаще, чем ранее, морскую форму и принял на себя руководство и непосредственное участие в работе по воссозданию флота после Русско-японской войны.

Быть может, по той же причине Государь Император назначил в то время морского офицера, флигель-адъютанта графа Гейдена начальником своей Военно-походной канцелярии. Через этого офицера Государь Император запрашивал нередко офицерский кружок в Санкт-Петербурге [8] по разным вопросам, освещенным опытом Японской войны.

Для изучения и разбора данных опыта Японской войны в Морском министерстве были учреждены комиссии по разным специальностям. Для той же цели в военных портах создались с разрешения начальства офицерские кружки, которые параллельно разбирали подобные же вопросы. В Санкт-Петербурге председателем такого кружка был лейтенант А. В. Колчак, а в Кронштадте капитан 2-го ранга П. П. Муравьев.

Ближайшими исполнителями воли Государя Императора по организации и воссозданию флота были морские министры: адмирал Бирилев, генерал-адъютант Диков, адмирал Воеводский и генерал-адъютант Григорович, которых Государь избирал с удивительным знанием людей и предвидением, какая именно деятельность требовалась в данный момент для воссоздания флота.

В первый период, когда требовалась быстрая, решительная ликвидация устарелых элементов как в судовом, так и в личном составе флота, адмирал Бирилев наилучше отвечал этой хирургической, молниеносной работе, как человек решительный, не боявшийся брать на себя ответственность. Через него же были намечены главные вехи по обороне побережья, воссозданию флота, были избраны молодые офицеры с боевым опытом, для занятия ответственных постов, в созидательной по флоту работе. В этом головокружительном труде адмирал Бирилев провел около полутора лет.

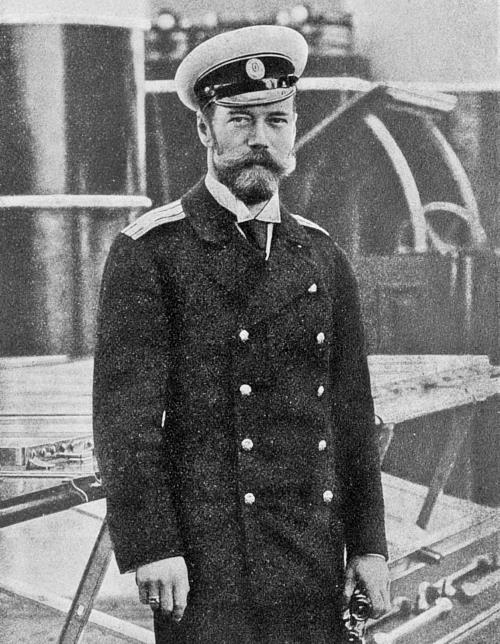

Император Николай II во флотской форме

Когда же потребовалась деятельность более спокойная и планомерная, Государь Император избрал на пост морского министра сначала генерал-адъютанта Дикова, а потом адмирала Воеводского. Характер деятельности обоих министров был схож – умеряющий, успокаивающий страсти и крикливую критику, возникшую после Японской войны, в период адмирала Бирилева, широко запрашивавшего молодых офицеров по разным животрепещущим вопросам.

Главным же сподвижником Государя Императора по воссозданию и управлению флотом и Морским ведомством является генерал-адъютант Григорович, продолживший работу, начатую в 1906 г. адмиралом Бирилевым, блестяще эту работу закончивший и представивший флот к боевой деятельности, на экзамен Мировой войны 1914–1917 гг.

Что же флот сделал в эту войну?

На это отвечу фразою одного почтенного генерала, который при встречах со мною сперва заметил: «Ведь наш флот ничего не сделал в Мировую войну?» Но увидав по выражению моего лица, что я потрясен его такими словами, генерал поспешно прибавил: «Нет, впрочем, флот позволил взять на фронт два корпуса». На это я возразил, что не два, а пять: Гвардейский, 1-й, 18-й, 20-й и 22-й, причем Гвардейский и 1-й были взяты сразу, еще до окончания всеобщей мобилизации, а три другие – по окончании мобилизации. Таким образом, столица и все побережье Балтийского моря, включая Финский, Рижский и Ботнический заливы, были совершенно оголены от войск, и вся защита легла на Балтийский флот. Личный состав этого флота достигал численности 50 000 человек, включая служащих в пяти военных портах; освобождалось же для отправки на фронт от 200 000 до 250 000 штыков отборных войск, войск, перед которыми, по словам известного военного профессора генерала Головина [9], германцы отступали при равной численности, хотя артиллерию и пулеметы имели более чем в двойном количестве, а патроны расходовали без всяких стеснений и экономии, не так, как мы. Против наших войск германцы переходили в наступление только тогда, когда численность их сил в полтора раза или более превышала нашу.

Мой почтенный генерал полагал, что если у нас не было с немцами боя вроде Ютландского [10], то, значит, наш флот ничего не делал и ничего не сделал во время войны.

Также, конечно, могли думать и думали все, еще менее сведущие в военных делах, чем мой генерал. Виновником этого несправедливого и грустного для флота мнения являюсь отчасти я, установивший по должности начальника Морского Генерального штаба столь строгую для прессы по всем статьям и сведениям о флоте цензуру, что даже морские офицеры мало знали помимо того, с чем сами непосредственно соприкасались. Но всякий, несмотря ни на какую цензуру, мог и должен был понимать, что наш длиннейший фронт – 2000 верст – упирался своими флангами в моря Балтийское и Черное, и неприятель эти фланги не беспокоил, никто их с моря не обходил и в тыл фронта не заходил.

Этим русские армии обязаны были исключительно Российскому флоту и его воссоздателю, Государю Императору Николаю II.

Когда наш правый фланг упирался в Рижский залив, то противник, чтобы оградить свой левый фланг от обхода морем, поставил вдоль берега Рижского залива 9-дюймовые орудия, протянул проволочное заграждение и нарыл окопы. Наш же правый фланг ничего не сооружал и ничего не предпринимал, уверенный, что наш Балтийский флот его защитит от всяких попыток германцев со стороны моря.

Эти упования всецело были оправданны. Только после революции, при Временном правительстве и Керенском, немцы шутя заняли Рижский залив и Моонзунд, когда озверелая солдатчина и матросня, перебив доблестное офицерство, покидала фронт и позиции. До революции же Императорский Балтийский флот стойко отбивал все попытки немцев овладеть Рижским заливом и Моонзундом. Только однажды германским миноносцам и крейсерам удалось прорваться через Ирбенский пролив в Рижский залив, но, пробыв там около двух суток, они его вновь очистили.

Оборона нами Рижского залива состояла в заграждении входа через Ирбенский пролив несколькими линиями мин, защищенных от вылавливания их неприятелем огнем орудий, поставленных на острове Эзель (со строящихся линейных крейсеров-дредноутов), и огнем с судов, вводимых в Рижский залив по мере углубления Моонзундского канала: сначала с миноносцев и канонерских лодок, затем с крейсера «Адмирал Макаров» и, наконец, с линейных кораблей «Слава» и «Цесаревич».

Шел длительный и упорный поединок: днем немцы вылавливали в Ирбенском проливе мины, начиная с внешних линий и отгоняя огнем своего флота наши суда, обстреливавшие германские тральщики. Ночью мы вновь минировали протраленное немцами пространство, часто под сосредоточенным огнем неприятеля, с большой вероятностью встречи с сорвавшимися минами, невидимыми за темнотой ночи. Для поддержки своих тральщиков немцы приходили все с большими и большими силами, и как-то нами было зарегистрировано присутствие 11 германских линейных кораблей-дредноутов в виду Ирбенского пролива.

Это непрерывное героическое минирование входа в Рижский залив, равно как таковое же героическое, непрерывное минирование Босфора, мало кому известны, и никто не поставит эти военные действия рядом с Ютландским боем английского и германского флотов, а между тем результаты наших морских операций в Рижском заливе и действия Балтийского и Черноморского флотов несравненно выше результатов Ютландского боя и боевых встреч германского и английского флотов в Северном море. Наш флот, защитив с моря фланги армии, не допустил неприятеля в тыл нашего фронта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Кононов Иван Анатольевич (1885–1959) – контр-адмирал (1919). Из дворян Войска Донского. Сын контр-адмирала А. А. Кононова (1856–1944). Окончил Морской корпус (1905), Штурманский офицерский класс (1909), Николаевскую морскую академию (1911). В 1917-м – командир строящегося крейсера «Адмирал Нахимов». С ноября 1917-го участвовал в Белом движении. Первоначально числился в распоряжении войскового атамана, затем – помощник командующего Донской армией по морской части, командующий Донской флотилией, начальник Военно-морского управления Донской армии (март – май 1919-го), начальник Речных сил Юга России (27 июня 1919 г.). В эмиграции жил в Югославии, затем во Франции. Здесь и далее примечания составителя. Примечания в оригинальных текстах оговариваются отдельно.

2

Публикуется по: Кононов И. А. Путь к Голгофе Русского флота (исторический очерк) и морские рассказы. Нью-Йорк, 1961. С. 75–95.

3

Первый колесный пароход Российского Императорского флота «Скорый» вошел в состав Балтийского флота в 1817 г. и служил до 1839 г.

4

В этот период Владивосток, основанный в 1860 г., еще не был полноценной военно-морской базой, поэтому обе эскадры были подготовлены к дальнему походу на Балтийском море.

5

«Дредноут» – британский линкор, вошедший в строй в 1906 г., родоначальник нового типа линейных кораблей, названного в его честь.

6

Русин Александр Иванович (1861–1956) – адмирал (1916). Окончил Морской корпус (1882), Николаевскую морскую академию (1888), Артиллерийский офицерский класс (1896). Начальник Николаевской морской академии и директор Морского корпуса (1909–1913). Начальник Главного Морского штаба (1913–1914), Морского Генерального штаба (1914–1917), Морского походного штаба Ставки Верховного главнокомандующего (1916–1917). После 1919 г. – в эмиграции. Один из создателей и председатель Всезарубежного объединения русских морских организаций. Скончался в Касабланке.

7

Публикуется по: С берегов Америки. Юбилейный исторический сборник Общества русских морских офицеров в Америке. 1923–1938. Нью-Йорк, 1939. С. 3–7.

8

В январе 1906 г. группа молодых морских офицеров во главе с лейтенантом А. В. Колчаком создала Петербургский военно-морской кружок, по инициативе которого был создан Морской Генеральный штаб – орган оперативного руководства флотом.

9

Головин Николай Николаевич (1875–1944) – генерал-лейтенант, ученый, исследователь и теоретик военной науки. С 1920 г. – в эмиграции. Жил во Франции. Автор многочисленных работ, изданных как в России, так и в эмиграции.

10

Ютландское сражение – крупнейшее морское сражение Первой мировой войны (31 мая – 1 июня 1916 г.) между германским и британским флотами в Северном море около датского полуострова Ютландия в проливе Скагеррак.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов