Полная версия:

Кодекс чести морского офицера. Русский Императорский флот. Страницы истории, дух и дисциплина

В 1725 г. великий создатель регулярного флота умер, и он пришел в упадок. Кредиты на его существование были доведены до минимума, и когда Россия вела войны с Турцией и Пруссией, флот не принимал в них участия.

Флот находился в «летаргическом сне» 37 лет, до восшествия на престол Екатерины II. Императрица энергично принялась за его воссоздание: флот воскрес, дух петровских времен вселился в его личный состав, и он снова сделался боеспособным и начал одерживать победу за победой.

Турция, подстрекаемая Францией, в 1768 г. объявила войну России. Императрица решила «поджечь Турцию с четырех сторон». Были посланы на юг три армии: одна на Кубань, другая в Крым и третья – к устью Днепра. В Кронштадте в срочном порядке готовились к посылке в Средиземное море две эскадры. В июле 1769 г. первая эскадра под командованием адмирала Спиридова, приняв на свои корабли десантный корпус, вышла по назначению. Только в феврале 1770 г. эскадра прибыла к берегам Мореи [Пелопоннеса] и, высадив десант, овладела турецкой крепостью Наварин. Под командою адмирала Эльфинстона (англичанина на русской службе) вторая эскадра в марте 1770 г. присоединилась к адмиралу Спиридову.

Главнокомандующим сухопутными и морскими силами против Турции в Средиземном море был назначен генерал А. Г. Орлов. Он поднял свой флаг на корабле «Три Иерарха». Его флаг-капитаном (начальником штаба) был блестящий офицер того времени Самуил Карлович Грейг (шотландец по происхождению), который одновременно являлся и командиром флагманского корабля.

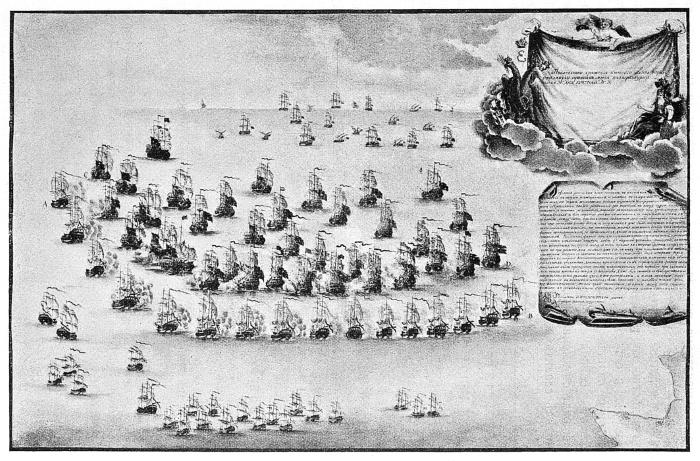

Орлов решил отыскать турецкий флот и уничтожить его, а поэтому пошел к Дарданеллам. Состав наших соединенных эскадр был таков: 9 кораблей, 3 фрегата и 5 более мелких судов.

23 июня турецкий флот был обнаружен вблизи Чесмы стоящим на якоре. Он был сильнее нашего и состоял из 16 кораблей, 6 фрегатов и около 60 мелких судов.

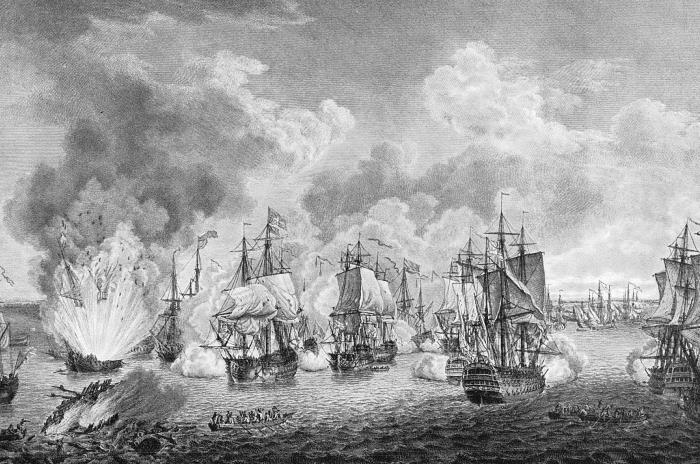

24 июня Орлов напал на противника. После жестокого боя турки обрубили свои якорные канаты и, пользуясь попутным ветром, отступили в глубь Чесменской бухты, под защиту береговых укреплений. После совещания Орлов приказал Грейгу взять 3 корабля и несколько брандеров и ночью атаковать турок. Неприятель не ожидал таких поспешных действий со стороны русских. Капитан Грейг ворвался в бухту, с близкой дистанции открыл огонь и пустил брандеры. В результате боя турецкий флот весь был сожжен. Турки потеряли 16 кораблей, 6 фрегатов, около 50 мелких судов, а 5 галер были нами захвачены в плен.

В этом бою русские потеряли только один корабль – «Евстафий», загоревшийся от горевшего турецкого корабля, пламя которого на него перебросилось.

Эта победа решила судьбу турецкого флота на Средиземном море, и наша эскадра без особого сопротивления заняла острова архипелага, установив блокаду Дарданелл.

В Черном море у России не было флота, так как мы не обладали его береговой полосой. Адмирал Алексей Сенявин был командирован на Дон, где в экстренном порядке построил несколько мелкосидящих кораблей и создал гребной флот.

В 1771 г. при помощи этого флота русская армия заняла крепость Керчь.

Турция после разгрома в Чесменской бухте принялась за постройку нового флота. В 1774 г. ее флот в составе 31 судна появился около Керчи. Адмирал А. Сенявин атаковал турок и после упорного боя одержал блестящую победу.

Турция, потерпев полное фиаско и в архипелаге, и на Черном море, принуждена была заключить мир (Кучук-Кайнарджирский). Он был подписан 10 июля 1774 г.

Россия получила все земельные пространства между реками Днестром и Бугом, а Крым был объявлен независимым от Турции. Параллельно с этим Россия получила свободу плавания через проливы Босфор и Дарданеллы.

Право свободного прохода через проливы имело огромное значение для России, так как оно открывало вход в Средиземное море и для торгового, и военного флотов.

Турция не могла успокоиться и в 1782 г. подняла против России крымского хана и послала ему на подмогу свои войска. Вся эта затея кончилась для них катастрофой: турецкие войска были разбиты, а Крым был присоединен к России. В Севастополе началась постройка главной базы для Черноморского флота.

Генерал-губернатором Тавриды был назначен князь Потемкин. Он энергично занялся постройкой флота, и уже в 1787 г., когда Императрица посетила Крым, на Севастопольском рейде стояло 48 боевых кораблей.

Чесменское сражение.

Гравюра В. Ватса по картине Р. Патона

Создание флота на Черном море и захват Крыма вызвали в Англии большое недовольство против России, и коварный Альбион, заручившись поддержкой Пруссии, заставил Турцию предъявить России своего рода ультиматум и потребовать:

1) возврата Крыма;

2) отказа от протектората над Грузией;

3) аннулирования Кучук-Кайнарджирского мирного договора.

Вслед за ультиматумом Турция объявила войну России. Турки 1 октября высадили десант на Кинбурнской косе, но были молниеносно атакованы генералом А. В. Суворовым и при поддержке гребной флотилии разбиты наголову.

В мае 1788 г. турки в составе 10 кораблей, 6 фрегатов и 47 галер подошли к Днепровскому лиману и пробовали его атаковать, но благодаря лихой атаке нашей гребной флотилии, потеряв 7 кораблей и 4 фрегата, принуждены были покинуть лиман.

В конце июня наша эскадра в составе 7 кораблей и 10 фрегатов вышла из Севастополя в море на поиски турецкого флота. Эскадрой командовал адмирал Войнович, а ее авангардом – коммодор Ф. Ф. Ушаков.

3 июля 1788 г. эскадра встретила турок в составе 17 кораблей и 8 фрегатов. Ушаков со своими фрегатами атаковал головные корабли и привел их в полное расстройство, после чего они, пользуясь попутным ветром, бежали и скрылись в Босфоре.

В декабре русскими войсками были заняты крепости Очаков и Гаджибей, где впоследствии возникли город и порт Одесса.

Турция решила сделать новую высадку войск в крупных масштабах и захватить Крым. В то время русской эскадрой командовал адмирал Ушаков, имевший только 5 кораблей и 10 фрегатов. Турки подошли к Керченскому проливу с 10 кораблями и 8 фрегатами. 8 июля 1790 г. турки были атакованы Ушаковым и в полном беспорядке бежали в море по направлению к Босфору.

Адмирал Ушаков 28 августа со своей маленькой эскадрой встретил около Гаджибея (Одесса) турок в составе 14 кораблей и 8 фрегатов. Ушаков стремительно напал на неприятеля и ловким тактическим маневром нанес жестокое поражение туркам (турки потеряли 7 кораблей), которые бежали к Босфору.

Этими двумя победами над турецкими эскадрами адмирал Ушаков расстроил все планы неприятеля, и турецкая армия не была высажена в Крыму.

Несмотря на ряд неудач, Турция, подстрекаемая Англией, решила снова попытаться разгромить русскую эскадру и захватить господство над морем. В 1791 г. ими была собрана новая эскадра в 17 кораблей и 18 фрегатов, которой было приказано найти Русский флот и его уничтожить.

У адмирала Ушакова было только 6 кораблей и 12 фрегатов. Ушаков обнаружил 31 июля 1791 г. около мыса Калиакрия идущий турецкий флот в вышеуказанном составе. Ни минуты не колеблясь, адмирал атаковал турок и разбил их.

После этой блестящей победы Турция была принуждена капитулировать, и по заключенному миру в Яссах она навсегда отказалась от Крыма и принуждена была подтвердить Кучук-Кайнарджирский договор.

Итак, в блестящее царствование Екатерины Великой Россия наконец вышла на берега Черного моря, получила ряд незамерзающих портов и свободный выход из Черного в Средиземное море.

Адмирал Ф. Ф. Ушаков

Сражение у мыса Калиакрия. Акварель XVIII века

Англия, обеспокоенная победами России, а в особенности беспрерывным ростом ее могущества на море, в 1788 г. вступила в переговоры со шведским королем Густавом III и настаивала, чтобы король, пользуясь отвлечением главных сил России на юге для войны с турками, нанес решительный удар на севере. Для этой цели Англия предложила Швеции большие денежные ссуды. Густав III соблазнился предложением Англии и предъявил России ультиматум, который требовал возврата Турции Крыма, а Швеции – всех провинций, завоеванных Петром I и Елизаветой Петровной, и уплаты Швеции контрибуции. Совершенно понятно, что Императрица Екатерина II отвергла все пункты, предъявленные ей Густавом III.

План короля был очень прост: разбить корабельный флот противника, после чего высадить десант численностью 30 000 человек около Ораниенбаума и, пользуясь тем, что в С.-Петербурге не было никаких войск, захватить столицу и принудить Россию капитулировать.

Действительно, положение России было тяжелое. В Кронштадте было только 12 кораблей, готовых к отплытию в Средиземное море. Кроме этого, в Кронштадте было около 30 старых кораблей устаревшего типа, но они не имели ни офицеров, ни команды.

Для спасения положения командующим Балтийским флотом был назначен герой Чесменской победы – адмирал С. К. Грейг. Благодаря его огромной энергии флот стал вполне боеспособным. В июле Грейг вышел в море, где около острова Гогланда встретил шведский флот, состоявший из 16 кораблей и 7 фрегатов, который был им немедленно атакован. Шведский флагманский корабль с адмиралом Карлом Вахтмейстером был нами захвачен в плен. Шведы бежали в Свеаборг, где укрылись под защиту крепостной артиллерии. Адмирал Грейг их преследовал и плотно заблокировал. Он разработал план высадки десанта для штурма Свеаборга и для уничтожения флота противника, но, к великому сожалению, простудился, заболел и скончался. Его сменил адмирал Чичагов, по своим боевым талантам очень сильно уступавший предшественнику. Он сразу отказался от мысли штурмовать Свеаборг, снял блокаду порта и ушел в Кронштадт, шведский флот воспользовался снятием блокады и ушел в Стокгольм.

С весны 1789 г. никаких боевых действий не было. 15 июля Русский флот столкнулся со шведским и произошло сражение около острова Эланда.

Русский галерный флот 13 августа под командованием принца Нассау-Зигена на Роченсальмском рейде атаковал и наголову разбил шведов.

Густав III решил в 1790 г. собрать все свои силы, дабы разгромить Русский флот и нанести сокрушительный удар России. В его распоряжении к весне оказалось 40 судов и 350 галер и разных мелких гребных судов.

В Ревеле зимовала русская эскадра под командованием адмирала Чичагова в составе 10 кораблей и 5 фрегатов. 2 мая шведская эскадра из 22 кораблей и 10 фрегатов атаковала наши суда. Адмирал поставил на якорь все свои корабли вдоль берега и, когда шведы подошли близко, открыл огонь по неприятелю. Шведы принуждены были отойти, причем один их корабль был взят в плен. Наши потери были ничтожны.

После исправления повреждений, полученных в бою, шведы пошли по направлению к Кронштадту, оставив в тылу эскадру адмирала Чичагова, но тот не торопился преследовать неприятеля и дал ему возможность дойти почти до Кронштадта.

В Кронштадте спешно готовилась к выходу в море эскадра адмирала А. И. Круза (17 кораблей и 4 фрегата). Адмирал вышел навстречу неприятелю и около мыса Стирсуддена атаковал шведов 23 мая. Бой с перерывами продолжался три дня. Несмотря на преимущество в численности кораблей, шведы были принуждены покинуть поле битвы и отступить к Выборгской бухте. Адмирал Круз последовал за ними и заблокировал неприятеля в бухте. К концу мая эскадра адмирала Чичагова подошла к Выборгской бухте и приняла участие в блокаде. Чичагов, как старший, вступил в общее командование флотом, но шведы прорвали блокаду. Во время прорыва произошел жестокий бой, стоивший шведам потери 7 кораблей. Прорвавшийся флот пошел в Свеаборг и спрятался в бухте под защиту крепостной артиллерии, где Русский флот снова его заблокировал.

После неудачной попытки шведского флота уничтожить русские морские силы на Балтийском море Швеция решила заключить мир с Россией, который и был подписан 3 августа 1790 г.

* * *Англия была очень встревожена нашими победами и на юге, и на севере, а главное, ее беспокоил рост нашего флота, который одерживал одну победу за другой, поэтому она склоняла Пруссию к совместному выступлению против России.

В это время Французская революция встревожила всю Европу. Тогда была образована коалиция против Франции, к которой решила примкнуть Императрица Екатерина II. Из Кронштадта была послана эскадра адмирала [М. К.] Макарова. Она должна была совместно с английским флотом действовать против Франции. Когда наша эскадра прибыла в Англию, там на некоторых судах произошли беспорядки как отзвук Французской революции. Блестящая дисциплина русской эскадры, стоящей на якоре в английских портах, дала возможность британским адмиралам опереться на нее как на моральную поддержку для подавления бунта на кораблях. Адмиралу Макарову вместо действий против Франции пришлось помогать англичанам поддерживать порядок в их флоте. Король Англии обратился к Императрице и попросил оставить эскадру адмирала Макарова на долгий срок в английских водах с целью обеспечить поддержание дисциплины на английских кораблях. Адмирал Макаров пробыл в Англии два года.

В 1796 г. на престол вступил Император Павел I. Политическая обстановка в Европе заставила его войти в состав коалиции против Франции, несмотря на то что он лично этого не желал. Ему пришлось послать армию Суворова в Италию, а эскадру адмирала Ушакова – в Средиземное море. В Босфоре к Ушакову присоединилось несколько турецких кораблей согласно договору с Турцией.

Ушаков занял Ионические острова и очистил их от французских гарнизонов. Затем высадил десант на итальянском берегу под командой капитан-лейтенанта Белли, который своими энергичными действиями изгнал французов из Южной Италии.

В это время адмирал Ушаков получил от Императора повеление срочно изгнать французов с острова Мальта и занять его. (Император Павел был гроссмейстером Мальтийского рыцарского ордена.) Так как адмирал Ушаков действовал совместно с английским флотом, он держал союзника в курсе своих действий, дабы вести вместе операции против Франции, и о походе на Мальту поставил в известность англичан. Но Англия этому походу решительно воспротивилась.

Император Павел I был очень недоволен союзниками, не поддержавшими армию Суворова, и в особенности Англией, воспротивившейся его повелению занять Мальту. Он вышел из коалиции, отозвал Суворова с его армией и повелел Ушакову вернуться в Черное море.

* * *После вступления на престол Императора Александра I в 1801 г. русской эскадре снова пришлось действовать в Средиземном море. Учрежденная на Ионических островах республика (Республика Семи Островов) подверглась новому давлению со стороны Франции. Для поддержания этой республики была послана эскадра коммодора Алексея Грейга (сына героя Чесмы), а в 1804 г. из Кронштадта была направлена в Средиземное море эскадра адмирала Д. Сенявина. Адмирал был назначен главнокомандующим русскими силами. Состав сил, подчиненных адмиралу, был следующий: 4 корабля Грейга, десантный корпус генерала Ласси и 5 кораблей Сенявина. Первым действием Сенявина было занятие Далматинского побережья, для чего он высадил десант, и генерал Ласси разбил французского маршала Мармона с его корпусом численностью 20 000 человек. Прекрасная бухта Бока-Которская была занята русскими.

В это время Турция перешла на сторону Франции, заключив с нею союз. Адмирал Сенявин перенес свои действия в район Дарданелл. Подойдя к острову Тенедос, он встретил английскую эскадру адмирала Дукверта, возвращавшуюся после неудачной атаки на Дарданеллы. Сенявин предложил англичанам совместно с ним снова атаковать Дарданеллы, но Дукворт отказался, заявив, что он идет на Мальту (которую тем временем уже заняли англичане и создали там прекрасную базу посреди Средиземного моря) исправлять полученные им повреждения во время боя под Дарданеллами. Адмиралу Сенявину оставалось рассчитывать только на свои силы. Он занял остров Тенедос и установил блокаду пролива.

10 мая 1807 г. турецкий флот попытался выйти из Дарданелл, но был атакован адмиралом Сенявиным. Турки потеряли два корабля и скрылись в проливе.

На Черном море действовала эскадра адмирала Пустошкина, но турки не покидали Босфора. Русский флот штурмовал крепость Анапу и занял ее. На этом и были закончены его действия.

Осенью 1807 г. Император Александр I после Тильзитского мира повелел адмиралу Сенявину покинуть турецкие острова и с эскадрой вернуться в Кронштадт.

В это время произошел разрыв между Англией и Россией, поэтому положение адмирала Сенявина стало очень тяжелым, так как для исполнения Высочайшего повеления он должен был пройти у берегов Англии и неминуемо столкнуться с английским флотом.

Пройдя благополучно Гибралтарский пролив, Сенявин очутился в океане и полагал обогнуть Англию, углубившись далеко в океан, но его расчеты были уничтожены сильнейшим штормом, который свирепствовал три недели. Шторм загнал адмирала и его эскадру в Лиссабон, но, к великому сожалению, этот город был атакован английскими войсками, а их флот заблокировал порт, и Сенявин оказался в мышеловке. Положение оказалось критическим, так как адмиралу надо было решить вопрос, выйти ли в море и вступить в бой с англичанами, флот которых во много раз превосходил русскую эскадру, или сжечь свои корабли. Не желая сделать ни то ни другое, он решился на хитрость и вступил в переговоры с адмиралом Китоном, в результате которых был подписан договор, по которому русская эскадра переходит в Портсмут под своим Андреевским флагом. По прибытии в Портсмут офицеры и команда должны были быть за счет Англии перевезены в Россию, а корабли – сданы на хранение в том виде, в котором она их получит. Следует сказать, что англичане в точности выполнили этот договор.

К сожалению, Император Александр I недооценивал роль флота и не последовал примеру Петра I и своей бабки Екатерины II и во время его царствования флот был сведен почти на нет. Во всех войнах его роль была минимальной, что дорого обошлось России. Во время войны со шведами 1808–1809 гг. русская армия совершила легендарный поход по льду через Ботнический залив и атаковала Швецию, что, конечно, стоило России огромных жертв.

В Отечественную войну 1812 г. были только мелкие выступления речных флотилий. Эскадра адмирала Макарова, бывшая в Англии совместно с английским флотом, принимала участие в блокаде французских портов. Этим роль флота в царствование Императора Александра I и была ограниченна.

* * *В 1825 г. вступил на престол Император Николай I. Он в противоположность своему брату понимал роль флота для России: он энергично начал «воскрешать» флот, открывая большие кредиты на его постройку.

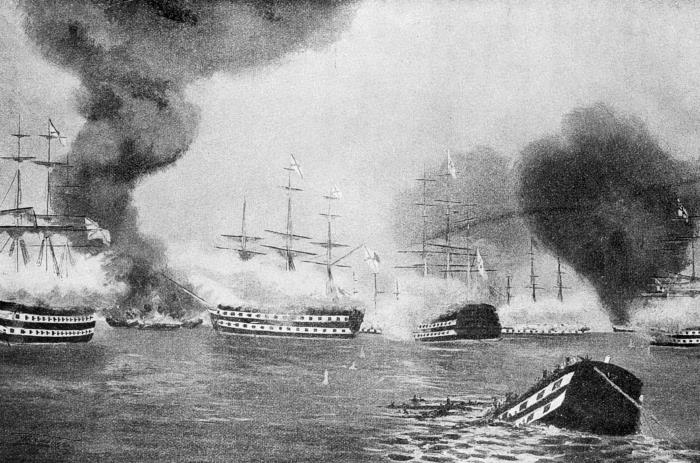

П. И. Белавенец. Наваринский бой

В 1827 г. Россия, Англия и Франция образовали коалицию для защиты греков от зверств турок. Было решено, что каждая держава пошлет к берегам Греции по 3 корабля и 3 фрегата. Турецкий флот был сосредоточен в бухте Наварин. Он состоял из 7 кораблей, 17 фрегатов и 26 корветов. Союзной эскадрой командовал английский адмирал Кодрингтон, а русской – адмирал граф Гейден. Его флагманским кораблем был «Азов».

8 октября 1827 г. союзный флот вошел в Наваринскую бухту и встал на якорь против турецких судов. После жестокого боя весь турецкий флот был уничтожен. Ни одно союзное судно не было потоплено. Наши потери были около 200 человек. Эскадра адмирала Гейдена была усилена присылкой 4 кораблей и 3 фрегатов. Получив подкрепление, граф Гейден пошел к Дарданеллам, где установил блокаду.

В Черном море нашим флотом командовал адмирал Алексей Грейг. Он бомбардировал берега Турции и занял Варну. Турецкий флот боялся выходить в море и держался около Босфора.

Война окончилась Адрианопольским миром, по которому Греция была освобождена, Молдавия и Валахия получили автономное управление, а все коммерческие суда – право свободного плавания через Босфор и Дарданеллы.

В 1833 г. египетский паша Мохомед-Али под давлением Франции объявил войну Турции. Турецкий султан обратился к Императору Николаю I, прося оказать ему помощь. Россия воспользовалась этим случаем и решила поддержать Турцию. Наша эскадра в 46 судов и с десантом численностью 12 000 человек прибыла в Босфор. Узнав об этом, паша Мохомед-Али капитулировал и заключил с Турцией мир. Эта быстрая поддержка Турции дала России прекрасные плоды. Был заключен договор, по которому Турция обязалась:

1) открыть проливы для военного и коммерческого Русского флота;

2) закрыть проливы по первому требованию России и не допускать проход в Черное море военных судов других наций.

Итак, наконец Россия по Ункяр-Искелесийскому договору (26 апреля 1833 г.) получила право свободного прохода через Босфор и Дарданеллы не только для своего коммерческого флота, но и для военного.

* * *Адмирал М. П. Лазарев был назначен командующим Черноморским флотом. Он как человек умный и энергичный создал в Черном море новую школу моряков. Под его начальством флот стал большой силой.

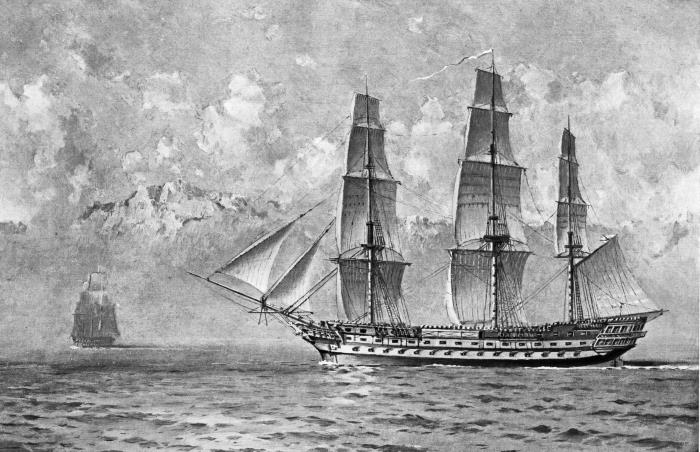

Техническая отсталость России и ее флота, в частности в царствование Императора Николая I, дорого обошлась нашей Родине. Во всей Европе паровой двигатель начал завоевывать прочное положение, и все флоты интенсивно ставили паровые машины на военные корабли. У нас же этот двигатель появился в виде экспериментального типа [3], а линейный флот по-прежнему оставался парусным, а не паровым. Такая отсталость понижала коэффициент боеспособности кораблей минимум в два, а может быть, и в три раза.

А. В. Ганзен. Линейный корабль «Императрица Мария» под парусами

Именно тогда Англия решила, что настал решительный момент для нанесения России удара на юге, так как, имея паровой флот, она легко может уничтожить парусный русский и снова закрыть проливы для России. Англия в союзе с Францией заставили Турцию объявить войну России. Англо-французский флот прошел через Дарданеллы и встал на якорь против Константинополя. 14 сентября 1853 г. Турция объявила войну России.

Турецкая эскадра из 7 фрегатов и 2 пароходов стояла на Синопском рейде под прикрытием береговых батарей. 18 ноября наша эскадра под командой адмирала П. С. Нахимова (6 кораблей и 2 фрегата) вошла на рейд и встала против турецкой эскадры. Произошел бой, во время которого все турецкие корабли были уничтожены, а береговые батареи приведены к молчанию. Лишь два парохода прорвались и ушли в Константинополь. Казалось, что эта победа принудит Турцию заключить мир, но для поддержки ее англо-французский флот вошел в Черное море.

Союзный флот состоял из современных парусно-паровых кораблей, с которыми наш чисто парусный линейный флот вести бой уже не мог. С октября 1854 г. началась героическая защита Севастополя, длившаяся 11 месяцев. При защите крепости пали героями адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. Война была проиграна Россией, и был подписан мир в Париже, по которому мы обязались не иметь флота на Черном море, и проливы опять были закрыты для России.

* * *В царствование Императора Александра II во главе Морского министерства был поставлен Великий Князь Константин Николаевич. Это был один из образованнейших людей того времени. Он с присущей ему энергией приступил к переформированию министерства и созданию современного парового флота. В срочном порядке строились в Балтийском море боевые суда: 10 броненосных кораблей, 17 паровых фрегатов и 25 канонерских лодок. Корабли посылались в кругосветное плавание для практики личного состава. Выдающимися адмиралами того времени были Лихачев, Попов и Бутаков.

Адмирал П. С. Нахимов

В 1863 г. польское восстание было направлено против России. Англия и Франция, конечно, оказались на стороне восставших и заняли угрожающее положение по отношению к России.

В это время вспыхнула гражданская война в Северной Америке. Англия, конечно, была на стороне южан, так как сама торговала неграми, а главное, ей хотелось уничтожить большой торговый флот, которым обладали северяне.

Россия воспользовалась этой войной и решила поддержать северян и тем нанести косвенный удар по Англии. Были секретно подготовлены две эскадры – одна в Кронштадте, а другая во Владивостоке [4]. Первой командовал адмирал Лесовский, а второй – адмирал Попов. Эскадры одновременно появились у берегов Америки (в конце октября): одна в Сан-Франциско, а другая в Нью-Йорке. Они угрожали английской морской торговле. Англия прекрасно учла создавшееся положение и резко изменила политику. Россия блестяще одержала победу в той «холодной войне» благодаря умелому использованию морской силы.

Во время Франко-прусской войны и тревожного положения в Европе в 1871 г. Россия решила уничтожить унизительный для нее Парижский трактат (1856), запрещающий ей иметь флот на Черном море, чтобы приступить к постройке флота на черноморских верфях.