скачать книгу бесплатно

В западной Европе в период с начала XI до конца XII вв. одежда по-прежнему сохраняла свои традиционные формы. Изменялись лишь материя и украшения по мере совершенствования соответствующих ремесел. Народное творчество было слишком связано классическими канонами и влиянием духовенства, чтобы полностью выразить присущую ему внутреннюю силу в конкретных видах искусства. Лишь когда народ осознал равноправность церковной и светской власти и прав личности, ему удалось реализовать пробудившееся стремление к самобытному творчеству.

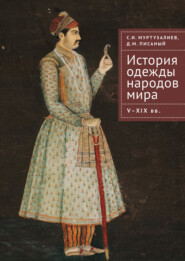

Рис. 19. Одежда мужчин конца ХІІ в.

После того, как Фридрих I в 1177 г. заставил папу Александра III признать равенство церковной и светской власти, народ проникся чувством духовной независимости, без которого невозможно самостоятельное творчество. В ходе последовавшей затем борьбы за полное освобождение светской власти от папства, которую возглавил Фридрих II, у граждан появилась возможность объединиться в самостоятельное третье сословие и занять подобающее место наряду с духовенством и рыцарством. Новому сословию не сразу удалось преодолеть преграды, которые чинили ему остальные. Однако оно имело немало возможностей для того, чтобы заставить рыцарство считаться с собой и таким образом ускорить взаимное сближение, а также самому подготовиться к самостоятельной деятельности и вступить в состязание с духовенством и монополизированной последним области знаний и искусств. Уже в конце XII в. наряду с господствовавшим романским стилем появился отличный от него готический стиль.

Возникший в Северной Франции, он проявился в трансформации тяжелых традиционных форм в более легкие и свободные, которые вскоре вытеснили прежние. Новый стиль проявился вначале в церковной архитектуре, но, будучи детищем народного творчества, вскоре заявил о себе и в остальных сферах искусства и ремесел, например в формах утвари и покрое одежды.

Рис. 20. Мужские кафтаны и плащи

Последний, впрочем, изменялся очень медленно, поскольку в одежде, зависевшей от личных вкусов, предпочитали придерживаться привычных старинных фасонов и неохотно меняли их на новые. Забегая вперед, укажем, что вплоть до конца XIV в. одежда сохраняла характерные элементы древнеримского происхождения, что видно по ее изображениям на рисунках рукописей и других памятников того времени. К концу XII в. мужская одежда состояла из очень узких, плотно облегавших ноги штанов (известных римлянам еще в V в.) и туникообразной рубашки. Верхняя одежда представляла собой кафтан с короткими или длинными узкими рукавами и плащ, похожий на римский (рис. 21). Рубашка была, как правило, полотняная, как и у римлян, с короткими рукавами, кафтан – из шерстяной или шелковой материи, плащ обычно шился из шерстяной ткани украшался, как и кафтан, дорогими каймами. Было принято носить кафтан, состоявший из двух разноцветных половинок.

Рис. 21. Мужские рубахи

Кроме шелковых тканей, изготовлявшихся на Востоке, в Сицилии и Испании, использовали не менее дорогие, преимущественно одноцветные сукна, производством которых славились Нидерланды, но чаще всего – льняные ткани. Обычай носить одежду из двух половин разного цвета, в соответствии с цветами гербов, перешел от высшего дворянства к богатым горожанам, которые в расцветке руководствовались уже не требованиями геральдики, а собственным вкусом. Украшения получили более самостоятельное значение, т. е. из фурнитуры сами по себе превратились в драгоценные вещи. Главным образом это были перстни, головные обручи, украшенные драгоценными камнями пояса, шейные цепочки и пряжки к плащам.

Рис. 22. Одежда странствующих артистов

Не только в указанный период, но даже до середины XIII в. оставался в силе древнеримский обычай ходить с непокрытой головой. Однако со временем для высших классов выходить из дому только с покрытой головой становится правилом приличия. Поэтому к существовавшим и прежде круглым шапкам прибавились различные богато отделанные головные уборы в виде колпаков, отороченных мехом шапок и островерхих шляп из мягкой и твердой материи, иногда с завернутыми полями.

Рис. 23. Полотняная рубашка

Рис. 24. Платье с длинным шлейфом

Из шляп самыми любимыми были так называемые «английские», украшенные перьями. К принадлежностям мужского наряда относились головные обручи – металлические, украшенные драгоценными камнями, или вышитые, их носили только молодые люди; а также небольшие, красиво отделанные кармашки или сумки, подвешивавшиеся к поясу, и перчатки, обычно из толстой кожи и с раструбами. Перчатками вначале пользовались только на охоте или в дороге.

Женская одежда, как и мужская, состояла из полотняной рубашки, надевавшегося поверх нее платья и накидки (рис. 23). Напоминая древнеримскую, она отличалась от нее некоторыми деталями, что объясняется присущей женскому полу склонностью ко всем нововведениям, касающимся внешности. Эти отличия к концу XII в. заключались в уменьшении объема верхней одежды и в изменении формы ее рукавов. Верхняя одежда постоянно сужалась, в результате чего ее верхняя часть стала плотно облегать тело, отчетливо обрисовывая его формы. На боках делались разрезы, которые стягивались шнуровкой. Простые рукава превратились в широкие висячие, которые или расширялись от плеча, или обтягивали руку до самой кисти, заканчиваясь широким раструбом. Длина платья увеличилась настолько, что его подол волочился сзади длинным шлейфом (рис. 24). Эта мода, против которой протестовало духовенство на соборе в 1195 году, вскоре уступила место другой.

Гораздо дольше сохранились формы древнеримской одежды в церемониальном царском одеянии. Многочисленные изменения затронули только украшения, а также отделку и форму таких принадлежностей, как корона, скипетр и пр. Само одеяние сохранилось в своем первоначальном виде, полностью сходном с облачением древнеримских императоров. Оно состояло из длинной и широкой белой туники, подпоясанной драгоценным поясом, и пурпурной мантии (рис. 25).

Рис. 25. Наряд короля

В Англии с воцарением Вильгельма Завоевателя (1066–1087 гг.) все больше укоренялись французские обычаи и одежда. Еще на самом древнем памятнике этой эпохи, так называемых «байеских обоях», в вышитом на них супругой Вильгельма, Матильдой Фландрской, изображении завоевания Англии, имеющем 212 футов длины, одежда и вооружение англичан во всем сходны с французскими, изображенными на памятниках, современных этому произведению. Сохранились и другие свидетельства сходства одежды, указывающие в то же время и на то обстоятельство, что в Англии вплоть до XIII в. французское влияние и обычаи приживались несколько медленнее, чем в Германии. В искусстве вышивки одежды англичане были искуснее французов. Так, в XI в. французы и норманны поражались роскошно вышитым одеяниям британских рыцарей; по их признанию, английские женщины были первыми среди других в том искусстве. Этот вид вышивания, судя по сходству английских изображений даже середины XII в. с некоторыми французскими работами конца того же века, мог быть принесен из Англии во Францию. Кроме того, несмотря на медлительность, с которой англичане перенимали французские наряды, они при этом нередко вдавались в крайности.

Например, пришедшая к ним около 1066 г. мода на длинные верхние рукава, возникшая в XI в. среди женщин на материке, значительно изменилась; рукава стали расширять и удлинять. А когда в XII в. подобные изменения произошли и в остальной Европе, в Англии не только у женщин стали появляться такой длины рукава, которые надо было подбирать почти наполовину, но и мужчины высших сословий стали подражать прекрасному полу. Один поэт конца XII в., говоря об английских красавицах, ставит им в укор, что, в противоположность своим южным соседкам, они всячески стараются уменьшить румянец на лице, воздерживаются от пищи, чтобы казаться бледными, считая бледность цветом любящих сердец. У венценосных особ остались и теперь в употреблении прежние длинные одежды, доходившие до пят.

Глава 2

Одежда XIII–XIV вв

2.1. Особенности западноевропейского наряда XIII в.

Одним из нововведений во Франции еще до начала XII в. стало то, что возникла причудливая мода на башмаки с длинными носками (в историю они вошли под немецким названием «шнабельшу»). По этому поводу один строгий критик того времени говорит довольно резко: «Концы этих башмаков торчат вверх, точно змеиные хвосты или скорпион, качаются и завиты, точно рога у барана; такое извращение природы отвратительно. Мужчины волочат одежду, и рукава теперь такой длины и так широки, что закрывают кисти рук; одетые так, что люди не в состоянии ни шагнуть, ни работать. Спереди голова у этих щеголей выбрита, а сзади они отпускают волосы и припекают завитки горячими щипцами, как непотребные женщины; по всему этому видно, что подобно вонючим козлам им приятно валяться в омуте блуда».

Рис. 26. Филипп ІІ Август

Эта мода была, по-видимому, реакцией на всеобщее монашески-аскетическое направление предыдущей эпохи, отразившееся как в образе жизни, так и в одежде. Но с XII в. под облагораживающим влиянием изящных искусств наряды приобрели более естественный вид и стали больше соответствовать фигуре. Этим изменениям, происшедшим в царствование Людовика VII (между 1137 и 1180 гг.), Франция обязана возникновением французской национальной одежды. Именно с этого времени по поводу одежды стало возможным сказать, что «она скроена и сшита чисто на французский лад». Одновременно с изменением фасона наряда стали обращать больше внимания на качество материала и изящество внешней отделки. При этом короле, воспитанном в монашеских правилах и не любившем пышности, в одежде соблюдалась еще некоторая сдержанность.

Рис. 27. Наряды феодалов

Тем не менее, уже в его царствование стали щеголять золотыми вещами, меховыми одеждами, шелковыми и узорчатыми тканями и пр. Со смертью Людовика VII (в 1180 г.) страсть к роскоши, до этого сдерживаемая, еще больше усилилась и, охватив даже средние сословия, приняла такие опасные размеры, что ближайший преемник его, Филипп II Август (1180–1223 гг.), вынужден был запретить ношение такого рода украшений всему дворянству, за исключением высших чинов государства (рис. 26). Несмотря на запрещения, одежда у обоих полов в царствование этого короля стала еще роскошнее и богаче и в ней совершенно исчезли последние следы прежней тяжеловесности. Наряд мужчин знатных феодалов и богатых горожан вто время составляли: нижняя одежда с длинными, довольно узкими рукавами, доходившая только до икр, и подобная же верхняя одежда меньшей длины и с короткими рукавами. Та и другая обшивались по нижнему краю, у ворота и на рукавах. Затем надевался широкий пояс с украшениями, штаны из шелковой материи или из узорчатой ткани наподобие трико, вышитые башмаки или полусапожки, суконная или бархатная шапка и широкий плащ с изящной застежкой на груди.

Женский наряд, напротив, не считая длинной нижней одежды, состоял из тонкого платья с длинными узкими рукавами и более широкой верхней одежды с короткими, не очень широкими рукавами или совершенно без рукавов и несколько открытой на груди, так что из-под нее видна была богатая обшивка нижнего платья. К этому следует прибавить вышитый золотом пояс с висящим на нем кошельком, длинное покрывало, мантию, полусапожки. Волосы заплетались в длинные косы. Что касается обуви, то хотя после Людовика VII мода на башмаки с длинными носками не была совсем упразднена, длина носков значительно уменьшилась. Распространившийся с конца XII в. обычай брить бороду возник, по-видимому, во Франции.

При такой склонности к щегольству нарядами малейшее смягчение законов еще более усиливало страсть к роскоши и мотовству. Так, со смертью Филиппа и воцарением Людовика VIII (1223–1226 гг.) стремление к роскоши даже в среднем и низшем классах дворянства усилилось до такой степени, что многие дворяне за время его короткого царствования совершенно разорились. Чтобы препятствовать дальнейшему распространению этого зла, преемник его, Людовик IX Святой (1226–1270 гг.), в 1230 г. обнародовал подробное предписание об одежде, последствия которого ограничились тем, что снова вошли в моду длиннополые одежды и плащи с капюшонами.

Это придавало одежде того и другого пола более строгий, церковный отпечаток и довольно однообразный общий вид (рис. 27).

Сам король высказывал мнение, внушаемое ему личными убеждениями и характерной для него бережливостью, что, «дабы нравиться жене и заслуживать уважение сограждан, мужчина должен одеваться прилично». Этим он косвенно поощрял страсть к нарядам, хотя нельзя отрицать, что в продолжение его правления страсть к роскоши в некоторой степени сдерживалась, но есть указания современников, «что многие даже при дворе Людовика носили шелковые и бархатные одежды, превышавшие своей ценностью одежды самого короля», и что «многие гораздо более заботились о приобретении дорогих куньих шуб, нежели о спасении души».

В это же время при Карле Анжуйском (брат Людовика Святого, правил Неаполем и одно время Сицилией) роскошь стала распространяться в Италии. Приведем по этому поводу отрывок описания «Богатства» из «Поэмы о розе» Гильома де Лорриса, относящейся приблизительно к 1250 году: «Богатство было одето в пурпурное платье, и скажу вам не шутя, что не было равного ему во всем мире как по роскоши, так и по красоте, ни одно платье ему не было так к лицу. Оно все было обложено пурпуром, и на нем были вышиты изображения князей и королей. На шее оно завязывалось лентой, шитой золотом, весьма роскошной. Пояс был унизан по краям множеством блестящих дорогих камней. Пряжка была из дорогих камней, очень нарядная и крепкая. Всюду было золото, и вся ткань была густо обложена им. Под платьем у «Богатства» был золотой обруч, лучше которого, полагаю, никто не видал: он был из цельного золота. Только хороший счетчик мог бы счесть, сколько тут было камней. Никто не сумел бы определить цены всем этим камням, оправленным в золото. Гранаты, рубины и крупные сапфиры, перламутра до десяти унций. Но самый дорогой из них, карбункул, красовался спереди на платье». В другом месте поэт, говоря о «благоприличии» вообще, дает следующие наставления: «В одежде и нарядах соответствуй твоим доходам. Хорошее платье и красивые украшения располагают к нам людей. Платье заказывай искусному мастеру, чтобы полы были приличного покроя и рукава вшиты как следует. Старайся, чтоб у тебя были почаще новые полусапожки и башмаки со шнуровкой, и обрати внимание, чтобы они были впору. Таким образом, ты посрамишь завистников на каждом шагу. Пусть у тебя будут перчатки и кошелек шелковые. На платье носи пояс. И если ты не из богатых, то будь бережлива. Но одевайся как можешь лучше, чтобы не ударить лицом в грязь. Недорогой венок из цветов и диких роз доступны всякому, даже и небогатому. Не допускай на себе грязи, мой чаще руки, чисть зубы, держи ногти в чистоте и не слишком отращивай их. Расчесывай волосы, не натирай себя румянами, пуще же всего не делай никому глазки, ибо это свойственно разве только непотребным женщинам, у которых одно притворство и лукавство заменяют истинную любовь».

Рис. 28. Наряды знатных женщин

Постановления, изданные Людовиком IX для обуздания страсти к щегольству нарядами, после его смерти были сразу забыты, хотя преемники его, Филипп III (в 1270 г.) и Филипп IV Красивый (в 1285 и в 1294 гг.), созданием новых законов против роскоши пытались препятствовать распущенности. Вскоре после смерти Людовика мужчины заменили длиннополую нижнюю одежду прежней короткой, доходивший только до колен, и дали полную волю своей страсти к дорогим тканям, ценным мехам и дорогой обшивке золотом, камнями, жемчугом и т. п.

Следуя примеру мужчин, женщины теперь стремились вознаградить себя за перенесенные ими лишения: опять возникла почти совершенно забытая мода на башмаки с длинными носами. Этот род обуви, прозванный «пулен» в царствование Филиппа VI (быть может, по имени человека, который ввел эту моду), сохранился вплоть до конца XV в., несмотря на то что против него постоянно восставало духовенство. До какой степени в это время усилилась страсть к щегольству и мотовству, можно судить и по статьям обстоятельного регламента об одежде 1294 года, который, как и все предшествовавшие ему законоположения, не имел практически никакого успеха. Гражданам воспрещалось носить беличий и горностаевый меха, золотые украшения и дорогие камни, золотые обшивки с камнями или жемчугом, а женам их наряжаться в золотые и серебряные венцы. Духовным лицам, за исключением прелатов и высших духовных чинов, запрещено было носить упомянутые дорогие меха, кроме как в виде головного убора.

Герцогам, графам и баронам, обладавшим ежегодным доходом в шесть тысяч ливров, как и рыцарям, разрешалось ежегодно иметь по четыре одежды, их конюшим и оруженосцам – только по две, по столько же высшим духовным лицам, их подчиненным, секретарям, раздавателям милостыни и помощникам. Те, у кого было три тысячи ливров ежегодного дохода, должны были довольствоваться тремя одеждами в год, а у кого две тысячи – двумя. Молодым людям, незамужним и замужним женщинам позволялось иметь лишь по одной одежде. Замужним только в таком случае разрешалось иметь более одного платья, если у мужа был доход не менее двух тысяч ливров в год. По отношению к тканям закон этот определял, что даже самые знатные господа и дамы не должны покупать отрезы дороже восемнадцати сольдо, граждане – пятнадцати и шестнадцати, оруженосцы – шести и семи, а женщины – двенадцати сольдо. В случае неисполнения какого-либо из этих предписаний налагались значительные денежные взыскания, размер которых был определен в том же регламенте. Но, несмотря на эти запрещения, все одевались и носили украшения, какие им хотелось. Даже жены простых граждан имели наряды на горностаевом меху, поэтому все подобного рода постановления были, в сущности, поводом для налогов на роскошь.

Французские обычаи и наряды с начала XIII в. стали очень быстро распространяться в Англии. Интересен факт, что Филипп II во Франции и Ричард Львиное Сердце в Англии в 1190 г. обнародовали особые постановления об одежде, направленные главным образом против роскоши рыцарей. Им предписывалось в дальнейшем на плащах и воинской одежде не употреблять пурпура, беличьего меха, горностая и пр. Однако ни указы этих королей, ни всех последующих не оказали никакого воздействия. Несмотря на многократно повторяемые и вновь подтверждаемые предписания подобного рода, при бракосочетании в 1251 г. дочери Генриха III Английского с королем шотландским на это торжество явились тысячи английских рыцарей в шелковых одеждах, а на следующий день эти же рыцари щеголяли другими одеждами, тоже из дорогих материй. Вскоре и сами англичане стали вводить новые наряды, например, шляпы с павлиньими перьями, которые в короткое время приняты были в Германии и других странах.

К началу XIII в. висячие рукава были забыты и все платья получили вид безрукавной одежды, сходной по покрою с древнеримской туникой. Вскоре это нововведение проникло и в мужской наряд, и оба пола стали носить одежду совершенно одинаковую как в отношении материи и отделки, так и по покрою. Женская одежда при этом была гораздо длиннее мужской и при ходьбе подбиралась с боков (рис. 28).

Одежда без рукавов, на основе которой появилась похожая на нее одежда с рукавами, также принятая мужчинами, наравне со старинной туникой с рукавами стала основной частью наряда. Ее обычно носили без пояса, вероятно для того, чтобы скрыть слишком узкую нижнюю тунику. Популярные прежде красивые пояса были оставлены за ненадобностью, а если и надевались, то в качестве украшения. Прочие женские украшения не отличались от мужских и с упрощением отделки одежды получали самостоятельное значение. Одновременно с одеждой изменялись и головные уборы. Общепринятые с конца XII в. шапочки и тюрбанообразные повязки заменились уже в начале XIII в. красивыми беретами с меховой опушкой (рис. 28), платками, покрывалами, головными сетками и шляпами из павлиньих перьев. Замужние женщины, как и прежде, довольствовались длинным и широким платком, закутывая им голову и оборачивая концы вокруг шеи. Девушки и молодые женщины носили береты с двумя лентами, одну из которых повязывали вокруг лба, а другую вокруг щеки подбородка. Кроме того, по примеру молодых мужчин они носили металлические головные обручи и вышитые повязки. Подобные украшения стали особенно модными в начале XIII вв., когда принято было распускать волосы по плечам, а не зачесывать кверху.

Женская обувь сохранила прежнюю форму а недолговечная мода на остроконечные носки, принятая в XII в., быстро была окончательно забыта.

Женщины начали носить перчатки гораздо раньше мужчин и пользовались ими намного чаще. Модницы также носили небольшие красивые мешочки, а позднее и маленькие ручные зеркальца в деревянной или костяной резной оправе, которые подвешивали па шнурках к поясу.

Все эти отклонения от старинного покроя одежды возникли в среде знатного сословия, где и получили дальнейшее развитие.

Среднее сословие н чиновники сохранили одежду прежних фасонов, изготовленную из более грубых тканей.

Только с середины XIII в., когда горожане упрочили свое положение и достигли большего благосостояния благодаря ремесленной деятельности, у них пробудилось желание и стремление не уступать дворянам ни во внешней представительности, ни в одежде. Это стремление передалось от среднего сословия к чиновникам и даже зажиточным крестьянам и привело к значительному изменению в отношениях между этими классами.

2.2. Изменения одежды в середине XIV в.

Высшие сословия Франции и Англии не имели недостатка в разнообразных и дорогих материях для удовлетворения своей склонности к роскоши. Между тем ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям вплоть до переворота в середине XIV века. Несмотря на образование отдельных корпораций портных, сапожников и т. д., изменения как в мужском, так и в женском наряде первоначально ограничились лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда. Однако позже произошли более серьезные изменения.

Рис. 29. Наряды мужчин середины ХІV в.

В мужской одежде, состоявшей по-прежнему из рубашки, кафтана, штанов, плаща, головного убора и обуви, они коснулись прежде всего кафтана, который, сохраняя свой старинный покрой, постепенно укорачивался, пока не стал выше колен. Уменьшаясь в длину, он вместе с тем становился уже, поэтому для большего удобства при его надевании стали делать разрезы спереди и сзади, которые застегивались пуговицами или шнуровались (рис. 29).

Рис. 30. Плащи и накидки

Рукава иногда отходили от прежнего покроя и тогда были очень узкие, с разрезами, застегивавшимися на пуговицы, или очень широкие, нередко свисающие вниз (рис. 30). Капюшон, отдельный или пришитый к кафтану, сохранился, но его верхушка значительно удлинилась, а у отдельного капюшона с воротником края вырезывались зубчиками. Подобное украшение стало все более входить в моду, и скоро зубчиками начали обшивать не только подол кафтана, но и все швы и вырез ворота. Даже меховую опушку на одеждах, подбитых или отороченных мехом, отделывали наподобие зубчиков. По подолу и швам она также оформлялась зубчиками. Плащ оставался без изменений, но наряду с ним появились более короткие накидки, которые спереди застегивались на пуговицы по всей длине. Встречались также накидки, которые не застегивались на пряжку на правом плече, как обыкновенный короткий плащ, а были в этом месте наглухо зашиты, часто до середины предплечья, или же для большего удобства застегивались рядом пуговиц.

Рис. 31. Накидки с капющонами

Эти накидки делались иногда с большим откидным воротником или с капюшоном и тоже отделывались зубчиками. Вместо прежних раздельных штанин, крепившихся к поясу шнурками, появились штаны, придерживаемые вокруг талии продернутым поясом. Так как эти штаны охватывали вместе с ногой и ступню, то к ним для прочности и взамен обуви снизу подшивали кожаные подошвы.

Основной обувью оставались полусапоги, зашнуровывавшиеся спереди, и башмаки. Из головных уборов носили преимущественно капюшоны и жесткие шляпы, небольшие чашеобразные чепцы и простые накидки (рис. 31–32) появились позднее. Все головные уборы носились или по отдельности, или по два вместе; например, было модно поверх обычного капюшона надевать еще и шляпу.

Рис. 32. Верхняя одежда длиной до середины бедер

Изменение женской одежды происходило хотя и не так быстро, но все же заметно. Оно состояло преимущественно в суживании частей одежды, прикрывавших верхнюю часть туловища, так что лиф все искуснее обрисовывал формы тела. За изменением верхней части платья последовало изменение всей одежды. Как и в мужском костюме, перемена началась с того, что, не изменяя покроя одежды, ее закладывали складками, отчего она становилась уже. Затем стали суживать и сам покрой, в результате чего лиф начали стягивать шнуровкой и делать на нем разрезы спереди и сзади, как и в мужской одежде. Но так как этот способ давал возможность регулировать ширину платья, он был доведен до крайности, особенно женщинами. Они не ограничивались тугим шнурованием верхней части платья, а стали суживать и его рукава, причем рукав разрезался от кисти руки до плеча и разрез обшивали множеством маленьких пуговок, посаженных очень близко одна от другой. Нижнюю часть платья, которая кроилась пока еще из одного куска с лифом, стали постепенно делать уже и гораздо длиннее, так что платье, расширяясь книзу, заканчивалось шлейфом. Такие длинные платья впервые появились во Франции. Вместе с узкими рукавами, предпочитавшимися для нижнего платья, вошли в употребление короткие узкие полурукава, от которых шли длинные узкие полосы ткани, доходившие до земли. Подобные рукава больше использовались в верхнем платье, которое продолжали носить, как и прежде, вовсе без рукавов, с широкими и длинными проймами по бокам. Так как пояс стал при узкой одежде совершенно лишним, его надевали в качестве украшения и, чтобы он не соскальзывал с бедер, прикрепляли прямо к платью.

Женские плащи были исключительно наспинные, распространенные и раньше. При их изготовлении обращали внимание, кроме общей богатой отделки, на украшение красивыми и дорогими аграфами, шнурками и застежками. В отдельных случаях плащ снабжался воротником, который иногда подбивался мехом и выкраивался таким образом, что мог свободно перекладываться как на спину, так и на грудь. Таким образом, к середине XIV в. одежда значительно усовершенствовалась и стала гораздо разнообразнее прежней. Теперь уже недостаточно было довольствоваться изменениями старых нарядов, были приложены немалые усилия по разработке новых фасонов одежды. Всякое нововведение, которое прежде казалось необычным, теперь быстро принималось, распространялось все шире и в короткое время становилось всеобщим достоянием. Впервые подобные перемены произошли во Франции, где уже в середине XIV в. против них выступили серьезные люди, порицая не столько изменения одежды, сколько ее безобразие и даже непристойность, особенно у мужчин. В то время все нововведения исходили из Франции, однако, прежде всего, они распространялись в Англии.

В этом перевороте впереди вновь были мужчины. Верхняя и нижняя одежда сохранила основной покрой прежних туник, но стала делаться до того узкой, что при одевании ее приходилось расстегивать по всей длине. Обычно нижняя одежда шнуровалась, а верхняя застегивалась на маленькие пуговки. Она кроилась таким образом, что в зашнурованном или застегнутом виде облегала тело совершенно гладко, не оставляя ни одной складки, и доходила обычно только до середины бедер (рис. 32). Рукава нижней одежды, сохранив прежнюю длину, стали еще уже. Иногда они в виде узких манжет доходили до самых пальцев и застегивались на пуговицы. Рукава верхней одежды, утратив прежний объем, редко делались цельными, а чаще кроились полурукавами, чуть шире рукавов нижней одежды. Из-за того, что длинные рукава нижней одежды носили навыпуск, стало модным шить эту одежду (которой иногда придавали форму узкого жилета с рукавами) из такой же дорогой материи, как и верхнюю, хотя и без особых украшений.

Рис. 33 Костюмы для охоты

Для этих одежд выбирались шелковые ткани, бархат или сукна ярких цветов и различных узоров, которые иногда украшали вышивками. Особое внимание обращали на изящную форму пуговиц, количество которых на одежде значительно увеличилось, и на их оправу, имевшую продолговатую форму. Зубчатые вырезы по подолу, бывшие прежде в большом ходу, встречались теперь гораздо реже, заменяясь небольшими своеобразными металлическими подвесками, и в конце концов остались только на плащах и других длинных и широких одеждах. Верхний кафтан по-прежнему продолжали шить с капюшоном и иногда оторачивать мехом по подолу и по рукавам. Обтягивающее тело платье использовалось даже для охоты наряду с сохранившимися туникообразными широкими одеждами, не стеснявшими свободу движений. Такие наряды сохранились у крестьян и ремесленников вплоть до конца средних веков. Пояс, ставший при узкой одежде просто украшением, спускался все ниже и, наконец, переместился значительно ниже талии. Его отделывали украшениями из благородных металлов и т. п. Панталоны в обтяжку остались без изменения, но по мере удлинения носков обуви удлинялась соответственно и их нижняя часть, а со времени Филиппа Валуа (1328 г.) поверх них стали надевать особый вид чулок или носков, доходивших либо до колен, либо только до икр. Обувь была весьма разнообразна как по форме, так и по цвету. Удлинение ее носков со временем дошло до такой несоразмерности, что снова вызвало запрет на ее ношение со стороны не только духовенства, но светских властей. Однако запрет модники проигнорировали; мало того, пристрастие к длинным носкам настолько усилилось, особенно в Англии, что длина носков нередко переходила все границы, установленные Филиппом IV. Даже среди духовенства такая обувь распространилась настолько, что собором в Анжере (около 1365 г.) духовным лицам было категорически запрещено носить подобную обувь. Еще раньше, в 1350 г., Иоанн II издал особые постановления, касавшиеся башмачного ремесла в Париже, что имело влияние на производство обуви, но не могло изменить преследуемой моды.

С развитием сапожного мастерства появились, помимо простой обуви, различные богато отделанные ботинки, полуботинки и полусапожки. Встречались ботинки, разрезанные вдоль подъема, где иногда пришивались маленькие красивые пуговицы для застежки. Нарядная обувь шилась из материй, вытканных золотом и серебром, вышивалась жемчугом и т. п. и делалась иногда на завязках или на шнуровке. Носили также башмаки с отвернутыми ушками и разными выпуклыми украшениями. Полуботинки были всевозможных цветов, чаще всего красного и голубого; они изготовлялись, как и вся обувь того времени, из различных материалов (кожи, войлока, сукна, шелка, бархата и т. п.) и делались особо на каждую ногу.

Все, что было изобретено нового по части головных уборов, основывалось на имевшихся формах. Маленькие шапочки и капюшон сохранили прежние очертания, но стали шиться из более дорогих материй и богаче украшаться. Капюшоны, которые или пришивали к платью, или носили отдельно, изменились в том, что их и без того длинная верхушка стала еще длиннее и нередко свисала до самого пола (рис. 34). Шапки, шляпы и повязки отделывались богатыми украшениями и шились из разных дорогих тканей (шелка или бархата) с дорогой меховой или иной богатой отделкой. У таких шляп поля обшивались шелковой или золотой бахромой, а иногда и кружевами; тулью, обвитую шнурком, обшивали всю или только местами небольшими эмалированными бляшками, спереди, надо лбом, на ней прикрепляли аграф иногда с пером или пучком перьев.

Рис. 34 Новшества в головных уборах

В Англии в царствование Ричарда II (в 1377 г.) не раз высказывались жалобы на то, что мужчины одеваются одинаково с женщинами. Накидка, называвшаяся «уппланд», сохранила покрой длинного и широкого платья с рукавами, открытого спереди. Все изменения ограничились отделкой рукавов, которая стала гораздо богаче, когда это платье начали считать парадной верхней одеждой.

Рис. 35 Платья с фигурным вырезом

Несмотря на большее количество материи, которое требовалось на «уппланд», ее нередко шили из шелка и даже бархата расшивали богатыми узорами, подбивали и обшивали дорогим мехом, а при случае даже украшали золотом и жемчугом, что особенно вошло в моду к концу столетия, и валики, прикреплявшиеся у плеч и придававшие объем рукавам. Пояс, который прежде носили на талии, поднялся выше, ближе к груди. Любимые тогда фигурные вырезы по краю платьев делались настолько несоразмерными, что, как говорил летописец Сен-Дени, модники более походили на связки лоскутьев, чем на одетых людей. Судя по рисункам того времени, в конце этого столетия появились и другие виды одежды, которые, впрочем, представляли собой видоизменение прежних фасонов. Исключение составляло длинное платье, закрывавшее все тело и имевшее широкий и очень длинный воротник, который изготавливался из жесткой ткани или сукна и, несмотря на свою ширину, облегал плечи, не делая складок (рис. 36).

Рис. 36. Длинные платья сер. XIV в.

Из двух основных частей одежды – нижней и верхней – первая изменилась только в том отношении, что стала еще уже. В результате разрезы спереди и по бокам лифа, доходившие до самого пояса, а также разрезы вдоль длинных и непременно узких рукавов увеличивались и либо обшивались пуговицами, либо стягивались шнуровкой. Вырез лифа вокруг шеи постепенно углублялся (сравните рис. 37). В таком виде, плотно облегая верхнюю часть туловища, эта одежда нередко представляла собой единственное обиходное платье. Поэтому особенное внимание обращалось на материю, из которой она шилась, а также на ее отделку.

Рис. 37. Углубление выреза лифа вокруг шеи

Рукава этой одежды обычно доходили до кончиков пальцев, охватывая руку в виде узко застегнутых манжетов, а юбка иногда удлинялась настолько, что лежала шлейфом. Верхняя одежда, предназначавшаяся для ношения в обществе и считавшаяся нарядной, покроем несколько отличалась от нижней и, соответственно своему назначению, шилась из дорогих тканей с богатой отделкой.

Рис. 38. Укорачивание рукавов верхней одежды

Разница в покрое между нижней и верхней одеждой заключалась в том, что последняя отличалась большей длиной и иногда более короткими и широкими рукавами или же сохраняла форму (рукавной верхней одежды), но зауженной и приспособленной для застегивания и шнурования.

Рис. 39. Разнообразные узоры на платьях (в т. ч. гербы)

Для того чтобы была видна находящаяся под верхней нижняя одежда, на обоих боках, вниз от талии, выкраивались разрезы и шлейф делался более пышным (рис. 38). Эти разрезы и шлейфы вызвали протест со стороны строгих моралистов. Разрезы они насмешливо называли «адскими окошками», из которых выглядывают бесы кокетства.

Рис. 40. Платье с нагрудником и длинным шлейфом

Что же касается шлейфов, которые во Франции при Карле V (в 1364 г.) и в Англии до Ричарда II (до 1377 г.) достигли почти аршинной длины, то их еще сильнее коснулись нападки противников новой моды. В Англии даже распространялись особые пасквили против новых нарядов, но они не имели успеха, поскольку эта мода нашла себе покровительницу в лице супруги Карла VI, Изабеллы Баварской (1385 г.). Если верхняя одежда шилась с рукавами, для чего вшивались особые боковые полотнища, то они были той же длины и ширины, что и рукава нижней одежды, или немного короче и шире их (рис. 40). Иногда рукава были настолько широки и длинны, что почти доходили до земли. При Карле VI вошло в обыкновение разрезать рукава до самого локтя для более свободного движения руки и делать их пышнее на плечах, вырезая зубцами по краям. Верхняя одежда шилась из самых дорогих тканей – шелковых, протканных золотом или серебром, парчи, бархата, сукна и пр. Ее оторачивали и подбивали драгоценными мехами – собольим, горностаевым, куньим и другими, расшивали разноцветными узорами, а для дворян к тому же и их гербами. Что касается женского пояса, то с ним произошло то же, что и с мужским: при узкой одежде он оказался лишним, но его все-таки носили как украшение, надевая гораздо ниже талии; позднее, к концу столетия, когда он снова стал нужен, им подпоясывались, наоборот, очень высоко, почти под самой грудью.

Во Франции к 1340 г., а вскоре и в Англии эта одежда стала дополняться особым лифом, который носили поверх платья. Этот лиф спускался чуть ниже бедер и, облегая корпус гладко или складками, имел вид красивой безрукавки. Вслед за лифом, имевшим большие и широкие проймы для рук, в которые впоследствии вшивались рукава, появилась кофточка, которая точно подгонялась под особенности фигуры и этим завоевала популярность. Так как эта одежда с самого начала считалась просто красивым дополнением к костюму, то с момента ее появления в виде безрукавки она шилась из золотой и серебряной парчи, цветной шелковой материи или бархата, с опушкой из дорогого меха, преимущественно горностая. Спереди, вниз от горловины, нашивались, как бы для застегивания, красивые пуговицы.

В форме кофточки она шилась из таких же тканей и тоже обшивалась мехом, за исключением рукавов, и действительно застегивалась на пуговицы. Впоследствии ее снабжали упругой пластинкой у груди (говорят, это было придумано Жанной Бурбонской, супругой Карла V) и украшали вокруг бедер вышитой полосой, имитируя набедренный пояс, который при прежних накидках, открытых по бокам, был виден сквозь разрезы (рис. 40). Почти одновременно с появлением упругих нагрудников, которые Изабелла Баварская (в 1385 г.) впервые ввела при своем дворе, чем способствовала их распространению, вошли в моду сильно открытые лифы, переступившие все границы тогдашнего приличия.

Так, начиная с царствования Карла VI, становится модным носить платья с лифом, вырезанным настолько, что он оставлял обнаженными груди (рис. 40). Негодование и обвинения моралистов остались и на этот раз совершенно тщетными. Не помог и протест столь любимого Робера де Блуа, насмешливо советовавшего женщинам «не позволять никому, кроме мужа касаться их грудей, так как для отражения подобных посягательств изобретены застежки и булавки», над ним только посмеялись, а мода осталась.

Одновременно с этой модой появилась иная, противоположная крайность: закутываться полностью в одежду, похожую на монашескую. Она была принята преимущественно старыми женщинами в третьем сословии – горожанками. Иногда она использовалась во время траура, хотя для последнего случая обычно употреблялась одежда особого рода, сшитая исключительно из темной, большей частью черной материи. Вдовы иногда носили, вплоть до вторичного вступления в брак, белый наплечник, на котором были нарисованы или вышиты черные слезы, а пояс заменяли шнурком, походившим на опояску францисканцев.

Плащи почти не подверглись изменениям. Они сохранили покрой полукруглой накидки, длинной и широкой, сходившейся двумя концами на груди и скрепленной пряжкой. Знатные дамы, следуя примеру супруги Карла VI, Изабеллы Баварской, известной своей любовью к роскоши, носили плащи со шлейфами таких размеров, что при выходе шлейф должны были нести слуги или служанки, иначе он мешал двигаться. Плащ стал теперь нарядной одеждой, он шился из тяжелых дорогих тканей с меховой опушкой или подбоем. Вместе с этими плащами постепенно вошли в обиход и более короткие накидки, напоминавшие колоколообразные мужские, распространенные преимущественно среди низших сословий.

Обувь практически не изменилась. Несмотря на запрещение Карла V и всевозможные убеждения, женщины по-прежнему носили ее с заостренными носками. Страсть к новизне особенно сказалась в изменении головных уборов. В моду вошло несколько новых фасонов, иногда довольно красивых, а иногда очень необычных. К шелковым головным сеткам прибавился золотой обруч тонкой работы с двумя широкими валиками из золота и драгоценных камней, приходившимися прямо против ушей и закрывавшими их. В дальнейшем объем этих валиков несоразмерно увеличился.

Что касается общего вида наряда, то в этом отношении сохранился обычай составлять платье из различных цветов, соответственно цветам гербов или же произвольно, так что половинчатый наряд (сшитый из двух разного цвета материй,т. н. «ми-парти») не только по-прежнему остался в моде, но и усовершенствовался. Во Франции со времен Карла VI, а в Англии с Ричарда II (1377–1399 гг.) разноцветные одежды, составленные из полос (вертикальных, горизонтальных или косых), стали украшать вышивками гербов, животных, растений и сшивать из материй, различных не только по цвету, но и по качеству. Таким способом отделывалось только верхнее платье и плащи. Нижнее платье (панталоны) осталось по-прежнему двуцветным (половинчатым). Довольно странное украшение, появившееся во Франции и в Англии в середине XIV в., но просуществовавшее очень недолго, представляло собой небольшие металлические бубенчики, которые носили или вокруг шеи в виде ожерелья, или на поясе, или обшивали ими длинную перевязь, которая надевалась через плечо и спускалась иногда до колен.

Глава 3

Одежда XV в.

3.1. Бургундское влияние в Европе в начале XV в.

В наступившем XV в. роскошь, распространившаяся в Англии при Ричарде II, а во Франции при Карле VI (под покровительством его супруги Изабеллы и герцогов Беррийского и Орлеанского), сохранялась в прежнем виде, но постепенно сосредоточивалась при богатом и блестящем бургундском дворе. Несмотря на тяготы и бедствия войны, на постоянные протесты моралистов и строгие законы против роскоши, а также на тиранию Людовика XI (1461–1483 гг.), который противодействовал ей собственным примером, склонность к роскоши только возрастала благодаря влиянию бургундского двора. Когда Столетняя война закончилась в пользу Франции, оно настолько усилилось, что Бургундия стала единственным образцом и законодателем блеска и роскоши. Это первенство она удержала за собой до самой смерти Карла Смелого в битве при Нанси (1477 г.), навсегда лишившей Бургундию ее выгодного положения. Вследствие этого Франция снова стала лидировать в области нарядов, но ненадолго. Вскоре после смерти Людовика XII (1515 г.) ей пришлось уступить эту роль Испании, которая с тех пор удерживала за собой ведущие позиции в законодательстве мод и традиций.

Рис. 41. Мужские наряды начала XIV в.

Изменения имевшихся фасонов одежды ограничивались дальнейшим усовершенствованием уже вошедших в употребление деталей.

Время перехода к новым видам платья продолжалось несколько десятков лет, почти до 1440 г. – начала бургундского господства в моде. В мужской одежде это проявилось в настойчивом стремлении изменить принятое шнурование и стягиванье, а также те неестественные фасоны, которые вошли в употребление при Карле VI. Верхнее платье, которое к концу XIV в. из-за чрезмерно узкого покроя едва доходило до середины бедер, постепенно сузилось и укоротилось настолько, что в итоге приобрело вид узкой, в обтяжку, куртки с рукавами и с такими короткими полами, что они едва прикрывали нижнюю часть туловища (рис. 41). Вместе с тем вошло в обыкновение как можно туже затягивать талию, грудь округло подбивать ватой, а и без того высокие оплечья рукавов делать еще выше. Самому узкому рукаву стали придавать вверху, от плеча до локтя, бочкообразную форму. С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму. Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду (рис. 41) и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам. Для того чтобы хоть немного смягчить неприличие такой одежды, не отказываясь от модного покроя, появились накидки (жакеты), впервые заявившие о себе в царствование Карла VI (1422–1461 гг.). Хотя они и шились короткими, но были шире кафтана и имели длинные и широкие рукава. Эти жакеты, распространившиеся в Англии при Генрихе VI (1420–1461 гг.), были двух разновидностей. Один вид, прижившийся преимущественно во Франции, представлял собой закрытую, довольно широкую накидку, которая опоясывалась вокруг бедер, а посредине, на самом поясе, собиралась в косые складки и была так коротка, что едва прикрывала живот. Другой вид, характерный для Англии, напоминал неширокий распашной кафтан или камзол, доходивший до середины бедер, реже до колен. Если эта одежда надевалась поверх камзола с подкладными плечами, то ее рукава тоже делались пышными, в соответствии с рукавами последнего. Рукава были очень широкими, иногда с разрезами посредине или вовсе разрезные (рис. 42).

Рис. 42. Новые фасоны английских нарядов

При открытой спереди накидке они имели покрой традиционных длинных рукавов до пола, же форму колокола различной ширины. При этом было модно отделывать рукава зубчатыми вырезами по краям и подбивать или оторачивать их мехом, как это делалось и с самим платьем, служившим одновременно и парадной одеждой, шитой из дорогих материй яркого цвета, с украшениями, вышитыми бордюрами и т. п. Такой костюм носили все, кто хотел идти в ногу с модой. Длинное платье в свою очередь также подверглось модным изменениям. Люди с небольшими средствами или не имевшие склонности к щегольству, хотя и следовали общему вкусу времени, старались одеваться проще. Если они полностью не отказывались от узкого и короткого покроя, ставшего привычным, то пытались хотя бы умерить его. У таких людей верхнее платье имело форму просторного полукафтана, доходившего до колен, или напоминало короткий камзол. Оба фасона имели длинные, пышно собранные на плечах рукава, с разрезом в верхней части (рис. 43). Накидка, иногда надевавшаяся поверх этого платья, представляла собой простую куртку («жакетт») с короткими полами или же походила на блузу с короткими рукавами, а то и вовсе без рукавов. Панталоны были обтягивающими, но не настолько узкими, чтобы оскорблять чувство приличия. Такие платья шились большей частью из сукна и кожи; последняя употреблялась преимущественно для «жакетт». Из длинных одежд только «уппланд» сохранила свой прежний покрой, хотя и стала называться «роба» (robe). Под этим названием она сделалась самым популярным верхним платьем как у мужчин, так и у женщин всех классов. Те, кому позволяли средства, носили робы из дорогих тканей, богато отделанные мехом, вышивками, бахромой и т. п.

Рис. 43. Мужские робы

Покрой этой одежды менялся довольно медленно: прежде всего изменились рукава, которые из обыкновенных или очень широких постепенно превратились в обтяжные рукава короткой одежды с более или менее подложенными плечами (рис. 43). Лишь к середине XV в. (около 1440 г.), когда «роба» стала обыкновенной повседневной одеждой, начал изменяться покрой самого платья. Прежде всего, его длина ради большего удобства стала значительно короче, обычно не длиннее лодыжек. Вообще, робы этого покроя, получившие большую популярность у среднего сословия, были или совершенно глухие, надевавшиеся через голову, или же распашные от ворота до пояса, или, наоборот, от пояса вниз, с длинными или короткими разрезами спереди, сзади и с боков платья, причем края этих разрезов опушались, а нередко и подбивались мехом. В то же время вошли в моду брыжи, надевавшиеся поверх короткого воротника платья; ими же обшивался и низ рукава до самой кисти (рис. 44).

Рис. 44. Брыжи

Плащи, не считая добавления к ним отложных воротников, застегивавшихся наглухо спереди, остались прежней формы. Одновременно с наплечными плащами снова стали носить плащи, закрывавшие только спину и застегивавшиеся на груди.

Обувь оставалась та же, что и прежде, т. е. с длинными и заостренными носками. Несмотря на постоянное осуждение этой моды, от нее никто не отказывался. В конце царствования Карла VI она подверглась некоторым ограничениям, но затем снова распространилась до такой степени, что незадолго до своей смерти (1422 г.) он еще раз строго запретил изготовление и продажу модной обуви. Впрочем, и эта мера осталась безрезультатной. Ни во Франции, ни в Англии, где Эдуард IV тотчас же по вступлении на престол (1461 г.) ограничил максимальную длину заостренных носков обуви двумя дюймами, никто не хотел отказаться от увеличенного размера носков, считавшегося принадлежностью хорошего тона. Однако в царствование Эдуарда IV (1483 г.) мода на длинноносую обувь, достигнув своего предела, сменилась модой на тупоносую обувь на широкой подошве. В то же время появилась дополнительная обувь – совершенно новое изобретение, вызванное необходимостью облегчить и сделать удобнее. Вспомогательная обувь состояла из обтянутой кожей довольно толстой подошвы, которая имела форму длинноносого башмака и прикреплялась к ноге ремнями. Обыкновенная, немодная, обувь состояла из полусапог и сапог с длинными голенищами выше колен, отворачивающимися для большего удобства.

Рис. 45. Головные уборы и повязки вокруг шеи

Головные уборы подверглись новым изменениям. Капюшон старой формы был окончательно заменен шляпой и шапкой, особенно у городских жителей, и использовался только в особых случаях. К остальным фасонам головных уборов прибавились совершенно круглые объемные головные повязки с плоскокруглым верхом, плоские, тарелкообразные шапки (береты) с твердым околышем и очень высокие конусообразные шляпы с узкими круглыми полями или с широким, вытянутым вперед и заостренным отворотом. Носили также жесткие, но менее высокие, шляпы с полями. Предполагают, что первую шляпу такой формы носил еще Карл VII, король Франции, он же и ввел ее в моду при своем дворе. Появились также конусообразные шапки из мягкой материи, похожие на старинные фригийские колпаки.

Рис. 46. Удлинение верхней одежды

Отделка головных уборов стала более разнообразной. Все прежние украшения сохранились и даже стали порой еще богаче и красивее.

Рис. 47. Женские робы