Полная версия:

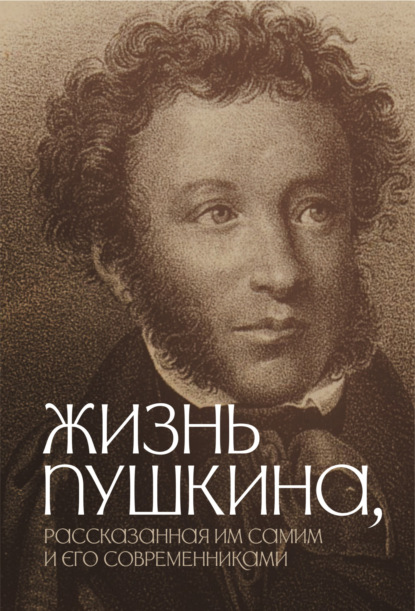

Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками

7 мая Надежда Осиповна писала удивленно: «Как новость скажу тебе, что Александр третьего дня уехал в Тригорское, он должен воротиться прежде 10 дней к родам Натали. Ты, может, подумаешь, что это за делом – вовсе нет: ради одного лишь удовольствия путешествовать, – и по такой плохой погоде. Мы очень были удивлены, когда накануне отъезда он пришел с нами попрощаться. Признаться надо, братья твои чудаки порядочные и никогда чудачеств своих не оставят». Одной из важнейших (если не единственной!) целью «чудаческой» поездки Пушкина в Тригорское – Михайловское в мае 1835 г. было выяснить, сможет ли мать более или менее удобно жить там летом. К тому же, он обычно места себе не находил во время родов жены и старался отсутствовать в эти дни. «Натали разрешилась за несколько часов до приезда Александра, – добавляет Надежда Осиповна, – она уже его ждала, – однако не знали, как ей о том сказать, и, правда, удовольствие его видеть так ее взволновало, что она промучилась весь день. Вообрази, дорогая Ольга, мне невозможно поехать к ней из-за плохой погоды, ты знаешь, что движение коляски вызывает у меня спазмы, мне очень хотелось бы посмотреть на новорожденного, но что делать!»

Сергей Львович также сообщал в Варшаву: «14-го, т. е. во вторник в семь или восемь часов, Натали разрешилась мальчиком, которого они назвали Григорий – не совсем мне ясно, почему. Александр совершил 10-дневное путешествие в Тригорское – пробыл там три дня и воротился в среду, в 8 часов утра, – Натали родила накануне. Печальные новости рассказал он нам о Михайловском. Люди грабят и творят ужасы. Ты знаешь, как я берег и, смею сказать, украшал сад и все окрестности дома. Я велел также заново отстроить службы, а ныне… Эти непорядки весьма нас огорчают и не побуждают нас ехать туда этим летом». Возможно, что Пушкин несколько даже сгустил краски: нужно было, чтобы мать не слишком огорчалась, что не будет в Михайловском.

Настроение в ту поездку у Пушкина было тяжелое и отвлечься от тревог ему не удавалось. По дороге он, между прочим, встретил варшавского медика В. И. Порай-Кошица. Увидев знаменитого поэта и брата своей знакомой, Кошиц ему отрекомендовался. И вот что из этого вышло (по рассказу Надежды Осиповны): «На станции Боровичи он встретил Александра, ехавшего в Тригорское. Как сказал мне Кошиц, он очень был озабочен и очень рассеян – я почти уверена, что брат твой ни слова не слышал из того, что Кошиц ему говорил, и когда я вчера ему о нем рассказала, он страшно был удивлен, – он даже не подозревал, что тот едет из Варшавы и знает тебя – словом, ему очень досадно, что он так холодно с ним обошелся. Наверное, он не сказал ему ни слова, приняв его за любопытного, которых столько на дороге, спешащих завязать знакомство с Александром». Не правда ли, эта сцена, сохраненная для нас матерью поэта, немало говорит о настроении Пушкина, его повседневном поведении и даже о его отношении к славе?..

Решено было на лето перевезти стариков в Павловск – Надежде Осиповне нужны были воздух и так называемые Мариенбадские воды, которыми лечились тогда в Павловске. Сняли квартиру за 400 рублей. «Но переборка наша, – пишет мать 8 июня, – зависит от Александра, нужно, чтобы он дал нам на то средства». Конечно, деньги нашлись. Еще из Петербурга Надежда Осиповна успела рассказать дочери о невестке: «Натали поручила мне тебя поцеловать, на этот раз она слаба; она лишь недавно оставила спальню и не решается ни читать, ни работать, у нее большие проекты по части развлечений, она готовится к Петергофскому празднику, который будет 1 июля, она собирается также кататься верхом со своими сестрами на Островах, она хочет взять дачу на Черной речке, ехать же подалее, как желал бы ее муж, она не хочет – словом, чего хочет женщина, того хочет бог». Надежда Осиповна, видно, лучше понимала положение в семье поэта, чем Сергей Львович. Он, по мужской наивности, считал, что Александр Сергеевич осуществит свое намерение: «Александр на три года едет в деревню, сам не зная куда. Как я надеюсь, что мы сможем, если бог даст нам жизни, поехать на будущий год в Михайловское, то нам нельзя уступить его Александру на все это время. Лишиться сего последнего утешения вовсе не входит в наш расчет». Читатель заметит, как поразительно изменился угол зрения на жизнь Пушкина за полтора столетия. Даже отец родной воспринимает сына в чисто бытовом плане и не хочет позволить ему жить и работать в Михайловском! Словно речь идет не о величайшем поэте, гордости русской нации, а о совершенно обычном человеке, маловато внимания уделяющем престарелым родителям. Они любили сына по-своему, но не понимали его до самого конца…

После 20 июня письма пишутся из Павловска (Павловское, как тогда называли). Последнее общее лето родителей Пушкина началось неплохо: Надежда Осиповна гуляла, делала визиты, писала дочери о светских новостях. Они с Сергеем Львовичем даже совершили экскурсию в Царское Село, где осматривали Арсенал. «Это действительно очень красиво и очень богато, – заключил Сергей Львович. – Оружие всех стран и всех веков. Рыцари ХIII и XIV-гo, пешие и конные в натуральную величину, как бы дышащие под своим вооружением; среди них великий магистр, совершающий обряд посвящения над рыцарем, который стоит на коленях, – я был всем поражен и, право, там можно вообразить себя персонажем из романа Вальтер-Скотта, но в действительности». Это было некоторое отвлечение от повседневности для стариков. Но спокойствие не наступало. «Александр едет, но куда – мне о том неизвестно, и сам он еще того не знает, – жалуется Сергей Львович, – вряд ли приедет он нас навестить, а ежели и сделает это, то молнии подобно, а однако, нам нужно многое порешить промеж себя прежде нежели расстаться, быть может, на очень долго…» Речь шла, конечно, о денежных делах, ибо «мы не можем питаться воздухом», как справедливо заметила Надежда Осиповна.

Между тем Ольга Сергеевна, убедившись, что здоровье матери плохо, решилась совершить с малышом путешествие в Петербург. Можно представить радость Надежды Осиповны: «Как подумаю, что через месяц, быть может ранее, я сожму тебя с Лоло в своих объятиях, я уверена, здоровье ко мне воротится. ‹…› Дом, в котором мы здесь живем, мал и устроен так, что мы не сможем поселиться вместе, но гуляя сегодня утром после того, как проглотила свой стакан воды, я отправилась на поиски квартирки для тебя, – по счастью, нашлась одна, в двух шагах от нас, очень удобная, очень чистая, с мебелями, даже с маленькой кроваткой для Лоло, с садиком для него за 35 руб. в месяц…»

3 августа Анна Николаевна Вульф рассказывала в письме сестре: «Пушкины ждут Ольгу всякий день – и можешь представить, с какой радостью. Я тоже для них очень рада ее приезду. Они не будут такие одинокие и покинутые, бедные старики, на этот раз она приезжает к ним надолго». Ольга Сергеевна с малышом приехали в первой половине августа. С тех пор сведения о последних месяцах жизни Надежды Осиповны и ее отношениях с сыном можно получить из писем О. С. Павлищевой к мужу Н. И. Павлищеву. Как ни удивительно, смутные воспоминания о 1835–36 гг. остались у Льва Николаевича Павлищева. В «Семейной хронике» он пишет: «Надежда Осиповна непременно хотела видеть и благословить внука. Увидев меня, правда, весьма ненадолго, оживилась, приказала, чтоб я находился в ее комнате безотлучно, и чтобы меня, кроме нее и матери, никто не смел ласкать, даже Серг. Льв., которому она говорила: «не целуй ребенка, он тебя испугается». Таким образом, как рассказывала моя мать, я дневал и ночевал в комнате бабки и был бессознательным свидетелем ее кончины». 31 августа Ольга Сергеевна встретилась с братом: «Вчера приезжал Александр с женой, чтобы повидаться со мною. Они больше не собираются в Нижегородскую губернию, как предполагал Monsieur, так как мадам и слышать об этом не хочет. Он удовольствуется поездкой на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга». Пушкин уехал в Тригорское – Михайловское 7 сентября, надеясь остаться там не считанные дни, а несколько осенних месяцев. Но скоро пришло известие, что матери заметно хуже. 23 октября Пушкин вернулся. Это было необходимо, потому что – пусть не покажется странным – Надежду Осиповну никто не мог так утешить, как старший сын. «Александра нет, чтобы ее утешить, – огорченно пишет Ольга, – у него все же иногда бывает этот талант». «И этот талант» – следовало сказать, вероятно!

В Петербург воротились из Павловска в конце октября. Наталья Николаевна не решилась пригласить свекровь к себе: та бы решительно отказалась – ей трудно было перебраться в большую семью, непривычную обстановку, да и несравненно более богатую, чем привыкли жить старшие Пушкины в последнее время. 9 ноября Ольга писала мужу о Наталье Николаевне: «Вообрази, на нее, бедную, напали, отчего и почему мать у нее не остановилась по приезде из Павловского. Дело в том, что мать не предполагала, что заболеет, ‹…› а на месте моей невестки я поступила бы так же: никогда бы я не пригласила ее к себе, так как ей могло быть менее удобно: у нее большая квартира, это правда, но плохо распределенная, а затем две сестры, трое детей, да еще как посмотрел бы на это Александр, который отсутствовал, да и мать моя не захотела бы. ‹…› Затем продолжали кричать, почему у нее ложа в спектакле, почему она так элегантна, когда родители ее мужа в такой крайности, – словом, нашли очень пикантным ее бранить. Нас, разумеется, тоже бранят: Александр чудовище, а я жестокосердая дочь. Но подумай только обо всех этих сплетнях! Дело в том, что мой отец плачет, жалуется и вздыхает перед всяким приходящим и проходящим» (см. также гл. 15, № 125).

В Петербурге Ольга Сергеевна с родителями поселилась в плохоньком деревянном домишке у Шестилавочной на углу Графского переулка. Квартира была мала и неудобна. Пушкин, как приехал, стал бывать чуть ли не ежедневно. С отцом приходилось спорить по делам денежным, но мать он умел успокоить и с сестрой размолвок не было. «Знаешь что? – писала Ольга Сергеевна мужу. – Он очень порядочный (т. е. аккуратный. – В. К.) и дела понимает, хоть и не деловой. Он, по-видимому, меня снова очень полюбил и моего Лелю любит и ласкает». Пушкин в начале зимы собирался в Москву для работы в архивах, но отлучиться не мог: мать умирала. Он как-то сблизился с нею в последние месяцы и недели. Некоторая холодность сменилась острой жалостью и сознанием собственной вины и беспомощности перед неизбежным. Чувство вины было взаимным у сына и матери. Е. Н. Вревская рассказывает, что неустанными заботами о больной Александр растрогал Надежду Осиповну и заставил ее пожалеть о прежнем, не всегда справедливом отношении к старшему сыну. Пушкин с печалью говорил потом, что ему «выпала судьба недолго пользоваться нежностью материнской». Агония была затяжной. Ольга Сергеевна – мужу (11 марта): «Она еще в сознании, улыбается Леле, но это покойница. ‹…› Доктор говорит, что ее подорвало горе. Отчаяние отца мучит меня невыразимо. Он не может сдерживаться. Рыдает около нее, – это ее пугает, мучит. Я пробовала ему это сказать, он стал на меня кричать, забыв, что я теряю мать. Я, право, не знаю, что делать…» Надежда Осиповна скончалась 29 марта 1836 г. Они прожили с Сергеем Львовичем в супружестве сорок лет.[17]

8 апреля Александр Сергеевич повез гроб с телом матери для погребения в Святогорский монастырь. С Пушкиным ехал верный дядька его детских лет Никита Козлов – старый слуга Пушкиных, которому через несколько месяцев довелось, уже вместе с Александром Ивановичем Тургеневым, совершить тот же скорбный путь еще раз. 13 апреля Пушкин похоронил мать в Святых горах. Первые биографы поэта отмечали, что ни стиха в его огромном наследии не посвящено родной матери. Однако о чем и о ком вот эти строки, написанные 14 августа 1836 г. после возвращения из Михайловского?

Но как же любо мнеОсеннею порой, в вечерней тишине,В деревне посещать кладбище родовое,Где дремлют мертвые в торжественном покое.Там неукрашенным могилам есть простор;К ним ночью темною не лезет бледный вор;Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,Проходит селянин с молитвой и со вздохом;На место праздных урн и мелких пирамид,Безносых гениев, растрепанных харитСтоит широко дуб над важными гробами,Колеблясь и шумя…[18]Эпитафия матери Пушкина все-таки была написана и пережила века.

* * *Вот мы и возвратились к началу нашего документального повествования, когда одинокий и растерявшийся Сергей Львович тоже «близился к началу своему». Ольга Сергеевна возвратилась в Варшаву, Лев Сергеевич служил на Кавказе. Сергей Львович остался совсем один.

В 1840 г. в «Сыне отечества» он прочитал «Отрывок из записок А. С. Пушкина» (теперь принято название «Начало автобиографии» – № 5). Отца – с позиций семейного престижа – возмутили сведения, сообщенные поэтом, и он решился на протест (№ 6), напечатанный в «Современнике». Оба документа – в духе их авторов: Пушкин, беллетризуя и художественно обрабатывая факты, выявляет их суть; Сергей Львович, стараясь не выметать сор из избы, цепляясь за мелочные неточности, затуманивает сущность дела.

Тогда же в «Портретной и биографической галерее словесности художеств и искусств России» появилась неподписанная статья «Пушкин» (по-видимому, автором ее был О. И. Сенковский). Друзья поэта, усмотрев в ней множество ошибок и нелепых характеристик, собирались протестовать, но их предупредил ближайший родственник – отец. Публикуя возражение Сергея Львовича (№ 7), журнал «Отечественные записки» справедливо заметил: «Этот отзыв останется навсегда драгоценным документом для истории Пушкина, столь тесно связанной с историею всей нашей литературы». Хотя мы теперь понимаем, насколько проникнуты эти строки «духом Сергея Львовича» – тщеславием, ложной риторикой и т. п., но как исторический документ они исключительно важны. Любопытно также, насколько возвысился Пушкин-поэт после своей гибели в глазах собственного родителя.

В 1847 г., незадолго до смерти Сергея Львовича, в «Словаре достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского появилась коротенькая биография А. С. Пушкина, составленная со слов чиновника 5-го класса и кавалера С. Л. Пушкина. Сергей Львович знал о сыне (даже если иметь в виду только фактическую сторону биографии) неизмеримо меньше, чем мы теперь знаем. Но все же его свидетельство было ценно. В числе прочих деталей есть одна, относящаяся к детству поэта. «В самом младенчестве, – сообщил Сергей Львович, – он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин не то, что другие. Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго и во все время Александр, сидя против него вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. – Ему был шестой год…»

Когда говорят о последнем периоде жизни отца Пушкина, чаще всего вспоминают его нелепое и смешное ухаживание и сватовство к юной тригорской соседке Μ. И. Осиповой или к дочери Анны Петровны Керн Екатерине Ермолаевне. Эти «полуфакты» напрасно принимаются всерьез. Старик в самом деле сочинял мадригалы, сознавая их биографический анахронизм:

Не знаю, дружбу иль любовьПитаю к ней в душе унылой,Но сердце ноет, бьется вновь,Как билось в юности счастливой.На самом же деле сердце билось не от свежих впечатлений, а от сладких воспоминаний. В 1839 г. Сергей Львович думал, что прощается с Михайловским навсегда:

Жилище верное, услада дней моих,И озеро, и лес, и сад, любимый мною,Где слезы лил под сенью древ густых,Где услаждали вы страдальца тишиною, Где я, друзья, мечтал о вас Простите все в последний раз!И ты, которую я называть не смею,Которую любил я всей душой моею,Которой имя я в последний час,Последню мысль мою заняв одной тобою, Я прошепчу с любовью и тоскою, – Прости в последний раз!Такая вот была еще одна эпитафия, которой удостоилась Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал.

К 1839 году относятся воспоминания И. П. Липранди – того самого, что приезжал когда-то к Пушкиным в Петербург из Кишинева по просьбе Александра Сергеевича. На сей раз, оказавшись в столице после долгого перерыва, он поселился в трактире Демута и был несказанно удивлен, когда к нему явился сосед по номеру – Сергей Львович Пушкин. Страдающий одышкой, всегда готовый разрыдаться при воспоминаниях о прошлом, Сергей Львович вызывал чувство сострадания и недоумения жестокостью судьбы: слабый и больной, он жил, а сын его, полный сил и могучего таланта, не существовал более. На другой день Липранди был свидетелем встречи Сергея Львовича с детьми Александра – раз в неделю их приводили к деду в номер Демута. «Старик расточал фразы старинных маркизов, – вспоминал Липранди, – не слушая ответов и продолжая начатую речь. Две дочери Пушкина осаждали старика, он одаривал их конфетами, а они подмигивали одна другой».

Материально Сергей Львович в последние годы не нуждался: царским указом 1837 г. Болдино было освобождено от долгов. Но, разумеется, хозяйством он на старости лет не занялся.

С 1840 г. Сергей Львович перебрался в Петербург навсегда. Лето 1841 г. провел с Натальей Николаевной и детьми в Михайловском. В 1846 г. совершил последний вояж – в Варшаву к дочери и внуку. 29 июля 1848 г. он умер в Петербурге. Тело его перевезли для последнего успокоения в Святогорский монастырь и положили рядом с женою.

Заканчивая документальный рассказ о родителях Пушкина, повторим, что живые документы, как всегда, не позволяют примириться с мертвой схемой установившихся оценок. Это были интересные, отнюдь не бездарные (пусть и не выдающиеся) люди, любившие своих детей и вырастившие их, как смогли. Впоследствии они далеко не всегда понимали своего необычного сына, да и не дано им было его понять. Но сам быт старших Пушкиных, сами мелочи повседневности, были настолько тесно связаны с жизнью великого поэта, что письма их волей-неволей содержат множество важных сведений о нем и его характеристик и, значит, не могут быть для читателя-пушкиниста безразличными и бесполезными.

В заключение приведем выводы тех, чьим трудам мы обязаны знакомством с приведенными выше документами.

Правнучка сестры Пушкина, Л. Л. Слонимская: «Основной интерес этих писем составляет личность их авторов и отношение их к детям: Ольге, Александру и Льву Сергеевичам. Установившееся в литературе представление о равнодушии Сергея Львовича к Пушкину значительно колеблется: не равнодушием, а любовью и непрестанной тревогой за него проникнуты эти письма. Обида на редкие весточки, на невнимание (внешнее, потому что Пушкин любил родителей и озабочен был их судьбой…) – вот лейтмотив писем Сергея Львовича и Надежды Осиповны».

Ученый-пушкиновед Я. Л. Левкович: «По-новому раскрываются в письмах характеры родителей поэта. Привычные образы и представления колеблются. Надежда Осиповна – фигура незаурядная, красочная. В ней много черт, долго ее молодивших: живость, остроумие, любовь к светской жизни. Капризная и властная, она часто бывала резка с мужем и детьми. Письма показывают другие ее стороны – она нежная семьянинка, чрезвычайно заботливая, любящая мать, а потом и бабушка. Сергей Львович всегда отличался изысканной любезностью на старинный манер, слыл мастером каламбуров, торжествовал в салонных играх, был прекрасным декламатором и легко писал стихи. В молодости был скуп. На склоне лет подобрел и как мог старался выручать из долгов беспечного Левушку. ‹…› В письмах оживает бытовая атмосфера Петербурга, Павловска, Царского Села, Михайловского… То, о чем пишут родители дочери, рассказывалось, конечно, и сыну, когда он жил рядом. Простая фраза «Сегодня у нас обедал Александр» переносит нас в дом старших Пушкиных, делает как бы свидетелями их бесед с сыном».

Ради всего этого мы и познакомили читателей с письмами, переведенными Л. Л. Слонимской, и с рядом других документов.

Теперь предлагаем вашему вниманию документальные и художественные свидетельства о предках поэта и о детских годах, проведенных Пушкиным в Москве.

1Семья моего отца – его воспитание – французы-учителя. – Мr. Вонт. секретарь Mr. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства. – Бабушка и ее мать – их бедность. – Иван Абрамович. – Свадьба отца. – Смерть Екатерины. – Рождение Ольги. – Отец выходит в отставку, едет в Москву. – Рождение мое.[19]

А. С. Пушкин.

Первая программа записок.

1830 (?)

2Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр крещен июня 8 дня восприемник граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина.

Запись в метрической книге

церкви Богоявления в Елохове

под 27 мая 1799 г.

3Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государственное правило, – говорит Карамзин, – ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего Освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage![20]

A. С. Пушкин.

Отрывки из писем, мысли и замечания.

1827

4Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке.

А. С. Пушкин.

Отрывки из писем, мысли и замечания.

1827

5А. С. Пушкин

НАЧАЛО АВТОБИОГРАФИИ

Несколько раз принимался я за ежедневные записки и всегда отступался из лености. В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей.

Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записки будут менее живы, то более достоверны.

Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания, скажу несколько слов о моем происхождении.

Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославина Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы. Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, сделал честно свое дело. Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным. Прадед мой Александр Петрович был женат на меньшой дочери графа Головина, первого андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах. Единственный сын его, Лев Александрович, служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.

Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась – чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слуги давно перемерли.