Полная версия:

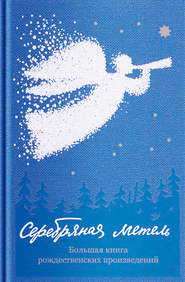

Серебряная метель. Большая книга рождественских произведений

Серебряная метель

Большая книга рождественских произведений

© Издательский дом «Никея», 2015

© ООО ТД «Никея», 2018

* * *От издательства

В этой красивой книге собраны повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова.

Родоначальником жанра рождественского рассказа считается Диккенс: «Рождественская песнь в прозе» вышла в Англии к Рождеству 1843 года и была настолько популярна в Европе и России, что породила череду подражаний. Русские писатели живо восприняли опыт Диккенса, ведь культура России – часть христианской цивилизации. Рождественский, или святочный, рассказ стал заметным явлением русской литературной и даже общественной жизни.

Достоевский писал, что Рождество, пожалуй, самый «детский» из всех христианских праздников, потому что Спаситель пришел в мир Младенцем: не в царских одеждах и не в сиянии славы, а смиренно и кротко появился Он на свет. Младенец Иисус, рожденный в пещере и положенный в кормушку для скота, воспринимался как защитник всех обездоленных, бедняков и, в первую очередь, детей. Потому так много рождественских рассказов посвящено детям.

В стремлении порадовать и осчастливить ребенка в праздник Рождества литературные герои и сами преображаются, мечтая о доброй и радостной жизни, о милосердном отношении друг к другу. Такие рассказы могут поселить в домах читателей праздничную атмосферу, отвлечь от житейских забот, напомнить о помощи страждущим.

Рождественские праздники становятся, по выражению Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия, примирения и всеобщей любви. О «чувстве домашнего очага», которое дарит праздник Рождества Христова, вспоминал и Александр Блок.

Традиционный европейский рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, добро неизменно торжествует над злом, благодаря вмешательству чудесных сил. В русской литературной традиции центральное место заняли переживания героя и чудо его внутреннего преображения. Русские писатели затрагивают множество социальных проблем и порой неожиданных для Рождества тем, как например, в рассказе Николая Вагнера «Новый год». Душевный порыв и попытку героя стать лучше, добрее, проявить братскую любовь к нищему очень тонко и иронично изобразил писатель Лазарь Кармен в рассказе «Под Рождество».

Часто рождественские рассказы не заканчиваются с финальной точкой, и многое из жизни героев остается «за кадром». Это превращает читателя в соавтора произведения и заставляет его размышлять: а что же дальше? – как например, в рассказе Чехова «Ванька».

Праздничное рождественское застолье, даже самое скромное, привлекает внимание писателей возможностью раскрыть смыслы куда более важные и глубокие, чем гастрономические, как например, в рассказах «Рождество на Соловках» Бориса Ширяева (о праздновании Рождества заключенными ГУЛАГа), «Рождество в Москве» Ивана Шмелева (о тоске в эмиграции по утраченной родине) или «Портвейн в бурю» Джорджа Макдоналда (о тихом рождественском вечере с бесценными семейными воспоминаниями).

Литература не забывала и о главном, духовном смысле праздника Рождества Христова:

Приклонил небеса и сошел к нам Всевышний.Приклонивши колена, поднимемся на высоту.Соединим три в одно – ум, душу и сердце —И прославим Единородное Слово,ставшее ради нас плотью.Чтение духовной классики, размышление о ней, обсуждение прочитанного в семье и с близкими достойно заполнит святые рождественские вечера. Уютно в теплом доме читать рассказы о Рождестве, которое, по воспоминаниям Никифорова-Волгина, «обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной „Христос рождается, славите“ и снится по ночам в виде веселой серебряной метели».

Василий Никифоров-Волгин (1901–1941)

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

– Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю… За арихметику как пить дать влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю…»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

– Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

– Пока нет, но скоро услышу!

– Когда же?

– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметь да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного рождает», и вместо «волсви же со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал:

– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.

– Ничего. Пальцы я отморозил.

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал Рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

– Я видел на небе Рождественскую звезду… Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

– Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

– «Услышите до последних земли, яко с нами Бог! – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могущии, покоряйтеся: яко с нами Бог… Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы: яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог… И мира Его несть предела: яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

– Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по

молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

1937

Леонид Андреев (1871–1919)

Ангелочек

IВременами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночничаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики. Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

IIДетей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и бо лтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув,

о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.