скачать книгу бесплатно

Незнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта

Борис Викторович Буткевич

Светлана Николаевна Цветкова

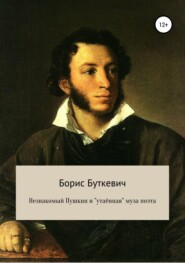

В увлекательной, почти детективной форме автор, посвятивший 20 лет своей жизни пушкинской теме, исследует и по-своему решает одну из загадок биографии и творчества Александра Сергеевича Пушкина – тайну его знаменитой «утаённой» любви, на протяжении двух столетий волнующую пушкиноведов. На обложке портрет А.С. Пушкина кисти В.А. Тропинина.

Вступительное слово

Публикуя эту рукопись почти через 10 лет после смерти автора, испытываешь чувство как бы двойной ответственности: и перед ним самим, уже не имеющим возможности участвовать в публикации и вносить соответствующие коррективы, и особенно перед памятью Александра Сергеевича Пушкина, жизни и творчеству которого посвящена книга.

Такая двойная ответственность подчас заставляла колебаться в праве наследников отдать незавершенный до конца труд моего покойного брата на суд общественности. Однако сомнение разрешились в пользу издания книги. Читателю, в том числе и профессиональным пушкинистам, думается, будет интересно познакомиться с оригинальными идеями автора, само возникновение которых стало возможным лишь благодаря совершенно исключительному стечению личных жизненных обстоятельств, объективно недоступных никому из современных биографов Пушнина и исследователей его творчества.

Содержание и выводы книги в свое время получили одобрение у многих, познакомившихся с рукописью, в частности, у таких известных пушкинистов, как А. Тархов и Я. Певзнер. Но, может быть главное, на мой взгляд, почему рукопись заслуживает опубликования, заключается в ее общей идее, решительно опровергающей представление о Пушкине, как о ветреном легкомысленном человеке, и утверждающей, что несмотря на все увлечения поэта, в его душе жила одна привязанность, зародившаяся на пороге юности и сохранившаяся почти на всю жизнь, постоянно питая его творчество, наполняя его поэзию светом, грустью и глубокой серьезностью, без чего ведь и не бывает подлинно высокого искусства.

Из уважения к автору рукопись публикуется в том виде, в каком она осталась после его смерти, не позволившей довести работу до полного завершения. Поэтому же и все временные ссылки оставлены без изменения, как и псевдоним, которым автор пользовался при жизни.

Олег Буткевич

«Она казалась…, она была»

«Так сердце, жертва заблуждений

Среди порочных упоений

Хранит один святой залог,

Одно божественное чувство…»

А.С. Пушкин

(Все последующие эпиграфы взяты так же из сочинений А.С. Пушкина.)

«В жизни Пушкина была любовь, необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь и им самим никогда не названная, утаенная…» Так писал Юрий Тынянов в своей статье о безыменной любви поэта. Как известно, предположение Тынянова не было новым. За минувший век пушкинистами в числе прекрасных современниц поэта, которые могли претендовать на его «тайную» привязанность, были названы: княгиня Голицына и Мария Николаевна Раевская, Наталья Кочубей и Софья Потоцкая, компаньонка Раевских Анна Ивановна и Екатерина Андреевна Карамзина…

И несмотря на то, что ни к одной из них любовь Пушкина не была бесспорно доказана, сама убежденность исследователей в существовании этого «утаенного» чувства поэта еще и еще раз подтверждает правоту слов того же Тынянова о том, как ложно… представление о Пушкине как о ветреном, легкомысленном, «беспрестанно и беспечно меняющем свои привязанности человеке…»

Мне самому не приходилось заниматься исследованием биографии Пушкина. Это не моя профессия. Просто, как и со многими из нас, он «вечным спутником» прошел со мной через все прожитые годы.

Но … Это «но» возникло совершенно случайно, следствием интереса к семейной старине, к жизни и судьбам давно ушедших предков. В результате архивных розысков я неожиданно обнаружил ряд неизвестных мне прежде однофамильцев, живших в прошлом веке и ранее в Петербурге и в Казанской губернии. И тут стала открываться интереснейшая история, имеющая, как мне кажется, непосредственное отношение к сказанному выше. Впрочем, как говорится, судите сами.

В середине семидесятых годов большой интерес москвичей вызвала открывшаяся в Третьяковской галерее выставка «Неизвестные и забытые портреты конца XYIII – середины XIX веков». Там, в ряду других прекрасных полотен, внимание посетителей привлекал портрет молодой женщины, сидящей на веранде, в кресле, на фоне деревьев старого парка. Голубое платье с наброшенной поверх кружевной накидкой, обнаженные плечи, нитки крупного жемчуга оттеняли шею; темноволосую голову венчал красный тюрбан, украшенный золотой полосой, бахромой и перьями.

Классически правильные черты лица, разлет бровей над синими глазами со спокойным, пожалуй, чуть грустным выражением, улыбка, затаившаяся в уголках губ… Такой смотрела она на зрителей с полотна, подпись под которым была предельно лаконична – Стройновская. Художник неизвестен, время – первая половина прошлого века. А вскоре газета «Литературная Россия» опубликовала заметку об этом портрете, в которой искусствовед и знаток иконографии пушкинского окружения Л.И.Певзнер на основе бесспорно аргументированных выводов раскрывала тайну портрета неизвестной красавицы, полностью называя ее имя – Екатерина Александровна Стройновская, женщина, пережившая глубокую трагедию в личной жизни и вдохновившая Пушкина на элегически прекрасные строфы в одной из его поэм…

На углу маленькой площади…

«Супруг – он звался Дмитрий Ларин -

И винокур и хлебосол,

Ну, словом, прямо русский барин…

Под вечер у него сходилась

Соседей милая семья -

Исправник, поп и попадья…»

Дальше нить рассказа уводит нас из современности в начало давно ушедшего девятнадцатого века, на окраину старого Петербурга, называвшуюся Коломной, где у Калинкина моста, на углу маленькой площади с храмом Покрова, а точнее, на углу набережной Фонтанки и Садовой улицы стоял окруженный большим садом трехэтажный каменный дом генерала Александра Дмитриевича Буткевича, жившего тут со своей многочисленной семьей.

Такие дома были редки в тогдашней Коломне. Вокруг них, вдоль плохо мощеных улиц, теснились домишки служилого люда, ремесленников, мелких торговцев; это был как бы уголок глухой провинции, где, по словам современника, всякий знал всякого и каждый все о каждом. Где стоявшая перед домом карета уже была явлением редким и необычным, где вставали чуть свет, ложились, когда на Невском лишь собирались ехать с визитами. Жизнь заявляла себя бедностью, сплетнями обывателей, пьянством забитой господской дворни. Другой она была за стенами дома генерала Буткевича.

Унаследовав весьма значительное состояние, он не сумел до конца промотать его и к описываемому нами времени, а точнее в 1817 году, продолжал жить широкой барской жизнью, соблюдая при том весь этикет тогдашнего высшего света. Прапрадед его, родом из польского шляхетства, еще в XVII веке вместе с братьями перешел на русскую службу. Все они были определены на жительство в Казанской губернии. У деда Александра Дмитриевича было пятеро сыновей, из которых только Дмитрий, благодаря фортуне, а скорее выгодной женитьбе на некоей Татьяне Балк, дослужился до генеральского чина и осел в Петербурге. Остальные же его братья после службы отправились вместе с семьями восвояси в свою казанскую глухомань.

Запомнив все это, вернемся снова к Александру Дмитриевичу. Будучи единственным сыном, он, с детства избалованный, имел нрав крутой и необузданный. Был трижды женат. Похоронив первую жену, он прогнал вторую, обвинив ее в неверности, и, не получив развода, в 1796 году женился на пятнадцатилетней девушке, проигнорировав при этом все моральные устои своего времени. Однако этот поступок поколебал его общественное положение и связи. Знаменитый екатерининский вельможа граф Николай Алексеевич Татищев и вовсе прекратил свои посещения, хотя Александр Дмитриевич приходился ему родственником и, по тогдашним правилам, не смел не являться к нему в торжественные дни. От третьего брака Александр Дмитриевич имел трех дочерей и сына.

Внук же его от средней дочери, Любови Александровны, Николай Сергеевич Маевский написал любопытную семейную хронику, опубликовав ее в 1881 году. Ниже мы перескажем вкратце его рассказ о судьбе старшей дочери Александра Дмитриевича – Екатерине.

Неравный брак

«Меня с слезами заклинаний

Молила мать; для бедной Тани

Все были жребии равны…

Я вышла замуж…»

Итак, Маевский рассказывает, что Катенька Буткевич родилась в 1799 году. Будущая красавица, она уже с самого раннего возраста выказывала и свой будущий характер; с детства величавая и бесстрастная, не принимала участия в играх двух младших сестер и брата и только изредка, в минуту особого к ним благоволения, дозволяла им запрячься в ее маленькие саночки и катать ее. Прошли годы. Около расцветших барышень стала увиваться молодежь. Чаще и усерднее других посещали их дом сыновья Николая Алексеевича Татищева, старший из которых, Алексей, был страстно влюблен в Екатерину Александровну и уже считался ее женихом.

О предстоящей свадьбе говорил весь город, все считали ее несомненною. Но когда дело подошло к помолвке, старый граф запретил сыну и думать об этой невесте. Ответом ее вспыльчивого отца был полный разрыв с семьей Татищевых. Алексею с братьями было запрещено являться в дом. Разразившийся скандал быстро оброс кривотолками в гостиных столичного света. По тогдашним понятиям, девушка, хотя и ни в чем не повинная, считалась опозоренной, а необыкновенная красота невесты лишь увеличивала злословие и злорадство. Сестер перестали вывозить в свет, к тому же, добавляет Маевский, положение семьи было затруднительным, дохода с оставшегося имения в 600 душ с трудом хватало на жизнь.

Можно представить, какая трагедия бушевала в юном сердце Екатерины Александровны! Родным же и близким ее скорейшее замужество представлялось теперь единственным выходом из создавшегося невыносимого положения. И тут на помощь пришел случаи. Благодаря знакомым подвернулся неожиданный жених. Поляк, обладатель миллионного состояния, сенатор, вдовец, граф Валериан Венедиктович Стройновский.

Казалось бы, все прекрасно, если бы… если бы он не был на пятьдесят лет старше своей невесты! Но это не смутило его. Смолоду красавец, он имел громадный успех у женщин и всю жизнь оставался поклонником и ценителем женской красоты. И в этот раз на специально подстроенных смотринах красота Екатерины Александровны, правильная и холодная, как красота греческой богини, поразила его. Он сделал предложение. Несчастная мать, упав на колени и горько рыдая, умоляла дочь пожертвовать собой ради благосостояния и чести семьи. Екатерина Александровна дала согласие… С бесстрастной улыбкой, с горделиво покойным взглядом синих глаз, с ясным сознанием выполненного долга девятнадцатилетняя красавица пошла к брачному алтарю со своим семидесятилетним женихом.

Венчание совершилось в Коломенской церкви Покрова, в начале 1819 года. После свадьбы Стройновский попробовал вывозить свою жену в свет. Но на первом же балу произведенный ею эффект испугал старого графа. Он ограничил общество жены лишь родственниками и близкими друзьями. В 1823 году у них родилась дочь, а вскоре Стройновский уехал с женой в имение, купленное им рядом с имением Буткевичей в Новгородской губернии, где и провел оставшиеся годы своей жизни. В 1835 году он умер, Екатерина Александровна вторично вышла замуж – за генерала Зурова, тульского губернатора. Вот и вся история этого «неравного брака». Она вряд ли привлекла бы наше внимание, если бы не несколько слов, оброненных Маевским в конце рассказа о жизни Стройновской: «Была ли счастлива, – писал он, – молодая красавица?

Пушкин не был с нею знаком (курсив наш – Б.Б.), но ходил, говорят, в церковь Покрова, что в Коломне, полюбоваться ею; там ее можно было видеть каждый воскресный и праздничный день. Затем появился «Домик в Коломне», где тетка моя, под названием графини, изображена с поразительной верностью…»

Тайна

«На сем лице лишь гнева след…

Да, может быть, боязни тайной,

Чтоб муж иль свет не угадал

Проказы, слабости случайной…

Всего, что мой Онегин знал…»

Так чего же боялась Татьяна? Какого разоблачения? Какие «проказы и случайные слабости», известные лишь Онегину, а значит, бывшие в прошлом, могли скомпрометировать ее в глазах мужа, во мнении света? И вообще, разве в созданном Пушкиным образе Татьяны можно найти черты, допускающие легкомыслие, случайные слабости?.. Сто лет назад Маевский своим категорическим утверждением, что Пушкин не был знаком с его теткой, воздвиг незримую преграду между будущей Стройновской и юным поэтом.

За прошедший век ни один исследователь не взял на себя смелость поставить под сомнение свидетельство родственника, почти очевидца… лишь известный пушкинист Н.О. Лернер, хоть и косвенно, но пытался это сделать, трижды публикуя свое мнение, что именно трагедия Стройновской подсказала Пушкину судьбу Татьяны, а стало быть ему, три года жившему в Коломне, в ближайшем соседстве с Буткевичами, была хорошо известна история ее первой любви и первого брака. Но и Лернер не ставит вопрос об их личном знакомстве, лишь повторяя здесь слова Маевского.

Ну, а если Маевский все же умышленно, «чтоб муж иль свет не угадал», написал эти «роковые» слова?! Если, наоборот, в его семье прекрасно знали, что Катенька Буткевич и Саша Пушкин были знакомы, но потом знакомство это оборвалось, да так, что и упоминать о нем в ближайшие сто лет было нельзя… Если так, то надо искать объяснение этому предположению, пытаться разгадать тайну, которую нужно было сокрыть так глубоко и надолго. Здесь логика сопоставлений невольно подводит к другой загадке в рассказе Маевского, к его недомолвке.

Почему все же расстроилась свадьба Екатерины Александровны с Алексеем Татищевым? Ведь должна же была быть конкретная причина? И очень мало вероятности, что этой причиной был разрыв ее отца со второй женой, вызвавший негодование его высокопоставленных родственников. Ведь с тех пор (с 1795 года) прошло без малого четверть века. Да и не такие грехи прощались сильным мира сего в «золотой» екатерининский век. Ссылка на бедность тоже мало убедительна. Во-первых, 600 душ – это по тем временам бедность весьма относительная, да и вопросы такого плана решались и обсуждались задолго до помолвки или свадьбы, о которой, тем более, уже говорил весь город. Нет. Скорее всего, причиной было другое, а точнее, другой…

И в этой связи непонятным остается тот факт, что, упомянув имя великого поэта, Маевский не счел нужным вспомнить, что в те самые годы, когда разыгралась трагедия Екатерины Александровны, вплотную с особняком Буткевичей находился дом графа Марка Константиновича Ивелича, старого приятеля и сослуживца Александра Дмитриевича, дочь которого Екатерина Марковна была задушевным другом матери Маевского. Еще же через четыре дома, на этой же стороне Фонтанки, стоял дом адмирала Клокачева. В нем, на втором этаже, в квартире своих родителей с июня 1817-го по 6 мая 1820 года жил А.С. Пушкин, тогда всего лишь чиновник десятого класса.

У соседей

«Вам должно знать, что мой чиновник

Был сочинитель и любовник;

Свои статьи печатал он

В "Соревнователе". Влюблен

Он был в Коломне по соседству…»

Осень 1817 года. Воскресенье. Как обычно, в этот день Александр Дмитриевич принимал гостей. После степенного обеда общество разделилось: мужчины направились в кабинет к ломберным столам, возле которых буфетчик Фадеич еще загодя приготовил строй бутылок, окружив их судачками с рыжиками, икрой, хрустящими огурчиками и прочей соблазнительной снедью. Дамы в столовой допивали чай, а молодежь, устроившись в одном из уголков залы, готовилась играть в шарады.

Однако на этот раз игра не клеилась. Сквозь плохо прикрытую дверь кабинета то и дело долетали басистые раскаты брани, извергаемой, как всегда, проигрывавшим графом Ивеличем, вслед же звучал осуждающий голос настоятеля Покровской церкви отца Бориса Албенского. Девушки в зале умолкали и краснели, двое их кавалеров с деланной невозмутимостью поглаживали усы, а притаившаяся в уголке няня Фадеевна (жена буфетчика) испуганно крестилась. Положение было спасено предприимчивой Любочкой. Заговорщическим шепотом она предложила навестить соседку, свою подругу Екатерину. Марковну, по легкому нездоровью оставшуюся сегодня дома. Короткое обсуждение, идея одобрена. Фадеевна – наперсница всех тайн – укутала девушек в шали и душегрейки, и все общество, в составе Кати, ее двух сестер и братьев Татищевых, минуя полумрак коридоров, спустилось в сад и, проскользнув через скрытую в заборе калитку, вскоре уже поднималось по балконным ступеням соседнего дома.

Неприбранная девка проводила гостей до дверей гостиной и распахнула их. В комнате плотными клубами плавал табачный дым. В руках Екатерины Марковны и сидящего прямо на ковре молодого человека, почти подростка, дымились трубки. Увидев гостей, хозяйка поспешила навстречу:

– Как я рада! Господа, кто незнаком, рекомендую – Александр Пушкин, мой кузен, сосед, любимец муз.

Пушкин поклонился, живо вскочив:

– Да мы знакомы уж тысячу лет, вот разве что их сиятельства…

Мужчины сдержанно представились. Пушкин метнул насмешливый взгляд в сторону помрачневшего Алексея Татищева. Минутная неловкость была развеяна Любовью Александровной:

– А ведь мы в шарады пришли играть, так идемте же, а то здесь тесно и танцевать нельзя.

Компания перешла в залу. Подали свечи, их огоньки заискрились в зеркальных простенках. Разделившись на две партии, разыграли несколько шарад, с хохотом переодевались в извлеченные из сундуков камзолы и кирасы прадедовских времен. Партия Пушкина, в которой кроме него были заняты Катя и меньшой Татищев, проиграла, пришлось отдавать фанты. Хозяйка села за клавикорды, спиной к обществу. Подглядывая в зеркала, она говорила, что делать проигравшему фанту. Екатерине Александровне выпало, надев кирасу, залезть на высокую тумбу и принять позу Афины. Она смутилась, казалось, вот-вот заплачет, умоляюще взглянула на Пушкина. Он спас ее: с канделябром в руке мигом взобрался на постамент, скрючившись и гримасничая, напоминая чертенка. Самого Пушкина Ивелич, также подсмотрев, приговорила сочинить экспромт. Он молча уселся у камина на корточках… Через несколько минут, когда хозяйка начала наигрывать вальс, непринужденно подошел к Екатерине Александровне:

– Позвольте…

Она подала руку, и он повел ее легко и свободно, став, словно выше ростом, чуть откинув курчавую голову. Светлые глаза были задумчивы и грустны. Сказал тихо:

– Я хочу оплатить свой фант.

Затем произнес ей на ухо несколько фраз. Катенька вспыхнула. Кончилась музыка. Ивелич, как всегда бесцеремонно, спросила:

– И что это вы шептали сейчас Катрин?

Пушкин рассмеялся: вы все видите! Я вас разочарую, то был всего лишь мадригал.

Екатерина Александровна растерянно искала глазами Татищевых и, не видя их, вопросительно посмотрела на сестру. Люба серьезно сказала:

– Боюсь, что их сиятельства уехали по-английски, не прощаясь…

Факты

«То были тайные преданья

Сердечной, темной старины,

Ни с чем не связанные сны,

Угрозы, толки, предсказанья…»

Читатель, несомненно, догадался, что очерк «У соседей» – всего лишь вымысел, один из возможных вариантов утаенной Маевским правды о близком знакомстве Пушкина с Катенькой Буткевич, о ее разрыве со своим женихом Алексеем Татищевым. Однако и тут есть исторически верные факты и вполне обоснованные догадки.

Однако, прежде чем обратиться к этим фактам, необходимо, как кажется, подчеркнуть, что соображения, положенные в основу нашего рассказа, являются только гипотезой. Гипотезой, выдвигаемой впервые, никогда ранее не рассматриваемой, не разрабатывавшейся и, следовательно, не подтвержденной на сегодня научным пушкиноведением.

Суть ее в следующем. Пушкин и Катерина Буткевич познакомились вскоре после выхода поэта из Лицея. Это было естественным следствием близкого соседства, общих знакомых, необыкновенной красоты девушки, влюбчивости Пушкина тех лет, обаяния его личности.

Возникшее между ними взаимное увлечение явилось причиной расстроившейся свадьбы Катерины Александровны с Алексеем Татищевым, последовавших затем позора и бесчестия ее в глазах общества, скандала в семье, «тайны» Маевского.

Для Пушкина отчаяние скомпрометированной девушки, бесперспективность дальнейших отношений, вся разыгравшаяся затем трагедия неравного брака стали одной из причин, заставивших поэта покинуть Петербург в 1819 – начале. Глубоко скрытое в душе Пушкина чувство симпатии к Катерине Александровне и непроходящее сознание вины за ее исковерканную жизнь неоднократно находили отражение в его творчестве на протяжении всей жизни поэта.

Совокупность этих предположений и является нашей гипотезой.

Естественен вопрос: как могло случиться, что подобная гипотеза, фактически претендующая на обоснование новой тематической нити в творчестве Пушкина и не подкрепленная каким-либо новонайденным документальным материалом, не была ранее выдвинута и разработана пушкиноведением? Думается, причина в том, что при изучении жизни и творчества поэта эта нить просто не просматривается. Она выявилась только в результате субъективного интереса автора к биографии Стройновской, к жизненным перипетиям ее петербургских и казанских родственников, ко всему кругу знакомых этой семьи.

Теперь о фактах. Стройновская заинтересовала пушкинистов, как все и вся, что нашло отражение в творчестве поэта. Это явилось следствием свидетельств двух очевидцев – близких друзей Пушкина Плетнева и Нащокина, документально подтвердивших, что гордая графиня, упомянутая в «Домике в Коломне», – девица Буткевич, вышедшая за старика графа Стройновского. Третьим был Маевский. Но, вопреки его «роковой» реплике, которая упоминалась выше, простая логика подсказывает, что семьи Пушкиных и Буткевичей, живя в близком соседстве и имея немало общих знакомых, вполне могли быть знакомы между собой. Однако, могли или были? И кто же эти общие знакомые?

Снова обратившись к хронике Маевского, назовем некоторых из них, тех, кто постоянно бывал в доме Буткевичей. Ближайший друг Александра Дмитриевича архиепископ Иринеи – глава Псковской епархии, куда входило и пушкинское Михаиловское. Писатель Дмитрий Иванович Хвостов, хорошо знакомый с отцом, дядей, а в дальнейшем и с самим поэтом. Настоятель Коломенской церкви Покрова Борис Албенский – человек даже по долгу службы близкий обоим домам и постоянно бывавший в них. Семья Ивеличей – родственников и близких знакомых Пушкиных. Илья Александрович Болтин – племянник Александра Дмитриевича, приятель Баратынского, Дельвига, Льва Пушкина. Флигель-адъютант Шемиот – троюродный брат Пушкина. Наконец, лейб-медик Николай Федорович Арендт – домашний врач обеих семей…

Можно упомянуть и других общих знакомых, но и названных вполне достаточно, чтобы утвердиться в том, что по тем временам Пушкины и Буткевичи не могли не быть знакомы между собой. Близки они, возможно, не были, но кланялись друг другу и в дома при необходимости захаживали. Мы уже рассказывали о внешней стороне жизни в доме Александра Дмитриевича.

Ну, а каким был домашний уклад в семье Сергея Львовича? Сам поэт не раз жаловался на скаредность своего отца, стеснялся бедности их дома. Действительно, денег в семье всегда не хватало. Жили незначительными доходами со своей части Болдинского имения и Михайловского. Ни Сергей Львович, ни Надежда Осиповна не умели, да и не хотели заниматься хозяйством… Доходило до того, что когда в доме собиралось несколько гостей, то посуду занимали у соседей, возможно, у тех же Буткевичей.

Однако была и другая сторона. Своей родословной, восходящей ко времени Александра Невского, Пушкины могли гордиться. За шесть столетий их предки породнились с самыми аристократическими и знатными русскими фамилиями. Да и образованности, умения представительствовать им было не занимать. Двери гостиных высшего света Петербурга были всегда открыты перед четой Пушкиных и Василием Львовичем. И напротив, при всем достатке Буткевичей их родословная насчитывала немногим более двухсот лет, да и неизвестно, знали ли они ее толком, и уж во всяком случае не имели основания гордиться своими бедными казанскими родственниками…

Поэтому понятно, что им должны были импонировать знатность и связи соседей (ведь дочерей надо было пристраивать), а Пушкины были заинтересованы в знакомстве скорее с другой, чисто житейской стороны, тем более – после «удачного» замужества Екатерины Александровны.

Ну, а главное? Были ли знакомы Катенька Буткевич и юный поэт?

Современники и мемуаристы либо молчат, либо категорически говорят «нет»; неразобранные архивы хранят свои тайны… И нам ничего не остается, как обратиться к самому Пушкину, к строкам его творчества, хотя мы заранее знаем, что и в них нет однозначного ответа, нет даже имени Екатерины Стройновской.

Мадригал