скачать книгу бесплатно

Я живой

Незаметно подошел 1941 год. Мне исполнилось семь лет, и осенью меня собирались отдать в школу. Зимой я получил роскошную обновку: где-то по знакомству была куплена шубка, крытая черной жеребячьей шкурой. Мама сшила себе красивое демисезонное пальто, коричневое, с воротником, широкие углы которого были оторочены коричневым каракулем, по форме напоминающим петлицы на военных шинелях. Пришло лето, наступила жара, и мы, как всегда, выехали на дачу. Пошла веселая безмятежная дачная жизнь.

Однажды поздним воскресным утром мы сидели на террасе за завтраком; я доедал яичницу, запивая какао, и слушал, как наверху, где-то на растущей рядом шелковице, оживленно переговаривались птицы. В этот момент распахнулась калитка, и на дачу ворвалась пожилая соседка.

– Вы что, ничего не знаете? – задыхаясь, прокричала она, подбегая к террасе. – Война!

Я обрадовался: кончились игры, пришло время подвигов!

– Быстро доедай, – сказала мама. – Надо бежать в магазин.

У магазина уже стояла гигантская очередь. Очередь подвигалась быстро: полки были почти пустыми, как и в предыдущие дни. Лишь громадные пирамиды консервов из дальневосточных крабов, которые в те времена почему-то не считались деликатесом, украшали витрины. Но теперь расхватывали все.

На даче стало жить трудно. Мы вернулись в город. Стал налаживаться военный быт. Вышел приказ о сдаче радиоприемников, и граждане заспешили в пункты приема. Пришлось и нам расстаться с приемником – грубоватой деревянной коробкой с динамиком, затянутым матерчатой сеткой. Если не ошибаюсь, эта модель называлась «СИ»: вероятно, это были инициалы вождя. Теперь мы были избавлены от вражеской пропаганды, все новости поступали из черной зловещей тарелки громкоговорителя, да и новости были чернее тучи.

По вечерам город погружался в черный беспросветный мрак. Дворники бдительно следили за тем, чтобы ни полоски света не пробивалось из окон. Затемнение должно было сбить с толку вражеских летчиков. Повесили глухие темные шторы и мы с мамой. Окна были оклеены крест-накрест бумажными лентами, чтобы от взрывов не вылетали стекла. Город начали бомбить. Как водится, поползли разговоры о шпионах, которые фонариками указывают фашистам цели. Одна из первых бомб попала в большое здание ломбарда напротив нашего дома. Бомба пробила крышу, проникла в хранилище ковров и не взорвалась. Бомбили по ночам: сначала слышался самолетный гул, доносились разрывы зенитных снарядов, затем раздавался оглушительный нарастающий свист и взрыв. Черное небо полосовали прожекторные лучи. Иногда в них попадал крохотный, почти игрушечный самолетик. Вырваться из луча ему уже не удавалось.

В семь лет опасность ощущается слабо. Я привык к ночному фейерверку, быстро засыпал и спал мертвым сном. Однако опасность была немалая. Мы жили в районе, примыкающем к порту, который бомбили особенно интенсивно. Бомбоубежища в доме и поблизости не было. Поэтому мама решила вернуться на дачу.

Дачную местность не бомбили. Но праздничная безмятежность дачной жизни уже исчезла. Дачи стали пустынными: молодежь была призвана в армию, одесситы прервали отпуска, гости разъезжались по домам.

В саду была вырыта щель. Так называлась длинная и глубокая, в человеческий рост, траншея с вертикальными стенами, куда полагалось прятаться во время налетов. В торце щели в грунте были утрамбованы ступеньки. Однажды днем объявили воздушную тревогу, и все находившиеся поблизости дачники сгрудились в пахнущей сырой глиной щели. Слышался гул самолетных моторов, но бомбежки не было.

– Смотрите, смотрите, воздушный бой! – закричал мой сверстник и сосед, мальчик Витя.

Все запрокинули головы. Высоко в безоблачном небе кружили и играли в догонялки крохотные самолетики. Время от времени раздавался пулеметный треск. Смертельная игра казалась с земли захватывающим аттракционом.

Я вылез из щели, чтобы лучше видеть и не пропустить момент, когда наши собьют фрица. Два самолета отвалили от группы и потянулись в сторону. Ударили зенитки. Вдруг что-то просвистело рядом с ухом и шмякнулось на землю. Я нагнулся и поднял осколок. Он был еще горячий. Мне кажется, я и сейчас отчетливо вижу этот сероватый, отливающий синевой зазубренный кусочек металла величиной с палец взрослого человека – вероятно, осколок зенитного снаряда. Недетская мысль о том, что я был на волосок от смерти, поразила меня. Я положил осколок в карман и молча сбежал по ступенькам в щель.

Вечером мама приехала из города. Мы поужинали, мама согрела воду на керосинке и велела мне вымыть ноги перед сном. Из кармана штанишек выпал осколок.

– Что это? – спросила мама.

– Железку нашел, – ответил я.

– Вечно ты какую-то гадость в карманах носишь, – проворчала мама.

Я всхлипнул и прижался к ней. Мама была теплая, и я был живой. Я еще не видел мертвых, но знал, что они никогда, никогда не возвращаются.

– Ты что? – удивилась мама, – Обиделся?

– Нет, – сказал я и заплакал.

Ночью мне приснилось что-то страшное, я проснулся и долго не спал, слушая легкий шелест акации за открытым окном. Ночной бриз нес запах моря и шевелил занавески на окне. Комната то освещалась серебристым лунным светом, то снова погружалась в черноту ночи. В эту тихую летнюю ночь я впервые в своей короткой жизни думал о том, как легко убить человека.

Между тем надвигалась осень, фронт приближался, и мы снова переехали в город. На стенах домов появились плакаты: «Одесса была, есть и будет советской». Одесситы, умеющие правильно читать советские лозунги, поняли, что враг скоро войдет в город. В повседневный лексикон прочно вошло новое слово – «эвакуация». В середине августа Одесса была отрезана и осталась за линией фронта, покинуть осажденный город можно было только морем. Тем, кто успел уехать до того, как кольцо окружения замкнулось, повезло. Теперь попасть на уходящий транспорт считалось удачей. Маме достали билеты на теплоход «Ленин», но она колебалась: ехать в неизвестность с ребенком, одной было страшно. Отец со своей семьей и восьмидесятилетней матерью оставался, мамины родители тоже.

Почему большинство одесских евреев не покинуло город своевременно? У каждой семьи были свои мотивы. Кто-то, доверяя пропаганде, считал, что Одессу врагу не сдадут. Скептики полагали, что преследования евреев немцами – очередной миф советской власти. Люди помнили немцев, оккупировавших Одессу в 1918 году. Они вели себя спокойно, мирное население не трогали, евреев не истребляли. Предполагалось, что в город придет та же армия, что и двадцать три года тому назад. И скептики, и доверчивые энтузиасты страшились эвакуации – опасного и тяжкого путешествия неведомо куда. Некоторые, несомненно, втайне надеялись, что советская власть не вернется в Одессу никогда и постепенно наладится нормальная жизнь, которую еще не успели забыть.

Так или иначе, все близкие оставались в городе, и мама решила не ехать. Билеты были сданы, и «Ленин», перегруженный эвакуированным людом, ушел без нас. Через два дня в Одессе стало известно, что немецкие самолеты бомбили теплоход «Ленин» в открытом море и он пошел ко дну. Погибли почти все, многие сотни людей, в том числе и друзья нашей семьи.

Оказывается, мы евреи

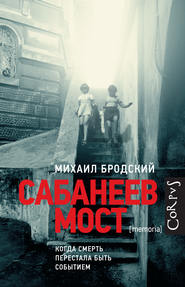

А 16 октября канонада на подступах к городу стихла, и в город вступили немцы. Мы с мамой молча стояли у окна и смотрели, как от Сабанеева моста к улице Гоголя по середине мостовой маршировала немецкая колонна. Солдаты были серо-зеленые, в касках, с еще не виданными нами автоматами. Улица была пустынна, лишь какие-то женщины, выскочившие из подворотни, бросили солдатам цветы. Колонна свернула на улицу Гоголя и скрылась из виду. Грохот сапог смолк, и стало невероятно тихо.

Так началась жизнь в оккупации и кончилось обыкновенное детство.

Очень скоро я узнал, что мы евреи. Было непонятно, что это означает, но ясно было одно: это тайна и, если не хочешь погибнуть, эту тайну надо хранить.

– Хорошо, что я не дала сделать тебе обрезание, – сказала мама. – Мне было жалко тебя мучить.

И мама объяснила мне, что это значит.

Однажды холодным осенним утром жизнь страшно перевернулась. В дом пришли два молодых русских полицейских и забрали меня и маму, позволив взять лишь чемоданчик с самыми необходимыми вещами. Полицейские привели нас в школу, ту самую, куда я собирался поступить этой осенью. Нас отвели в большую комнату, где стояли еще никогда не виданные мной парты, и заперли на ключ. Вот это и был мой первый школьный день и начало постижения того, что называется жизнью.

Время тянулось медленно, мы сидели с мамой за партой, мама обнимала меня за плечи и успокаивала рассказами о том, как будет хорошо, когда кончится недолгая война, и я приду в этот класс и буду сидеть, может быть, даже за этой партой, и учительница вызовет меня к доске, и я буду писать мелом на доске, отвечая урок, как это делают все дети во всех школах во все времена.

За окном стемнело, хотелось есть, и мама дала мне взятый из дома бутерброд.

В коридоре послышались голоса, шаги, дверь отворилась, и полицейский, уже другой, немолодой, с лицом тяжелым, как боксерский кулак, кивнул нам:

– Выходите.

Нас отвели по темной лестнице куда-то вверх, и мы очутились в маленьком коридорчике перед дверью, обитой черной клеенкой. Тускло светила маленькая лампочка. По коридорчику ходил взад и вперед пожилой румынский солдат.

– Останься здесь, – сказал мне полицейский и вошел с мамой в черную дверь.

Я сел на стул у стены. Было страшно. Солдат смотрел на меня.

– Юде? – спросил солдат.

Я уже знал, что это такое, и неопределенно помотал головой. Солдат вздохнул и полез в карман. Из кармана появился кусок рафинада. Солдат протянул его мне. Есть не хотелось, но было неудобно, и я положил его в рот. Сахар наполнил мой рот сладостью, но горький страх не прошел.

Черная дверь отворилась, и полицейский, взяв меня за плечо, подтолкнул вперед. Я вошел в небольшую, ярко освещенную комнату, где за столом сидел молодой офицер в румынской форме. В углу у стены рядом с дверью почему-то стояла высокая деревянная лестница. Мама сидела у стола.

– Подойди сюда, мальчик, – сказал офицер на чистом русском языке.

Я подошел к столу. На столе стояла лампа под зеленым, очень домашним абажуром, несколько листочков бумаги были придавлены черным пистолетом.

Офицер рассматривал на просвет мамин паспорт, определяя, имеется ли подчистка в графе «национальность».

– Оставьте меня с мальчиком, – сказал офицер полицейскому.

Полицейский вывел маму из комнаты.

– Послушай, – сказал офицер, – не надо скрывать, что ты еврей. Мне ведь все известно. Тебя же, наверное, учили говорить правду.

– Я не еврей, – ответил я.

– Почему ты боишься сказать правду? – мягко спросил офицер. – Мы не делаем евреям зла. Просто на время войны все евреи должны переехать в другое место. Таков приказ. Смотри.

Офицер взял пистолет, вынул обойму и показал мне. Желтые патроны, плотно пригнанные друг к другу, золотились на свету.

– Если ты не скажешь правду, мне придется тебя застрелить. Видишь этот верхний патрон? Когда я выстрелю, он будет здесь.

Офицер постучал костяшками пальцев по моему лбу и со щелком вогнал обойму обратно в рукоятку пистолета.

– А куда же вы нас отвезете? – спросил я.

– Мы отвезем вас в хорошее место, где не будут бомбить. Там будет спокойно. До конца войны. Сейчас я позову твою мать.

Вошла мама и стала у двери, прислонившись к лестнице.

– Вот видишь, – сказал офицер и улыбнулся, обнажив золотые зубы, пригнанные друг к другу, как патроны в обойме, – мальчик мне все сказал.

– Неправда! – воскликнула мама. – Что ты сказал?

– Скажи ей, – кивнул мне офицер, – мы же договорились.

– Мамочка! – закричал я. – Нас не убьют, я сказал, что я еврей, и нас просто отвезут в другое место.

– Значит, ты не мой сын! – отчаянно закричала мама и стала белая как стена.

– Мамочка… – заплакал я.

Офицер улыбался.

– Отведи их, – бросил он полицейскому, стоявшему в дверях.

Нас отвели в другой класс, где было много народу: женщины и дети. Мама тяжело молчала.

Наступила ночь. Я задремал, положив голову маме на колени. Резкий толчок разбудил меня. Мама поднимала меня на руки. Люди ломились к выходу.

– Что случилось? – забормотал я.

– Кажется, пожар, – ответила мама, прижимая меня к себе и пробиваясь к дверям.

Толпа вывалилась на лестницу, заполненную едким дымом. Люди с детьми на руках, обезумев, давили друг друга. Слышались стоны.

– Мамочка, я не хочу умирать, – прошептал я.

Толпа монолитной массой, превратившись в гигантское бессмысленное чудовище, медленно сползала по лестнице вниз. Солдаты, стоявшие у подножья лестницы, едва сдерживали напор. Сверху я увидел вестибюль, где несколько солдат топтали сапогами горящие и дымящиеся тряпки. Больше нигде огня не было. Паника погасла. Люди постепенно приходили в себя. Мы вернулись в класс, и я снова заснул.

Ранним утром всех вывели на улицу и построили в колонну. Колонна была длинная и растянулась на целый квартал. Моросил мелкий противный дождик. Мы молча шли, охраняемые солдатами, по середине мостовой под взглядами нечастых прохожих. Шли долго, через весь город, и подошли к железным воротам в красно-кирпичной стене. Это была городская тюрьма. Ворота с лязгом растворились, и колонна втянулась в тюремный двор.

Те, кто читал «Крошку Доррит» и помнит описание долговой тюрьмы Маршалси, могут попытаться представить себе множество людей, живущих каким-то странным бытом в стенах, за пределы которых выйти невозможно, но внутри их пользующихся относительной свободой. Я плохо помню те несколько дней, которые мы провели в тюрьме. Помню скученность, добывание кипятка, тяжелый ночной сон в коридоре на каком-то сундуке. Помню неожиданную встречу в тюремном дворе с Витей, товарищем, с которым мы играли на даче в войну.

Память об этих днях ушла куда-то в глубину, в подсознание, и своеобразно выплеснулась наружу двадцать лет спустя. Я еще расскажу об этом в другом месте.

Невозможность вспомнить и подробно рассказать об этих последних днях многих тысяч людей тем более печальна, что я, быть может, единственный или уж по крайней мере один из очень немногих уцелевших, избежавших ужасной участи, уготовленной евреям, согнанным в одесскую городскую тюрьму. Люди, среди которых я прожил эти несколько дней, были заживо сожжены в каких-то бараках под Одессой.

Вмешивается мойра

Чудо, как всегда, произошло неожиданно. В один действительно прекрасный день маму куда-то вызвали. До сих пор не понимаю, как в этом беспорядочном скопище людей можно было быстро отыскать человека. Тем не менее это случилось, и очень скоро мама вернулась. Ее глаза сияли, и она снова была молодой и красивой, как недавним летом.

– Собирайся, – шепнула она мне, – мы выходим на свободу.

Собираться было недолго. Стараясь не смотреть в глаза остающимся, мы вышли из здания и через несколько минут подошли к воротам. В проходной нас ждала женщина, пожилая, грузная, с седеющими встрепанными волосами. В руке она держала листок бумаги. Это было разрешение на выход из тюрьмы Ольге Яковлевне Барановской и ее сыну.

Так в мою жизнь вошла Мария Михайловна Кобозева.

Как и где получила она эту спасительную бумагу? Я этого не знаю и уже никогда не узнаю. Так же, как никогда не узнаю, что связывало ее с мамой и почему она пришла нам на помощь. Понимаю только одно: этой удивительной женщине, ее доброте, ее безрассудной смелости и неподражаемому нахальству я обязан жизнью.

За воротами нас ждал извозчик. Мы погрузились в пролетку и поехали прочь. В пролетке пахло кожаной сбруей и лошадиным потом. Я сидел рядом с мамой на потрескавшемся, выбеленном от старости клеенчатом сиденье и разглядывал улыбающееся лицо Марии Михайловны, сидевшей напротив нас, спиной к извозчику. Лошадь бежала резво. Булыжная мостовая неслась навстречу. Пролетка мягко покачивалась на рессорах.

Следует сказать, что на извозчике я ехал впервые в жизни. Этот ископаемый вид городского транспорта возродился в Одессе только после начала оккупации. Но, конечно, не лошади задавали тон на улицах оккупированного города. Проносились сверкающие автомобили «Хорьх» с важными немецкими офицерами внутри. Неторопливо двигались странные тупорылые итальянские грузовики с кабиной, нависающей над передними колесами. Улицы приобрели какой-то новый, почти заграничный вид. Уже мелькали вывески частных магазинов, в толпе выделялись военные в немецких, румынских, итальянских мундирах, появились респектабельные мужчины, сменившие пролетарские кепки на вынутые из нафталина дореволюционные котелки. На одном из перекрестков открылся вид на площадь, в центре ее стояло еще не виданное мною сооружение – виселица. Ветер покачивал на высокой перекладине три тела со склоненными набок головами. На груди у них висели таблички. Пролетка резко свернула и понеслась дальше.

Теперь Одесса управлялась румынской администрацией и была центром Транснистрии, то есть Заднестровья. Очевидно, после ожидаемой в ближайшее время победы над Советским Союзом эта территория должна была окончательно отойти к Румынии. А пока здесь был создан военный округ, командующим которым был назначен генерал Георгиу, с которым я однажды повстречался в приватной обстановке. Генерал был весьма импозантен и потрепал меня мягкой генеральской ладонью по стриженой неарийской голове.

Но это произошло значительно позже, а пока извозчик привез нас в клинику, где главным врачом был Иван Алексеевич Кобозев, муж Марии Михайловны. Большая семья Кобозевых приютила нас у себя, потому что возвращаться на улицу Гоголя было равносильно самоубийству.

Здесь самое время рассказать о семье, в которой я прожил больше двух лет в страшное время оккупации.

Иван Алексеевич был известным в городе профессором-окулистом, коллегой знаменитого Филатова. Смутно вспоминаю, что еще до войны мы с мамой бывали у Кобозевых дома и Иван Алексеевич лечил меня от блефарита, то есть смазывал какой-то желтой, кажется ртутной, мазью веки, на которых у меня время от времени образовывались белые корочки.

Это был высокий, всегда подтянутый красивый мужчина лет шестидесяти или немного старше, барственный, неторопливый в движениях, с крупными простыми чертами лица и густыми, совершенно белыми волосами, гладко зачесанными назад. Сколько я помню, он был немногословен и не склонен к сантиментам. Пожалуй, это был совершенный образец старого, дореволюционного профессора, уверенного в себе и внушающего доверие пациентам.

Как это часто бывает, Мария Михайловна была его полной противоположностью. Шумная, порывистая, по-одесски изобильная телом и какой-то космической энергией, она занималась домом и, как я думаю, разнообразными коммерческими гешефтами. Ее неустрашимость в общении с новыми хозяевами города, от солдата до генерала, доходила до какой-то сверхъестественной наглости. Наглость была тем более удивительной, что, как я узнал значительно позже, Мария Михайловна была крещеной еврейкой.

У четы Кобозевых было восемь детей: его дети от первого брака, ее дети от первого брака и общие дети. В то время с семьей жили две дочери: старшая – Татьяна, молодой врач-венеролог, с двухлетним сыном Толей – и младшая – Наташа, красивая белокурая восемнадцатилетняя девушка, постоянно конфликтующая с матерью и называющая ее мутершей. Кроме того, в семье жил внук Вова, мальчик моих лет. Известно было, что родители его жили где-то далеко на Урале. Впрочем, поскольку о них никогда ничего не говорилось, не исключено, что они были репрессированы.

Маленького Толю обихаживала жившая в семье няня, которую звали Мальвина. Это была рыхлая немолодая немка из колонистов – их было немало в Одессе и особенно под Одессой, например в Люстдорфе, который после войны был без особого полета фантазии переименован в Черноморку. Своей принадлежностью к истинным арийцам Мальвина как бы уравновешивала национальную неполноценность семейства Кобозевых. Дело в том, что Татьяна выглядела типичной еврейкой, что я хорошо понял, увидев ее двадцать лет спустя, а отец Толи, врач, погибший на фронте в первые недели войны, был несомненный еврей с отчетливой еврейской фамилией.

Это ужасное обстоятельство было замаскировано фиктивным браком Татьяны с сыном давних друзей Ивана Алексеевича, племянником знаменитого Уточкина, одного из первых русских авиаторов. Уточкин, которого звали, если не ошибаюсь, Николай, в доме Кобозевых не жил, но часто появлялся, демонстрируя принадлежность к семье.

Несмотря на то что еврейство отдельных членов семьи было формально прикрыто, дамоклов меч раскрытия преступной тайны постоянно висел над Кобозевыми, ибо доброжелателей всегда немало. В этих условиях взять в свой дом еврейскую семью было не просто смелостью – было безрассудным благородством.

Все мы, семеро членов семьи Кобозевых и я с мамой, ютились в подвале одного из корпусов клиники, куда временно переехали Кобозевы из своей огромной квартиры, которую в эту зиму, видимо, было невозможно обогреть.

Зима 1941–1942 годов была ранней и лютой. Жестокость жизни словно была подчеркнута жестокими морозами. В память врезался хмурый день, низко летящие над городом облака, жесткий колючий снег, ущелья улиц между огромными белыми сугробами, заметенные снегом трупы замерзших людей, изредка встречающиеся по дороге темные фигуры редких прохожих с закутанными от мороза лицами. Куда мы с мамой шли в этот трескучий мороз? Что заставило нас покинуть теплый сыроватый подвал? Не помню.

Жизнь в основном проходила на территории клиники, за пределы которой я выходил очень редко. Питались все за общим столом, скудно. Заметное место в ежедневном меню занимала мамалыга – кукурузная каша, своеобразный символ воцарившейся румыно-молдавской цивилизации. Тепла и воды не хватало. Время от времени устраивали всеобщую помывку: грели ведра с водой и мылись по очереди на кухне. От холода и грязи завелись вши. Запомнились картины вечернего досуга: при тусклом свете керосиновой лампы обитатели подвала, и я в том числе, ищут насекомых в складках и швах одежды и давят ногтями эту противную беловатую живность.

Однажды мама сказала мне:

– Одевайся. Пойдем прощаться с бабушкой и дедушкой.

Я ничего не понял.