скачать книгу бесплатно

Ленинград сражающийся, 1941–1942

Борис Петрович Белозеров

Блокада Ленинграда. Воспоминания

Книга доктора исторических наук Б. П. Белозерова впервые во всех подробностях, на широком фоне общего хода противостояния на Советско-германском фронте, рассказывает о первых двух годах ленинградской Блокады, помогая читателю понять истинную значимость и трагедию Битвы за Ленинград, которая долгое время недооценивалась в общей череде битв и сражений Великой Отечественной войны. В центре внимания самая важная проблема Блокады – продовольственная и пути ее решения. Автор в деталях освещает важнейшие направления организации обороны Ленинграда: ход военных действий, планирование и проведение оборонительных и наступательных операций; жизнь интеллигенции, рабочих, студентов и школьников в блокадном городе; ход партизанского движения на оккупированных территориях Ленинградской и Новгородской областей. В книге опубликованы уникальные архивные материалы военных и гражданских органов власти Ленинграда, а также Красной армии.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Борис Белозеров

Ленинград сражающийся, 1941–1942

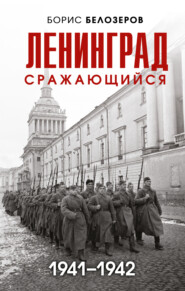

Фотография на обложке: © Анатолий Гаранин / РИА Новости

© Белозеров Б.П., 2022

© ООО «Издательство «Яуза», 2022

© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Предисловие

Перед вами уникальная книга – «Ленинград сражающийся. 1941–1942 гг.», рассказывающая о суровом лихолетье во время Великой Отечественной войны, постигшем город Ленинград и его жителей. Он приобрел новое и только для него единственное название «Ленинград! Город-фронт!». И с этим именем он живет начиная с 8 сентября 1941 г. и по сегодняшний день как олицетворение мужества и стойкости, проявленных его защитниками на протяжении почти всех 900 блокадных дней. Вечером 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву на развертывание военных действий против СССР, которая получила порядковый номер 21 и условное наименование вариант «Барбаросса» (Fall Barbarossa). Планом предусматривался разгром Советского Союза в ходе одной кратковременной кампании. Главными стратегическими объектами были признаны Ленинград, Москва, Центральный промышленный район и Донецкий бассейн. Однако его создатели оказались не в состоянии верно оценить силу и прочность советского общественного и государственного строя. Они исходили из преувеличения политических, экономических и военных возможностей блока фашистских государств и недооценки мощи СССР – его экономического и военного потенциала, морального духа советского народа и боеспособности его Вооруженных сил.

В основу книги положен фактический материал, относящийся ко второму полугодию 1941 г. и 1942 г., подтвержденный архивными документами, значительная часть которых еще не публиковалась. Автор на основе огромного массива документальной базы, воспоминаний участников событий того времени показал высокую стойкость и самоотверженность защитников города как на фронте, так и в тылу, и этим он подчеркнул величие подвига ленинградцев в условиях начавшейся вражеской блокады. Показанная автором жестокая правда событий того тяжелейшего времени лишь подчеркивает значимость книги. Сегодня, спустя почти 80 лет после окончания самой страшной и кровопролитной войны, наш город хранит память о ней. Это дома, улицы, люди… И идя по городу, можно прочитать историю блокадного Ленинграда, узнать о жизни ленинградцев в осажденном городе. Это новое правдивое произведение об этой священной для советских людей войне – еще одно свидетельство великого подвига, свершенного нашим народом во имя свободы и независимости своей Родины, мира и прогресса.

Во время любой войны должен быть центральный орган, который бы руководил военными действиями. В книге уделено особое внимание работе представителей Ставки Верховного главнокомандования (создана 23 июня 1941 г.), военным, политическим и советским органам и их роли в организации защиты города. Тот подвиг, который совершили армия и народ в борьбе с фашизмом, не имеет себе равного в мировой истории. На дальних подступах к Ленинграду, особенно на Лужской оборонительной полосе, простиравшейся на 250 км от Финского залива до озера Ильмень, развернулись исключительно яростные и затяжные бои, зачастую не имевшие пауз, длившиеся сутками. Особый интерес представляют те сообщения автора книги, где он рассказывает, с каким упорством и героизмом создавалась оборона Ленинграда и с какой твердостью стояли кадровые и ополченческие части, сдерживая врага на подступах к городу и в боях в его пригородах.

Ярко и логично на страницах книги раскрыта оборона Ленинграда и роль Л. А. Говорова в превращении его в непреступную крепость.

Битва за Ленинград, как никакая другая битва Второй мировой войны, дала ценнейший опыт организации взаимодействия сухопутных войск с военно-морскими силами. Подчинение Балтийского флота и Ладожской военной флотилии в оперативном отношении Военному совету Ленинградского фронта было весьма эффективной формой организации взаимодействия сухопутных и морских сил. Сошедшие с кораблей моряки, сформированные в батальоны и отряды морской пехоты, отважно сражались на самых опасных участках Ленинградского фронта, наводя страх на хваленых германских вояк.

Помощь стране и сражающемуся городу, оказавшемуся в кольце вражеской блокады, учеными Ленинграда оказывалась непосредственным участием в научно-организационном управлении промышленностью, научной разработкой и внедрением наиболее важных, имеющих первостепенное оборонное значение исследований. Главное в деятельности ученых заключалось в поиске и разработке новых видов вооружения, боевой техники, оборонительных средств. Приводимые автором в книге события вызывают чувство уважения и гордости за нашу науку и технику, за ратный труд его создателей.

В книге упоминается немало славных имен и освещается деятельность отечественных ученых, командиров и инженеров, которые внесли личный вклад в создание оружия и боевой техники. Помощь стране и сражающемуся городу, оказавшемуся в кольце вражеской блокады, учеными Ленинграда оказывалась непосредственным участием в научно-организационном управлении промышленностью и ее отдельными предприятиями, научной разработкой и внедрением наиболее важных, имеющих первостепенное оборонное значение исследований. Главное в деятельности ученых заключалось в поиске и разработке новых видов вооружения, боевой техники, оборонительных средств. Приводимые автором в книге события вызывают чувство уважения и гордости за нашу науку и технику, за ратный труд людей науки. Б. П. Белозёров раскрывает огромную роль вузовских преподавателей и студенчества в организации истребительного и партизанского движения, в тяжелейшей работе по перевозке изможденных ленинградцев и грузов по Дороге жизни и др.

В данном исследовании немало внимания уделено состоянию внутренней безопасности Ленинграда, недопустимости слияния фашистских диверсионных и агентурных групп с местными антисоциальными элементами, что могло значительно усложнить криминогенную обстановку в блокированном городе. В предупреждении и срыве открытых или замаскированных преступных подрывных действий смело проявляли себя сотрудники ленинградской милиции и личный состав войск НКВД, велика их роль в охране войскового тыла и правопорядка в городе.

Название книги отображает ее содержание, проникнутое чувством патриотизма. Философский словарь определяет патриотизм как «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины». Сегодня любовь к Родине выражается не в словах и заверениях, а в конкретных делах, в самоотверженном, в том числе и ратном труде на благо Отечества, в преданном служении своему народу и готовности защищать его во время суровых испытаний.

Ленинград по праву снискал себе славу города-героя. Ибо его оборона была «эпопеей человеческого мужества, стойкости, самоотверженного патриотизма, одним из самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа и армий во всей истории войн на земле». Этот подвиг никогда не изгладится из памяти живущих и грядущих поколений. Он всегда будет напоминать о советских людях 40-х гг. XX столетия, в едином порыве вставших на защиту своего социалистического Отечества, проявивших железное упорство, бесстрашие в борьбе, умение биться с врагом до победного конца. Ленинградская эпопея – неутихающий призыв, прежде всего к нашей молодежи, постоянно воспитывать в себе эти замечательные черты и качества.

Эта книга отличается прежде всего глубокой патриотичностью, масштабностью и объективностью освещения исторических событий. Главное место в ней по праву занимает описание событий Великой Отечественной войны. Она несет богатый идейный заряд, учит активности и самоотверженности в защите Отчизны, зовет к патриотическим подвигам во имя ее свободы и процветания. Несомненная заслуга книги «Ленинград сражающийся. 1941–1942 гг.» заключается в том, что в ней освещается духовная атмосфера жизни войск, влияние морально-политического фактора на ведение военных действий.

Книга доктора исторических наук Б. П. Белозёрова – одна из тех, которые учат подрастающее поколение граждан России преданности Родине, самоотверженности при выполнении патриотического и воинского долга и призывают не жалеть своих сил, а если требуется, и жизни во имя ее свободы и независимости.

Первый президент Межрегиональной общественной

организации «Академия военно-исторических наук»,

доктор военных наук, кандидат исторических наук,

профессор, генерал-майор запаса

Илья Горелов

Часть 1

1941 год

Введение

Город, основанный в излучине Невы и нареченный именем Петра Великого, в сознании каждого его жителя и всех побывавших здесь вошел под разными названиями: вторая столица, культурная столица, город славы трудовой, великий город, город театров и музеев, город науки и студентов и многие другие. Но в суровое лихолетье Великой Отечественной войны он приобрел новое и только для него единственного название «Ленинград! Город-фронт!». И с этим именем он живет начиная с 8 сентября 1941 г. и по сегодняшний день как олицетворение мужества и стойкости, проявленных его защитниками на протяжении почти всех 900 блокадных дней.

Жители военного Ленинграда, с 8 сентября 1941 г. оказавшиеся в кольце вражеской блокады, сразу же стали ощущать нарастание тех трудностей, которые выпали как на жителей города, так и его защитникам. Во-первых, это было связано с резким ухудшением продовольственного снабжения, вызвавшего дистрофию и смертность; во?вторых, ожесточенная бомбардировка города и его кварталов, обстрелы из артиллерийских орудий не только уничтожали людей, но и лишали их крова, возможности укрыться от непогоды; и в?третьих, отсутствие воды, тепла, транспорта значительно влияло на физическое и моральное состояние ленинградцев. Это была одна сторона жизни граждан, оказавшихся во вражеской блокаде. Но была и другая – нравственная, которая выражалась в усилении ненависти к захватчикам, их целям по уничтожению города на Неве и его жителей и проявлению у них воли к борьбе, к защите своей Родины и любимого города. Именно здесь пробуждались, утверждались и проявлялись те качества, которые свойственны русскому человеку, патриоту своей страны.

Огромный массив документальной базы, воспоминаний участников событий того времени и другие материалы свидетельствуют о высокой стойкости и самоотверженности защитников города как на фронте, так и в тылу, и этим подчеркивается величие подвига ленинградцев в условиях вражеской блокады. Жестокая правда событий того тяжелейшего времени, когда жизнь ежеминутно была связана со смертью не только в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок врагом города, но в большинстве своем от голода, холода и других лишений, которые человек был не в состоянии улучшить без социальной поддержки, помощи. Калорийность пищи, получаемой населением до 25 декабря 1941 г., равнялась: для рабочих – 1087 ккал, служащих – 581, иждивенцев – 460, детей до 12 лет – 684. Средняя физиологическая норма составляет 3200 ккал. Именно в силу этого смертность в декабре по сравнению с предыдущими месяцами выросла почти в пять раз. Только органы ЗАГС за декабрь 1941 г. зарегистрировали 52?881 умершего ленинградца[1 - О подвиге Ленинграда строками хроники. Июнь 1941 – май 1945. С. 128.].

Для сражающегося Ленинграда ценным являлось поддержание лучших традиций питерских рабочих, когда в условиях Гражданской войны на заводах и в мастерских ковалось оружие. С созданием оборонно-производственной базы за Уралом потребовалось вывезти из города много специального оборудования и станков, но цеха и вновь созданные мастерские продолжали работать. Перевезенный с Ижорского завода в Ленинград прокатный стан «Штифель» был смонтирован за рекордно короткий срок – 42 дня и 30 октября выдал первые тонны труб для создания боевой техники. Цеха и заводы перемещались с одного предприятия на другое. И теперь в тяжелейших условиях ленинградцы приспосабливали для производства оружия многие десятки больших и малых предприятий. На заводе музыкальных духовых инструментов производились детали для реактивных и артиллерийских снарядов. В учебных мастерских Горного института создавалась взрывчатка и ею снаряжались гранаты. С июля по декабрь 1941 г. ленинградская промышленность выпустила 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и бронеплощадок, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, 2585 огнеметов, 10?600 автоматов ППД, 9977 минометов, 3?075?500 снарядов и мин, 39?740 авиабомб, 2?280?000 гранат. Были достроены 84 корабля разных классов, отремонтированы 186 кораблей. Изготовлено 50 тыс. км военно-полевого провода, 142 тыс. телеграфных и телефонных аппаратов, 4200 радиостанций, около 3 млн пар армейской обуви и многое другое[2 - Там же. С. 128.]. Это вооружение получали полки и дивизии народного ополчения, пулеметные батальоны, партизанские отряды. Практически блокадный город, его промышленность обеспечивали свой сражающийся фронт значительными средствами борьбы с врагом.

В условиях тяжелейшего положения под Москвой это имело немаловажное значение. На танкоопасных направлениях Ленинградский фронт получал многое для прикрытия оборонительных рубежей. Такая помощь города, его промышленности фронту оказывалась в течение всех лет Ленинградской битвы, что свидетельствовало о единстве фронта и тыла в борьбе с ненавистным врагом.

По плану войска Ленинградского военного округа с началом военных действий всеми своими силами (17 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованные дивизии, 8 артполков РГК, 8 авиационных дивизий, 7 укрепленных районов, 13 пулеметных батальонов) должны были выйти на государственную границу и вместе с 11 пограничными отрядами, войсками НКВД по охране особо важных объектов промышленности и железнодорожных сооружений обеспечить надежную оборону Ленинграда. Однако военная обстановка складывалась не в пользу Красной армии и ее Северо-Западного фронта, соединения которого под мощными ударами немецких войск вынуждены были с тяжелыми боями отходить на Ленинград. Безусловно, гитлеровский план «Барбаросса» был продуман, взвешен с учетом всех сведений о состоянии войск Красной армии, их вооружения, способности командного состава использовать теоретические и практические знания по владению стратегией и тактикой на разных этапах войны. Г. К. Жуков писал: «…Я не могу присоединить свой голос к тем, кто считает дефективным стратегическое и тактическое искусство германских вооруженных сил. Это будет далеко не объективное суждение. В начале войны оно было на высоком уровне по отношению ко всем буржуазным армиям и находилось на более высоком уровне, чем оперативно-стратегическое искусство советских войск, так как опиралось на реальную силу и средства…»[3 - Жуков Г. К. Краткий анализ операций Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Архив президента. Ф. 73. Оп. 1. Д. 50. Л. 7.] К сожалению, Красная армия этим не обладала, и нужно было время для серьезной организации всей этой работы. На примере Западного фронта видно, что в начале войны боевые порядки вследствие огромных потерь и общего недостатка сил и средств оказались неглубокими, строились, как правило, в один и редко в два эшелона. Фланги и стыки оставались необеспеченными. Противник умело использовал это обстоятельство. Безопасность армии всегда рассматривалась как первостепенная задача командиров и начальников всех степеней на этапах их боевого использования. Выдающийся теоретик военной науки Карл фон Клаузевиц постоянно подчеркивал важность обеспечения коммуникационных линий. Здесь должно быть «укрепление подходящих пунктов, хорошее обращение с населением, установление на тыловых путях строгой дисциплины, организация в занятой области хорошей полиции, настойчивая работа по улучшению дорог»[4 - Клаузевиц К. О войне. М.: Логос; Наука, 1998. С. 433.] и т. д.

Это не было учтено в довоенный период. Следует указать на то, что и пограничные части, и полки внутренних войск использовались не по своему назначению. Их нередко, а точнее, постоянно использовали на первой линии обороны или в наступлении. Они не только участвовали в боевых действиях, но и обеспечивали форсирование водных преград, проводили разведку боем, находились в составе штурмовых групп на решающих направлениях главного удара. Они несли большие потери. В некоторых частях оставались буквально единицы личного состава.

Крайне неблагоприятные обстоятельства, созданные фашистской агрессией, потребовали многоплановой социальной программы, связанной со спасением людей, их эвакуацией, трудоустройством, питанием и многими другими жизненно важными, точнее, необходимыми обстоятельствами, которые бы способствовали нашему советскому человеку быть патриотом в бою и труде. Генератором этой программы и движущей силой с первых часов войны выступили ВКП(б) и советское правительство. Война потребовала централизации управленческой сферы, жесткой дисциплины, усиления административных и командных методов руководства страной. Все это способствовало превращению страны в единый боевой лагерь для нанесения победного удара по агрессору.

Ленинградский фронт укреплял свои войска за счет частей и подразделений, уже получивших боевое крещение во многих сражениях с врагом на подступах к городу. 23 сентября по просьбе командующего фронтом Г. К. Жукова Военный совет Ленфронта преобразовал семь ополченческих дивизий (2, 4, 5, 6, 7, 1-ю гв. и 3-ю гв.) в кадровые соединения Красной армии – 85, 86, 13, 180, 56, 80, 44-ю стрелковые дивизии. Части и подразделения остальных трех соединений ополчения (1, 3, и 2-я гв. дно), обескровленные в боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду, были влиты в 291-ю и 67-ю стрелковые дивизии.

Глава 1

Германский план «Барбаросса» и его преступно-коварный авантюризм

Германский фюрер бесноватый

В своем походе на Восток хотел

В 90 дней Россию захватить,

Ленинград с Москвою затопить.

Но это был лишь сон его,

А наяву – иначе все произошло!

Б. Рыбицкий

Планируя и осуществляя нападение на Советский Союз, господствующие круги Германии ставили своей целью уничтожить первое в мире социалистическое государство – захватить территорию и богатство, ликвидировать его общественный и политический строй, уничтожить государственную самостоятельность советских народов и превратить их в рабов. При попустительстве западных держав Германия создала огромный военно-экономический потенциал, использовав экономические и людские ресурсы оккупированных ею стран. До нападения на СССР фашистская армия имела двухлетний опыт ведения современной войны. Под натиском хорошо организованной и вооруженной армии сдавались практически без сопротивления одно за другим европейские государства: 1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу; 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии, но практической помощи Польше они не оказали. Англо-французские войска бездействовали, и в течение месяца германские войска разгромили польскую армию и оккупировали Польшу, ее правительство 16 сентября сбежало в Румынию. В апреле – июне 1940 г. германские войска захватили Данию и Норвегию. 10 мая вступили в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и через их территории нанесли удар по Франции, которая 22 июня капитулировала. Большая часть Франции была оккупирована германскими войсками, южная ее часть была оставлена под властью профашистского правительства Петена… 10 июня в войну на стороне Германии вступила Италия, войска которой в августе захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, а в сентябре вторглись из Ливии в Египет, где были остановлены, а затем в декабре разбиты английскими войсками. В октябре 1940 г. окончилась неудачей попытка итальянцев развить наступление на Албанию и Грецию.

С поражением Франции угроза вторжения нависла над Англией, однако высадка немецких войск на Британские острова после ряда отсрочек превратилась в мероприятие по маскировке готовившегося нападения на СССР. С августа 1940 г. немецко-фашистская авиация начала массированные воздушные бомбардировки Англии, которые продолжались до мая 1940 г. и прекратились в связи с переброской главных сил авиации на восток для нападения на СССР.

Весной 1941 г. США высадили войска в Гренландии, а затем и в Исландии и создали там свои военные базы. Все более активной становилась война на море. В январе – мае 1941 г. британские войска при поддержке восставшего населения изгнали итальянцев из Восточной Африки, нанеся большой урон их флоту на Средиземном море. Для спасения итальянцев в Северную Африку был направлен немецко-фашистский корпус Роммеля. Предприняв наступление, итало-немецкие войска к апрелю 1941 г. вышли к ливийско-египетской границе. На Дальнем Востоке японские войска, развивая наступления в Китае, заняли его южные районы и оккупировали северную часть французского Индокитая. Агрессивный блок Германии, Италии и Японии продолжал усиливаться. По Берлинскому пакту Германии и Италии отводилась ведущая роль в создании «нового порядка» в Европе, Японии – в Азии. Этот пакт был направлен на дальнейшее развертывание агрессии и расширение Второй мировой войны, закреплял взаимные обязательства трех стран в оказании политической, экономической и военной помощи. К Берлинскому пакту позднее присоединились правительства Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии, Финляндии, Испании, Таиланда и некоторых других государств.

После разгрома Франции и изоляции Великобритании фашистская Германия сосредоточила основные усилия для подготовки войны против СССР. С целью создания южного стратегического плацдарма и овладения экономическими и людскими ресурсами для нападения на СССР, а также обеспечения операций в бассейне Средиземного моря войска фашистского блока в ходе балканской кампании 1941 г. вступили в Болгарию, оккупировали Югославию и Грецию (апрель), немецко-фашистские войска захватили о. Крит (май). Планируя нападение на Советский Союз, господствующие круги Германии преследовали империалистические разбойничьи цели. В присвоении несметных экономических богатств СССР и порабощении советских народов они видели неистощимый источник дополнительных прибылей. Кроме того, они рассматривали эту захватническую войну как решающий этап борьбы за политическое и экономическое господство в мире. Властители Германии, которые в первый период Второй мировой войны покорили большую часть капиталистических стран Европы или подчинили их своим интересам, рассчитывали на то, что после разгрома Советского Союза их господство над Европой будет непоколебимым как в военном, так и в экономическом отношении. И, опираясь на эту обеспеченную основу, они смогут вести дальнейшую борьбу против главных империалистических конкурентов – Англии и США.

Гитлер вынашивал мысль о военной кампании против СССР. 21 июля 1940 г. он отдал официальный приказ о подготовке плана этой агрессии. Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдер в своем дневнике записал: «Цель: уничтожение живой силы России… Затем присоединение к нам Украины, Белоруссии, Прибалтийских государств»[5 - Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск. 1939–1942 гг. Т. 3. М.: Воениздат, 1971. С. 21.]. 5 декабря 1940 г. Главнокомандующий сухопутными войсками фон Браухич и Гальдер представили имперской канцелярии это намерение в препарированной по-военному форме. Они полностью были согласны с Гитлером в том, что военная кампания будет простираться до Волги, откуда будут предприниматься «рейды» для разрушения более удаленных промышленных сооружений. На советской территории предполагалось создать «буферные» государства (Украина, Белоруссия, Латвия, Литва), одновременно должны были увеличиться территории генерал-губернаторства Румынии и Финляндии. В качестве оккупационных войск на Востоке планировали иметь постоянно около 60 дивизий.

18 декабря 1940 г. в ставке Гитлера прошло совещание, в ходе которого были подведены первые итоги блицкрига. Здесь же рассматривалась возможность начать военные действия против Советского Союза еще до того, как будет закончена война против Англии. Впервые к этому вопросу обратились ровно через месяц после капитуляции Франции, когда Гитлер поручил главному командованию сухопутных войск (ОКХ) разработать план вторжения в СССР. К декабрю фюреру было предложено несколько вариантов предстоящей кампании. В результате некоторые ключевые моменты нашли свое отражение в подписанной 18 декабря директиве с порядковым номером 21, вошедшей в план, получивший условное название «Барбаросса» в честь одного из императоров Римской империи, так почитаемой фашистами. По этой директиве германские войска должны были, следуя тактике блицкрига, в кратчайшие сроки продвинуться на такую глубину, чтобы русская авиация уже не могла бы наносить удары по германскому рейху. В конечном счете наступающие войска должны были выйти к Волге, чтобы в случае необходимости можно было силами авиации подавить последний остающийся у СССР индустриальный район на Урале.

На 13 июня 1941 г. вермахт насчитывал 8229 тыс. человек: 3960 тыс. – в действующей армии, 1240 тыс. – в армии резерва, 1545 тыс. – ВВС, 160 тыс. – в войсках СС, 404 тыс. – ВМФ, около 20 тыс. – в инонациональных формированиях и до 900 тыс. вспомогательного персонала – во всех родах войск[6 - Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии. 1933–1945. М., 1976. Т. 3. С. 18, 269–270.]. Вермахт имел 208 дивизий, 1 боевую группу, 3 моторизованные и танковые бригады и 2 пехотных полка; 88?251 орудий и минометов, 5694 танка и штурмовых орудий и 6413 самолетов[7 - Мильтюхов М. И. 22 июня 1941 г.: цифры свидетельствуют // История СССР. 1991. № 3. С. 17.]. Пользуясь отсутствием сухопутного фронта в Европе, Германия смогла перебросить наиболее боеспособную часть своих войск на границу с СССР. Всего для нападения на Советский Союз было выделено 4600 тыс. человек: 3300 тыс. – сухопутные войска и войска СС, 1200 тыс. – ВВС и около 100 тыс. – ВМФ. Сухопутные войска имели 155 расчетных дивизий, 43?407 орудий и минометов, 3998 танков и штурмовых орудий; ВВС – 3094 самолета[8 - История Второй мировой войны. Т. 3. С. 328; Мюллер-Гиллебранд Б. Указ. соч. Т. 2. С. 147; Т. 3. С. 269–270.]. В полном составе были: армия «Норвегия» – 5 дивизий (2 пехотные, 2 горнострелковые и 1 дивизия СС); группа армий «Север» – 29 дивизий (20 пехотных, 2 моторизованных, 3 танковых, 1 дивизия СС, 3 охранные); группа армий «Центр» – 51 дивизия (31 пехотная, 5 моторизованных, 9 танковых, 1 кавалерийская, 2 дивизии СС, 3 охранные); группа армий «Юг» – 42 дивизии (25 пехотных, 4 легкопехотных, 2 моторизованные, 5 танковых, 1 горнострелковая, 2 дивизии СС, 3 охранные). Всего на границе с СССР имелось 127 дивизий. Помимо германских дивизий в войну с СССР вступали и сателлиты Германии, которые имели: Финляндия – личный состав ВВС и сухопутных войск – 302?600 человек (17,5 дивизии, 86 танков, 2047 орудий и минометов, 307 самолетов); Румыния – 358?140 человек (17,5 дивизии, 60 танков, 3255 орудий и минометов, 423 самолета); Венгрия – 44?000 человек (2 дивизии, 116 танков, 200 орудий и минометов, 100 самолетов); Италия – 61?900 человек (3 дивизии, 925 танков, 925 орудий и минометов, 83 самолета). Вооруженные силы государств-сателлитов насчитывали 766?640 человек, имели 40 дивизий, 323 танка, 6427 орудий и минометов, 913 самолетов[9 - История Второй мировой войны. Т. 3. С. 338.]. Кроме того, Словакия и Хорватия выделили соответственно 51 и 57 самолетов. К 22 июня на границе не было итальянских войск, которые прибыли позднее. Всего силы Германии и ее союзников насчитывали 4?733?990 человек, 164 дивизии, 41?293 орудия и миномета, 3899 танков и штурмовых орудий и 4841 самолет[10 - История СССР. 1991. № 3. С. 18.].

Вооруженные силы Советского Союза в условиях начавшейся Второй мировой войны продолжали расти. К лету 1941 г. они насчитывали 5373 тыс. человек. В сухопутных войсках имелось 303 дивизии, 16 воздушно-десантных и 3 стрелковые бригады. Войска имели 104?114 орудий и минометов, 23?140 танков и 18?570 исправных самолетов. Из этих сил в пяти приграничных западных округах имелось 177 расчетных дивизий (с учетом воздушно-десантных бригад). В западных военных округах СССР находились:

* Бригады учтены воздушно-десантные.

В этих войсках, в ВВС, ПВО и погранвойсках НКВД насчитывалось 2780 тыс. человек. Исходя из того, что немецкая армия имела вместе со своими союзниками армию численностью 4?733?990 человек, соотношение будет составлять 1:7. По орудиям и минометам (Красная армия – 43?872, а Германия – 41?293—1:1, по танкам и штурмовым орудиям Красная армия – 10?393, Германия – 3899—2,6:1; по самолетам Красная армия – 9576, Германия – 3841—2:1)[11 - Военно-исторический журнал. 1988. № 7. С. 45.]. В общем плане можно судить о том, что противник по численности превосходил Красную армию, но уступал в оснащенности ганками и самолетами. Несколько иная картина наблюдалась по соотношению противостояния войск Красной армии и Германии по группам армий:

По отдельным армиям противостоящих групп можно увидеть преимущество в пользу Германии[12 - Виноградов А. В., Кондратьев И. М. Начало Великой Отечественной войны и боевые действия советских войск летом 1941 г. Л., 1968. С. 41.].

Каково же было соотношение сил по Западному ОВО и группе армий «Центр»[13 - Военно-исторический журнал. 1989. № 4. С. 23.]?

Сухопутные войска должны были действовать в составе трех групп армий: «Север», «Центр» и «Юг». При этом группе армий «Центр» ставилась задача силами ударных танковых и моторизованных соединений, наступающих из района восточнее и севернее Варшавы, разгромить войска противника в Белоруссии и на первом этапе операции овладеть высотами восточнее Смоленска как ключевыми позициями для последующего удара на Москву.

Группа армий «Север» наступала из Восточной Пруссии через Балтику на Ленинград. Только после овладения Ленинградом и Кронштадтом предусматривалось проведение наступательной операции по захвату советской столицы, г. Москвы.

Группа армий «Юг» должна была продвигаться от Люблина в общем направлении на Киев, чтобы крупными силами танковых соединений стремительно выйти на фланги и в тыл русских войск на Украине и достичь Днепра. Преследуя отступающего противника, войска должны были захватить на юге чрезвычайно важный в военно-экономическом отношении Донецкий бассейн. Германское командование рассчитывало осуществить задуманную операцию за 3–4 месяца.

Отдельным пунктом в директиве описывалось взаимодействие с союзниками, среди которых в качестве наиболее активных выдвигались Румыния и Финляндия. Задача Румынии заключалась в том, чтобы отборными войсками поддержать наступление южного фланга германских войск хотя бы в начале операции, сковать противника там, где не будут действовать германские силы, и в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах. Финляндия должна была прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной немецкой северной группы войск и в дальнейшем захватить полуостров Ханко[14 - Мерников А. Г. Вторая мировая война. 1939–1945. День за днем. Хроника событий. Минск: Харвест, 2011. С. 140.].

По замыслу Гитлера наступление (операция «Тайфун») должно было завершиться взятием Москвы. К началу агрессии против СССР Германия располагала мощным экономическим потенциалом оккупированных стран Европы. Ей удалось сосредоточить на восточном направлении 153 немецких дивизии и 37 дивизий ее союзников.

Для ведения боевых действий против СССР на юго-западном направлении предполагаемого театра военных действий командование вермахта в рамках подготовки операции «Барбаросса» в короткие сроки создало мощный ударный кулак. Основу подготовленных для вторжения на Украину и Молдавию сил составила группа армий «Юг». Приготовили свои армии Румыния, Венгрия и Словакия, которых Гитлер решил привлечь для участия в «восточном походе».

Румынская действующая армия к началу войны состояла из 13 дивизий и 9 бригад. Из них 4 пехотные дивизии, 3 кавалерийские и 3 горнострелковые бригады, которые вошли в состав 11-й немецкой армии. Они расположились вдоль границы, севернее г. Яссы. Остальные соединения были включены в состав 3-й и 4-й румынских армий, находившихся еще в стадии доукомплектования. В ночь на 22 июня 1941 г. они начали двигаться на боевые позиции непосредственно у границы с СССР от г. Яссы до Черного моря.

Венгрия также к 22 июня подтянула к советской границе свою подвижную Карпатскую группу в составе 5 бригад (2 пехотные, кавалерийская и 2 моторизованные).

Словацкие вооруженные силы на советско-германском фронте были представлены армейским отдельным корпусом, состоящим из 2 пехотных дивизий (1-я и 2-я), которые использовали в тылу для охраны коммуникаций, и мобильной моторизованной бригады, состоящей из батальона легких танков, моторизованного, артиллерийского и саперного батальонов. При штабе корпуса (всего в его составе было по штату 40?393 человека) также находилась отдельная танковая рота и подразделение артиллерии.

В состав группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. К. Рундштедт), развернутой против войск Киевского и Одесского военных округов, вошли: 6-я и 17-я полевые армии, 1-я танковая группа (на львовском направлении); 8-й венгерский армейский корпус (на советско-венгерском направлении); 11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские армии (на бессарабском направлении); военно-морские силы на Черном море в составе 4 эскадренных миноносцев, 3 миноносцев, 2 вспомогательных крейсеров, 4 канонерских лодок, 2 минных заградителей и подводных лодок (главная база – Констанца).

В число вышеуказанных армий и соединений входило: 45 пехотных, 5 танковых, 4 моторизованные и 3 охранные дивизии, румынская танковая дивизия, 6 пехотных, 2 моторизованные и 4 кавалерийские бригады[15 - Мощанский И. Б. Города-крепости. М.: Вече, 2009. С. 10.].

Другая вражеская группа войск под названием «Центр» размещалась на границе от Гольдеппа до Владовы (протяженностью 550 км). Командовал ею генерал-фельдамаршал Ф. фон Бок. В ее составе находились 50 дивизий, в том числе 9 танковых и 7 моторизованных, 1 бригада. В группе армий имелось 2 ударные группировки, которые, наступая из района Сувалки, Бяле-Подляска по сходящимся направлениям на Слуцк и Минск, должны были соединиться в районе Смоленска в целях уничтожения советских войск в Белоруссии и создания условий для взаимодействия с подвижными войсками группы армий «Север».

На участке от Мемеля до Гольдона протяженностью 230 км развернулась группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба в составе 18-й и 16-й армий и 4-й танковой группы, а также 101-го командно-тылового района и резерва в размере одного армейского корпуса.

18-я армия имела: 26-й армейский корпус (291, 61 и 217-я пд); 38-й армейский корпус (58-я пд); 1-й армейский корпус (1, 2 и 21-я пд).

16-я армия имела: 10-й армейский корпус (30-я и 126-я пд); 28-й армейский корпус (122-я и 123-я пд); 2-й армейский корпус (121, 12 и 32-я пд); 253-я пехотная дивизия.

4-я танковая группа: 31-й танковый корпус (1-я, 6-я тд, 269-я пд, 36-я мд); 56-й танковый корпус (8-я тд, 3-я мд, 290-я пд); 3-я мотопехотная дивизия СС; 23-й армейский корпус (254-я и 251-я пд).

101-й командно-тыловой район: 206-я, 86-я пд, 207, 285 и 281-я охранные дивизии.

Итого в этой группе войск находились 21 пехотная, 3 моторизованные и 3 танковые дивизии. А также в полосе группы армий «Север» находилась в резерве главного командования 4-я моторизованная дивизия СС. Всего группа армий «Север» имела 28 дивизий, не считая 3 охранных (боевая ценность их была невелика, но уже в июле 1941 г. они использовались на переднем крае).

Германское командование, планируя свою агрессию против СССР, предусматривало все меры по перекрытию коммуникаций поставок Советскому государству вооружения от союзников. И здесь главным представлялся захват Мурманска и Архангельска, что делало немцев полными хозяевами в Баренцевом и Белом морях, а фактически и всего северного побережья СССР. Для боевых действий на северном участке фронта немцы выделили отдельную армию «Норвегия» (командующий генерал-полковник Н. Фалькенхорст) в составе: горнострелковый корпус (2-я и 3-я горнострелковые дивизии, 40-й и 112-й отдельные танковые батальоны; 36-й армейский корпус в составе 169-й пд и горнострелковой бригады СС «Норд»; 163-я отдельная пехотная дивизия. Итого в группе «Норвегия» находились 2 пехотные дивизии, 2 горнострелковые дивизии, 1 горнострелковая бригада, 2 танковых батальона. Кроме немецких войск на севере действовали и финские войска под общим командованием маршала К. Маннергейма: 1-я армия в составе 3-го армейского корпуса, 3-я и 6-я пехотные дивизии; карельская армия в составе 6-го армейского корпуса (5-я и 11-я пехотные дивизии и 1-я горнострелковая бригада), 7-й армейский корпус (7-я и 19-я пехотные дивизии), дивизионная бригада «Ойнонян» (2-я горнострелковая бригада и кавалерийская бригада).

Юго-восточная финская армия в своем составе имела: 4-й армейский корпус (8, 10, 12, 4-я пехотные дивизии); 2-й армейский корпус (2, 18, 15-я пехотные дивизии); 1, 14 и 7-я отдельные пехотные дивизии. Следовательно, финских войск, выделенных для боевых действий против СССР, имелось: 16 пехотных дивизий, 2 горнострелковые и 1 кавалерийская бригада. Их действия поддерживали 5-й немецкий воздушный флот и финские ВВС (всего 900 самолетов). Армия «Норвегия» должна была овладеть Мурманском, а финские войска содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда[16 - Мерников А. Г. Указ. соч. С. 140.].

Таким образом, к 22 июня 1941 г. в трех группах армий из 179 пехотных (кавалерийских) дивизий Германия развернула на границе с СССР 119 (66 %), из 35 моторизованных и танковых дивизий – 33 (94 %) и из 7 бригад – 2. Кроме того, у границ Советского Союза приводились в боеготовое состояние 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии. Всего в развернутой группировке Германии и ее сателлитов насчитывалось 173 дивизии и 18 бригад – около 5,5 млн человек[17 - Вторая мировая война. С. 151.]. Все эти военные формирования были полного состава, хорошо укомплектованы и вооружены. Помимо этих сателлитов вермахт рассчитывал и на другие государства: Италию, Испанию, а также и на националистические силы присоединенных к СССР западных областей.

Кроме 10 румынских и 15 венгерских дивизий Италия по личной инициативе Муссолини в ходе летней кампании 1941 г. предоставила в распоряжение Германии экспедиционный корпус в составе трех дивизий, который летом 1942 г. был расширен до армии. Хорватия и Словакия небольшими контингентами также участвовали в войне. Испания в знак благодарности за оказанную ей Германией помощь в годы гражданской войны выделила «Голубую дивизию», которая в июле 1941 г. была введена в бои в полосе действия Волховского фронта.

Что же мог противопоставить Советский Союз, его вооруженные силы германскому агрессору? К началу нападения фашистской Германии на СССР вооруженные силы нашей страны имели 303 дивизии и 22 бригады. Из них в западных военных округах дислоцировалось 166 дивизий и 9 бригад. В этих округах насчитывалось 2,9 млн человек кадрового состава Красной армии, а с учетом военнообязанных, призванных на сборы, и личного состава других ведомств – 3,4 млн, что составляло немногим больше половины состава Красной армии и ВМФ. Группировка германской армии у границ Советского Союза превосходила советские войска первого стратегического эшелона по личному составу в 1,9 раза, по тяжелым и средним танкам в 1,5, по боевым самолетам новых типов в 3,2; с учетом всех показателей общее превосходство было в пользу вермахта в 1,2 раза[18 - Там же.].

Все группы армий германских войск обеспечивали три воздушные армии, в которых насчитывалось до 4,5 тыс. боевых самолетов. Наиболее крупными (до 1700 боевых самолетов) в соответствии с задачами групп армий являлись 2-й воздушный флот (фельдмаршал Кессельринг), который взаимодействовал с группой армий «Центр». Группу армий «Юг» поддерживали самолеты 4-го воздушного флота (генерал-полковник Лер; до 800 германских и 500 румынских самолетов), 1-й воздушный флот (генерал-полковник Келлер; до 1100 боевых самолетов) действовал на северном направлении.

По количеству дивизий, численности орудий и минометов войска групп армий «Север» и «Центр» превосходили войска Прибалтийского и Западного особых военных округов. По наличию же танков и самолетов было наоборот. Действительно, на направлениях главных ударов немецкое командование сумело создать превосходство над нашими войсками, которое было близко к подавляющему. Особенно это было очевидным в полосе группы армий «Центр». Что же произошло в отношении вооружения и, в частности, танков и самолетов? Красная армия имела на вооружении: легкие танки (Т?26, БТ?2, БТ?5, БТ?7), средние (Т?28 и Т?34) и тяжелые (Т?35, КВ?1, КВ?2). В вермахте имелись лишь легкие (T-I, Т-II, Т?35, Т?38) и средние (Т-III, T-IV) танки, причем последние составляли 35,3 %. По таким своим тактико-техническим данным как мощность двигателя, скорость, они друг другу практически не уступали. По броне – БТ?7 – 20 мм, Т?34–45 мм, а Т-IIIф – 30 мм и T-IV – 50 мм – т. е. немецкие танки по броне на 5–10 мм были мощнее. По самолетам немецкие истребители Me?109 f1 и Me?110 f2 превосходили советские машины старых марок почти по всем параметрам. По бомбардировщикам немецкие Ю?88А4, Хе-III Х?6, Дo?215 f?2, Ю?87 d1 превосходили наши ТБ?3, ДБ?3ф, СБ, ТБ?7, за исключением Пе?2, который по конструктивным данным был примерно равен немецким самолетам. Следует иметь в виду, что немецкие самолеты с учетом опыта войны в Европе прошли модернизацию и были приближены к более совершенным. Нельзя не отметить, что подготовка летного состава люфтваффе была лучше и он имел боевой опыт, у советских летчиков и налета не было (всего 30–180 часов, а у немецких летчиков – 450 часов).

Из вышеприведенного следует указать истинные причины поражения нашей авиации на аэродромах и танков на танкодромах, дать обоснования этому трагическому периоду. Во-первых, полнейшая безответственность командного состава особых военных округов по приведению в боевую готовность своих войск, которое для армейского организма не требовало значительного времени. Начало войны с фашистской Германией выявило немало негативного, порой и предательского в деятельности командного состава, в том числе и старшего. Заместитель начальника 3-го управления НКО СССР Ф. Я. Тутушкин 8 июля 1941 г. в донесении И. В. Сталину указывал: «Вследствие неготовности частей ВВС Прибалтийского особого военного округа к военным действиям, нераспорядительности и бездеятельности некоторых командиров авиационных дивизий и полков, граничащих с преступными действиями, – около 50 % самолетов были уничтожены на аэродромах. Вывод частей из-под удара авиации противника не был организован. Зенитные средства обороны аэродромов отсутствовали, а на тех аэродромах, где эти средства были, – не было артснарядов. Руководство боевыми действиями авиачастей со стороны командиров 57, 7 и 8-й авиадивизий, а также штаба ВВС фронта и округа было поставлено крайне плохо. Связь с авиачастями с начала военных действий отсутствовала. Потери самолетов на земле только по 7-я и 8-й авиадивизиям составляют 303 самолета. Аналогичное положение по 6-й и 57-й авиадивизиям. Такие потери нашей авиации объясняются тем, что в течение нескольких часов после нападения вражеской авиации командование округа запрещало вылетать и уничтожать противника. Части ВВС округа вступили в бой поздно, когда значительная часть самолетов была уже уничтожена противником на земле»[19 - Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. С. 201.].

Во-вторых, перебазировка авиачастей на другие аэродромы проходила неорганизованно, каждый командир дивизии действовал самостоятельно без указаний командования ВВС округа, посадку совершали где кому вздумается, в результате чего на некоторых аэродромах скапливалось по 150 машин. Так, на аэродроме Пильзино противник, обнаружив такое скопление самолетов, налетом одного бомбардировщика 25 июня 1941 г. уничтожил 30 самолетов.

В результате первого удара германских ВВС, начавшегося в 3:15 22 июня, было уничтожено 890 наших самолетов (из них 668 на земле, а 222 – в воздухе). К 12:00 22 июня наши потери возросли до 1111 самолетов, из которых 888 были уничтожены на земле, а 223 сбиты в воздухе. К вечеру того же дня наши ВВС лишились уже 1811 самолетов, из них 1489 на земле, а 322 в воздухе. Немцам этот день обошелся всего в 35 сбитых самолетов и около 100 поврежденных[20 - История СССР. 1991. № 3. С. 27.].

Аналогичное положение сложилось и с танками на Западном и Юго-Западном фронтах. Здесь наши войска потеряли 5948 танков, а немцы на всем фронте потеряли всего около 350 машин. Нес потери и советский Военно-морской флот. Они составили: 1 лидер, 3 эсминца, 11 подводных лодок, 5 тральщиков, 5 торпедных катеров и ряд других судов и транспортов. К концу 1941 г. Красная армия потеряла практически весь первый стратегический эшелон – наиболее подготовленные кадровые войска и боевую технику. Это поражение нельзя связывать с репрессиями командного состава 1937–1938 гг. Многие из него, возглавившие крупные воинские объединения, имели значительный опыт не только военной службы, но и боевой. Проходили Гражданскую войну, Испанию, советско-финляндскую кампанию, возглавляли военные округа и т. д. Следует назвать их имена.

Павлов Дмитрий Григорьевич (1897–1941), генерал армии (1941). Герой Советского Союза (1937). В Советской армии с 1919 г. Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну командир взвода, эскадрона, помощник командира кавалерийского полка, командир механизированной бригады. Участник войны в Испании 1936–1939 гг. С 1937 г. начальник автобронетанкового управления РККА, участник Зимней войны 1939–1940 гг. С 1940 г. командующий войсками Белорусского (Западного особого) военного округа, командующий Западным фронтом.

Кузнецов Федор Исидорович (1898–1961), генерал-полковник (1941). Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну командир полка. После войны – начальник пехотной школы, на педагогической работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе, замкомандующего войсками военного округа, участник Зимней войны 1939–1940 гг. В 1940–1941 гг. начальник Военной академии Генштаба, командующий войсками ряда военных округов, в том числе Прибалтийского особого военного округа. В начале войны командующий Северо-Западным фронтом.

Кирпонос Михаил Петрович (1892–1941), генерал-полковник (1941). Герой Советского Союза. Участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну командир батальона, начальник штаба, командир полка, начальник штаба стрелковой дивизии, начальник и военком военного училища. Участник советско-финской войны, командир дивизии, командир стрелкового корпуса, командующий войсками ЛенВО, с 1941 г. Киевского особого военного округа. В Великую Отечественную войну командующий Юго-Западным фронтом[21 - Великая Отечественная война 1941–1945. Словарь-справочник / Под общ. ред. М. М. Кирьяна. М.: Политиздат, 1985. С. 325, 236, 212.].

И что, они – командующие особыми военными округами, которые в минуты могли превратиться во фронты, не знали, что необходимо было делать по прикрытию границы, рассредоточению самолетов, танков и боевых машин, усилению охраны ангаров и технопарков, мостов и переправ, складов и баз и др.? Что, они не знали о той тревожной обстановке на границе, которая требует укрепления пограничной полосы, создания оборонительных сооружений и многого другого, что обязаны знать и генералы, и полковники, в чьей власти находились армии, корпуса, дивизии и полки? Они должны были об этом знать не по директивам Генштаба, а по своему долгу. Но, к сожалению, не зная этого, они потеряли десятки тысяч плохо обученных бойцов и командиров, тысячи танков и самолетов, орудий и минометов, снарядов и других боеприпасов, способствовали немецкому командованию устраивать «котлы» и захватывать наших бойцов в плен…

План агрессивной войны Германии против СССР был изложен в директиве Верховного главнокомандования (ОКХ) от 31 января 1941 г. План «Б» предусматривал разгром СССР в быстротечной кампании. Намечалось уничтожить основные силы Красной армии западнее линии Днепр – Западная Двина. В дальнейшем планировалось захватить Москву, Ленинград, Донбасс и выйти на линию Архангельск – Волга. В плане «Б» проявились авантюризм германского политического и военного руководства, недооценка политической, экономической и военной мощи СССР, морально-политического единства советских народов.

В гитлеровских планах захватнической войны против Советского государства не случайно большое значение придавалось операции по захвату Ленинграда. Город – колыбель революции, славных традиций рабочего класса, крупнейший центр культуры и индустрии вызывал лютую ненависть фашистских захватчиков. В плане гитлеровского командования предусматривался не только захват Ленинграда, но и его разрушение, истребление его населения. 8 июля 1941 г. генерал Гальдер в дневнике записал: «Фюрер категорически подчеркивает, что он намерен сровнять Москву и Ленинград с землей. Это, по его словам, можно начать осуществлять с помощью авиации…»[22 - Военно-исторический журнал. 1966. № 1. С. 75.]

Злодеяния фашистов с каждым днем становились все чудовищнее. После того как врагу не удалось сломить сопротивление защитников Ленинграда, немецко-фашистское командование начинает осуществлять варварский план разрушения города. Была издана секретная директива германского военно-морского штаба «О будущности Петербурга», в которой прямо говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли, после поражения советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта… Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты…»[23 - Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Изд.?2-е. Т. 1. 1954. С. 783.] В дальнейшем Верховное командование вооруженных сил Германии вновь и вновь подтверждало свое намерение разрушить город и истребить его население.

Готовясь к войне, в марте 1941 г. Гитлер так определил военные и политические цели войны против СССР: «Наша задача в России разбить вооруженные силы, уничтожить государство… Речь идет о борьбе на уничтожение». При этом имелось в виду «уничтожить жизненную силу России. Не должно оставаться никаких политических образований, способных к возрождению»[24 - Цит. по: Каратуев М. И., Фролов М. И. 1939–1945 гг. Взгляд из России и из Германии. СПб., 2006. С. 133.]. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер тогда записал в своем дневнике это указание фюрера: «Если мы этого не сделаем, то хотя мы и разобьем врага, лет через тридцать нам вновь будет противостоять коммунистический враг. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать врага»[25 - Война Германии против Советского Союза. 1941–1945. Документальная экспозиция. Берлин, 1982. С. 52.]. В соответствии с этим в военных директивах говорилось, что война против России должна вестись с «неслыханной жестокостью». В инструкции «Военная подготовка в войсках» указывалось: «Помни о величии и победе Германии. Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 русских. У тебя нет ни сердца, ни нервов – на войне они не нужны. Уничтожив в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского; не останавливайся – старик перед тобой, женщина, девушка или мальчик. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки»[26 - Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. М., 2011. С. 123.].

Осуществление варварской цели – уничтожение советских граждан, и прежде всего комиссаров, основывалось на специальных документах. В «Инструкциях для специальных областей» в дополнение к директиве № 21 (план «Барбаросса») от 15 марта 1941 г. ведомству Гиммлера были поручены «особые задачи», которые вытекали «из борьбы до последнего между двумя противоположными политическими системами», Верховное командование вермахта и Верховное командование сухопутных войск быстро издали ряд приказов, в которых предписывалось вермахту активно участвовать в осуществлении программы политического террора и убийств в отношении граждан СССР. Сюда относился и пресловутый «приказ о комиссарах»[27 - Имеется в виду приказ об уничтожения без суда и следствия всех политработников Красной армии, работников партийных органов и других «политически неблагонадежных» советских граждан. – Прим. ред.].

6 мая 1941 г. прибывший к Главнокомандующему сухопутными войсками для выполнения особых задач генерал Мюллер, имея специальные полномочия, переслал первый оригинал приказа генералу Варлимонту, являвшемуся заместителем Йодля и начальником отдела L (оборона страны) в штабе оперативного руководства вермахта. В приказе говорилось, что все политкомиссары Красной армии, все другие функционеры, а также «прочие личности, имеющие политическую значимость, с которыми встретятся войска», должны быть немедленно расстреляны[28 - Мюллер Н. Вермахт и оккупация. М.: Вече, 2010. С. 68.]. В качестве дополнения через несколько недель после нападения на СССР последовала разработанная с согласия начальника отдела по делам военнопленных в Верховном командовании вермахта генерала Рейнеке инструкция начальника полиции службы безопасности и СД Гейдриха, который выступал за «изъятие», т. е. убийство всех «подозрительных военнопленных». Наряду с «приказом о комиссарах» и директивами по обращению с советскими военнопленными решающим документом по применению мер террора к гражданам Советского государства было подписанное Кейтелем 13 мая 1941 г. распоряжение «О военной подсудности в районе “Барбаросса”»[29 - Там же. С. 69.]. Оно требовало беспощадного отношения к гражданскому населению и уничтожения не только тех, кто оказывал сопротивление фашистским органам власти, но и их родных и близких. Разрешалось немедленно расстреливать и подозреваемых, что служило основанием для неограниченного террора и убийств.

Особая роль в плане «Барбаросса» отводилась абверу – органу военной разведки и контрразведки Германии. Этот специфический разведывательный орган был создан еще в 1919 г. С 1935 г. его возглавил адмирал Ф. В. Канарис. Абвер должен был обеспечить секретность военных приготовлений Германии к захватническим войнам, внезапность ее нападения и способствовать успеху блицкрига. Особенно важная задача отводилась абверу в подготовке агрессии и ведению войны против СССР. Он создал разветвленную сеть различных подразделений и массовую агентуру для сбора шпионских сведений военного характера, осуществления крупных диверсионных акций на территории различных стран, главным образом СССР, и разносторонней контрразведывательной деятельности германской армии. В числе боевых формирований абвера исключительные задачи возлагались на специальное разведывательно-диверсионное соединение «Бранденбург?800». Эта воинская часть вначале в составе полка, а затем дивизии имела задачу проникнуть до начала фашистской агрессии на советскую территорию и выполнить ряд следующих задач:

1. Нарушать линии связи воинских частей с армейским командованием и штабами.

2. Выводить из строя боевую технику и вооружение Красной армии путем механического и взрывного действия и этим лишать возможности советские войска выполнять задачи по плану «Ч».