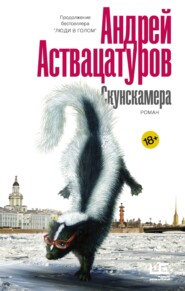

скачать книгу бесплатно

– Сейчас по заднице получишь! – шутливо пригрозил папа. – Замолчи, а то я тебе сейчас такого Осю Бродского покажу…

Но папины угрозы меня ничуть не испугали.

– Ну мам, мам… Кто такой Ося Бродский?

– Отстань, – отмахнулась мама. – Чего ты пристал? Сейчас из-за стола выйдешь!

– Бродский, – вмешался вдруг папа, будто что-то вспомнив, – это художник советский. В Ленинграде в честь него улица названа. Улица Бродского. Понял? Вот наш мясник и похож на этого самого художника. Доволен? И перестань морочить нам голову.

Мясник Бродский мне нравился. Я хорошо помню рыжие волосы, кудрявившиеся вокруг усыпанного веснушками вытянутого лица, на котором, как на светофоре, то и дело менялись краски. Оно казалось то белым, то кирпичным, то зеленым, то вдруг начинало желтеть. Видимо, в зависимости от настроения самого Бродского, от освещения в магазине, где постоянно перегорали лампочки, или от количества мяса на витрине. Эта трогательная смена красок компенсировала неподвижность физиономии Бродского, одно-единственное выражение, в котором она раз и навсегда застыла. Впрочем, иногда, как я вспоминаю, внизу его лица ненадолго расползалась узкая щель, обнажая ряд желтоватых квадратиков. Это Бродский открывал рот, чтобы пообщаться с покупателями. И оттуда, из узкой щели, вытекала даже не речь, а согласное гудение, долгая мелодия междометий, из которой время от времени выплывали в беспорядке отдельные слова.

– А ну, пиздрёныш, кыш от прилавка! – прикрикнул однажды на меня Бродский. И я, оробев, попятился к отделу соков.

Бродский казался мне ожившим памятником, воплощением силы, таившейся в массивных зданиях, расставленных по округе рукой умелого мастера. Мое детское сердце готово было вырваться из грудной клетки, когда он вытаскивал из дальней двери в глубине отдела огромные красные куски мяса, бросал их на разделочный стол и начинал рубить, занося над головой мокрый топор и опуская его с оглушительным треском. В эти минуты он был похож на бесстрашного дрессировщика, входящего в клетку к диким зверям. И еще – на красноармейца, чапаевца, летящего на коне по степи и рубящего шашкой полчища белогвардейцев.

Я постепенно все больше и больше проникался Бродским и однажды рассказал про него в детском саду Игорьку Князеву. Оказалось, что Игорек тоже часто бывает с мамой в нашем магазине и тоже очень любит и уважает Осю Бродского.

– Только я не знал, что его так зовут, – оправдывался Игорек.

Помню, я с трудом подавил в себе ревность. Мне казалось, Ося Бродский – это часть меня, что никто не знает его лучше, чем я, и не имеет права его любить по-настоящему. Но я проявил мудрость и не стал ругаться с лучшим другом. С Игорьком я в самом деле очень дружил и ссорился очень редко. Как-то раз по большому секрету он мне сказал, что дома у них плохо, и мама много кричит, только не на него, а на папу, потому что папа “всегда с пятницы пьяный”.

С Игорьком мы часто принимались обсуждать нашего Бродского. Представляли его красноармейцем, который бух-бах, машет направо и налево шашкой, и показывали друг другу, как Бродский рубит мясо.

– Если вдруг будет война, – внушал мне Игорек, – и на нас нападут фашисты, то Бродский им всем быстро головы поотрубает.

А вот моего папу Бродский почему-то раздражал. Я думал, это потому что Бродский был моим идеалом. Папе всегда не нравились мои кумиры: Лёша Безенцов, с которым я играл в футбол, Миша Старостин, научивший меня слову “жопа”, и сменившие их впоследствии Жан-Поль Сартр и Мишель Фуко.

– Ваш Бродский наверняка ворюга и проходимец, – говорил отец.

Мы сидели в буфете Кировского театра, куда меня повели посмотреть балет “Щелкунчик”. Было очень скучно. Глядя сквозь темноту на освещенную сцену, где под монотонную музыку кувыркались взрослые люди, переодетые мышами, я промаялся все первое отделение. Чтобы себя развлечь, я вызывал в памяти образ Оси Бродского. А в антракте попросился в буфет. Мы ели пирожные за столом в больших креслах, и мама вспомнила, что не купила на завтра мяса, потому что у Бродского, сказала она, все закончилось.

– Бродский – ворюга, – повторил отец. – И скоро им займется ОБХСС.

– Что такое обэхаэсэс? – спросил я.

– Знаешь, Верочка, – не обращая на меня внимания, продолжал папа, взяв двумя пальцами эклер. – Мне тут анекдот на работе рассказали. Оказывается, – ты меня слушаешь? – в Советском Союзе есть два типа евреев. Недовольные и довольные. Недовольными занимается КГБ, а довольными – ОБХСС.

– А что такое кагэбэ? – спросил я.

– Лёня! – строго одернула отца мама. – Сколько раз я тебя просила… при ребенке… Не хватало нам еще…

– Ладно, ладно, – подбодрил себя отец. – Он все равно ничего не понял. Олухом растет. Давайте доедайте-допивайте, пора уже в зал возвращаться.

Бродский в какой-то момент действительно исчез. Его место в магазине занял веселый дядька с круглым красным лицом, напоминавшим огромный прыщ, и льняными короткими волосами.

Родители сразу же заметили исчезновение Бродского.

– Тоже в Америку уехал, лекции читать, не иначе, – саркастически прокомментировал отец за вечерним чаем.

– Почему – в Америку? – с отчаянием спросил я.

Я уже почувствовал, что дома на мои вопросы не отвечают, и начал бояться, что так в самом деле ничего и не узнаю, не пойму и вырасту олухом царя небесного.

– Потому что кончается на “у”! – весело ответила мама. – И нечего тут взрослых подслушивать. Иди давай в комнату, поиграй.

Я встал из-за стола и пошел в комнату, где играть было не с кем, а главное – не во что, сел у своего пыльного оконца и стал размышлять об Осе Бродском. Папа сказал, думал я, что он уехал в Америку читать лекции. Лекции – это, наверное, такие взрослые книги, и их теперь заставят читать Бродского. Я очень расстроился за любимого мясника. Меня самого родители усаживали за книги: я их читал, и это казалось скучным. Я подумал тогда, что такому человеку, как Ося Бродский, могли бы найти занятие и поинтересней.

Эта первая потеря отозвалась во мне тянущимся окоченелым звуком, не замолкавшим долгие годы, вплетавшимся в пыльные деревья, антенны домов, рассохшиеся скамейки и даже ночную тишину дворика, где я с приятелями уже школьником играл в футбол. Все постройки вдруг слегка покачнулись, и прежние правила будто перестали существовать. Жилые дома, водонапорная башня, заводские трубы, телефонные будки и даже приземистые станции метро внезапно потеряли свою простоту и прочность. Будто кто-то, пока я терял время в детском саду, растянул ткань пространства, и она разошлась с отвратительным треском.

В тот вечер я мечтал, что когда-нибудь вырасту, уеду в Америку, к морю, где живут индейцы, и встречу там Осю Бродского. Он у них, у индейцев, будет вождем. Мы наденем красивые перья, оседлаем лошадей и помчимся рубить головы фашистам и белогвардейцам.

Отдел соков, Иван-царевич и хлеб

Главным местом в любом советском гастрономе – так по крайней мере считают все те, чье детство пришлось на семидесятые годы, был отдел соков. Мама отправляла меня туда, снабдив предварительно двадцатью копейками. Целое состояние!

Мои глаза, оказавшись вровень с прилавком, широко распахиваются навстречу самым обычным, но дорогим моему детскому сердцу предметам: стоящим на полках пузатым трехлитровым банкам, которые продавщица иногда снимает, встряхивает, открывает, и большим стеклянным конусам на прилавке, прикрепленным с разных сторон к пластмассовой подставке. Эти конусы, куда выливался сок из банок, красиво сужались книзу и заканчивались крантиком, под который продавщица ставила стеклянный стакан, предварительно его помыв. Поначалу я едва был в состоянии удержать такой стакан в своих руках, и он казался мне большим и тяжелым. Еще я помню, что на прилавке в отделе соков всегда стояла солонка с комками соли красного цвета, а рядом с ней – стакан с алюминиевыми ложками. Для тех, объясняла мне мама, кто привык томатный сок солить.

Всего остального я не замечал или же попросту не мог видеть, потому что, как я уже сказал, ростом был чуть выше прилавка. А когда подрос – все уже изменилось. Причем как-то внезапно, словно я переступил барьер, отделявший одно время от другого. Стеклянные изящные конусы с крантиками, которые так мне нравились, исчезли. Их место заняли массивные глупые пластиковые камеры, издалека казавшиеся стеклянными, видимо потому, что они были прозрачными. Внутри камер всегда двигался какой-то механизм, который приводил в движение потоки сока и взбивал сверху некрасивую пену. Мне объяснили, что эти пластиковые камеры – оборудование более новое, более совершенное, и оно не дает соку застаиваться. Но я все равно скучал по старым стеклянным конусам с маленькими крантиками. Мне казалось, что у меня отобрали что-то очень важное, и вместо него подсунули фальшивку.

А тогда, покончив со своим соком, я проходил через кассы и отправлялся искать маму по отделам нашего гастронома. Кстати говоря, сам гастроном по сравнению с современными мега- и супермаркетами выглядел бы сущим карликом. Но в те годы он казался мне огромным, а путь от корзинок с сетками овощей до холодного молочного отдела представлялся целым путешествием.

Маму я обычно догонял возле хлебного отдела, самого любимого во всем магазине. Тогда еще мой нос не был атакован хроническим ринитом, и я с удовольствием вбирал ноздрями теплый запах вытянутых батонов, столичных, городских, нарезных, ржаного круглого хлеба, бубликов, слоек и сладких булочек. Все это богатство лежало на деревянных лотках, вставленных в металлические конструкции. Некоторые лотки пустовали. На том, что находился справа, в самом низу, обычно мирно спала, свернувшись калачиком, полосатая киса, которую мне всегда хотелось погладить. Но мама как-то сказала, что этого делать не надо, что у меня будет лишай и выпадут волосы. Мама вообще, когда видела кису, морщилась и говорила, что “это безобразие”. Я думал, она сердится оттого, что не любит животных.

Мама говорила, что из-за кисы хлеб будет плохо пахнуть. Я ей не верил. Мне казалось, что киса хорошая. А про хлеб я думал, что он вообще всегда пахнет вкусно, даже если полежит рядом с чем-нибудь, что пахнет плохо.

Нас в детском саду как-то посадили слушать про Ивана-царевича, который отправился за тридевять земель в тридесятое царство искать Василису Прекрасную. Или Премудрую? Ну, в общем, кого-то из них. Лариса Пална, раскрыв большую книгу с крупными картинками, медленно читала нам сказку и после каждого предложения поднимала глаза над строчками, прерывалась и строго на нас смотрела. Я как всегда задумался о своем и слушал Ларису Палну вполуха. До тех пор пока она не дошла до слов “И вот Иван-царевич собрался в путь. А хлеб в ширинку завернул”. Я насторожился. И стал слушать внимательнее. Судьба Василисы, или кто там был еще, меня не особенно занимала. Я и так заранее знал, что все кончится благополучно. Мне вдруг захотелось узнать другое: можно ли будет потом есть этот хлеб? Ну, который Иван-царевич в ширинку завернул. Или же нет? Не испортит ли его запах из ширинки Иван-царевича? Через какое-то время воспитательница прочитала, что Иван-царевич “сел на камень и подкрепился”.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: