скачать книгу бесплатно

Игра в игру

Анатолий Николаевич Андреев

Восьмой по счету роман продолжает и по-своему завершает «минский цикл». Вновь действие происходит в Минске, вновь главный герой – писатель (драматург), с необычным именем Геракл.

Сюжет первого плана связан с весьма запутанными отношениями Геракла с женщинами. В качестве сюжета второго плана использованы некоторые мифы о Геракле; античные ассоциации поддерживают дух игры, пронизывающий роман. Внутренний, смысловой сюжет романа связан с личностью Геракла. Герой – современный вариант лишнего человека: умный, душевно тонкий, талантливый, одинокий, сильный.

Главный мотив романа – жизнь трудно отличить от игры. В то же время «игра в игру» – это уже не игра. Парадоксальная игровая природа жизни, женщины, природы, искусства – в центре внимания героя.

Роман намеренно перекликается с предыдущими семью романами, образуя единое смысловое, духовное и стилевое пространство. Вместе с тем он читается как отдельное самостоятельное произведение.

Анатолий Андреев

Игра в игру

Роман

Cuivis potest accidere, qod cuiquam potest.

С каждым может случиться то, что случается с кем-нибудь.

В жизни может быть только одно счастье.

Народная мудрость, возможно, еще не сформулированная самим народом.

Глава 1. Игра началась

Моей любимой игрой в детстве были солдатики.

Я с упоением расставлял увесистые фигурки, определял себе место во главе оловянного войска и начинал бесконечные сражения, в которых всегда побеждали «наши» или «хорошие», даже если «наши» выбывали из строя раньше, чем «враги». По правилам игры, я, то есть Главный, мог быть только ранен; я не был заговорен или огражден от смерти колдовскими чарами (игры моего детства были в этом отношении бесхитростными, потусторонняя мистическая нечисть была не в чести), но пуля меня отчего-то не брала, а раны заживали радостно и в мгновение ока. По-моему, «плохие» или «враги» ни разу так и не одолели «наших». У «плохих», олицетворявших злое начало мира (неизвестно откуда взявшееся, но несомненно притаившееся где-то рядом), не было никаких шансов. Главным побудительным мотивом «плохих» было их неодолимое стремление учинить гнусные козни; хлебом не корми – дай сотворить пакость. «Хорошие», соответственно, всегда были начеку, к великой досаде «плохих», что, впрочем, никак не влияло на решимость последних. Судьбы мира решались на ветхом грязно-зеленом коврике моей комнаты помногу раз в день.

Так у меня, как и у большинства мальчишек, вырабатывалась психология победителя, отягощенная склонностью к добру (ибо «хорошие», понятно, всегда сражались за правое дело и получали при этом ужасные раны – но, опять же, никогда не смертельные: таково было неписаное правило игры: наши – бессмертны). «Плохие» лезли снова и снова (откуда только они брались!), состав «наших» был неизменен (рядовые бойцы, правда, восстанавливались значительно медленнее Главного). Интересно происхождение и этого правила игры: зла было неизмеримо больше в количественном отношении, ресурсы его были неистощимы, но ярость и искусность добра всегда обеспечивали победу, хотя и утомляли великодушных победителей. Победа, почему-то, всегда давалась дорогой ценой: иначе играть было неинтересно. В детских играх много любопытного для взрослых…

Гнусные козни врагов, совершенно не предсказуемые для «наших» («их» стратегию с блеском тоже разрабатывал я, разумеется, ощущая некоторый даже страх за «наших»: враг был зело коварен), всегда разбивались о мужественные принципы «хороших». Такой миропорядок меня вполне устраивал лет до десяти, пока я не заболел шахматами.

Коврик стал мне тесен. Поле битвы сузилось до шестидесяти четырех банальных клеток – и обрело при этом глубину и новое измерение. Облезлых и повидавших всякое неустрашимых солдатиков (их легкую тяжесть в моей пухлой ладошке я ощущал как прикосновение родственной души) заменили неустойчиво легкие пешки, тяжелые громоздкие слоны и солидные офицеры, «хорошие» и «плохие» стали безликими «черными» и «белыми», легко меняясь местами. Добро и зло ушло из игры, главным и решающим стало искусство просчитывать и комбинировать. Условный противник уже не грозил увечьями и порабощением, но искусство побеждать никто не отменял. При этом я, Главный, разумеется, верховодил «нашими». Без «наших» и хотя бы «чужих» игры не получалось.

Шахматы считаются искусством; это большое недоразумение. Набор резных фигурок, точнее, набор функций и правил, обладающих неким логическим потенциалом, из которого сплетается прочный, похожий на сеть, комбинационный узор, – это слабый аналог жизни. Шахматы – всего лишь игра интеллекта, не отягощенная ни этическими, ни эстетическими соображениями. Плохой человек и одновременно большой дурак вполне может быть великим шахматистом и рассчитывать на внимание миллионов поклонников. В играх в солдатиков больше искусства, нежели в шахматах. С играми все не так просто…

С моим соседом Мишкой по фамилии Коричнев (которому я, разумеется, тут же влепил кличку Коричневая Чума; позже я сменил гнев на милость, и он стал Чумкой, потом Корешем, затем настала очередь Михайлы, которого грех было не преобразовать в Хайло, Хайло-Майло, и пошло-поехало; что касается моей особы, то ко мне, почему-то, клички не липли; может быть, потому, что Хайло Михалыч не отличался большим остроумием, а может, потому, что ему никак не удавалось схватить во мне главное, не сразу бросающееся в глаза; без главного клички не держатся, опадают, как с клена листья ясеня) мы резались до посинения, до рези в глазах, придумывая турниры, в которых побеждали поочередно. Турниры Серого Слона, Фиолетового Павлина, Оранжевого Жирафа, Зеленой Лягушки следовали один за другим… Мне никак не удавалось уговорить Чумку сыграть на призы Бурого Гиппопотама (Гиппо) или Дохлой Пегой Лошади. Он как-то болезненно принимал эти названия, игру моего искрящегося воображения, на свой счет.

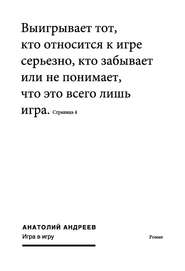

Силы наши были примерно равны. Уже тогда я понял, что главное в игре – самолюбие (мастерство же – дело наживное, а талант – врожденное). Выигрывает тот, кто относится к игре серьезно, кто забывает или – в идеале! – не понимает, что это всего лишь игра. Эта глупая, дурацкая черта в игре ценилась больше всего. Выигрывал всегда тот, кто ставил игру выше жизни.

Я понял это – и охладел к шахматам. Они перестали задевать мое самолюбие, которого у меня было больше, чем требовалось для шахмат. Турнир Пятнистой ящерицы, игравшийся в пятницу, 13 июля, я сдал под ноль. Великий позор пал на мою голову. Сияющие торжеством карие глаза очумевшего Мишки и мое недетское хладнокровие (я прикинулся смертельно разочарованным) предвещали мне какую-то новую волнующую игру.

– Летят перелетные птицы. Пролетают, – кровожадно напевал себе под нос Хайлович.

Фамилия моя была Перелетов, и «Летят перелетные птицы», с точки зрения Чумки, было зубодробительной дразнилкой. Каждый из нас считал себя беспощадным победителем, а своего хилого, но верного, друга – побежденным. Я вырос из клеточных штанишек, которые Мишка-Кишка тонка сделал своим знаменем. Но улыбка, бродившая у меня в душе, так и не показалась на моих губах. Это было новым правилом какой-то новой, неведомой мне игры.

Позже меня увлек футбол – своей примитивностью и магически непостижимым гладиаторским очарованием. Футбол – это шахматы + солдатики. Я обратил внимание, что в большинстве игр, которым поклоняются миллиарды, задействованы мячики, шарики или иные летающие и прыгающие предметы, которые, по правилам игры, необходимо отобрать у противника и затем выиграть у него очко, еще очко, еще, как можно больше очков. В итоге – победить, чтобы в конце концов умереть. Страсть, азарт, победа – и бессодержательность: вот основные игровые компоненты.

Игра стала подозрительно напоминать мне суррогат жизни, неуклюжий способ отгородиться от главных жизненных проблем – и одновременно саму суть, вещество жизни. Научиться играть в эту новую игру было очень и очень непросто. Что-то не видно было вокруг мудрых Магистров, спешащих разъяснить тебе тонкости правил Игры-Жизни. Да и сами правила нигде не были писаны. Не видно было ни зрителей, ни участников, хотя, как говорится, жизнь бурлила под напором и тех, и других. Зрители не понимали, что они и есть участники, а участники не догадывались, что сами же являются зрителями. А я…

Но не может же быть, что я, Главный, один играю в невидимую игру с целым миром! Тут даже мое большое самолюбие скромно потупливалось, прикидываясь здоровой амбицией, и корчило рожицы себе же. Мне было неловко перед самим собой. Я ничего не понимал. Но хотел понять все.

И я увлекся литературой. Добро и зло вновь стали компонентами игры, которые волновали и воспитывали мою душу. Божественная игра! С одной стороны, литература страшно похожа на жизнь, с другой – всячески дистанцируется от нее и подчеркивает свое превосходство. Играет. Спутаешь – окажешься в дураках, не разглядишь глубинное сходство – опять же хохот за твоей спиной. И жаловаться некому, и никто не объяснит, и меньше всего те, кто что-либо понимает в литературе и жизни. Нет, я не читал; я принимал вызов, играючи брошенный кем-то неизвестно кому. Причем здесь я?

В игре не все возможно объяснить.

Потом я увлекся девушками, словно выпорхнувшими стайками со страниц книг на улицы моего города. Как говорится, пришла пора. Любовные игры показались мне самыми пленительными и сладкими из тех, что я знал.

Играючи я окончил университет по виртуальной специальности журналистика (профессия – быть свидетелем важных событий, ни в коем случае не участником: это непрофессионально), сделал карьеру никак не связанную со специальностью (добился стабильного положения, натренированно гася улыбку на губах и никому не открывая душу), женился, едва не развелся, вошел в пору зрелости…

Все, как у людей, только они жили, а я – то ли наделял игру качествами жизни, то ли узнавал в жизни гримасы игры, вспыхивавшие зарницами легкомыслия в самые ответственные моменты. Я жил подмигивая и готов был ловить мимолетные линии улыбок везде и всюду. Молнии казались мне кривой усмешкой дьявола, череп улыбался виновато и тактично, любезно лыбился крокодил, прятали улыбку утки, глумясь над теми, кто смеялся над ними; клоун смешил меня улыбкой молодой луны, а полумесяц паясничал, изнемогая от распирающего его смеха над гармонией мира.

Кто же в этом мире смеялся последним? Кто?

Ха-ха-ха! Emori risu. Помирать от смеха.

Постепенно принцип игры распространился на все мои отношения и – джин был выпущен любопытным мальчиком из бутылки! – стал их сутью. К сорока годам все для меня стало игрой. Я играл в верность, играл в любовь, играл в счастье и несчастье. Жизнь для меня превратилась в сладостно-мучительную игру. При этом меня, закоренелого игрока, не покидало ощущение, что здесь что-то не так. Чем больше было игры, тем серьезнее оставался осадок.

Именно в это время я встретил женщину, которая любила ночь.

Omnes una manet nox. Всех ожидает одна и та же ночь.

Глава 2. Женщина, которая любила ночь

На вокзальной площади, с которого отправлялась моя электричка (мы с женой Электрой ехали на озеро и встречались в третьем, самом безопасном, вагоне), я увидел феноменальную женщину, отмеченную совершенными формами, что, по законам природы, позволяло ей свысока смотреть на мужчин и – исключение в природе! – выбирать. Сразу же бросалась в глаза некая божественная лепка, потрясающий гармонический замысел Творца, придававший облику Творения законченность образа. Темные средней длины волосы, идеально полная выпуклая грудь, умопомрачительных пропорций ноги, талия, подчеркнутая легким платьицем, лодыжки, плавно продленные в босоножки.

Недостаток был только один: она словно слетела с небес или с ленивой грацией сползла с обложки стильного журнала. Рококовая?

Право выбора, безоговорочно признаваемое за ней площадью (это было очевидно), заранее ставило мужчин в зависимое, несколько неловкое положение – в положение женщины, если уж быть до конца откровенным. Женщина смотрела перед собой, взглядом раздвигая толпу и расчищая пространство; и каждый чувствовал: она была абсолютно уверена в том, что все остальные любуются ею, провожают ее взглядами, простреливают площадь любопытными взорами из конца в конец. Ее совершенство и недоступность были гарантией того, что мужское внимание становилось отчасти бескорыстным. Совершенство, как ни странно, ограждало ее от людей, делало одинокой. Мне кажется, девушки даже не ревновали к ней своих скукожившихся спутников; напротив, активно обсуждали ее достоинства. Девушки рады были узреть женственность такого невероятного качества. Наличие подобной женщины в мире делало женщин вообще более загадочными и немного неземными. Женщина не просто шла, она мстила всем мужчинам на свете. Но не отметить ее своим вниманием уважающий себя мужчина просто не мог. Каждое движение бедра заставляло трепыхаться не только светлое платьице, но и темное мужское начало, поселившееся в благородном сердце. Такая женщина незримо была связана со всеми мужчинами. Нельзя было не заметить подобный вызов, не поставив себя в неловкое положение. К барьеру, мсьё!

По площади вальяжно двигался символ, обремененный объемным чемоданом на колесиках. Казалось, главный смысл ее появления в публичном месте – развеять одну из самых загадочных и, соответственно, пустых фраз, выдуманных человечеством. Я имею в виду, разумеется, набор слов, за который мне всегда было неловко, а порой стыдно: «Красота должна спасти мир».

Слава Богу, за Красоту есть кому вступиться. Дадим слово Петронию. Говори, Гай Арбитр. «Raras fecit mixtures cum sapientia forma». «Красота редко сочетается с мудростью».

Спасибо, Гай. Это то, что надо.

Именно в древнеримском ключе все и происходило: красота излучала деструктив, губительная миссия дивы не вызывала никаких сомнений. Все восхищенно сторонились. Колесики бойко бренчали. Впрочем, шансы привлечь ее внимание, повторю, были призрачны, а записываться в толпы ее робких поклонников не входило в мои скромные планы. К тому же сердце мое было занято, и отнюдь не женой, а Машей. И отчасти Еленой.

Но у кого-то были свои планы насчет меня и своенравной дивы. Геометрия площади причудливо исказилась, и я нос к носу столкнулся с незнакомкой, от одного взгляда на которую в груди приятно разливался неприятный холодок. Я даже не сообразил, что уверенно подхожу к ней, пока она не подняла на меня свои карие глаза, в которых – клянусь непорочностью девы Марии! – мелькнула тень беспомощности.

Стиль знакомства с такой дамой предполагал, вероятно, груду блестящих комплиментов на блюдечке с голубой каемочкой, во всяком случае, нечто противоположное тому, что изрек я слегка хамским тоном, в котором, однако же, без труда угадывалась изрядная толика почтительности. Такой гремучей смесью я побаловал миледи:

– Вот за что я себя порой презираю: за то, что не могу побороть в себе слабость быть джентльменом. Позвольте вам помочь.

– А вы нахал, любезный мужчина.

– Что же мне еще остается? Я постараюсь привлечь вас темной стороной мужской натуры. Ангелов вокруг вас, я полагаю, вьется предостаточно. Мужчина-ангел – это пошло. Хотя дьявол, если разобраться, еще пошлее… Этакий черный злодей. Ночной хищник.

– Я люблю ночь… И я верю в ночь. Светлый день кажется мне ложью. И еще я презираю сказки. Я бы отрезала все эти счастливые концовки у всех романов и бросила их в костер.

– Чтобы ночью не было страшно? Светом костра разогнать тьму?

– Чтобы немного погреться. Лиса всегда съест свой колобок. Не так ли? – мурлыкнула она. – От помощи не откажусь.

Леди направлялась в сторону, противоположную моей, и чемодан ее действительно был тяжелым. Простая вежливость оказалась вполне к месту.

Теперь на нас смотрели иначе: наличие, в общем-то, заурядного спутника рядом с Мисс Вселенная делало последнюю в принципе доступной и земной. Мужчины воодушевились и стали более откровенно лапать ее глазами, а девушки начали смотреть на нее как на соперницу.

Миг прощания настал быстро и неотвратимо. Она протянула мне свою визитку, сопроводив ее одним словом:

– Поиграем?

– Как вас зовут? – справился я, не выпуская инициативу из своих рук (а к этому постоянно приходилось прикладывать усилия).

– Каролина, – был ответ.

Вопреки ожиданиям, никакой жеманности или неумеренного кокетства. Наша сила в естественности и простоте, Каро?

– Поиграем, Каролина. Можно, я буду называть вас Каро?

В ответ неопределенное шевеление ресницами. Вкрадчивый шепоток мимики и жестов. «Да» и «нет» не говорить, черное с белым не носить… Все это было бы забавно, если бы не было так утомительно. Играть в сорок лет – все равно что в двадцать философствовать. Несколько смешно. Смешнее, пожалуй, только не играть (что, между прочим, означает играть в серьезность, запрещая себе думать об этом).

С моей точки зрения, Каро была идеальной кандидатурой на вакансию «Мисс Спасительница нашего Паршивого Мира». Уж эта красавица спасла бы так, что никому бы мало не показалось. Аккуратная горсточка пепла рядом с переполненной праховой урной: вот ее каллиграфический почерк.

Fors dicta refutet! Да не сбудутся эти слова!

Глава 3. На берегу земли обетованной

Собственно, Каро нам сейчас не нужна. Она еще не скоро начнет играть роковую роль в моей судьбе (что я предвидел, но не в силах был предотвратить). Однако тут важно отметить момент ее появления в моей жизни, ибо вслед за этим, буквально несколько часов спустя, развернутся события, от которых дух захватывает. И вначале я никак не связывал эти события с женщиной, которая обожала ночь. Долгое время я не видел никакой связи. Но постепенно, сопоставляя события и даты, я пришел к иному выводу.

Договоримся сразу: событий в моей жизни было предостаточно, с избытком на три жизни, но они не связаны причинно-следственной связью, как это принято у женщин. Одно вытекает из другого и порождает третье… Бусинка к бусинке – и вот вам жалкие четки иллюзий, бусы, собранные из обработанных воображением событий, которые (бусы событий) носят на утомленной временем морщинистой шее, как украшение, орден или знак избранничества. Я горжусь своей жизнью!

Этого вы от меня не дождетесь.

Так что нет никакой необходимости рассказывать по порядку. С другой стороны, связь между событиями все же существует (не всегда видимая тогда, когда происходят сами события), и в жизни присутствует своеобразный порядок. Сейчас, например, я легко могу предсказывать события, которые еще не случились. Но они обязательно случатся: все бывшее неизбежно порождает еще не бывшее. Как говорится, к тому все и идет. Все события связаны со всеми, а не одно с другим. Не бусы, а бусы бус, сплетающиеся в гигантскую спираль, начало и конец которой смыкаются в незримой темени…

Получается украшение для Вселенной. Так-то.

Я буду выстраивать мою прошедшую жизнь в нужном мне порядке. Это единственное, чем я мог бы гордиться. Мог бы. Но мне лень и как-то все равно. Помните? «Проникнутый тщеславием, он обладал еще той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках…» и т. д. Лень цитировать. Хотя помню наизусть.

Итак, обо всем по порядку. Обожаю порядок: с него-то (с правил!) и начинается всякая игра, а продолжается как желание нарушить порядок. Порядок – душа игры.

Мы с женой, повторю, ехали на озеро. Зачем?

Нам захотелось общения с природой. Друг от друга мы устали (но об этом, по правилам супружеской игры, вслух говорить не принято), отношения у нас были сложные, странные, запутанные (хотя в чем именно заключалась их странность, сразу и не скажешь; это тоже странно, если разобраться). Природа нам бы не повредила. Это тоже правило нашей цивилизации: когда люди устают друг от друга, их «тянет» на природу. Хотя меня лично не покидало ощущение, что, общаясь с женой, я вдоволь общался именно с природой. Наверное, природа – это был третий субъект, развлекавший нас обоих.

Почему мы выбрали озеро?

Видите ли, из всех стихий, к коим, по моему разумению, относятся вода, лес, горы, пустыня и Северный полюс, я предпочитаю воду. Ведь жизнь зародилась из воды, верно? Во всяком случае, я ощущаю животворность воды. Почему? А это уже вопрос не ко мне, а к моей природе. Насколько мне известно, процентов на девяносто мы состоим из воды. Может, подобное тянется к подобному? Не знаю. Не все во мне подвластно моей разумной воле. Кое-что меня самого постоянно изумляет.

Из известных нам в округе озер мы выбрали Птичь. Это тоже легко объяснить. Озеро Птичь мы выбрали из-за его относительной близости от Минска, главного места действия в нашем романе, и относительной же недоступности для сограждан, не обремененных личным транспортом. От электрички – топать и топать (а нам и хотелось именно потопать по земле), машины есть не у всех желающих в жаркий день окунуться в прохладное озеро, чтобы тут же немедленно испить огненной воды. Далее – опять в озеро. И так до одури. Вопросы «зачем» или «почему», боюсь, здесь неуместны. По их представлениям, по представлениям скоплений людей, усеивающих берег озера, как мухи поверхность неубранного стола у неряшливой хозяюшки, это и называется славно провести время (то есть, между нами, часть своей драгоценной жизни) или, как выражаются сии опарыши, «оторваться». «Где вы были?» «На озере». «Что делали?» «Отрывались…» От чего оторваться? От цепей условностей и приличий, вырваться из круга культурных норм и предписаний, раствориться в природе, забыть о необходимости быть человеком (хотя, опять же, между нами, об этом вспоминают крайне редко и неохотно). Такой отдых – это именно расчеловечивание. Человека, существо, зависшее между натурой и культурой, «тянет» на природу, заносит в сторону натуры.

Погруженный в проблемы взаимоотношений с женой, я как-то подзабыл о том, что меня ожидает печальное зрелище, после которого я несколько дней буду приходить в себя и на месяц забуду о Птичи, об озерах, птицах и людях. А через месяц, не исключено, меня опять «потянет» куда-нибудь на берег. На те же грабли. На круги своя. Куда девается весь предыдущий душевный опыт? Впечатления стираются и тускнеют. Загадка мужчины. Кстати, жена моя, Электра Гермогеновна, дочь профессора классических языков и литератур, помнит все впечатления и ощущения, она просто напичкана ими; другое дело, что опарыши не раздражают ее так, как меня, и это обстоятельство еще больше раздражает меня и усложняет наши витиеватые отношения. Моя одиозная нетерпимость к человеку толпы втихомолку вменяется мне в вину, «доказывает» мою неадекватность («В чем виноваты простые, нормальные люди, живущие в эпоху демократии? Может, проблема не в них? Pacem cum hominibus bellum cum vitis habe. Живи в мире с людьми, веди войну с их пороками».) и делает мою супругу страдающей стороной в наших странных отношениях. Странность, ежу понятно, целиком и полностью моих рук дело. В общем, с виноватым мы уже давно определились. И я, кстати, не возражаю. Более того, я чувствую свою вину.

Ну, чем, скажите на милость, не угодили мне опарыши? Их неспешная, муравьиноподобная возня – пардон, сорри, спешу поправиться, – жизнедеятельность, черт ее подери, сама по себе становится конкретной психологической нагрузкой для меня. Они плохи уже тем, что есть? Это, знаете, сомнительная логика. Чтобы не сказать больше. Гм-гм. Согласен. Да я и не оправдываюсь. Но учтите: одно дело чувствовать свою вину, и совсем другое – признавать себя виноватым. Я не виноват. Это я и пытаюсь объяснить (nota bene: никому ничего не доказывая, тем самым, признаюсь, совершая огромную, принципиальную ошибку). Надеюсь, высокий суд снизойдет до того, чтобы принять мои объяснения к сведению. Слушайте, судьи в разглаженных мантиях.

Антропологический пейзаж – это мой ужас и кошмар. Ведь что скрывается за бесстрастной констатацией «психологическая нагрузка»?

У меня падает настроение, солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья (ах, Артек, красные галстуки, профиль Ильича на плакате, линейки, речевки, массовки и игра Зарница: привет тебе, босоногое детство!), превращаются в пекло, вонь и лужу. Они, это племя опарышей из семейства человекообразных, пожирают меня – только тем, что они присутствуют рядом. Они украли у меня мир – и я же еще и виноват? Чем же, спрашивается? Тем, что я не один из них? Гуманно ли это? Получается, что единственное мое спасение в том, чтобы отказаться от себя. Я протестую и прошу суд учесть это обстоятельство.

Нет, я предлагаю сыграть в другую игру. Какую? А вы читайте, читайте и поменьше задавайте вопросов. Любопытной Варваре, знаете ли, нос оторвали. Фольклор-с. Древнейшее дело-с. Хе-хе-с.

Итак, мы с Электрой достигли заветного берега. Все так же, как и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом году начала XXI века нашей эры: переливчатые трели соловья, казалось, копировали неприхотливые коленца противоугонной сигнализации, которой оснащена была каждая машина состоятельного опарыша; усердно крякающий жабий хор забивал орущие из тех же машин магнитолы. Перекричать природу – это святое. Настроение мое пошло резко вниз.

Для меня тест на человечность – насколько далеко тебя тянет дистанцироваться от людей. Чем дальше – тем человечнее. Может, я просто скрытый мизантроп? Может, это просто болезнь?

Может быть. Только болезнь моя называется иначе: утрата иллюзий. Исчезновение иллюзий, этого духовного витамина, приводит к колоссальным психологическим перегрузкам. Неправильный духовный обмен веществ. Требуется вера во что-то…

А ее нет. Если нет веры – ты перестаешь быть человеком. Человек – это двуногое животное, без перьев, хвоста, и даже без царя в голове – но обязательно с верой в душе. Жить без веры – сверхчеловеческая претензия. Вот откуда мои психологические перегрузки…

– Мишка, ну, как там вода? Холодная? – орало пышнобрюхое клещеподобное, отдаленно напоминающее кроманьонца, находящееся в двух шагах от краснорожего Мишки. Мишка сделал вдумчивую паузу и от живота идущим голосом ухнул:

– Холодная!

– Папа, папа! – надрывалась в это время симпатичная малышка, измазанная грязью до ушей. Стоило ей улыбнуться, как ее смазливая мордашка становилась похожей на хорька, которого не пустили в курятник. Или на добрую старушку, желающую всем зла. Улыбка явно не красила детеныша. Странно. – Смотри, какие облака!

– Ну, и какие?

Папаша был несколько обескуражен. Услышать из уст младенца такое…

– Белые, папа.

– Да, – быстро согласился папаша, совсем, кстати, не похожий на хоря. – А трава зеленая.

Я порой сомневаюсь в возможностях этой легкомысленной науки, генетики. Впрочем, дочь-то вполне могла быть и не его. Вполне. Каждый десятый ребенок – не от законного «папа», а от проезжего молодца. В этом тоже есть что-то научное. Не в социологическом, а в биологическом смысле.

– А небо синее. Зойка, надень панаму.

А это уже педагогично встряла молодая, но слегка обрюзгшая мамаша. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка нам взглянуть на мамашу. Моя версия с хориным следом вновь оказалась под сомнением. Возраст этой лебедушки я определил как переходный: от детства к старости. Varium et mutabile semper femina. Женщина всегда изменчива и непостоянна. Точнее, постоянно в женщине одно: ее готовность к переходности.

– Молодой человек, – обратился ко мне явно не старше меня тип, дети которого играли с упитанным породистым чао-чао, то есть мучили ленивого пса, получая при этом большое удовольствие. Детский животный эгоизм явно перевешивал собачий. С другой стороны, детки были при деле, и пес не скучал. Скучал папа, заросшим медвежьим лицом и низким лбом напоминавший неповоротливого чао-чао. Как говорится, каков пес – таков и хозяин. Но генетика здесь, опять же, не при чем.

– А какой смысл не пить? – спросил он, как будто продолжая беседу и обращаясь то ли ко мне, то ли к белым облакам. Очевидно мое поведение (рядом со мной не видно было початой бутылки, а это, по логике местных нравов, было уликой) он воспринял как вызов. И тут же, не откладывая в долгий ящик, решил меня победить.

– Вот один мой приятель не пил. Он даже не ел толком: все кашки да салатики. Бегал каждый день, ледяной водой обливался и следил за зубами. Мысль усекаешь?

– Нет, – отозвался я, отвлекаясь на сулящее интригу зрелище: мокрый мохнатый Чао энергично стряхивал с себя воду, обрызгивая при этом стройную соседку к ее великому неудовольствию. Хозяин пса – ноль внимания. Я очень надеялся, что соседка вспомнит о правах человека и невежливо напомнит о них моему визави. Тогда он от меня отстанет.