Полная версия:

История татар Пензенского края. Том 3

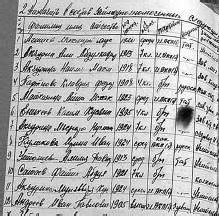

1936 г. Характеристика на председателя колхоза «Кызыл Иль» Тимербулатова Закира А., 1902 г.р., члена партии с 1919 г. (ГАПО, Ф-р. 603, оп.1, д. 213)

В то же время Гафуров И. интересовался вопросом, что все без исключения граждане могут избирать и быть избранными. Вопрос: «А будут ли принимать участие попы, муллы и т. д, поскольку они не являются трудящимися?». В связи с этим Акчурин Юнус высказал мнение, что попы и муллы не должны обладать правом голоса и быть избранными, а сам этот вопрос механически должен отпадать. В этой связи Акчурин Абдрахман попросил разъяснения статьи закона об обязанности каждого трудоспособного гражданина на труд. «А как быть с теми муллами, которые вопреки закону не желают принимать участие в труде?»

1936 г. Характеристика на учительницу школы Еникеевой Местуры, члена сельсовета, из семьи середкяков

Сохранившиеся архивные протоколы заседаний сельсовета указывают на то, что жизнь в деревне оставалась намного труднее, чем в городе. Перед колхозниками стояли огромные проблемы, преодоление которых было жизненно необходимым. Причин срыва той или иной задачи, как мы уже отмечали, было множество. Не без проблем происходил и ход хозяйственной политики, хлебозаготовки, экономическая и фискальная политика, вопросы образования и духовно-культурной жизни и т. д. В частности, для ликвидации неграмотности перед Сулеймановой была поставлена задача в кратчайшие сроки довести уровень грамотности до 100 % среди населения до 1937 г.р. А злостным «упирающим от ликвидации своей неграмотности» оштрафовать в размере от 5 до 10 руб. и принять во внимание предложение председателя колхоза Тимербулатова о начислении трудодней ликвидаторам.

Договор об открытии мечети в с. Бигеево (29.07. 1946 г.) и передаче верующим культового имущества (ГАПО, Ф-р. 603, оп.1, д. 427)

В послевоенное время в с. Бигеево продолжал существовать колхоз с названием «Кызыл-Иль». Так, в одном из протоколов заседания исполкома Бигеевского сельсовета за 1950 г. (под председательством Матказина Исхак Абдулловича) приводится список назначенных в состав колхоза (ГАПО, Ф-р. 603, оп. 1, д. 5130).

Бигеевская мечеть, 1954 г.

В повестке дня заседания стоял вопрос об условиях социалистического соревнования и соц. договора на лучшую постановку работы сельсовета в 1950 г. Были также заслушаны доклады о ходе выполнения плана по производству с/х продуктов и продукции животноводства. Выступившая в прениях Юнусова З. Х. отметила слабую работу сельского совета и постоянно действующих комиссий, о недостаточной деятельности работников сельского клуба по агитации и массовой работе среди населения. Учительница Еникеева М. У. говорила о том, что сельсовет мало внимания обращает культурно-бытовым условиям села. «Так, в центре села родник заброшен, а население нуждается в воде». Неудовлетворительной была признана работа торгово-заготовительной комиссии. Одновременно отмечалось, что депутаты в своих округах фактически не работают. В своем отчете заведующая медпунктом Акчурина Н. М. доложила о том, что со стороны посетителей жалоб не имеется. «Ежемесячно делается подворный обход. Но еще имеются некоторые недостатки по поводу работы роддома: недостаточное количество топлива, не имеется в достаточном количестве мягкая инвентарь для приема родов, а правление колхоза «Кызыль-Иль» несколько лет не ассигнует денег, в этой связи родильный дом не в состоянии работать и обслуживать рожениц. В настоящее время в селе числится 24 человека больных трахомой, а борьба с этим заболеванием не ведется».

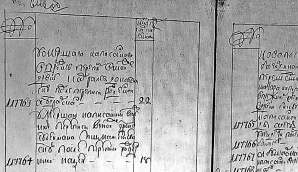

ГАПО, Ф-р.603, оп.1, д. 239

Из выступления председателя колхоза Еникеева Х. Я. и бригадиров полеводческих бригад Еникеева, Козина и Акчурина о ходе весенней посевной работы следовало, что организация труда неудовлетворительная. Причиной часто является простой тракторов, а дисциплина в бригадах крайне низкая. По всем вышеуказанным недостаткам и недоработкам были приняты срочные меры по их устранению и назначены ответственные работники по исполнению соответствующих поручений. Был также рассмотрен также запрос директора Бигеевской 7-летней школы Юнусовой по завозу дров для школы. В этой связи было решено организовать воскресник 30–31 мая и в течение 2-х дней, мобилизовать все население для завоза дров на коровах и колхозных лошадях для исполнения этого задания.

Сегодня Бигеевский сельсовет – муниципальное образование со статусом сельского поселения в Неверкинском районе. Административный центр – с. Бигеево, население в 2018 г. – 584 чел. Входит в состав сельского поселения с. Новое Чиркого, 244 жит. Глава сельской администрации – Еникеев Аббяс Сяитович (см. Приложения в конце книги).

Бикмосеевка, Джалилово, Сулеймановка, Исикеево

Миграционный процесс активного переселения татарского населения по Среднему Поволжью и Приуралью заметно ускорился после присоединения Поволжья к Московскому государству в последней четверти XVI в. Так, например, д. Индерка была образована переселенцами из Пензенского и Саранского уездов; д. Адельшино – из переселенцев Пензенского уезда. В то же время в Адельшино из Бикбулатовки переселилось 69 душ татар мужского пола. В Елань-Кададе поселились 26 душ татар мужского пола из д. Могиловки Пензенского уезда; в д. Багильдино – татары-мишари из Сыромяса и Бикбулатовки; в д. Новоселки – из Канадея. Переселенцами же из Канадея была основана д. Чириклей. В д. Исикеевку переселилось, в частности, мишари из д. Пишли Саранского уезда. В связи со строительством засечных черт в XVII в., как мы знаем, началось заселение служилыми татарами-мишарями Пензенского края. Также татары из Темникова, Касимова, Алатыря и Арзамаса в 1630-х гг. пришли в Верхнее Примокшанье и участвовали в основании ряда населенных пунктов, в том числе Керенска. На этих землях обосновались татарские князья Кугушевы, Алышевы, Тенишевы, Кушаевы, Акчурины и др.[30]

История нам показывает, что до сер. XIV в. бегство золотоордынской знати на службу к русским князьям было редким явлением. Последующий развал Золотой Орды и наступивший период «замятни» резко усилили переходы татарских феодалов в русские княжества. Вслед за казанским царевичем Касимом на русскую службу в конце XV в. выехали хан Джанибек, а также крымские царевичи Хайдар и Нурдаулет. А после покорения и ликвидации в 1552 г. Казанского ханства практически все Среднее Поволжье вошло в состав Руси. Правительство считало эти территории окончательно присоединенными, и оно не замедлило приступить к выполнению всех повинностей и сбору ясака с жителей. В результате этих событий большая часть феодальной татарской верхушки, особенно не пожелавшие перейти в православное вероисповедание, пополнила военизированные ряды служилого населения.

Первоначально основная масса служилых людей несли службу в пределах Темниковского уезда и Касимовского ханства. В ходе колонизации земель они переводились на осваиваемые земли на восточных и южных областях Московского государства. Вскоре перед правительством встал вопрос о взаимоотношениях завоевателей и покоренных народов. Завоеванная территория, отныне формально принадлежащая Руси, на деле в ее восточной части Поволжья оставалась беззащитной – не было ни мощных крепостей, ни даже войск. Из русских людей сюда продолжали идти лишь те, кого привлекала вольная жизнь казачества и безнаказанность грабежей, а также заселялись беглые поселенцы-крестьяне. Мечты о дружном и добром сожительстве инородцев и русских, мусульман и православных на поверку оказались несбыточными еще довольно продолжительное время. Принудительное выселение татар из Казани и раздача казанских земель русским людям повлекло потоки миграции татар по всему Поволжью. Ко всему прочему был взят «явыз Иваном» курс на отвращение мусульман от своей веры, прибегающий к жестоким и хитрым методам, в том числе подкупу. Эта жестокая политика против татар, башкир и мусульман в целом вызвала впоследствии крестьянские бунты и восстания[31].

Жизнь в Пензенском крае, как и во всей России, налаживалась с большими трудностями и лишениями. В нескончаемой войне за свою независимость, национальные и религиозные права татарами было потеряно много своих людских и материальных ресурсов, а также культурных богатств. Хотя пензенских татар все это коснулось в меньшей степени, но, тем не менее, регулярно меняющаяся политика русского правительства вынуждала каждый раз всех «инородцев» приспосабливаться к новым условиям существования. Эти потери в целом вызвали экономический спад, сопровождавшийся переходом к примитивным формам хозяйствования, обеднению населения и отстранению от активного участия в общественно-политической жизни государства.

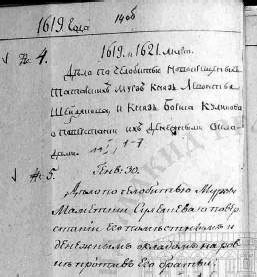

Документы 1619 г. и 1649 г., подтверждающие получение материальных благ крещенными татарскими князьями Тенишевыми и Чегодаевыми

После смуты в России нач. XVII столетия и избрания на царствование Михаила Федоровича Романова политика властей в отношении инородческого населения несколько смягчилось. Особые привилегия получала татарская феодальная знать – князья и мурзы, получившие законные права на владение землей и крестьянами. Особые преимущества получили те татарские феодалы, которые перешли в православие и тем самым поменяли свою веру на материальные блага. Служилые новокрещены имели значительные преимущества перед некрещеными сородичами-татарами: они были уравнены в правах с русскими дворянами, могли использовать труд русских крепостных крестьян. Но обратный переход новокрещен в исконную веру каралась очень жестко, вплоть до сожжения на костре. Эти, так называемые «отпавшие» («отпадшие») из христианства татары лишались всех прав и своего состояния, и присуждались к ссылке в Сибирь на каторжные работы от 8 до 10 лет, а некрещеные их дети отбирались для принудительного крещения. Кроме того, в Соборном Уложении 1649 г. было постановлено русским людям покупать (и брать в залог) землю у татарских землевладельцев и даже у ясашных крестьян: «… и те земли у татар и у мордвы взяти, и отдать в поместье русским людям». Это ограничение в области землепользования еще больше юридически закрепляло статус всех татар как государевых людей, призванных служить новому отечеству.

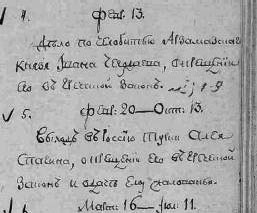

Прошение о присвоении дворянского статуса от мурзы Мансура Шабаева сына Айгинина д. Каменного Оврага (проживающего) в д. Индерки Труевского…(ГАСО. Ф.19, оп.1, д. 1)

Таким образом, основная масса татар, особенно ясашных крестьян испытывала на себе полноценное ущемление своих прав со стороны царской администрации. Отъем земель в пользу государства или же русских помещиков, жестокое подавление национально-освободительного движения, принуждения к крещению и принятие служилыми татарами, мурзами и князьями христианства с последующим обрусением – все это вместе повлекло сокращение татарского населения и привело к существенному разорению их хозяйств. Так же, все еще продолжались набеги южных соседей – ногайцев, крымских татар и калмыков, которые в меньшей степени руководствовались своей этнической и религиозной принадлежностью. Например, в 1643 г. крымские татары по табунной дороге, идущей из Астрахани и Саратова в Москву, прорвались в Темников, устроили здесь страшное разорение русских, мордовских, татарских селений. В 1684 г. началось сооружение укреплений новой оборонительной линии Сызранской засечной черты для защиты Пензенской и Симбирской губерний от набегов степных кочевников. Эта линия захватила и северные части Кузнецкого уезда, а с окончанием ее строительства, как было уже сказано, продолжалось активное заселение и освоение пространства между Сызранью и Пензой. Правительство раздавало земли татарам и чувашам на поместном праве за их сторожевую службу, а мордва получала землю из платежа оброка. Поселились здесь и русские поселенцы – крестьяне, бежавшие от своих господ, раскольники и т. п. Много крестьян было переведено помещиками из других губерний.

Из архивных документов известно, что в 1683 г. к устью р. Узы была переведена группа саранских и темниковских татар. Но на первых порах в Узинско-Кададинском междуречье служилого люда было еще мало. Вскоре значительное число касимовских, керенских и темниковских татар были направлены на эту оборонительнуюзасечную черту для несения службы и одновременного заселения этих территорий. В это время было основано татарское с. Бигеево, подселено татарами д. Демино. Основались нынешние лопатинские села – Суляевка, Берлик, Вершаут, Карлыган, Пакаевка, а также дд. Канадеи, Бестянка и Большое Труево. С началом 1680-х гг. в пределах района появились татарские деревни Бик-Моисеевка, Бик-Булат, Нижний Чирчим. Известно, они селились по родам, во главе со старейшинами, беками и мурзами. Поэтому многие селения названы по именам мурз и именам их сыновей. Например, Бик-Моисеевка – потомком одного из родов татарского дворянства – беков. Чувашскими родами из числа колонизаторов района были основаны Неверкино, Исикеево, Алешкино и др. населенные пункты.

В прошениях от потомков татарских князей и мурз, поданных в Саратовское дворянское депутатское собрание Саратовской губернии конца XVIII в. встречаются представители татарских деревень: Бикбулатовки, Карновара, Кунчерово, Индерки и др. поселений: д. Елань Кадада (Джалилово) – от мурзы Аита Надоршина сына Урусова и мурзы Тимербулата Кутлоярова сына Абдикаева; д. Озерки (Могиловки тож) – от мурзы Курамши Вяльшина сына князь Седехметова; из д. Озерок – от Алея мурзы Мансурова Кунакьева (?), а также Ибрая Мансырова. В архивах сохранилось множество прошений татарских мурз из д. Каменного Оврага Кузнецкой округи, а также д. Бестянки, Пенделки, Демино, Бигеево, Средней Елюзани, Труева и Канадея.

Одним из древнейших разрядов поселенцев северной части Саратовской губернии были упомянутые нами служилые татары, которым земли верстались на четвертном праве. Впрочем, в документах конца XIX в. указывается: «Чуваши же теперь совсем не знают о четвертном владении, хотя купчие прошлого столетия да и народные предания, несомненно, свидетельствуют о существовании четверного владения в Адельшине, Неверкине и других селениях». Такие деревни, как: Бикбулат, Мосеевка, Клявлино, Бигеево и Новое Алеево были заселены (душевыми) татарами, четверными, душево-четвертные, дворянами, мещанами и крестьянами. При этом каждое селение и каждый частник имело право собственности на определенную долю земли – «четверти». Форма владений этими четвертями в разных деревнях была различна. В то же время в дд. Бигеево и Клявлино 199 десятин околичной (приусадебной) земли находилась в общем владении купцов, мещан и крестьян, как душевых, так и четвертных, на правах подворно-наследственной собственности.

Саратовские историки конца XIX в., исследовавшие тему освоения поселений Саратовского края, фиксируют время раздачи земель на поместном праве не позднее 1646 г. Они утверждают о том, что татарские мурзы действительно владели крепостными. Крепостные крестьяне у татарских мурз были зафиксированы и в ряде поселений Хвалынского уезда. В то же время отмечалось, что размер пашни, приходящийся на одну четверть, например, у русских четвертных дачников в с. Чирчим Кузнецкого уезда составляет 4 десятин пашни в 3 полях. В д. Индерка у четвертных крестьян в 3 полях менее одной десятины на четверть. В д. Пенделки – более 4 десятин в 3 полях на четверть, а в Гольцовке Евлашевской волости у русских четвертных на четверть приходится более 8 десятин удобной и неудобной земли[32].

В сложных условиях практического подчинения земель пензенского региона русскому государству в XV–XVIII вв. одновременно шел процесс формирования мишарской народности. К 1740-м гг. служилые татары, в основном выходцы из темниковской группы, наконец, практически завершили строительство целого ряда деревень и сторожевых пунктов по рр. Узе и Терешке, а затем и в районах будущего Хвалынска. Именно в этот период времени произошло сближение двух основных компонентов татарского народа – казанских татар и татар-мишарей. Этому сплочению двух крупных субэтносов татарской нации, кроме территориальной близости способствовал в немалой степени также фактор ликвидации института служилых людей во второй пол. XVII в. Отныне служилые татары уровнялись в своих бедствиях и лишениях с остальными группами татарского населения. Все они стали одинаково испытывать гнет русского самодержавия и его колониальной системы, включая насильственное крещение поволжских инородцев и насильственный захват русскими помещиками их земель.

В конце 1840-х гг. некоторая часть владельцев подала заявление о желании перейти к уравнительному душевому владению землей, и в 1850 г. комиссия об уравнение денежных сборов с государственных крестьян сама предложила четвертным дачникам перейти к душевому владению. Но согласились лишь малоземельные владельцы, питая надежду, что палата государственных имуществ прирежет и выделит им казенной земли до 4,5 десятин на ревизскую душу, но надежда эта, конечно, не оправдалась. При размежевании земли часть дачников получила особый участок и разделила его по ревизским душам, а остальные владельцы пожелали остаться на своем участке при прежнем способе владения. Вопрос о желании делить по душам, как отмечает источник, «… возник по следующему поводу: во владение татар отходил новый участок в 720 десятин, из которых 534 десятин уступлены были Полторацким, а 186 десятин составляли общественную запашку… Между татарами возник спор – как разделить землю: большедачники предлагали по четвертям, а малоземельные находили более выгодным для себя разверстку по душам. По предложению г. министра Государственных имуществ палата решила передать участок в общинное владение той части крестьян, которые изъявили желание владеть землею по душам. Этот новый участок, которым четвертные лишены были права пользоваться, значительно облегчило переход к душевому владению. Теперь четвертные владельцы также желают перейти к общинному владению, за исключением 10–12 домохозяев, владеющих крупными участками. Противники передела указывают, что они 32 года платили оброчную подать не с душ, а с земли, в то время, кода цены на землю стояли гораздо ниже теперешних; что малоземелье некоторых дачников произошло по вине их предков, которые продавали свои четверти даже посторонними лицам. Сторонники душевого владения ссылаются на то, что если их предки за воинские заслуги были пожалованы землею, то несправедливо теперь оставлять детей без земли, которые также служат царю и отечеству солдатами. Татары полагают, что добровольного перехода к душевому владению не последует…

Лес душевых и четвертных владельцев находился также в общинном владении по ревизским душам. Пахотная земля была разверстана в 1854 г. по четвертям и с тех пор переверстки не было. «Земля нарезана сороковыми десятинами, окруженными межниками. Полосы домохозяев находятся в чересполосном владении; отрезать к одному месту не находит возможным вследствие неодинакового качества почвы и необходимости иметь общее пастбище. Выгон находится в общем владении душевых и четвертных крестьян, ограничений выпаса нет. Усадьбы душевых и четвертных по-старому – кто сколько захватил. Покос общий и луг ежегодно делится предварительно на две части – для душевых и четвертных, пропорционально всему числу десятин, принадлежащих каждому разряду владельцев»[33].

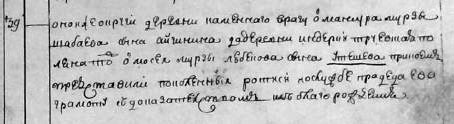

Так, например, одно Прошение на имя управляющего Саратовской палатой Государственных имуществ от 28 февраля 1863 г. было подано в органы власти (на татарском языке). Оно выражало просьбу татарских крестьян и говорилось в нем следующее: «Мы, нижеподписавшиеся Саратовской губернии, Кузнецкого уезда, Алеевской волости, дд. Бигеевой, Клявлиной, Бикбулат, Мосеевки, Умрямиевский, Яковлевки, Адельшиной и Судачек, тоже государственные крестьяне четвертные и душевные владельцы, что имеем мы во владении землею, лесом и прочими угодьями чресполосно с 1820 г. по разбору состоявшегося Кузнецкого уезда суда о даче нашей с проживающими в д. Бигеевой неслужащими дворянами Еникеевыми, Акчуриными и разных губерний и уездов купцами и мещанами в коих заключается мужского пола пока 150 душ и 38 дворов, вот почему собравшись полный мирской сход и со всего нашего согласия составили сей приговор в том, что цель каковое наше с ним владение претерпевает спор вышеупомянутых дворяночинцов разные стеснительные обиды».

Обиды, выражающие притеснение вышеупомянутыми дворянами и кузнецким купцом Абейдуллой Халитовым, несмотря на то, что «по учреждению высшего правительства для хранения строевого и дровяного лесов в даче нашей избраны из государственных крестьян полесовщиками более 22 лет выдаем из мирского сбору собираемого с одних нас жалованье четырем человекам по 15 руб. серебром, а пятый, называемый пожарный, служит без оного. Таковой расчет просим производить наравне снами, а о прошедших годах сделать расчет…». Далее приводится в документе целый список производимых издержек упомянутых крестьян, касательно заготовки дров и их оплаты.

Документ был подписан: Староста – Мухаметзян Ахмиров, а также Ш. Курмаев, С. Тимербулатов, Х. Курмаев, А. Мананов, С. Валитбадеев, Х. Сайфуллинов, Ю. Ахмедьянов и др. Подписи крестьян д. Мосеевки стоят отдельно: Староста – Айса Асанов, а также Волошин, Аитов, Алтынбаев, Музяфаров, Биктимиров, Сулейманов, Жаянов, Шабакаев, Байбеков, Кашапов и др. Далее говорилось о том, что Приговор писал вместо неграмотных по личной просьбе Биталей Абдусаямов, Еникеев. За перевод уплачено более 45 руб.[34]

Карта межевания 1778–1797 гг.

Бедные почвы Кузнецкого уезда занимали большую часть обрабатываемых земель и не могли обеспечить материальный достаток местному населению. Покупка земель русскими помещиками у татар и чувашей повлекла переселение сюда своих крепостных крестьян, а это в свою очередь способствовало возникновению полу-русских поселений, таких как Кунчерово, Пенделка, Верхозим, Могилки, Труево, Чибирлей, Тарлаково, Чирчим и ряд других. Так, татары д. Н. Елюзани и М. Чирклея продолжали владеть землей совместно с мордвой, а 12 русских семей в указанных выше деревнях владели совместно с татарами и входили в состав таких обществ. Но продажа земель посторонним лицам-инородцам (преимущественно – русским помещикам), эмиграция в другие местности, а также выделение некоторых татарских князей, мурз и купцов из остальной массы четвертных владельцев привели к значительному сокращению этой, весьма некогда многочисленной группы населения[35].

Реформа 1861 г., обусловленная освобождением крестьян от крепостного рабства, не дала им реального освобождения. Как уже было отмечено, их земли были отрезаны в пользу помещиков. Статистические данные показывает, что в 1877 г. на территории Пензенского края на всех крестьян приходилось лишь чуть более половины всего земельного фонда, а остальная половина принадлежала небольшому слою помещиков, церквям и монастырям. Помещикам принадлежали лучшие земли, а крестьянам – неугодья, которыми они практически не могли пользоваться. Земля оставалась по-прежнему в собственности государства, и крестьяне должны были выкупить ее по явно завышенным ценам.

Четвертное владение оставалось главным видом собственности на землю у татар Кузнецкого уезда, и только два общества татар совершенно утратили четвертное владение – это татары д. Исикеева и Старого Алея (Алеево) с Мансуровкою и Муратовкою. А дд. Кунчерово, Демина, Тарлаково, Ср. Елюзань, В. Елюзань, Н. Елюзань, Могилки, Сулеймановка и Аделыпина сохранили прежнюю форму землевладения. Частично перешли к общинному владению (большинство татар и часть мордвы) – Мордовский Канадей с Татарским Канадеем, Меняшев Канадеем, Б. Чирклеем и М. Чирклеем, Бигеева с Клявлиною, Бикбулатом, Н. Алеем и Мосеевкою, Б. Труевские Вершины с М. Труевскими Вершинами, Индерка с Бестянкою и Альмяшовкою, Пенделка и Погорелый Чирчим.