скачать книгу бесплатно

Тогда еще не было жарких споров об изъятии больниц из ведения религиозных учреждений и не прозвучало требование: «Вон священников, долой распятия, гнать монахинь!» Увы! Вскоре они были изгнаны, о чем я только пожалел. Без сомнения, у монахинь были свои недостатки. Четки были для них привычнее щеточек для ногтей, и пальцы они погружали в святую воду, а не в карболку – всемогущую панацею хирургических палат тех времен. Но их мысли были возвышенны, а сердца чисты, и они отдавали жизнь работе, не прося взамен ничего, кроме права молиться за своих подопечных.

Даже их злейшие враги не отрицали их самоотверженности и неиссякаемого терпения. Тогда говорили, что лица монахинь, ухаживающих за больными, всегда угрюмы, что думают они больше о спасении души, а не тела, и на их губах слова смирения более часты, чем слова надежды. Тот, кто верил в это, ошибался. Наоборот, монахини, и старые и молодые, все без исключения, были неизменно бодры и радостны, по-детски веселы и шутливы, и было радостно видеть, как они умели передавать свое радостное состояние другим. В них не было никакой нетерпимости. Верующие и неверующие – для них все были одинаковы. Последним они даже старались помогать больше, потому что жалели их, и никогда не обижались на их ругательства и кощунства.

Со мной они все держались приветливо и ласково. Они знали, что я не принадлежу к их вероисповеданию, не хожу к исповеди и не осеняю себя крестным знамением, проходя мимо маленького алтаря. Сначала мать-настоятельница попыталась было обратить меня в веру, которая научила ее жертвовать жизнью для других, но вскоре отказалась от этой мысли, сострадательно покачивая головой. Даже старый священник потерял всякую надежду на мое спасение после того, как я сказал, что готов обсудить с ним возможность существования чистилища, но абсолютно исключаю наличие ада, и что я буду давать морфий умирающим, если агония окажется жестокой и длительной. Старый священник был святым человеком, но не умел аргументировать, так что очень скоро мы просто оставили эти спорные темы.

Он знал жизни всех святых, и он первый рассказал мне трогательную легенду о святой Кларе, имя которой носила наша больничная палата. И это от него я впервые узнал о святом Франциске Ассизском, покровителе всех угнетенных и несчастных существ на небе и на земле, ставшем и моим другом на всю жизнь. Но самому важному научила меня сестра Филомена, такая юная и светлая, в белом платье новичков сестер святого Августина – она научила меня любви к Мадонне, на которую была так похожа. Милая сестра Филомена! Она умерла от холеры у меня на глазах два года спустя в Неаполе. Даже Смерть не посмела изменить черты ее лица, и Филомена отправилась на небо такой же прекрасной, какой была при жизни.

С братом Антонием, который приходил по воскресеньям в больницу играть на органе в маленькой часовне, я был особенно дружен. В те дни это была для меня единственная возможность слушать музыку, и я никогда ее не упускал. Ведь я так люблю музыку! Хотя я не видел сестер, поющих за алтарем, я узнавал кристально чистый голос сестры Филомены. Накануне Рождества брат Антоний сильно простудился, и в палате святой Клары от койки к койке шепотом передавали, что настоятельница, после долгого совещания со старым священником, разрешила сесть за орган мне и этим спасла положение.

В те дни я не слышал другой музыки, если не считать тех двух дней в неделю, когда бедный старый дон Гаэтано играл для меня на старенькой шарманке под моим балконом в «Отель де л’Авенир». «Мизерере» из «Трубадура» было его коронным номером, и этот грустный старинный мотив подходил и ему, и его полузамерзшей обезьянке, которая сидела на шарманке в красной гарибальдийской курточке.

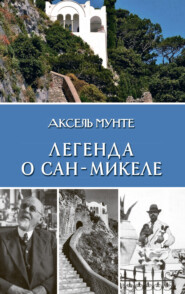

Он подходил и бедному мосье Альфредо, бродившему по занесенным снегом улицам в изношенном до нитки сюртуке с манускриптом своей последней трагедии под мышкой. И моим друзьям из бедного итальянского квартала, съежившимся вокруг почти погасшего камина, не имевшим денег даже на уголь, чтобы согреться. Бывали дни, когда этот мотив становился подходящим аккомпанементом и моим мыслям, когда я сидел за книгами, не чувствуя в себе мужества прожить еще один день, когда все казалось мрачным и безнадежным, а Капри на выцветшей фотографии – бесконечно далеким. Тогда я бросался на кровать, закрывал болящие глаза, и вскоре Сан-Антонио начинал творить новое чудо.

Я уносился от всех своих забот к чарующему острову моей мечты. Джоконда, улыбаясь, подавала мне стакан вина дона Дионизио, и кровь мощной струей вновь приливала к усталому мозгу. Мир был прекрасен, а я был молод, готов к бою, уверен в победе. Мастро Винченцо, трудясь в винограднике, приветливо махал мне рукой, когда я поднимался по тропинке к часовне за его садом. Некоторое время я сидел на площадке, завороженно смотрел на лежащий у моих ног прекрасный остров и размышлял о том, каким образом мне удастся поднять сфинкса из красного гранита на вершину скалы. Нелегкое дело! Но я справлюсь с ним – и сделаю это сам!

«Addio, bella Gioconda! Addio, e presto ritorno!» Да, конечно, я вернусь очень скоро – в будущем сне!

Наступал следующий день и пристально смотрел в окно на мечтателя. Я открывал глаза, вскакивал на ноги, с улыбкой приветствовал его, хватал книгу и садился за стол.

Потом пришла весна и бросила на мой балкон первый цветок с каштанов, зеленеющих на бульваре. Это был знак. Я сдал экзамены и покинул «Отель де л’Авенир» с тяжело завоеванным дипломом в кармане – никогда еще во Франции не было такого молодого дипломированного врача.

Глава 3. Авеню Вилье

Авеню Вилье. «Д-р Мунте. Часы приема от двух до трех». День и ночь звонил колокольчик у двери – настойчивые письма, срочные вызовы. Телефон, это смертоносное оружие в руках ничем не занятых женщин, еще не начал невыносимое наступление на каждый час, вырванный для отдыха.

Приемная быстро наполнялась всевозможными пациентами, чаще всего с нервными расстройствами, причем прекрасный пол преобладал. Многие были больны, тяжело больны. Я внимательно выслушивал всё, что они говорили, и тщательно их обследовал, так как верил, что могу помочь. О таких больных я не хочу писать здесь. Быть может, наступит день, когда я расскажу и о них. Многие были совсем здоровы и не заболели бы, если б не обратились ко мне. Многие только думали, что больны. Их истории были длинными – они повествовали о своих бабушках, тетках и свекровях или же вынимали из кармана бумажку и начинали читать перечень симптомов и жалоб. «Больной с записочкой», – как говорил Шарко.

Мне это было внове, так как у меня не было никакого опыта, кроме больничного, где для таких глупостей не находилось времени, и я наделал много ошибок. Лучше узнав людей, я научился обращаться с такими пациентами, но все-таки мы не очень ладили. Они чрезвычайно расстраивались, услышав от меня, что хорошо выглядят и цвет лица у них прекрасный, но облегченно вздыхали, когда я добавлял, что их язык мне не особенно нравится – как обычно и бывало. В таких случаях мой диагноз был – обжорство: слишком много сладкого теста днем и тяжелые ужины вечером. Вероятно, это был самый правильный диагноз, который я в те дни ставил, но он не имел успеха и никому не нравился. Никто не хотел слышать ничего подобного. Всех прельщал аппендицит.

В те дни среди богатых людей, искавших для себя приятную болезнь, был большой спрос именно на аппендицит. Всех нервных дам томил аппендицит – если не в брюшной полости, то в мыслях, и он приносил им большую пользу, как и лечащим их врачам. Поэтому я постепенно стал знатоком аппендицитов и часто лечил от него с переменным успехом. Когда же прошел слух, что американские хирурги начали кампанию за удаление всех вообще аппендиксов в Соединенных Штатах, число больных аппендицитом среди моих пациентов начало угрожающе сокращаться. Замешательство. «Вырезать аппендикс?! Мой аппендикс?! – восклицали светские дамы, точно матери, которым грозят разлукой с ребенком. – Что я буду без него делать?!» «Вырезать аппендиксы, – говорил врач, уныло проглядывая список пациентов. – Какой вздор! Да эти аппендиксы совершенно здоровы! Мне ли этого не знать, когда я осматриваю их каждую неделю. Нет, я решительно против!»

Вскоре стало ясно, что аппендицит доживает последние дни. Надо было найти другой недуг, который удовлетворил бы общий спрос. Специалисты не ударили в грязь лицом, и на рынок была выброшена новая болезнь; отчеканили новое слово, подлинную золотую монету – колит! Это был милейший недуг – ему не грозил нож хирурга, возникал он по требованию и отвечал любому вкусу. Никто не знал, когда начинается эта болезнь, никто не знал, когда она кончается. Мне было известно, что кое-кто из дальновидных коллег уже с большим успехом применял колит к своим пациентам, но мне все не представлялся удобный случай.

Среди больных, которых я лечил от аппендицита, была, если не ошибаюсь, графиня, обратившаяся ко мне по совету Шарко, как она объяснила. Он действительно иногда присылал мне пациентов, и я, разумеется, готов был сделать для нее все возможное, не будь даже она такой красавицей. Посмотрев на юного оракула с плохо скрытым разочарованием в больших томных глазах, она сказала, что хотела бы поговорить с самим доктором, а не с ассистентом. Я уже привык выслушивать подобные заявления от впервые явившихся пациентов.

Сначала она не знала, есть ли у нее аппендицит, как не знал этого и я, но вскоре она уже была убеждена, что он у нее есть, а я – что его у нее нет. Когда я опрометчиво так прямо и сказал ей это, она пришла в большое волнение. Профессор Шарко обещал, что я обязательно узнаю, чем она больна, и помогу ей, а вместо этого… Она зарыдала, и мне стало ее очень жаль.

– Так чем же я больна? – спрашивала она сквозь слезы, в отчаянии простирая ко мне руки.

– Я вам скажу, если вы обещаете успокоиться.

Она тотчас перестала плакать. Вытирая огромные глаза, она мужественно сказала:

– Я могу вынести все, мне столько пришлось вытерпеть! Не бойтесь, я не буду плакать. Что со мной?

– Колит.

Ее глаза, как ни невероятно, стали еще больше.

– Колит! Именно это я и предполагала. Вы, конечно, правы. Колит! Скажите, а что такое колит?

От ответа на этот вопрос я благоразумно уклонился, потому что и сам этого не знал, – как в те дни не знал никто. Но я сказал, что колит – длительная болезнь и трудно поддается излечению. Тут я сказал правду. Графиня мне дружелюбно улыбнулась. А ее муж утверждает, будто всё это нервы!

Она сказала, что времени терять нельзя, и хотела тут же начать лечиться – в результате мы условились, что она будет являться на авеню Вилье дважды в неделю.

Она пришла на следующий день. И даже я, привыкший к быстрым переменам в пациентах, настолько удивился ее свежему виду, сияющему лицу, что спросил, сколько ей лет.

Ей недавно исполнилось двадцать пять, а пришла она, чтобы спросить, заразен ли колит.

Да, очень.

Едва я это сказал, как понял, что это юное создание гораздо умнее меня.

Может быть, ей сказать графу, что им не следует спать в одной комнате?

Я заверил, что это совсем не обязательно, что я, хотя и не имею чести знать графа, все же уверен: он не заразится. Это заразно только для таких впечатлительных и нервных натур, как она.

Но не считаю же я ее нервной натурой, возразила она, а ее большие глаза беспокойно оглядывали комнату.

Разумеется.

А могу ли я вылечить ее от этого?

Нет.

«Дорогая Анна!

Подумать только – у меня колит. Я так рада… так рада, что вы рекомендовали мне этого шведа… или его рекомендовал Шарко? Во всяком случае, ему я сказала, что это был Шарко, чтобы он уделил мне больше времени и внимания. Вы правы, он очень искусный врач, хотя по его виду этого не скажешь. Я уже рекомендую его всем знакомым. Я думаю, что он может помочь моей невестке, которая все еще лежит после неудачного падения во время котильона на вашем балу. Несомненно, у нее колит. Жаль, дорогая, что мы не увидимся завтра на обеде у Жозефины, но я уже написала ей, что у меня колит и я не могу прийти. Если бы она могла отложить обед до послезавтра!

Ваша любящая Жюльетта.

P.S. Мне пришло в голову, что шведу следует посмотреть вашу свекровь, которая так тревожится из-за глухоты. Конечно, я знаю, что маркиза не желает больше видеть врачей – и это вполне понятно! Но нельзя ли показать ее ему как бы случайно? Не удивлюсь, если окажется, что причина ее страданий – колит.

Р.Р.S. Я готова пригласить доктора к обеду, если вы сумеете убедить маркизу пообедать у нас, в семейном кругу, разумеется. Вы знаете, он распознал мой колит, только посмотрев на меня сквозь очки! А кроме того, я хочу, чтобы мой муж тоже с ним познакомился, хотя он так же любит врачей, как и ваша свекровь! Но этот ему понравится!»

Неделю спустя я был неожиданно удостоен приглашения в особняк графини в Сен-Жерменском предместье и имел честь сидеть за обедом рядом со вдовствующей маркизой и созерцать орлиным взором, как она с рассеянной надменностью поглощает полную тарелку паштета из гусиной печенки. Она не сказала мне ни слова, и я прекратил робкие попытки завязать разговор, сообразив, что она совершенно глуха.

После обеда граф повел меня в курительную комнату. Это был чрезвычайно учтивый толстячок с невозмутимым, почти застенчивым выражением лица, вдвое старше жены и джентльмен в полном смысле слова. Предложив мне сигарету, он сказал с искренним жаром:

– Не могу выразить, как я вам благодарен за то, что вы вылечили мою жену от аппендицита, – я ненавижу даже само это слово. Признаюсь откровенно, я проникся большой неприязнью к врачам. Я столько их перевидал, и до сих пор ни один не сумел помочь моей жене, хотя следует признать, что и она, не успев начать лечиться у одного, уже подыскивала другого. Пожалуй, следует предупредить вас, что и с вами будет то же.

– Я в этом не уверен.

– Тем лучше. Она, по-видимому, прониклась к вам доверием, это – самое главное, так что очко в вашу пользу… Должен признаться, что сначала я был о вас не очень лестного мнения. Но теперь, когда мы познакомились, я рад его изменить, и мне кажется, – добавил он любезно, – что мы на правильном пути. Кстати, что такое колит?

Я пришел в некоторое замешательство, но он добродушно продолжал:

– Во всяком случае, хуже аппендицита он быть не может, и будьте уверены, что скоро я буду знать о колите не меньше вашего!

Что было совсем нетрудно.

Его непринужденная любезность так меня очаровала, что я позволил себе задать один вопрос.

– Нет, – ответил он с легким смущением. – А я очень этого хочу! Мы женаты пять лет, и до сих пор никаких признаков. Ах, если бы! Видите ли, я родился в этом старом доме и мой отец тоже, а нашим поместьем в Турене мы владеем уже триста лет, но я последний в роду, и это тяжело… Неужели ничего нельзя поделать с этими проклятыми нервами? Не можете ли вы что-нибудь посоветовать?

– Я убежден, что расслабляющая парижская атмосфера вредна для графини. Почему бы вам не уехать в ваш замок в Турене?

Его лицо просияло.

– Вы человек в моем вкусе, – сказал он, протянув ко мне руки. – Я только этого и хочу. Я охочусь там, да и имение нуждается в присмотре. Там я счастлив, но графиня смертельно скучает, что вполне естественно – ведь она привыкла днем делать визиты, а вечера проводить на балах или в театре. Правда, я не понимаю, откуда у нее берутся силы вести такую жизнь – ведь она постоянно жалуется на усталость. Я бы сразу умер. Теперь она говорит, что должна лечить в Париже колит – раньше это был аппендицит. Только не считайте ее эгоисткой, она постоянно просит меня уехать в Шато-Рамо, хотя бы без нее – она знает, как я там счастлив. Но я не могу оставить ее одну в Париже, такую молодую и неопытную.

– А сколько лет графине?

– Только двадцать девять, а выглядит она даже моложе.

– Да, у нее вид молодой девушки.

После некоторого молчания граф спросил:

– А кстати, когда вы намерены отдыхать?

– Я не отдыхал уже три года.

– Тем больше оснований отдохнуть в этом году. Вы охотитесь?

– Я не убиваю животных по доброй воле. А почему вы об этом спрашиваете?

– Потому что в Шато-Рамо чудесная охота, а неделя полного отдыха, конечно, была бы вам очень полезна. Во всяком случае, так говорит моя жена; она находит, что вы много работаете, да и вид у вас переутомленный.

– Вы очень любезны, граф, но я чувствую себя прекрасно и вполне здоров, если не считать того, что у меня бессонница.

– Бессонница? Как жаль, что я не могу уступить вам часть моего сна! У меня его больше, чем нужно. Не успею я положить голову на подушку, как уже сплю беспробудным сном. Моя жена встает рано, но я этого не слышу. Слуге, который приносит мне кофе в девять часов, приходится трясти меня за плечо, иначе я не просыпаюсь. Да, мне вас искренне жаль! А кстати, вы не знаете какого-нибудь средства от храпа?

Это был очевидный случай.

Мы вернулись в гостиную к дамам. Меня посадили рядом с почтенной маркизой для официальной консультации, столь ловко устроенной графиней. Попробовав вторично завести беседу со старой дамой, я прокричал в ее слуховую трубку, что у нее еще нет колита, но он, несомненно, будет, если она не откажется от паштета из гусиной печени.

– Вот видите! – прошептала графиня. – Ну разве он не умница?

Маркиза тотчас же пожелала узнать симптомы колита и весело мне улыбалась, пока я качал тонкий яд в слуховую трубку. Когда я встал, собираясь прощаться, я был уже совсем без голоса, но зато приобрел новую пациентку.

Неделю спустя на авеню Вилье остановился элегантный кабриолет, и лакей бегом взбежал по лестнице, чтобы вручить мне наскоро нацарапанную записку графини, которая умоляла немедленно приехать к маркизе, заболевшей ночью, судя по всему, колитом.

Так я вступил в высший парижский свет.

Колит распространялся по Парижу, как степной пожар. Моя приемная была настолько переполнена, что пришлось устроить из столовой еще одну приемную. Я никак не мог понять, откуда у всех этих людей берутся время и терпение ждать так долго, иногда часами.

Графиня приезжала регулярно дважды в неделю, но иногда она чувствовала себя так скверно, что являлась и не в положенные дни. Несомненно, колит был ей гораздо полезнее аппендицита: ее лицо утратило томную бледность, а большие глаза сияли светом юности.

Однажды, выходя из особняка маркизы, отбывавшей в деревню – я был у нее, чтобы проститься, – я увидел, что около моего экипажа стоит графиня и дружески болтает с моим пуделем Томом, который сидел на большом пакете, полуприкрытом ковриком.

Графиня собиралась ехать в магазин «Лувр», чтобы купить подарок маркизе, которая на следующий день праздновала день рождения. Но она понятия не имела, что купить. Я посоветовал ей купить собаку.

– Собаку! Какая блестящая мысль!

Когда ее еще девочкой возили к маркизе, у той на коленях всегда лежал мопс – такой толстый, что он едва двигался, а храпел так, что его было слышно во всем доме. Когда он скончался, ее тетушка несколько недель лила слезы. Да, это была блестящая мысль.

Мы дошли до угла улицы Камбон, где находилась лавка известного торговца собаками. Там, среди десятка непородистых дворняжек, сидел тот, кого я искал: аристократический маленький мопс, который отчаянно засопел, чтобы привлечь наше внимание к своей печальной судьбе, а его налитые кровью глаза умоляли вызволить его из плебейского общества, в котором он оказался по несчастному стечению обстоятельств и совершенно незаслуженно. Мопс почти задохнулся от радости, когда осознал свое счастье и был отправлен с кучером в особняк в Сен-Жерменское предместье.

Графиня все же решила отправиться в магазин «Лувр», чтобы примерить новую шляпу. Сначала она хотела пойти туда пешком, потом заявила, что возьмет фиакр, и тогда я предложил подвезти ее в своем экипаже. Она поколебалась – что скажут люди, если увидят ее в моем экипаже? – а потом поблагодарила и согласилась. Но ведь «Лувр» мне не по дороге? Однако я уверил ее, что никуда не тороплюсь.

– А что у вас в пакете? – осведомилась графиня с чисто женским любопытством. Я уже собирался снова солгать ей, но тут Том, полагая, что больше можно не охранять драгоценный пакет, прыгнул на свое обычное место рядом со мной. Пакет порвался, и наружу высунулась голова куклы.

– Почему вы возите с собой кукол? Для кого они?

– Для детей.

Она не знала, что у меня есть дети, и как будто обиделась, что я не посвятил ее в тайны моей частной жизни.

Так сколько же у меня детей? Человек двенадцать. Я понял, что выхода нет и мне придется посвятить ее в мой секрет.

– Поедемте со мной, – сказал я смело. – А на обратном пути я познакомлю вас с моим приятелем Жаком, гориллой в Зоологическом саду. Это нам по дороге.

Графиня, казалось, была в прекрасном настроении и готова на любые эскапады; она сказала, что будет в восторге. Проехав вокзал Монпарнас, мы очутились в районе, ей совершенно неизвестном, она не узнавала ни одной улицы. Мы ехали теперь среди темных зловонных трущоб. В сточных канавах, забитых нечистотами, играли оборванные ребятишки. Почти на каждом пороге сидела женщина и кормила грудью младенца, возле стояла жаровня с углями, у которой, сбившись в кучку, грелись дети чуть постарше.

– Неужели это Париж? – спросила графиня с испугом.

Да, это был Париж, la Ville Lumiere. Город Света.

Город-Светоч.

– А это – тупик Руссель, – добавил я, когда мы остановились перед закоулком, сырым и темным, как дно колодца.

Жена Сальваторе сидела на их единственном стуле, держа на коленях Петруччо – своего сына, свое горе. Она помешивала варившуюся поленту, и две старшие девочки следили за ней жадными глазами, а самый маленький ползал по полу, стараясь поймать котенка. Я сказал жене Сальваторе, что со мной приехала добрая дама, которая хотела бы кое-что подарить детям.

По растерянности графини я понял, что она первый раз в жизни переступает порог истинной нищеты. Она густо покраснела, протягивая матери Петруччо первую куклу – иссохшие ручки Петруччо не могли бы удержать ничего, ибо он родился параличным. Петруччо не выразил никакой радости – его мозг был таким же онемелым, как и его члены, но мать заверила, что кукла ему очень нравится. Обе его сестры, получив по кукле, радостно убежали, чтобы за кроватью начать игру в «дочки-матери».

Как, по-моему, скоро ли Сальваторе выйдет из больницы? Ведь прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как он упал с лесов и сломал ногу.

Да, да, я заходил к нему в больницу Ларибуазьер, он поправляется, и его, наверное, скоро выпишут. А как у нее дела с новым хозяином дома? Слава Богу, очень хорошо. Он очень добрый, он даже обещал поставить к зиме печку. И он позаботился проделать окошечко под потолком – я, конечно, помню, какой темной была их комната.

– Поглядите-ка, как у нас теперь стало светло и уютно, точно в раю, – сказала жена Сальваторе.

А правда ли то, что рассказал Арканджело Фуско, что я сказал ее бывшему хозяину в тот день, когда он выгнал их из дома и забрал все ее вещи: что наступит час, когда Бог накажет его за жестокость к беднякам. И что я проклял его таким страшным образом, что он пошел и повесился через пару часов после этого.

Да, это правда, и я ничуть не жалею о своем поступке.

Когда мы собирались уходить, с работы, неся на плече большую метлу, вернулся мой друг Арканджело Фуско, снимавший угол в комнате Сальваторе. В те дни почти все парижские подметальщики улиц были итальянцами. Я был рад представить его графине, это было меньшее, что я мог сделать в благодарность за бесценную услугу, которую он оказал мне, пойдя со мной в полицейский участок, чтобы подтвердить мои показания о смерти бывшего хозяина дома. Бог знает, в какую неприятную историю я мог бы попасть, если бы не Арканджело Фуско. Я едва избежал ареста за убийство.